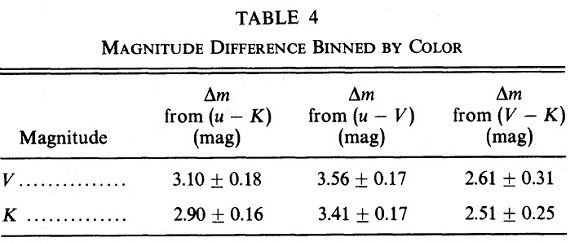

| 最近発表された、バーゴとコマの早期型銀河の赤外測光を使い、それら 銀河団の赤外カラー等級関係を調べた。研究の動機は、 (u-K) カラーを用いて、 銀河団の相対距離を得る C-M 法を改善できないかということである。というのは、 u-K も V-K も光度と相関があるからである。バーゴとコマの相対距離指標は、 Δm(u-V) = 3.5&plums;0.2, Δm(u-K) = 3.0&plums;0.2, Δm(V-K) = 2.6&plums;0.3 であった。たった二つの銀河団での結果で あるが、上の3つの値の差は C-M 効果はどこにでも通用できる効果と言えな いことを物語る。 |

u-K と V-K 距離は局所群がバーゴに落ち込んでいくという描像を与える。

しかし、バーゴの大きなサイズは問題外である。これは、銀河団間で異なる

のは赤外であり、紫外ではないことを意味する。u-V を固定して比べると、

コマ(特に S 銀河で)の銀河はバーゴより V-K で平均 0.1 mag 青い。

u-K と u-V の散らばりを比べると、観測エラーでなく、固有カラーに差が

あることが分かる。 これを説明するには、バーゴに見られるような低温度星形成が起きる以前に、 コマでは銀河がガス成分を失ってしまうのだと考える。この低温構成成分は 非常に高メタルの星か、非常に赤い中間年齢星であろう。 |

|

カラー・メタル量関係 早期型銀河の可視カラーは銀河光度との相関が良い。これは主にメタル量 効果として理解されている。このカラー・メタル量関係(C-M 関係)はいろいろ な方面に利用されているが、ここでは、C-M 関係がどこにでも適用できる普遍 な関係かどうかをバーゴとコマ銀河団を使って調べる。 V-K カラーも光度と相関する 最近の近赤外観測は E, S0 銀河の V-K カラーもまた光度と相関することを 示す。自然な疑問が起きる:では、u-K か U-K カラーを使い、その効果を増幅 すれば距離測定が改善されるのだろうか? |

赤外データは使えるのか? ここでは、バーゴとコマの発表された可視、赤外データを使う。 赤外データの有用性は次の2点にかかる: (1)早期型銀河は赤外で普遍的な C-M 関係に従うのだろうか? (2)赤外データを加えると可視データだけの時に比べ、距離精度は上がるのか |

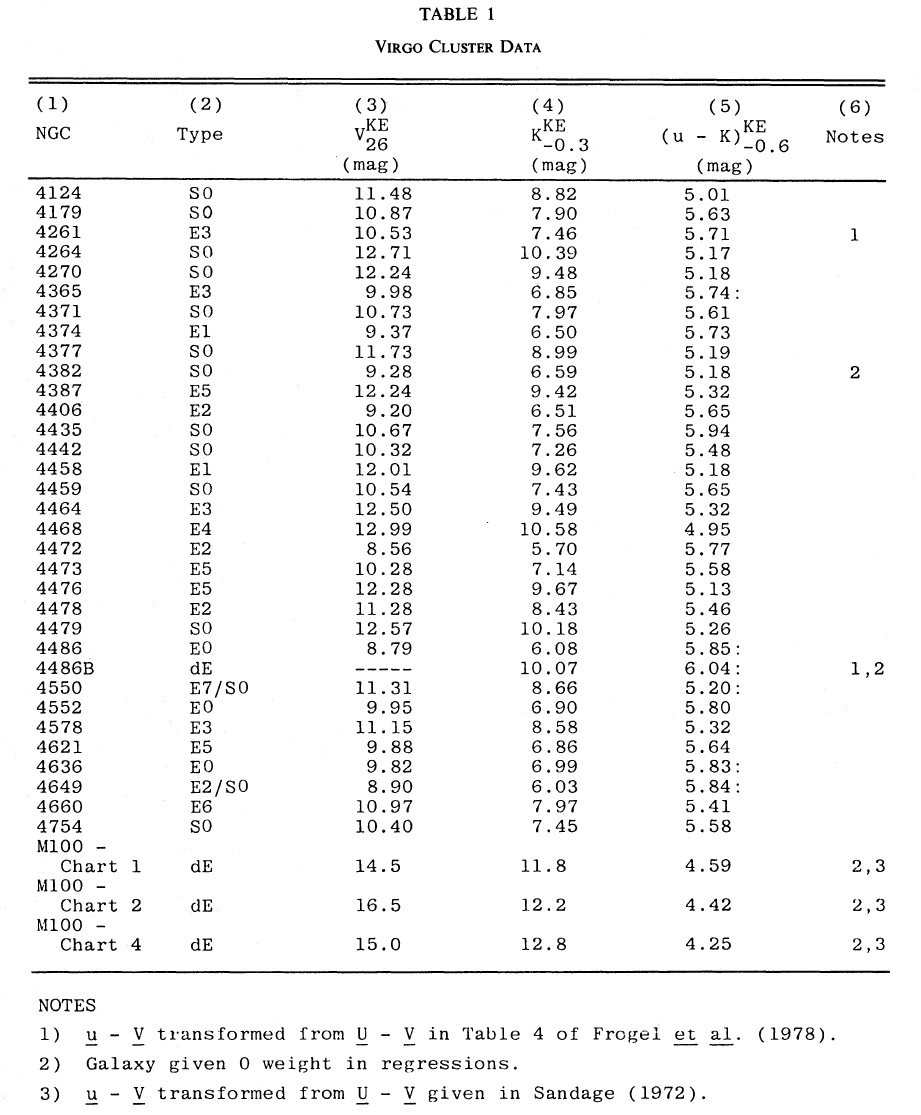

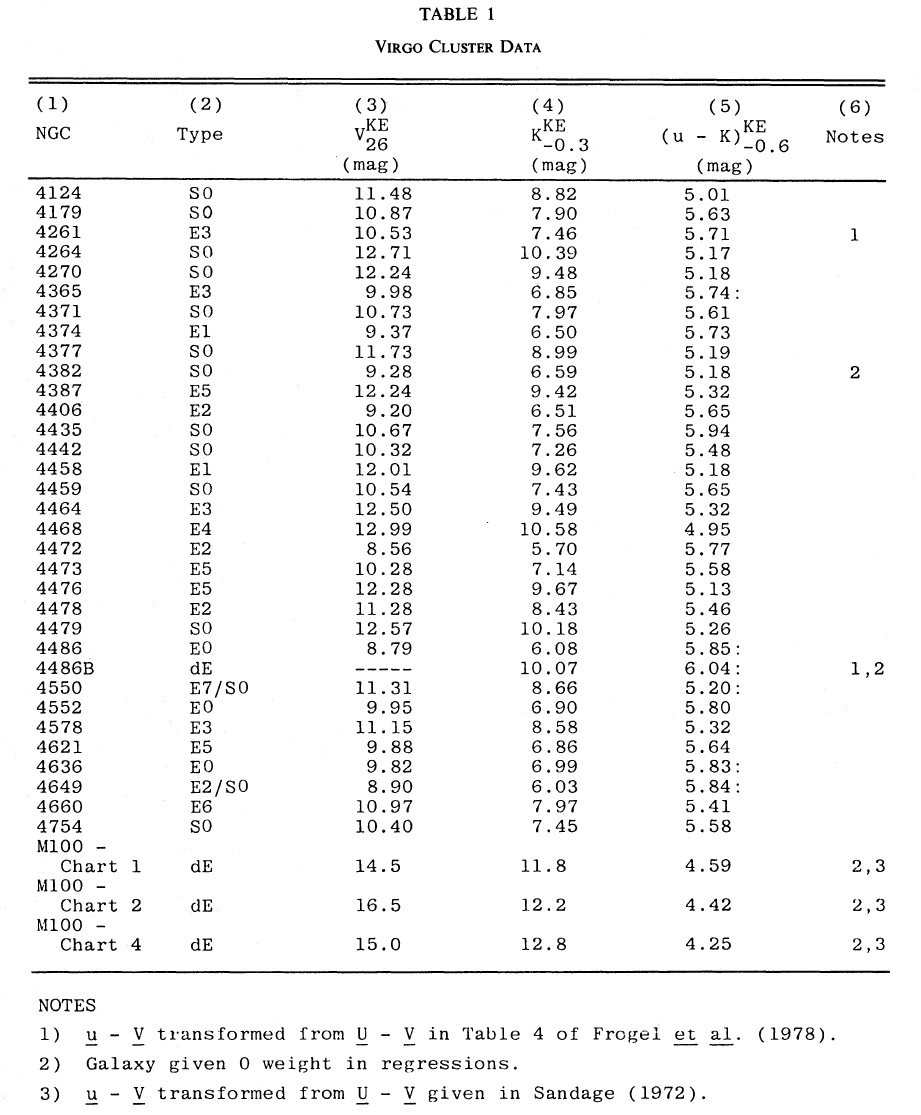

| uV データは Sandage, Visvanathan 1978b, 赤外データは Frogel,Persson,Aaronson,Mathews 1978 と Persson, Frogel, Aaronson 1979 から採った。データは赤化と赤方変位の補正を受けた。表1にはバーゴ銀河団の 36 銀河のデータを示す。コマ銀河団のデータを表2に示す。13 銀河が Sandage, Visvanathan 1978b から採られた。サンプル数を増やすため、さらに 9 銀河 を足した。 |

表2.コマ銀河団のデータ |

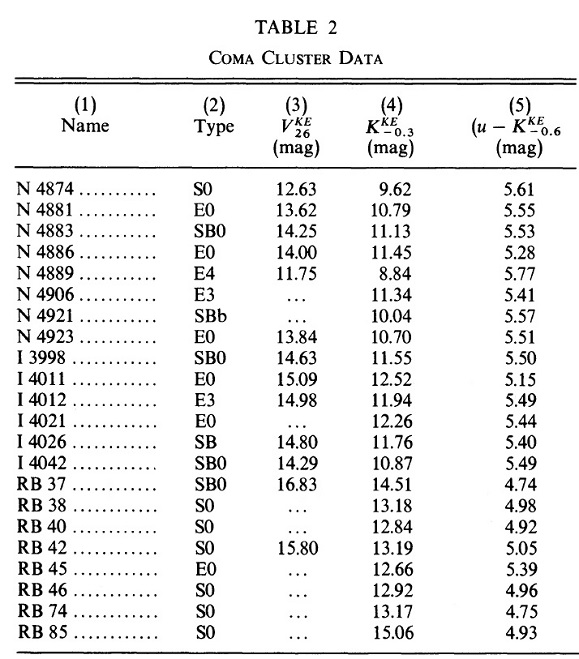

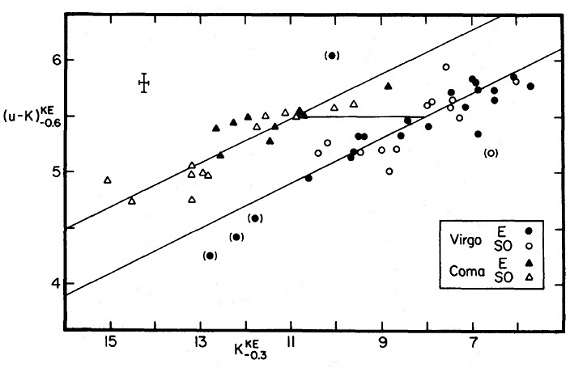

図1.バーゴ、コマ銀河の (u-K, V) C-M 関係。表3に最小二乗フィットのパ ラメターを示す。水平線は長さ 3.05 mag である。  図2.バーゴ、コマ銀河の (u-K, K) C-M 関係。表3に最小二乗フィットのパ ラメターを示す。水平線は長さ 2.91 mag である。 |

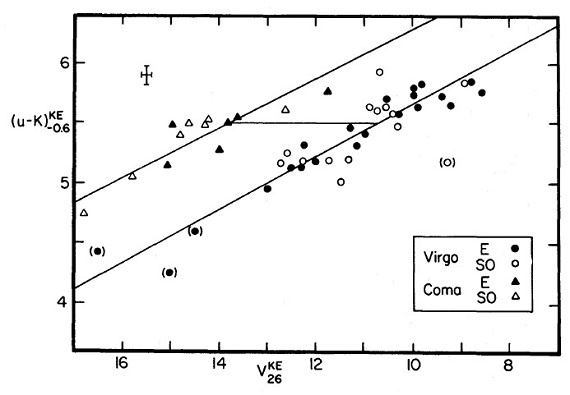

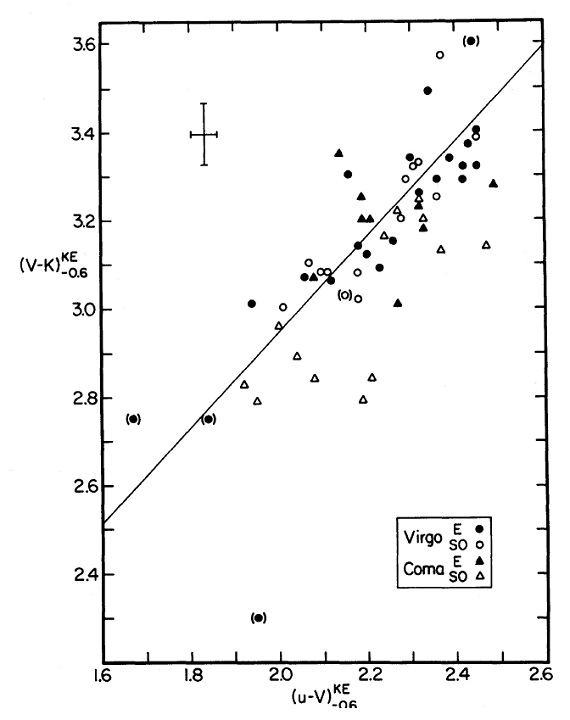

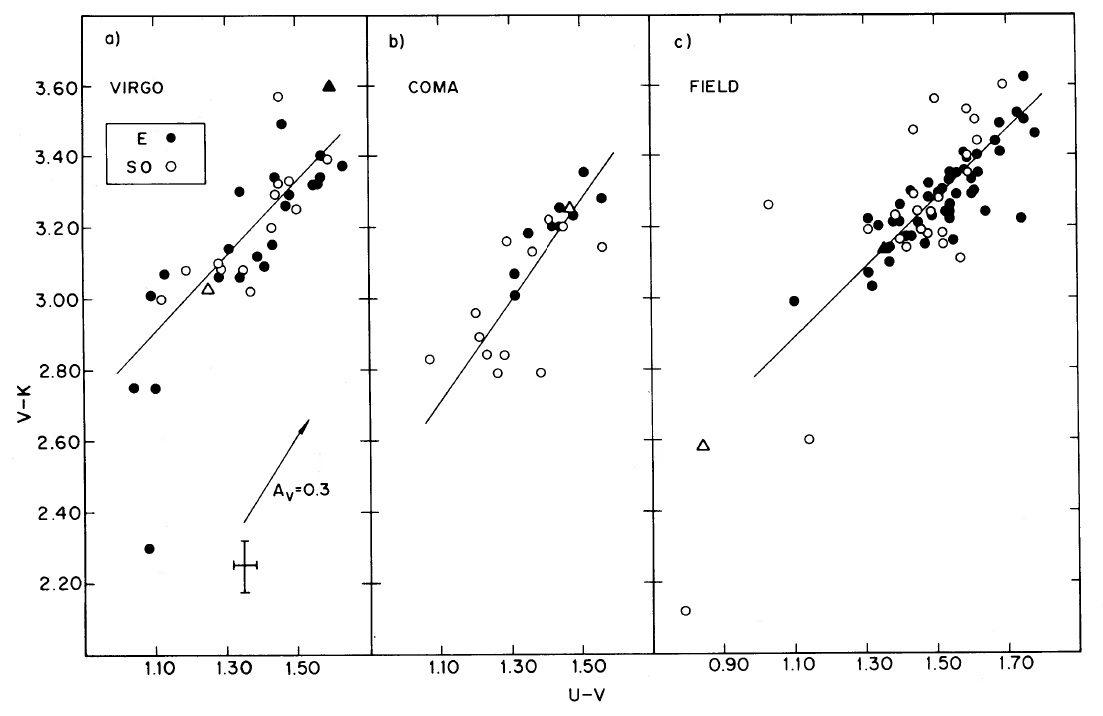

図3.バーゴ、コマ銀河の (V-K, u-V) 二色図。 |

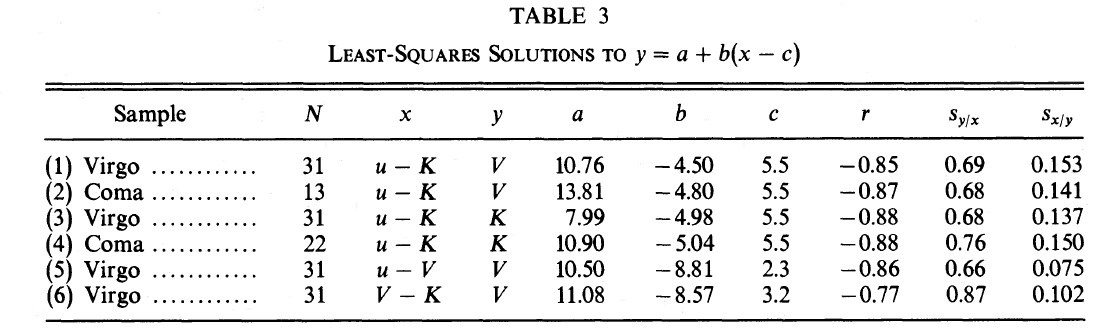

表4.使用したカラーごとのバーゴ、コマ銀河の等級差。 図1,2=(u-K, V)、(u-K, K) C-M 関係 図1にはバーゴ、コマ銀河の (u-K, V) C-M 関係を示す。表3のライン (1) と (2) は最小二乗フィットである。図2にバーゴ、コマ銀河の (u-K, K) C-M 関係を示す。表3のライン (3) と (4) は最小二乗フィットである。 a = 相対距離指標 バーゴ・コマの相対距離指標を得るには単に表3の a を見ればよい。 注意すると、等級差は (u-K) = 5.5 のところで測っている。これは銀河サン プルの中間値カラーに非常に近い値である。その結果、(u-K, V) 関係では Δm = 3.05 mag, (u-K, K) 関係からは Δm = 2.91 mag を得る。 |

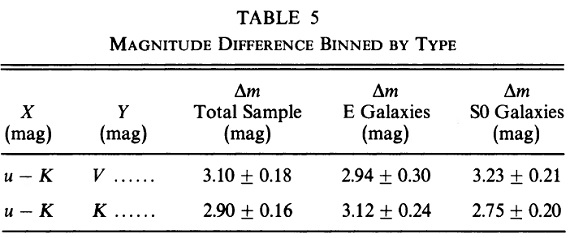

表5.使用した銀河タイプごとのバーゴ、コマ銀河の等級差。 赤化補正 さらに、再チェックのため、Burnstein, Heiles 1981 の赤化補正を個々の 銀河に施し、 C-M 関係を再プロットした。しかし散らばりの減少も a の変化 もなかった。赤化の不確定性は結果に影響していないと結論する。 サンプルのバイアス? バーゴとコマのサンプルの違いが未知のバイアスを与えている可能性もある。 その意味で、両者の最も大きな差はコマの方が S0 銀河の割合が高いことであ る。表5を見ると、 E と S0 銀河は誤差の範囲内で同じ Δm を与えている。 |

| バーゴのデータは大きく一様かつ高精度であり、可視光と赤外での等級の 散らばりを比較するのに向いている。表3の最後の二行に、バーゴの u-V と V-K に対する V の再帰直線の結果を別々に載せた。予想されるように、勾配 b に現れる C-M 効果の強さは u-K を使った時に比べ半減する。しかし、 等級バリアンスは u-K の時と u-V の時とで変わらない。これは、波長巾 を広げても精度は上がらなかったことを意味する。 | その原因を残差を使って調べた結果、C-M 関係のデータの散らばりは、観測 エラーではなく、C-M 関係が実際にばらついている結果であることが分かった。 従って、 u-V から u-K に移っても得ることはない。 |

|

Δm はカラーの選択で変わる 驚くべきことに、 カラー一定のサンプル間での、バーゴ/コマの等級差 Δm はカラーの選択で変わる。u-V か V-K のどちらかが、二つの 星団間で系統的に異なっている。どちらのカラーが「正しい」のか? 赤方変位から出す距離の比 バーゴの赤方変位は 1019 km/s, コマは 6952 km/s である。 赤方変位から出す距離の比は、局所群がバーゴに落ちている効果も考慮 する必要がある。それを 200 - 500 km/s とする。200 km/s では、赤方 変位から出す距離比は 5 log (7000/1200) = 3.8 等、 500 km/s だと 5 log(7000/1500) = 3.3 等となる。 可視 u-V での C-M 関係は普遍的 u-K から得た Δm = 3.0 mag を赤方変位モデルで合わせるには、 局所群落果速度を 950 km/s にする必要がある。V-K の Δm = 2.6 mag はさらに大きな落下速度が必要となる。これに対し、 u-V から得られる Δm = 3.5 mag は赤方変位距離からの距離比の値と一致する。 これは可視域での C-M 関係は普遍的であるという考えに合う。 V-K カラーの C-M 関係は銀河団で異なる u-V カラーに対して、V-K カラーの C-M 関係はコマ銀河団とバーゴ銀河団 とでは異なるらしい。注意しておくと、V-K カラーでの C-M 関係の勾配は バーゴとコマで同じである。ただ、 同じ u-V カラーを持つコマ銀河は バーゴ銀河より V-K が 0.1 mag 青い。 星種族の効果 どうやら、銀河の星種族に差があると、u-V の C-M 関係は変わらないが、 V-K の C-M 関係が影響を受けるらしい。これは K 等級が影響を受けると 考えると理解できる。 |

コマは低温度星を欠く 図4には、バーゴ、コマ、フィールド銀河の (V-K, U-V) 二色図を示す。 フィールド銀河はバーゴと似た分布を示す。強いて差を探せば、 フィールドの明るい S0 銀河はバーゴよりいくらか V-K が赤い。赤化則 が二色図系列に沿っているので減光の効果ではない。まとめると、どうも コマの銀河、特に S0 銀河は、バーゴやフィールド銀河に見られる低温星 を欠いているらしい。フィールド銀河は逆にそれが多めのようだ。 低温度星成分は何か? コマ銀河で低温度星が少ない理由として、もっともらしい説明はそれらの 銀河ではそのような星成分が形成される以前にガスが剥がされ、その結果 星形成が行われなかったというものである。低温度星成分が何であるかは まだ不明である。一つの可能性は少数の非常に高メタルな星種族がバーゴ 銀河には含まれているというものである。もう一つの可能性は、バーゴと フィールド銀河は非常に赤い上部 AGB 星を含んでいるというものである。 それらの星はコマ銀河でははるか昔に進化し去ってしまった。この点に 関し、 O'Connell 1980 が M 32 に、Aaronson, Mould 1980 が フォルナッ クス矮小楕円銀河に、中間年齢種族が存在する証拠を見つけた ことは興味深い。また、Sullivan et al 1980 はコマ銀河でガスが著しく 欠如していることを見出した。 第2パラメター=赤い星成分 Aaronson et al 1978 と Frogel, Persson, Cohen (1980) は、球状星団、早期型銀河、理論モデル等時線の赤外カラーを比較した。 彼らの研究は球状星団には見られない非常に赤い星が銀河には存在することを 示した。与えられた U-V カラーに対し、銀河の V-K カラーは球状星団より 0.3 mag 赤い。したがって、この赤い星成分の銀河毎の強度変化がバーゴと コマの系統的なカラーの差を生み出しているらしい。C-M関係において第2 パラメターが存在するという今回の発見は、早期型銀河の星形成史や化学進化 の理解に重要な意味を持つ。さらなる観測が必要である。 |