発表概要

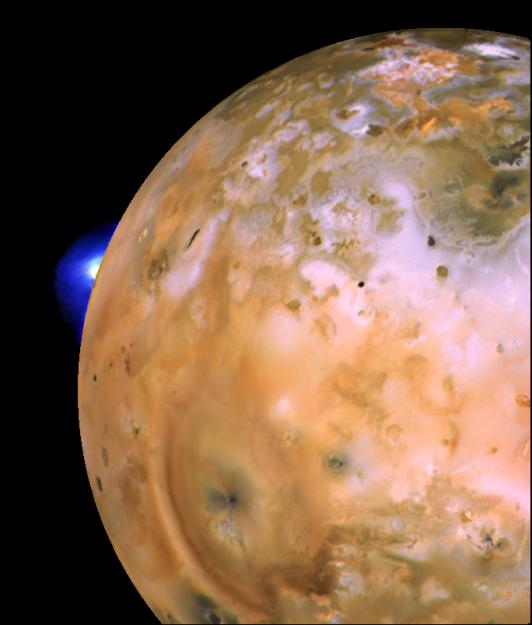

イオ(Io)は木星の周りを回る四大衛星のひとつであり、太陽系でもっとも火山活動が活発な天体である(図1)。火山活動の詳細を知るためには火山活動を監視するモニタ観測を継続的に行うことが必須であるが、これまでの近赤外線(波長2-5ミクロンの電磁波)を利用した観測は太陽の反射光による影響が大きく、十分な観測の障害となっていた。

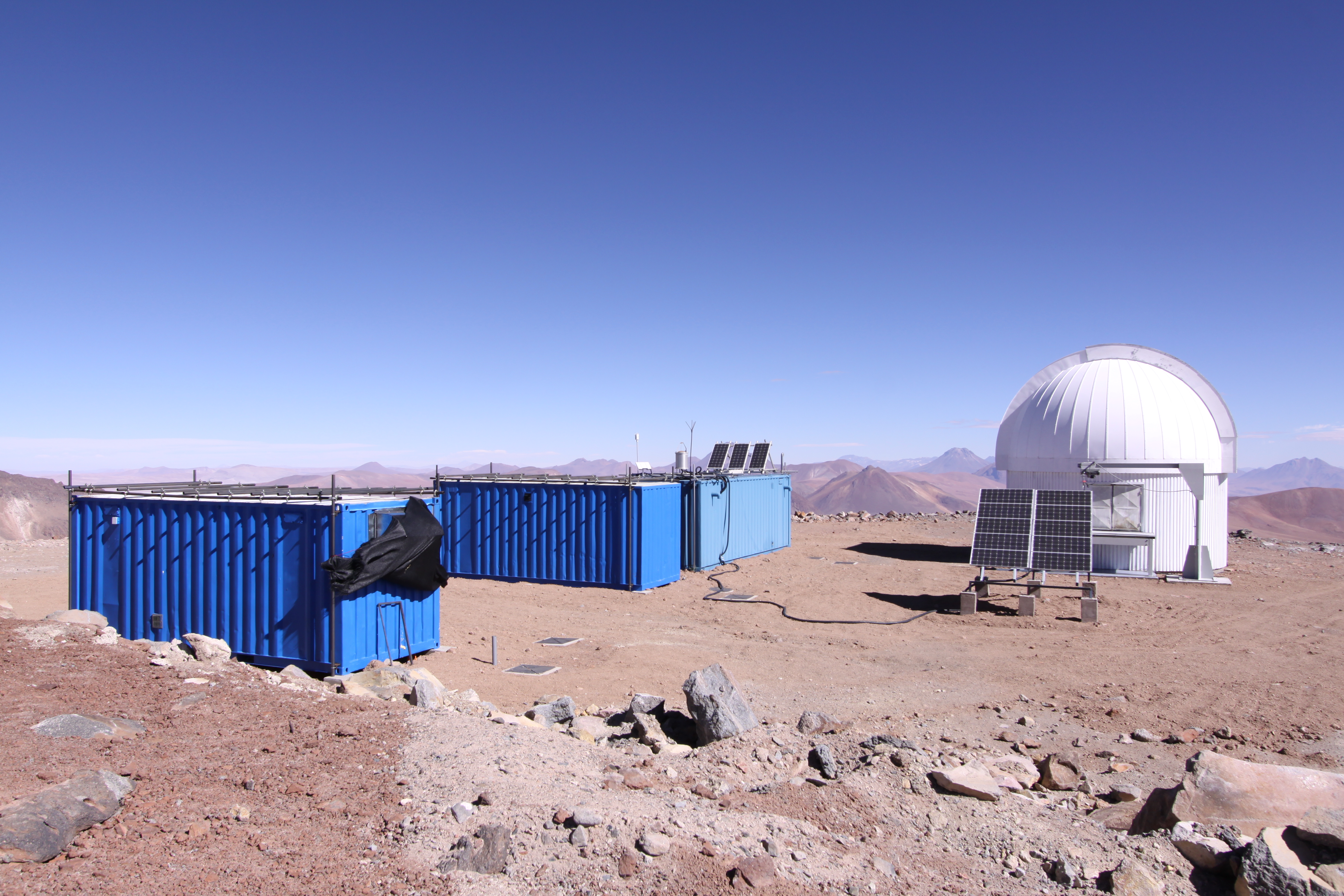

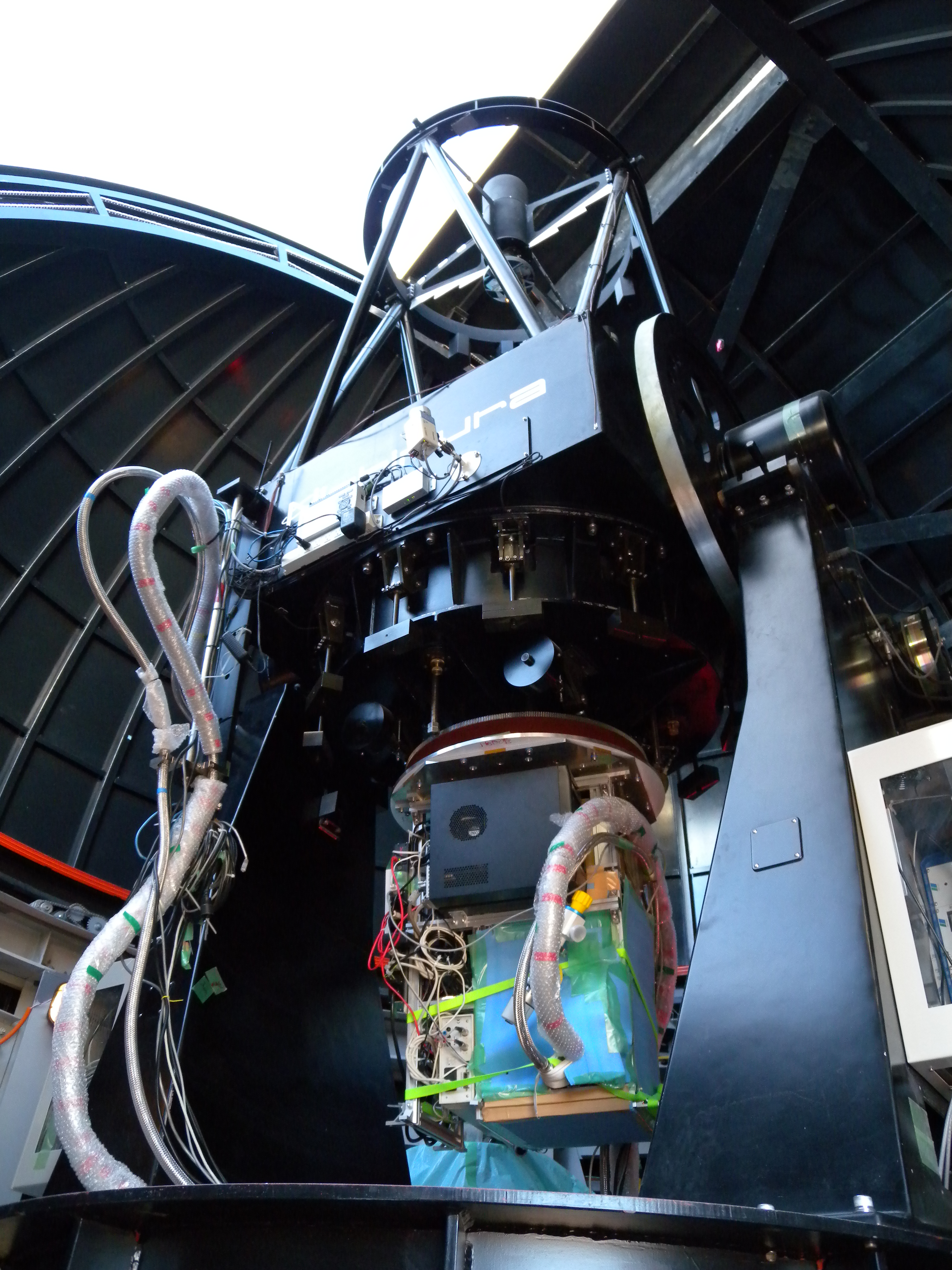

東京大学大学院理学系研究科の吉井讓教授、宮田隆志准教授と東北大学大学院理学研究科の米田瑞生研究員らの研究グループは、東京大学がチリのアタカマに設置した東京大学アタカマ天文台1m望遠鏡を用いてイオのモニタ観測を行った(図2)。観測波長は太陽の反射光の影響を受けにくく、火山活動を直接検知するのに有利な中間赤外線波長(波長8.9ミクロン)を利用した。中間赤外線は地球大気の水蒸気によって強く吸収されるため通常の望遠鏡では観測が難しいが、東京大学アタカマ天文台は標高が世界でもっとも高い天文台であり、中間赤外線の安定した観測が可能である。この特性を活かし、2年間の断続的なモニタ観測を実施し、2011年にイオの火山のひとつダイダロス火山が活発に活動していたことを突き止めた。総放射エネルギーは10兆ワットと推定され、太陽系でも最大級の火山活動であることが推定される(地球の総地熱エネルギー(注1)が40兆ワット)。

これほど小型の地上に設置された光学観測装置でイオの火山活動が観測されたのは初めてのことであり、惑星観測研究の新しい手法を確立したという意味でも重要な成果である。

| |

図1: ボイジャー探査機で撮影されたイオの火山性噴出 (Image credit: NASA/JPL/USGS)。

|

|

| |

図2: 今回観測を行った標高5640mの東京大学アタカマ天文台(左)と、中間赤外線カメラMAX38を搭載したminiTAO望遠鏡(右)

|

(注1)総地熱エネルギーと総放射エネルギー:地球形成時の余熱や、核物質の崩壊熱をにより、地球中心部は熱を持っている。この熱エネルギーは、40兆ワット余りである。地熱エネルギーが、地震・火山・プレート移動など、様々な地殻現象に消費されている。イオの地熱エネルギーは、木星や他のガリレオ衛星の重量でイオが強力な変形を受けることで生じているとされている。放射エネルギーは、赤外線に代表される電磁波にとして火山性の高温部から発せられるエネルギーである。

>>> NEXT

|