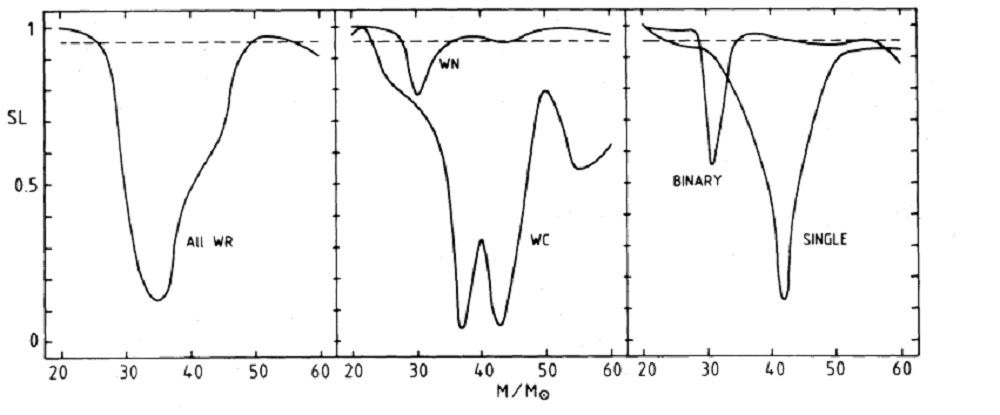

| "6th Galactic WR Catalog" (1981) 以来多くのデータが集積したので、 WR 星の固有パラメターを決め直した。太陽から D < 2.5 kpc での WN/WC 比 は 0.55 となった。これはマスロスとオーバーシューティングの影響が現在の 進化モデルで考えられているよりも大きいことを示唆している。観測された範 囲では WR 星の密度は一定である。 | 散開星団内の WR 星連星に対して、理論的 M-L 関係を比較して輻射補正の 平均値 -4.2±1.2 を得た。O 型星分布との比較から、WR 星は M > 25 Mo 星に由来し、WN 星は 28 - 35 Mo 星、WC 星は 25 - 60 Mo 星だが M > 35 Mo に集中するという結果を得た。WNL, WCE, WCL 星の分布に関しても新しい知見 を得た。 |

|

M > 35 Mo の O 型星は WR 星と相関が良い "6th Galactic WR Catalog" (van der Hucht 1981) 以来 WR 星の空間分布に 関して、多くの研究が現れた。Doom 1987 は M > 35 Mo の O 型星の分布が WR 星の分布と良い相関を示すことを見出した。 |

新しい研究 Hidayat et al 1984 は WR 分布の勾配を調べた。Massey 1984 は北天 WR 星 の測光を行い、星団、アソシエイションとの帰属をしっかりと確認した。 |

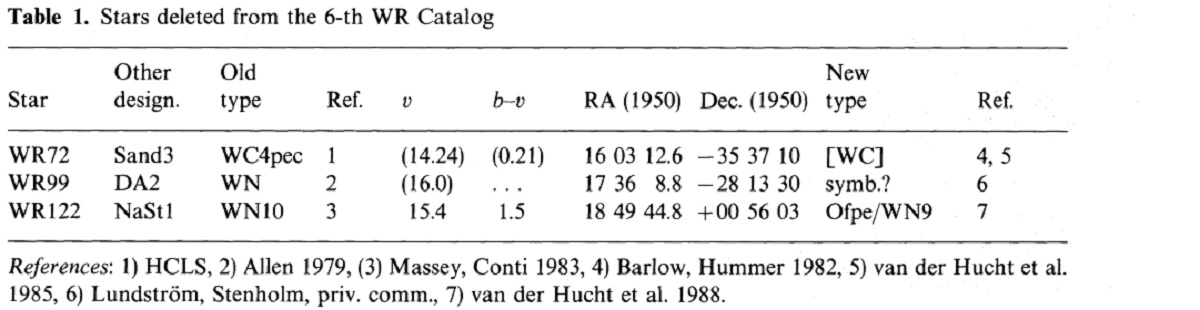

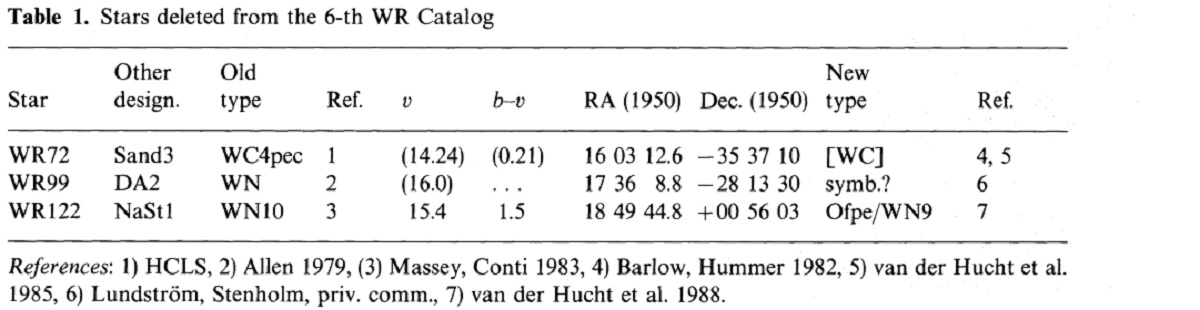

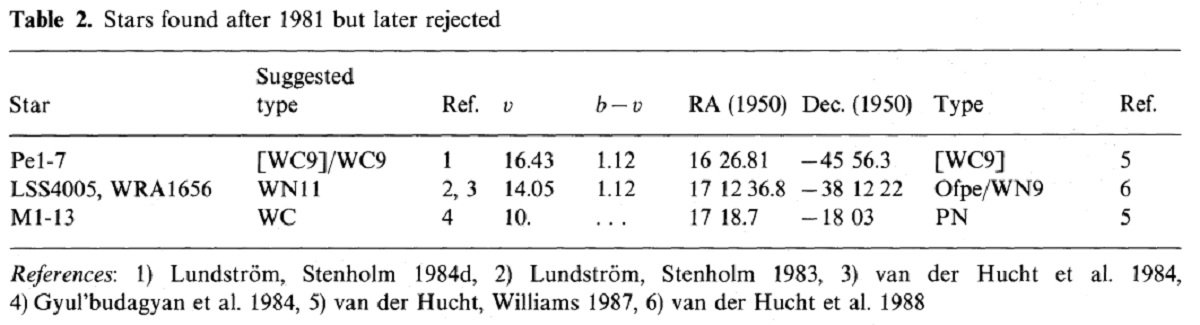

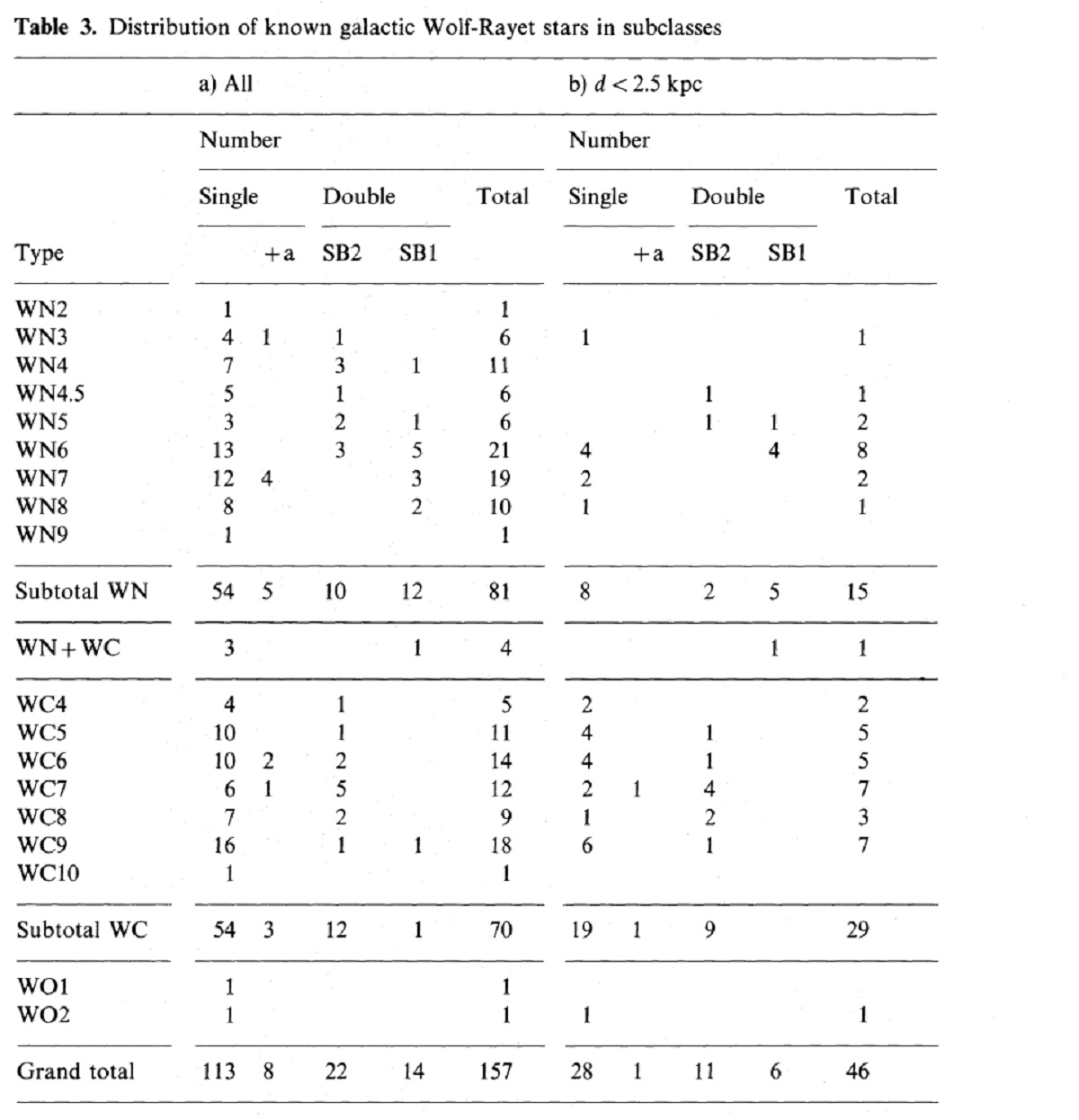

| "6th Galactic WR Catalog" には 159 WR 星が載っている。その後 3 つが 排除(表1)された。4つの WR 候補が見つかったが、その後3つは排除 (表2)された。 | その結果、現在 157 星が残っている。それらのサブクラス 分布を表3に示す。個々の星のリストを表4に示す。 |

|

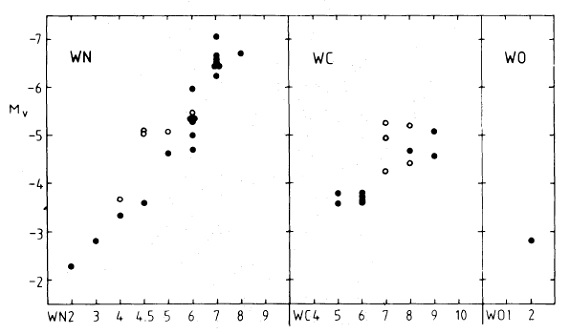

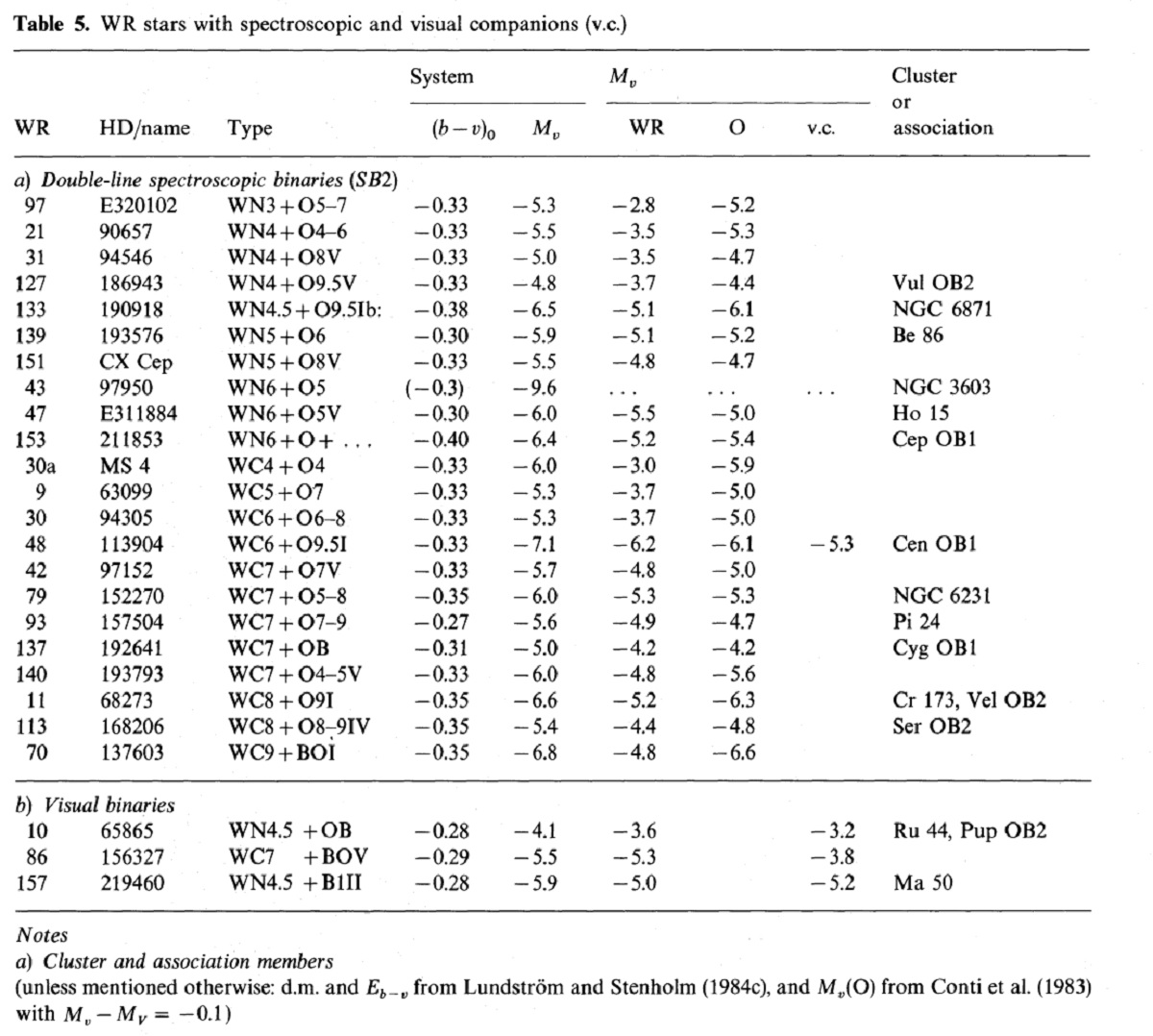

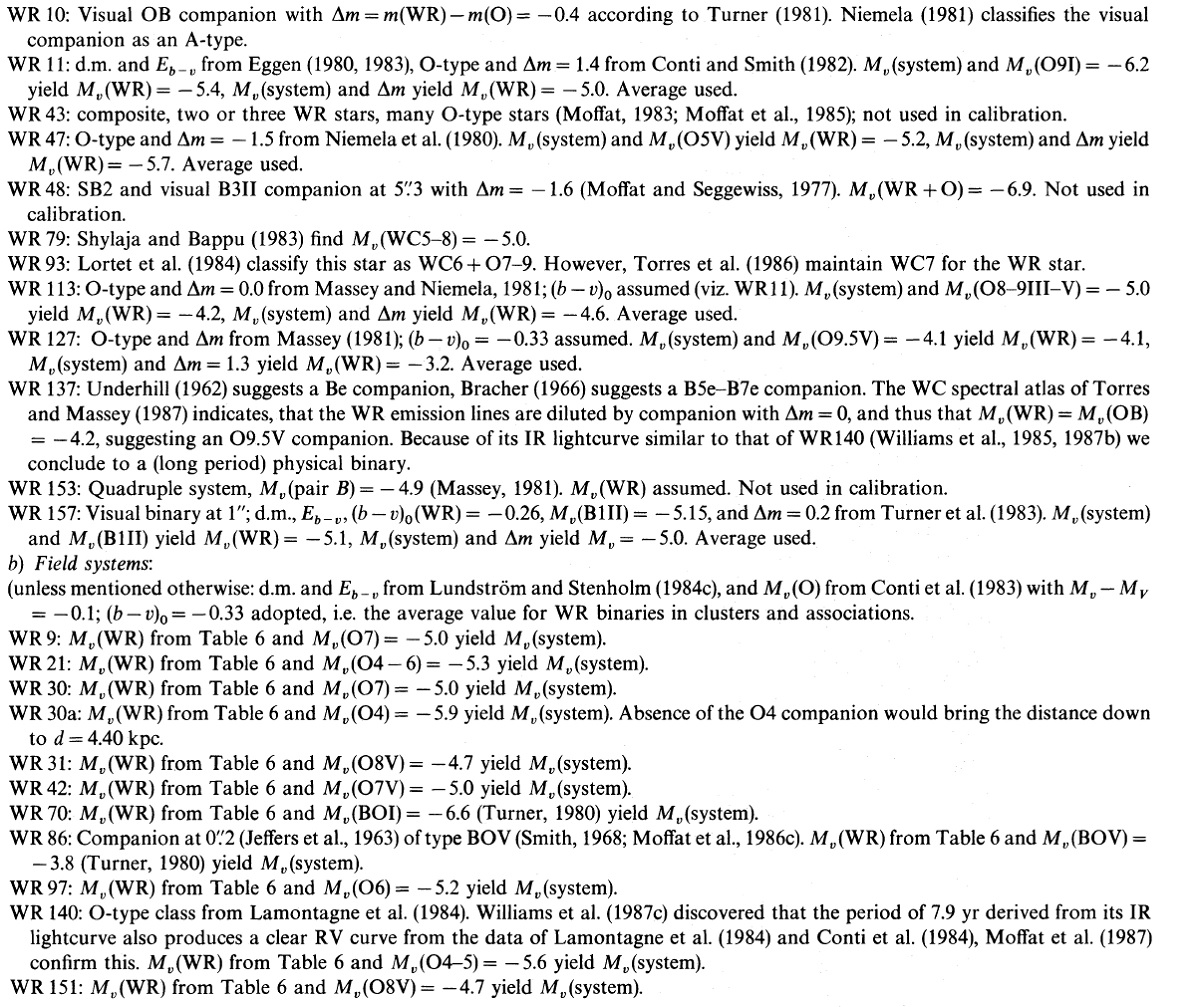

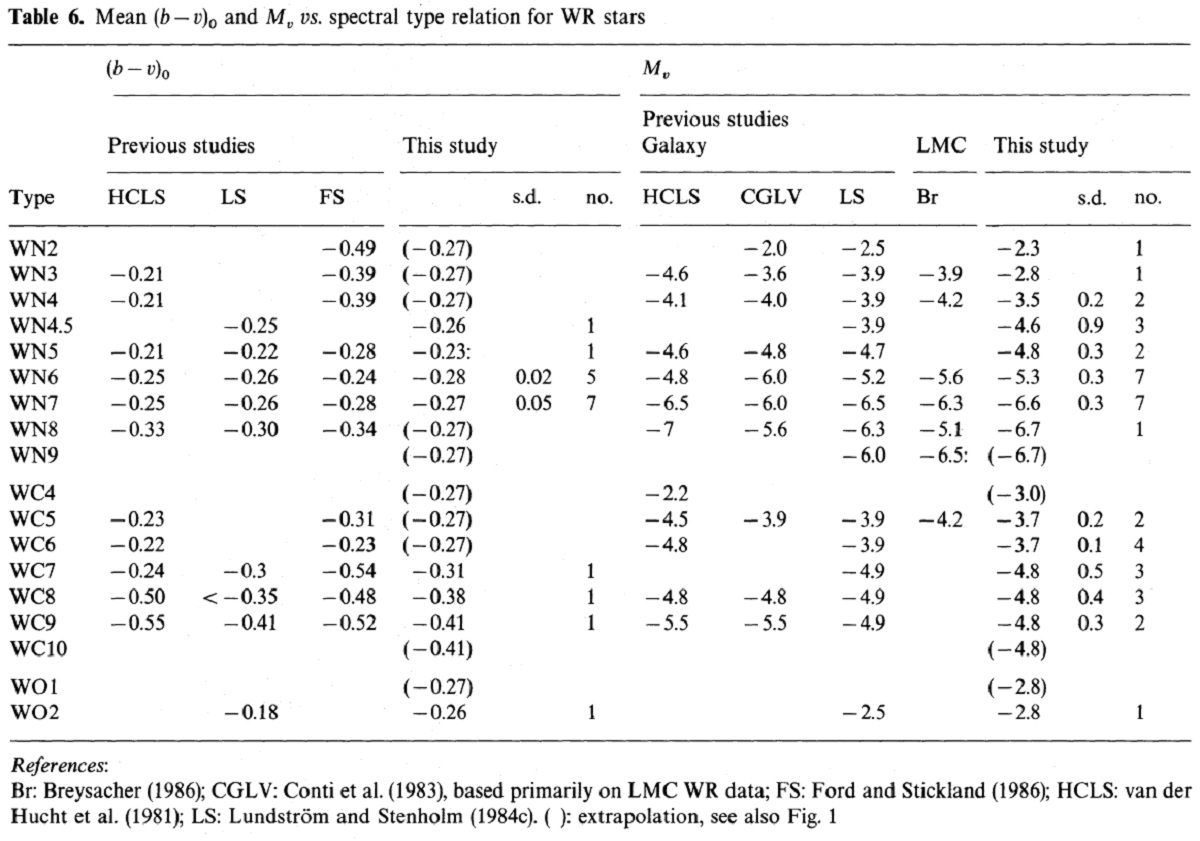

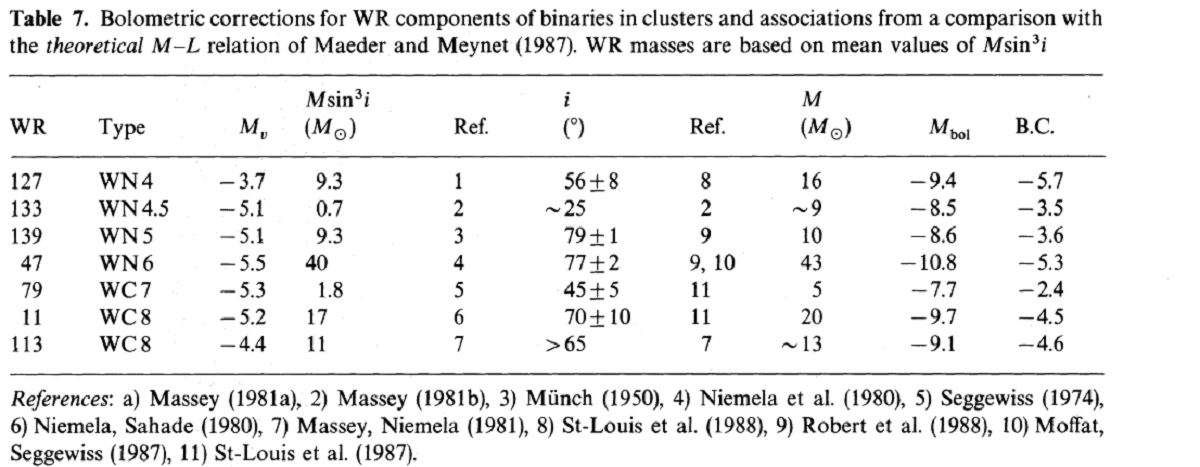

固有パラメターの基準星 表4の中の 42/157 星は散開星団またはアソシエイションに属している。 それらが固有パラメターを導く基準星となる。11/42 はスペクトル二重線から 連星系と考えられ、二つは実視連星である。表5にはそれらを成分に分解した 結果を示す。図5には基準星の絶対実視等級 Mv とサブタイプの関係を示す。 固有カラー 星団とアソシエイションの星間減光データが不足しているので、IUE 2200 A 吸収をゼロにする方法で減光を決めた。こうして求めた固有カラー (b-v)o と絶対実施等級 Mv の関係を表6に示す。他の研究の結果も比較した。 LMC WRs との比較 LMC WRs と比較すると、早期型 WRs では LMC の方が明るい傾向がある。 WRs の固有光度が普遍的かどうか疑問がある。 |

図1.絶対実視等級 Mv とサブタイプの関係。黒丸=単独星。白丸 =連星で伴星の補正済み。 |

|

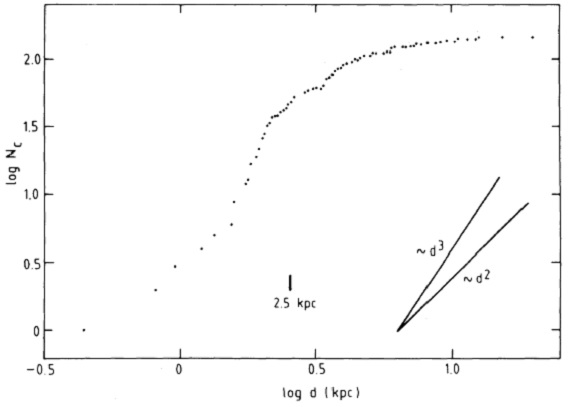

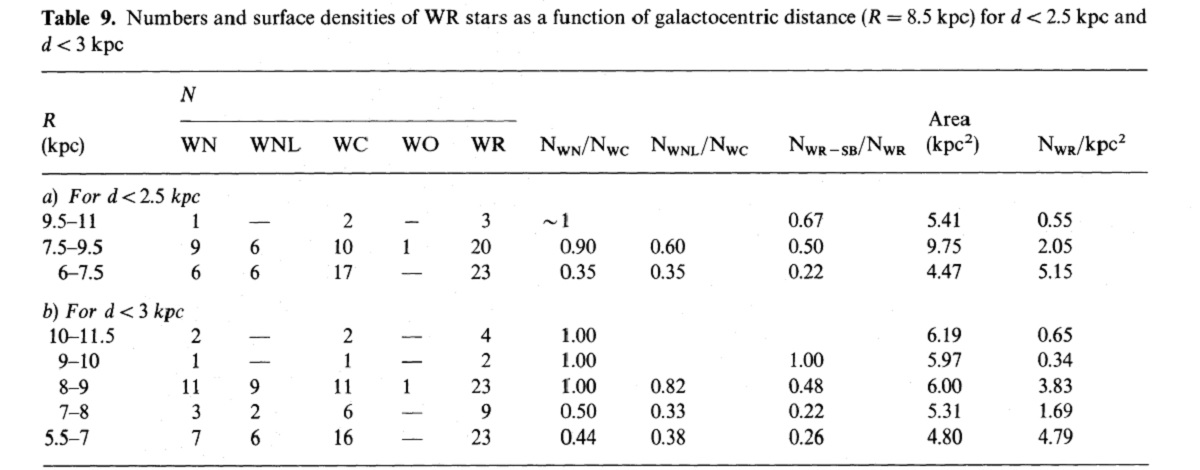

d = 3 kpc までは検出完全? 図2に太陽からの距離 d と累積 WR 数 Nc の関係を示す。腕の 影響はあるが、 d = 3 kpc までは順調に増加してる。その先では 検出不完全性が問題となる。Stenholm 1985 は d = 5 kpc まで検出は完全で あると述べている。 図3=銀河面分布 図3には銀河面上の位置がプロットされている。渦状構造の反映は明らか である。 (思い込みが強すぎないか?) d < 2.5 kpc 内の 46 WRs を見ると NWN:NWC:NWO = 16:29:1 である。この比は Lundstrom, Stenhol, 1984c が得た NWN: NWC = 17:25 と近い。 期間長 WN と WC を順に続く進化段階と考えるなら、上の数字は太陽近傍では WC 期 の長さが WN 期の 1.5 倍であることを意味する。 |

図2.太陽からの距離 d と累積 WR 数 Nc の関係。 |

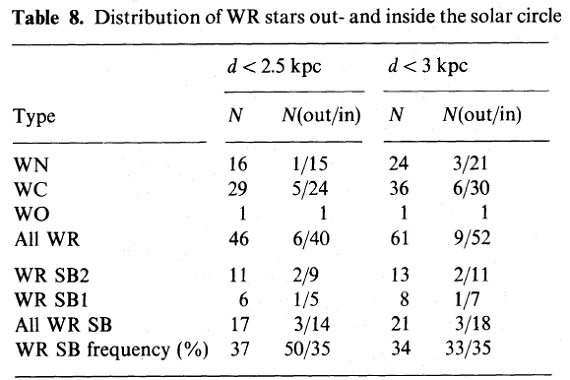

表8.太陽円内側と外側の WRs の分布 期間長 WN と WC を順に続く進化段階と考えるなら、上の数字は太陽近傍では WC 期 の長さが WN 期の 1.5 倍であることを意味する。 (この辺の議論はゴチャゴチャして いて、今では役に立たないだろうから省略する。 ) WN/WC 比の銀河中心距離による変化 |

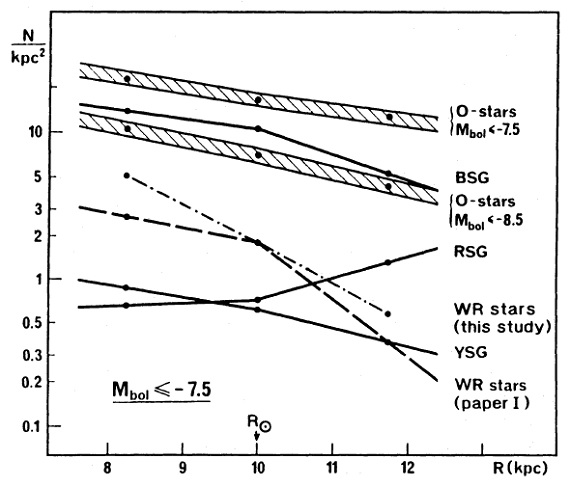

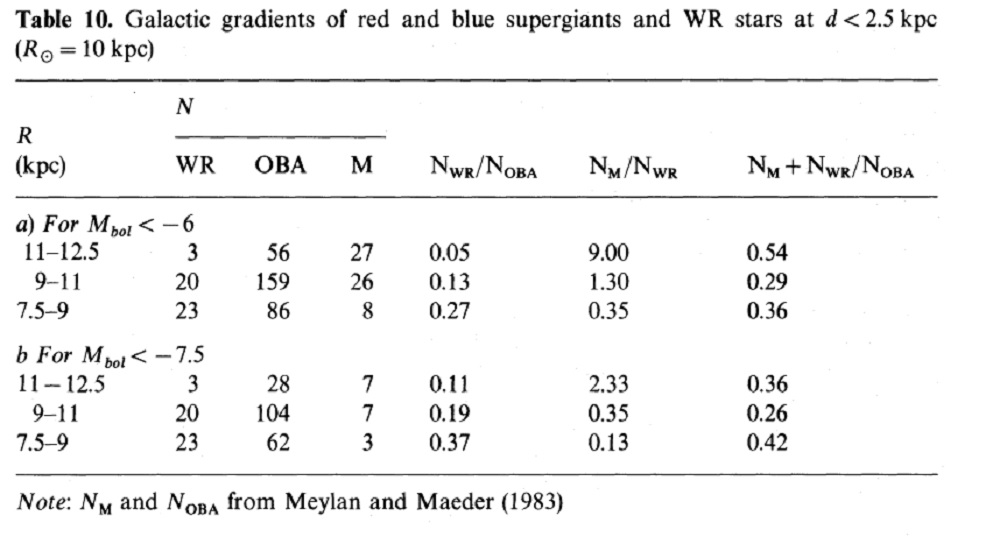

図4.Mbol ≤ -7.5 の星の銀河系表面密度と銀河中心距離の関係。ただし、 Meylan,Maeder 1983 に合わせ Ro=10 kpc にした。 |

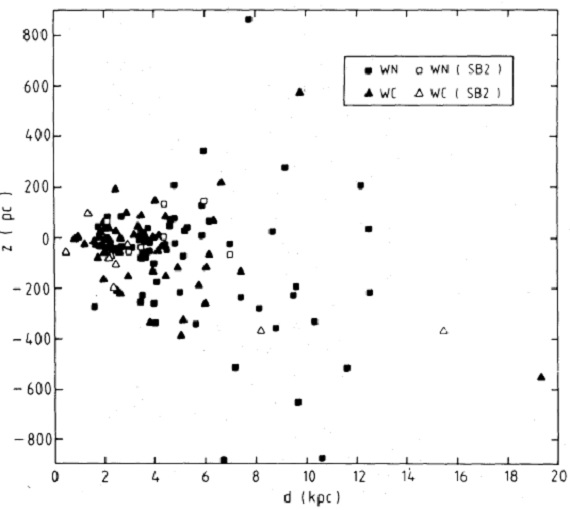

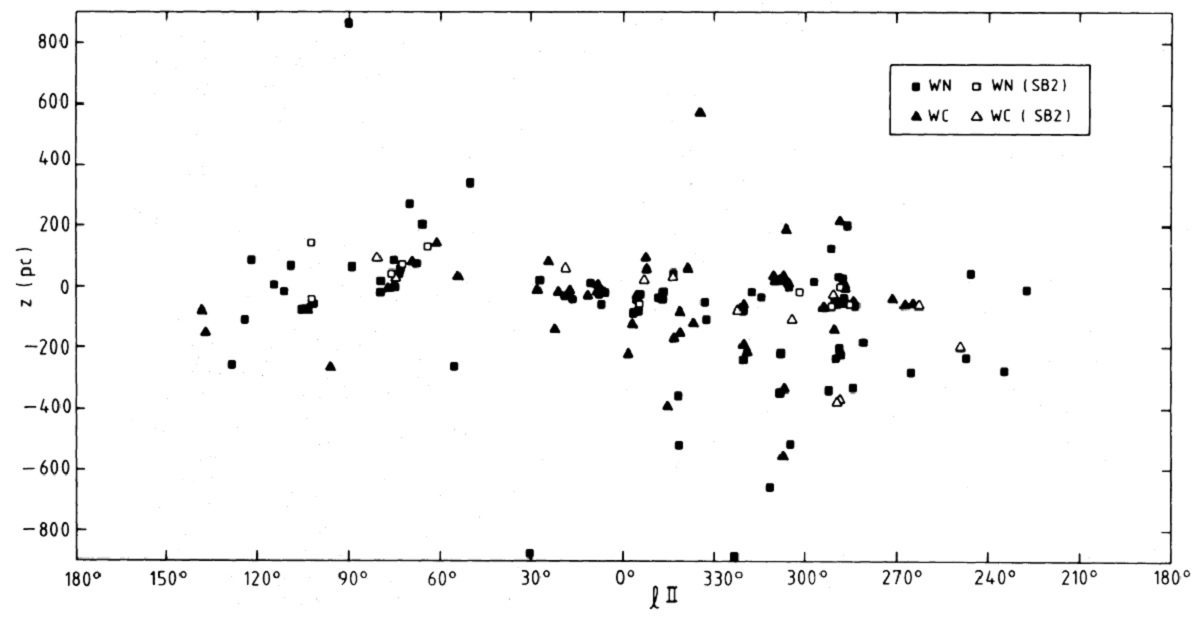

図5.WRs の d-z 分布。 |

|

(残念ながら WRL, WCE 等の用語が 理解できないので省略 ) |