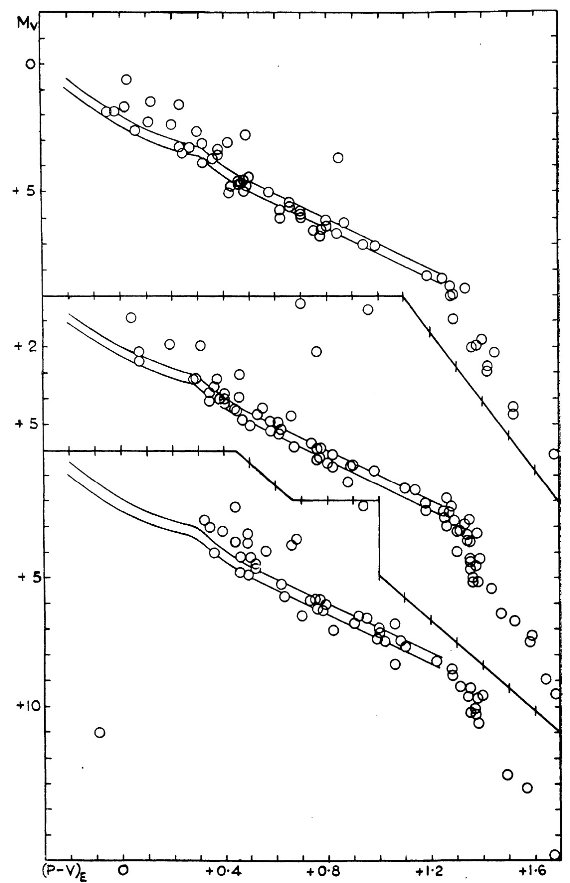

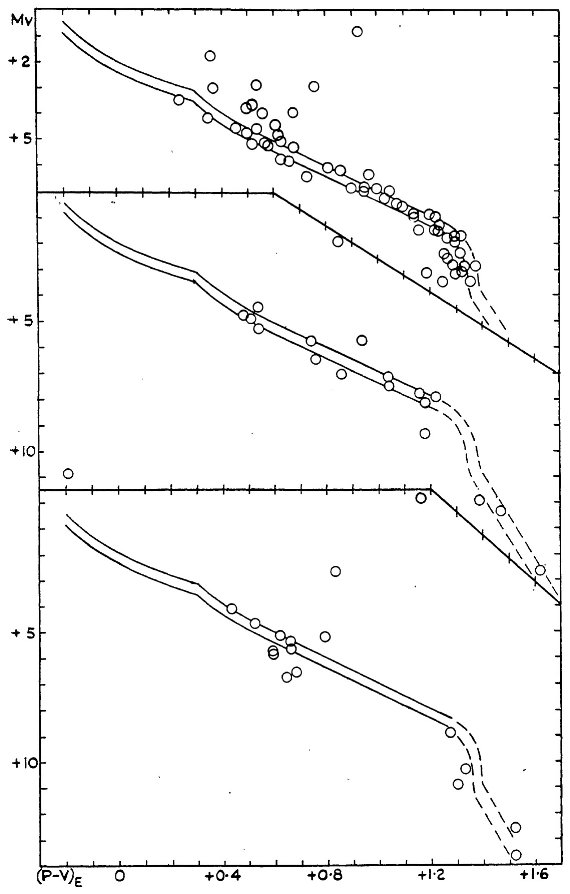

6 グループのカラー光度アレイを下に示す。

その特徴は、

(a) 青い4星の平均カラー

最も青い4星の平均カラーは、A(0.00), B(0.09), C(0.36),

D(0.33), E(0.52) E+(0.53) へと、系統的に変化していく。

(b) 準矮星

AからEへと、準矮星の割合が増加していく。グループAとBでは、準矮星

の存在は疑問だが、C より後では存在が明らかで、E+ では準矮星、巨星、準巨星が

主系列星より多い。

(c) 矮星と準矮星の交点

グループDの準矮星は大部分が、矮星と準矮星の交点付近に集中する。

(d) 欠損

グループAでは (P-V)E = 1.0 - 1.2 mag 付近に星が見えない。

この欠損はグループB、C にも見えるが、 D で消える。これは固有運動

の選択で遅く動く K4 - K5 星が見逃される選択効果と思われる。

図1a.上から下へ、グループ A, B, C の星のカラー・光度アレイ

| |

A, B グループ

グループA、Bのカラー光度図はヒアデス、プレセペと似る。進化理論との

関連で言えば、グループA、Bは O, B 型星が失われ、A 型星が主系列の上に

上がるほどには古いが、晩期主系列星に影響が出るほどは古くない。

グループC,D

C,Dグループでは A 型星は消失している。グループCでは F-型星が、

グループDでは G-型星が主系列の上に出る。

グループE, E+

グループE、E+はサンプルが不十分である。しかし、E+は非常に古い

星団 M 67 と似ている。

年齢系列

このようにグループA から E+ への系列は年齢が次第に古くなっていく。

グループAの星は銀河中心方向に侵入する軌道にはない。これ等の星は今いる

位置とそう遠くない銀河中心距離で誕生した。一方、グループE+の星は

多くが今いる位置よりずっと銀河中心近くで生まれたと考えられる。

(星の軌道は段々と外側に伸びるのか?

散乱は角運動量一定で総エネルギーは増えるメカニズム? )

図1b.上から下へ、グループ D, E, E+ の星のカラー・光度アレイ

|