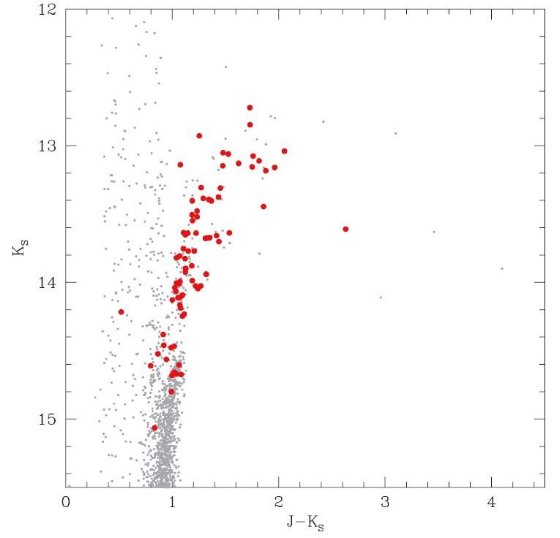

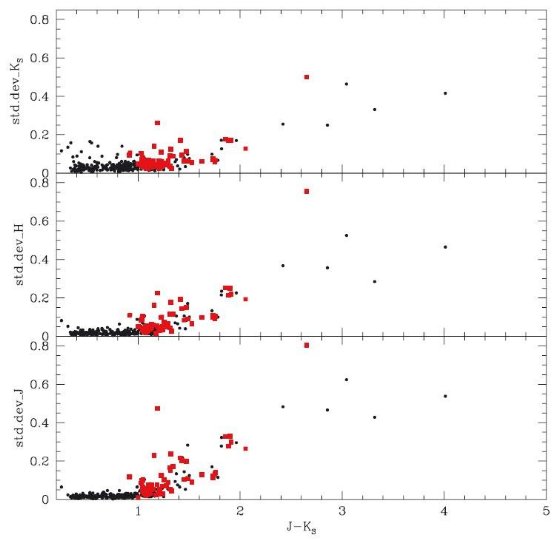

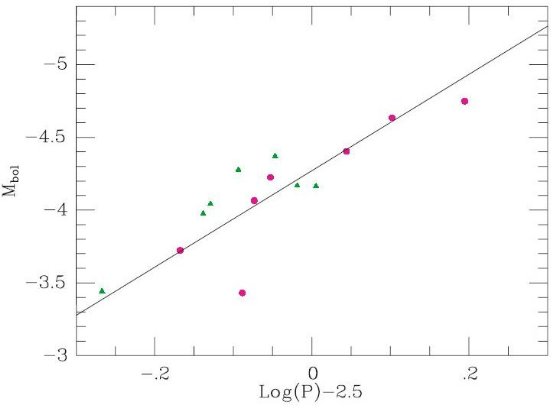

標準偏差による天体の選択

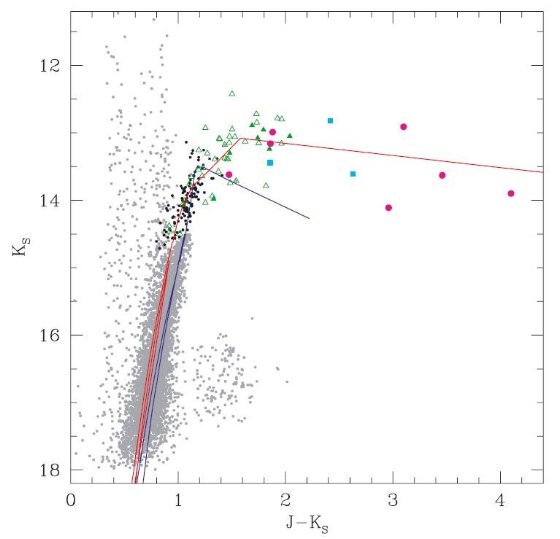

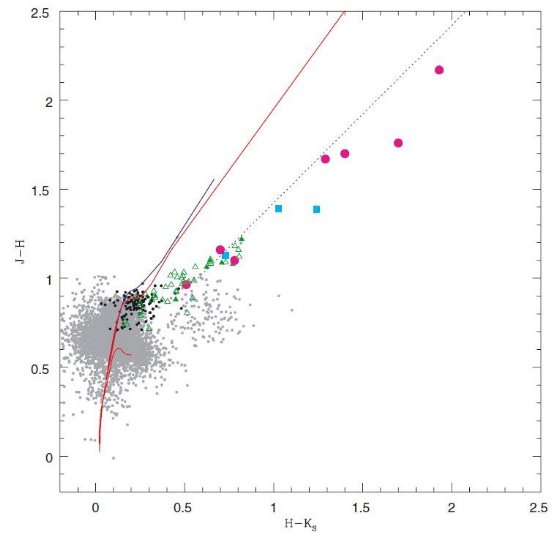

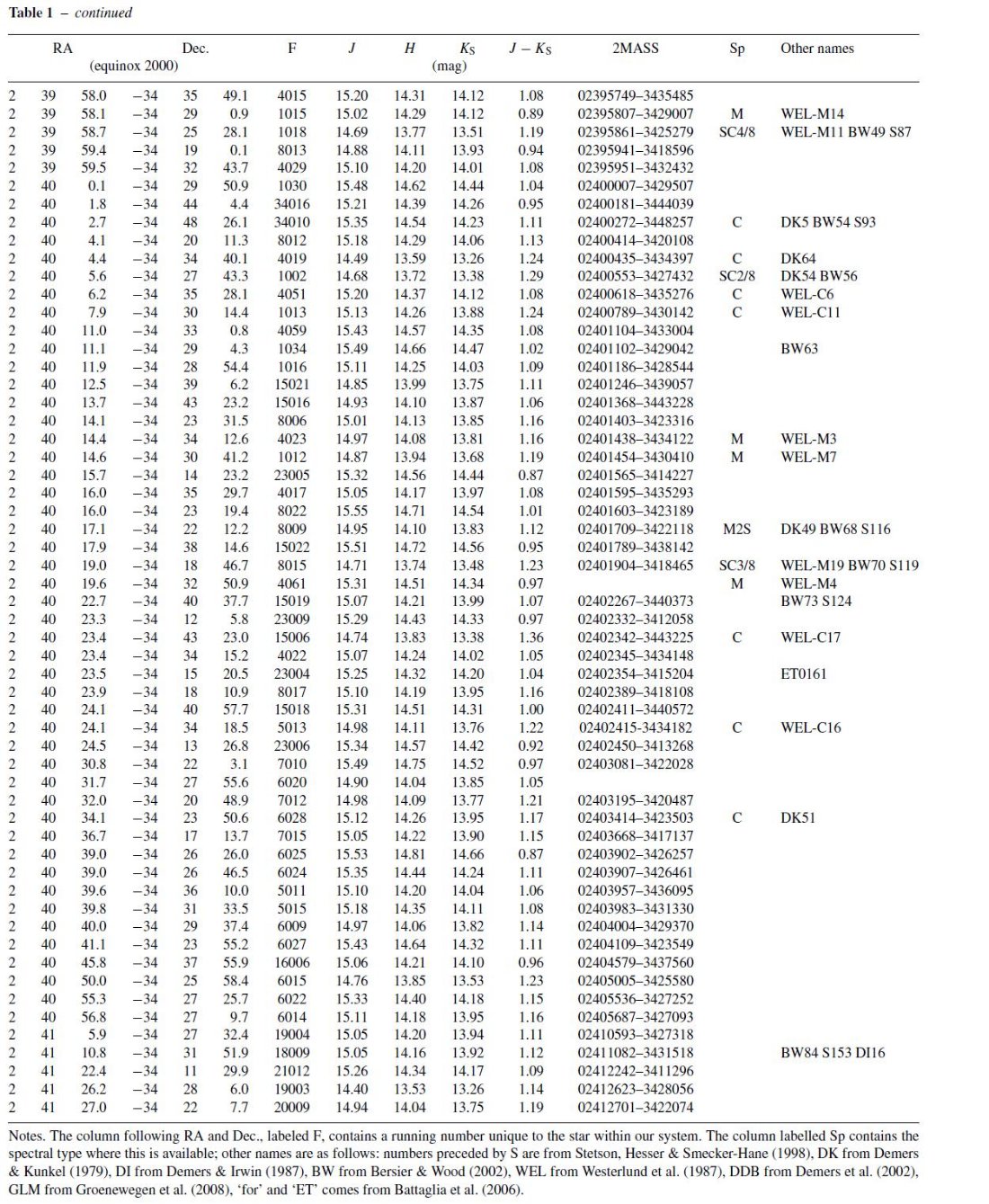

図2は Ks - (J-Ks)、図3は(J-H) - (H-Ks) を示す。選択リミットは次の

通りである: 明るい星、J < 16, H < 15.5, 又は Ks < 15 では

標準偏差 σ < 0.11 mag; 暗い星では等級に依存して、16 < J <

19 で σ < 0.1J - 1.5, 15.5 < H < 18.5 で σ <

0.1H - 1.45, 15 < K < 18 で σ < 0.15Ks - 2.15。

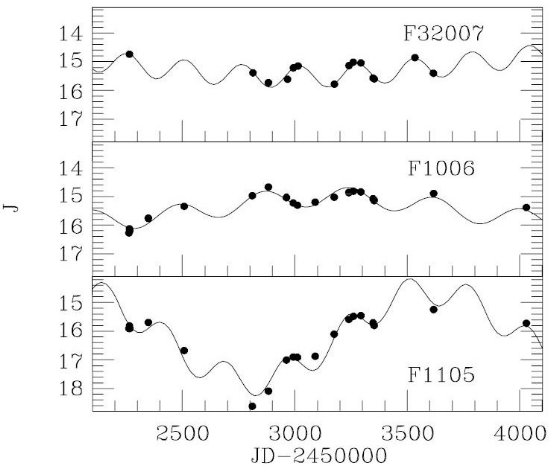

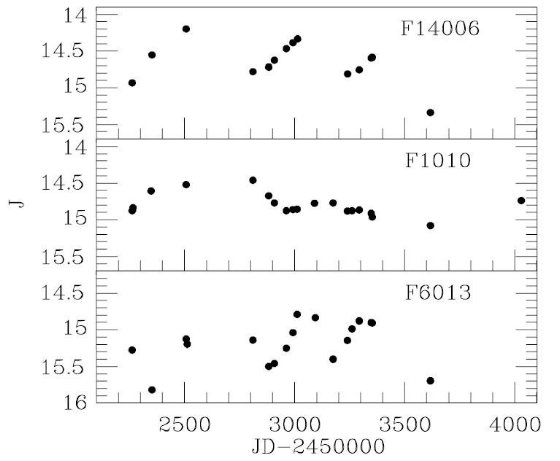

このような制限を設けたのは測光精度の悪い星を落とすためである。しかし、

この制限は同時に振幅の大きな変光星を排除することになる。それらは変光曲線

を個別に調べて平均光度を載せた。

前景星と銀河

図2中の 0.2 < J - Ks < 1.0 で垂直に立つ柱は前景星である。

Morris et al 2007 はフォルナックス銀河団の中心部 2.9 deg2 で

cz > 900 km/s の 2MASS 銀河を 228 個確認した。それらは、点源であり、

視線速度からフォルナックス銀河団の背後にある銀河と考えられる。

それらは

平均で、J - H = 0.78, H - Ks = 0.61, Ks = 15.12 付近に分散し、明らかに

等級リミッテッドである。しかし、図2ではそこ、J-Ks = 1.39, Ks = 15.12、

には何もない。その下の Ks = 16 - 17.3 の約130天体(J で制限)がそれか?

すると平均は Ks = 16.7 で Morris 天体より 1.5 等暗くなる。

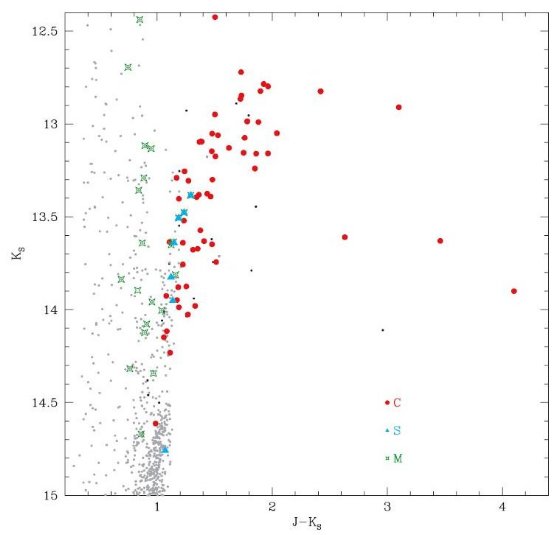

図3では

Morris 天体の位置にそれらが存在していることが見える。おそらく、 Morris et al

では分解されない天体を、本観測では分解して銀河と分類して測光の段階で

排除したのであろう。実際、Morris et al の銀河と同じような性質の天体が

この領域にも 2MASS では存在しているが、IRSF観測では銀河として排除

されている。

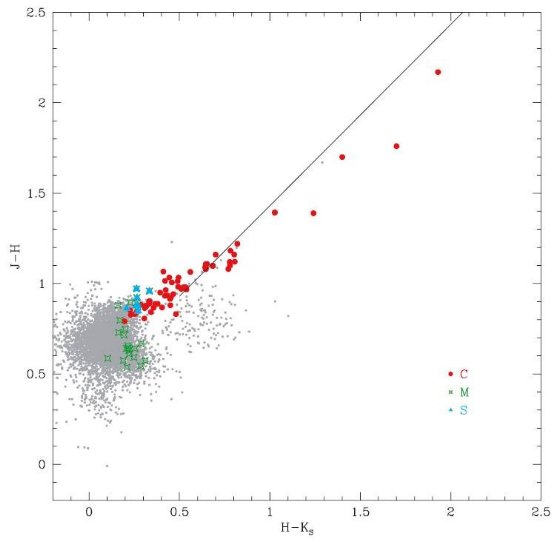

図2 フォルナックス色等級図。大きな丸=ミラ。四角=大振幅SR。

三角=小振幅SRかIrr。小さい黒丸=AGB星。

曲線= Marigo et al 2008 の 2 Gyr, 10 Gyr 等時線。

| |

色等級図

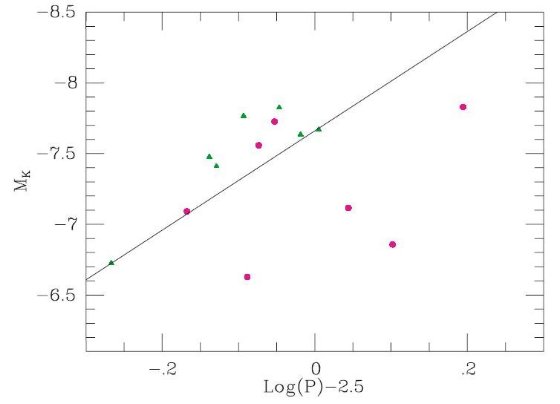

Ks < 14.5 にはフォルナックス巨星枝が延び、TRGBの上に AGB 星が

かたまって見える。J - Ks > 4 には変光星が存在する。 TRGB は明らかに

傾斜している。J - Ks =1.07 で Ks ∼ 14.5, J - Ks =0.81 で Ks ∼

14.9 である。図4、図6には TRGG 付近を拡大して表示した。これは年齢と

メタル量に巾のある恒星集団で期待されることである。Battaglia et al 2006

は若い(数億年)、

中間年齢(2 - 8 Gyr)、古い(> 10 Gyr) の種族が存在する証拠を見出した。

彼らの引用によると(?)巨星枝は [Fe/H] ∼ -0.9 にピークがあり、

低メタル側 [Fe/H] ∼ -2 までテールを引いている。高メタル側には

[Fe/H] ∼ -0.4 まで伸びている。我々自身の結果は中間年齢種族が

圧倒的であろう。

巨星枝をはさむ

図2と図3には Marigo et al 2008 の二つのモデルを重ね

た。これらは定性的には役にたつ。距離指数=20.69 とした。

変光星の領域を通過するラインは t = 2 Gyr, Z = 0.0025 ([Fe/H]=-0.88)

のものである。このモデルでは TRGB は Ks = 14.9, J-Ks=0.92 となる。

もう一本は t = 10 Gyr, Z = 0.0025 のラインで、その TRGB は Ks = 14.5,

J-Ks=1.06 となる。

この2本は巨星枝の観測を囲い込む。大部分の星は 2 - 10 Gyr の年齢なので

あろう。これは、Gallart et al 2005, Coleman, de Jong 2008 が既に指摘

したことである。

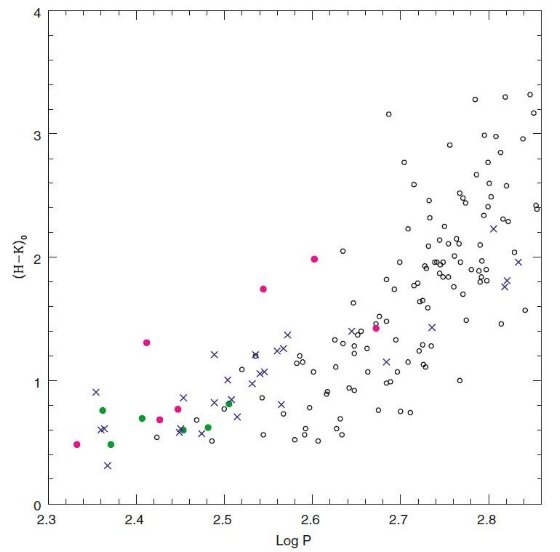

二色図

図3を見るとモデルはダスト星の再現に成功していない。これはダストの性質

、特に組成とサイズ、の選択を誤ったためではないか。モデルは他のモデルを

選択できるようにはなっている。しかし、どれも観測とは合わない。ダストの

性質をさらに上手に調整すればもっと合うようになるだろう

図3 フォルナックスの二色図。記号の意味は図2と同じ。点線は銀河系炭素星

ミラのカラー(Whitelock et al 2006)。(H-K) = -0.428 + 1.003(J-H)

他の2本の線は図2と同じモデル。

|