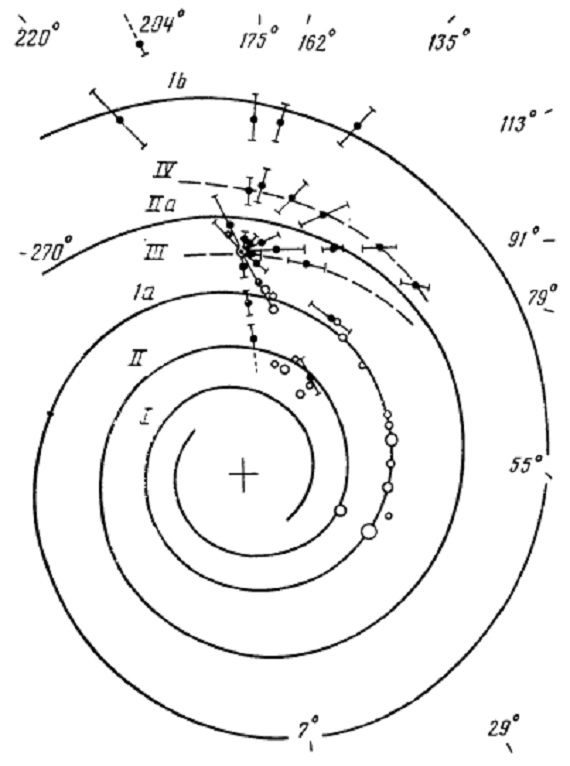

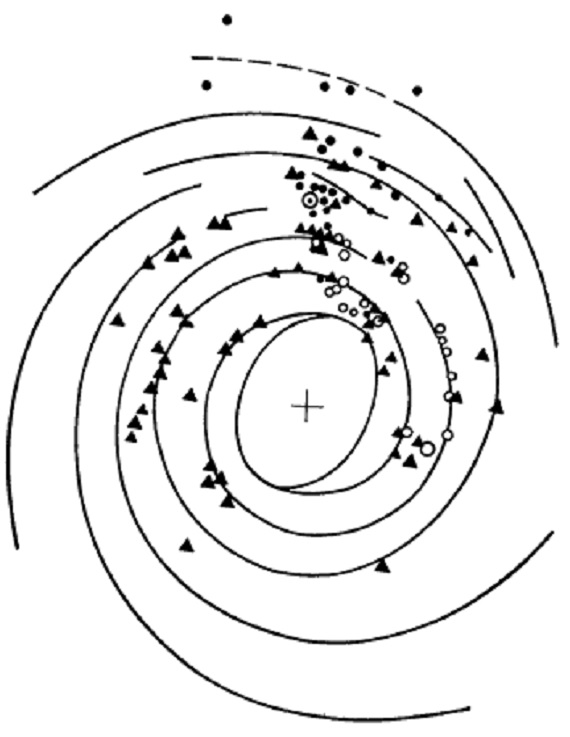

エンジェルガルド天文台 (Engelgardt Astronomical Obs.) における観測で、 l = [7, 222], D < 10 kpc の星間減光の観測は完全である。 計画は 11 視線方向から成る。各領域は UBV 測光基準となる星団が中央にある ように選ばれた。各領域の広さは 1 - 2 deg2 である。 それらの領域には +15 等までの星が数千個含まれる。

測光

観測は EAO 38-cm シュミット望遠鏡を用いて行われた。カタログには 19,000 星が載っている。その内 30 % は O - B6 星である。

固有カラー

固有カラーは (B-V)-(U-B) 図から決めた。星を O - B6 星に限定したことで、 スペクトル型にまつわる不定性を除去し、かつ減光測定を遠方 10 - 12 kpc まで伸ばすことができた。

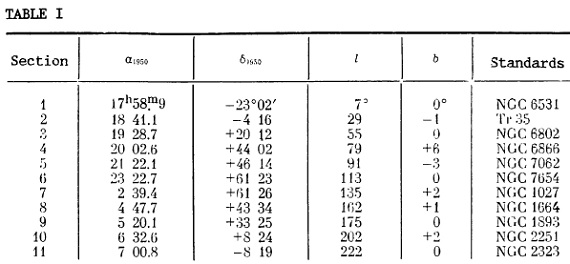

表1.選択された領域。最後の列が測光標準の領域中央星団。