4.1.光度平均等級

平均等級の求め方

平均等級は等級から光度に直した変光曲線を5次までのフーリエ級数に

分解してその定数項を等級に戻して求めた。その精度は I バンドで 0.001 -

0.005 等、サンプル数の少ない B,V バンドで 0.01 等である。

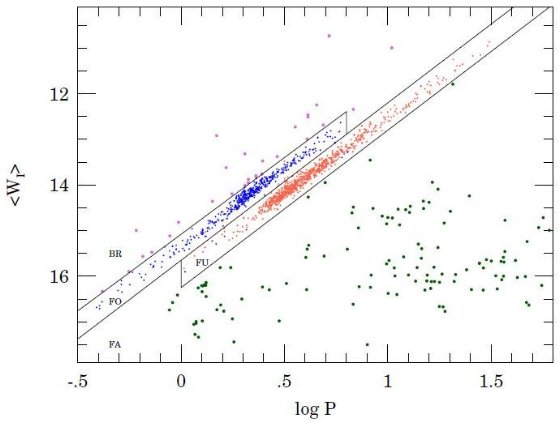

ウェゼンハイト指数

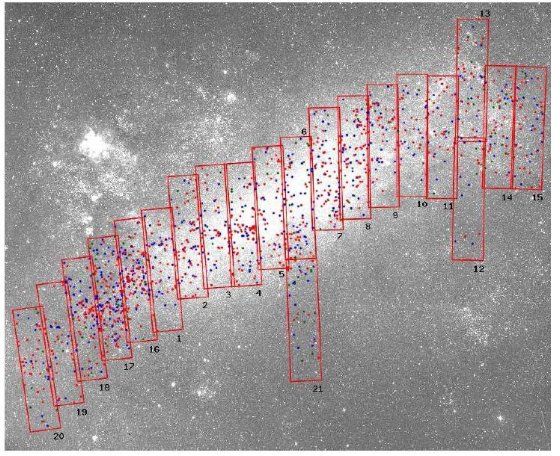

8領域 LMC_SC1 - LMC_SC8 の星に対しては完全な BVI 測光データが得られている。

残りは B バンドが平均等級決定には不足である。次シーズンにはそれも終了する。

各天体に対し、減光フリーな ウェゼンハイト指数 (Wesenheit index)

WI = I - 1.55 × (V-I)

を求めた。(Madore, Freedman 1991 PASP 103, 933)

係数 1.55 は Schlegel, Finkbeiner, Davis 1998 と同じ減光曲線から決められた。

4.2.星間減光

OB 星の代わりにレッドクランプを利用する

LMC 内の減光はデコボコしている。(Harris, Zaritsky, Thompson 1998 AJ 114 1933)

数百万の星の測光データが手元にあるので減光を様々な方向で決められる立場にある。

しかし、 U バンド測光値が欠けているため、若い OB 星を使って赤化を決めること

が出来ない。代わりに、我々はレッドクランプ星を用いることにした。ただし、

恒星分布から言えばセファイドの減光決定には OB 星の方がレッドクランプ星より

適していることを注意しておく。ただ、 LMC はほぼ正対しているのでその差は小さい

であろう。

レッドクランプの平均等級を減光指標にする

Udalski 1998a Acta Astron 48,113, 1998b Acta Astron 48,383 でレッドクランプ

の平均 I 等級は年齢 2 - 10 Gyr ではほぼ一定で、僅かにメタル依存が存在する

ことが示されている。今回フィールド環境は一様と

考えられ(Bica et al 1998)、後者の補正については重要でない。

一様なら年齢依存があってもよいのか?

こうして、レッドクランプの平均等級を減光の指標にした。Stanek 1996 ApJ 460 L37

は類似の方法でバーデの窓における減光マップを作成した。

バーまたは円盤の傾きを考えるとカラーを使用すべきでは?

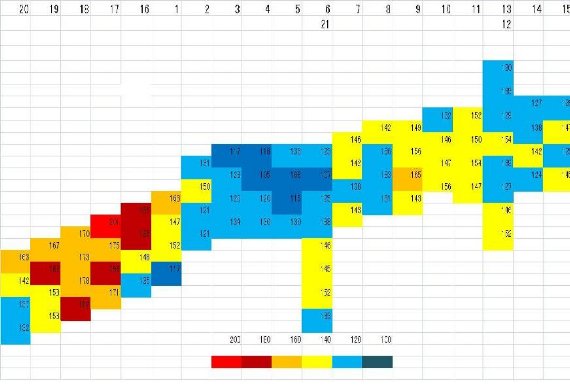

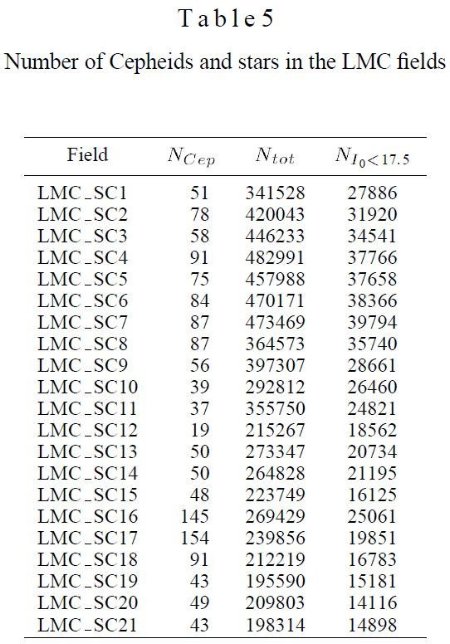

2048 × 2048 ピクセル副領域での減光

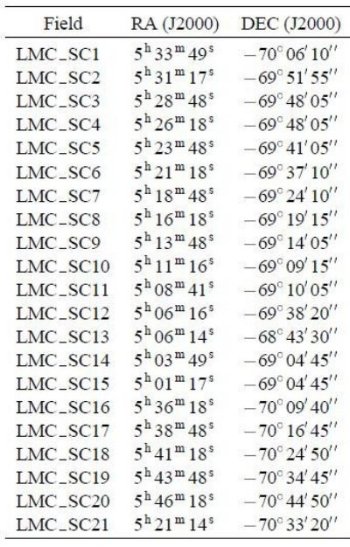

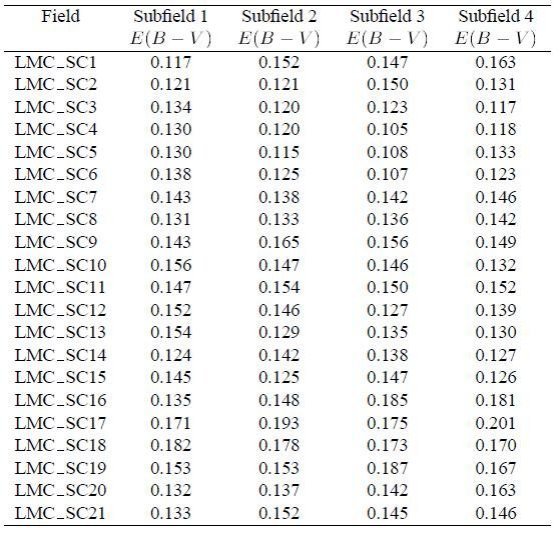

84 視線方向の減光が決められた。まず 2048 × 8192 ピクセル領域を 4 つの

ず 2048 × 2048 ピクセル副領域に分割した。(例えば y=1 - 1024 が

第1副領域とか)。次に各副領域内でレッドクランプ

星の平均 I 等級を定めた。そのやり方は Udalski et al 1998a Acta Astron 48, 1

と同じである。観測 I 等級の差は AI の差と看做す。E(B-V) =

AI/1.96 (Schlegel et al 1998) で色超過に変換した。

副領域1,2,3,4のどっちが北か? 例えばの後の

文章からは第1が下(南)か?

| |

以前の決定との比較

赤化マップのゼロ点は以前に決められた 3 方向での減光量に基づいた。

ゼロ点って何?ーー>減光ゼロの時の IRC

3 本の内

2 本は OB 星を使用している。それらは、NGC 1850 (E(B-V)=0.15±0.05,

Lee 1995 UBV 測光に基づく), NGC 1835 (E(B-V)=0.13±0.03, Walker

1993 RR Lyr に基づく)、食連星 HV 2274 (Udalski et al 1998c OB 星に基づく)

である。これらの値は全て我々のマップと 数0.001 等の範囲で一致した。

結果:48 減光測定

我々はチェックのため、今回の減光マップで減光補正したレッドクランプ星の

I 等級を LMC ハローにあって減光がないと思われる星団中のレッドクランプと

比べた。結果は良い一致を示した。マップの誤差は 0.02 等くらいだろう。

比較からマップ誤差を出す方法が判らない。

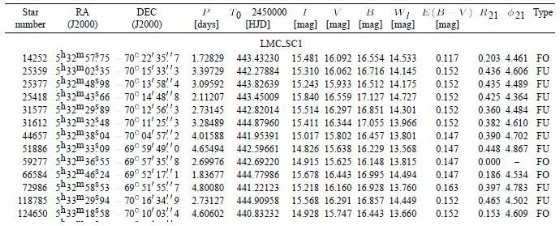

表2には 84 方向の色超過 E(B-V) を載せた。減光量は Schlegel et al 1998 に

従い次の式で与えた。

AB = 4.32 E(B-V)

AV = 3.24 E(B-V)

AI = 1.96 E(B-V)

表2.LMC 領域の色超過 E(B-V)

|