ミラ寿命の切り下げ

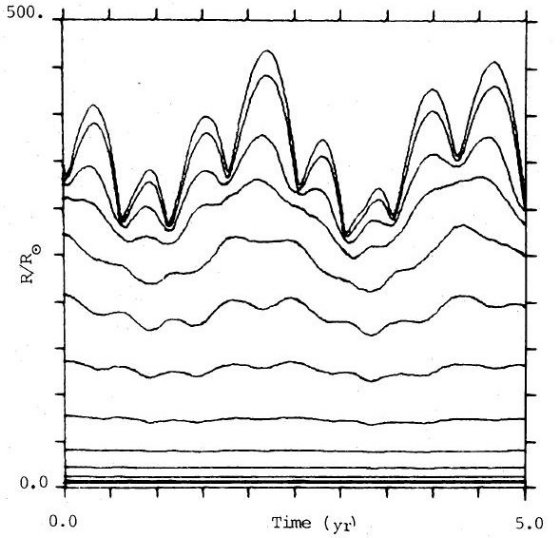

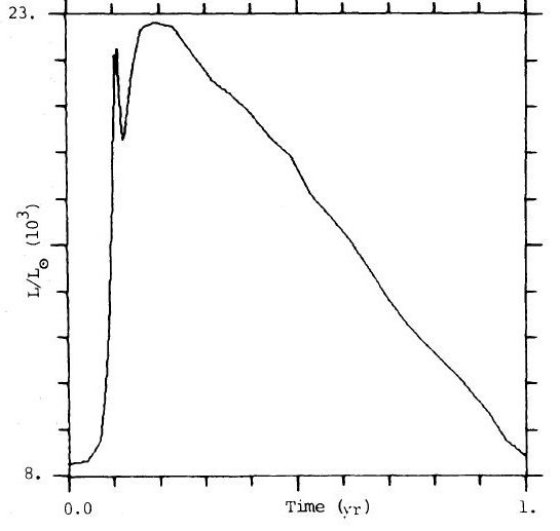

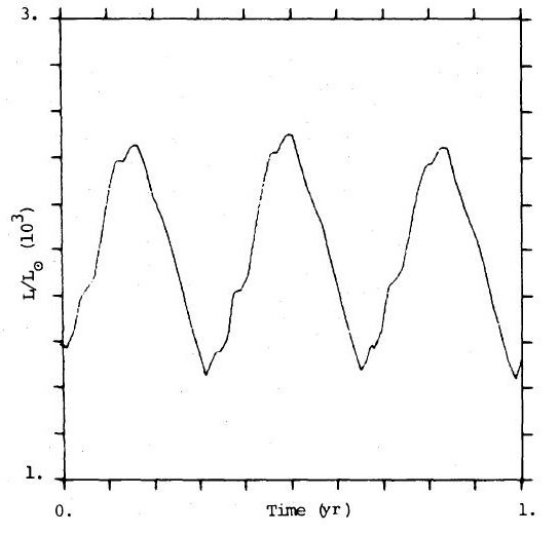

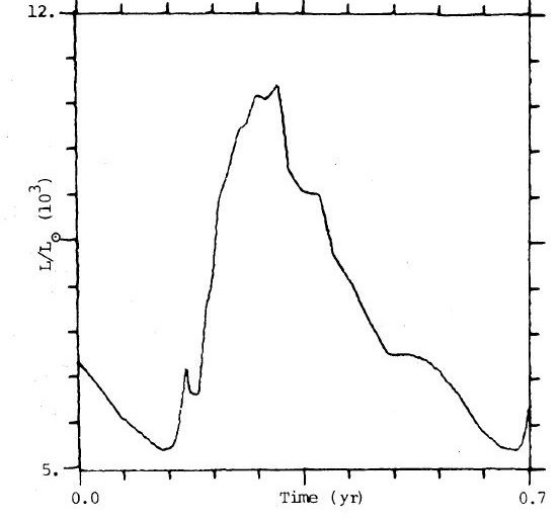

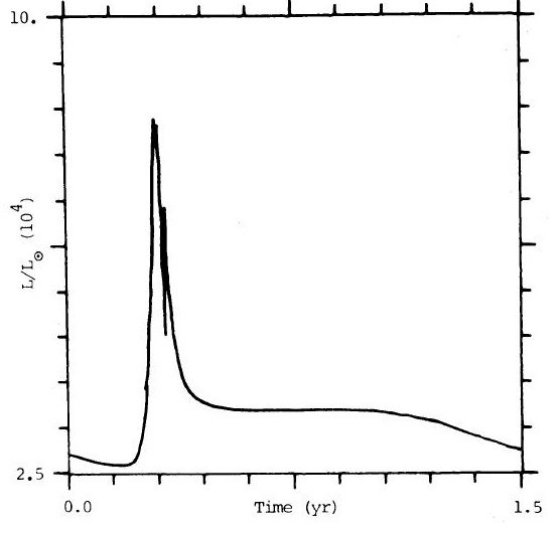

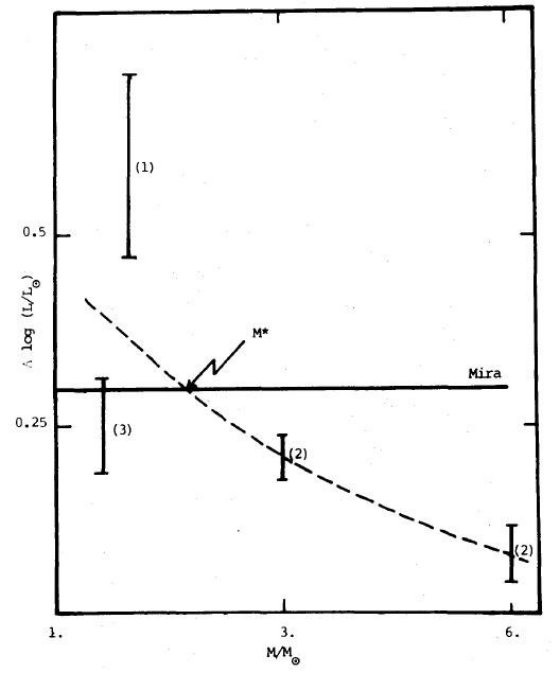

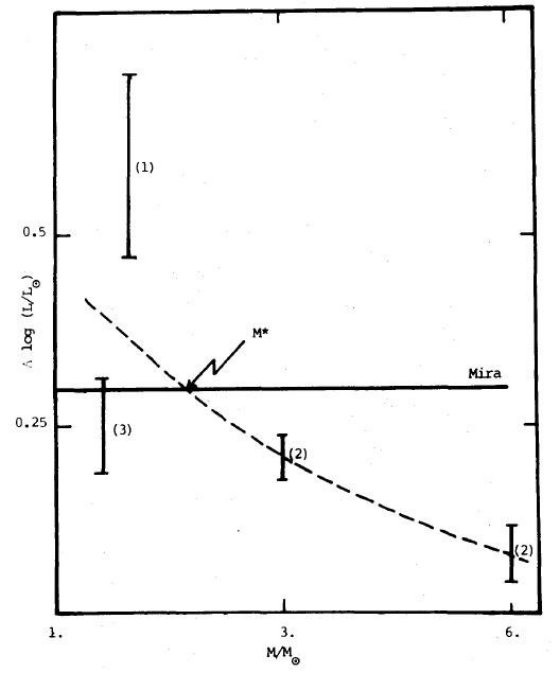

熱パルス強度とミラ帯 次に図13に行こう。この図の縦軸 Δlog L は熱パルス強度である。 (熱パルス強度は ある M でも Mc と共に変化するはずだが。少ない計算例

から引いたからそうなったのか?) 水平線はミラ帯の巾 (ΔL)

M で、一緒に熱パルスに伴う光度変化(Δlog L)の計算例を載せた。

文献からの計算結果は色々と異なる仮定の下でなされており、まとめるのは困難で

あった。例えばGingold 1975 では熱パルスに伴う光度変化が全くない。

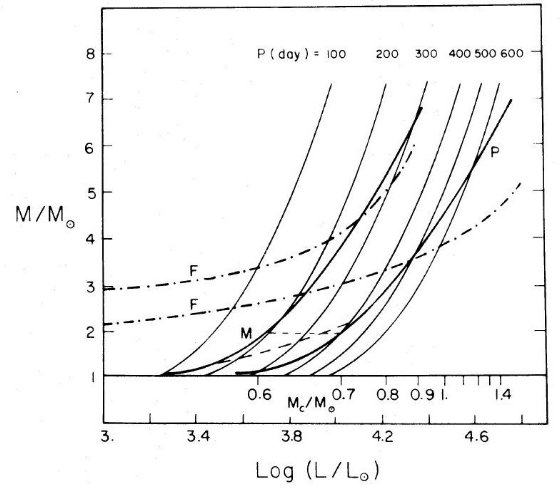

熱パルス強度 Δlog L とミラ帯 (Δlog L)M

を一つの図中に並べる意味が分からない。

熱パルス強度 Δlog L のラインが ミラ帯の巾 (Δlog L)M ライン

と M = M∗ で交差するとしよう。その場合、M < M

∗ では、星が間パルス期でもミラになる以前にPN形成が起こると結論する。

Δlog L と Δlog L)M を較べる意味が不明。

Δlog L = log L(パルスピーク)ーlog L(間パルス), Δlog L)M

= log L(ミラ基本振動開始) - log L(ミラ開始) なので、

Δlog L - Δlog L)M = [log L(パルスピーク) - log L(ミラ基本振動開始)]

-[ log L(間パルス) - log L(ミラ基本振動開始)]となる。したがって、

L(間パルス) ≈ L(ミラ基本振動開始) ならば、図13は L(パルスピーク) と

L(ミラ基本振動開始)とを較べることになる。その場合、M∗

は熱パルスピークが基本振動ミラ光度と同じくらいになる質量と言える。

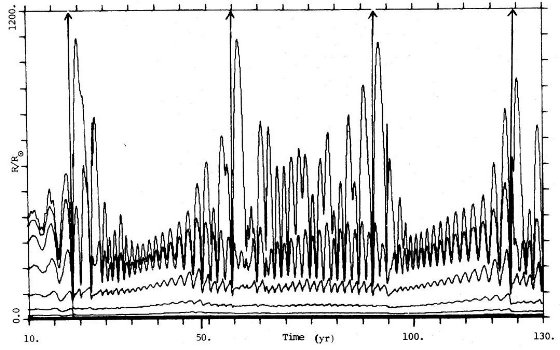

もし、熱パルスの項の最後での仮定と逆に、パルス期の長さが短く、Δ

tf ≤ 103 年だと、ある量が各パルス毎に放出される。

その場合は多重シェルPN形成を期待できる。注意しておくが、観測との一致を

求めるならば、観測から決まるシェル間の放出間隔がパルス間隔と合致する必要がある。

この点に関してはここでは論じない。

実際、Sackmann 1976 の 3, 6 M๏ に対する Δlog L を

低質量側に外挿すると、 M∗ ≈ 2 M๏

を得る。また、文献によるとどうやら、tf ≤ 103 年

らしいので、ミラの寿命は 2 M๏ では大幅に切り下げられるよう

である。図13には細い鎖線でその場合のP線を書き込んである。そのように、

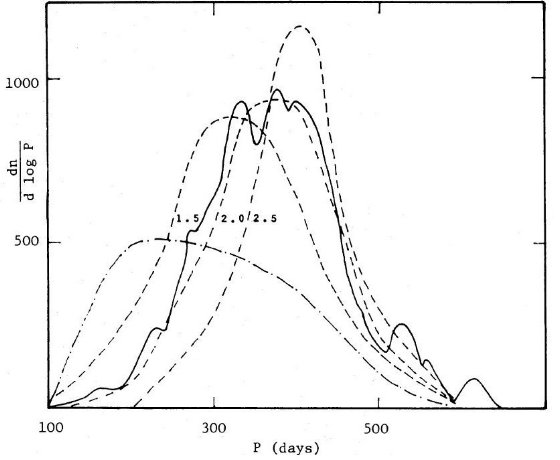

M ≤ 2 M๏ でミラ寿命を縮めた場合のミラ周期分布を図11に

示してある。この新しい分布が観測と合うことは明らかである。

ミラ寿命の絶対値 ただし、この一致は規格化した分布でのことで、寿命= 8 × 105

年を仮定して、ミラ数密度の絶対値は依然として大きすぎる。切り下げを行う前で

ミラの数密度は、 1792 kpc-3 であり、 2 M๏ 切り下げ

後は 672 kpc-3 である。Wood,Cahn の観測値は 245 kpc-3 で

有意に小さい。定常マスロス、Mc - L 関係の見直しなどにより、この差を縮めることは

可能と考えられるがまだ実施に至っていない。

Wood,Cahn 1977 との比較

Wood,Cahn 1977 は (m,l)面 (これ何だ?) 上で

ミラの位置を観測的に決めた。しかし、それは今回の結果と決定的に違っていた。その

原因は以下の通りである:

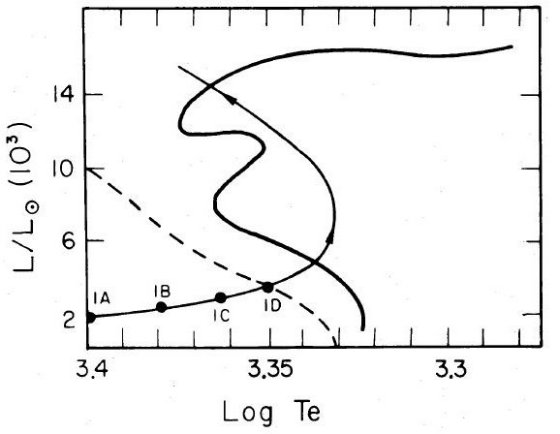

(a) HR図上のミラの分布に関し、今回のモデル位置はWCより低温側に寄っているが

古いNicholson,Pettit 1933 とは合っている。モデルの位置は対流混合距離の

取り方で移動する。我々は (l/H) = 1.0 とした。このパラメターの調整でWCと

モデルを一致させることが可能である。おなじ (m,l) に対し、WCとわれわれとでは

異なる R を採用し、そのため異なる P を得た。このため、我々の図3にある等周期線

はWCに比べ左にずれたのである。

(b) WC の方法は、観測周期分布を再現するよう、トライアルアンドエラーで

ミラ帯を探している。境界が(m,l)面で直線の3角形を仮定した。底辺を

0.6 M๏ (250 ≤ P1 ≤ 450)に置き、

頂点を 1.5 - 2 M๏ ( P1 ≈ 600)とした。

| |

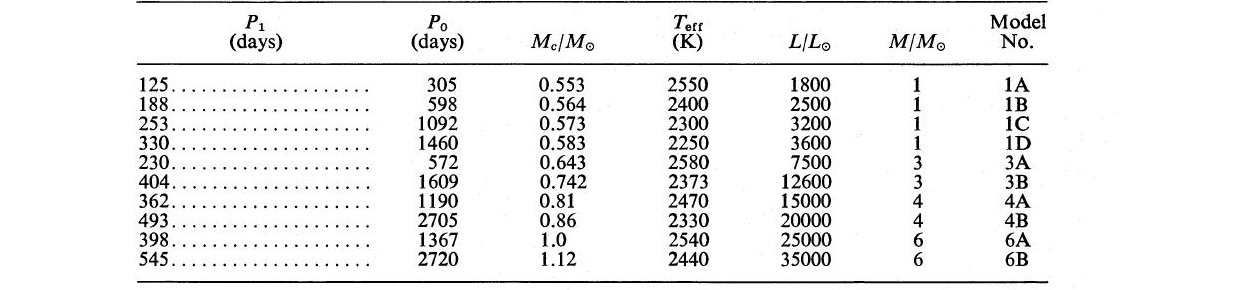

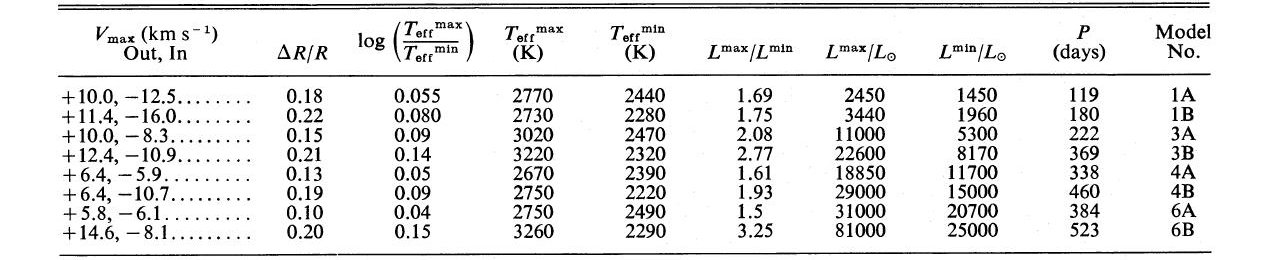

図13 熱パルス強度(Δlog L)の星質量による変化。縦線は計算例。

(1)=Schwartzschild,Harm 1967, (2)=Sackmann 1976, (3)=Gingold 1974

水平実線はミラ帯(Δlog L)M

これに対し、我々のミラ帯は全く違う形をしている。特に大質量側に伸びている

点が違う。観測分布を再現するためにはダブルシェル燃焼によるミラ帯の剥ぎ取り

が必要である。WCは熱パルスが l の減少のみに関わるとしている。しかし、これは

前に指摘したように必ずしもそうではない。

星風

定常質量放出に関し、Wood 1974, Scalo 1976, Fusi-Pecci,Renzini 1975

WC, Mengel 1976 は Reimers 1975 型の星風の影響を調べた。しかし、

我々が指摘したように、低光度でかなり(ミラを停止させるほど)の質量放出

を起こしており、定常星風ではそれには足りない。

星風

組成比、混合距離などのパラメターの影響は全く考慮していない。

それらを入れた計算は高価になりすぎるから。われわれはしかし、それらの

正確なパラメターの値に関わらず、マスロスが起きていることは確かである

ことを示した。その正確な形(M,L面での)や巾の値そのものは現時点では

不確実である。それでもこの仕事の重要な点は、内部無矛盾性にある。

|