アブストラクト

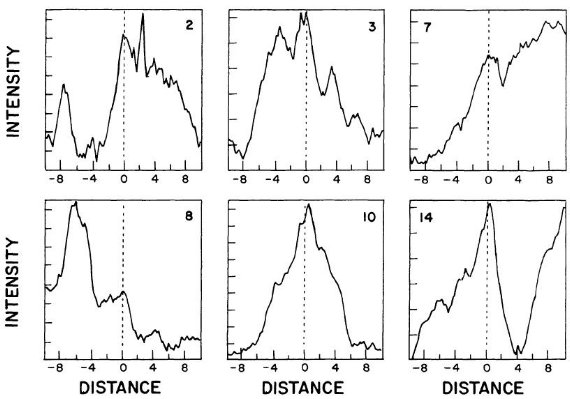

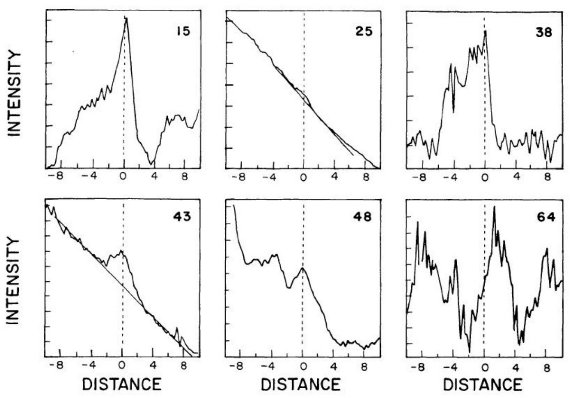

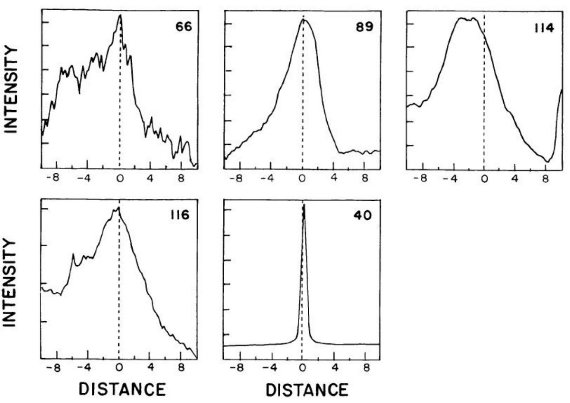

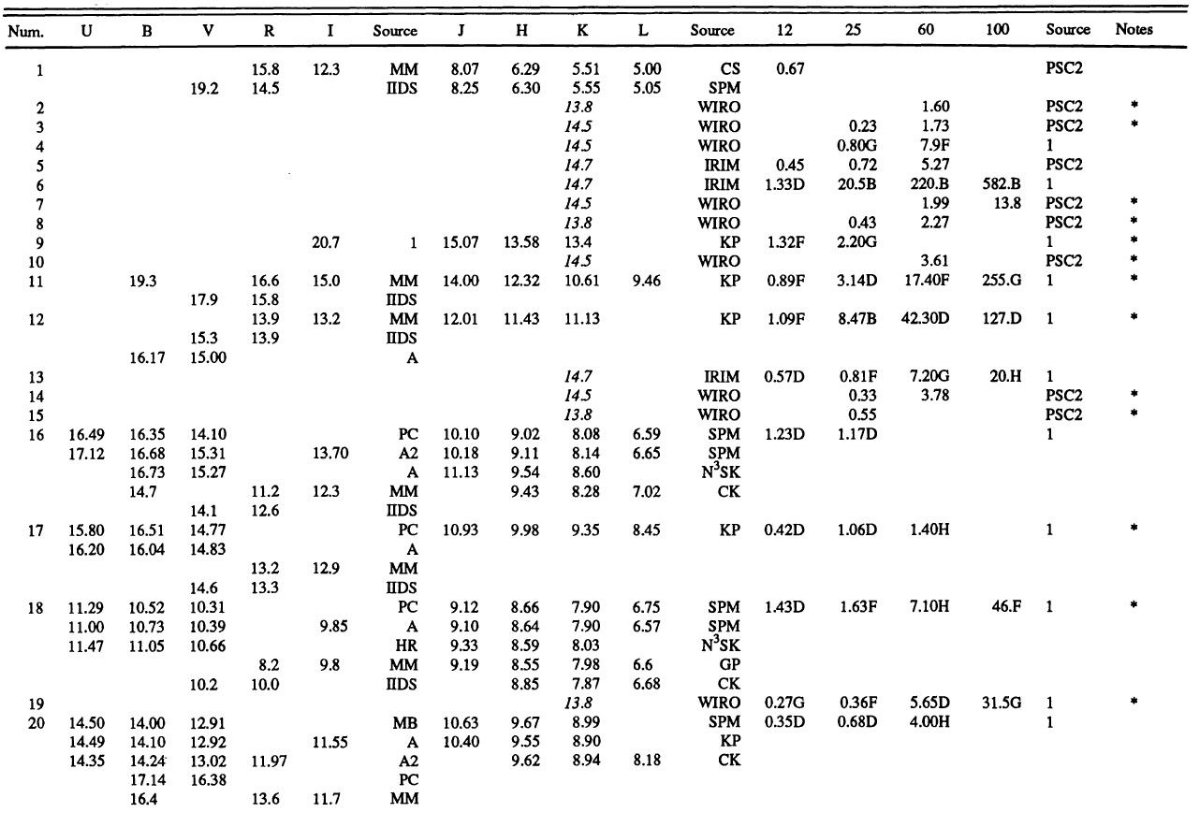

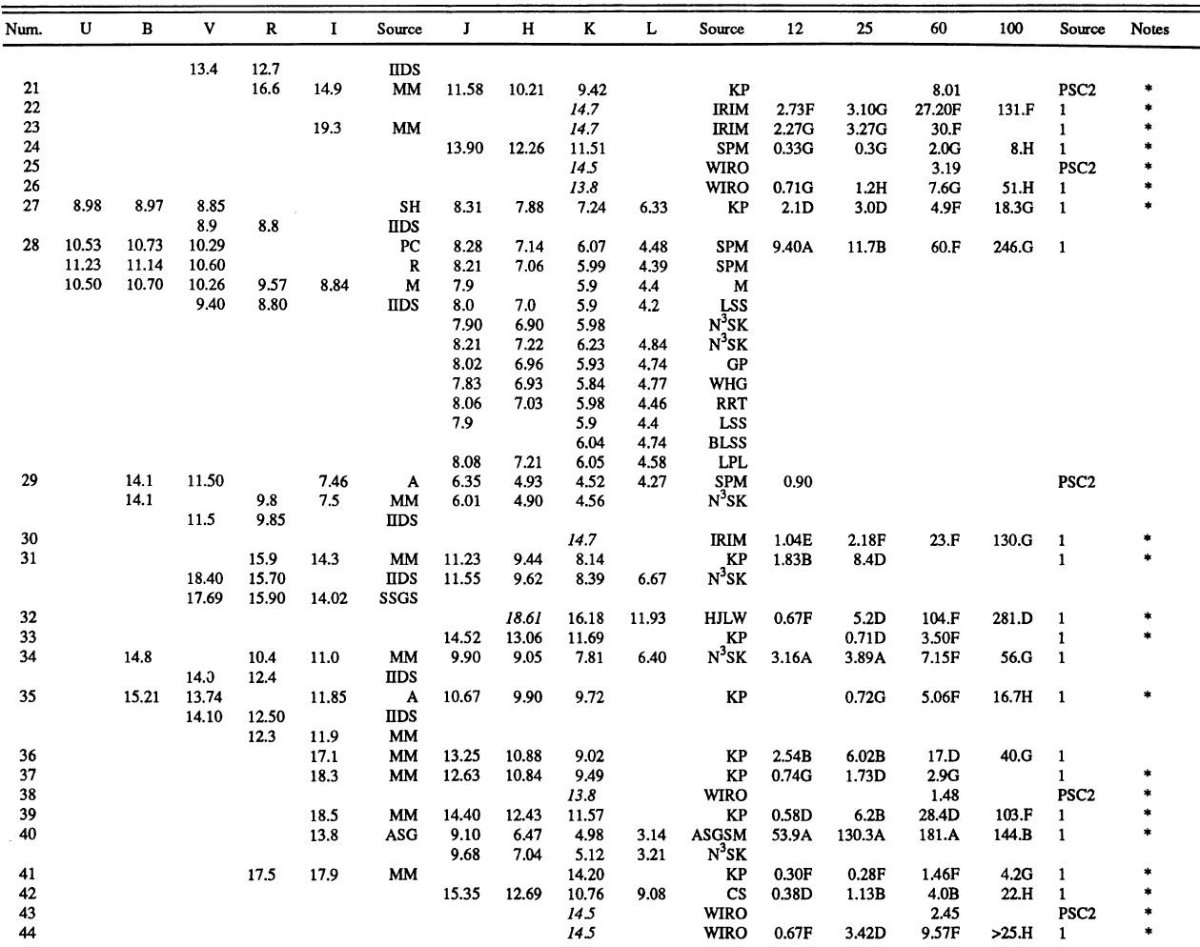

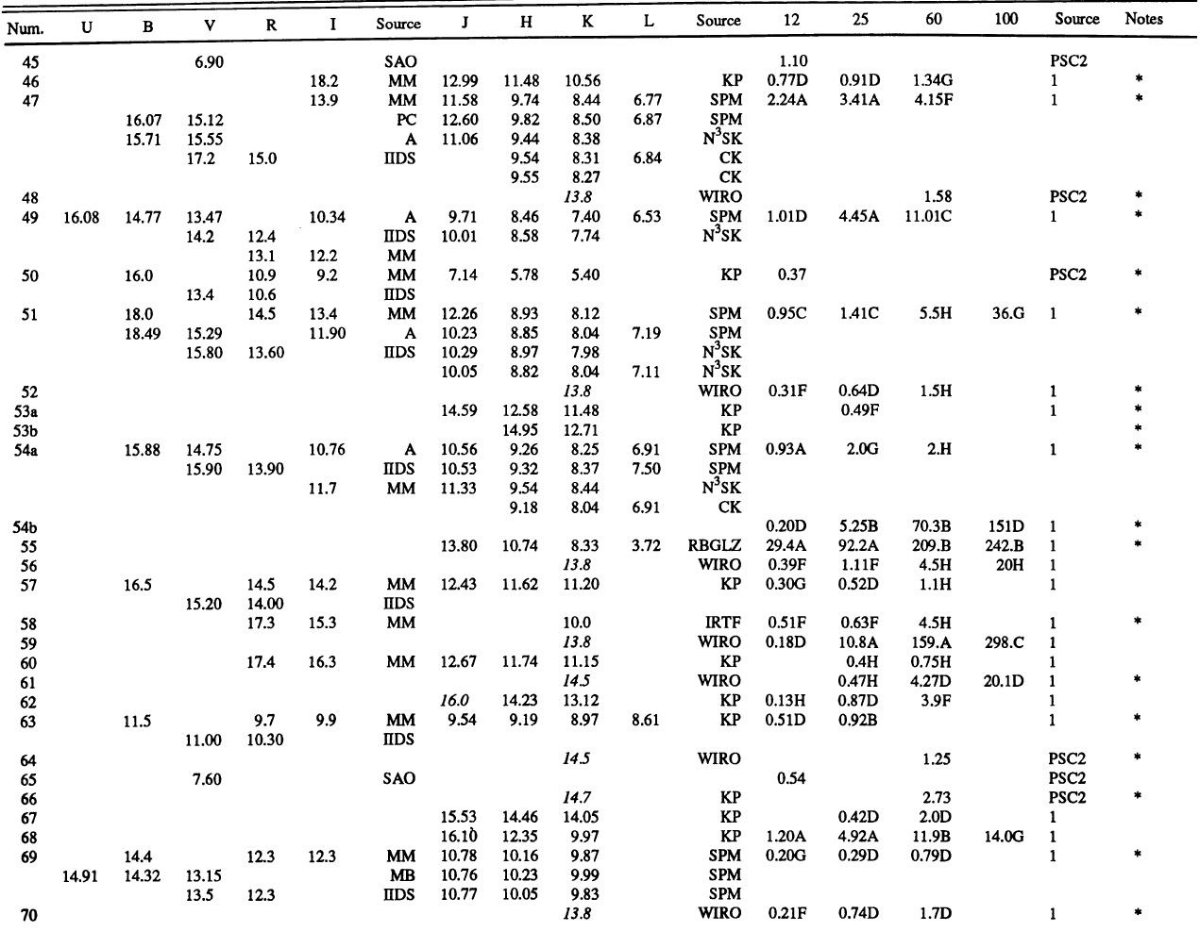

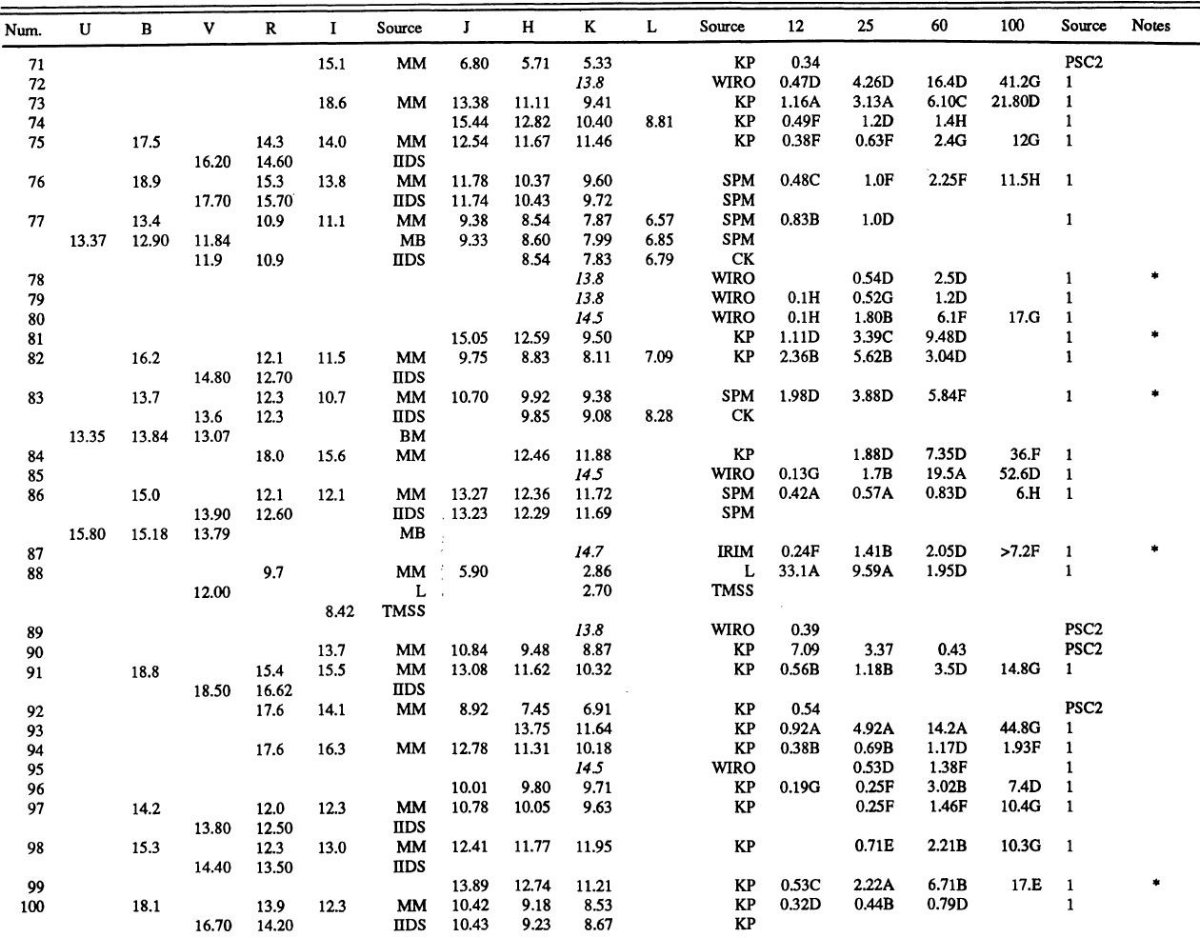

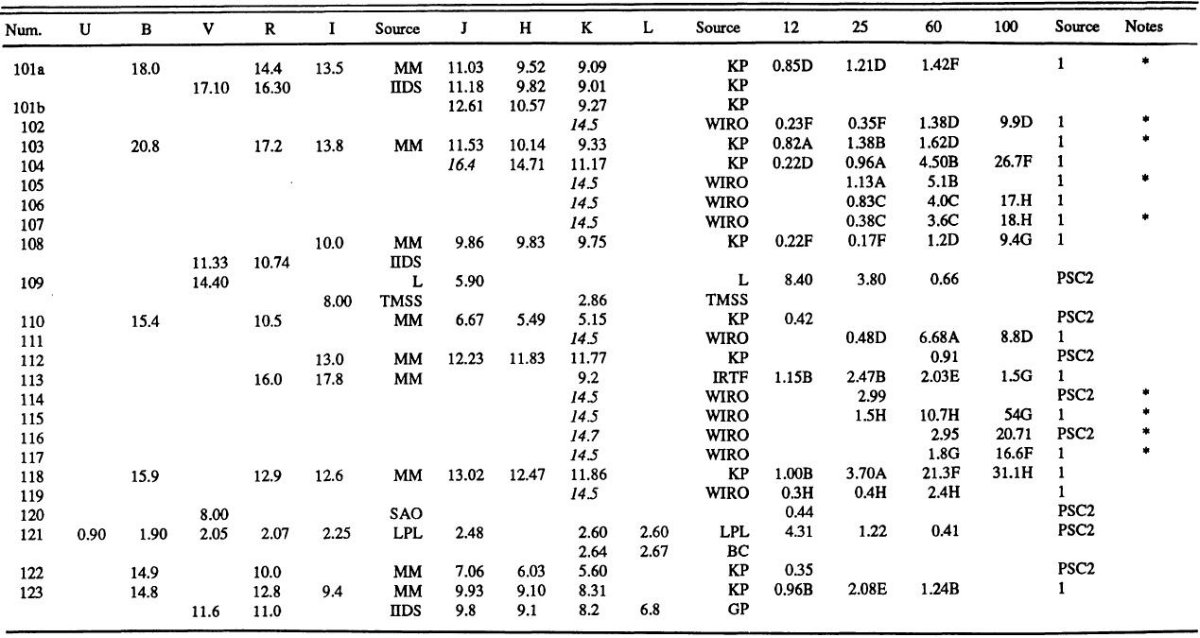

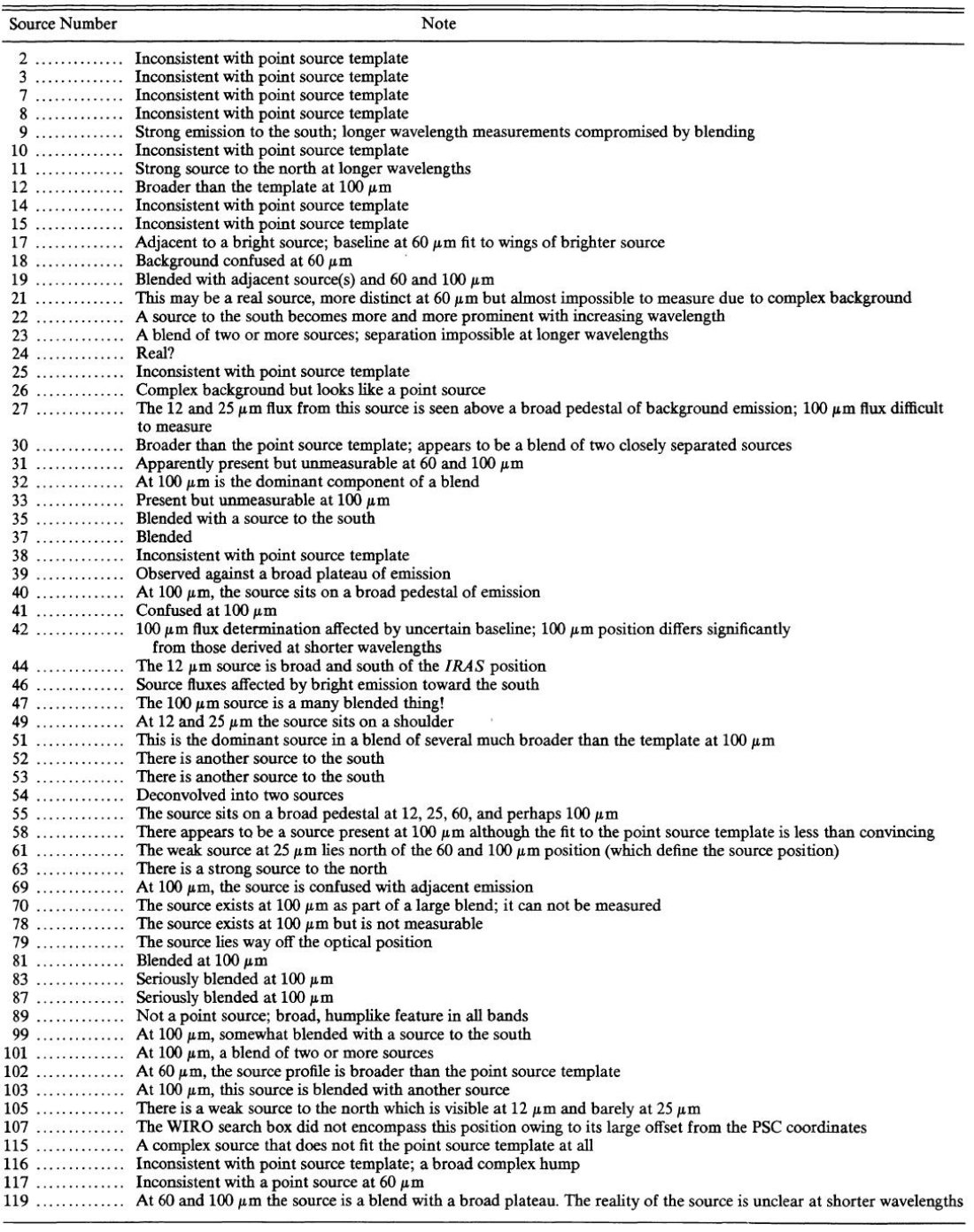

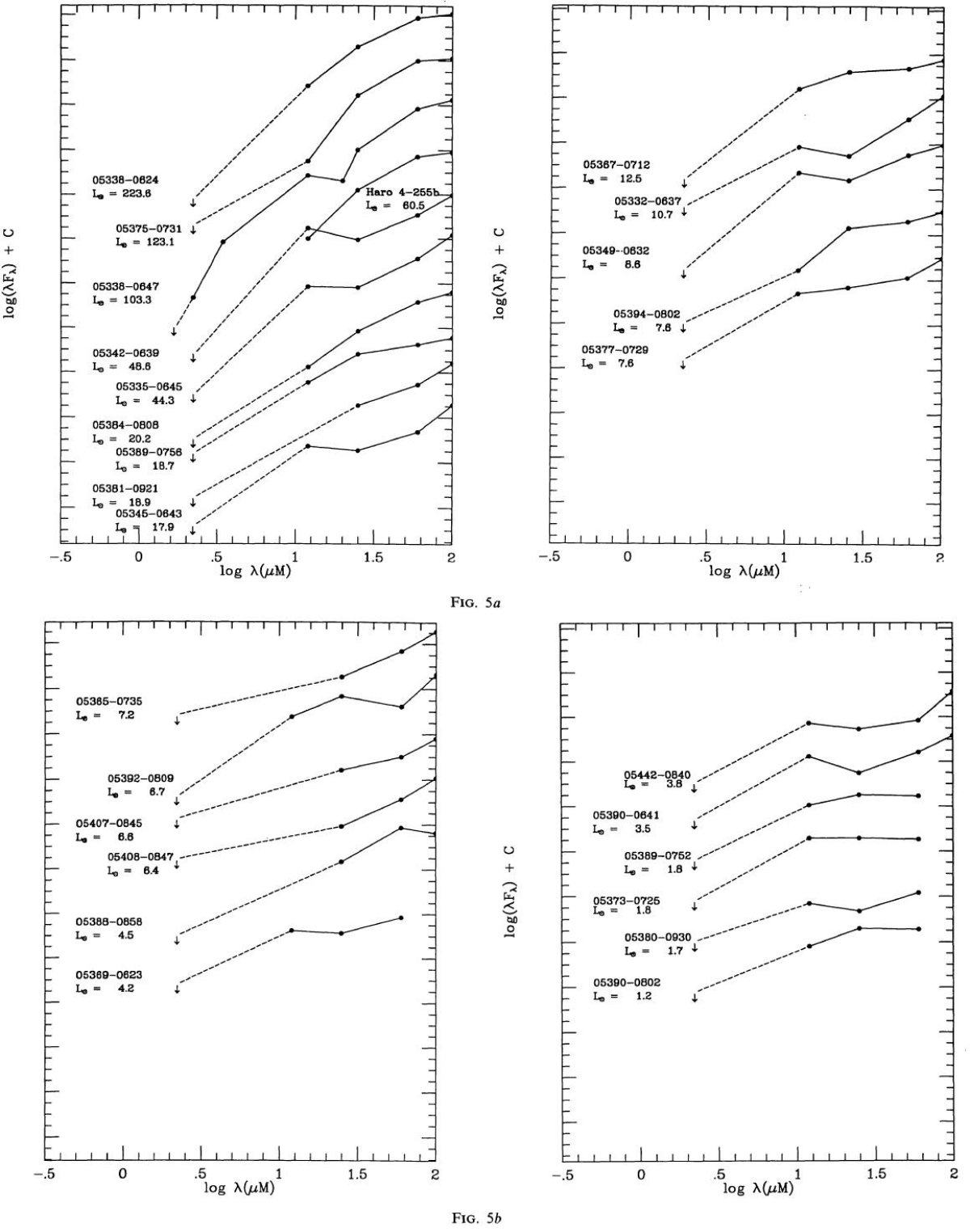

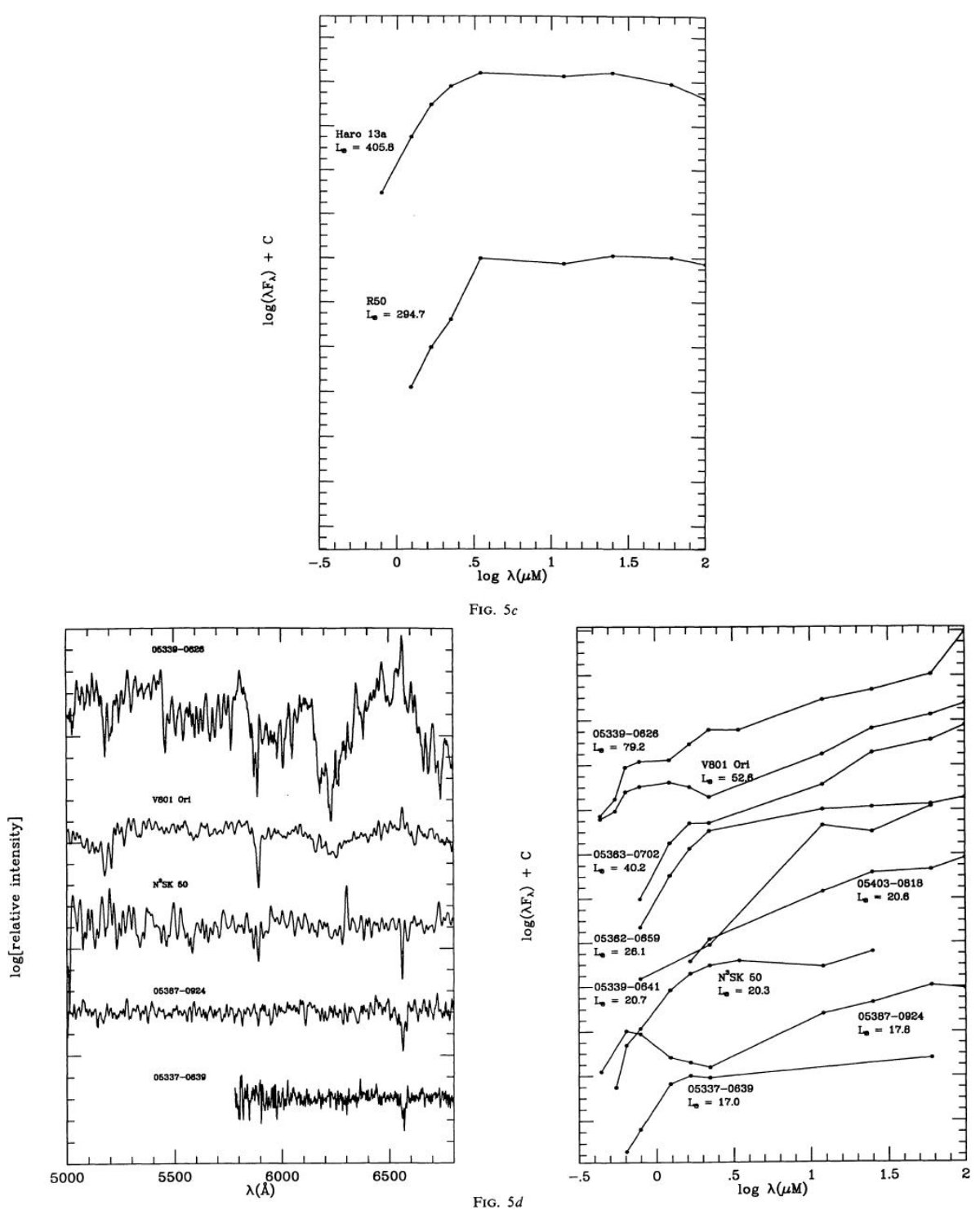

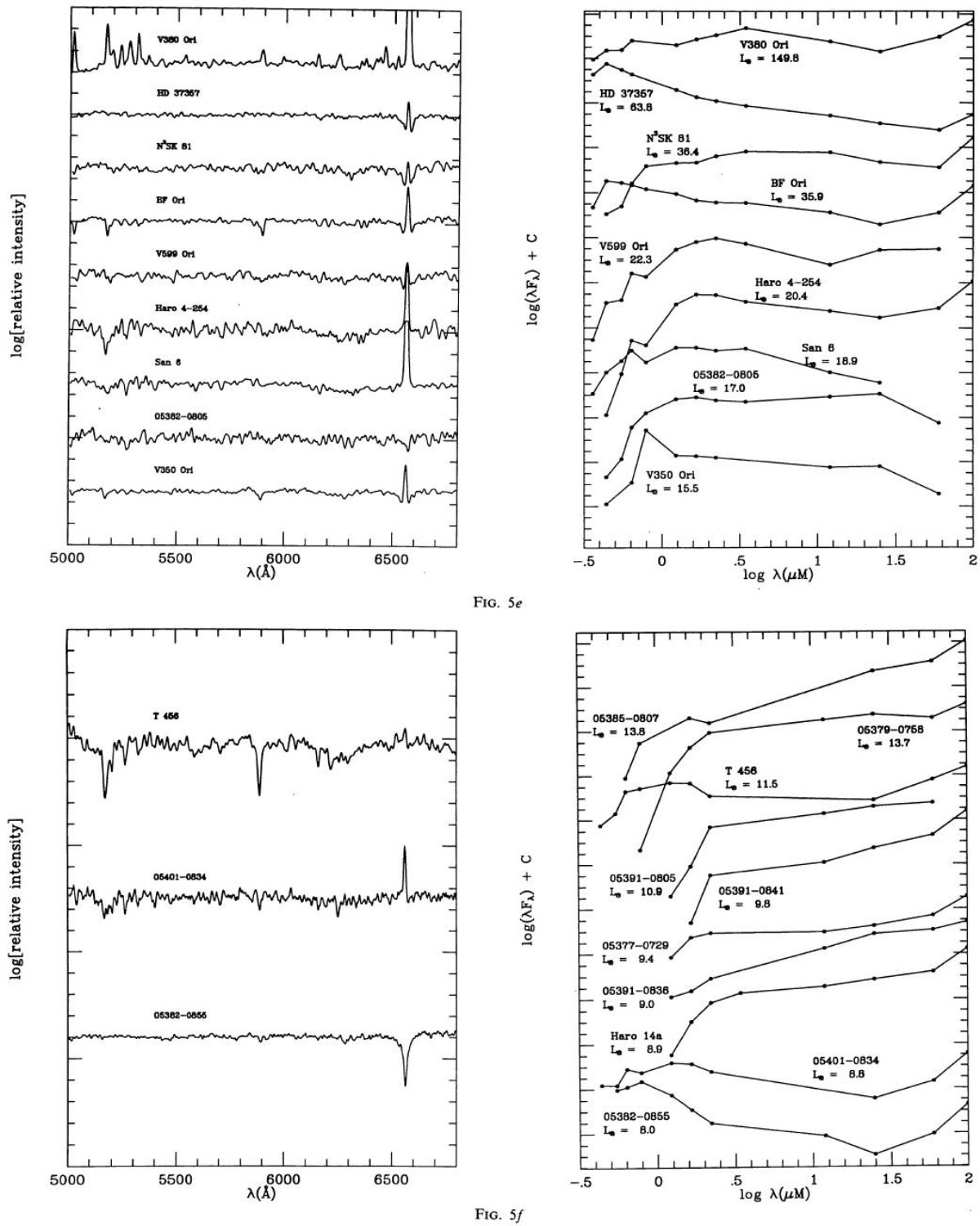

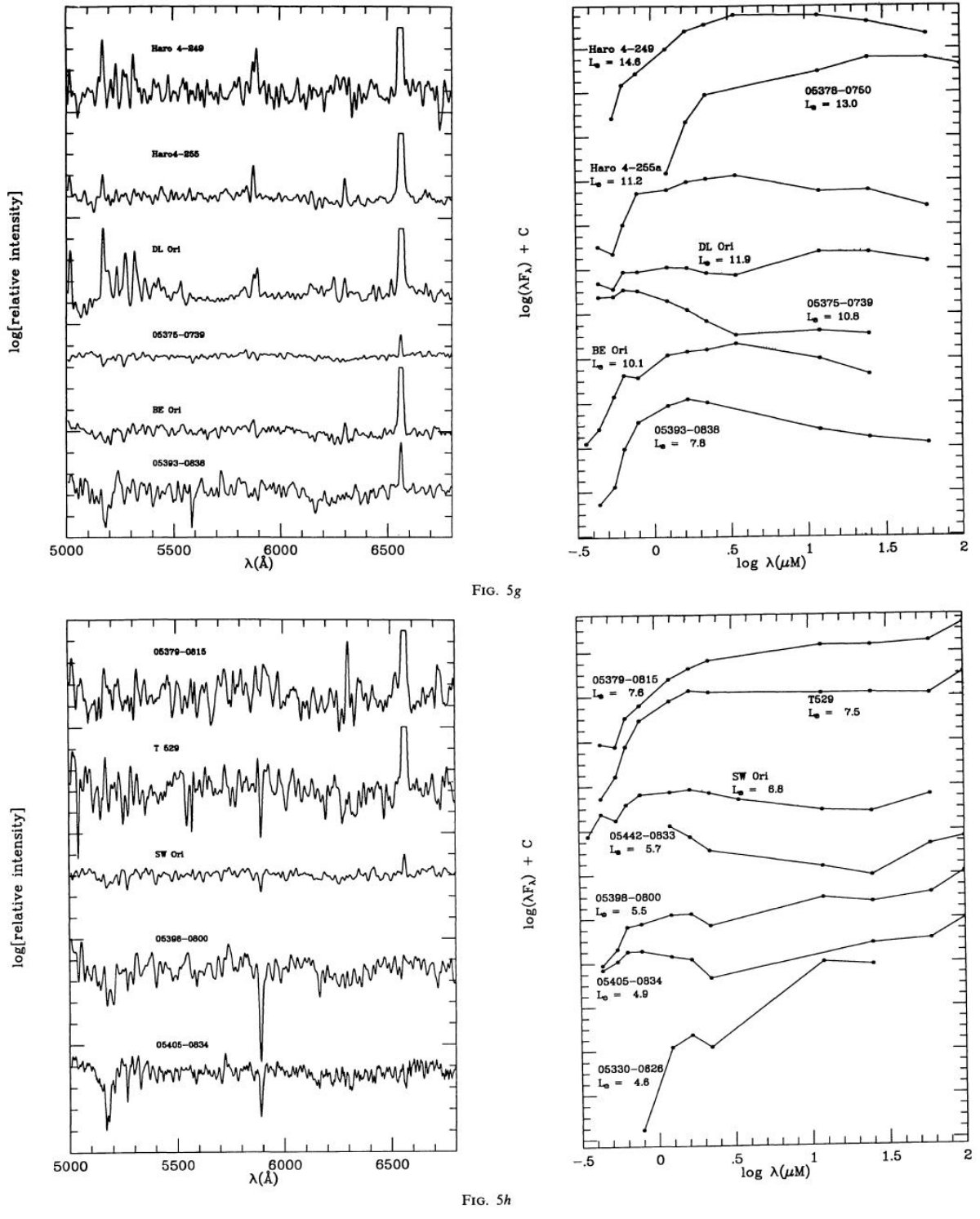

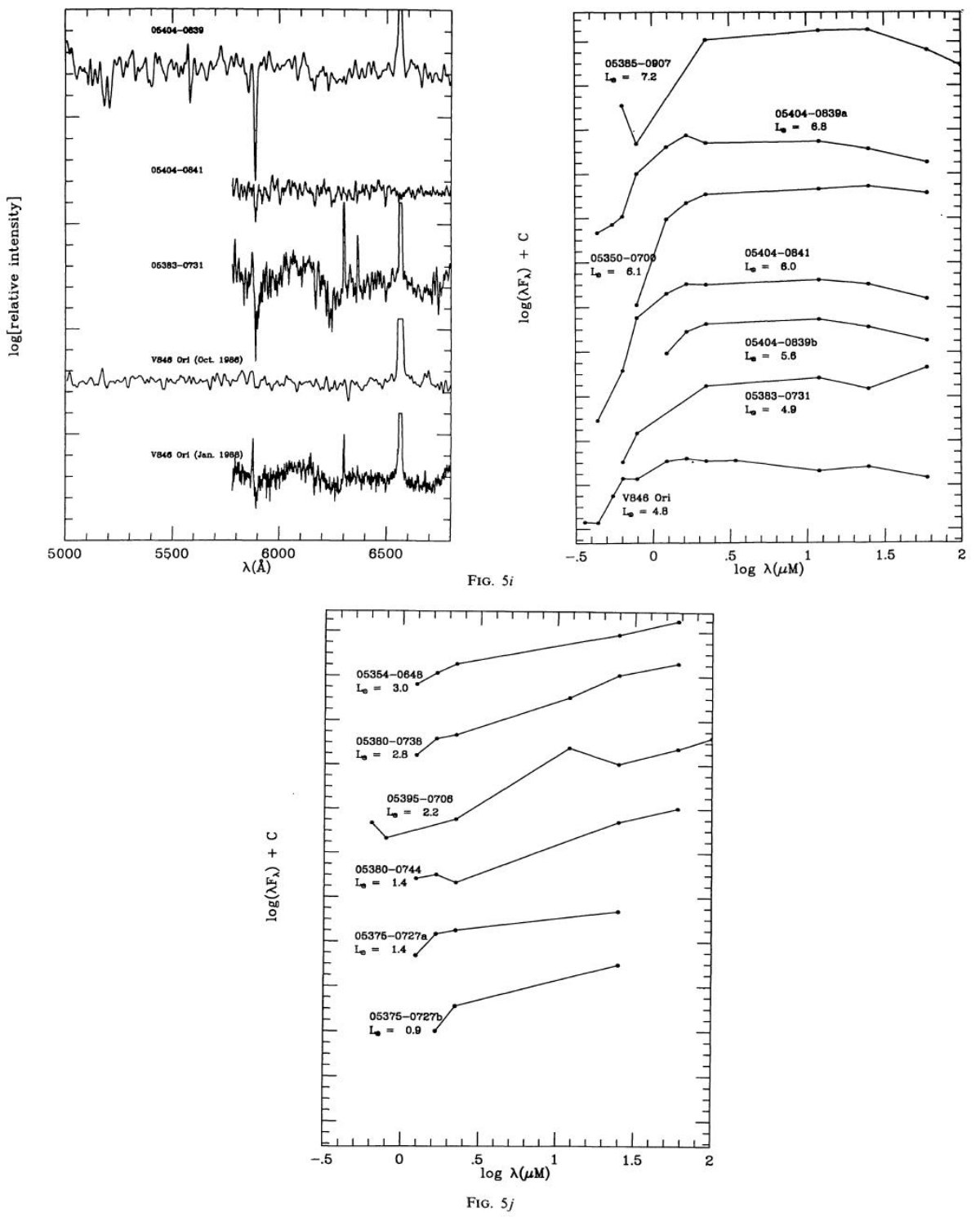

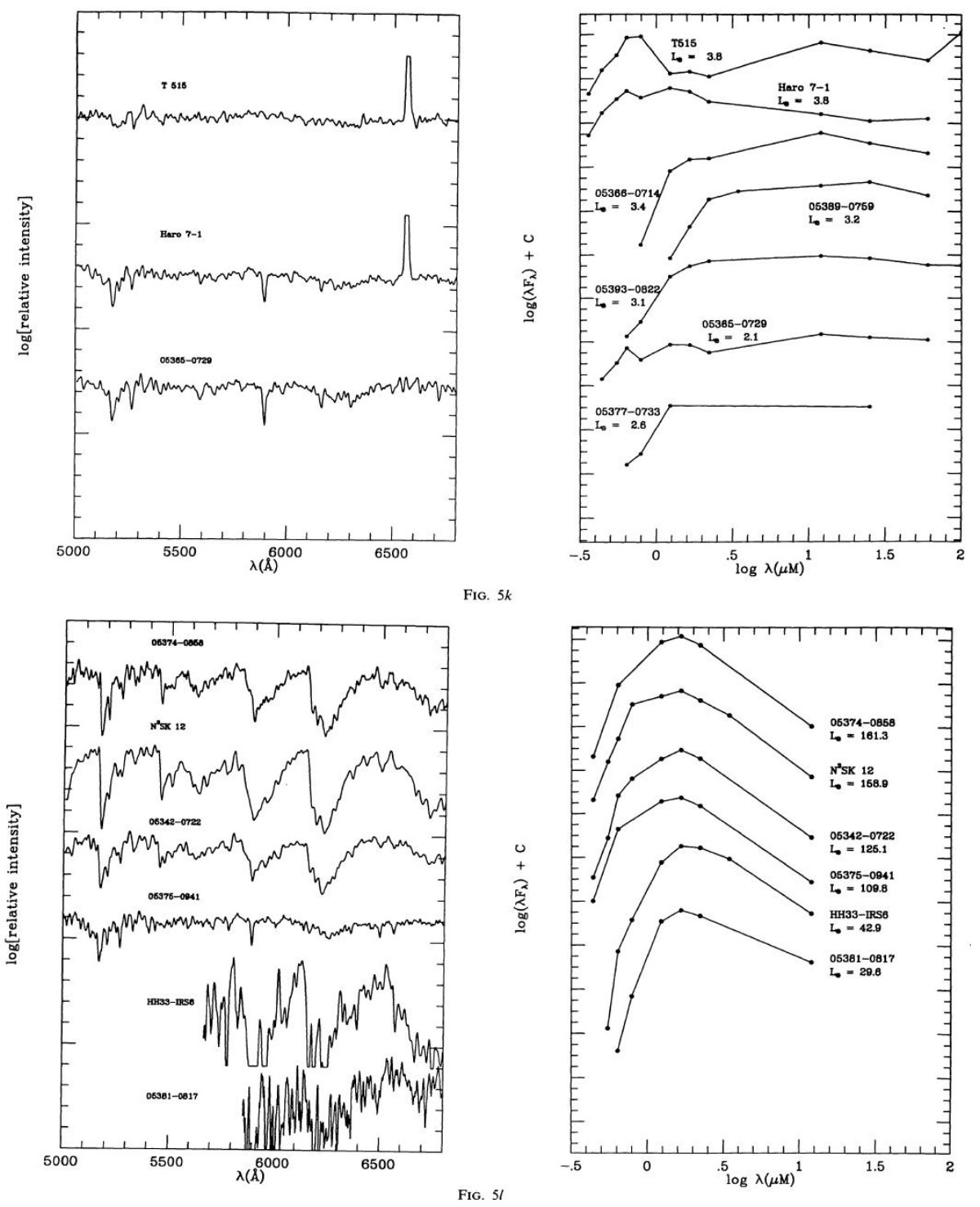

他波長での測光Lynds 1641 (d ≈ 480pc) 範囲内の 63 IRAS 点源カタログ天体 123 個を同定した。パロマーシュミット乾板 B, R, I 乾板上で探した 結果、63 候補天体が見つかった。IRAS 点源の位置を近赤外測光した結果、 40 個に赤外天体が見つかった。内 16 個は可視では見えない。30 天体は IRAS バンドでのみ観測可能であった。個々の天体の SED を作った。

クラス分類

SED の傾きから次の3クラス分類を行った:

クラス I : 平坦又は右上がり。

クラス II: クラス I, III の中間勾配

クラス III:黒体輻射と似る。

L 1641 の性質

L 1641 には近くの Taurus-Auriga 星形成複合よりもずっと多くのクラス I 天体が含まれる。L 1641 天体を特徴付ける赤外スペクトルの急な傾きは それらが高い光学的深さの「コア」に存在した結果と考えられる。 L 1641 のコアは Taurus-Auriga コアよりも深いのである。最新の理論によれば 重力が磁場を上まわり、星形成崩落が開始した箇所ではそのような大きな 光学的深さが達成され、磁場が重力を上まわる所では低い光学的深さの コアが形成される。これらの予想は L 1641 と Taurus-Auriga の磁場配列 と分子雲の形態、光学的深さの比較から生み出されたようである。

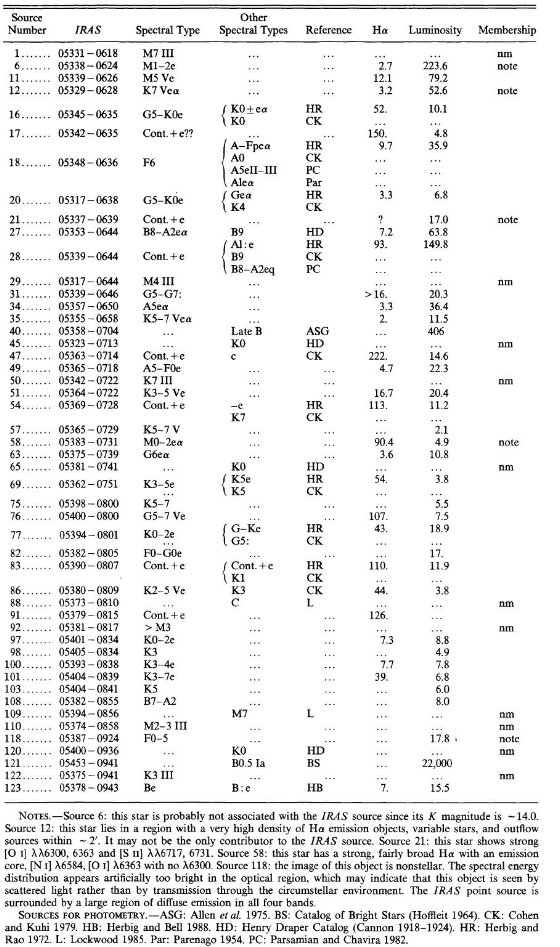

HR 図

光学的に同定された IRAS 天体を HR 図に並べると、

(i) L 1641 内の星はほとんど 3 Myr より若いか、

(ii) より古い星に IRAS で検出されるような赤外超過がない

である。

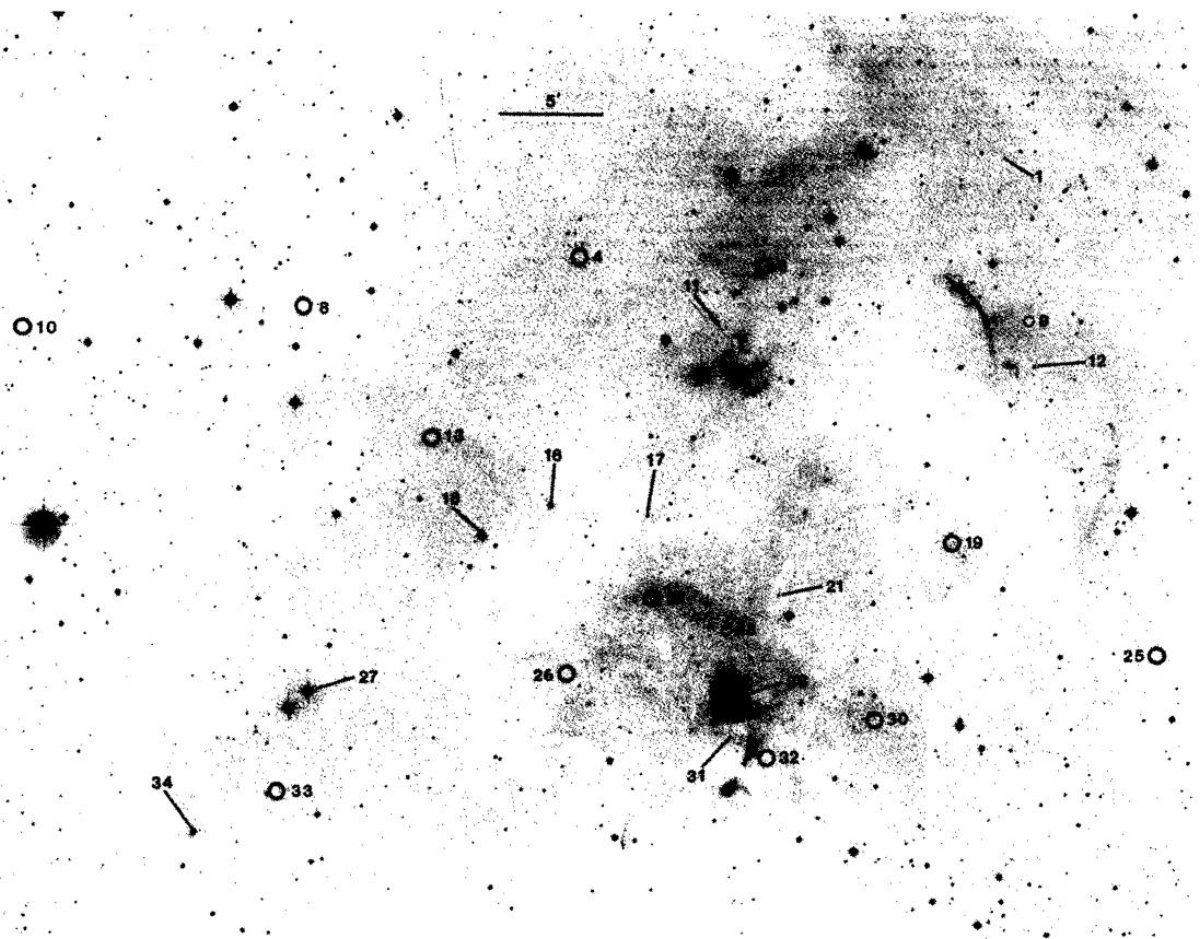

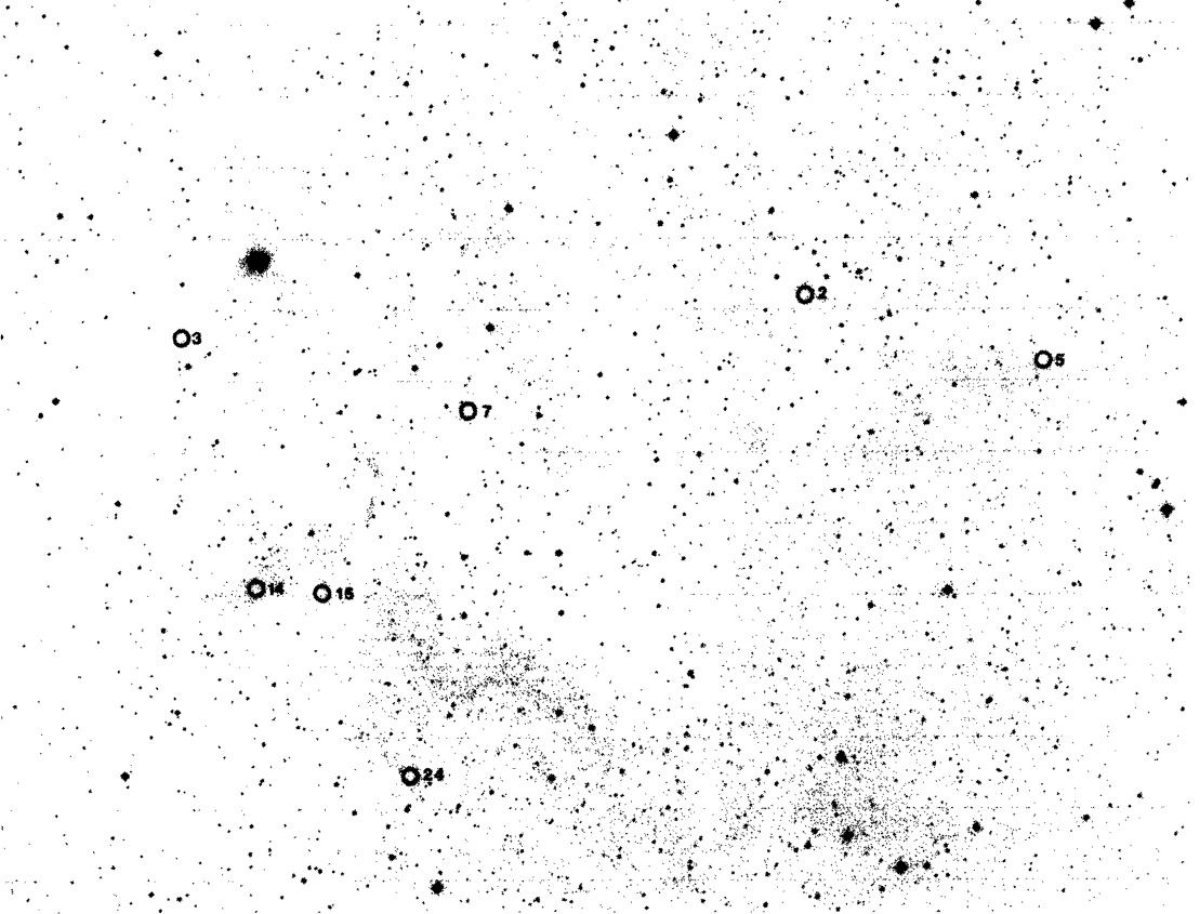

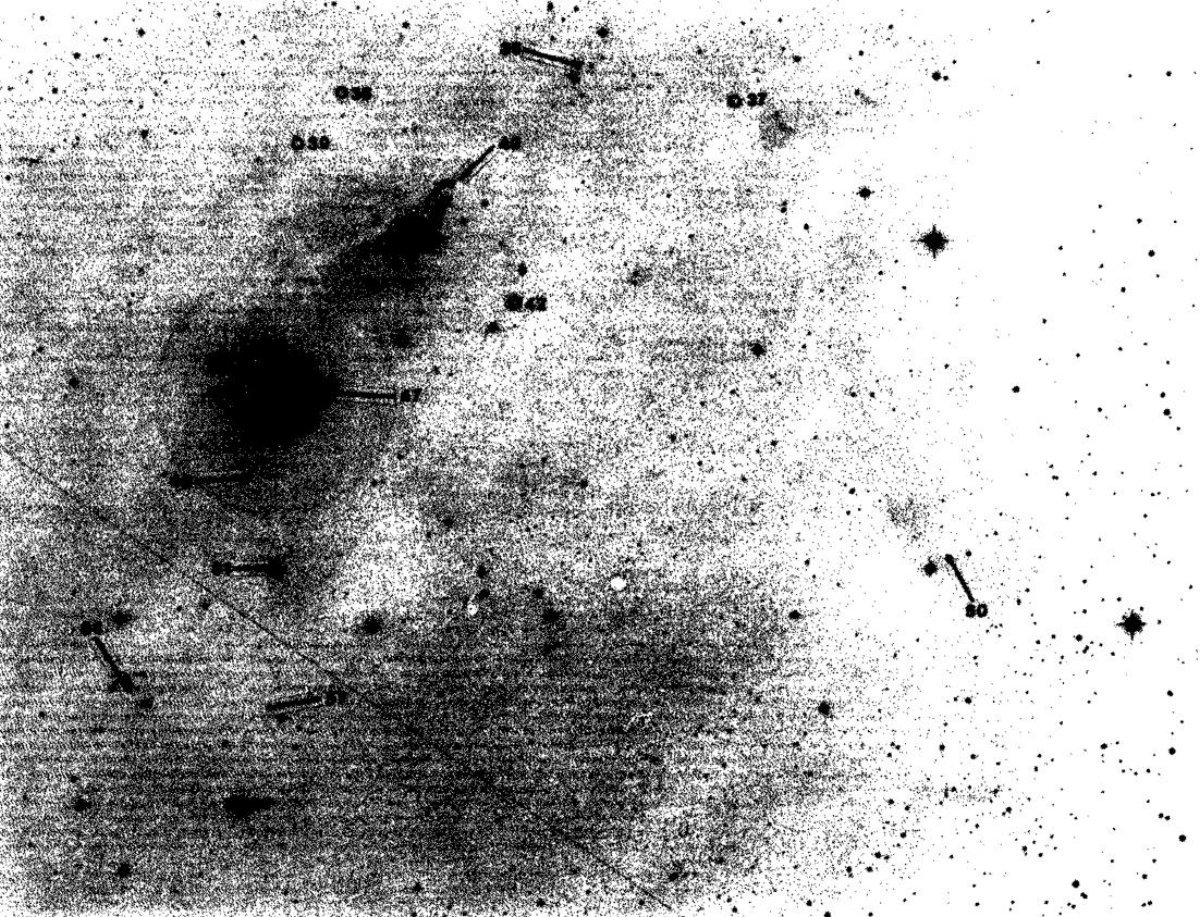

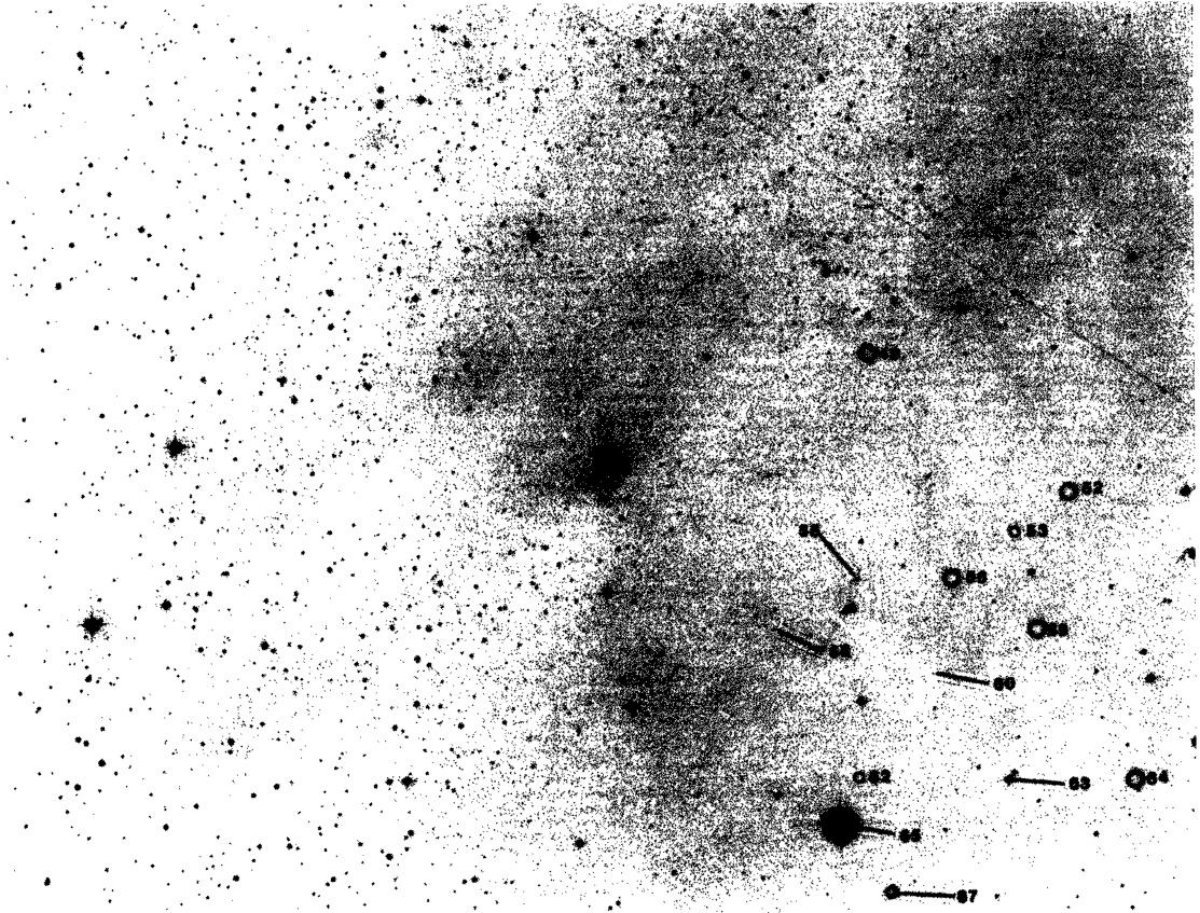

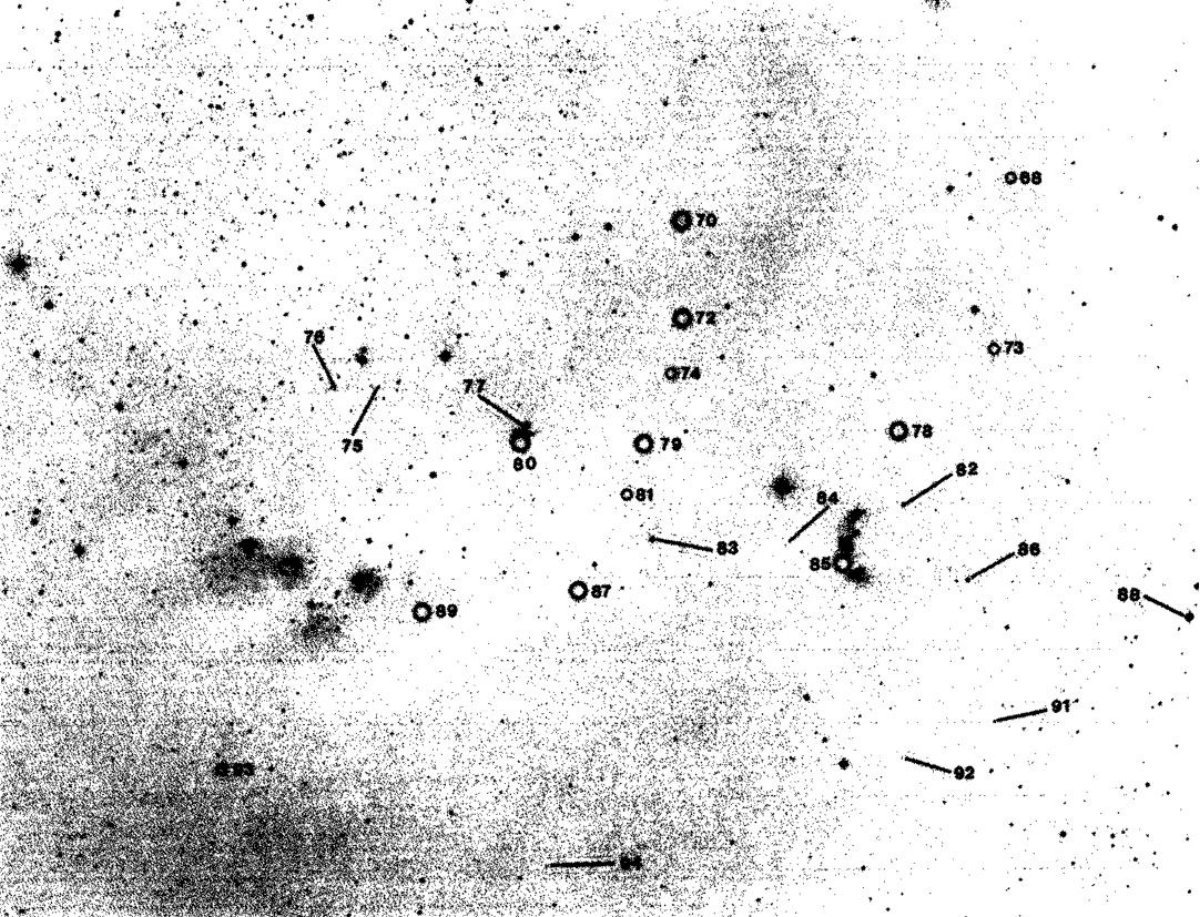

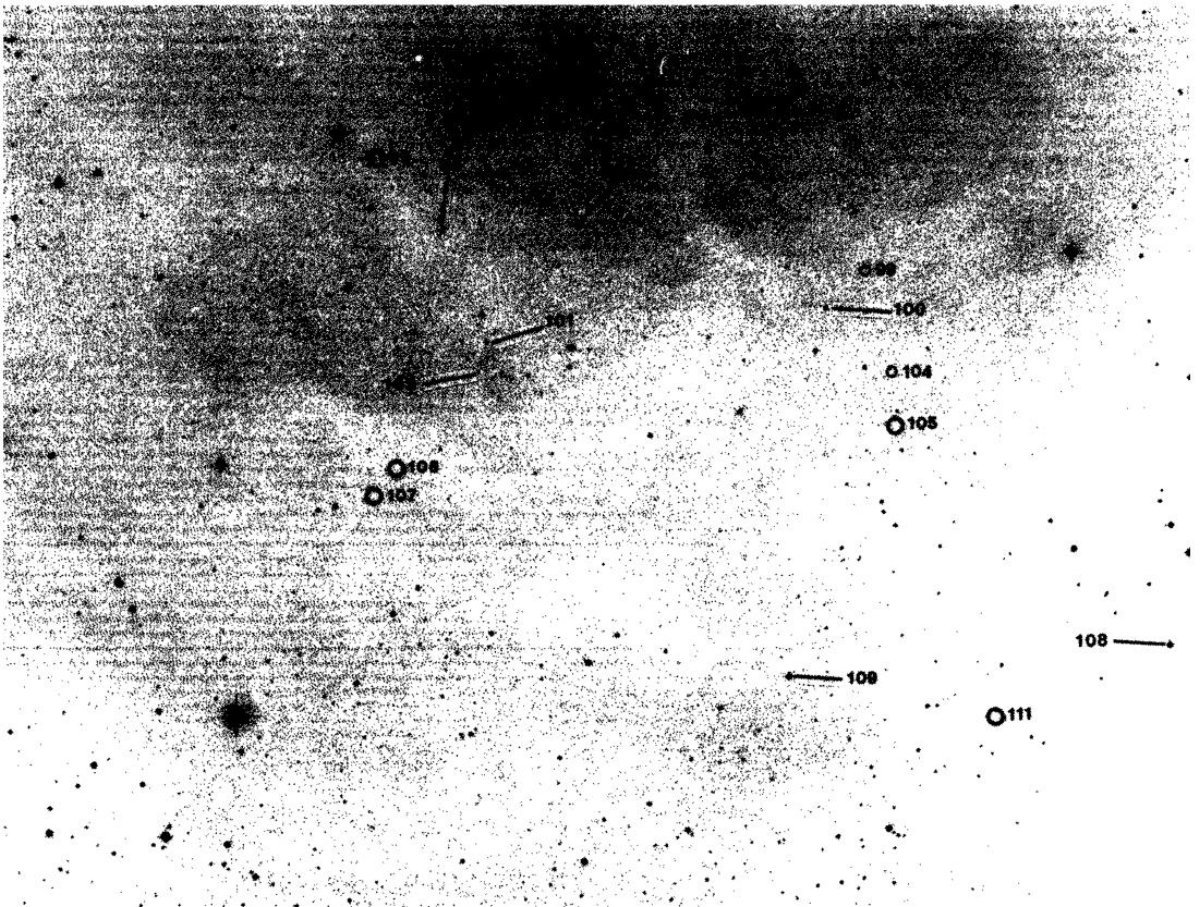

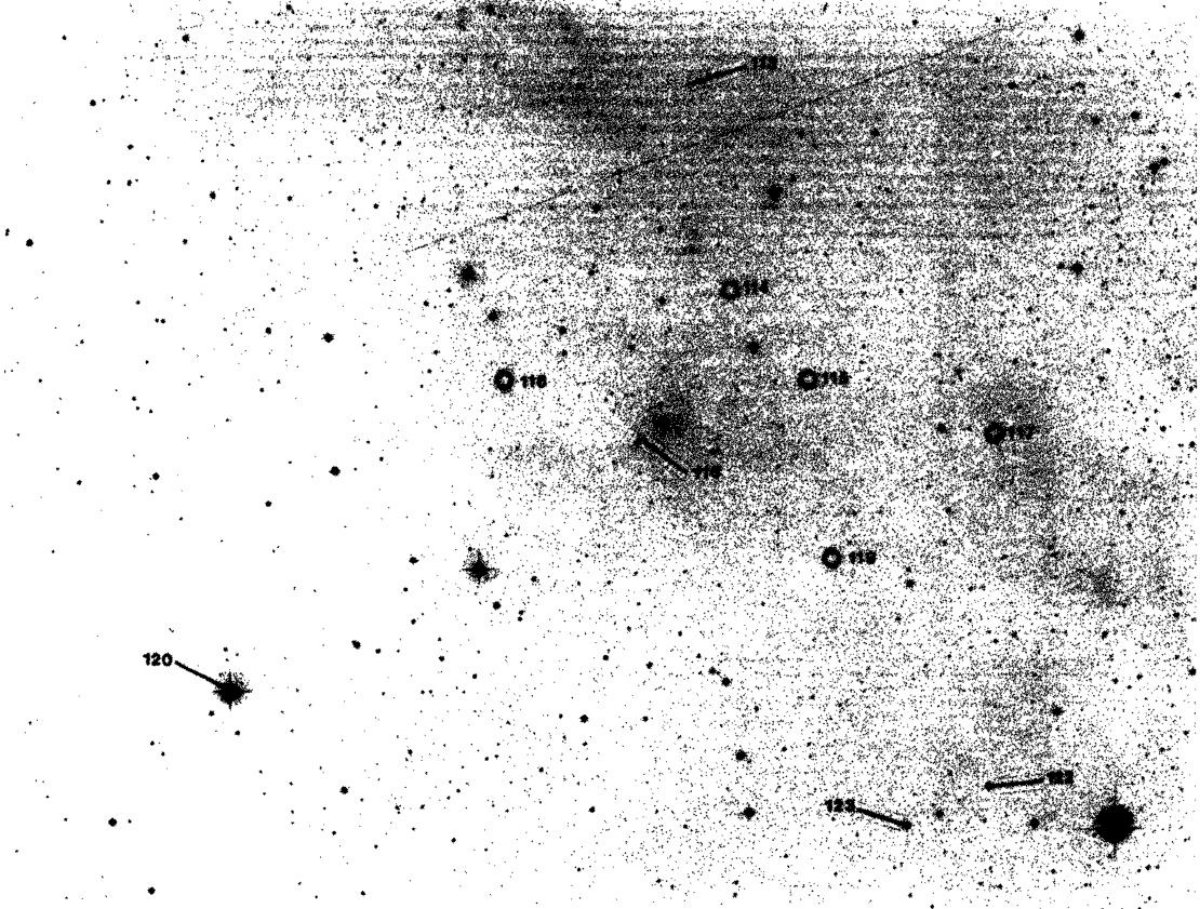

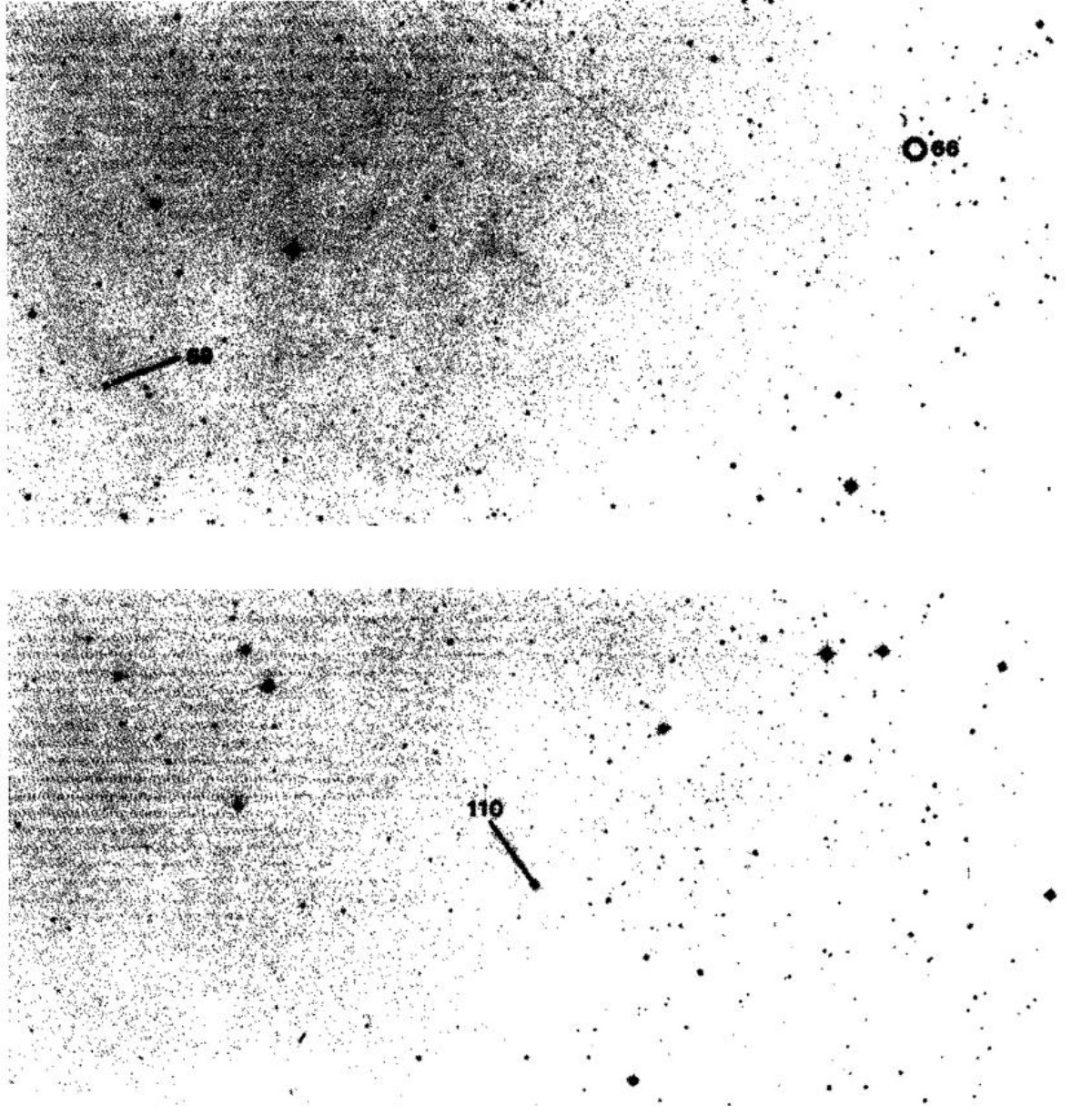

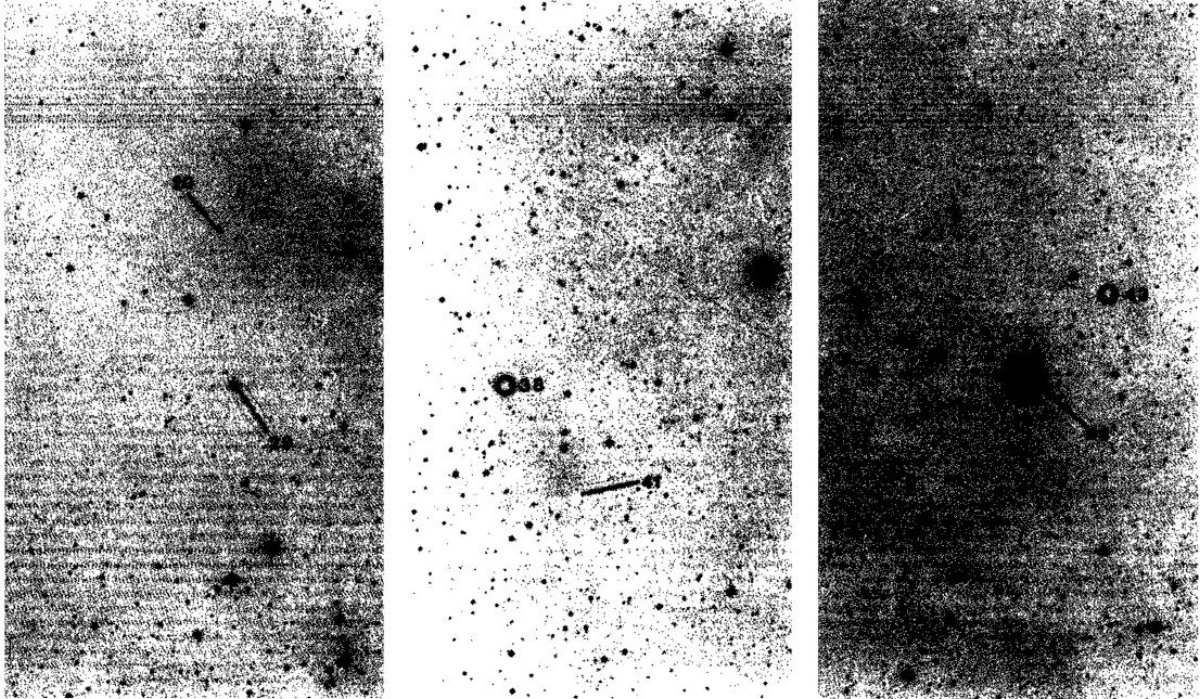

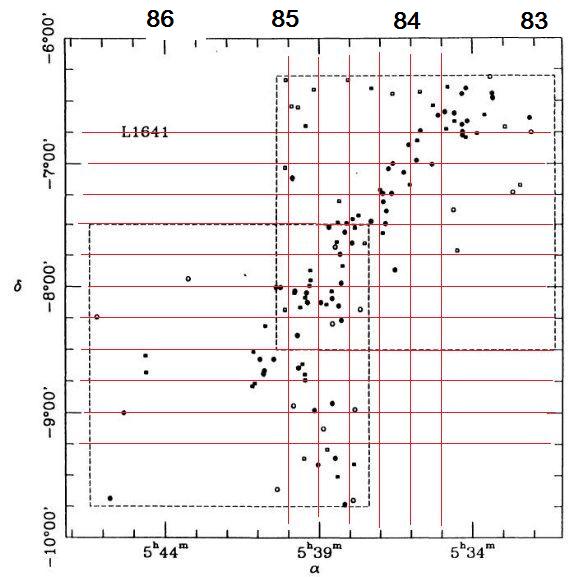

図1a.破線=二つの箱領域。白丸=IRAS PSF より広い天体。白四角=非メンバー。 黒丸=可視同定あり。黒四角=赤外でのみ検知。

1.イントロ

L 1641 とはL 1641 はオリオン星雲から 3° に渡り南東方向に伸びている。 距離は 470 pc, 投影大きさは 10 × 40 pc, 質量は 2 × 104 Mo である。磁力線がその軸を貫いている。磁場は L 1641 崩落の初期に大きな役割を果たしたらしい。

L 1641 の星形成活動

5つの分子流出(Fukui 1986)や 6 HH 天体の存在は最近の大規模星形成を示唆する。 北半領域での 139 Hα 天体の検出も星形成活動の証拠である。

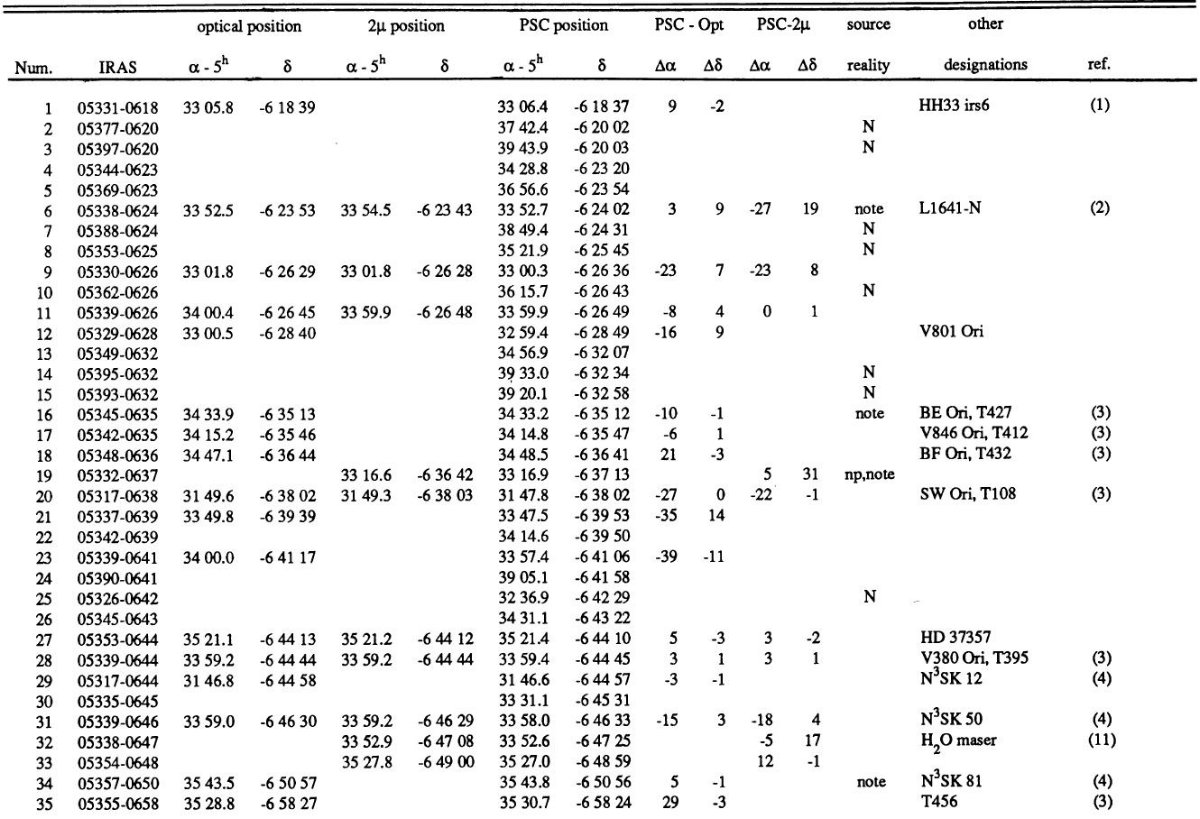

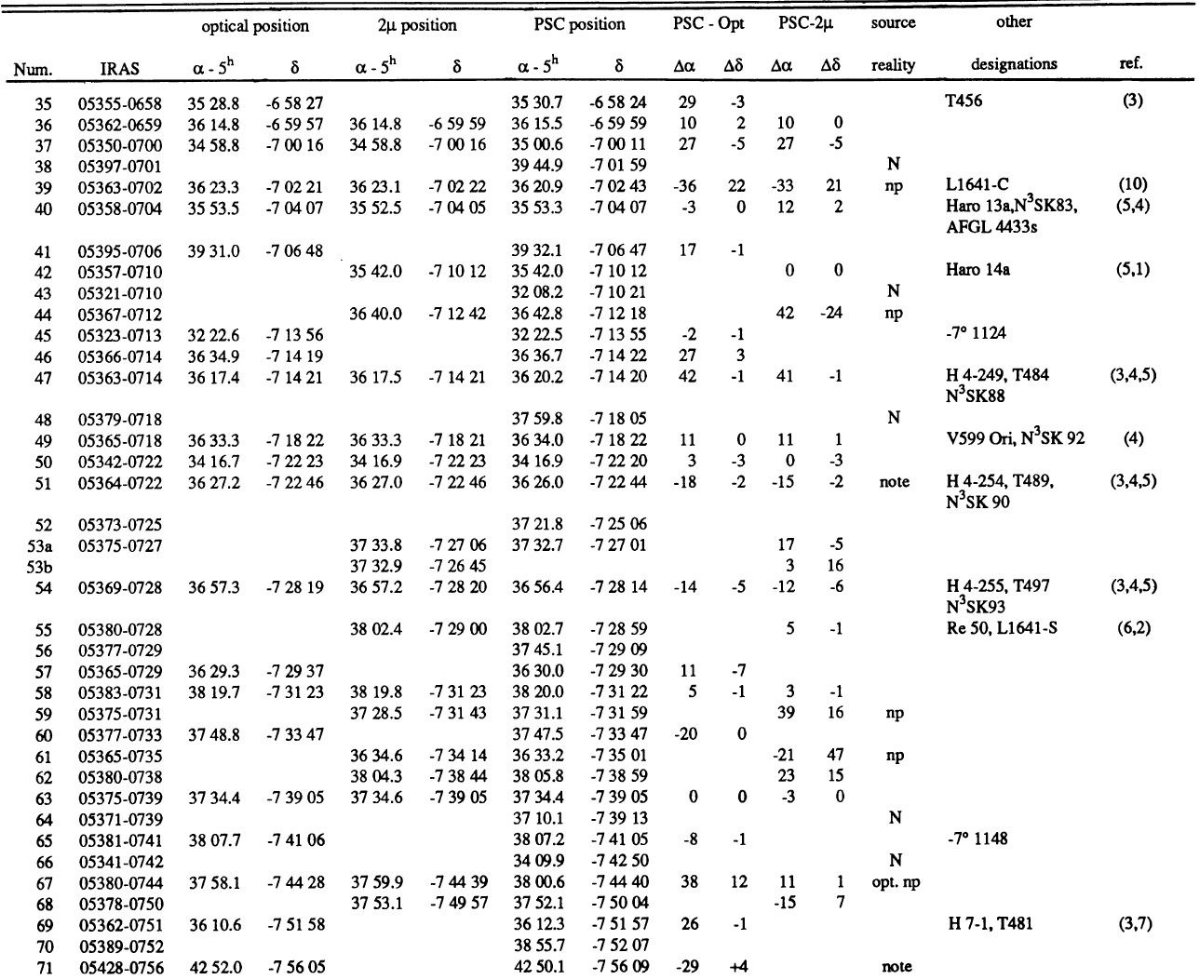

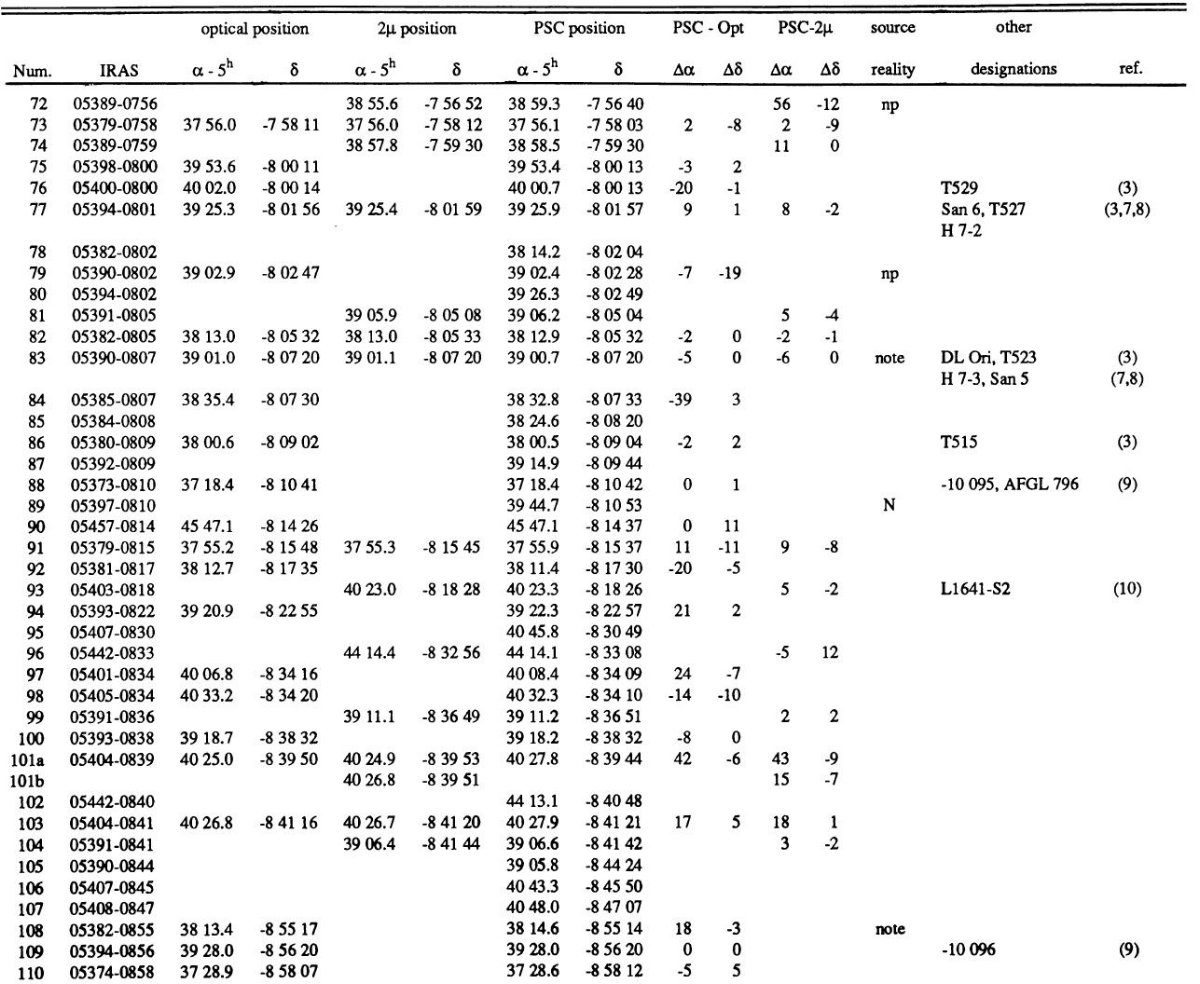

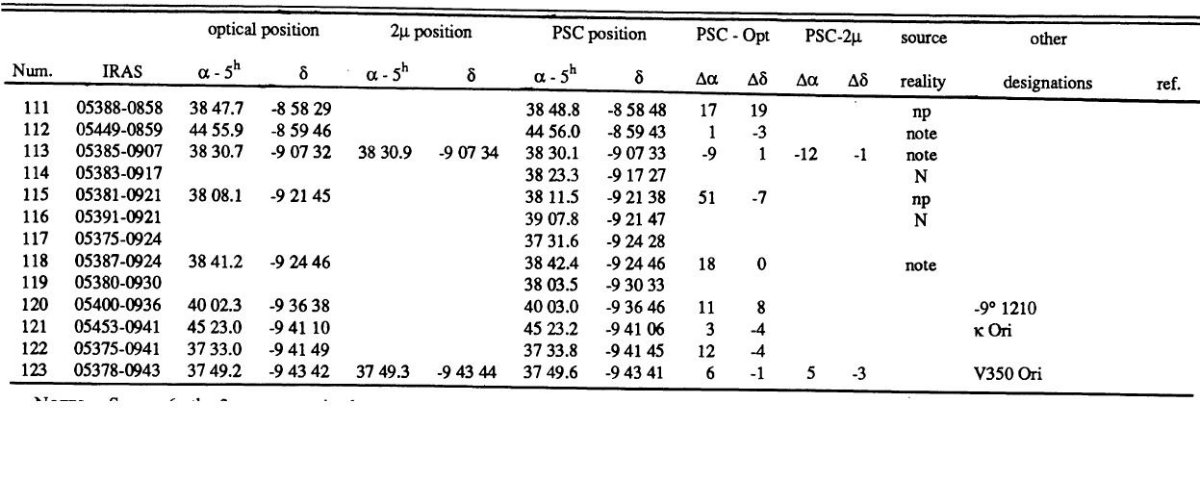

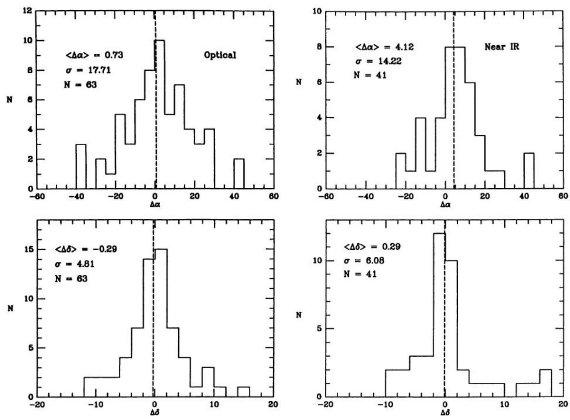

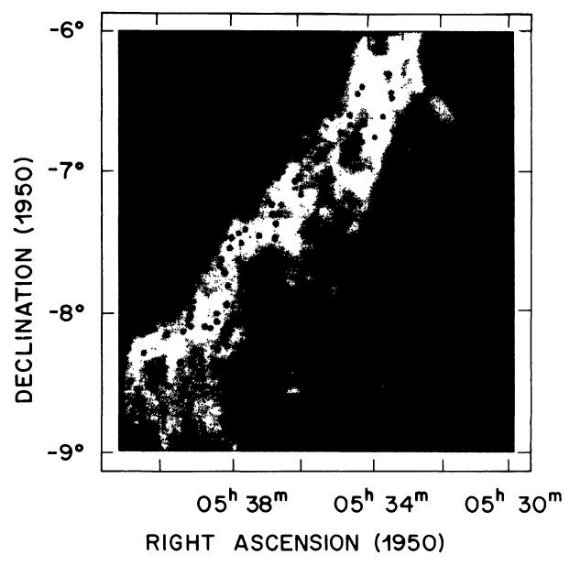

IRAS 点源

図1は二つの重なった四角い領域を示している。一つは RA = 5h31m - 5h40m, Dec = -6°18' から -8°33'、 もう一つは RA = 5h37m - 5h46m, Dec = -7°30' から -9°45'である。この中には IRAS 天体が 123 個 含まれている。それらの大部分は方位角 140° の細長い四角に沿って 分布している。これは L 1641 の伸びる方向でもある。この領域は 13CO マップの稜線に沿っている。

IRAS 点源の性質

本論文はシリーズの第1論文で、IRAS 天体の性質に絞る。まず、可視、近赤外 での天体と同定し、SEDを近くの Taurus-Auriga 星形成複合の YSO と 比較する。最後に、光学同定された天体をHR図上にプロットし、 YSO の 質量と年齢分布を調べる。

図1b.13CO マップ上の IRAS 点源。