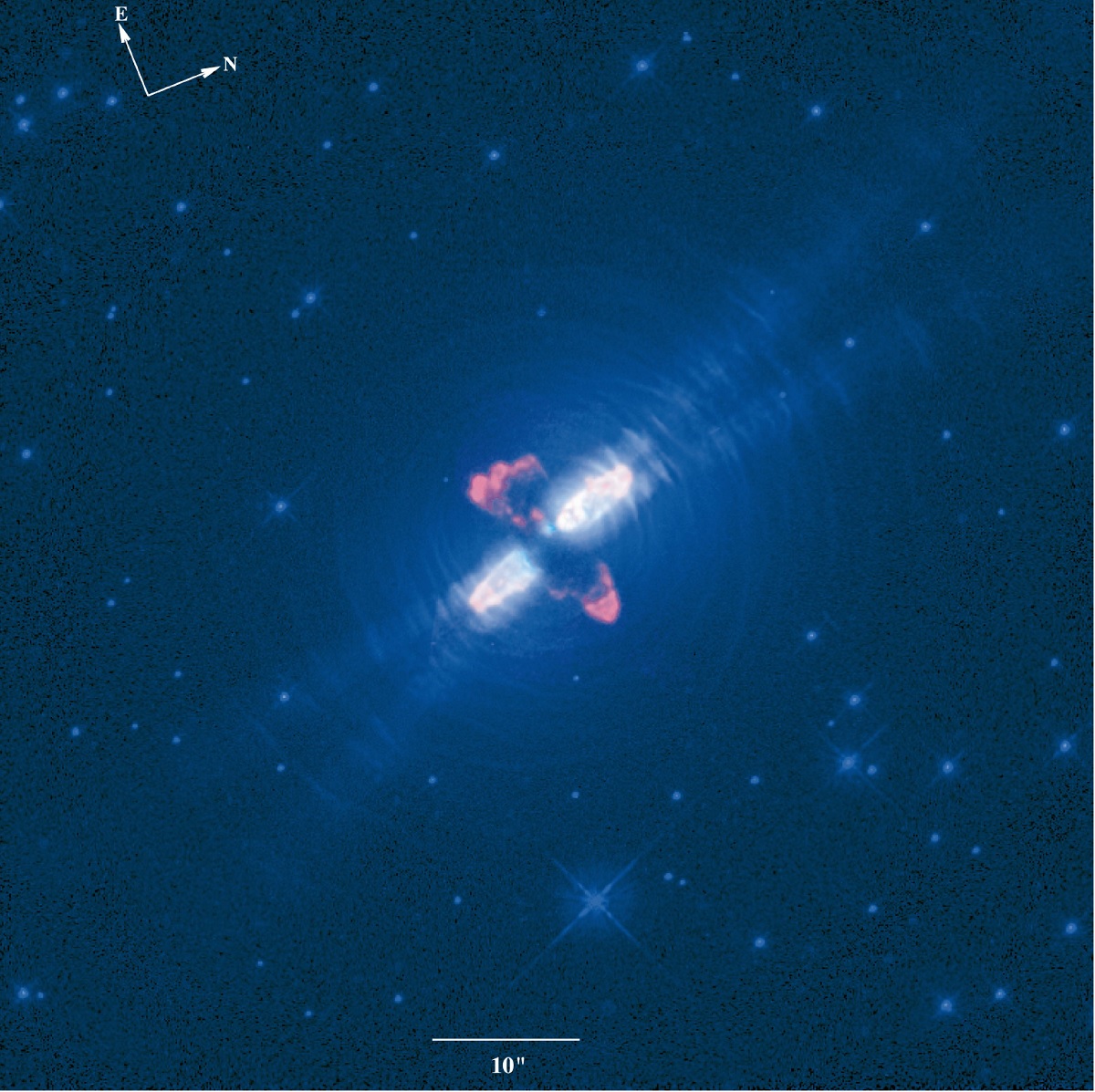

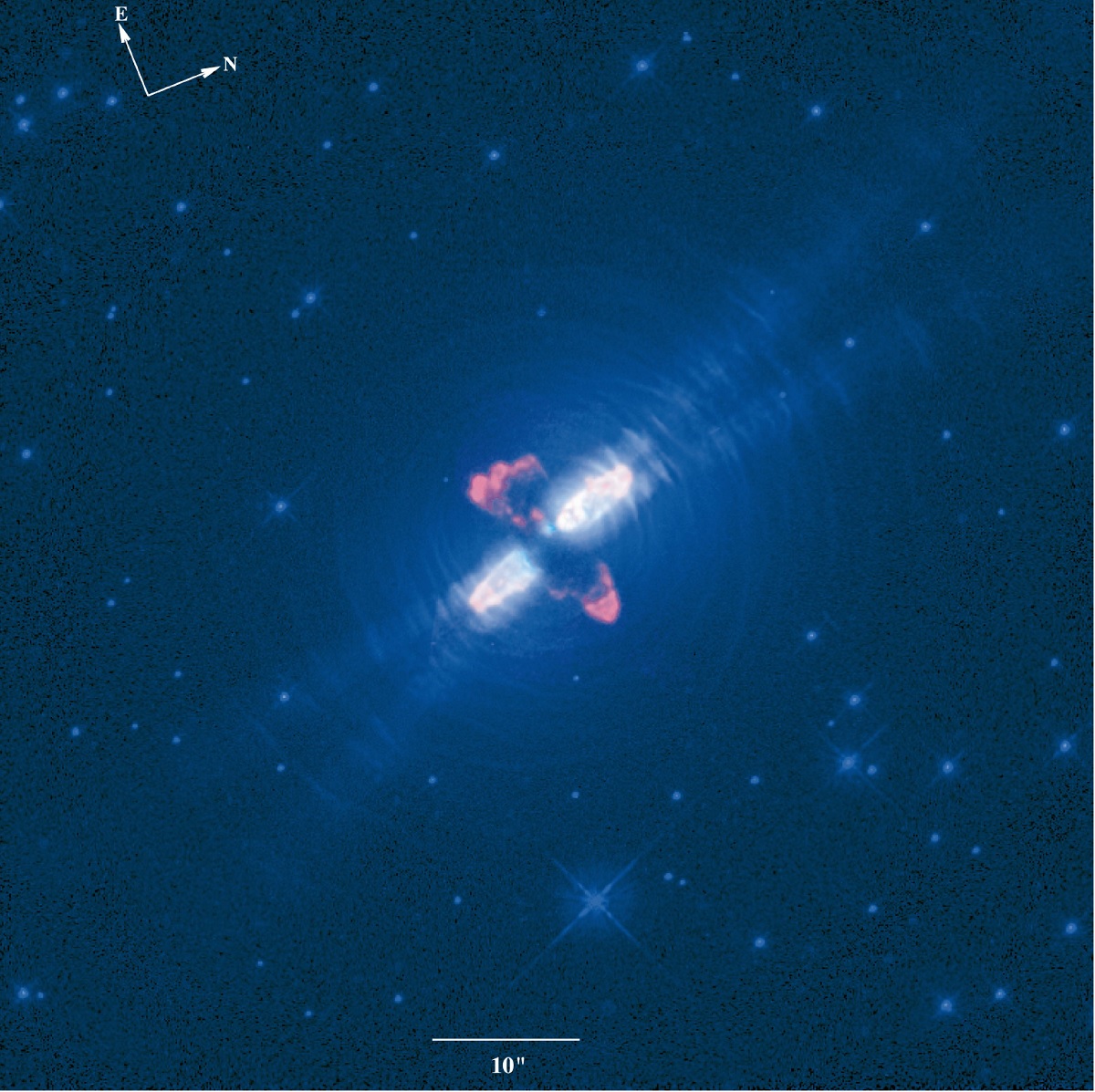

| CRL 2688 の 19".5x19".3 NIR, H2 画像と 2 μm 偏光画像を NICMOS/HST で撮った。地上観測では得られなかった多くの構造が明らかにな った。特に、同心円状のアーク群と二対の「サーチライトビーム」が検出され た。 | 画像には鋭く縁取られた二つの紡錘状の空洞が極軸上に並んで見える。 H2 2.122 μm 輝線画像はそれらの空洞を作り出す高速流とその 外側の低速流との間の鋭い境界面を分解した。ダークレーン内に赤い天体を 見出した。偏光画像はこの天体が星雲を照らす post-AFGB でなく、 伴星であることを示す。 |

|

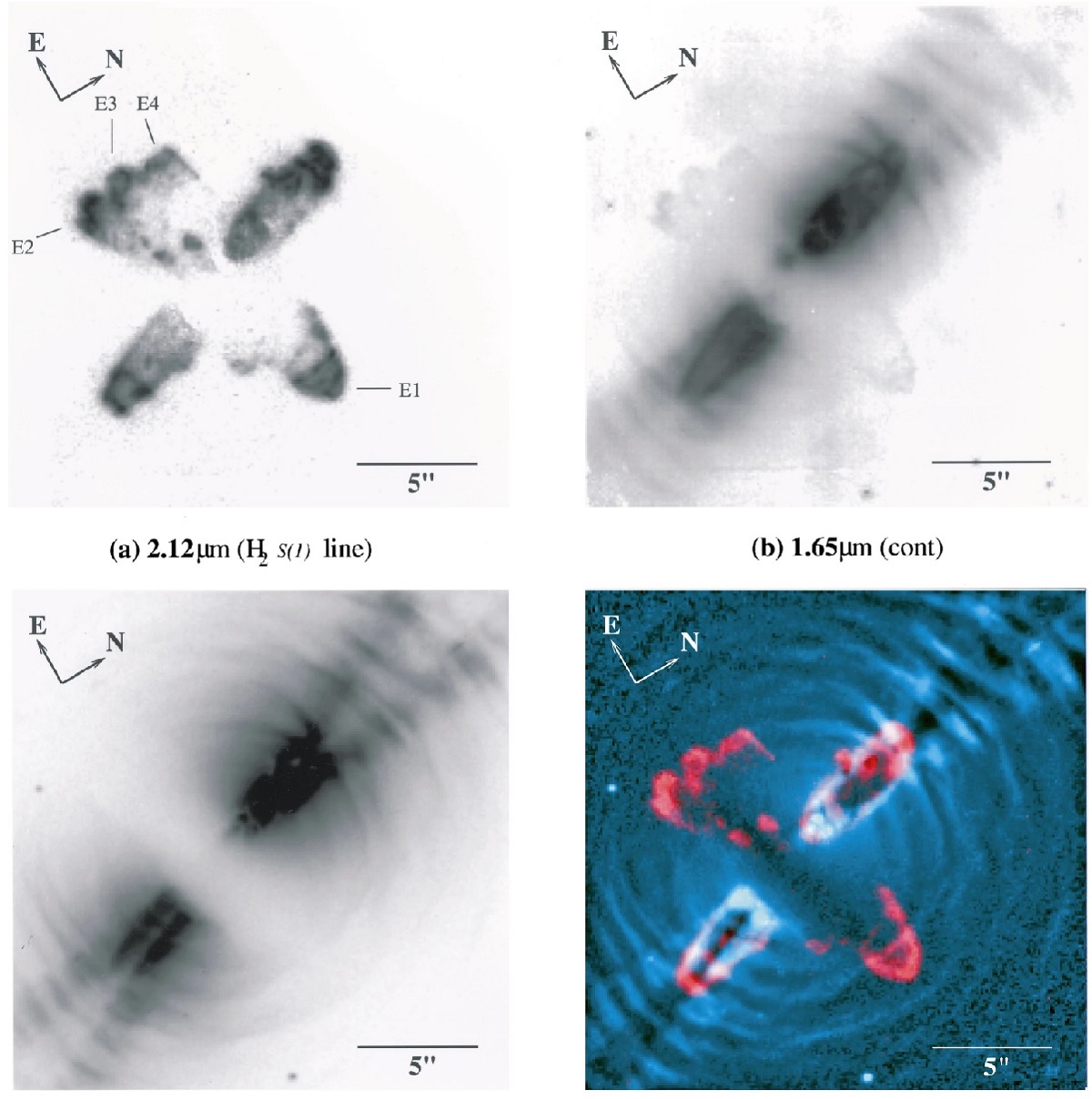

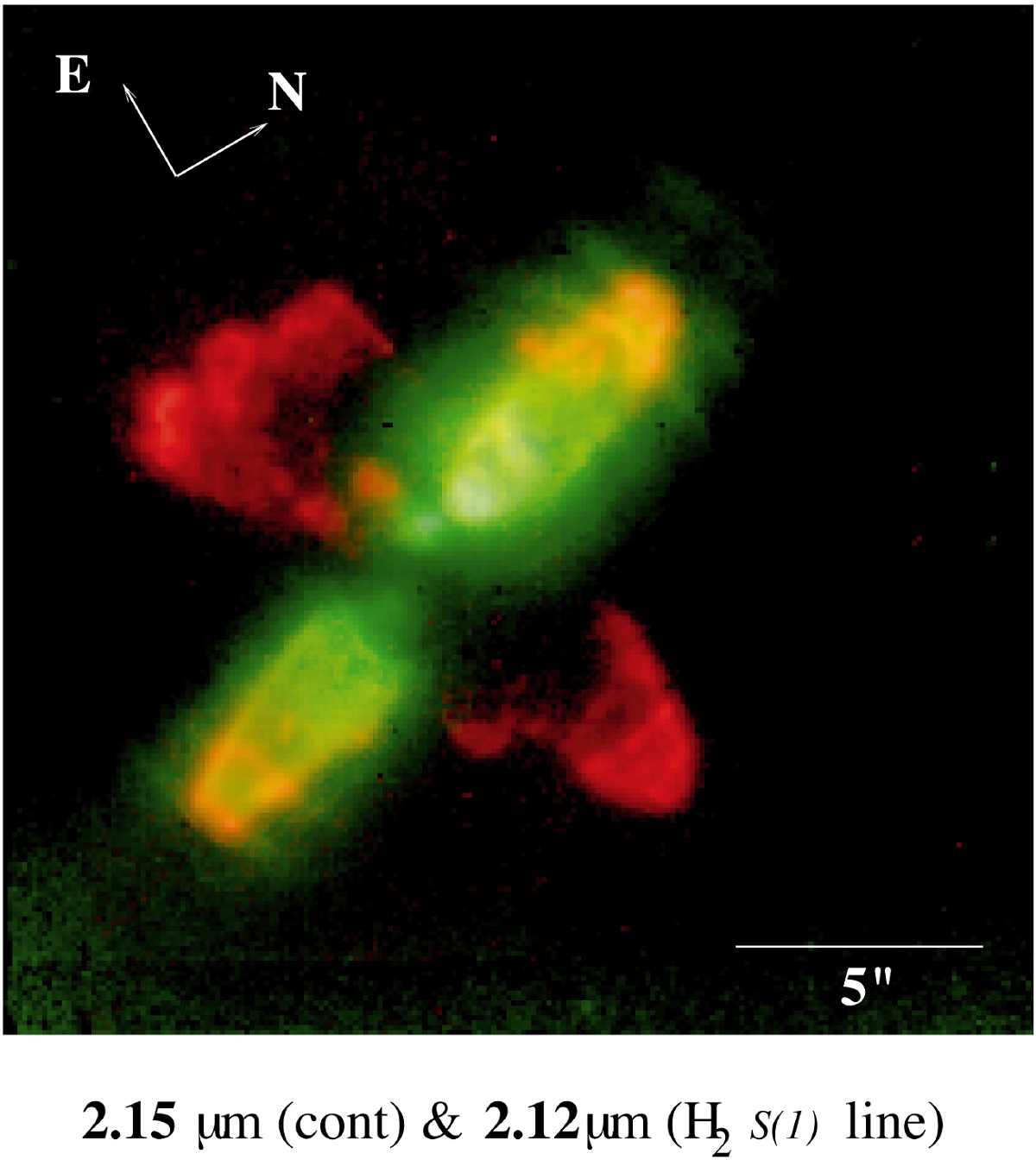

古典モデル Morris 1981, Latter et al 1993 などによる古典的な CRL 2688 モデルは、 赤道方向から極方向に掛けて密度が低下し、緯度 83° で急速にゼロと なるというものであった。しかし、我々は光学的に厚い平らな繭(cocoon)に 1対の極方向に伸びた環状の空泡というモデルを提案する。 | 以前の地上観測に 基づいて Latter et al. 1993 は K 連続光の形状は可視と似ているが、 H 2 輝線像とは大きく異なることを示した。輝線像は4極型= 極方向と赤道上に各2つ、であり、赤道上の成分の原因は謎であった。 |

|

図1の特徴 図1には、2つの赤外で明るい紡錘状の泡が PA=19° の極軸に沿って 並んでいる。その両側には可視の WFPC2 画像で見えたサーチライトビームが 伸びている。r < 4 arcsec には H2 輝線が欠如している。 図2 F187N, F190N, F215N 連続光フィルターで撮った画像は皆 F165M に非常に よく似ていて、Paα 輝線は検知されなかった。 図2c は F606 WFPC2 で撮った画像の内側部分で、NICMOS と同じスケールに してある。図2c と図2b を比べると、可視で見えるアークは赤外でも見える ことが分かる。ダスト繭の中にある、可視では見えない小さな泡は 2.15 μm 画像にははっきり見え、非常に赤いことが分かる。 |

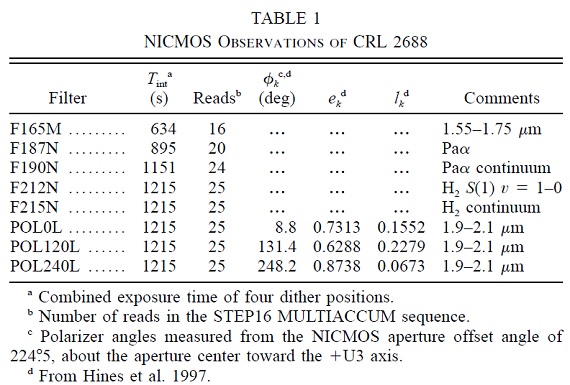

表1.NICMOS 観測のパラメター」 |

|

光学的に薄い星雲 F165M 画像と WFPC2 0.5 μm 画像と比べると、散乱光によるアークの輝度 コントラストと動径方向の輝度低下が同じことから、広がった星雲は 0.6 - 2 μm で光学的に薄いことが明かる。その結果次のことが明らかになった。 (1)アークはマスロス率が少なくとも2倍盛り上がった結果である。 (2)平均マスロス率は r-0.7 で変化する。 紡錘状の泡 NICMOS 画像に見える極方向の紡錘形状から、AGB 星の濃くて低速の星風内 に突っ込んだ、向きが揃った高速流が膨張している泡の姿であろう。300 km/s の速度はミリ波 CO 観測で直接検出されている。 (ローブの可視分光で散乱光の視線 速度は高速流なのか、それとも引きずられる壁なのか? ) これらの泡のリムブライトニングは高速流が周囲の高密度雲を雪かきのように 掃き寄せ、空洞と薄くて濃い壁を形成したことを物語る。紡錘の長さと高速流 の速度から年齢 200 年である。 (当たり前だが長さの変化の実証? ) 水素分子輝線 赤道面の水素輝線の起源は不明である。その距離が紡錘と同じくらいなこと から、これも高速流と関連するのではないか?輝線スペクトルから、赤道方向 と極方向の水素分子輝線は衝撃波起源と考えられる。高速流と高密度雲との 相互作用が極軸だけでなく赤道面でも起きている。星雲中心と赤道面上の輝線 構造 E1-4 との間に輝線放射がない。可能性の一つは、ダスト繭の北半分と南 半分をつなぐ通路(channels)を通って高速流が流れ出るというものである。 通路は曲がっていて星の光が漏れ出て周囲の赤道領域を照らすことはない。 こうして、水素分子輝線を欠く楕円体領域は中心星を隠すダスト繭の濃い領域 を示している。かなりはっきりした輪郭、つまりその外では輝線が見える、は &tauext(2μm) =1 の境界を示すのであろう。この境界は円形で あろうが、それをほぼエッジオン。傾斜角 10° - 20° , で見ている ので楕円形に見える。その半径は 4" である。 |

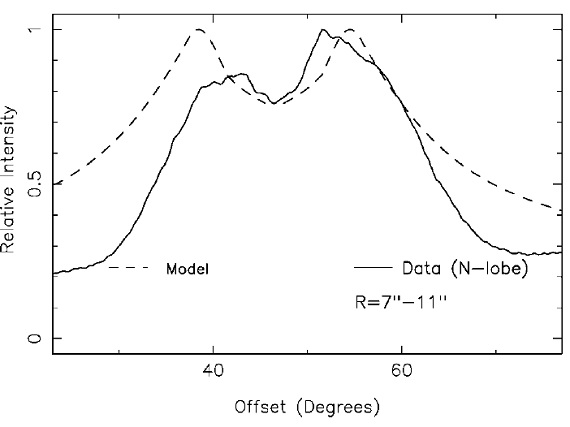

図4.r = 7" - 11" での平均強度の方位角分布。角度は図2b の北側ローブ について、水平方向から測った。 サーチライト サーチライトは Sahai et al. (1998b) により、ダスト繭内にある環状の極空泡を通ってダッシュした星の光として モデル化された。こうして、サーチライトを横切っての輝度変化はダスト繭 の動径方向光学的深さ Δτcocoon の緯度分布を表す。 モデルによると Δτcocoon(0.6μm) = 2.3 である。 これは、微小サイズダストに対しては、NIR での Δτcocoon が非常に小さいことを意味する。 Δτcocoon(0.6μm) = h Δτcocoon(1.65μm) と仮定すると、 h = 1.6 - 1.8. Martin, Rogers 1987 の非晶質グレインで サイズ < 0.4 μm では h = 2.7 である。したがって、サイズ > 0.4 μm が必要である。 ( どうやって出したのかっよく分からない。 ) |

|

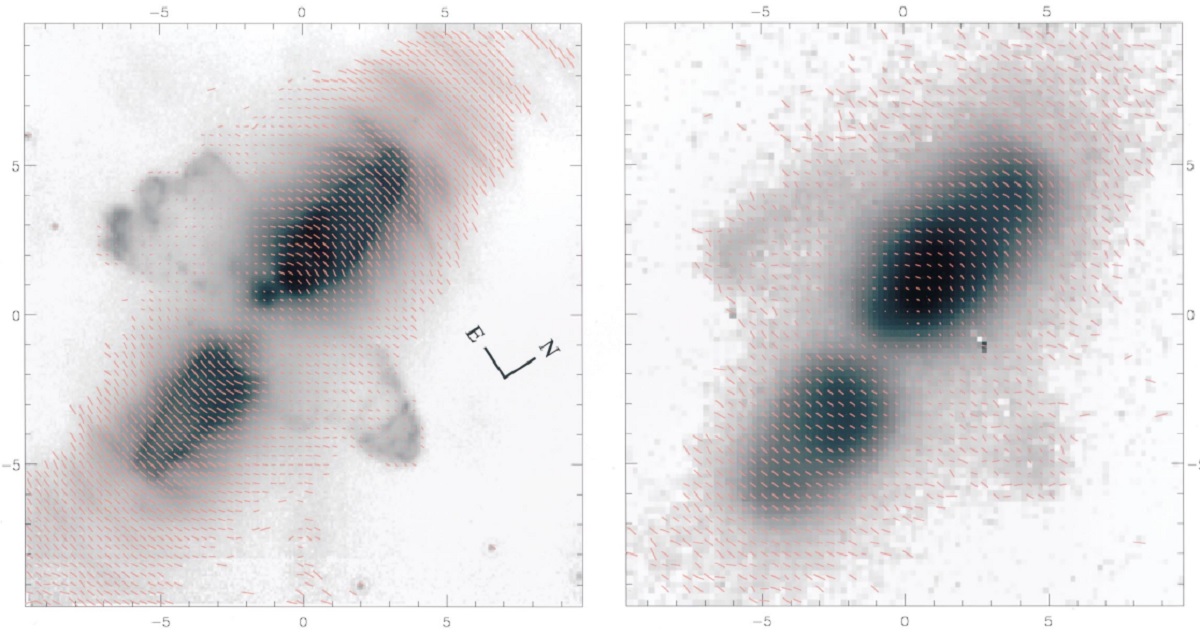

散乱光 NICMOS の偏光画像は空間分解能を合わせると地上観測とよく一致する。 極ローブの偏光方向は中心対称であり、双極星雲が隠れた中心星から照らされ ていることを示す。ダークレーンでは偏光パターンが同心円からはずれ、 縦に整列する。このパターンは双極型反射星雲の赤道領域でしばしば見られる パターンである。 |

伴星 繭の中の赤い泡は中心星から 750 AU 離れている。連星系の伴星か? |

|

NICMOS 画像は双極星雲と赤道面ダスト繭の双方の存在を明らかにした。

そこには、 AGB マスロス層と高速流との境界が鋭く現れている。

紡錘の点対称構造は高速流の軸が時間と共に変化することを示す。

(歳差のこと?図のどこに? ) | ダスト繭は水素輝線と 2 μm 連続光の吸収、偏光の軸整列として存在を 示している。最後に偏光マップ上の変光の小さな赤い泡は伴星ではないかと思 われる。これは、軸対称星雲の連星説に新たな重みを加える。ただ、距離が 大きすぎるが。 |