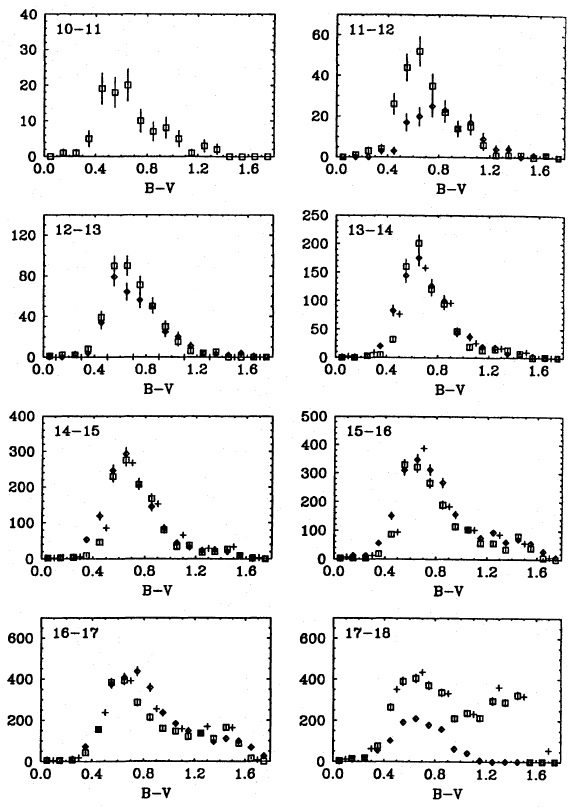

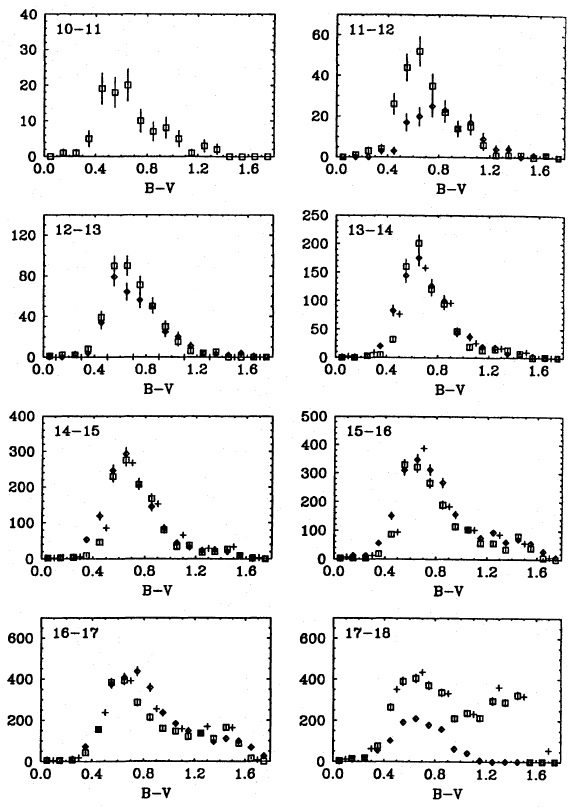

図1.銀河北極方向。V = 10 - 18 mag を1等区間に分けた時の B-V 分布。 四角=Stobie, Ishida 1987。ひし形=Soubiran 1992. 十字=Gilmore1985.

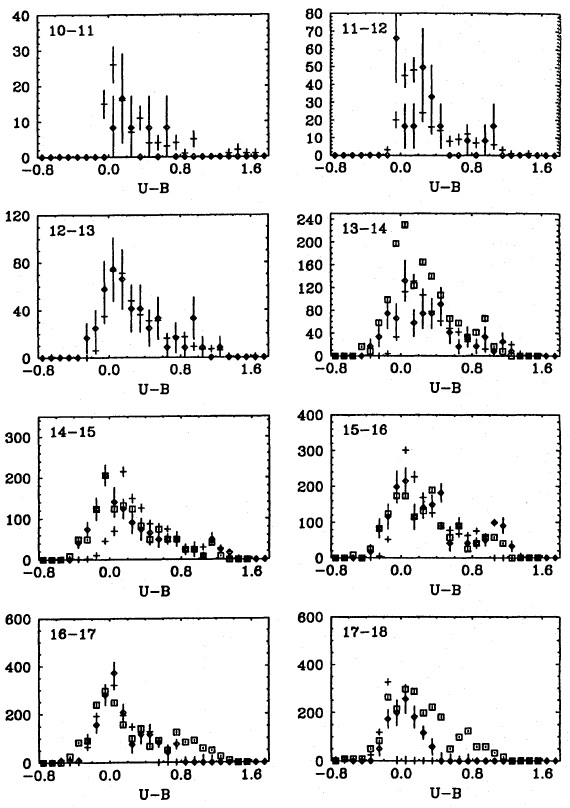

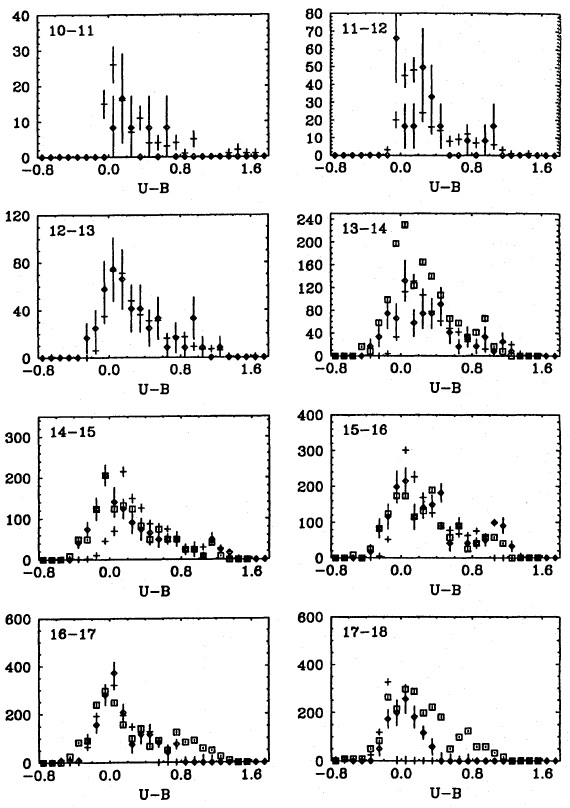

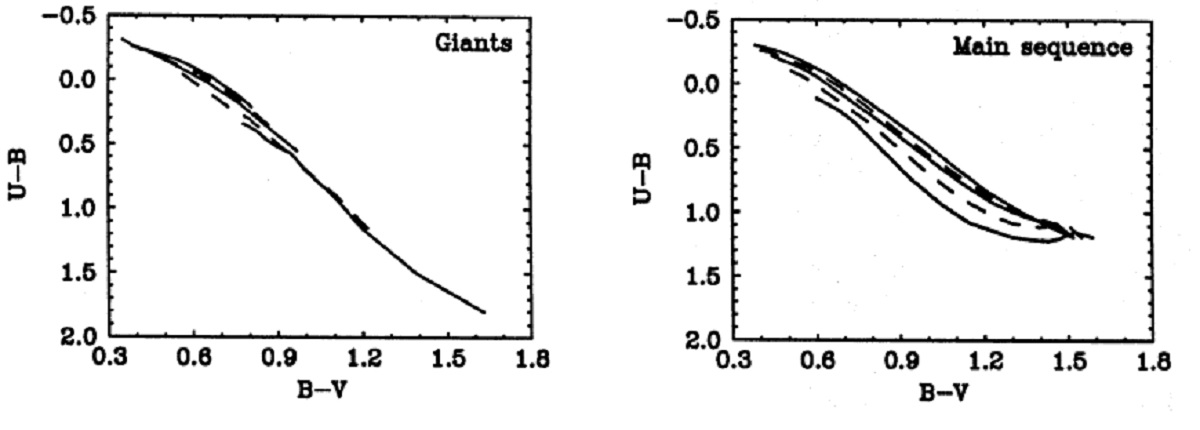

図2.銀河北極方向。V = 10 - 18 mag を1等区間に分けた時の U-B 分布。 十字=Stobie, Ishida 1987。四角=Fenkart, Esin-Yilmaz 1985. ひし形=Spaenhauer 1989.

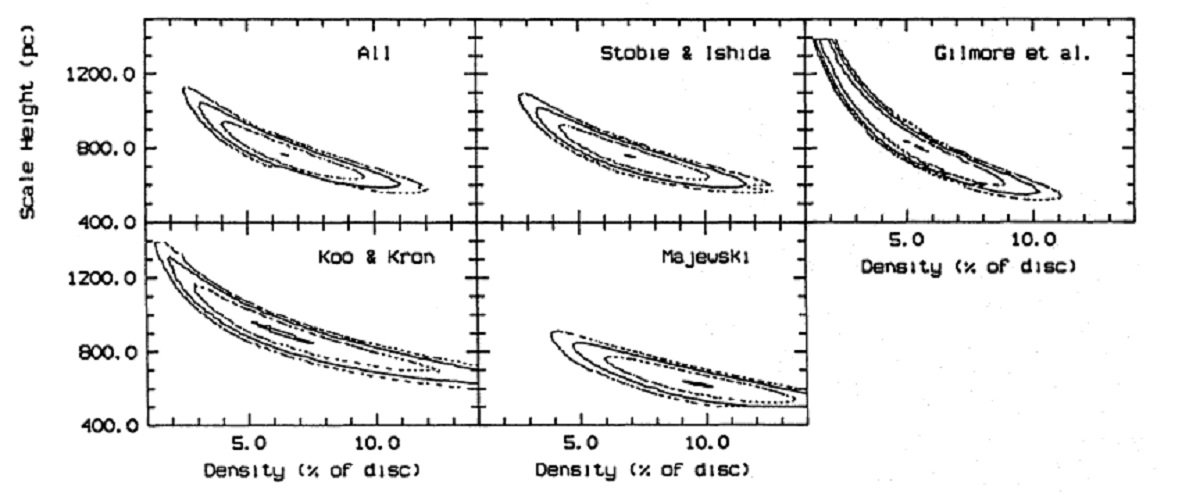

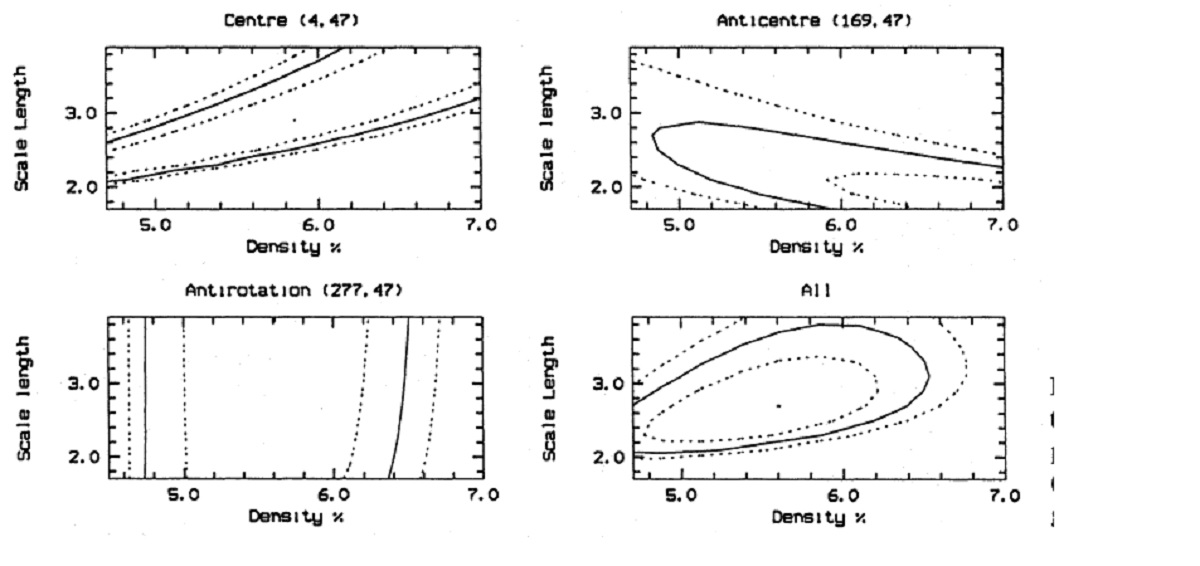

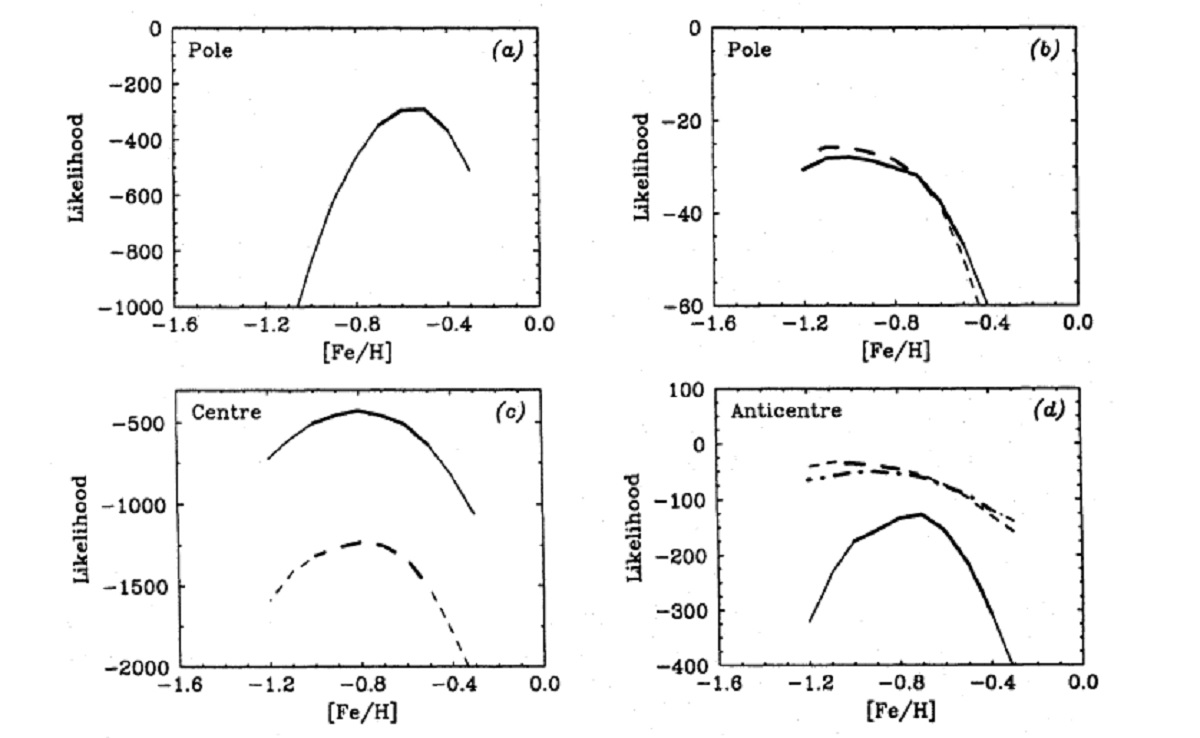

| 銀河の複数領域の観測データから厚い円盤種族の特性を再考した。その結果、 スケール高=760 pc, スケール長=2.8 kpc, 太陽近傍密度=0.056x薄い円盤 密度となった。スケール長は円盤スケール長の 2.5 kpc とよく一致する。 厚い円盤の平均メタル量は -0.7 dex でメタル量勾配はない。 | これら測光データを運動学データと組み合わせると厚い円盤の形成に新たな 見方が生まれる。厚い円盤の特性はトップダウンシナリオと合わない。良く合 うのは薄い円盤初期に激しいマージングが起きたというシナリオである。 |

図1.銀河北極方向。V = 10 - 18 mag を1等区間に分けた時の B-V 分布。 四角=Stobie, Ishida 1987。ひし形=Soubiran 1992. 十字=Gilmore1985. |

図2.銀河北極方向。V = 10 - 18 mag を1等区間に分けた時の U-B 分布。 十字=Stobie, Ishida 1987。四角=Fenkart, Esin-Yilmaz 1985. ひし形=Spaenhauer 1989. |

|

二種類のシナリオ 厚い円盤の起源に関し二種類のシナリオがある。 第1は "pre-thin disc" または "top-down" モデルと呼ばれる。ハロー形成 後、ガス降着が終了して薄い円盤が形成される前の中間期に、散逸星陥落の中 から厚い円盤が形成される。トップダウン説では、厚い円盤星は崩落の後半に 生まれる。これはゆっくりした崩落、またはこの時期の高い星形成率を意味す る。ゆっくりした崩落は化学的、運動学的勾配を生み出し、それがゆっくりし た崩落の明白な特徴となる。反対に強化された星形成活動を伴うトップダウン モデルは勾配の無い機構である。明確な機構なしに勝手に星形成率を強化する のは適当過ぎるように見える。トップダウン説だと、厚い円盤と薄い円盤の間 に星形成を停止させることは難しい。 第2のモデルは "post-thin disc" と呼ばれる。これは薄い円盤が形成された 後に厚い円盤が形成されるという説である。幾つかのモデルがある: (i) 運動学的永年拡散。厚い円盤は薄い円盤の延長で、薄い円盤に見られる 勾配は厚い円盤にも引き継がれる。 (ii)衛星銀河のマージャーによる薄い円盤の激しい加熱。 (iii) 衛星銀河が薄い円盤を加熱せずに降着する。衛星銀河の残骸で厚い円盤 が形成される。 激しいボトムアップシナリオの場合、観測可能な二つの痕跡が残る: a. 厚い円盤はハロー、薄い円盤と区別される星種族となる。 b. 厚い円盤には勾配がない。 |

厚い円盤の観測特性をこれらのシナリオと較べてみよう。

1.密度則 薄い円盤と厚い円盤のスケール高ははっきり違う。薄い円盤のスケール高は 250 pc (K 矮星 Haywood94)から 270 pc (Mv>6 Kroupa92) が得られて いる。一方我々が得た厚い円盤のスケール高は 760 pc である。厚い円盤 を規定する3つの量=スケール高、スケール長、局所密度は違いを示している。 2.運動学 厚い円盤は薄い円盤と運動学的に異なる。 3.垂直組成勾配 厚い円盤は平均メタル量=-0.7 dex で、垂直方向に変化が認められない。 また、距離 500 - 3000 pc でメタル量変化もない。これはトップダウン説 の予想に反する。 post-thin disc formation これらの証拠は薄い円盤後の厚い円盤形成を支持する。我々の結論は、 厚い円盤の特性は薄い円盤とはっきり異なり、破壊的降着モデルと良く合う。 |