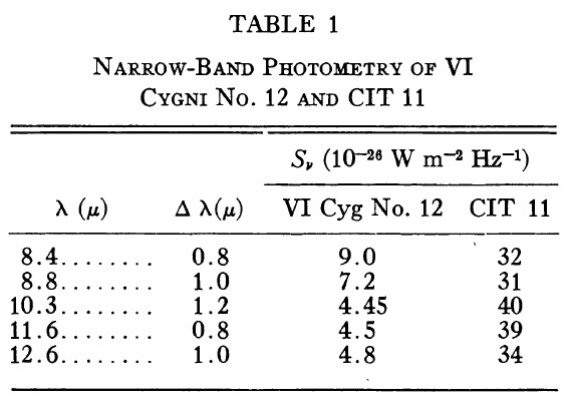

表1.VI Cyg No.12 の狭帯測光結果

観測結果

4回の観測の平均値を表1に示す。測定値は、明るく減光を 受けていないと見られる近傍星のネットワークに相対的に定めた。 標準星に弱いシリケイト吸収があるといけないので、7つの標準星の スペクトルを調べたが、全てレーリー・ジーンズ型の同一スペクトルであった。

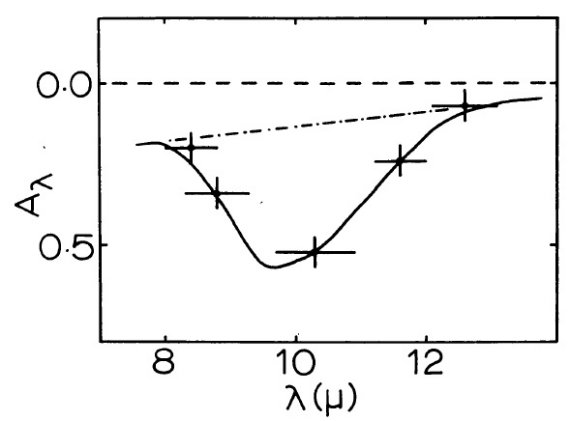

減光曲線

図1に VI Cyg No.15 の減光を示す。減光は波長 12.6 μm で van de Hulst No.15 Av=10mag. の外挿値と一致するようにした。

図1.VI Cyg No.12 の星間減光曲線。縦線は rms エラー、横線はフィルター巾。 一点鎖線は van de Hulst No.15 曲線. 実線は中心深さ 0.42 mag. の「シリケイト」 吸収帯を足した効果を示す。シリケイト帯の形は Merrill,Soifer 1974 から採った。

シリケイト吸収

付加的なシリケイト吸収帯の深さは最大 τ = 0.42 である。11 μm での光学的深さは 0.23 であり、Stein,Gillett 1971 の得た上限値 0.1 の 2 倍であった。

CIT 11

もう一つの赤化の大きな天体 CIT 11 も観測したが、10 μm 放射バンド が観測された。