銀河の混入とマルムキストバイアス

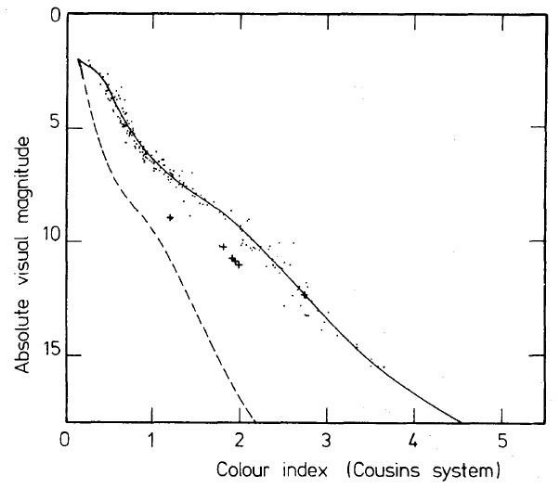

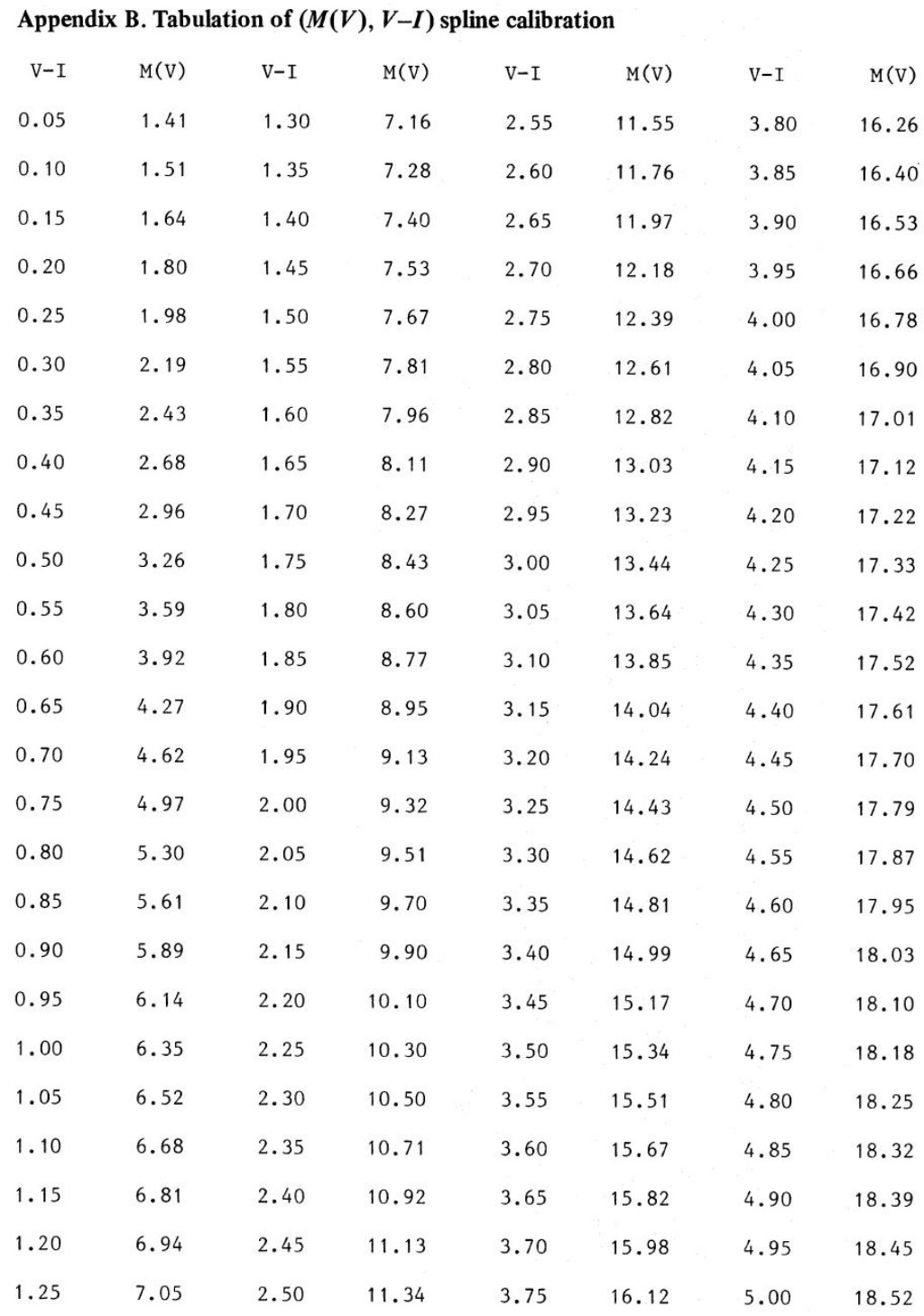

表4に示した等級・カラー格子上の星数分布と、付録Bの Mv/(V-I) 関係を

用いて、絶対等級、距離、空間密度を求めることが可能になる。その作業の開始

前に、銀河の混入とマルムキストバイアスの評価が必要である。銀河混入は第4章

で 2 % 以下と判った。マルムキスト補正は 0.08 等である。

主系列星の仮定

主系列星以外の天体を検討すると、

(1)準矮星: この数密度は主系列星の 0.005 倍で影響はない。

(2)白色矮星: V = 20 より明るい白色矮星の数は < 6 deg-2

でこれも影響ない。

(3)水平枝星: 青いので我々の赤い星解析には効かない。

(4)赤色巨星: 1.0 ≤ V - I ≤ 1.8, V ≤ 14 では実際に支配的な

星である。我々は、我々の星の光度クラス分類を行っていない。従って、自信を持って

赤色巨星を我々のサンプルから除去できない。Jones 1975 は銀極方向で B = 15 より

暗い巨星は殆ど全く知られていないと言っている。そこで、我々は一時的に保守的立場

を取って、 G, K 型星を考察から除く事にする。

(4)の結果、Mv = +8.5 より明るい星の光度関数は導けない。しかし、それら明るい星

に関しては既に Wielen 1974 や McCuskey 1966 の研究がある。

光度関数の構成

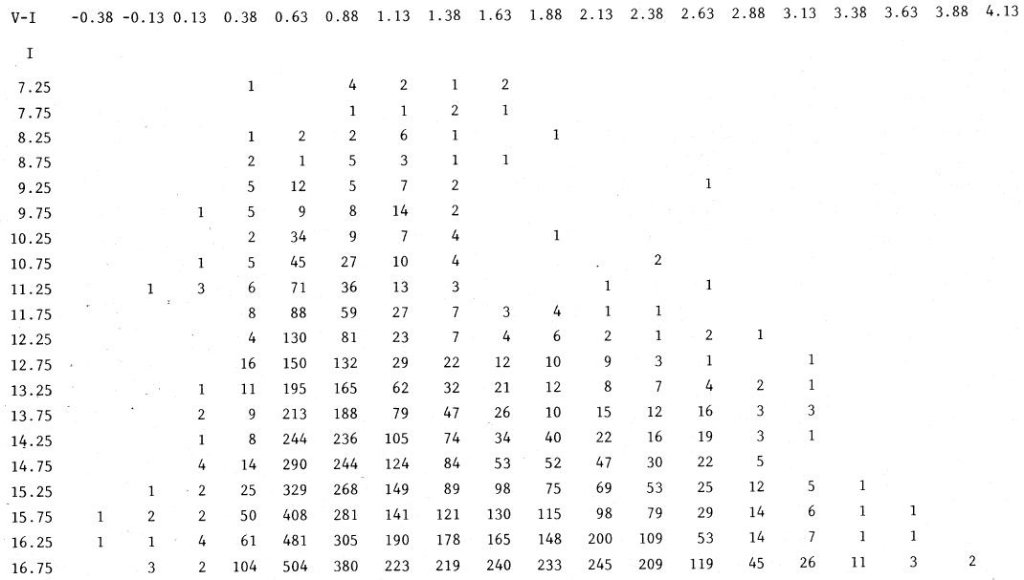

我々の主目的は非常に暗い星の空間密度であるから、 I ≤ 17.0 の星を全て考

える。この見かけ等級限界は乾板限界の2等上であり、完全性と精度が両立する

設定である。

| |

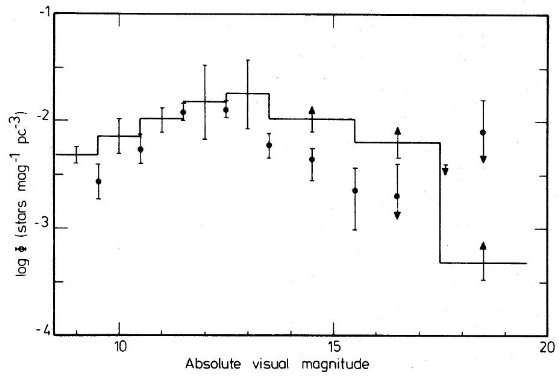

図7.黒丸=本論文の光度関数。実線= 20 pc 以内の Wielen 光度関数。Mv = 16

より明るい星に対する黒丸は 100 pc 以内のサンプルに基づいており、密度勾配を

考えると, log Φ を 0.11 上げる必要がある。暗い方は補正の必要はない。

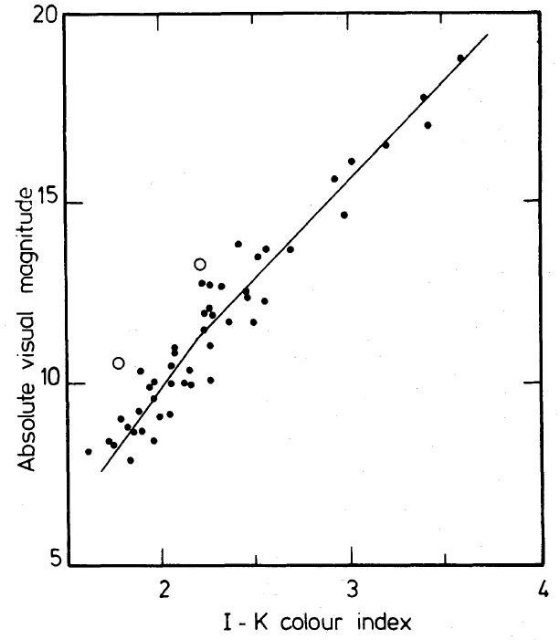

V - I から求めた測光視差が 100 pc 以内で、Mv = +8.5 より暗い星を選ぶと 97

星残った。これらの内非常に赤い Mv > +14.5 (V - I > 3.3) の星を

AAT 3.9m 鏡で JHK 測光を行った。それらの星に Mv/I-K 関係を適用する。その結果 9

星を除く事ができた。最終的には従って 89 星が 100 pc 以内の星として残った。結果

は図7に示されている。

|