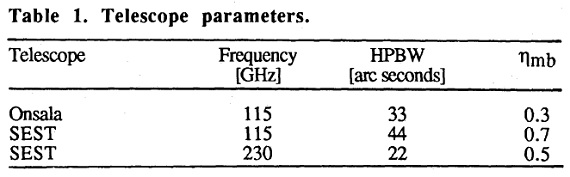

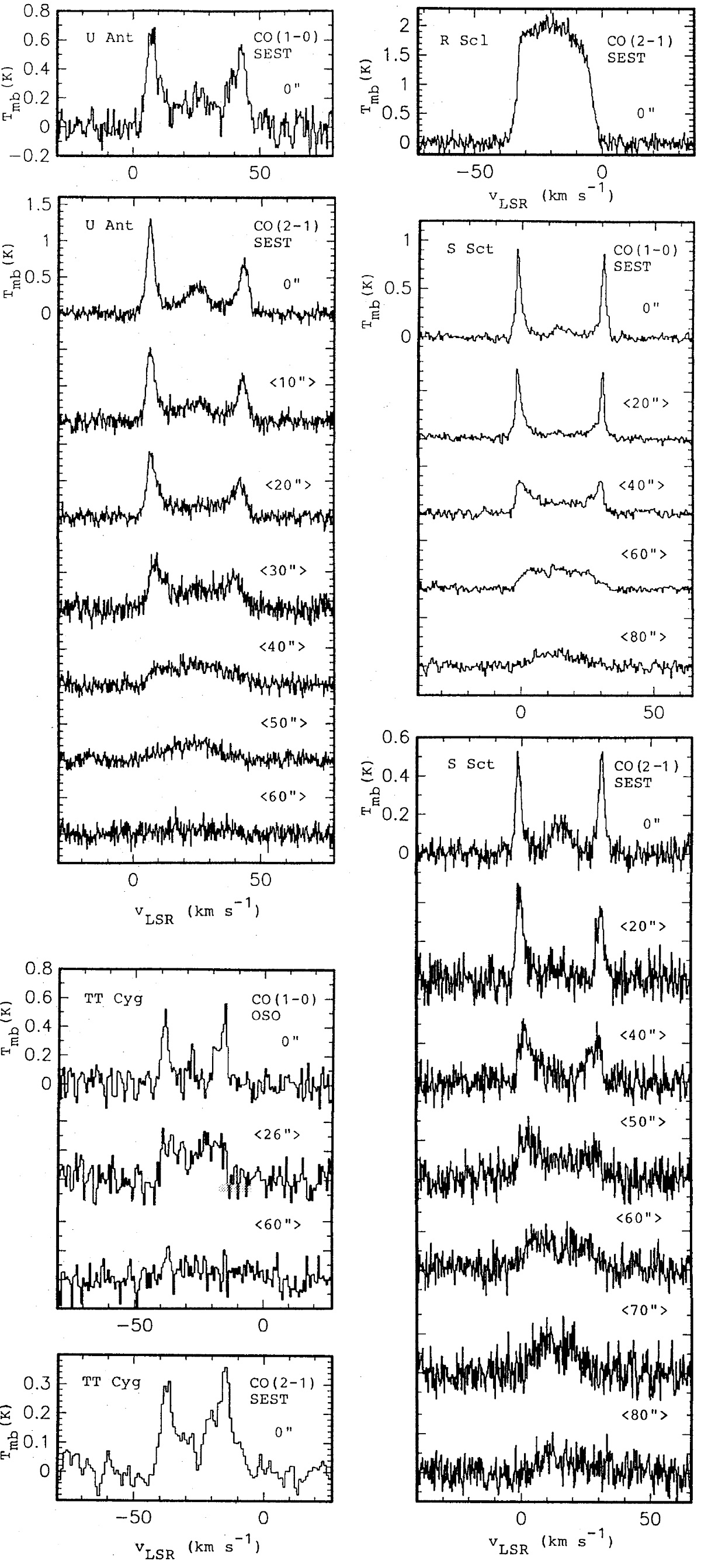

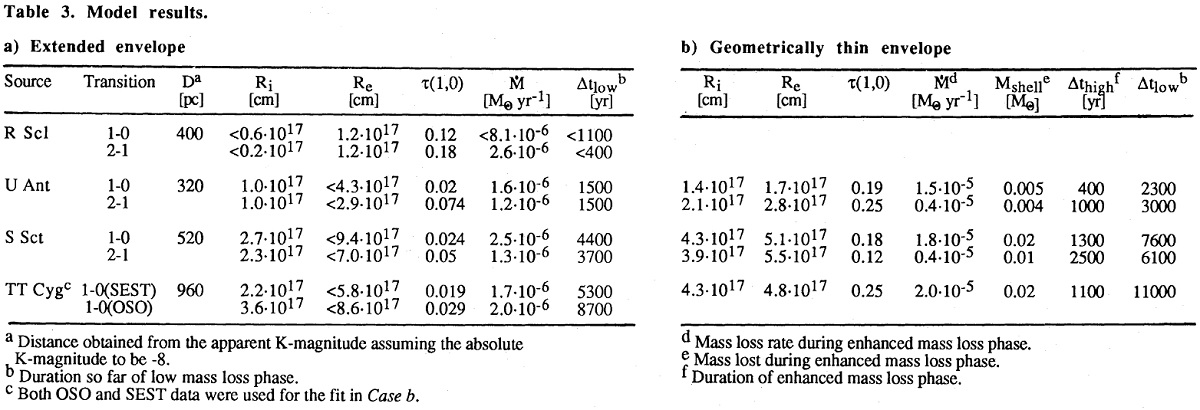

表1.観測望遠鏡

| 明るい炭素星 R Scl, U Ant, S Sct, TT Cyg の CO 電波マップを示す。 各星は大きな星周外層を持つ事が分かった。。 | 少なくとも最後の3星では星周シェルが星から離れており、マスロスが 挿話的であることを示唆する。それがヘリウムシェルフラッシュで引き起こ された可能性を論じる。 |

| Olofsson et al 1988 は明るい (K<2) 炭素星からの CO 放射の観測を行 い、U Ant と S Sct の CO(J=1-0) ラインの形が異常であることを見出した。 それらは明らかなダブルピークを示していた。それは、星周外層が光学的に 薄いことを示している。S Sct の粗いマップもそれを支持し、内側半径が 3 1017 cm あることを示唆した。これはマスロスが 5000 年前に 著しく低下したことを示す。 その後、第3のダブルピークが TT Cyg に見つか った。これらの星はまた、 IRAS 60 μm-超過が大きいことでも異常であった。 我々の第4サンプル R Scl もまた 60 μm-超過星である。 |

表1.観測望遠鏡 |

|

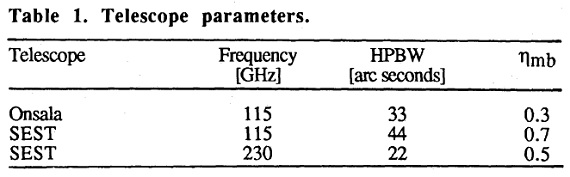

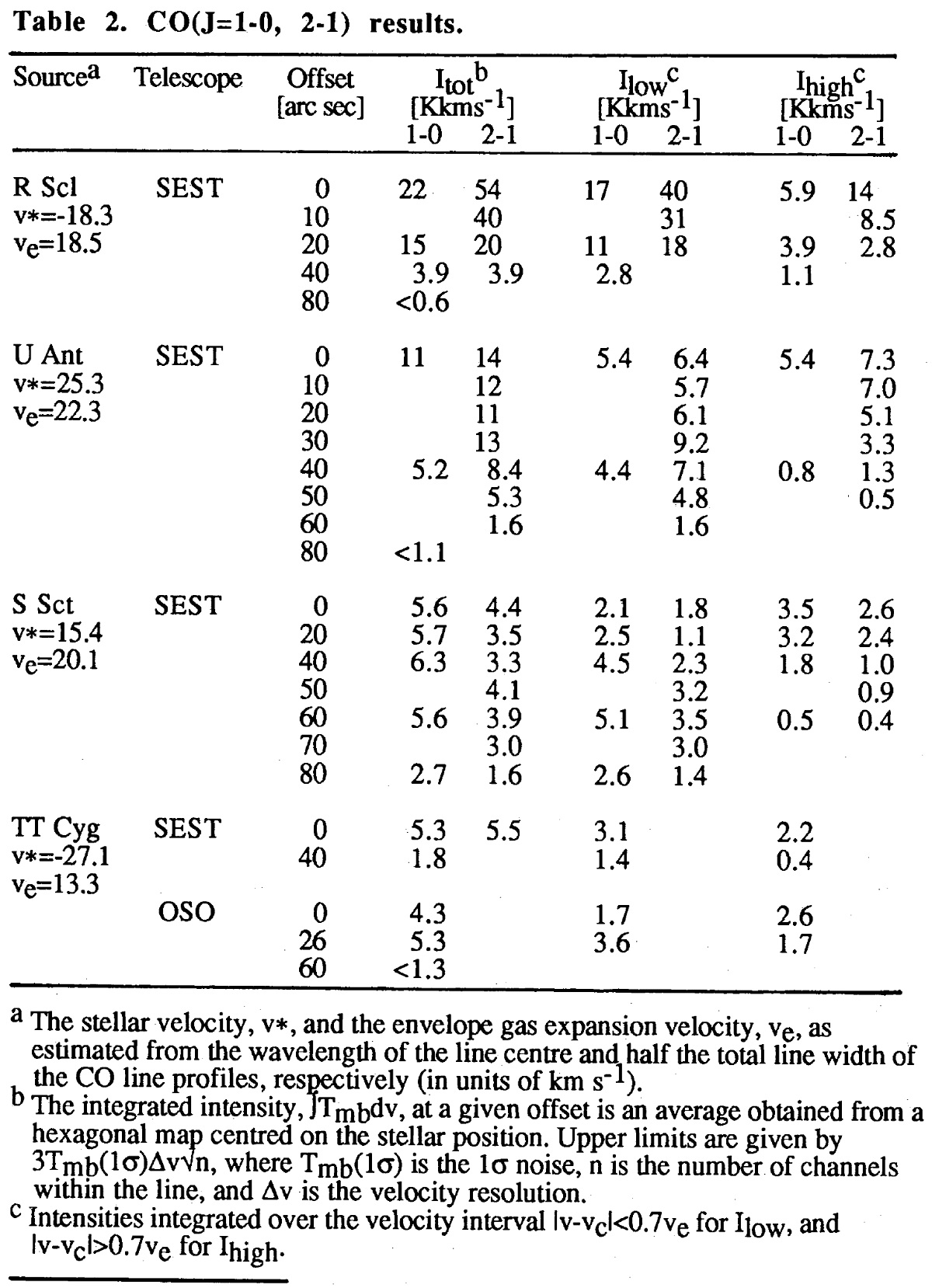

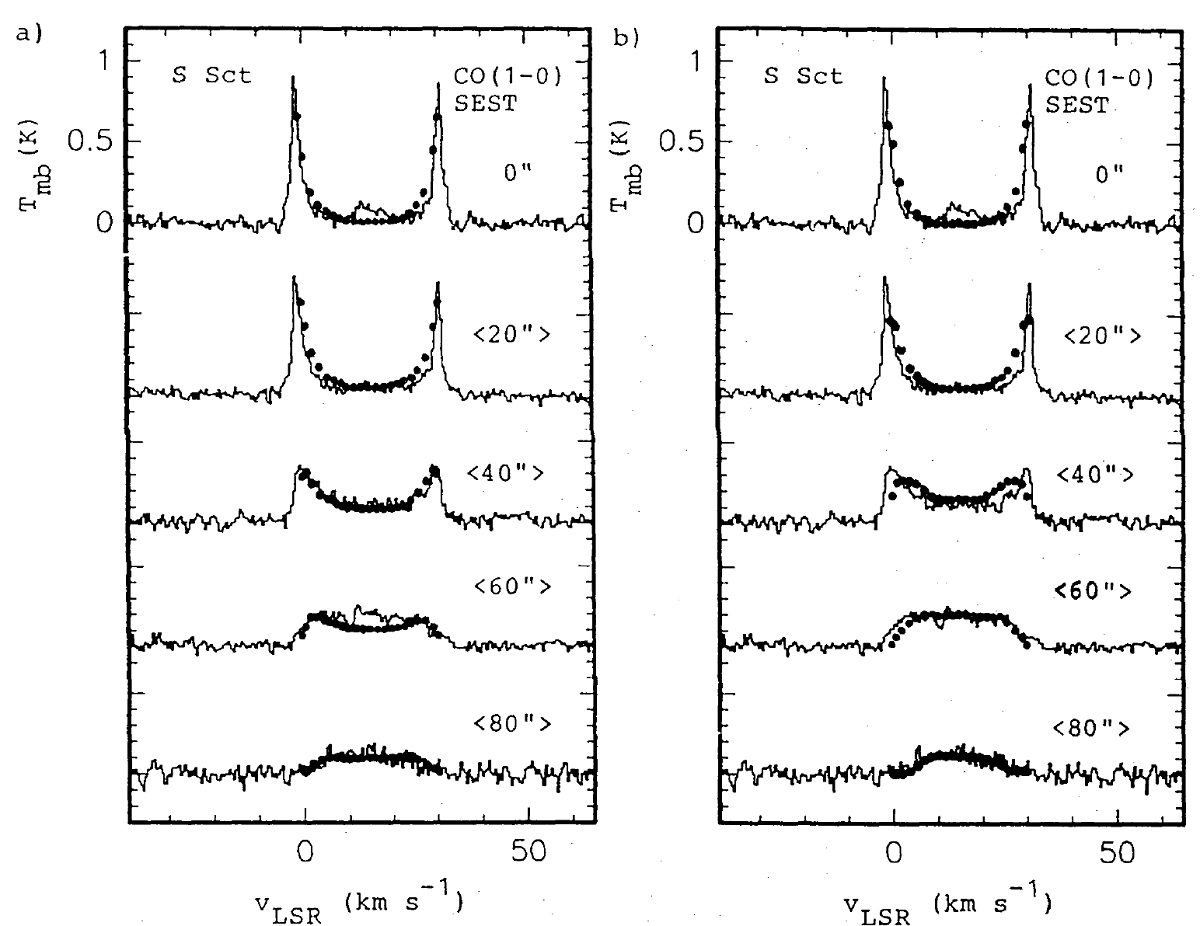

円周平均スペクトル 観測はビームスイッチモードで行われ、位置精度はオンサラで 5", SEST で 10" である。図1に星を中心に6角点で得たスペクトルの円周平均 スペクトルを色々な距離で示す。対応する積分強度は表2に示す。 観測結果 (i) U Ant, S Sct, TT Cyg ははっきりした CO(J=1-0, 2-1) ダブルピーク を示す。R Scl のスペクトルは丸い。 (ii) U Ant, S Sct, TT Cyg の CO 外層は星本体から明確に離れている。 特に、ライン中央の強度は 20 - 60 arcsec で最強となる。 R Scl の CO 外層は最高分解能でようやく部分的に分解する。 |

(iii) 現在の分解能と感度では CO 強度分布は円対称に見える。

(iv) ライン輪郭は TT Cyg 以外は非対称で、赤方側が弱い。 (v) ダブルピーク天体は低い強度比を有する。それは U Ant, S Sct, TT Cyg で I(2-1)/I(1-0) = 1.3, 0.8, 1.0 である。 R Scl では 2.5. しかし、普通は 2 - 2.5 である。 (vi) U ANt, S Sct の CO(J=2-1) は明確な中心星スペクトルの特徴が見える。 CO(1-0) にも弱いが同様な特徴があり、 I(2-1)/I(1-0) > 2.5 である。 |

|

ケース (a) Ri と Re を一意に決めるのは難しい。ケース (a) は光学的に薄い放射を仮定 し、シェルの内端半径 Ri と外端半径 Re を CO 強度分布に合うよう定める。 その結果は表3a に与える。低マスロス期の期間は Δtlow = Ri/Ve で与えられる。これはマップデータと大体は合う。ただし、 R Scl では モデルラインスペクトルがダブルピークとなり、観測と合わない。 Chan, Kwok 1988 は、ケース(a) 的な広がった外層モデルでダスト放射を モデル化し、 U Ant で dM/dt = 10-6 Mo/yr, Ri = 3 1016 cm, S Sct で dM/dt = 4 10-6 Mo/yr, Ri = 3 1017 cm, を得た。 |

ケース (b) ケース (b) では、幾何学的に薄いシェル=限定期間だけマスロスが増加、 を仮定する。そして、データに合うシェル厚みの最小値を探す。厚みに掛かる 制限は、幾何学的厚みが減少すると光学的厚みが増加し、光学的厚みが大きく なり過ぎるとダブルピークスペクトルが出なくなることである。結果は 表3 (b) に示す。そこに、外層質量 Mshell と高マスロス期の 期間 Δthigh = (Re-Ri)/Ve も示す。図2にはモデルフィット を示す。 U Ant と TT Cyg のケース (b) モデルは Willems, de Jong 1988 モデルと 合う。 |

(a) 幾何学的に厚いか薄いか?i. 減光CO が光解離されないためエンベロープ内の減光は十分に大きい必要がある。 dM/dt = 10-6 Mo/yr の場合 Re = 1017 cm となる。 これは我々が導いた Ri と同程度である。つまり、シェルが幾何学的に薄い というケースに合う。 ii. 衝突励起 CO の衝突励起には最小密度 103 cm-3 が必要である。 ケース(a) では内側半径で < 100 cm-3 であった。これは 衝突励起には不足である。しかし、輻射励起が有効かも知れない。 iii. I(2-1)/I(1-0) 低い I(2-1)/I(1-0) はケース(b) に有利。 iv. ライン輪郭のフィット 図2を見るとケース(b) の方が観測に合っている。 |

(b) ヘリウムシェルフラッシュと星周外層ヘリウムフラッシュ後の光度変化モデル計算によると、ヘリウム発火直後に光度は数年スケールの極短時間 下がり、その後静謐状態の倍程度にまで上昇する。この時期は千年くらい続く。 次の極小期は千から万年の長さである。このサイクルの繰り返しは星質量に より異なるが、Mc = 0.6 Mo の場合で 105 年である。つまり、典 型的な例で考えると、ヘリウムフラッシュ後、高光度期がサイクルの 1 %, 低 光度期が 10 % 続く。我々はこの現象が幾何学的に薄い外層シェルを生むと 考える。 マスロス率の変化 Bowen 1988 が Iben の進化モデルを使い、そこに彼のマスロスモデルを計算 して、dlog(dM/dt))/dlogL = 4 を得た。実際はもっと急だろう。フラッシュ間の 平均マスロスを 10-6 Mo/yr とすると、数百年の高光度期には 10-5 Mo/yr まで上がり、その後数千年間 10-7 Mo/yr へと下がってから、定常期に戻る。このように、シェルフラッシュの最初に 星から 0.01 Mo のガスが放出され、その後実質的にはマスロス停止となる。 この間にシェルは (10 km/s)(104yr) = 3 1017 cm まで広がる。シェルの厚みは 1016 cm 程度である。これらの 長さはケース(b) に該当する大きさである。 炭素星寿命 CO が検出された 65/89 炭素星中、3つにダブルピークが見出された。 ダブルピークシェルが見出される期間を 104 年とすると、 炭素星の寿命は (65/3)104 = 2 105 年となる。 ただし、IRAS 二色図で示唆されるように、分離シェル炭素星の数が もっと多いと炭素星寿命は短くなり、 Wollems, de Jong 1988 の値に 近づくだろう。 中心部ガス U Ant, S Sct の中央にはガスがあり、その I(2-1)/I(1-0) 比は 現在のマスロス起源であることを示す。これは復活した正常マスロス であろう。しかし、低マスロス期の 10-7 Mo/yr が原因 かも知れない。 |

| 炭素星の分離星周シェルがヘリウムシェルフラッシュの自然な結果である という解釈はいくつかの点で魅力的である。 | これらの星はミラではないが、ミラのマスロスに及ぼすヘリウムフラッシュ の効果は分離シェルの大きさ、寿命、マスと良く合う。 |