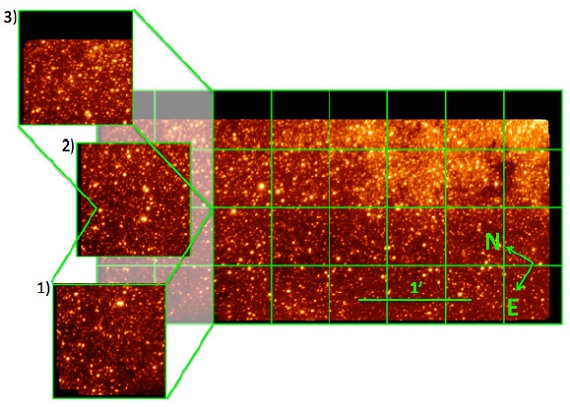

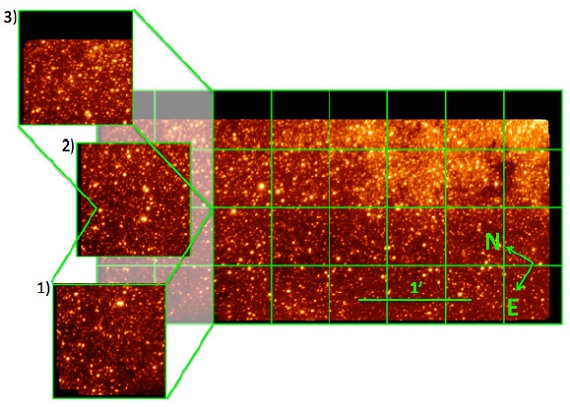

図3.ホログラフィック工程でのサブセクション。領域2は重なり領域に対応。

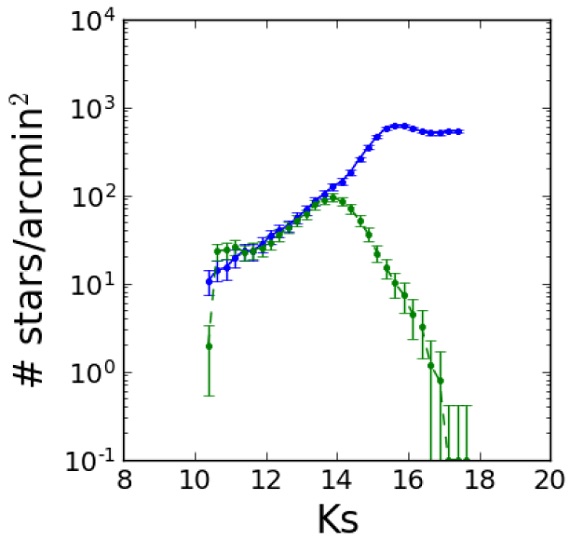

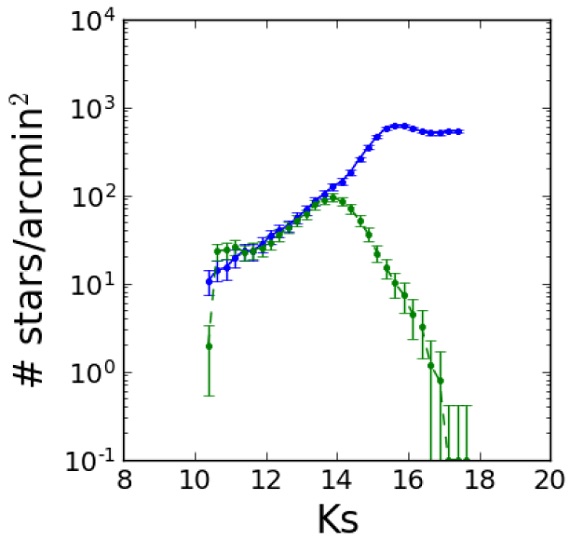

図13.Ks 光度関数。青=HAWK-I. 緑=VVV.

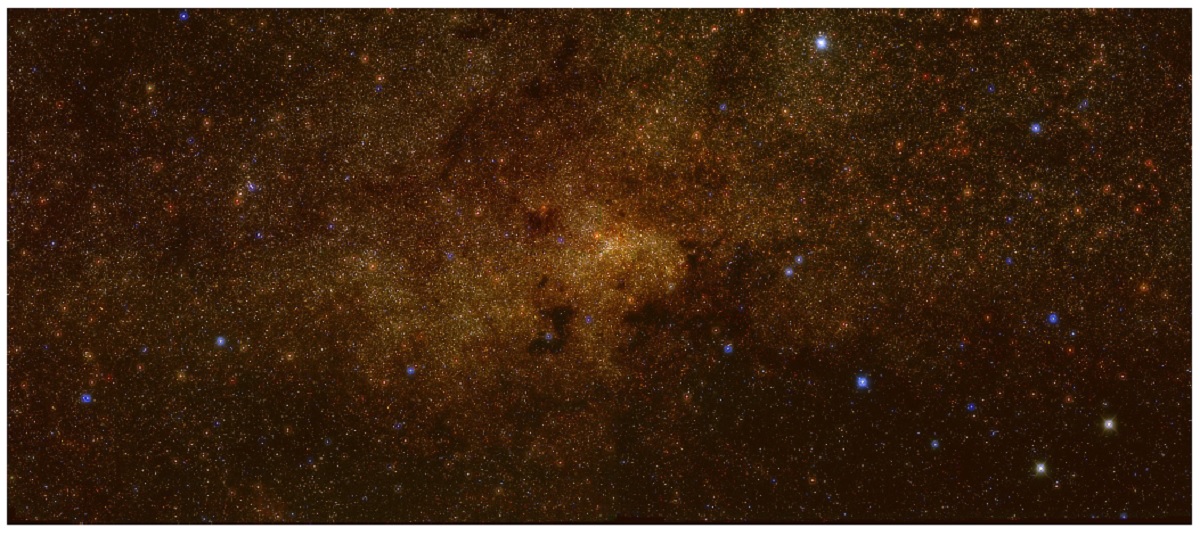

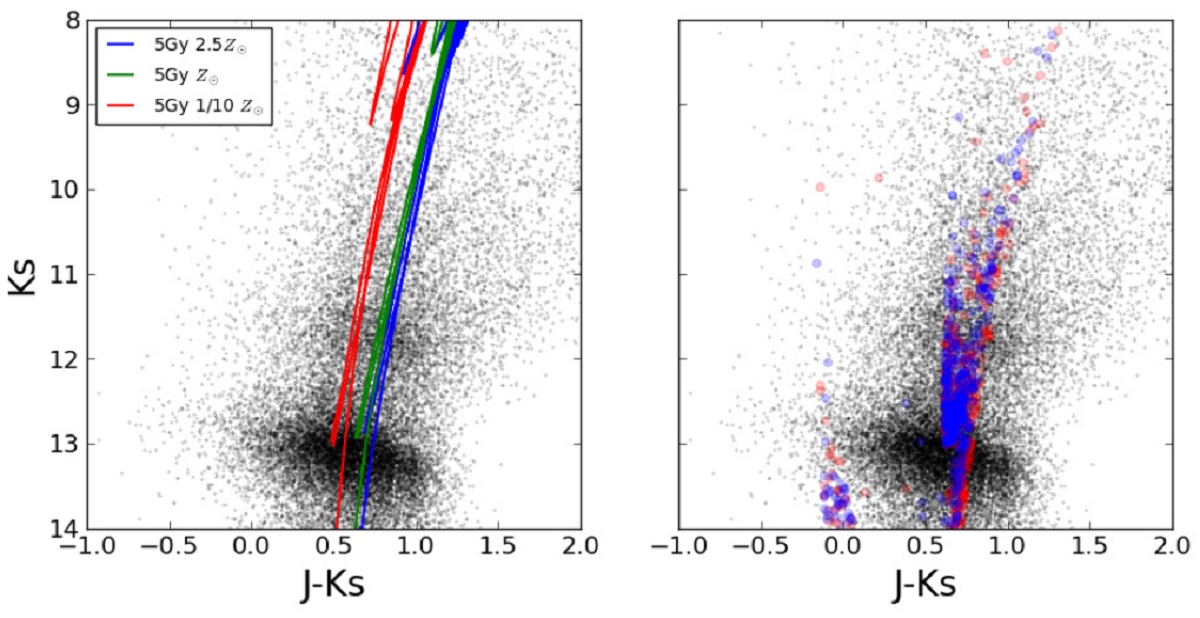

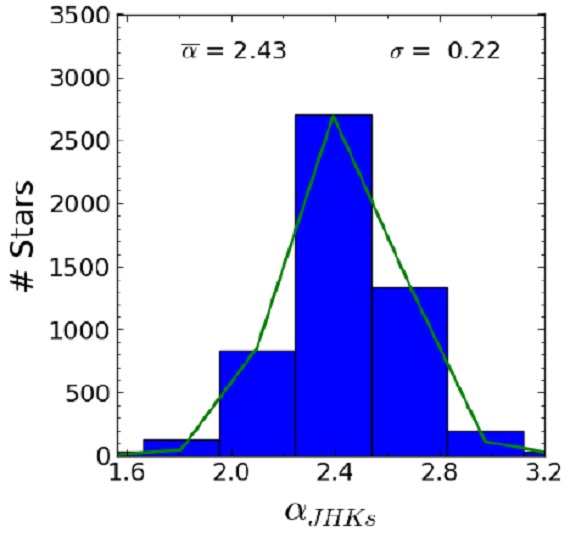

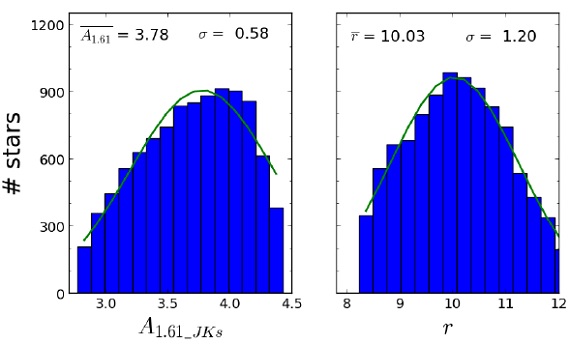

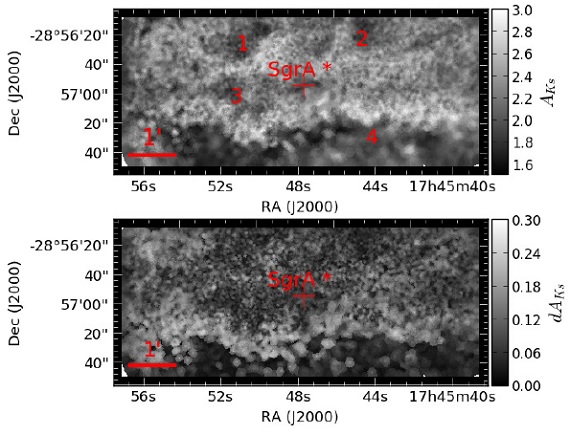

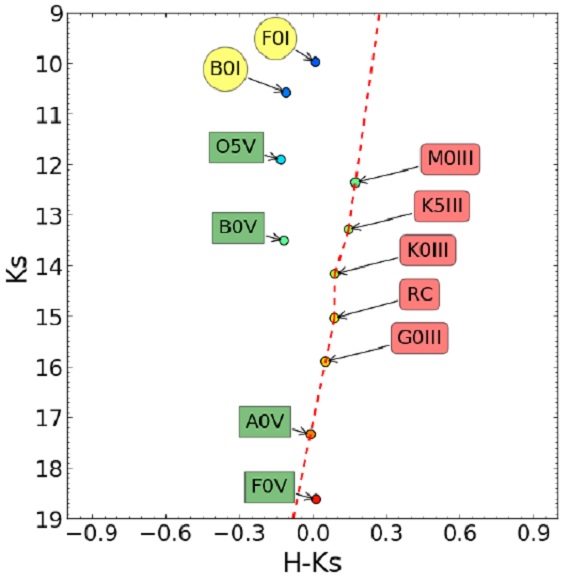

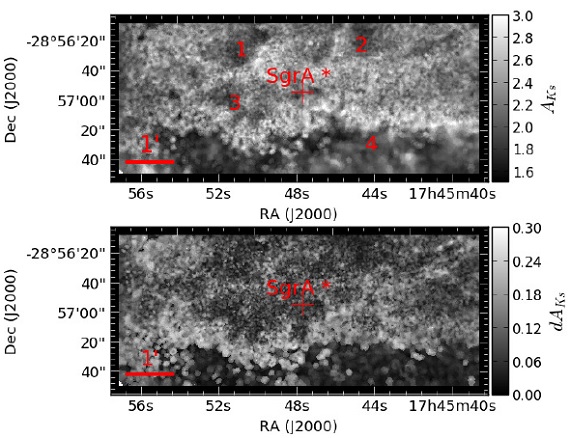

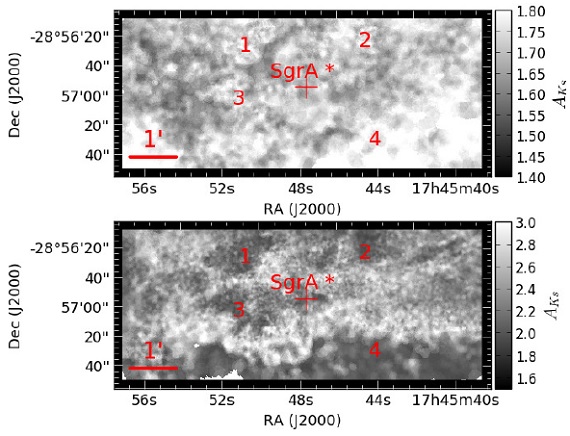

| HAWK-I/VLT による、分解能 0.2" の JHKs サーベイを SgrA* の周り 7.95'x 3.43' で行った。短時間露出とスペックル・ホログラフィ・アルゴリズムにより、 PSF 0.2" FWHM 像を得た。位置較正は VVV, 測光較正は SIRIUS により行った。 5 σ 限界等級は J 22, H 21, Ks 20 等であった。測光精度 0.05 等が J 20, H 17, Ks 16 等まで保証される。 | CMD 上に5つの特徴が見えるが、その 3つは渦状腕らしい。残り二つは GC の高減光と低減光の恒星集団であろう。 減光マップは銀河中心領域で ISM がムラムラであることを示す。JHKs の減光 がべき指数 αJHKs = 2.30±0.08 でよく表される。 この値が視線に沿って変わる、または減光深さで変わる証拠はない。赤化補正 した CMD は星の大部分は太陽メタルかそれ以上であることを示す。 |

| 驚くべきことに、GC が十分な深さと分解能で観測されているのは全体の 1 % である。我々は GC 周り 1000 pc2 = 13'x13' を 0.2" 分解能で JHKs サーベイする。 | 今回は特に減光曲線に集中する。HAWK-I は FOV = 7.5'x7.5' で 0.106"/pixel である。 2013(D13), 2015(D15) に行った結果を報告する。 |

図3.ホログラフィック工程でのサブセクション。領域2は重なり領域に対応。 |

図13.Ks 光度関数。青=HAWK-I. 緑=VVV. |

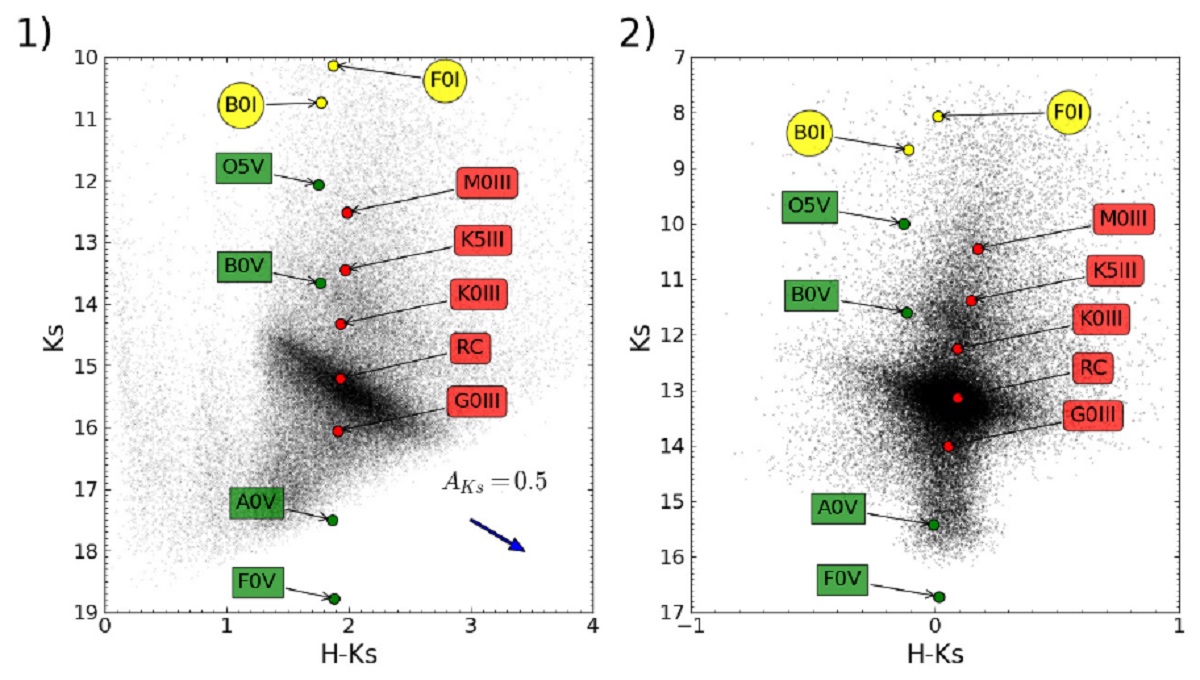

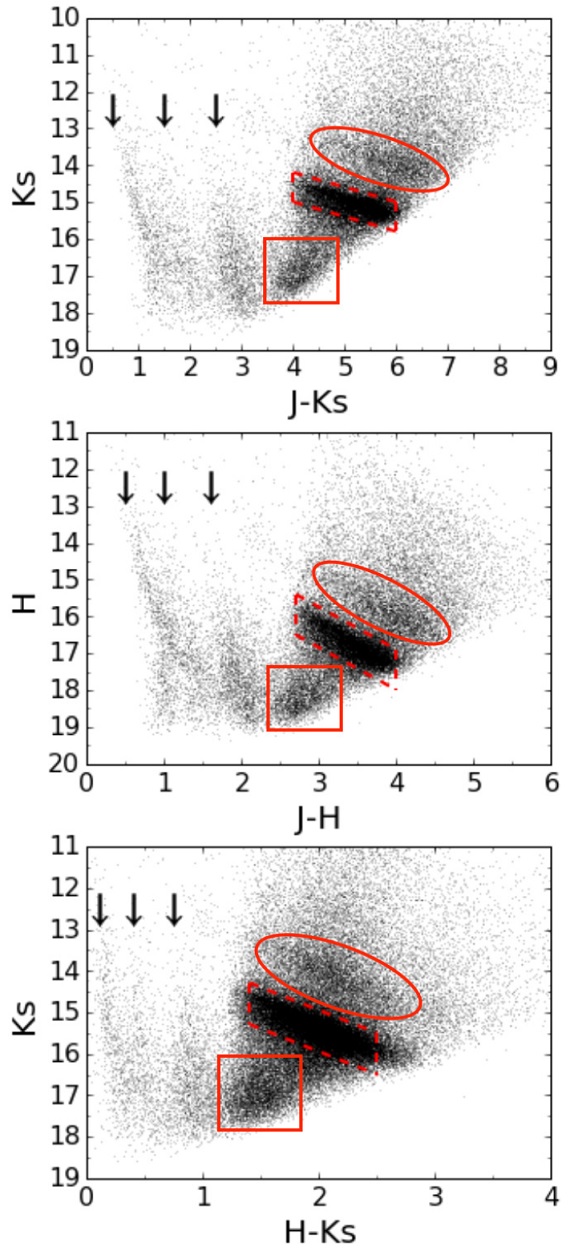

図14.D15 データの CMD. 赤破線平行四辺形=レッドクランプ。 赤楕円=AGB bump. 赤四角=Ascending giant branch and post-MS stars. 3本の黒矢印=腕? |

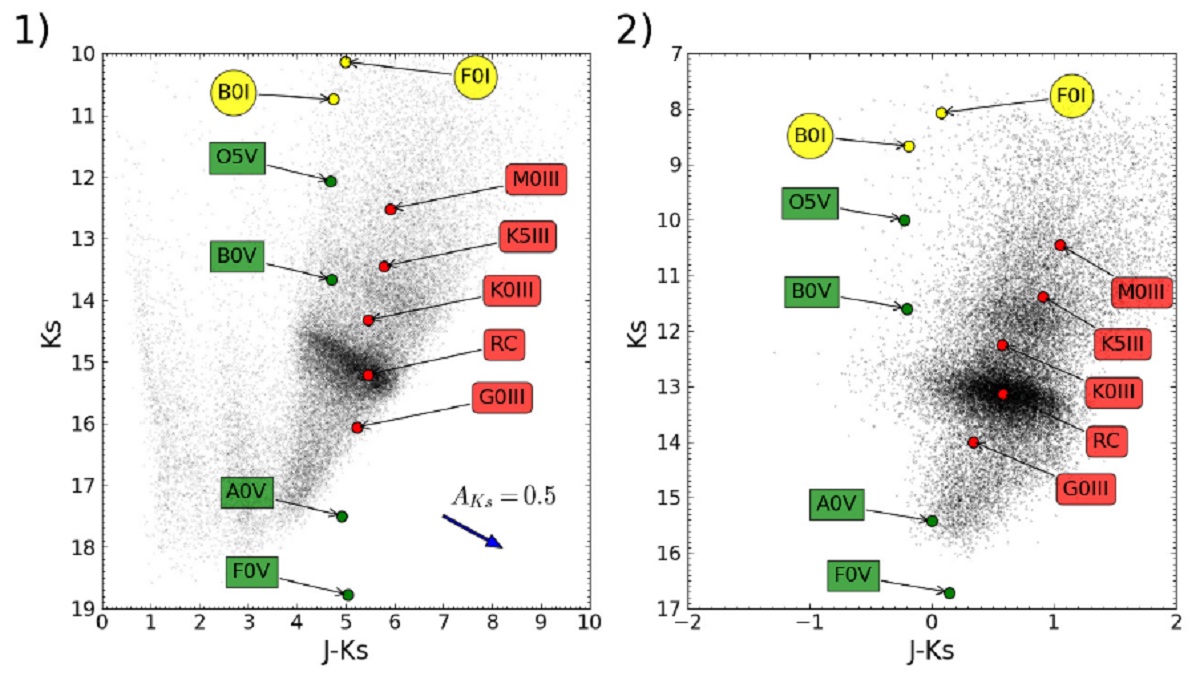

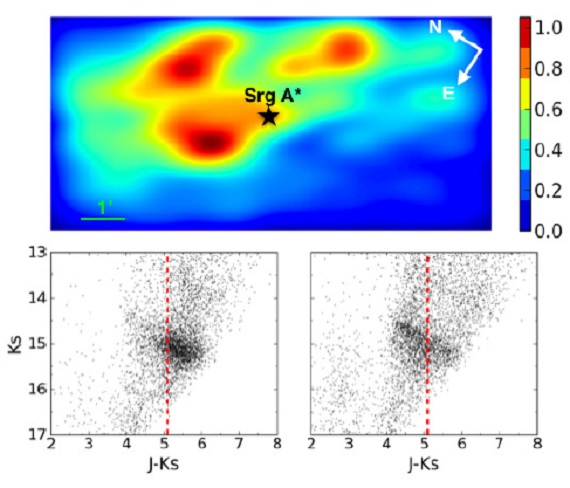

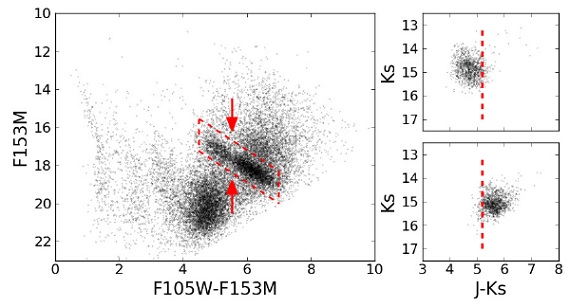

図15.上:J-バンド星密度。左下:星高密度域の CMD. 右下:暗黒雲の CMD. 赤縦破線=前景星とGC 領域星の境界。  図16.左:F153M-(F105W-F153M) CMD。赤破線平行四辺形=レッドクランプ。 赤矢印=レッドクランプ分布に生じた切れ目。右上:(1) HAWK-I カタログ中に J, Ks 等級があり、(2) かつ HST と同定された星で、(3) 左図の左側レッド クランプに属する星。 右下:(3) 右側レッドクランプに属する星。 赤縦破線=前景星とGC 領域星の境界。 |

|

CMD の特徴 図14は D15 データの CMD である。直ちに幾つかの特徴が見て取れる。 3本の黒矢印はおそらく前景星がトレースする渦状腕であろう。 赤楕円=AGB bump. 赤四角=Ascending giant branch and post-MS stars. 赤破線はレッドクランプ星である。 暗黒雲領域のマスク GC 領域には大きな暗黒雲があり、それらは除いておかないと GC 周囲の星 種族の研究が難しい。そのために平均カラーが良く用いられるが、減光の小さ な青い前景星が効いてしまい、あまり良くない。それよりは、J バンドの星の 数が少ない領域を探す方が効率的である。図15(上)に J バンド表面密度 のマップを示す。 |

透明領域と暗黒領域 図15の最大星密度の 40 % 以下を前面暗黒雲領域とみなす。また、 75 % 以上の領域を透明領域と呼ぶ。比較のため、 CMD は同じ面積で作る。 図15左下が透明領域、右下が暗黒雲領域の Ks-(J-Ks) CMD である。 透明領域ではレッドクランプが赤破線の右側にコンパクトに固まっている。 右下、暗黒雲領域では前景星の数がずっと多い。そこでは J-Ks = 3 付近に 渦状腕がはっきりと表れている。 (うーん、この解釈はちょっと。暗黒 雲では前面レッドクランプが赤破線を越えて赤い方に進入すると思うが、赤化 を無視してカラーで前面と GC を区別するのはおかしい。 なぜ、暗黒雲では前面星の数が増すかも不明だし。 解釈を全面的に考え直す必要があるのではないか? ) 区別は明快ではない 暗黒雲前面星と遠方の透明領域星の区別は明快ではない。二つの CMD が 重なる理由は:(1)雲のむらむら、(2)雲の支配域が広い。ムラムラの角 度は図15で表面密度を決めるのに使われた平滑長より小さい。また、透明領 域の面積は暗黒う雲領域の面積の 1/3 である。 HST による区別 二つのグループが存在することを確認するため、HST WFC3 による SgrA* を 中心にした 2.7'x2.6' の F105W, F153M 観測データ (Dong et al 2017)を使用 した。図16に HST F153M-(F105W-F153M) CMD を示す。レッドクランプが二つ のグループに分かれ、はっきりした境界が見える。図16の左下に HAWK-I カタログ中に J, Ks 等級があり、かつ HST と同定された星で、左図 の左側レッドクランプに属する星の CMD を示す。 右下には右側レッドクランプ に属する星の CMD を示す。この結果から J-Ks = 5.2 で二つのグループを分ける ことができる。 |

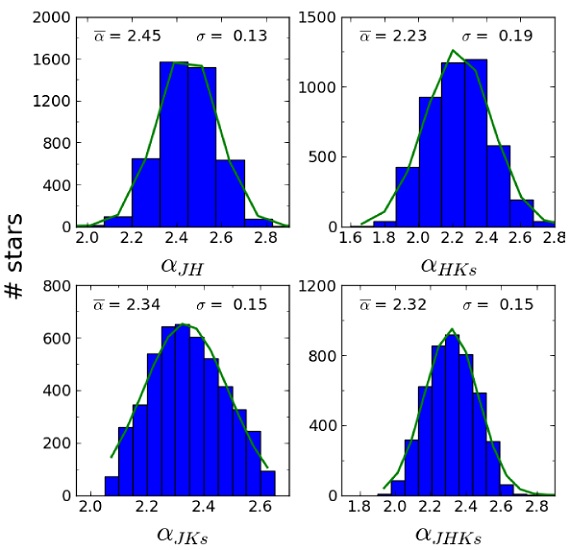

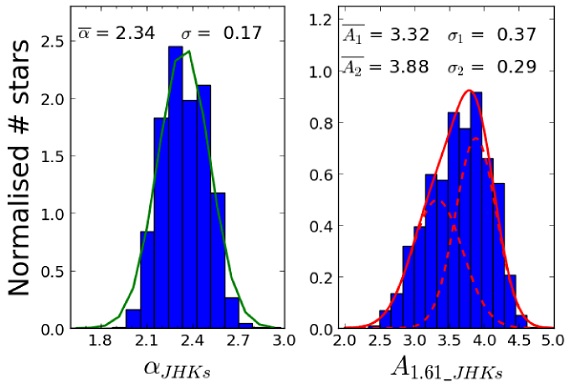

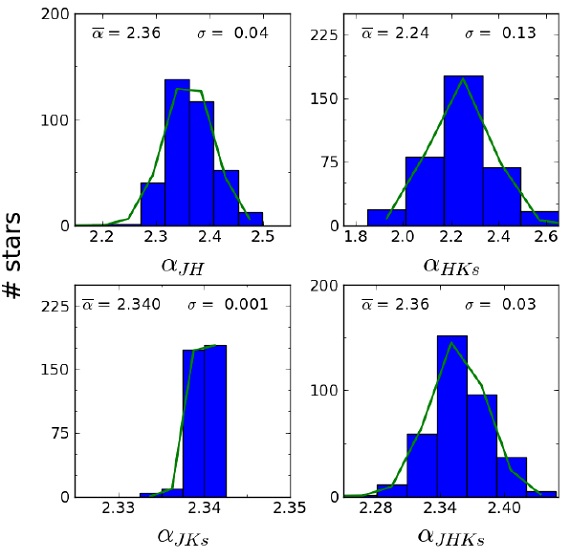

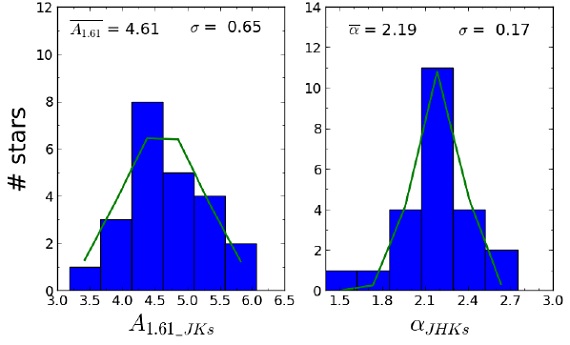

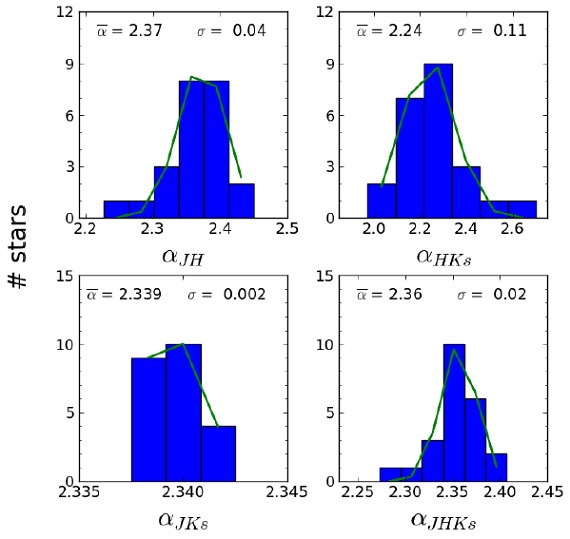

図17.高減光グループレッドクランプ星の、グリッド法で決めた α の ヒストグラム。緑線=ガウシャンフィット。 グリッド法 Kurucz モデル T = 4750K, log g = +2.5, Z = Zo を作る。 Ro=8.0 kpc, Rs=10 Rs を仮定する。A1.61 と α の 0.016 グリッド上で、J-H と H-Ks カラーを計算しておく(多分)。 |

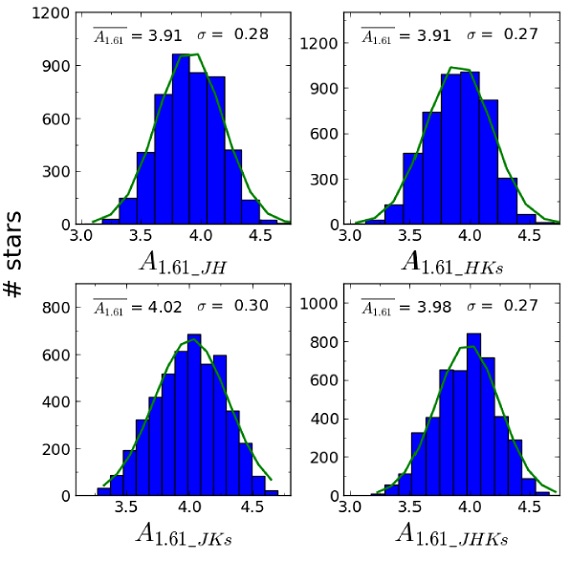

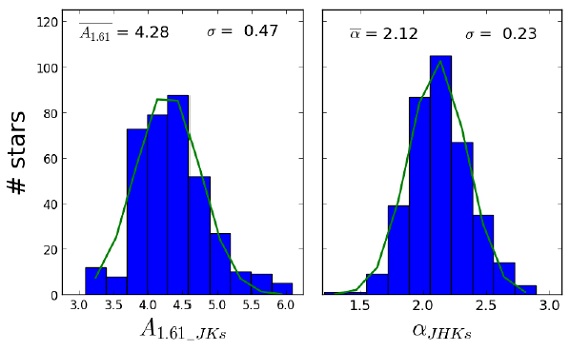

図18.高減光グループレッドクランプ星の、グリッド法で決めた A1.61 のヒストグラム。緑線=ガウシャンフィット。 図17、18:J-Ks = [5.2, 6] この方法を J-Ks = [5.2, 6] のレッドクランプ星に適用した結果を図17 と18に示す。2バンドだけの場合は CMD で決めたらしいが、本文中にはっきり 書いていないのでよく分からない。どうして書かないのか? |

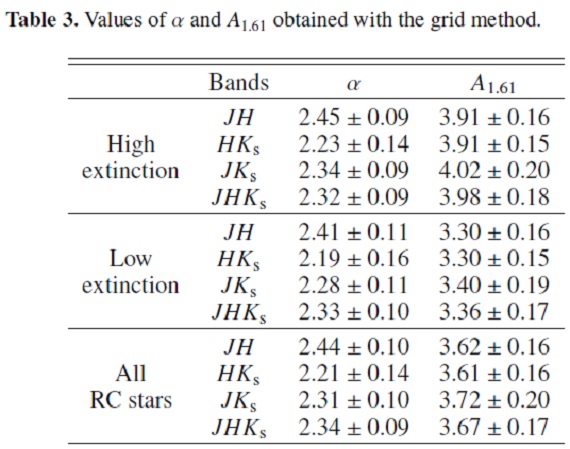

表3.グリッド法による α, A1.61_JHKs の値。 |

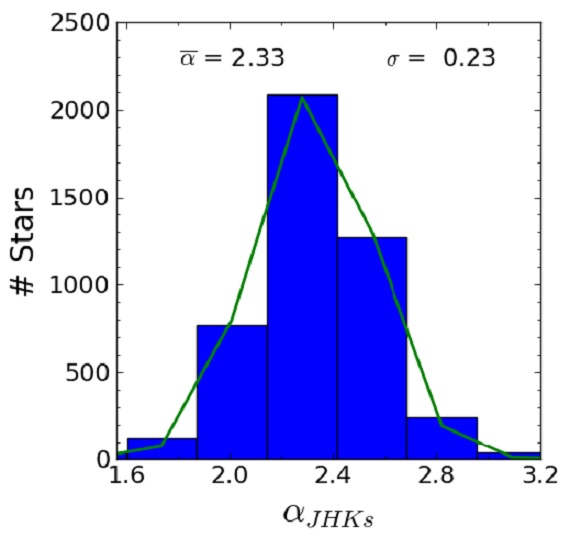

図19.全レッドクランプ星を用いたグリッド法ヒストグラム。 |

図20.高減光グループレッドクランプ星を フィックスト減光則法(二色図できめた)で決めた α, A1.61_JHKs ヒストグラム。 |

図21.低減光グループレッドクランプ星を フィックスト減光則法(二色図できめた)で決めた α, A1.61_JHKs ヒストグラム。 |

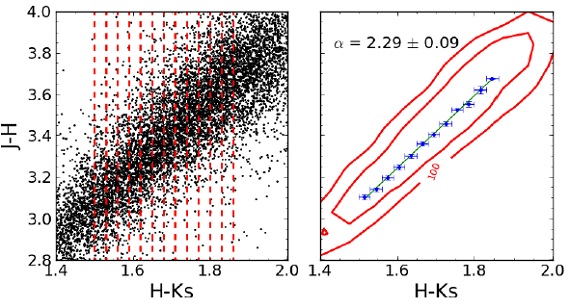

図22.左:二色図上の分布。赤破線。平均 α を計算するための区切 り線。右:赤線=等密度線。青線=区切りごとの平均値(ピークかもしれない) |

図23. |

図24. |

図25. |

図26. |

図27.J-Ks と距離 D = 8 kpc を仮定して決めた個々の減光と星半径。 |

図28.図14の星を使った AKs マップ。 |

図29.平均減光 A1.61 = 3.67 と DM = 14.51 を仮定して 観測等級と固有カラーの CMD。そんなものにどんな意味があるのか分からない。 |

図30. |

図31. |