4.2.Rλ の誤差

距離効果

バー構造 Nakada et al 1991 による RC 星までの距離変化は

観測領域内では 0.03 等程度の差しか生み出さない。

メタル量効果

種族効果も系統誤差の原因となる。しかし、メタル量勾配は小さい

Udalski et al 2002, Nishiyama et al 2005 また、RC に対する

メタル量効果が小さいことも分かっている。

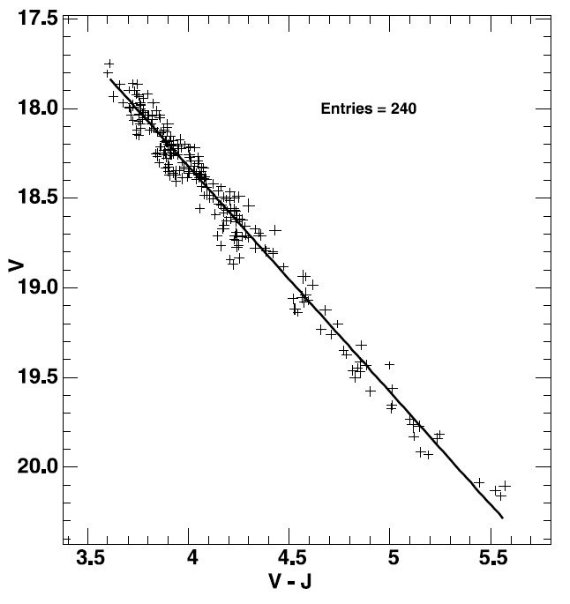

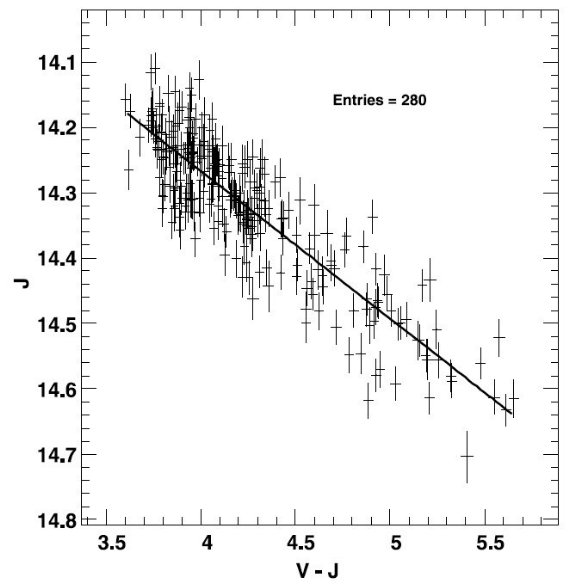

4つの副領域の (J, V-J) 色等級図上で、勾配 0.225 を固定して

直線フィットし、J 軸との交点の大きさを調べた。 13.37, 13.37,

13.35, 13.38 で有意な差は検出されなかった。交点を一定にして

勾配を変える実験でも同様の結果であった。したがって、種族効果は

結果に影響しないといえる。

4.3.Aλ/AV の評価

可視域

バルジ方向では 0.5 - 0.9 μm で減光曲線の勾配が急である、

つまり Rv が小さい、ことは当初バーデの窓で RC 星のカラーが異常で

ある原因の説明として、 Poposki 2000, Gould et al 2001, 提案

された。 小さい Rv は MACHO V, R 測光からも AV/

E(V=R) ≈ 3.5 として報告されている。OGLE V, I 測光の

Av/E(V-I) ≈ 2.0 Udalski 2003, Sumi 2004 も同様である。

Cardelli et al 1989, Fitzpatrick 1999 のバルジ方向減光曲線

の解析近似式は Rv=2 を導入している。この値は希薄星間空間に

適用される Rv = 3.1 よりずっと小さい。

小さな Rv

Cardelli et al 1989 式は λ > 0.9 μm では

Rv に関係なく λ-1.61 を採用している。

しかし、Av は Rv に依存し、また AV/E(V-J) も

AJ/E(V-J) も Rv に依存する。我々の結果は Rv = 1.8

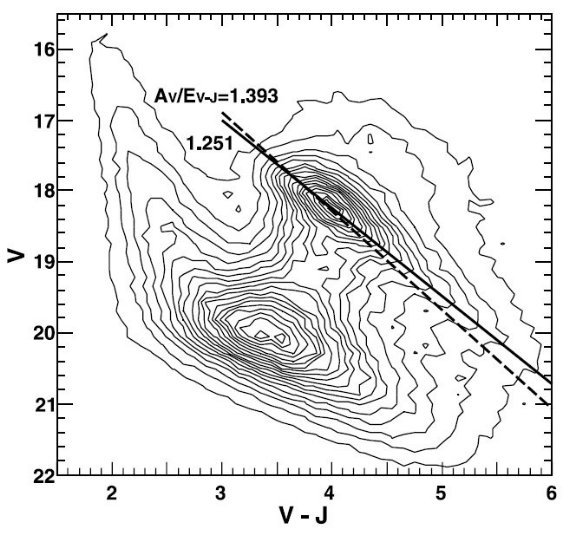

と良く合い、やはり非常に小さい。図3には Rv = 3.1 と 1.8 の

場合の赤化ベクトルを描いてある。

小さな Rv は通常小さなダスト粒子が卓越していることを示す。

この微小粒子は紫外から可視にかけての減光を支配する。多くの

方向で Rv が低い領域、特に高銀緯で、見出されている Larson et al 1996,

Larson, Whittet 2005 が、 Rv < 2.0 となるのは少数 Szomoru,

Guhathakurta 1999, Larson, Whittet 2005 である。

| |

近赤外

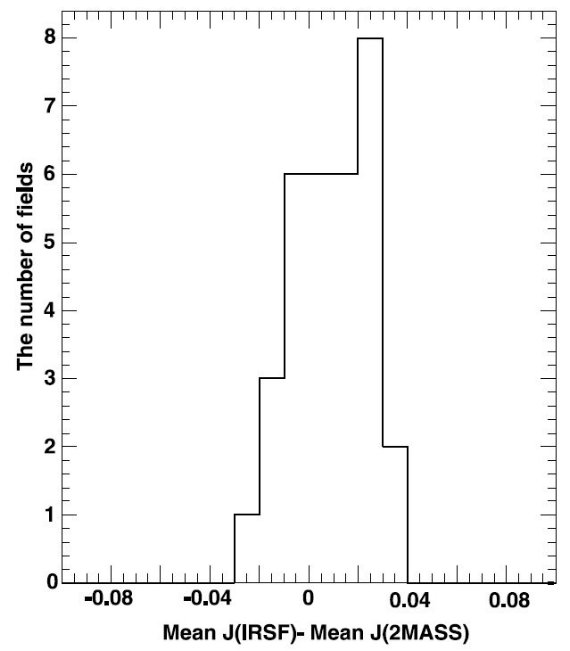

前論文では J, H, K バンドでの吸収を調べた。本論文で J バンドの

吸収と V バンドの吸収がつながった。ただし、前回の強い吸収の領域は

今回の観測領域とは重なっていない。

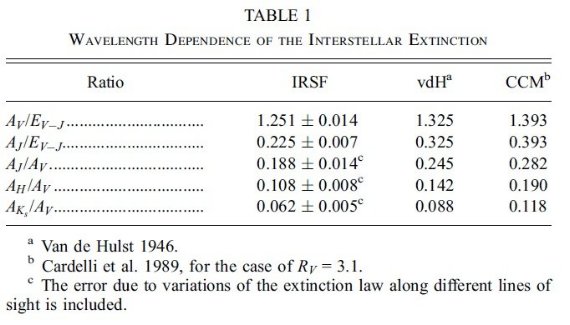

全論文では 4 deg × 2 deg で AKs/E(H-Ks) の変化は最大

7 % であった。今回 AJ/AV = 0.188 ±0.005 を

得たが、視線方向による変動も前論文の AKs/E(H-Ks) と同じと

見なし、 AJ/AV = 0.188 ±0.014 とする。ここに

0.014 = [0.0052+(0.0188×0.07)2]1/2

である。前論文の AJ : AH : AK =

1 : 0.573±0.008 : 0.331±0.004 を用いて、

、以下の結果を得た。

AJ/AV : AH/AV :

AKs/AV = 0.188±0.014 : 0.108±0.008

: 0.062±0.005.

この結果は Rieke, Lebofsky 1985 の結果に基づく Rv=3.1 Cardelli et al

曲線より明らかに急勾配である。

表1.星間減光の波長依存性

|