観測の動機

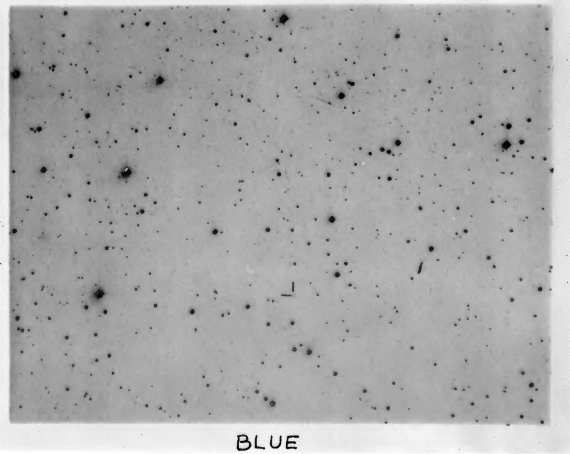

CITにおける赤外天文学プログラムの一環として、 0.68 - 0.92 μm

と 2.01 - 2.41 μm バンドでのスカイサーベイが進行中である。そのような

サーベイを行う動機は、 2.0 - 2.5 μm の大気窓で見える天体の無バイアス

センサス(調査)を得ることである。そこには当然多くの通常星が含まれるが、

同時に興味深い天体も含まれるかも知れない。

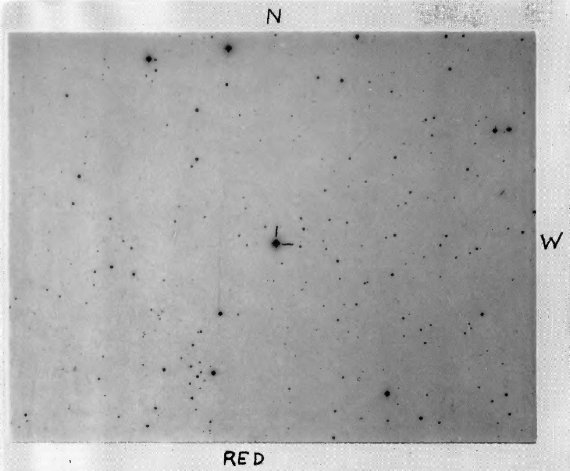

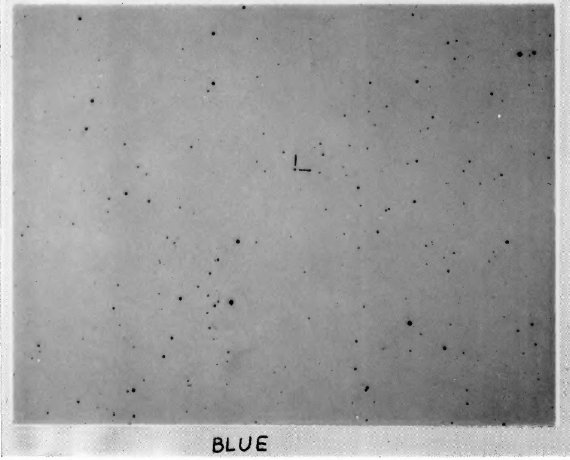

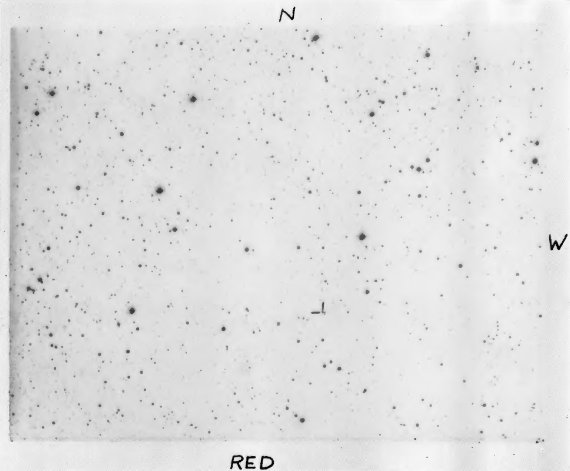

超赤色天体

既に驚くほど赤い天体が多数見つかっている。これら超赤色天体の多くは銀

河系に属し、星間赤化を受けている可能性がある。しかし、少なくともいくつ

かの天体については、その極端な赤さは固有の性質のように見える。

検出器

望遠鏡は 62 インチ f/1 アルミコーティングプラスチック鏡で、その分解

能は 2' である。ミラーは 20 Hz で振られる。検出器は PbS の押し引きペア

を 南北に4組並べたもので、各組が赤緯 10' を担当し、全体で赤緯 40' が

掃引できる。

| |

走査

望遠鏡は日周運動の 15 か 30 倍のスピードで赤経一時間分を

掃引する。掃引の赤緯は 15' 刻みで変えて行く。こうして赤緯 3° か

6° 巾の空が各晩掃引される。天の各点は少なくとも2回は観測される。

Iバンドはシリコン検出器を PbS の横に置いて観測した。

感度

PbS シグナルと K 等級の比較を通常星について Johnsonn 1962, 1964 の

K 等級リストと比較し、 Si 検出器シグナルを Kron, White, Gascoigne 1953

の I 等級と比較した。感度は I = 9 mag, K = 5 mag である。

カラー分布

Aur-Tau 領域のテスト観測で検出した 350 星の予備調査を行った。

I-K の分布は 4 より赤くなると急降下する。I-K = 6 では実質的にゼロ

となるが、全体の 1 % くらいがそこに残る。

|