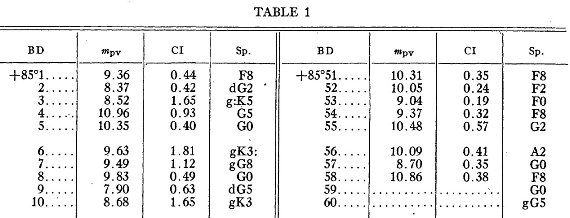

表1の例.北極の 5° 以内の BD 星リスト。photovisual 等級 mpv とカラー指数 CI は Seares, Ross, Joyner 1941 から採った。スペクトル型 は我々の決定である。

HDとの比較

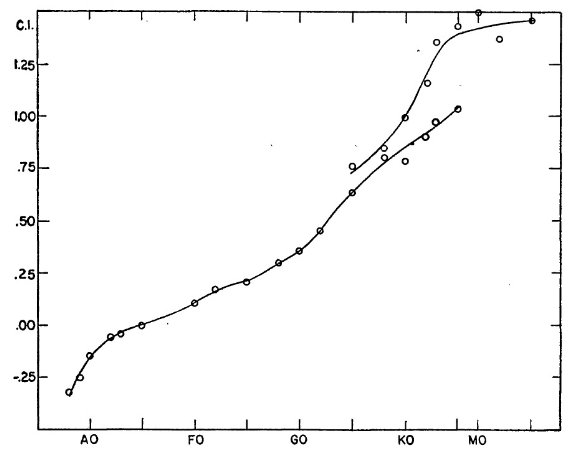

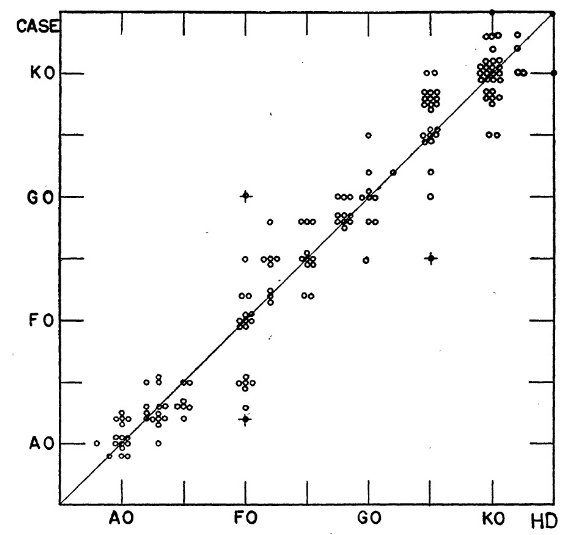

表1には HD スペクトルタイプが 150 星含まれている。そこで、図1には HD スペクトル型と我々の決めたスペクトル型を比べた。大体良く合っているが、 HD には G8 が含まれていないので、そこでばらつきが大きい。

Upsala との比較

Upsala と Case とで共通な星で巨星、矮星の区別を比べた。 231/262 = 88 % が一致した。一方で Bergedorfer Spectral Durchmusterung との比較では 33 % しか一致しなかった。

矮星の割合

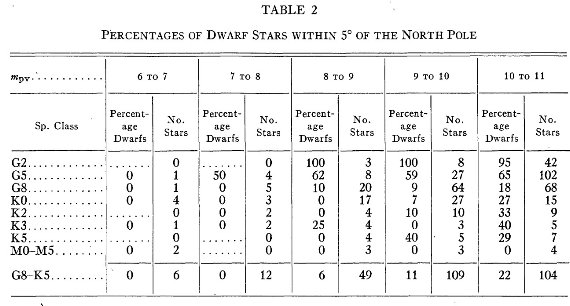

表2には mpv = 6 - 11 で G2 - M5 の星について矮星の割合 を示した。この値は van Rhijn, Bok, Van de Kamp, Vyssotsky の結果と 特に K-型で良く合う。

表2.北極から 5° 以内での矮星の割合。

図1.HD スペクトル型と今回決めたスペクトル型との比較。