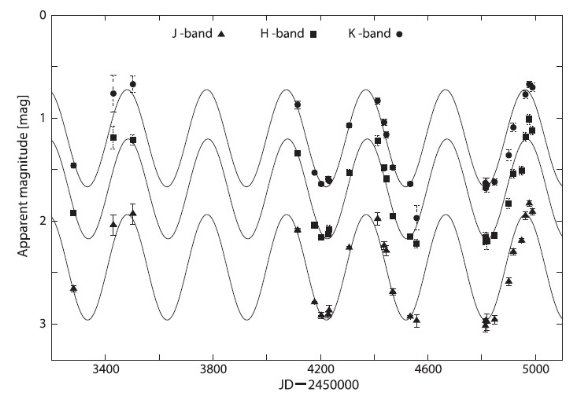

| ミラ型星 R UMa の年周視差を VELA で測定した。2年間の観測から LSR 視線速度 37 - 42 km/s にH2O メーザーを検出した。年周視差 1.97 ±0.05 mas = 508±13 pc であった。VLBI マップには総計 72 個の光点が 110 au 領域に散らばっている様子が観察された。メーザー点の運動から、ヒッパル コス固有運動を引いてそれらの星周運動を求めた。 |

K バンドモニタリングを行い、平均等級 ⟨mK⟩ = 1.19±

0.02 mag を得た。先に求めた距離から絶対等級 MK = -7.34±0.06

を得る。これは以前 R UMa に対して得られていた値より遥かに高精度である。銀河系

ミラ型星の MK - log P 関係のゼロ点を求め、 MK = -3.52 log P +(1.09±0.14) を得た。赤色超巨星を含む他の長周期変光星データも集め、MK - log P 関係 の別の系列を研究した。 |

| R UMa はヒッパルコス視差 2.37±1.06 mas = 422+341 -130 pc で誤差が大きい。VELA 観測は視差精度を大きく向上させる。 | メーザー点の分布が T Lep のように対称的だと解析がたやすいが、今回の用 に点数が少ない場合は特別の解析法が必要である。 |

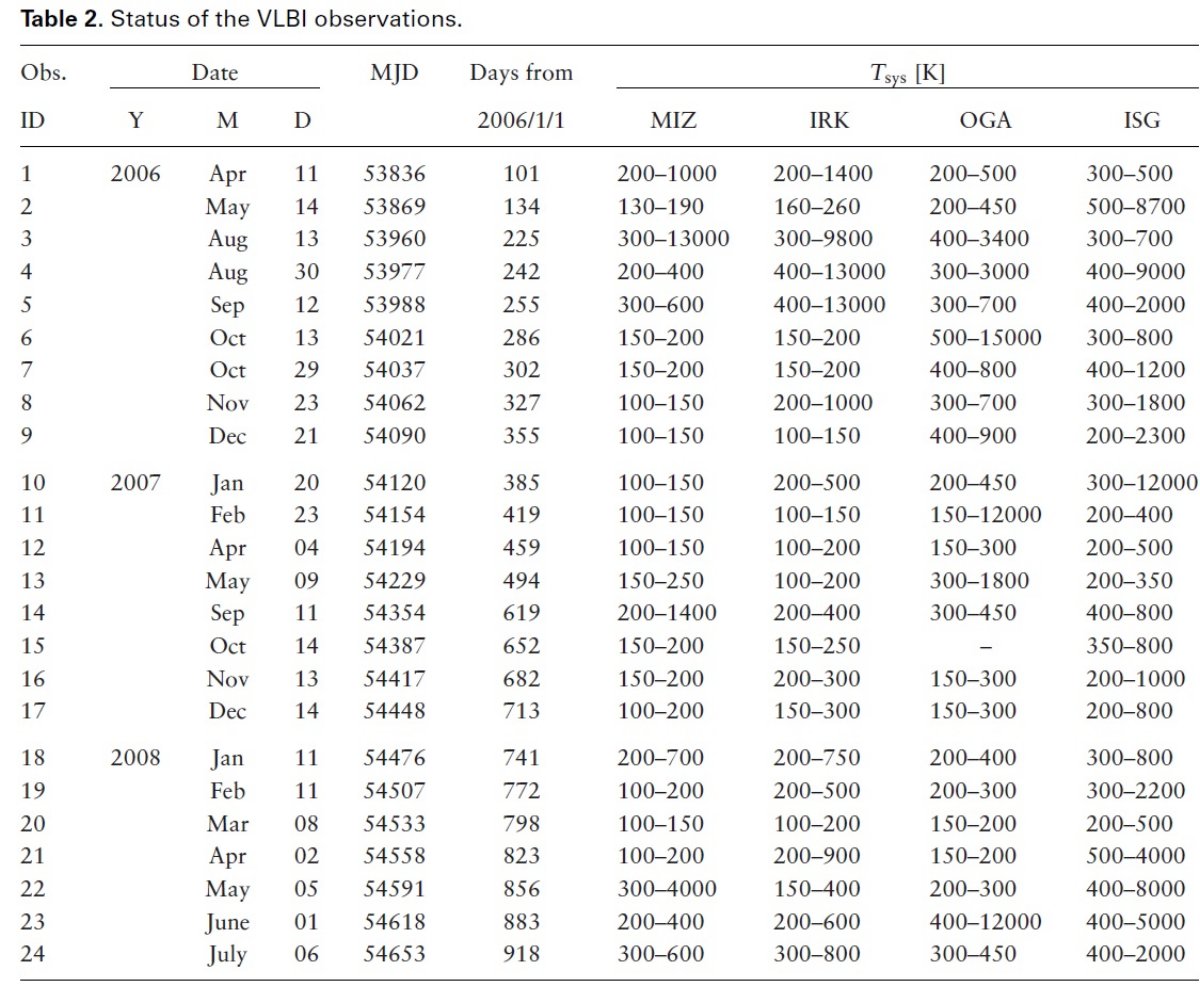

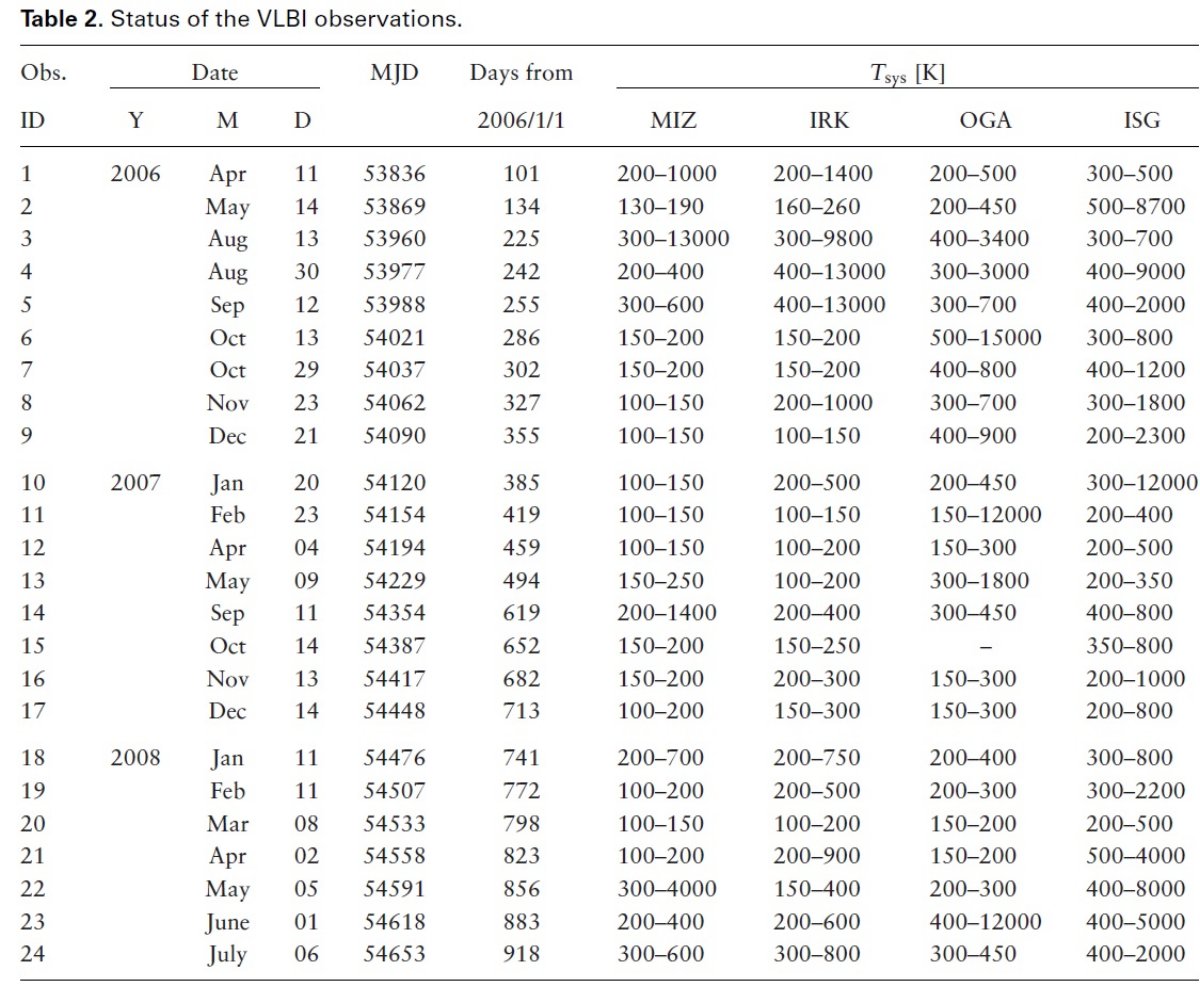

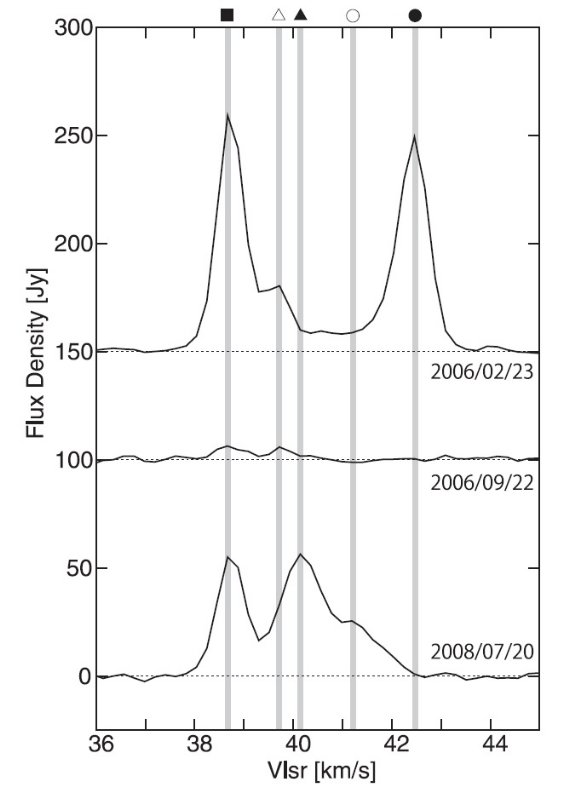

2.1.VLBI 観測VERA による R UMa 22 GHz H2O モニタリングは 2006 年 4月 から 2008 年 7 月まで 24 回実施された。近傍の系外天体 J1056+7011 を 位置参照天体として用いた。両者は位置角 39° で互いに 1.78° 離 れている。表1に2天体の位置を示す。表2には観測をまとめた。2.2.単アンテナ観測入来では 2003 年から単アンテナ観測で H2O 強度モニターを 行っていた。変換係数は 20 Jy/K である。 |

表1.VLBI 観測天体位置 2.3.近赤外観測近赤外観測を 2007 年 1 月から 2009 年 5 月まで鹿児島 1 m 鏡で行った。 検出器は 512 x 512 ハワイアレイで視野角 5 arcmin である。天体は明るいため 焦点をぼかして観測した。 |

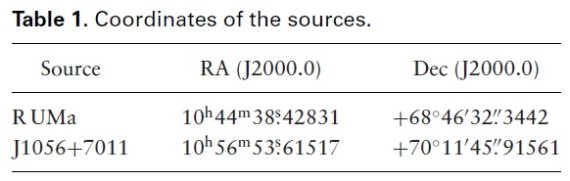

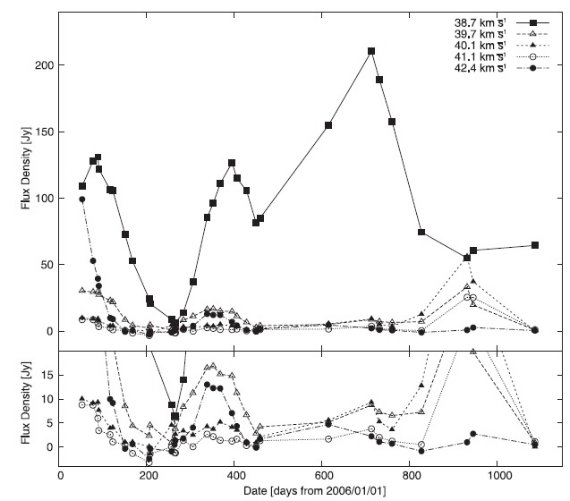

図1.R UMa H2O メーザー強度スペクトルの時間変化。灰色 線= 5 つの速度成分。上軸上の記号が成分を以降の図で表す。横破線= ノイズフロア。 |

3.1.入来単アンテナ観測の結果図1には R UMa H2O メーザー強度スペクトルの時間変化を示す。 図2にはその5成分の強度変化を示す。38.7 km/s 成分が圧倒的に強い。 図2.H2O メーザーの5成分の強度変化。下枠=弱い成分の拡大。 |

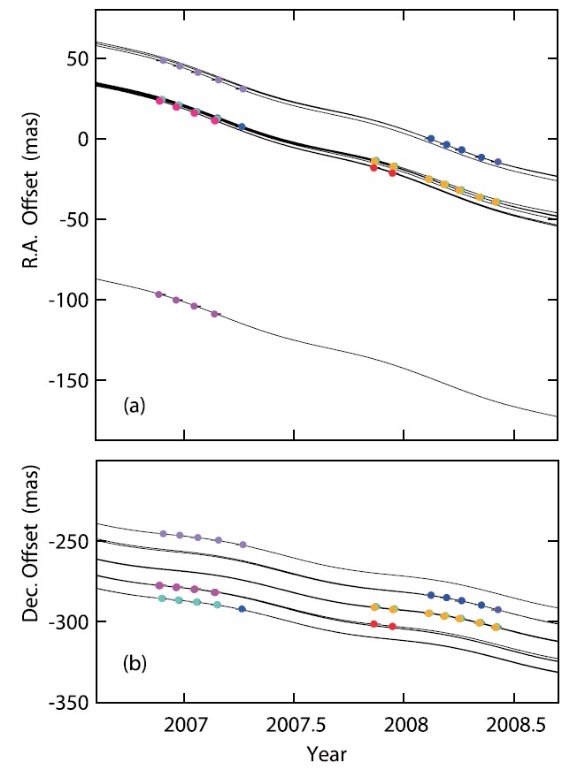

図3.メーザー点位置オフセットの時間変化。上= RA. 下= Dec. 点の色は?実線=ベストフィットモデル。 |

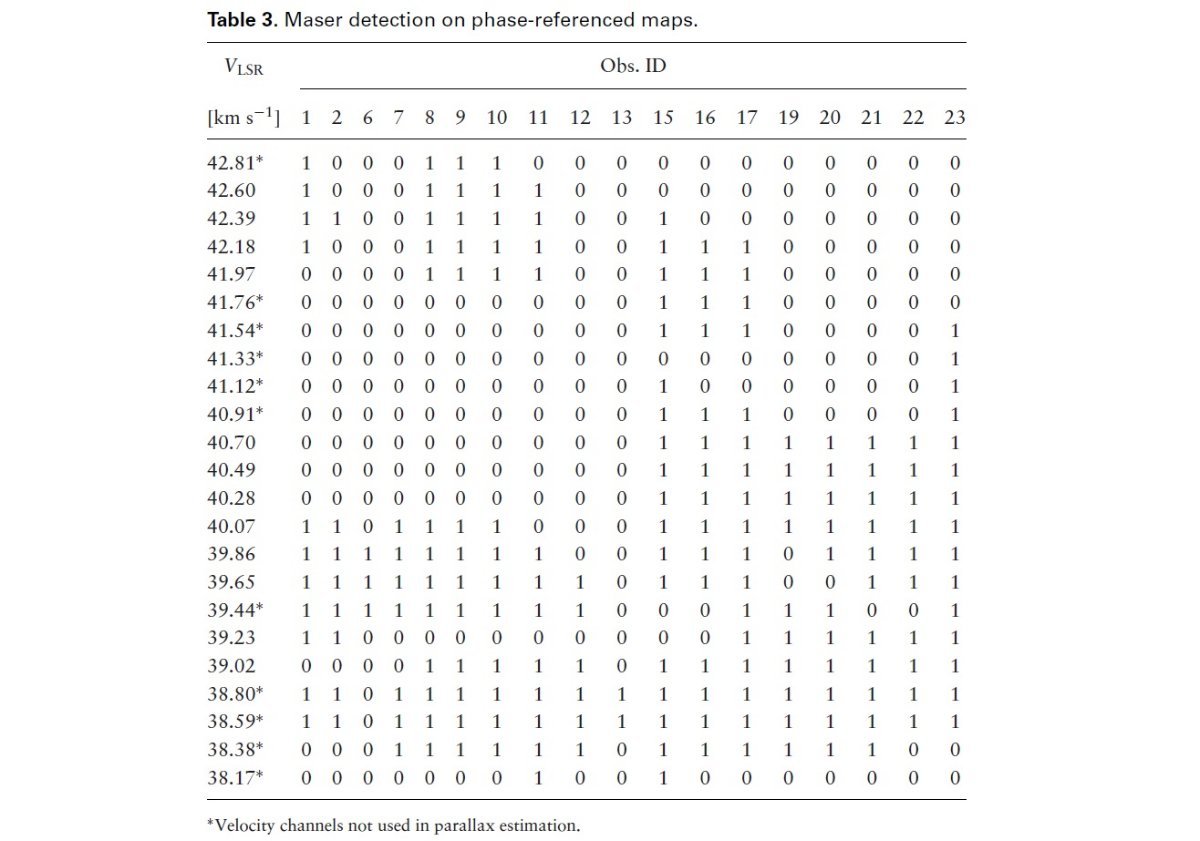

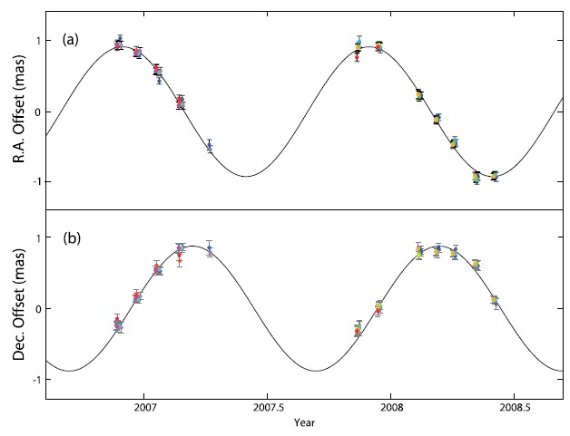

3.2.エラー評価3.3.年周視差メーザー検出phase-referencing 解析から 24 回の観測中 18 回でメーザー点を検出した。 6回の観測では、信号が弱い、天候が悪い、データ取得の問題などで検出に 失敗した。表3にそれらの結果をまとめた。検出されなかった回は抜いた。 外した点 大抵の速度チャネルで、メーザー点は phase-referenced map 上で 点状構造を示すが、 VLSR = 38.38, 38.59, 38.80, 39.44 km/s での構造は複雑でかつ不安定であった。そのためメーザー点の同定が困難と なったので解析から外した。その他に7速度成分の検出回数は少なすぎたので やはり外した。表3でそれら視差解析から外した速度は * 印を付けた。 視差の決定 単一速度成分でも幾つかのメーザー点が見えている場合もある。それで、 15速度成分に計82のメーザー点を検出した。それらの RA と Dec 164 個の数値データを用いて、15の個々の点の固有運動、初期位置、共通視差 で15x4+1=61個のフリーパラメタ―の決定した。その結果、 視差= 1,97 ±0.05 mas = 508 ±13 pc を得た。  図4.メーザー点の視差振動。上=RA. 下=Dec. |

|

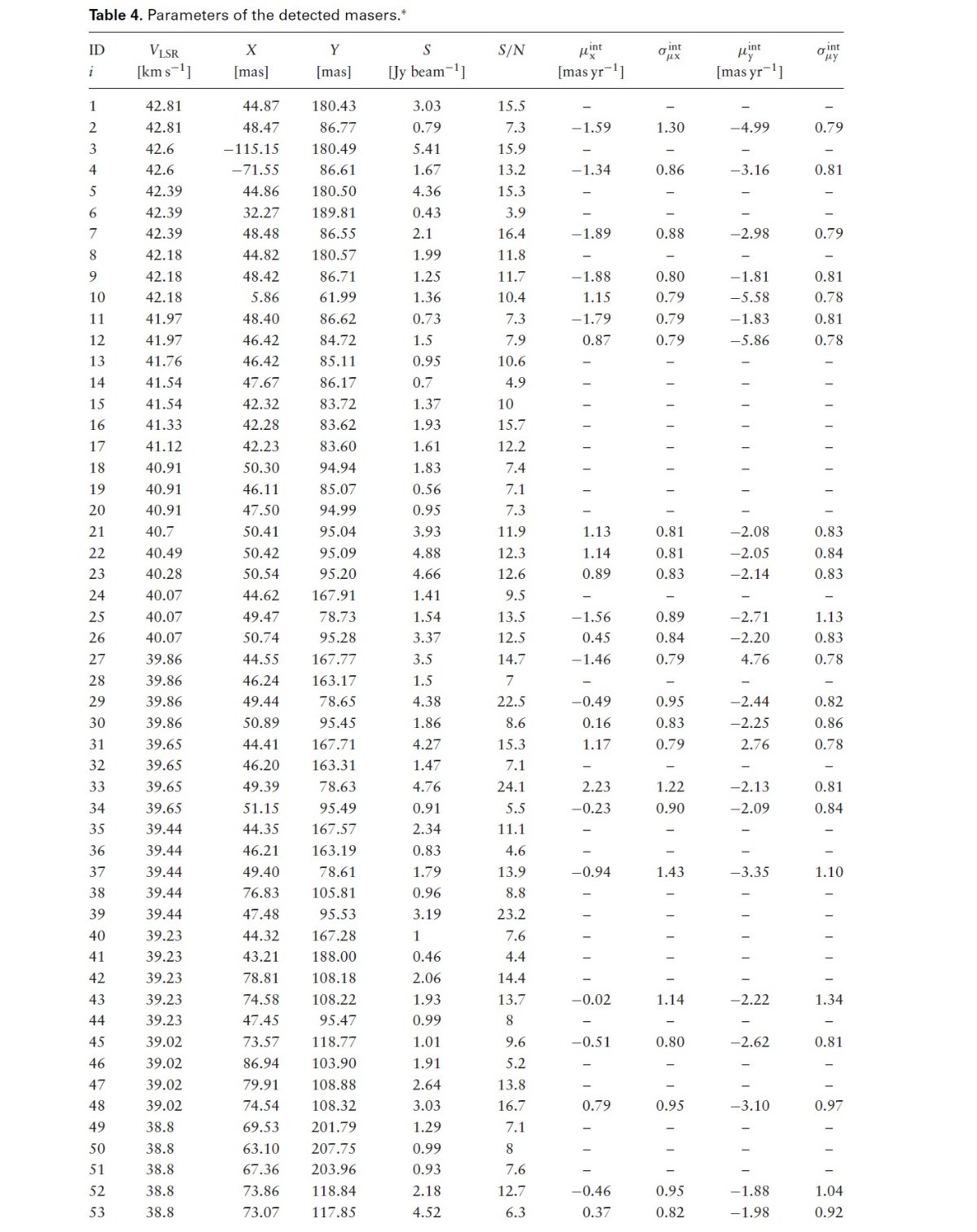

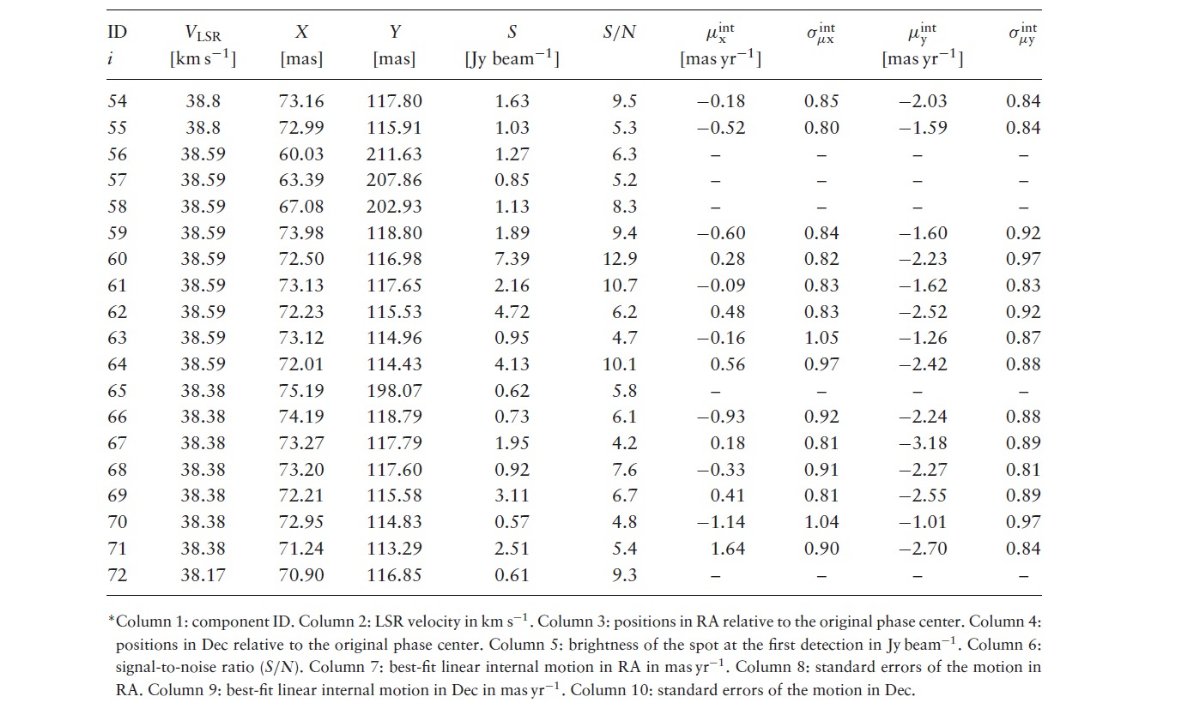

表4=検出メーザー点 表4には検出されたメーザー点を全て載せた。我々は 72 点のメーザー源を 同定した。それぞれの点は R UMa の系統運動に連携して運動している。 2006 年 4 月 11 日のメーザー点の星周分布を得るために、我々はヒッパルコス カタログの系統運動 μHIP = (-40.51±0.79, -22.66 ±0.78) mas/yr を用いて、それらが最初に検出された位置を外挿した。 メーザー点の位置を表4の第3,4列に示す。 (位置を外挿するの意味が不明。 表4には期間中に見つかったメーザー源をつながりの付くやつ毎にまとめて 一覧にしてあるのか。見つかった観測番号でも書いておいてくれればいいのに。 ) 図5=メーザー点の分布 図5には 2006 年 4 月 11 日に 300 mas 平方上で得たメーザー点の分布を 示す。視線速度で色分けした丸がメーザー点を示す。点源の大部分はマップの 東側に位置する。速度勾配が見て取れる。 (図5は本当に4月11日 のマップで、全期間の重ね合わせではないという確信が薄いのが困る。 図の方のキャプションにないんだものね。 ) |

図5.(2008 年 4 月 11 日 の) R UMa メーザー源の分布と内部運動。マップの サイズ= 300 mas = 152 au (D=508 pc). 丸印の色=視線速度 (38 - 43 km/s) を示す。点線丸= 85 mas 半径。 |

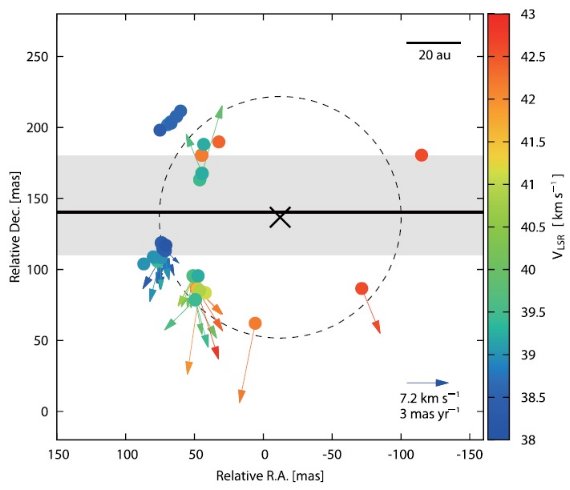

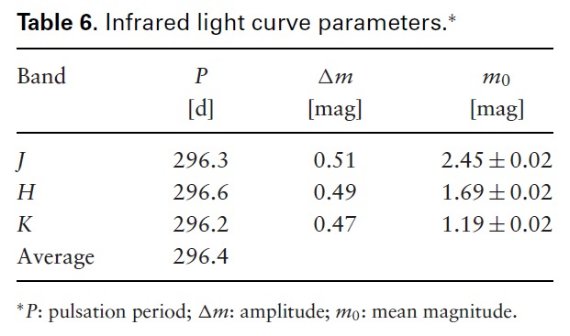

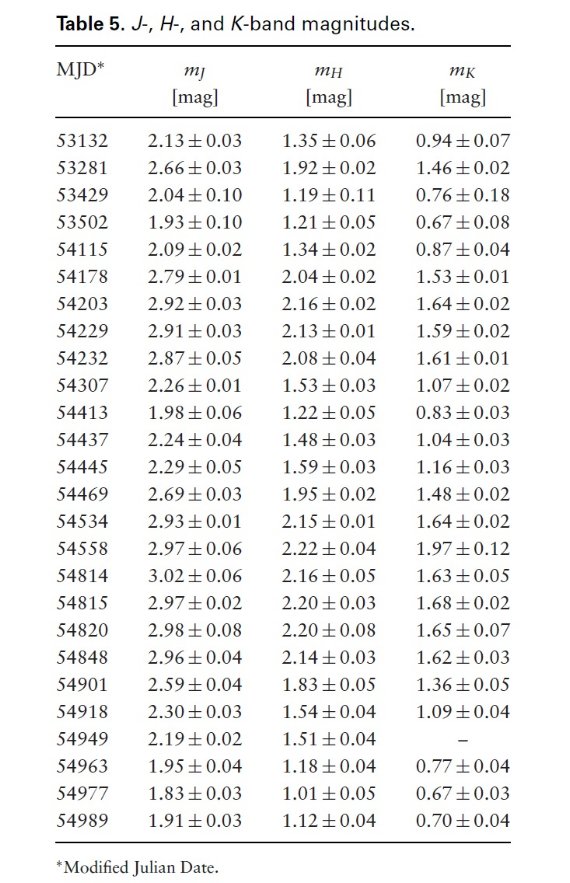

図6.R UMa の赤外変光曲線。三角=J,四角=H,丸=K. 実線=ベストフィット。  表6.赤外変光曲線のパラメタ― 表5=赤外測光 表5の J, H, K 測光結果を、 mJ,H,K = Δm sin (2πT/P + θ) + m 0 でフィットした。 |

表5.R UMa の J,H,K 等級。 図6=変光曲線 図6にバンド毎の変光曲線を示した。3つのバンドの周期Pの平均は 296.4 d であった。m0(K) = 1.19 ±0.02 mag, Δm(K) = 0.47 mag である。 |

|

ヒッパルコス固有運動の利用 VERA からは個々のメーザー点に対し固有運動 μVERA が求 まっている。しかし星本体の固有運動は分からない。そこでヒッパルコスから の固有運動 μHip を持ってきて、(μVERA - μHip) を作るとこれは中心星に準拠した座標系でのメーザー の運動を表す。van Leeuwen 2007 によると、 μHip = (-40.51±0.79, -22.66±0.78) mas/yr である。2回の観測が あるメーザー 38/72 点に対し、内部運動が求まり、表4に示す。内部運動の 誤差の原因は殆どがヒッパルコス固有運動のエラーから来る。 |

VERA から決める固有運動 VERA メーザー点の固有運動の平均値は ⟨μVERA⟩ = (-40.77±0.39, -24.75±0.38) mas/yr である。この値を μHip と較べると RA 方向は エラー範囲内の差で一致がよいが、 Dec 方向の差は 2 mas/yr ある。図5を見ると分かるようにメーザー点の分布 には偏りがある。これが Dec 方向の大きな差の原因だろう。 図5=内部運動 図5には内部運動を矢印で示した。右下の 3 mas/yr の矢印は 7.22 km/s に相当する。 |

|

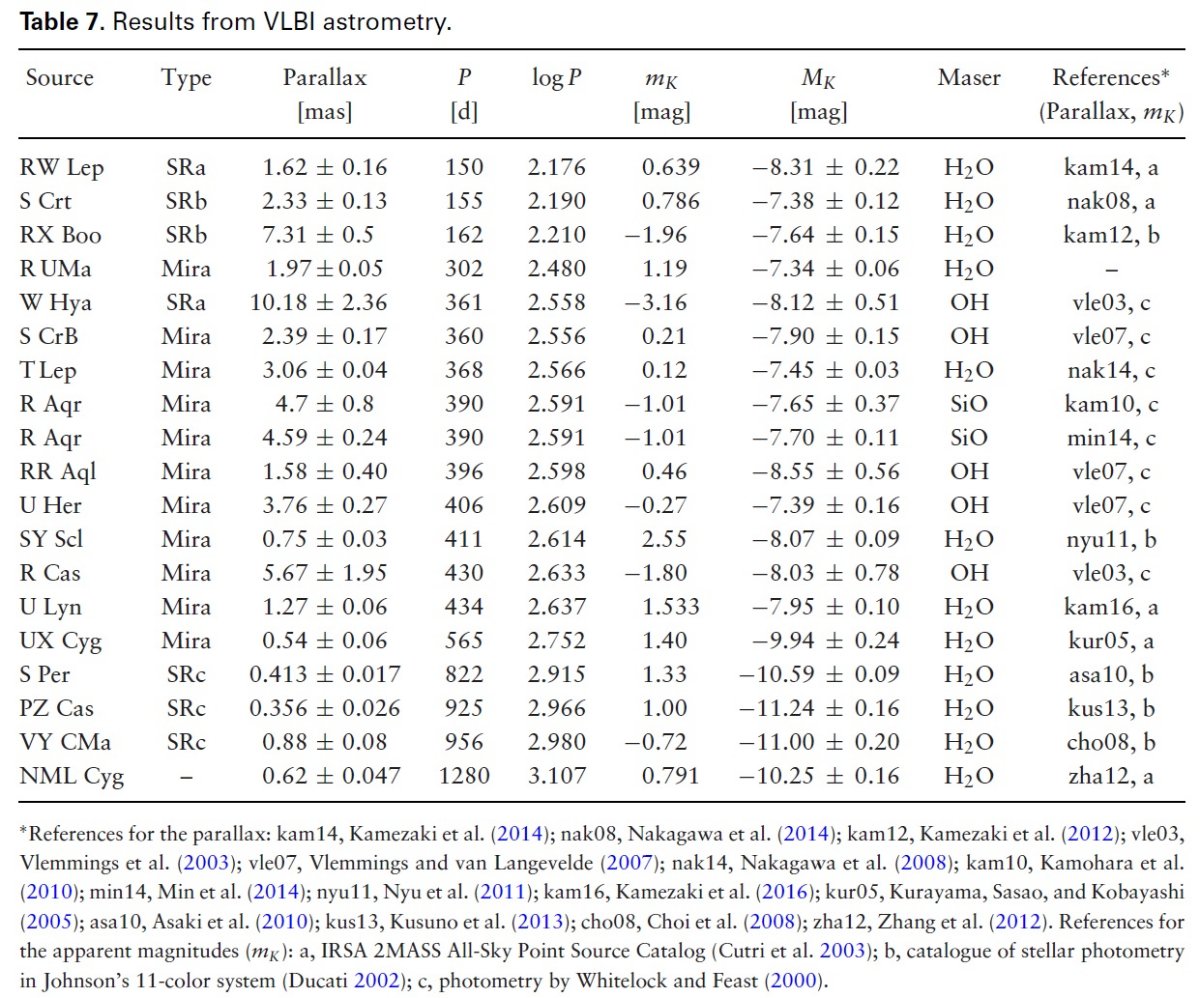

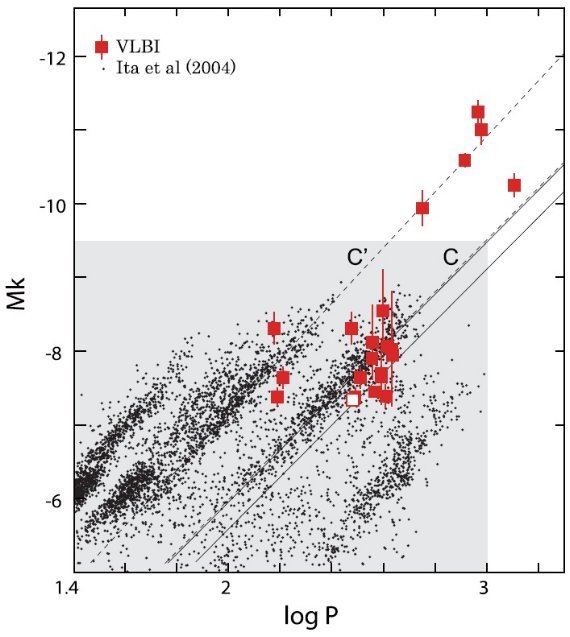

周期等級関係 表7にこれまでに電波干渉計で得られたミラ型星の一覧を載せた。SRa, SRb, Mira, SG=SRc が含まれる。 その中のミラ 11 星と RW Lep = SRa, S Crt = SRb, RX Boo = SRb, W Hya = SRa を用い、 MK - logP 関係に MK = -3.52logP + δ を仮定して δ を決めた。 勾配 δ は Ita et al. (2004) から採った。重み無し最少二乗フィットでは、 MK = -3.52logP + 1.09 ±0.14 重みあり最少二乗フィットでは、 MK = -3.52logP + 1.45 ±0.07 である。エラーとしては視差に起因するエラーのみを考慮した。 全ての星でのフィット 表7の全てのミラ型星と セミレギュラー 星を含めるため、セミレギュラー 星の周期を2倍してフィットを行った。 (これは、初めに書いたフィット の際のデータ処理をここに書いたものらしい。そう理解するまで大分時間を 消費した。 ) 超巨星は含めない。幾つかの MK エラーは極めて小さく、そのために重み無しとありとで δ 間の差は 0.36 となった。 (図9には表7の log P, MK がそのままと、あと二つ RW Lep と S Crt だけは周期を2倍した点がプロット されている。キャプションにはその説明がない。 ) 図9=表7全ての星 図9には表7全ての点をプロットした。今回の R UMa は白四角である。 二本の実線の上=重み無し、下=重みありのフィットである。二本の破線は Ita et al 2004 の系列CとC’である。灰色点は Ita et al 2004 を LMC の 距離指数 18.49 (van Leeuwen 2007) で絶対等級に直した。銀河系と LMC とで ズレが見られない。 ( Ita04 だと δ = 19.543-18.49 = 1.05 になる。) 超巨星 3つの赤色超巨星と NMC Cyg の4天体はミラより3等明るい。超巨星のサンプル数は 少な過ぎ、今後の課題である。 |

図9.赤四角=表7の VERA ミラ。白四角= R UMa. 実線=表7のミラ型星 へのフィット。背景は Ita et al 2004 の LMC LPVs. |

|

R UMa VERA 観測から R UMa の視差 1.97±0.05 mas = 508±12 pc を 得た。 メーザー点の分布と運動 メーザー点 38 個の運動と検出された 72 点の星周分布が求まった。 |

周期等級関係 VERA で距離が求まった LPV から周期等級関係を以下のように求めた。 MK = -3.52logP + 1.09 ±0.14 (重み無し) MK = -3.52logP + 1.45 ±0.07 (重みあり) ( これは全部使っていない? 大体、C, C' 無差別に決めたのか?) 超巨星 超巨星も C, C' 系列の延長に乗るのは興味深い |