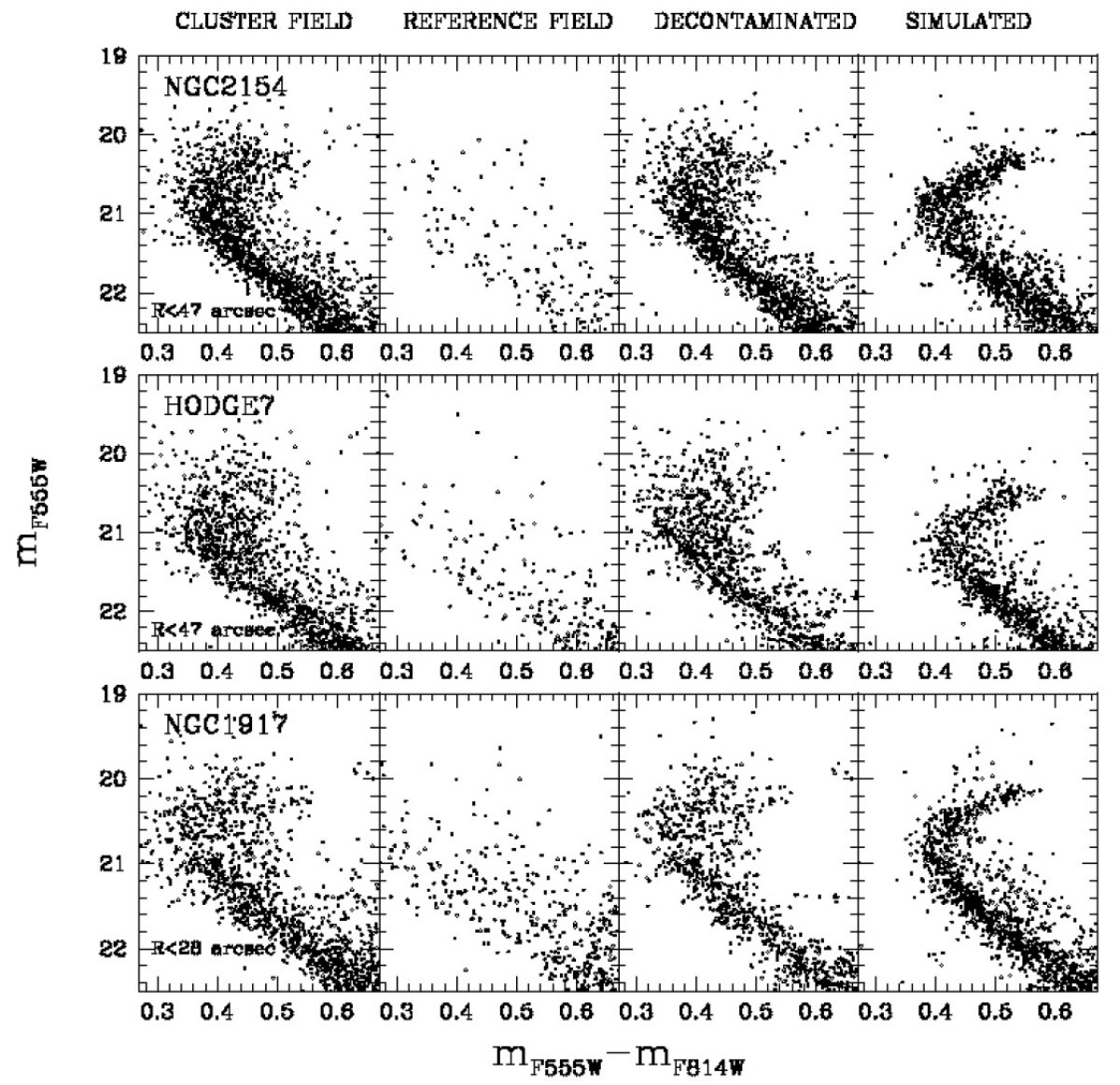

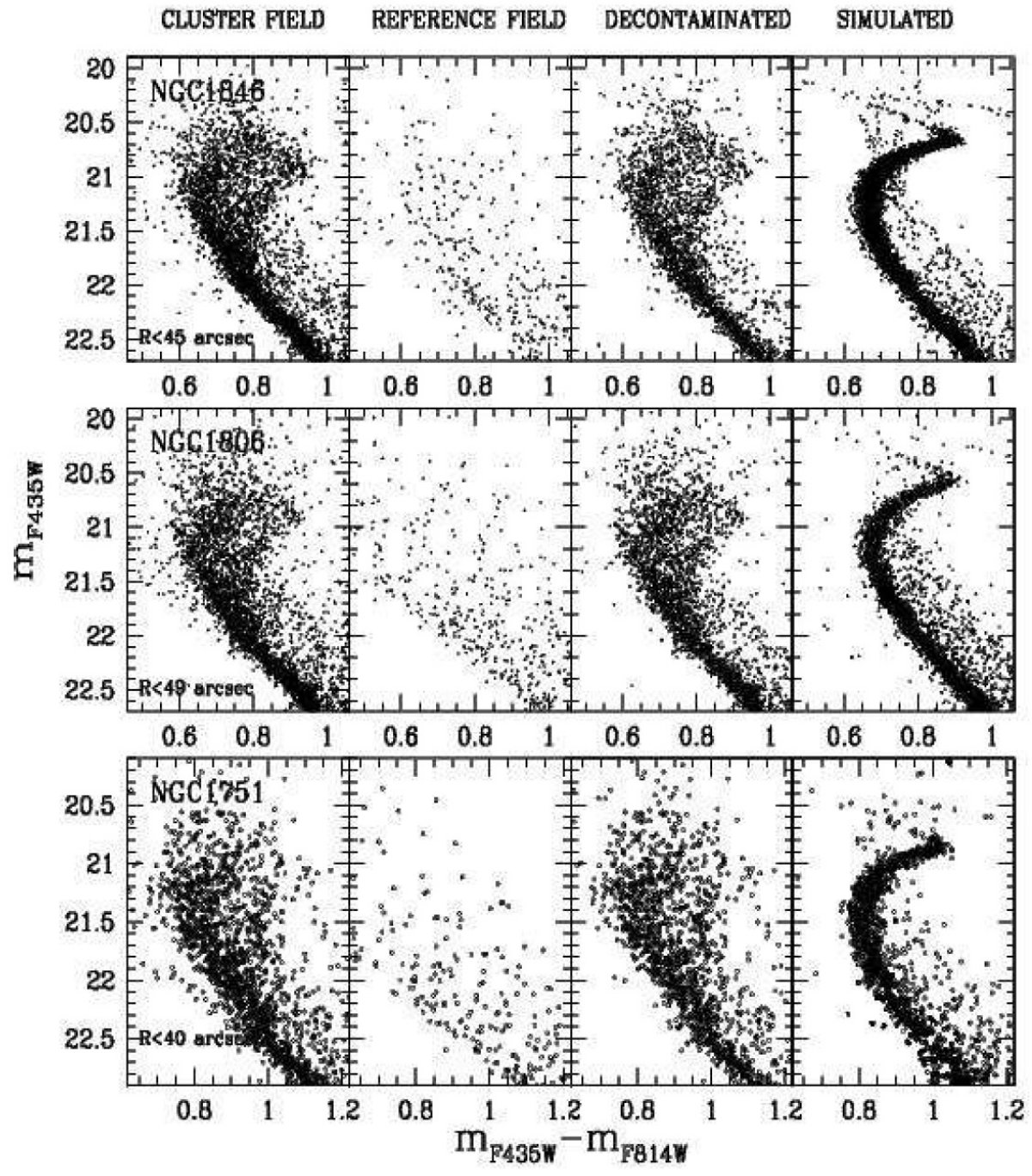

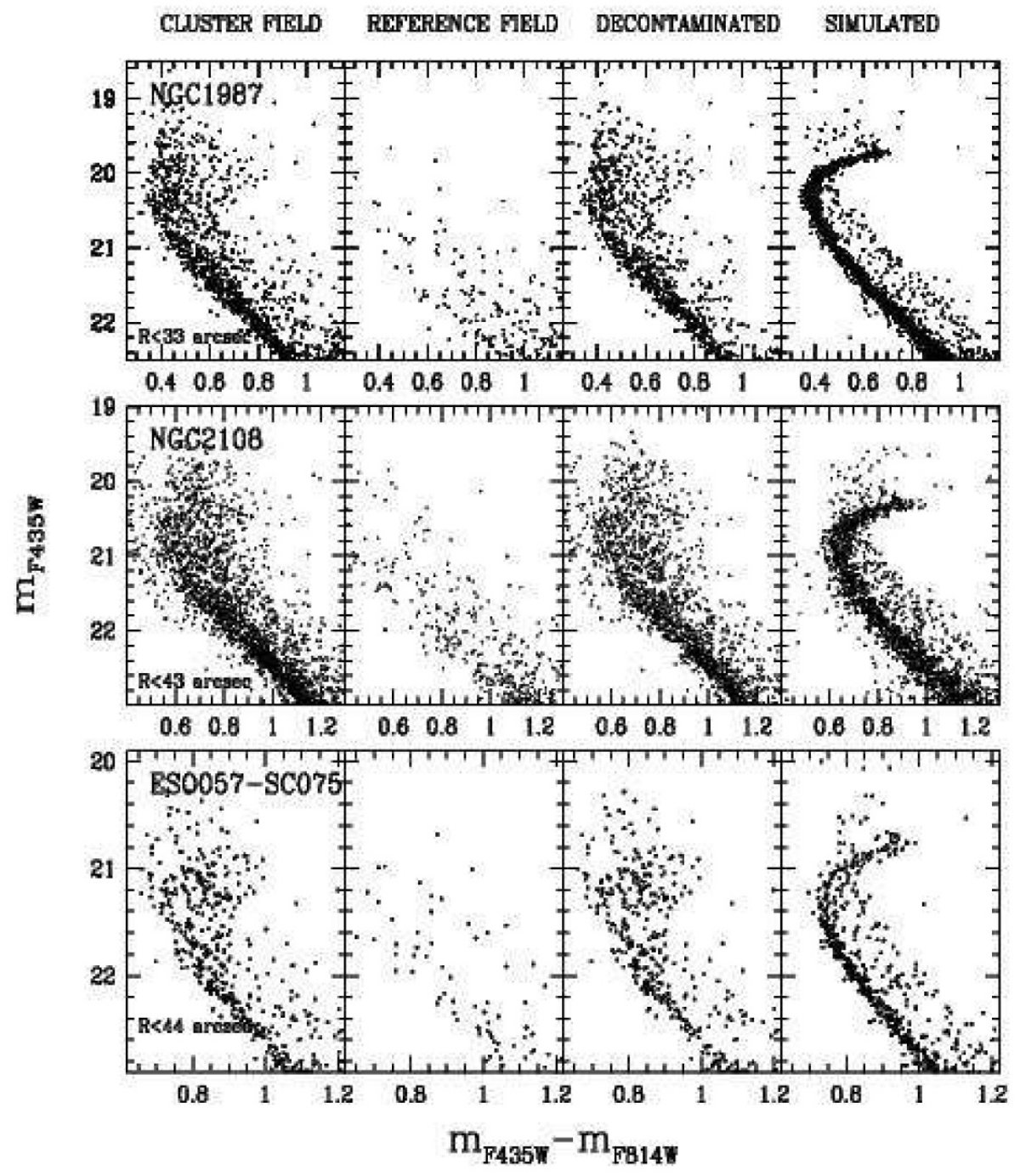

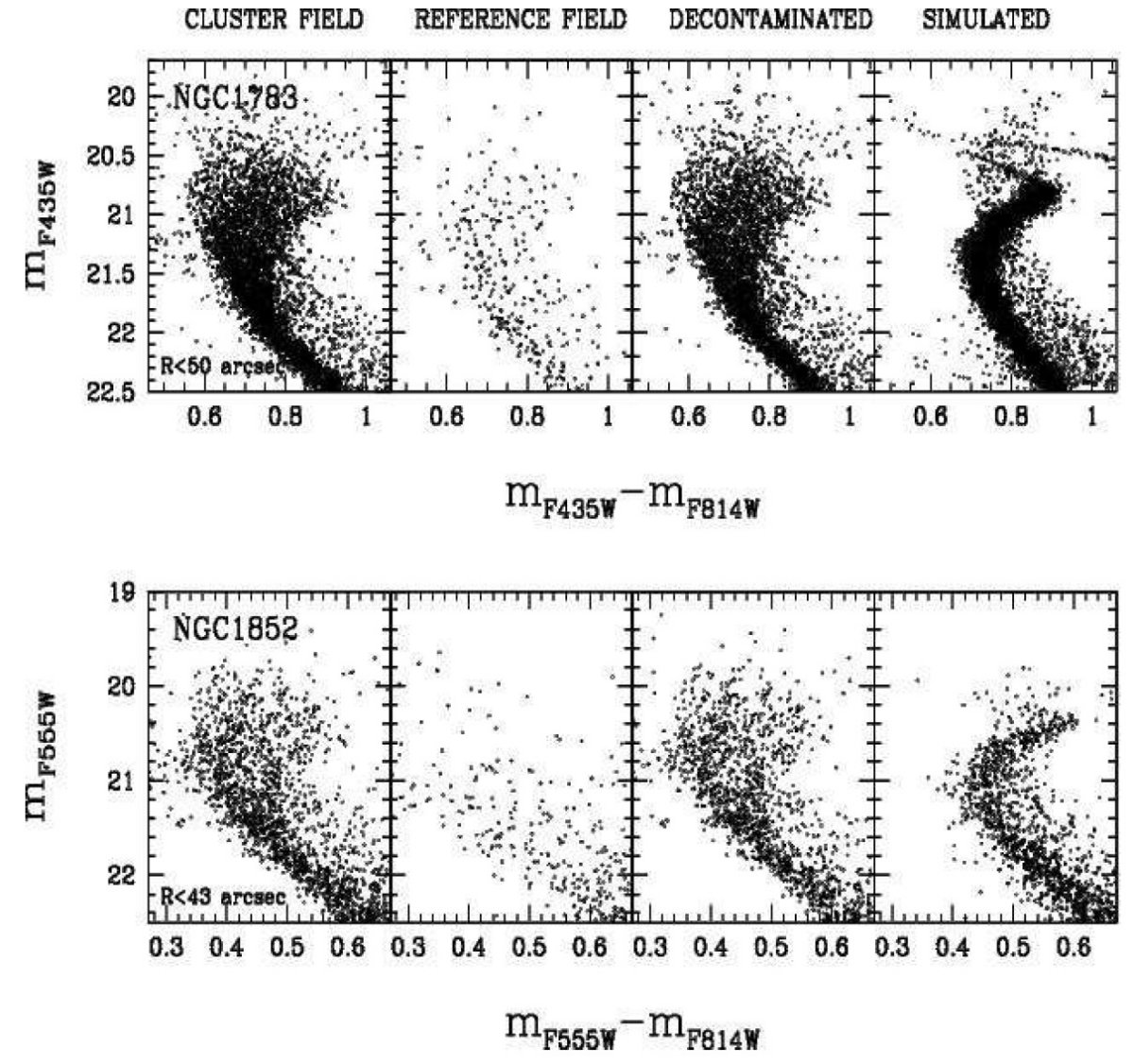

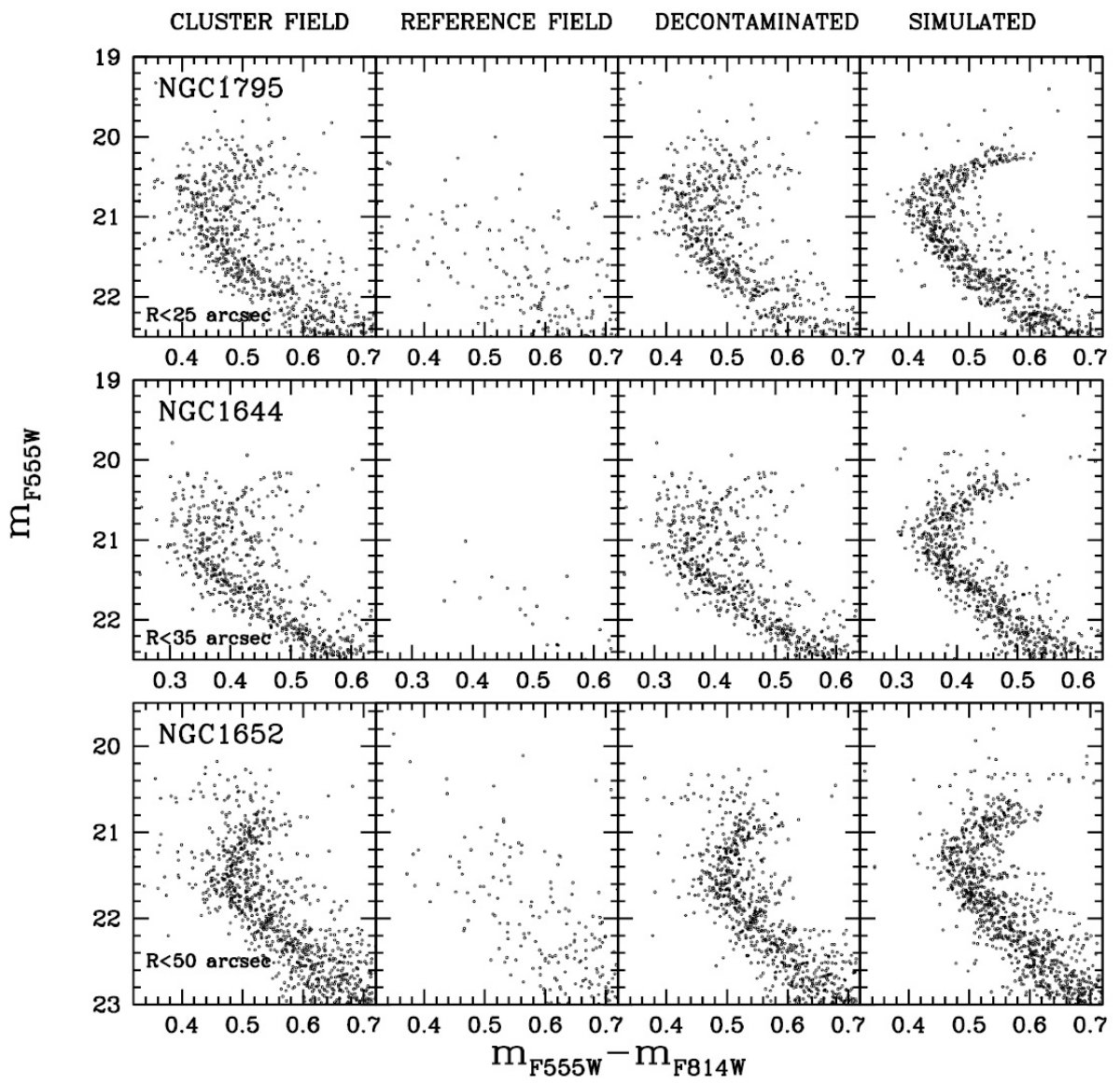

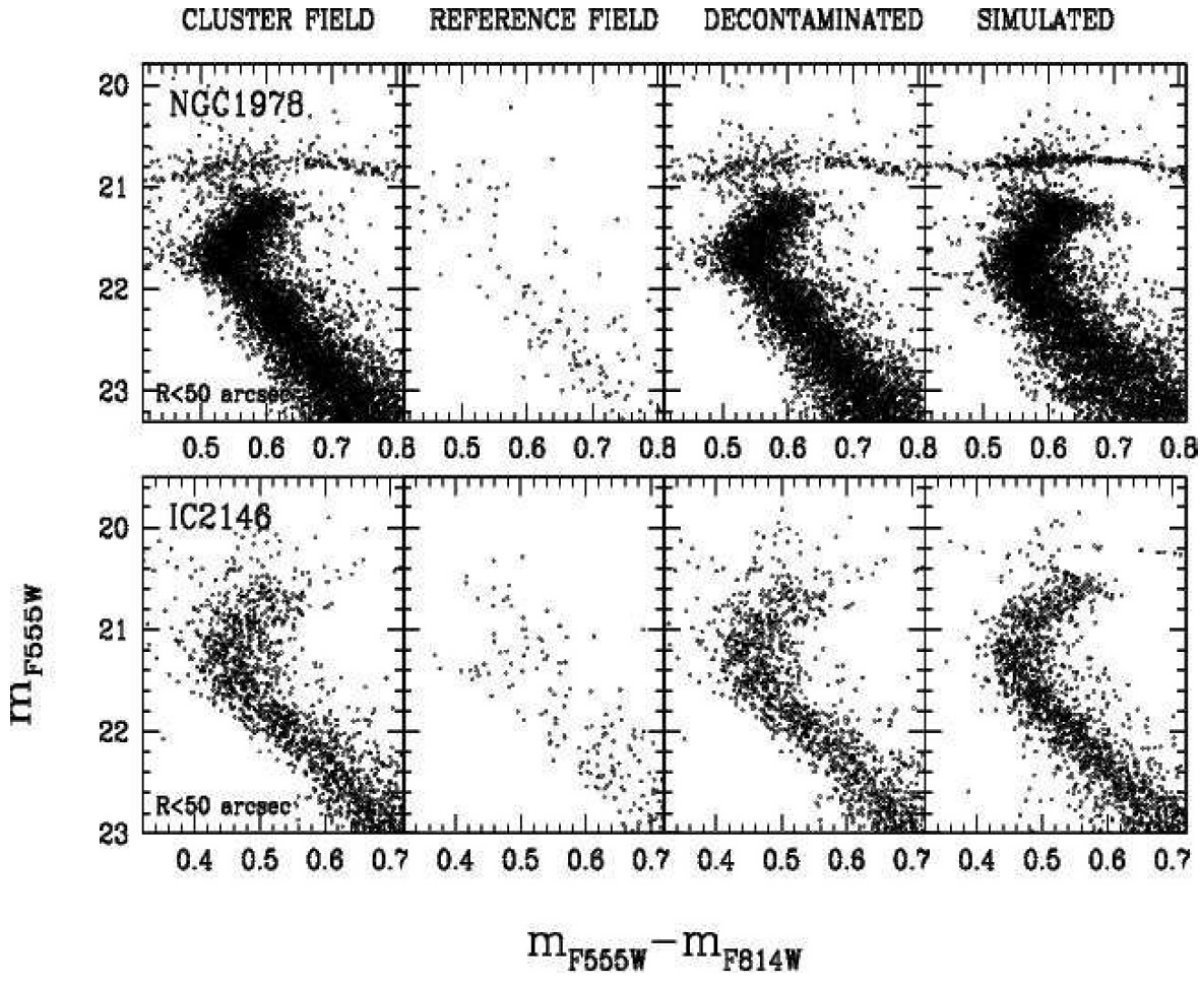

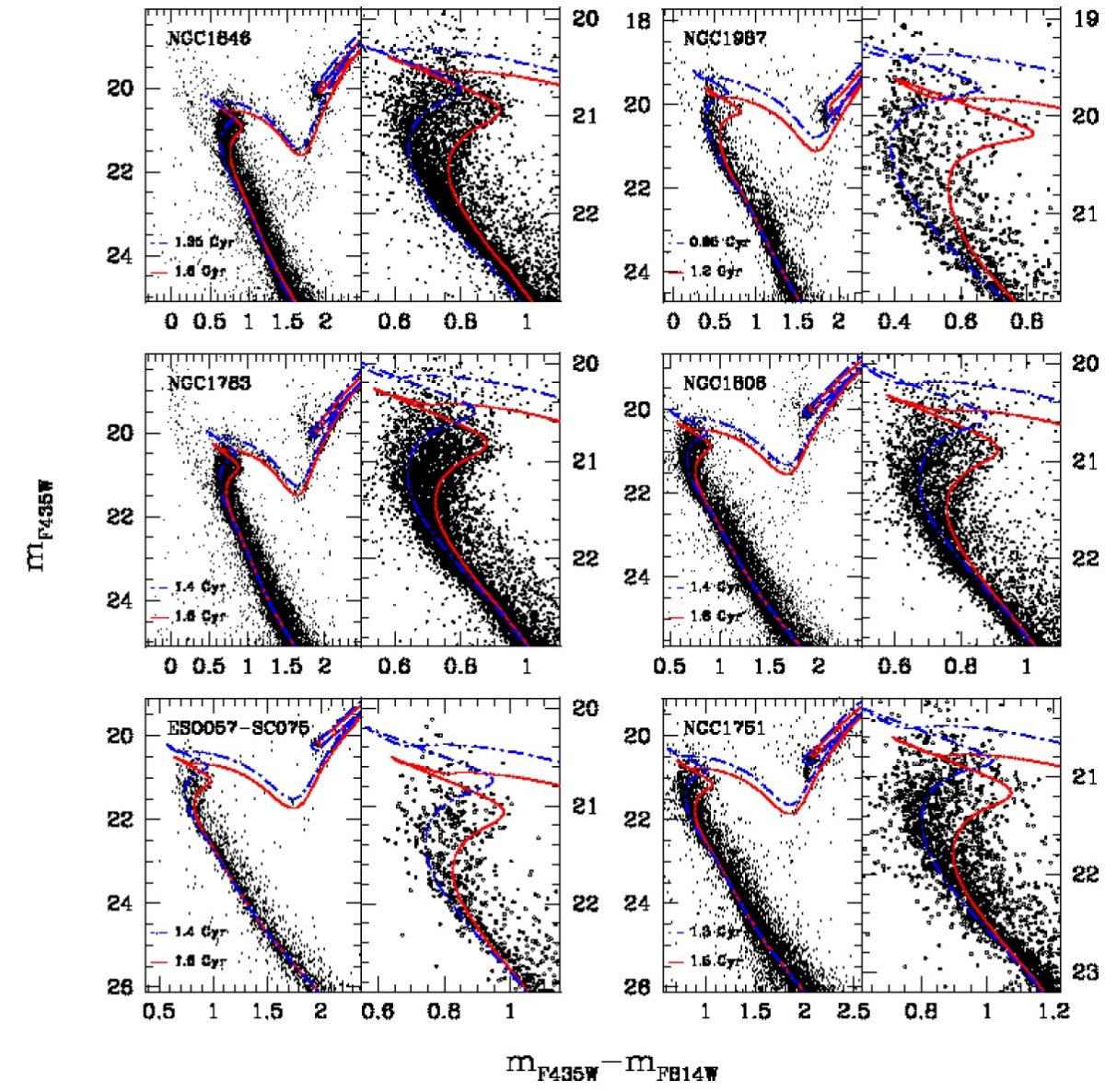

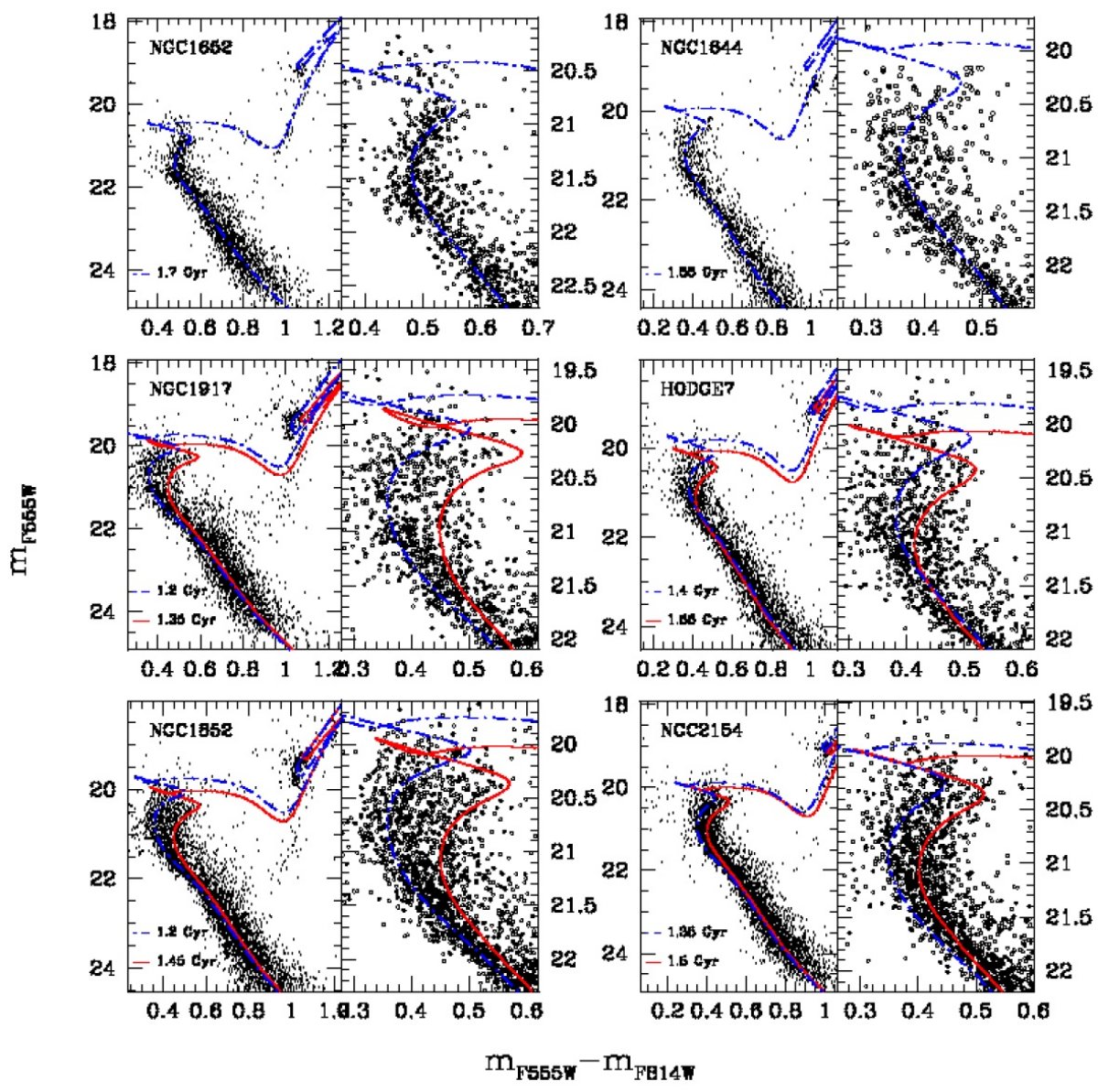

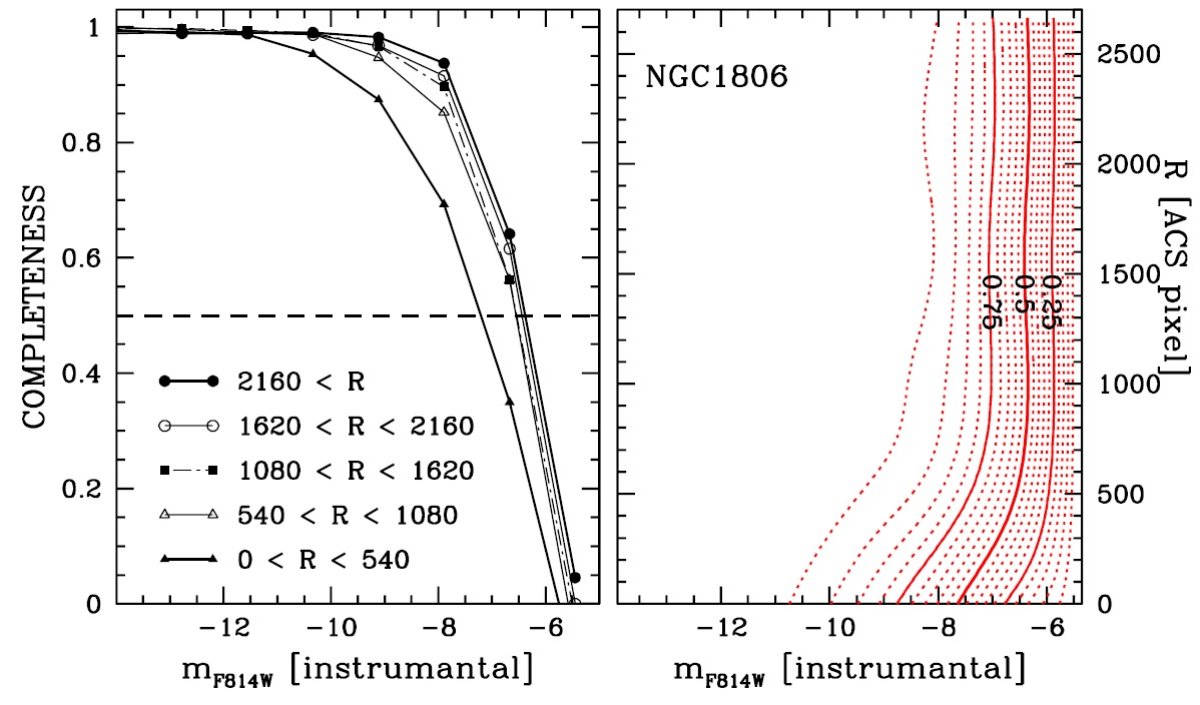

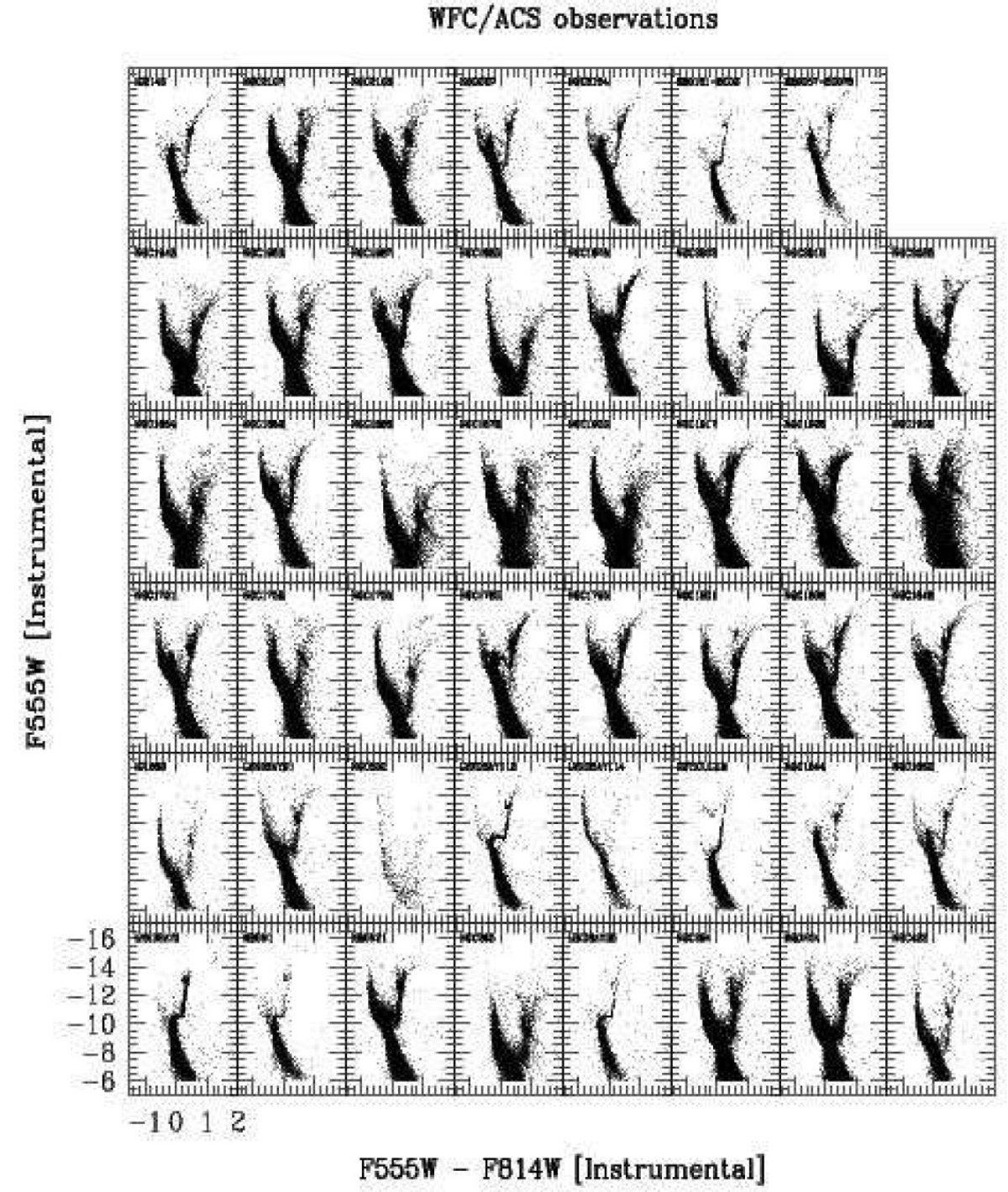

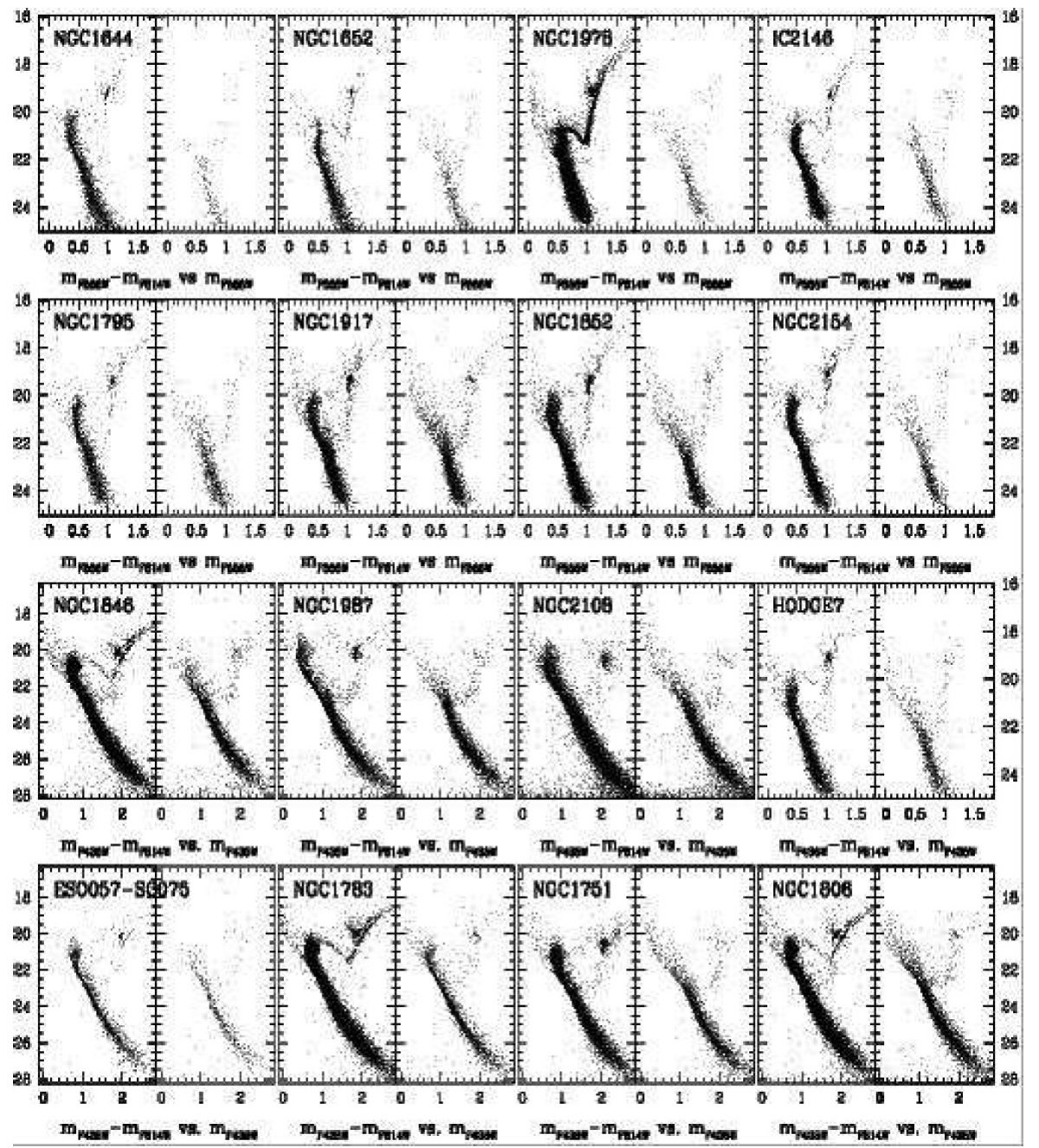

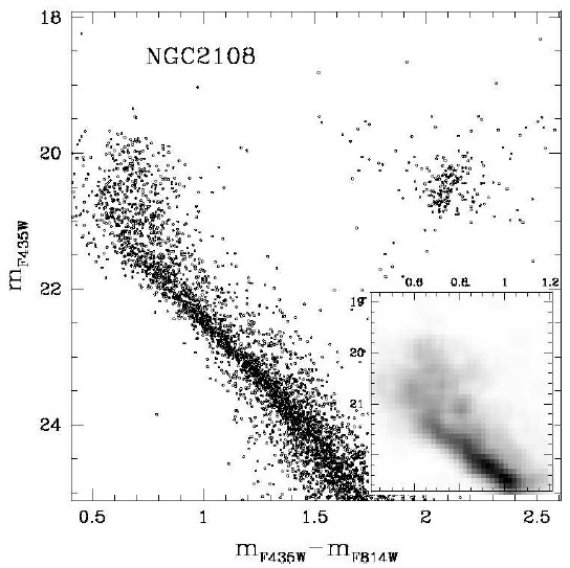

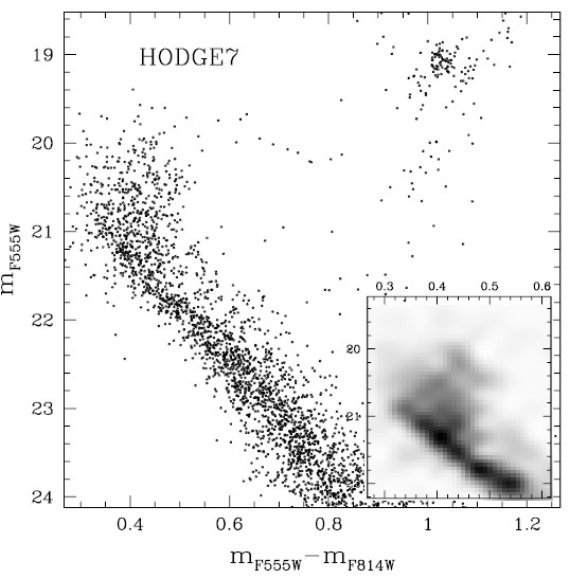

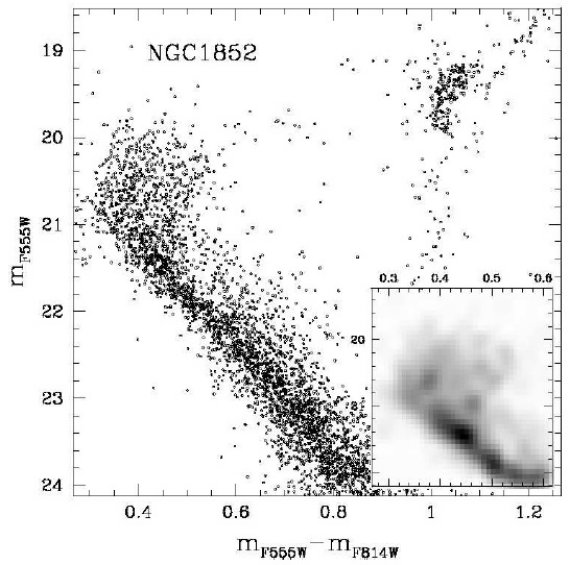

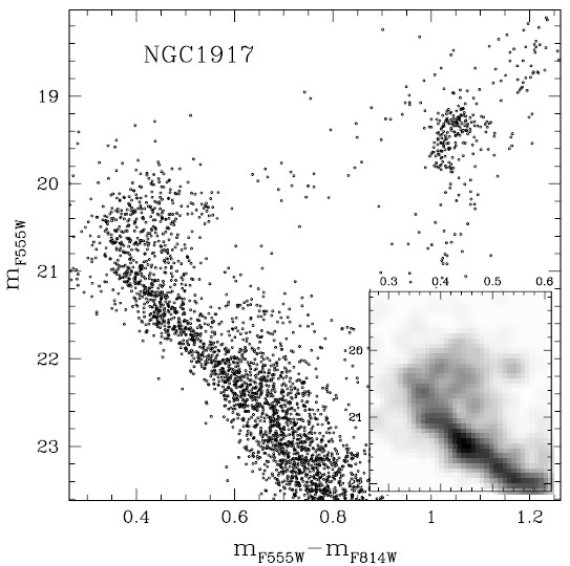

| NGC 2808, Omega Centauri 中に複数の主系列が発見され、 NGC 1851, NGC 6388 中に見つかっていた複数準巨星枝と共に、球状星団は SSP であるという これまでの考えに挑戦している。最近 NGC 1806 と NGC 1846 というLMC 中間年齢星団の主系列ターンオフに2つのコブが見つかり、NGC 1783 と NGC 2173 ではターンオフが広がっていることが判り、ますます混乱している。我々 は HST アーカイブから LMC/SMC 星団の画像を取ってきて、星形成が複数回 起きた、または星形成期間が長引いた星団がどのくらいあるかを調べた。 53 星団の画像が得られ、それらのうち中間年齢 ( 1 - 3 Gyr) LMC 16星団 の CMD を解析した。 データは整約され、微分減光の補正も行われた。11個の星団では、主系列、 赤色巨星枝、 AGBは正常に見え、巾も狭く、レッドクランプもしっかり定義 されるに拘わらず、ターンオフ付近の CMD に異常な巾の広がり、または分裂が あった。 | 星団周辺の星の CMD を用い、上の特徴は星団に特有なものであること を確認した。人工星テストは巾の広がりやターンオフの分裂は測光エラーや連 星に伴うものでないことが判った。 NGC 1806, NGC 1846 は明らかに二つに分かれたターンオフを有する。NGC 1751 にも二重ターンオフが発見された。これら3星団では明るい方のターンオフに 対応する種族は星団星の 2/3 以上を占めている。NGC 1783 においては複数星 種族を確認した。この星団のターンオフは二つの分かれた枝から成る。7つの 星団、 ESO 057-SC075, Hodge 7, NGC 1852, NGC 1917, NGC 1987, NGC 2108, NGC 2154 では主系列が太く、星形成が 150 - 250 Myr という長期に亙った 疑いがある。IC 2146, NGC 1644, NGC 1652, NGC 1795, NGC 1978 の CMD には 異常が見られなかった。結論として、 サンプルの 70 % 以上は SSP 仮説に 反する CMD を示した。 |

|

|

|

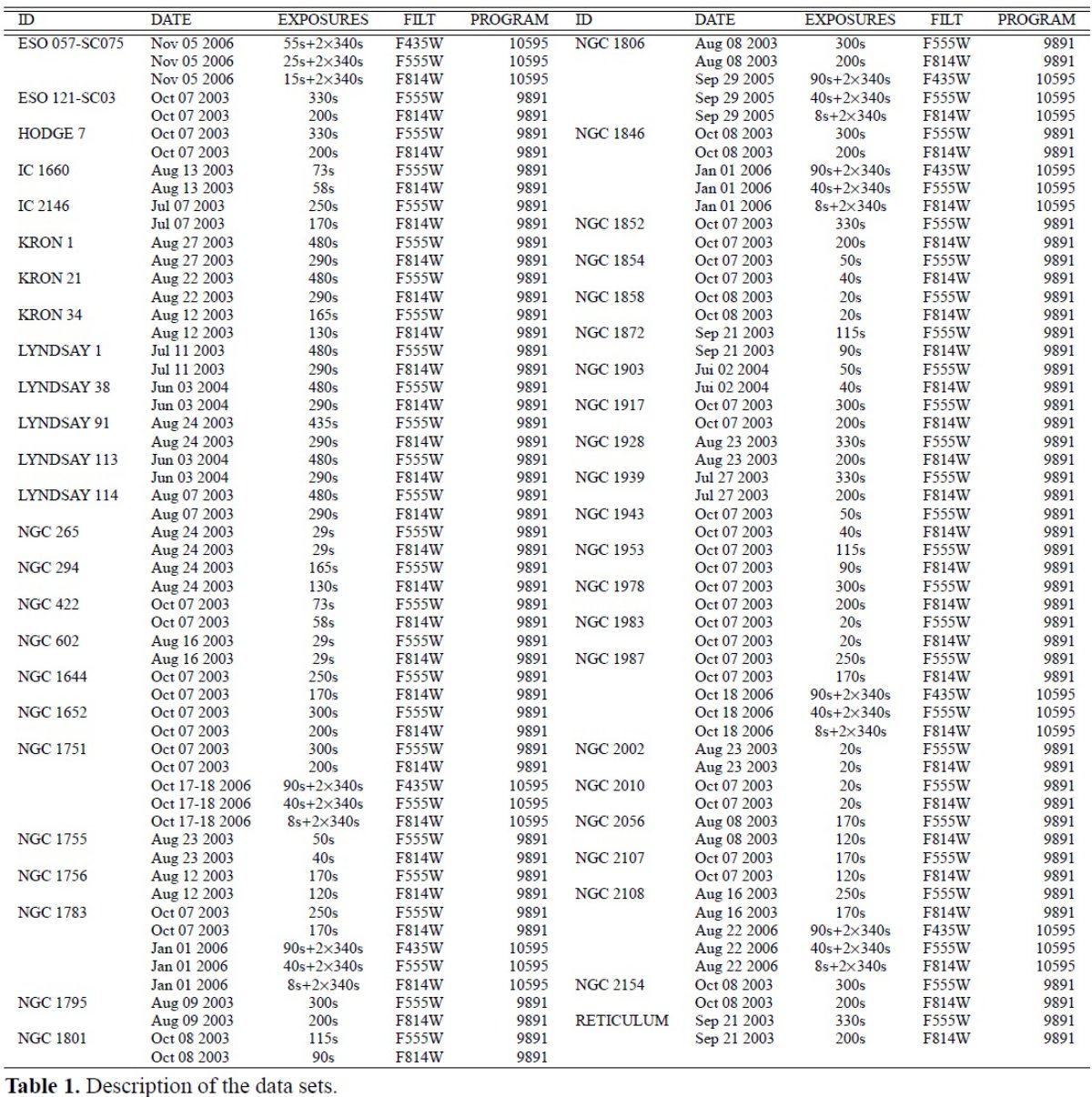

図1.測光精度を診断するパラメタ―を m435W に対してプロット。 天体は NGC 1806. 赤線=良質データの境界線。右上=測定した全ての星の CMD. 右下=良質データのみの CMD. |

|

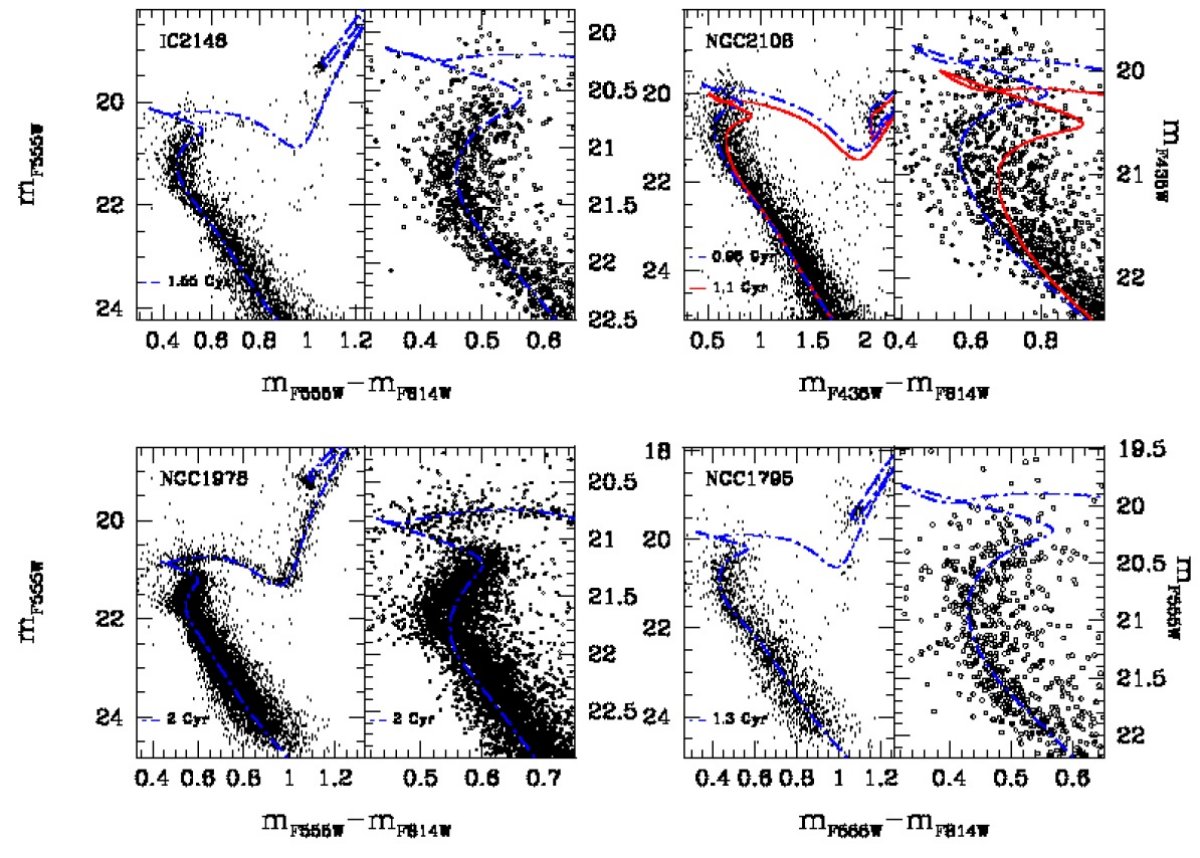

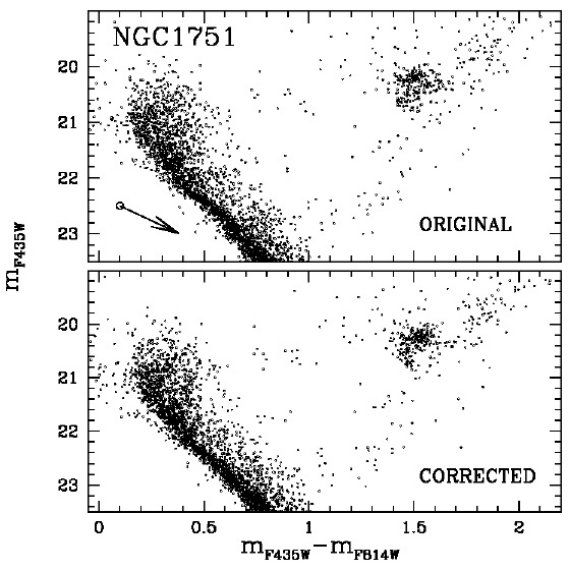

図5.NGC 1751 の CMD. 上:微分赤化処理前。下:処理後。矢印=赤化線 |

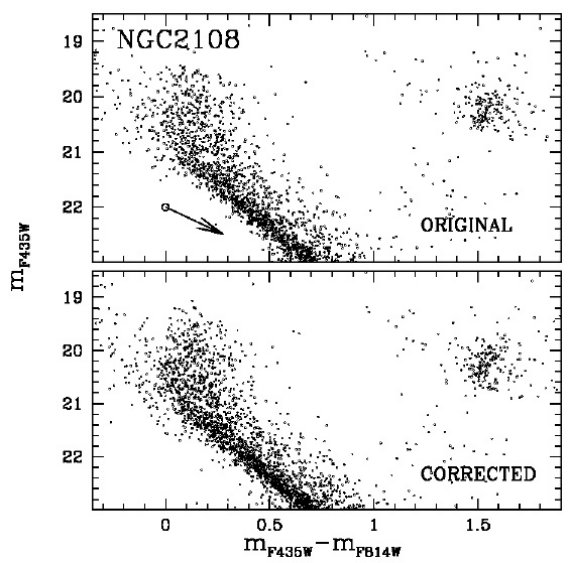

図6.NGC 2108 の CMD. 上:微分赤化処理前。下:処理後。矢印=赤化線 |

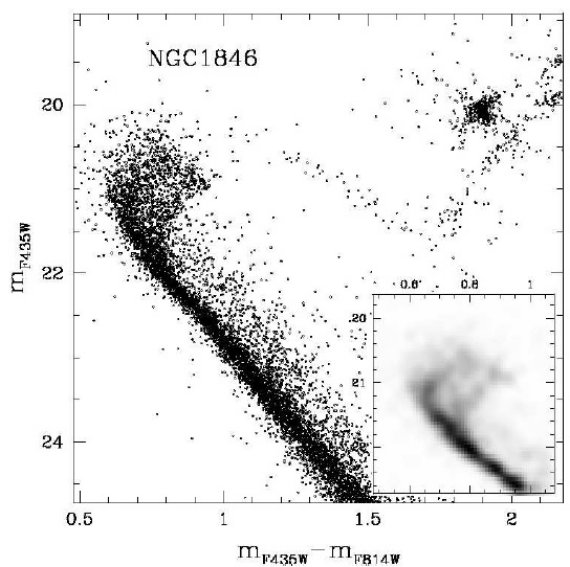

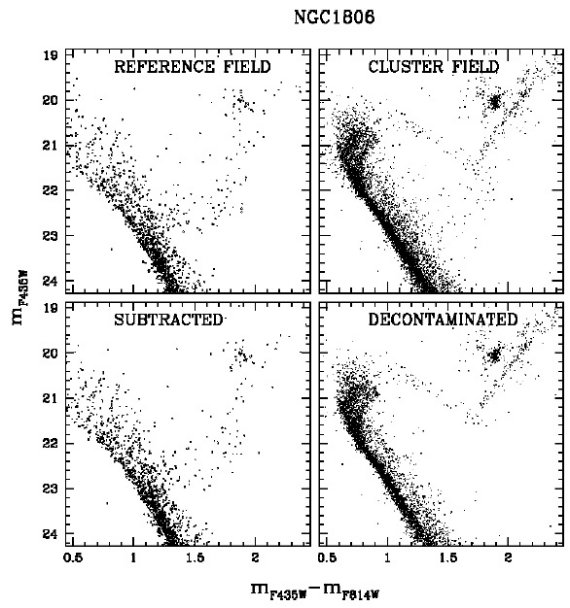

図7.NGC 1846 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

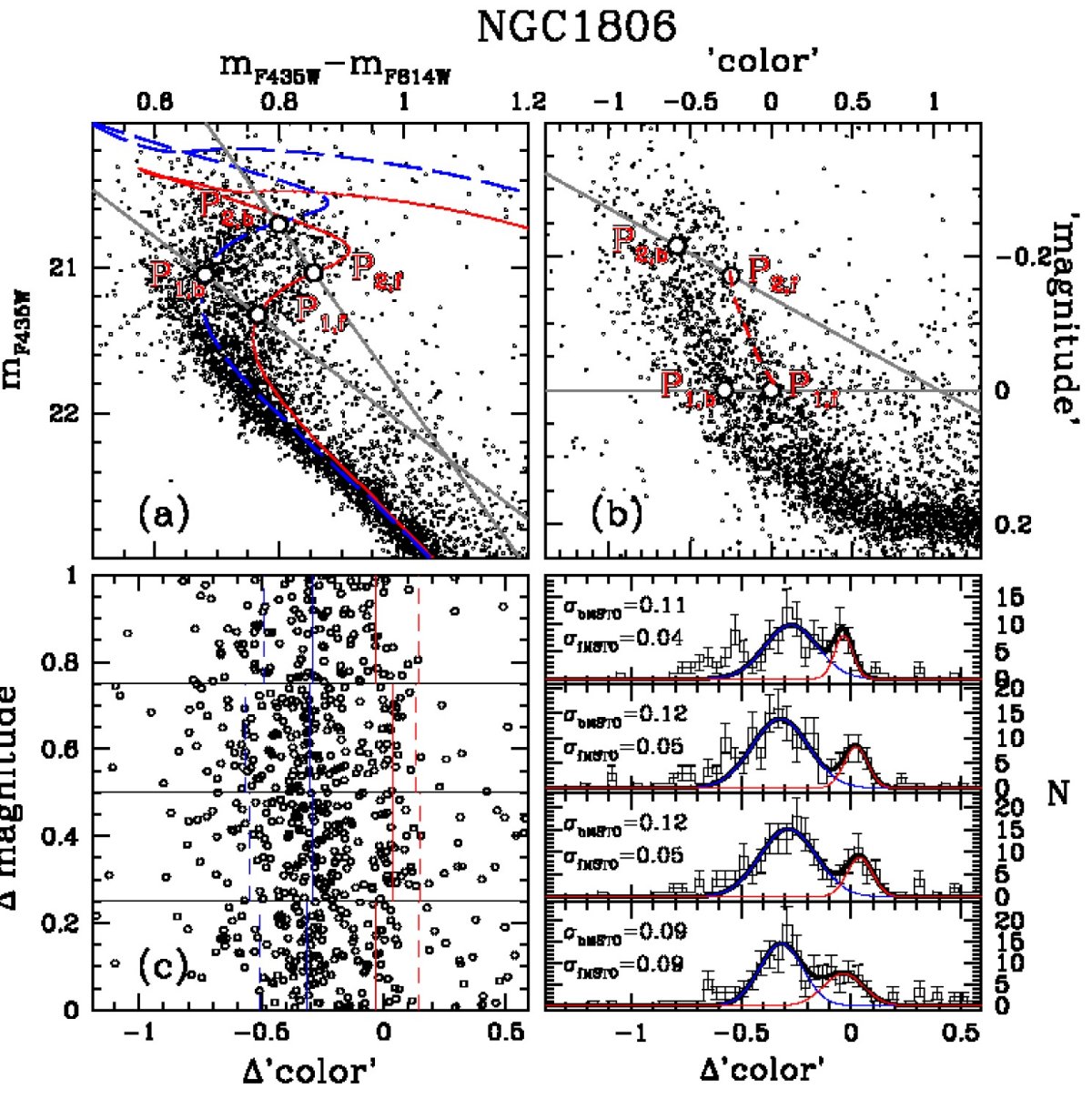

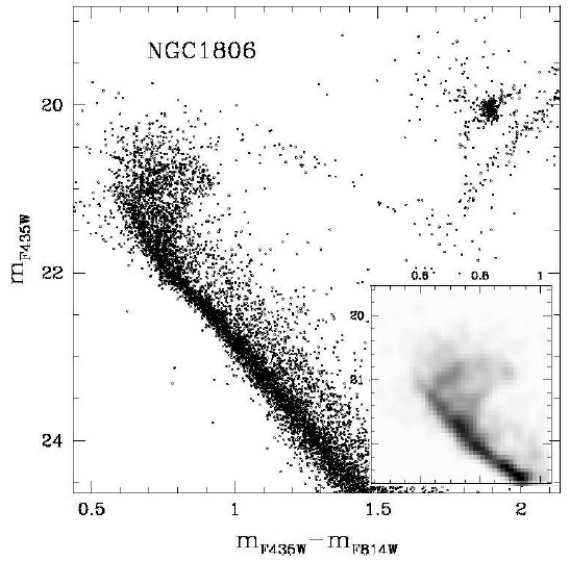

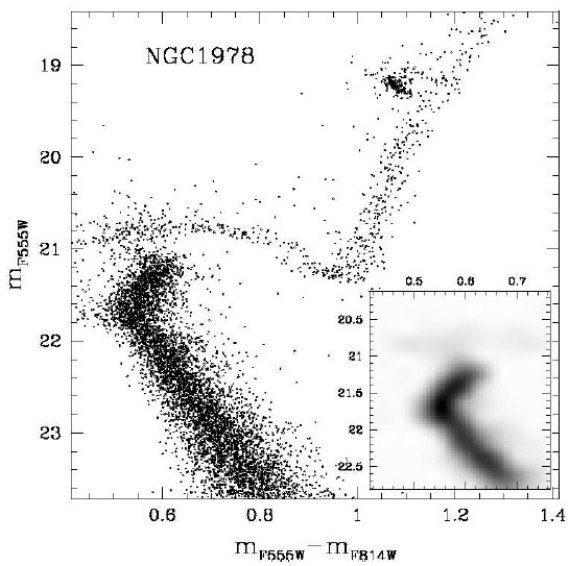

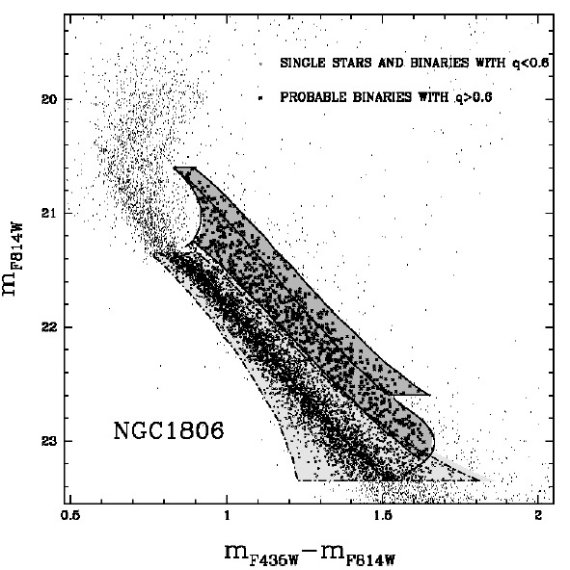

図8.NGC 1806 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

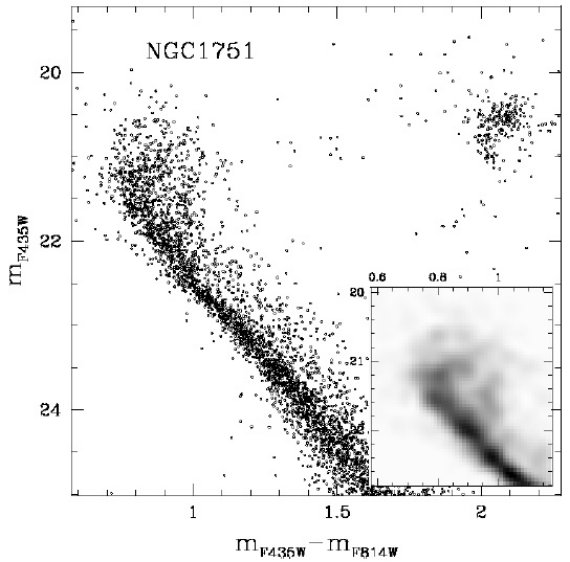

図9.NGC 1751 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

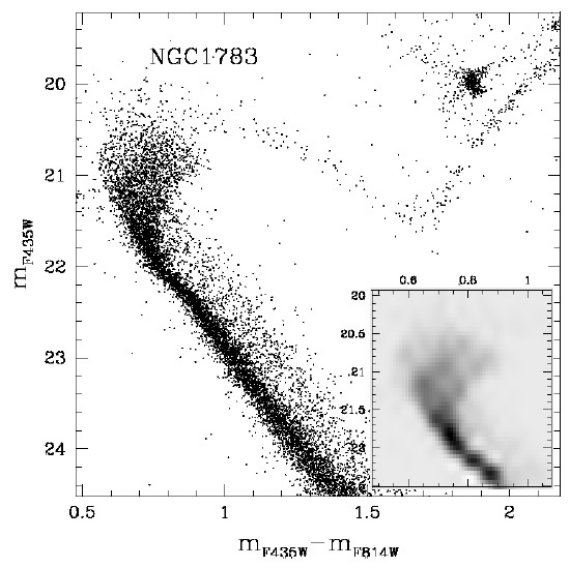

図11.NGC 1783 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

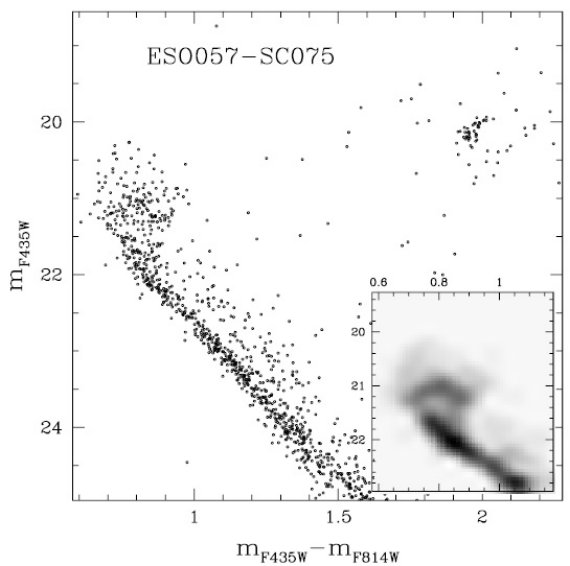

図12.ESO 075-SC 075 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

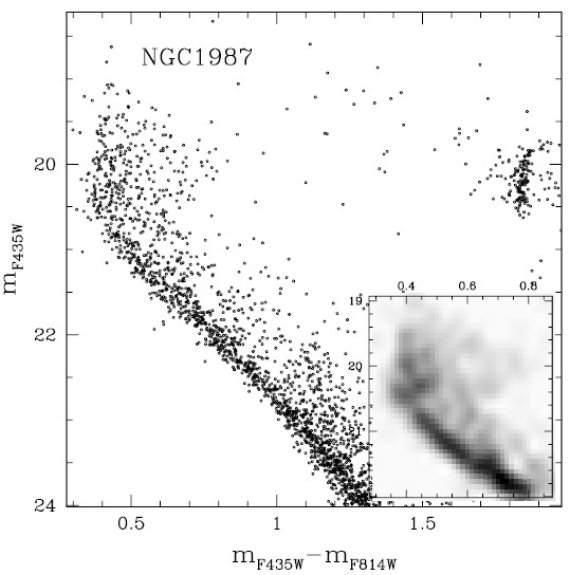

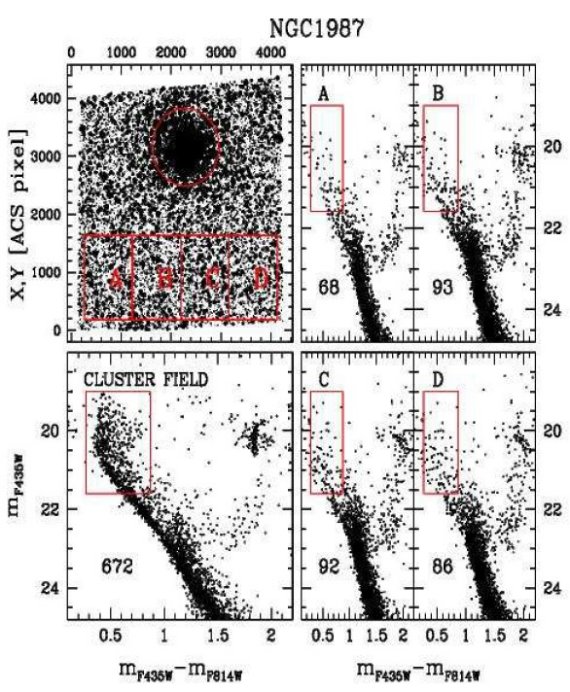

図13.NGC 1987 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図14.NGC 2108 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図15.Hodge 7 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図16.NGC 1852 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図17.NGC 1917 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

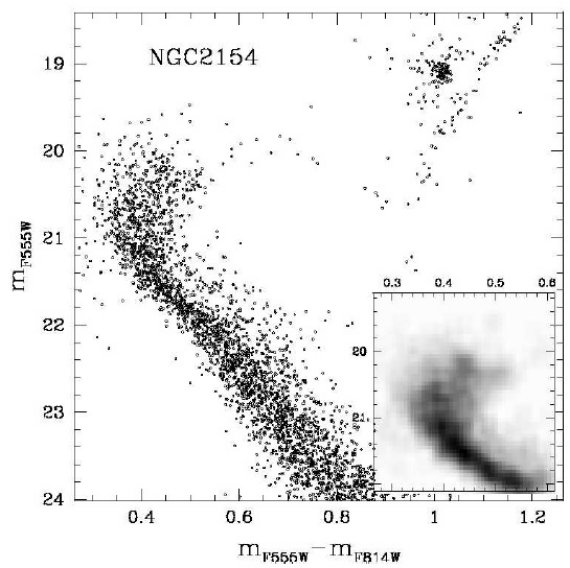

図18.NGC 2154 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

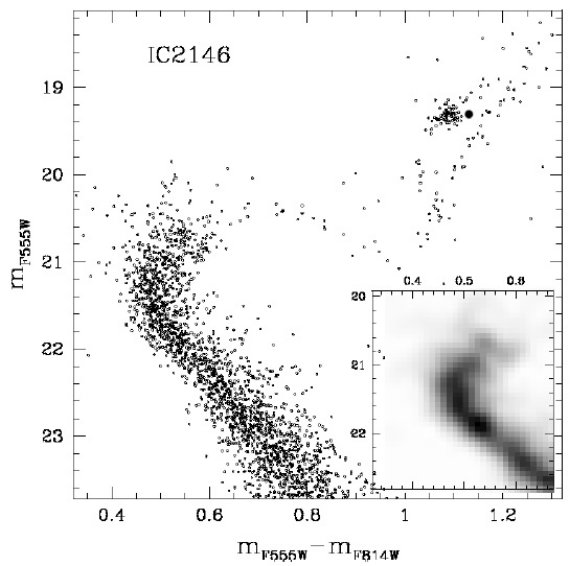

図19.IC 2146 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

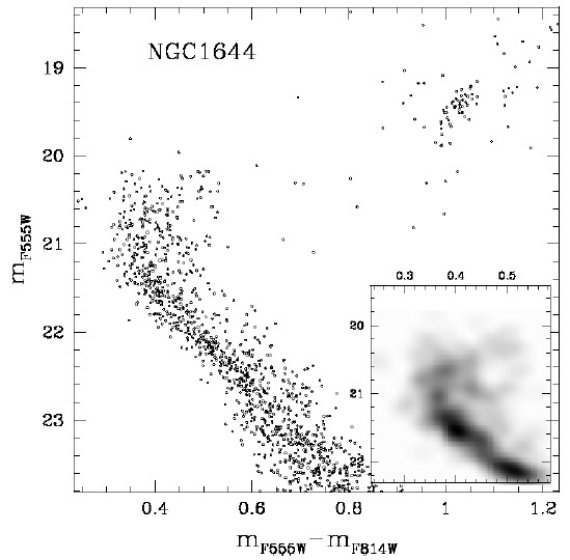

図20.NGC 1644 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

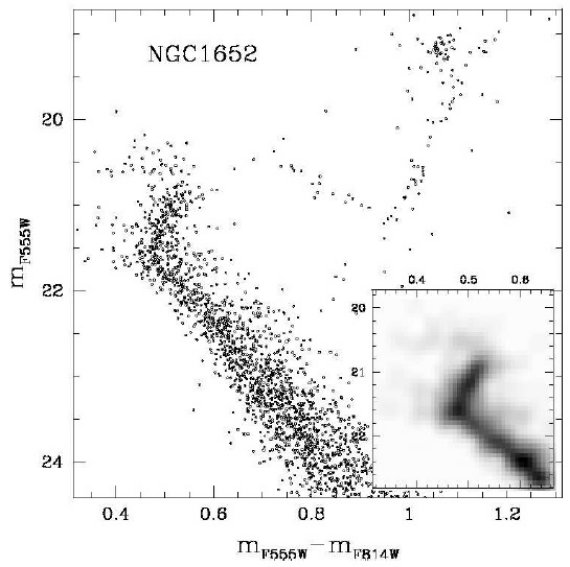

図21.NGC 1652 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

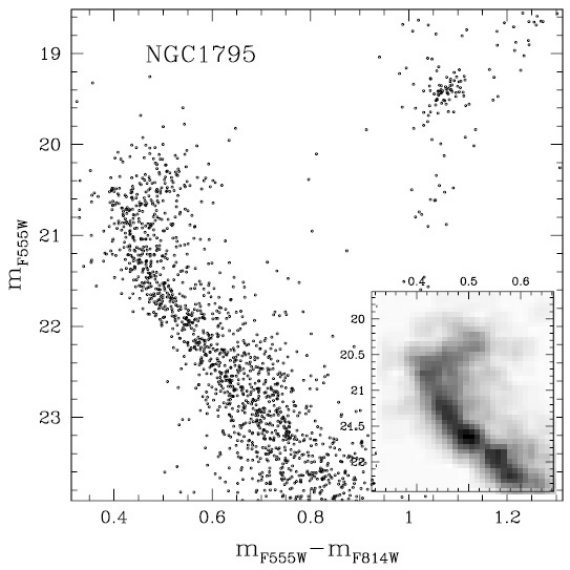

図22.NGC 1795 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図23.NGC 1978 CMD. 内枠= MSTO 付近のヘス図。 |

図24.NGC 1806 CMD からの混入フィールド星の統計的除去. 左上:参照領域。右上:星団領域。左下:除去された星。右下: 除去後の星団 CMD. |

図25.NGC 1987 の参照領域 A, B, C, D 及び星団領域の CMDs. 枠左下の数字 = 枠内の完全度補正後の星数。 (星団と参照領域で RC カラーが違う。 ) |

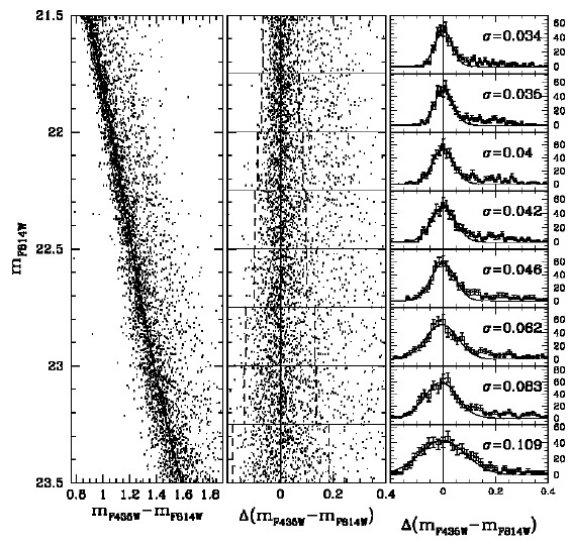

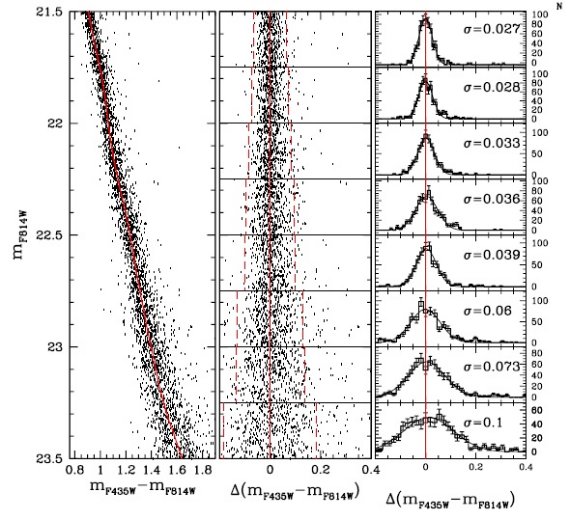

図26.左:NGC 1806 CMD. MSRL(main sequence red fiducical line) を重ねた。中:MSRLを基準にした CMD. 右:MSRL 修正カラーの分布 |

図27.図26と同じだが人工星使用。 |

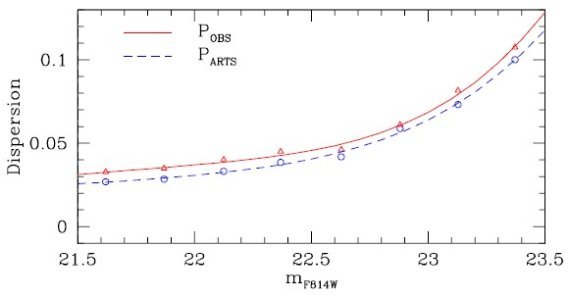

図28.主系列カラー分布の標準偏差。赤三角=観測。青丸=シミュレイション |

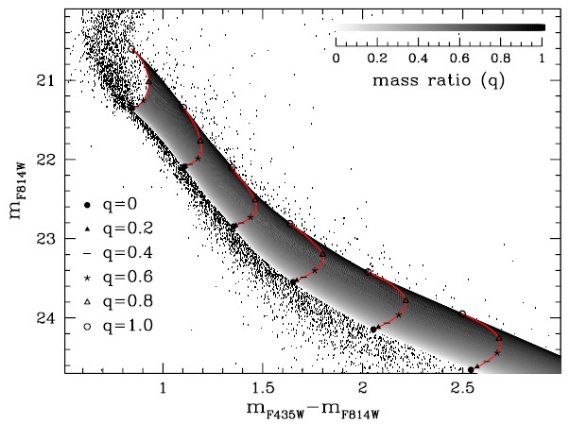

図. |

図29.連星主系列の効果。灰色の濃さは連星の質量比。赤線= 6つの主星質量に対し連星質量比 q を 0 - 1 で変えた経路。 ( q = 1 の点のカラーが同じでないのはどうして?) |

図30.バツ= NGC 1806 主系列の q > 0.6 連星。 |

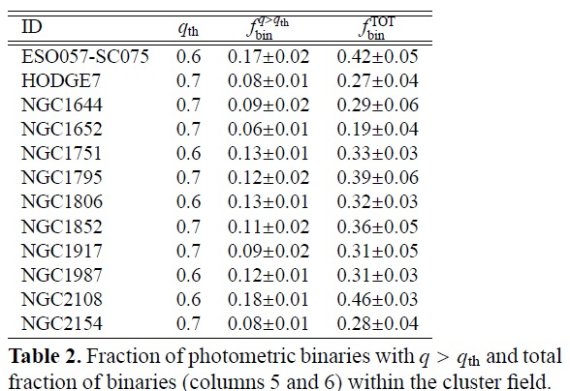

表2.q > qth 連星の割合と連星全体の割合。。 |

表3.BaSTI 等時線のフィット。 |