| 2MASS からバルジ |b| > 5.5 のレッドクランプが二つの種族に別れて いることを見出した。この分離は銀経で 13°, 銀緯で 20° に及ぶ。 この二つのピークは (l, b) = (1, -8) では 距離 6.5 kpc と 8.8 kpc ±0.2 kpc で 2.3 kpc の距離差がある。二重のレッドクランプは 傾いたバーの形状とは矛盾する。我々のデータ領域では二つのレッドクラ ンプの距離は銀経に無関係に一定である。これもバー形状と矛盾する。 二つのレッドクランプ密度は銀緯と共に激しく変化する。正銀経側では 前景レッドクランプ星が支配的である。一方負銀経では背景星が支配的と なる。 | 前景と背景の分布極大を結んだ線は視線方向に対し 20°±4°: 傾く。これは銀河系バーの傾きと似た値である。二つのレッドクランプ間の 距離は銀河面に近づくと減少する。横から見るとバルジは X-型に見える。 この特徴は銀河の幾つかに見られるバルジや M-体計算の結果と似ている。 もっと似るのはもしバルジが 47 Tuc より 2 - 3 Gyr 若かった場合である。 我々の観測は、二つの種族は接線向きにバーの端点から漏斗状に発すると 考えると理解できる。X-, または二重漏斗が銀河中心まで伸びているのかも 知れない。太陽から見るとそれはピーナッツ/ボックス型に見え、バルジを 真横から見たら X-型に見えるのだろう。 |

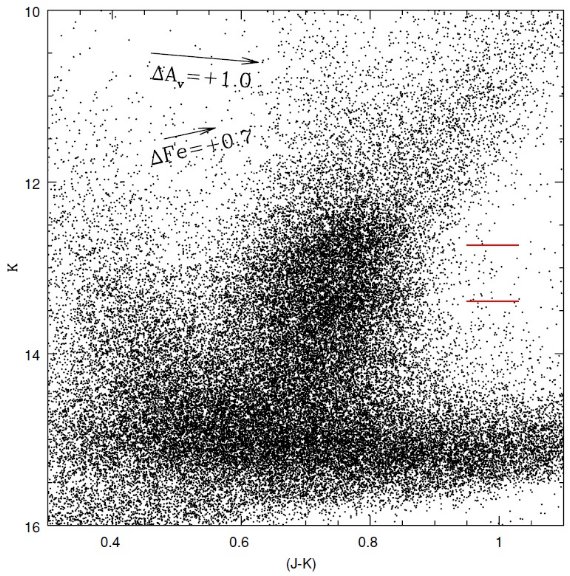

図2.(l, b) = (-1, -8) 方向の 2MASS K-(J-K) CMD。二つのレッドクランプ が見える。赤線= Plaut フィールド (l, b) = (1, -8) における K バンド レッドクランプピーク。上向き矢印=Pietrinferni et aal 2004 による Teramo 恒星進化モデルを使ったメタル量変化 [Fe/H] = -0.7 から 0.0 の 効果。この傾きは観測と一致する。下向き矢印= ΔAv 1.0 mag の赤化 ベクトル。 (知らない。 ) |

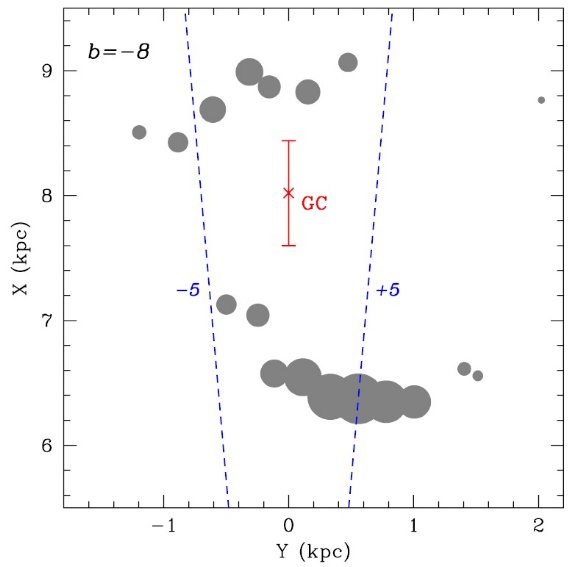

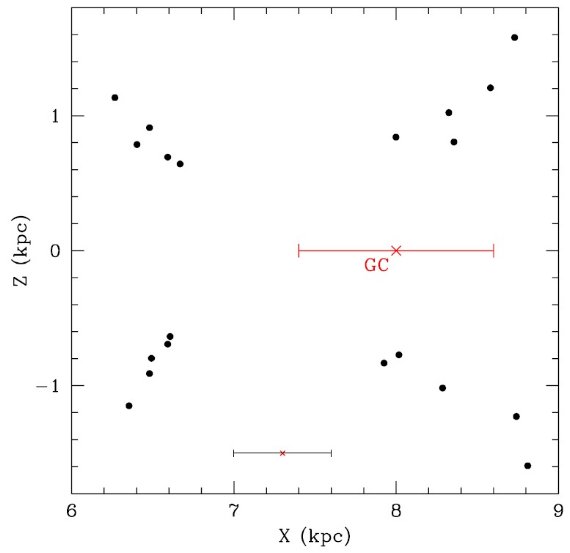

図8.二つのレッドクランプピークの X-Z 面上の位置。Ro= 8 kpc レッドクランプの MK は Pietrinferni et al 2004 の Teramo 進化モデルを使用し、 Zoccali et al 2008 による 平均 [Fe/H] で合わせた。しかし、X の交点は 7.3 kpc でGCと一致しない。 しかし、バルジ年齢が 47 Tuc より 2 - 3 Gyr 若いとすれば 一致が良くなる。 (Ghez et al 2008). |

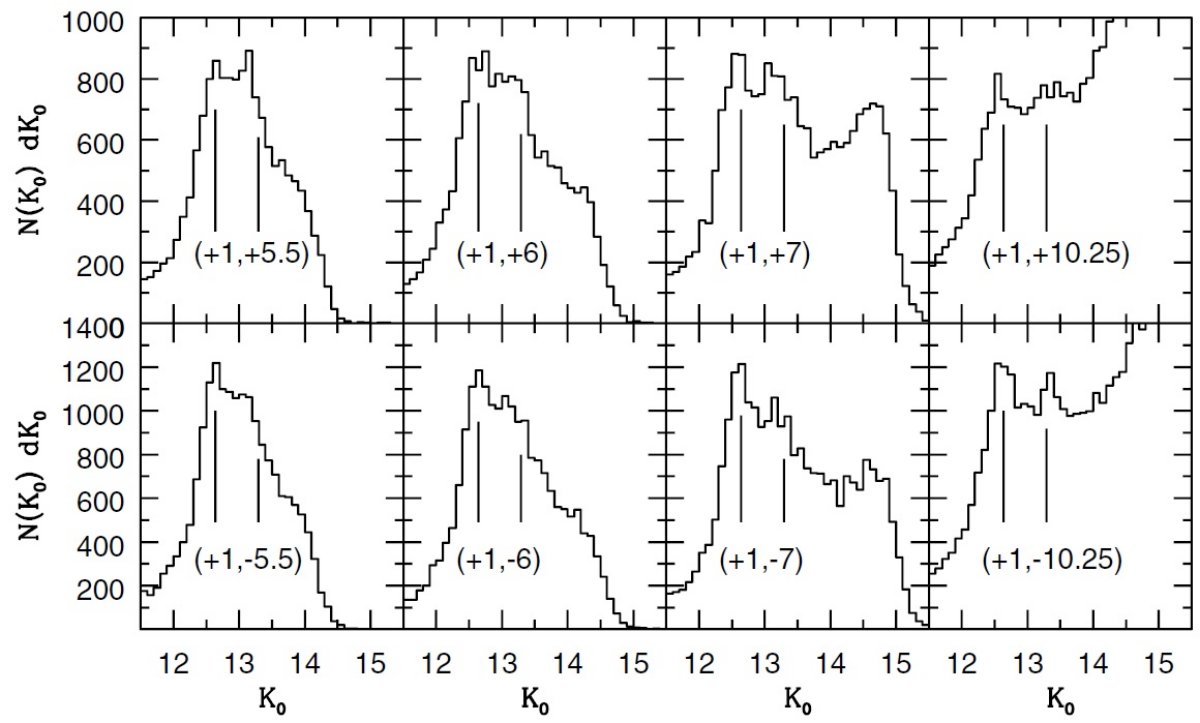

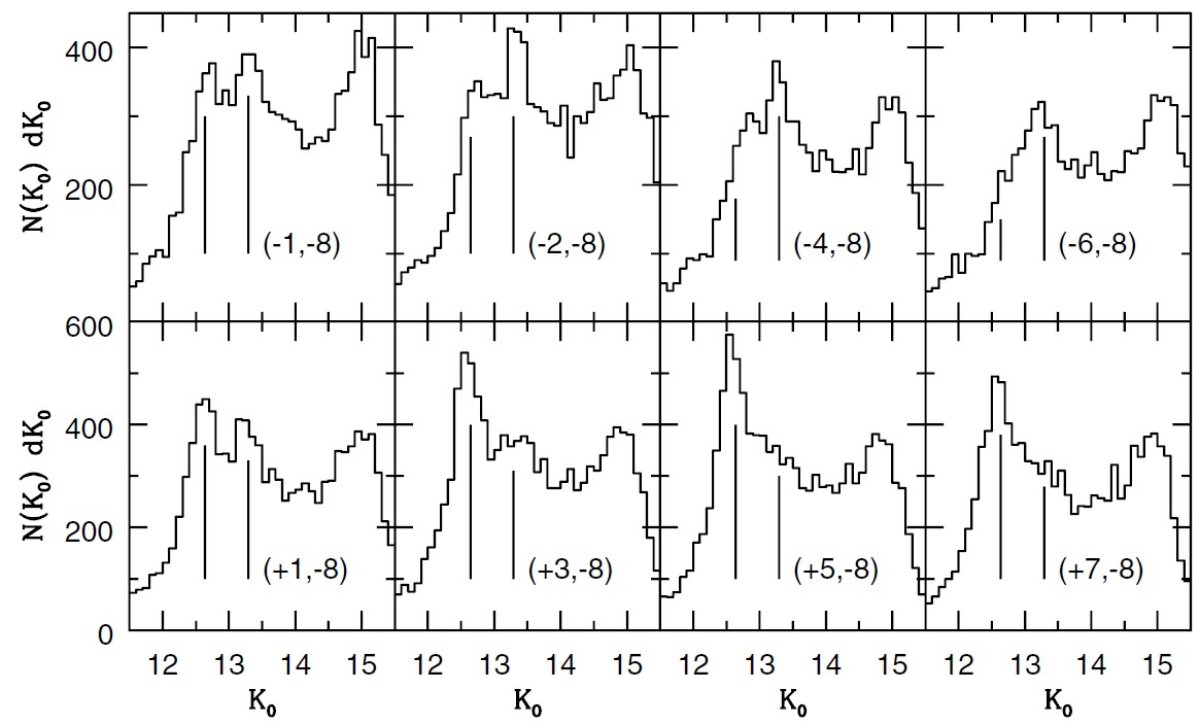

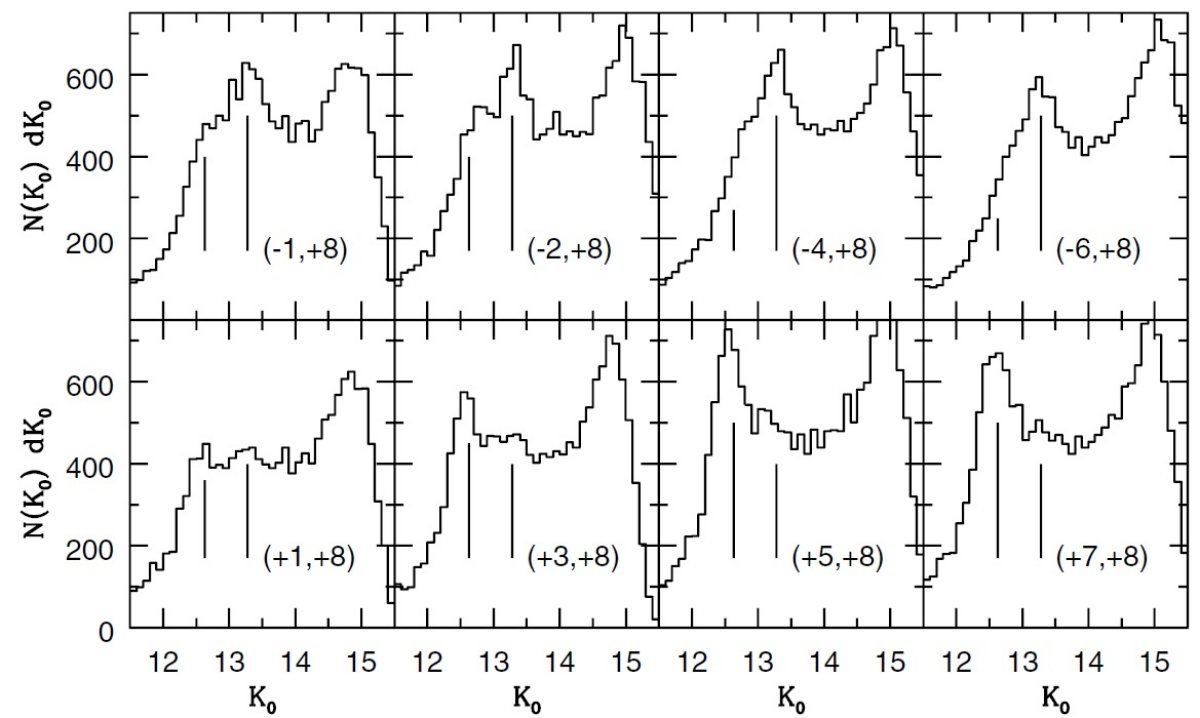

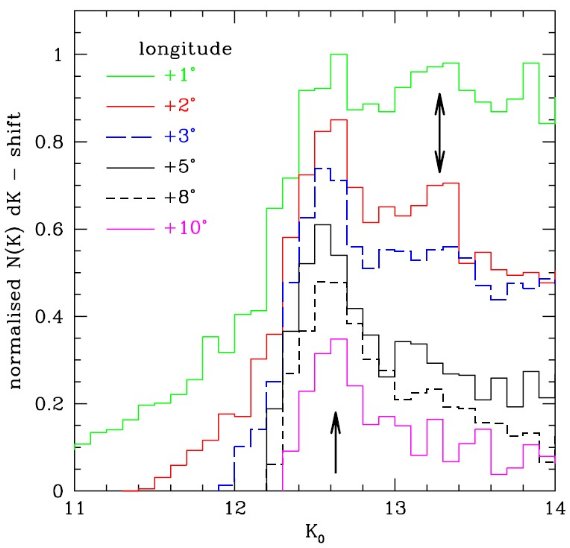

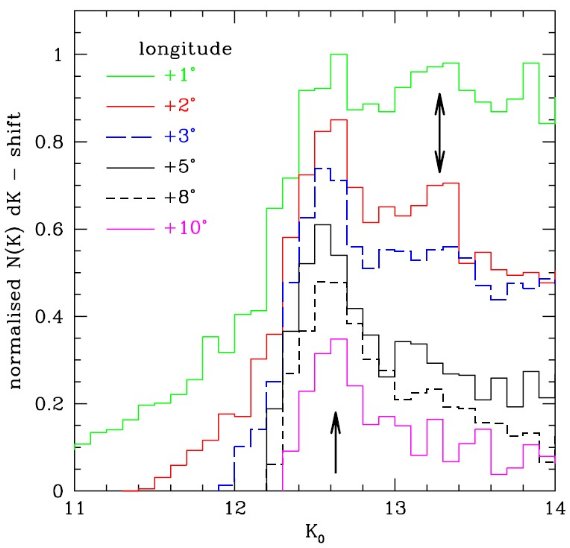

図5. |

図5.正銀経 l = 1, 2, 3, 5, 8, 10, b = 8 における Ks 光度関数。 見易さのため縦にずらしてある。明るいレッドクランプ星ピーク等級が ほぼ一定であることに注意。 l = 1, 2 には暗いレッドクランプピーク が見えてくる。 |