HST/ACS を M31 11.5 kpc ≤ Rproj ≤ 45 kpc 14 箇所で

サーベイした。点の多くは INT/WFC 画像サーベイで見つかった連なる副構造を

サンプルしている。他の点は円盤上より広がった箇所を撮像した。星種族を

比較した結果幾つかの明瞭な傾向が明らかになった。

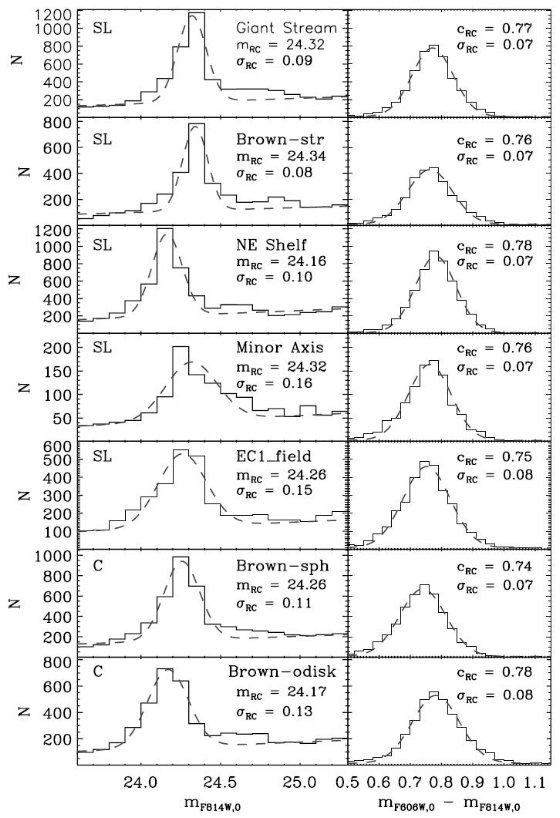

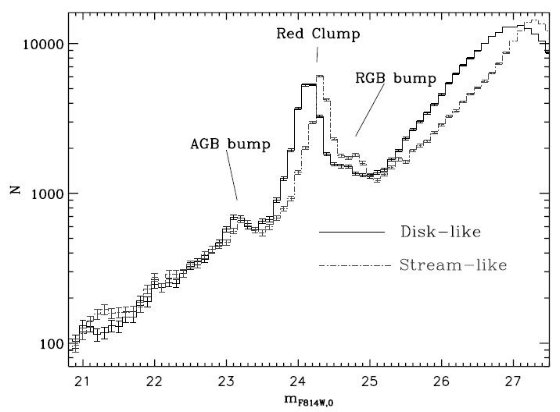

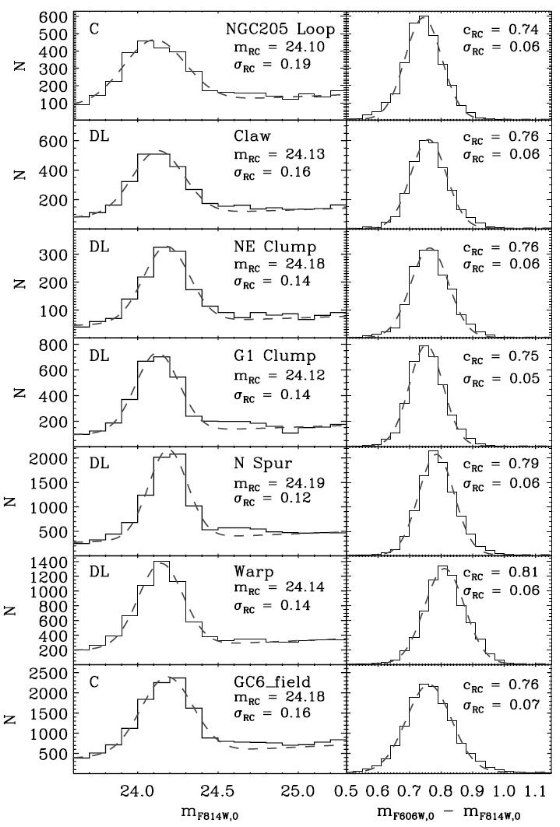

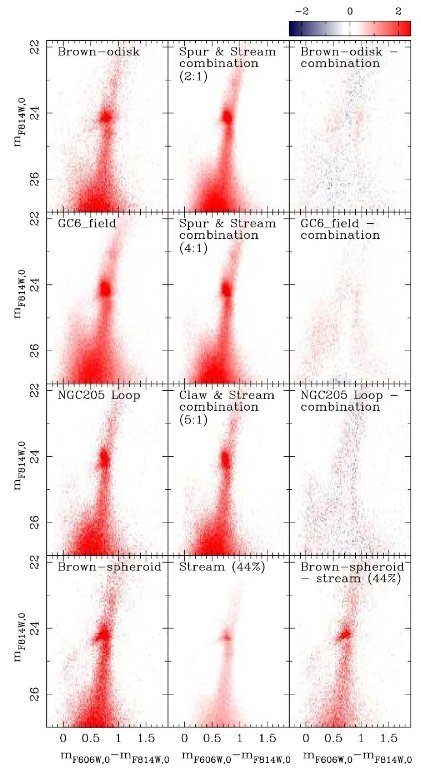

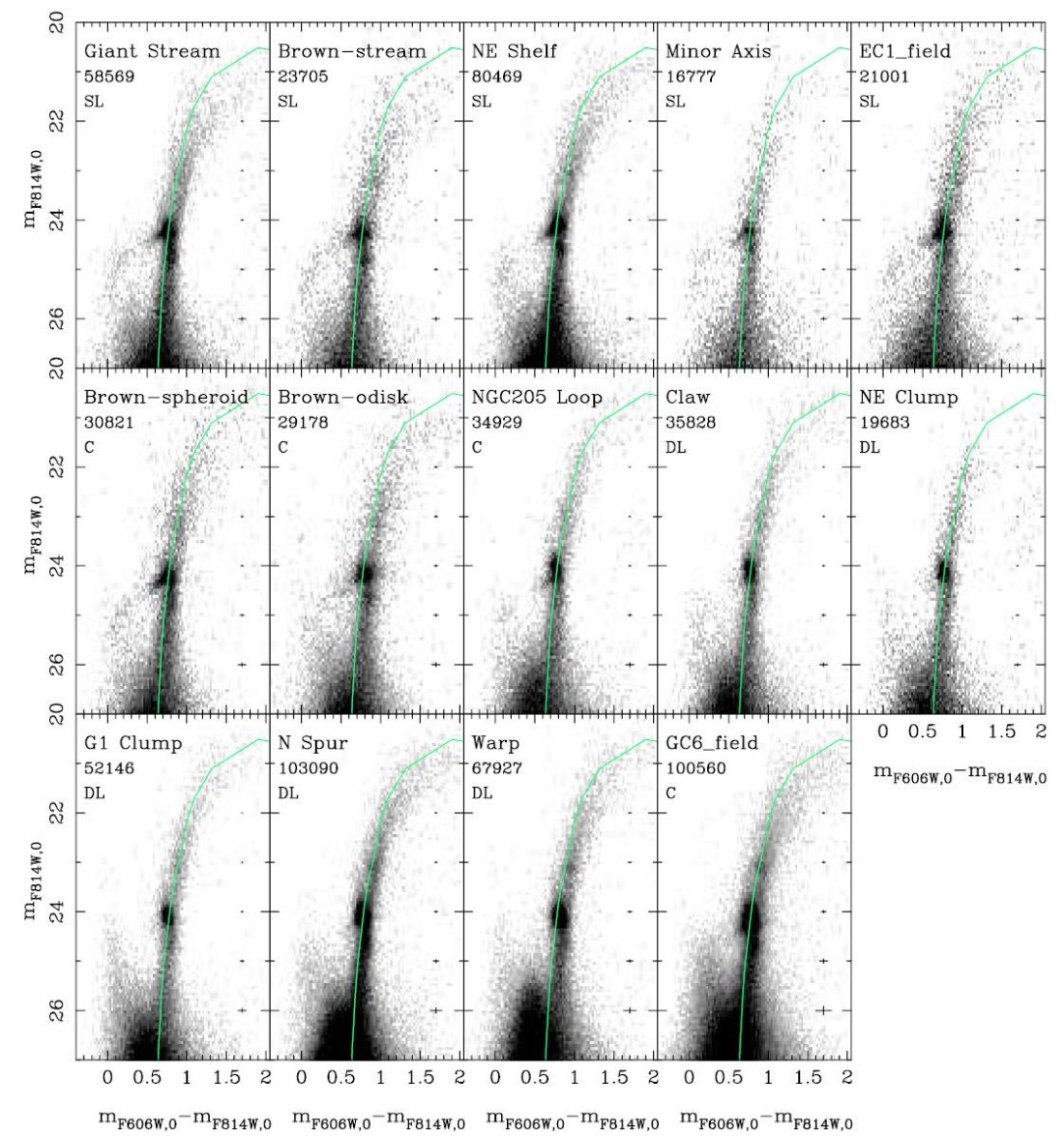

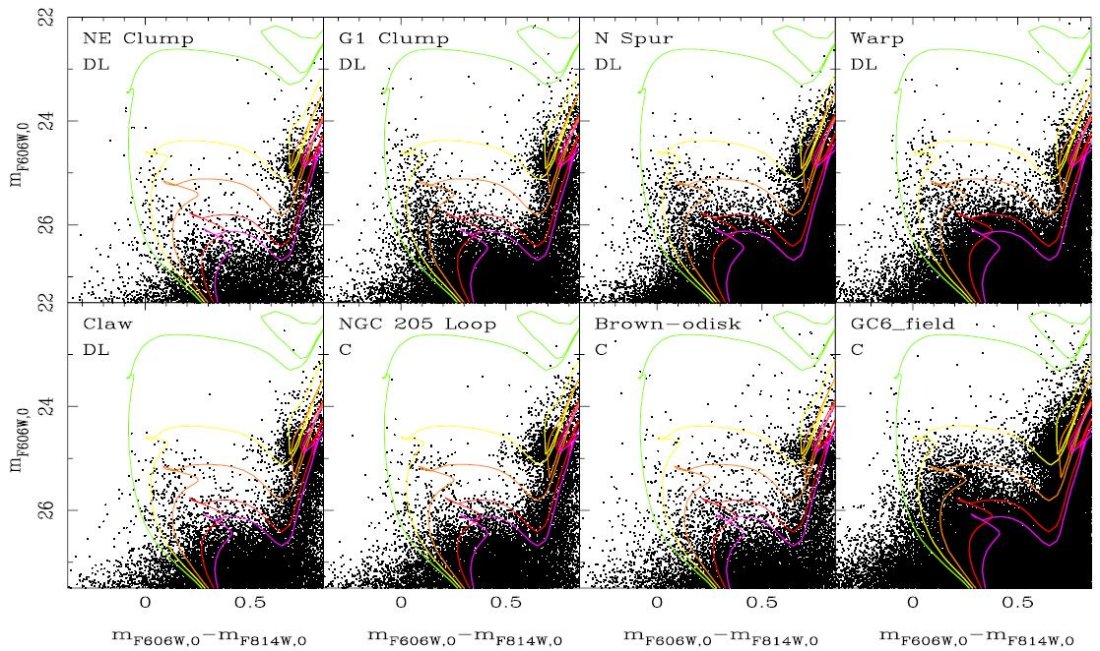

色等級図はレッドクランプの3等下まで達しているが、それらは二つのグループ

に分けられる。一つはジャイアントストリームに似ていて、レッドクランプが

青い側に slant していて、水平枝が発達している。若い種族の徴候はない。

このグループは「ストリーム的」フィールドと名付けられた。

もう一つはレッドクランプが真ん丸で光度巾も大きく、明瞭な水平枝を持たない。

最近 (∼ 0.25 - 2 Gyr) の星形成の証拠がある。このグループは「円盤的」領域と

名付けた。

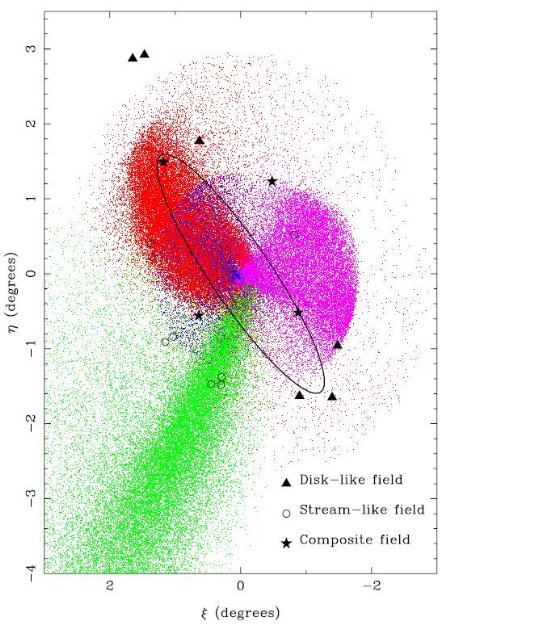

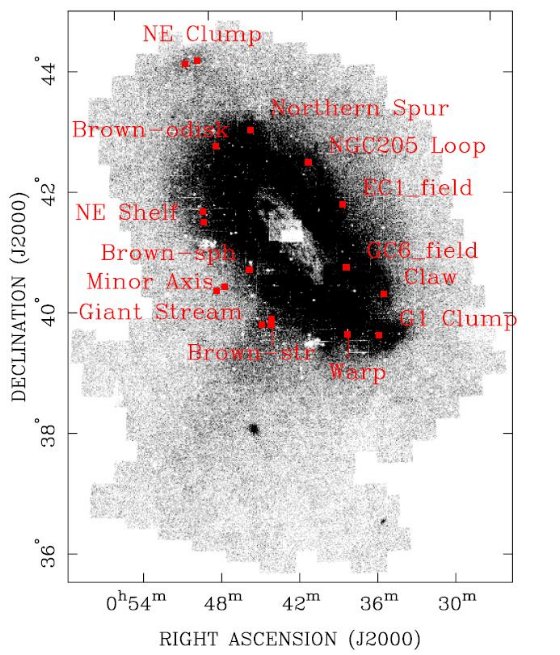

図1.INT/WFC サーベイ(Irwin et al 2005) による RGB 星分布図(95kpc×125kpc) 上に、HST/ACS 観測点(赤 0.8kpc×0.8kpc)をプロットした。

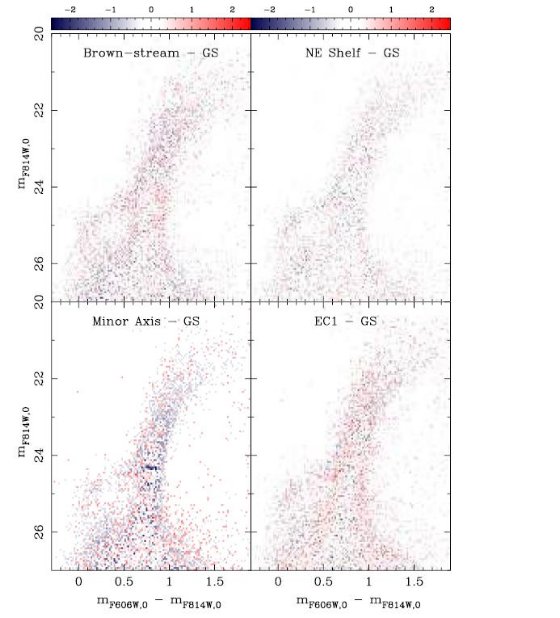

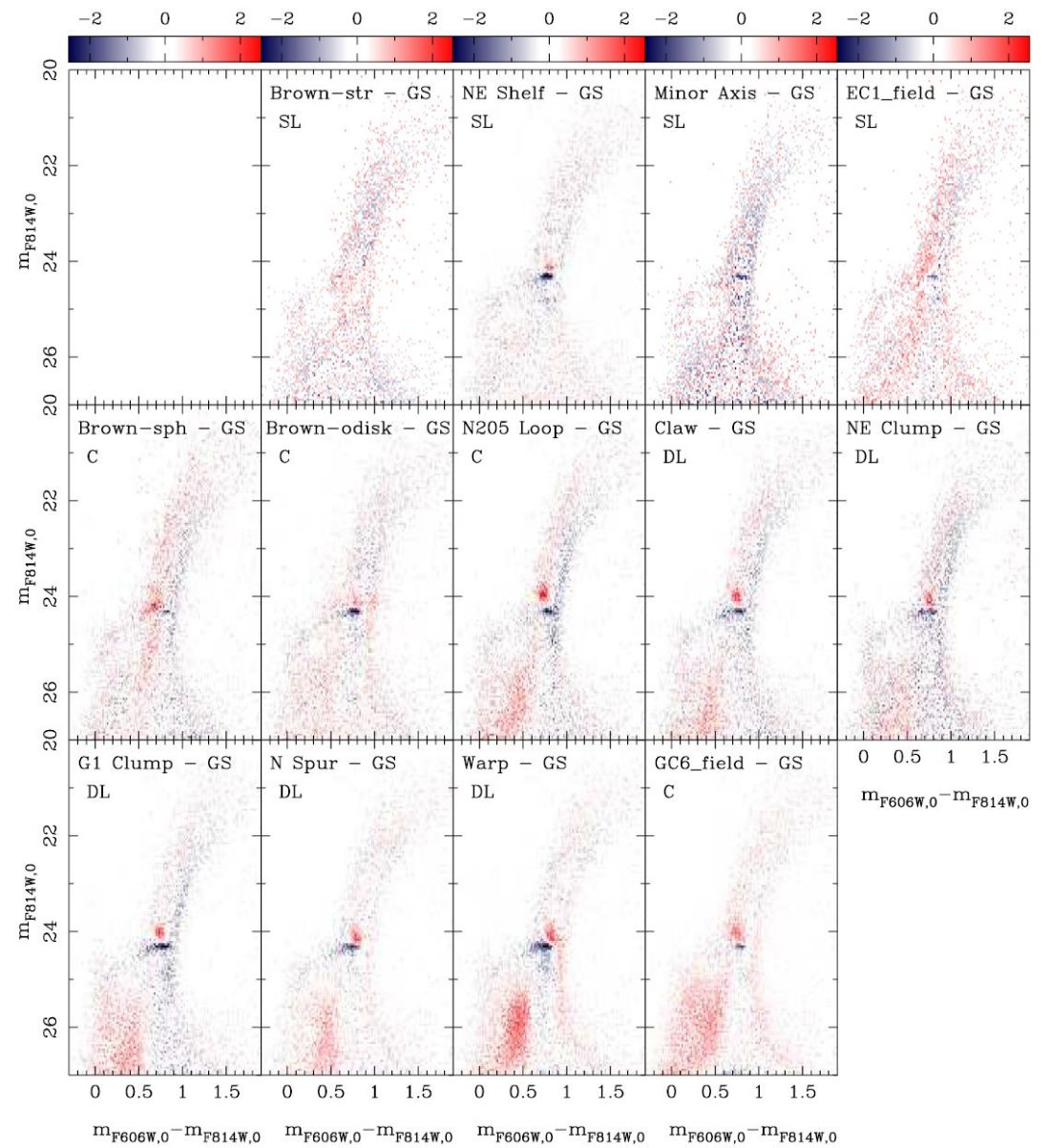

「ストリーム的」フィールドの空間及び視線速度分布を最近のジャイアントストリーム

母天体軌道モデルと比較した。両者はきれいに一致した。「ストリーム的」フィールド

は内側ハローの色々な場所を横切っており、この事件が原因で高い汚染が起きている

ことを実証した。

円盤的物質は M31 の円盤状構造の中にあり、 Rproj

∼ 44 kpc まで確認された。それらのフィールド間で種族が一様であること、

そこに若い種族が含まれていること、別のところで報告されたように強い回転を

示す事などは、この構造が現在ある薄い円盤が加熱され、引きはがされたものである

というシナリオに良く合う。この現象はおそらくジャイアントストリーム母天体の

衝撃によるものであろう。

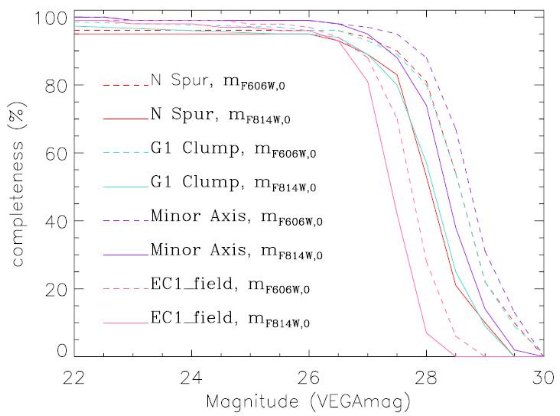

図2.混み具合による測光完全度の変化。