すばる SCam による And II の水平枝の下まで達する測光の報告をする。M31 dSph で

は初めて RC を検出したが、 dSph では通常中間年齢種族は目立たないと考えられていた。

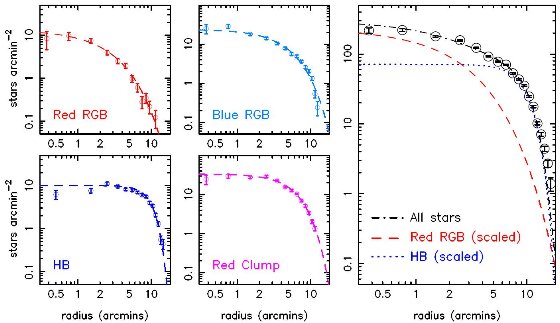

様々な星種族に対して動径プロファイルを作った。その結果、水平枝は外まで密度一定

だが、RC は中心集中が見られる事が判った。

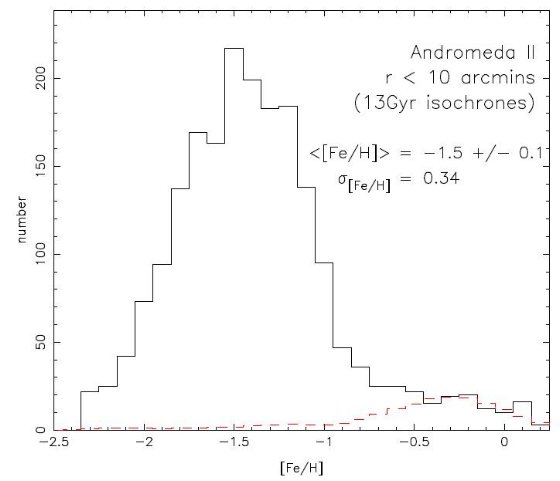

この二つは異なる二つの種族を示していると考える。広がった成分は外側で、指数関数型

分布の成分は内側で支配的である。それそれの領域での色等級図から、二つの成分

は非常に違う種族であることが判った。

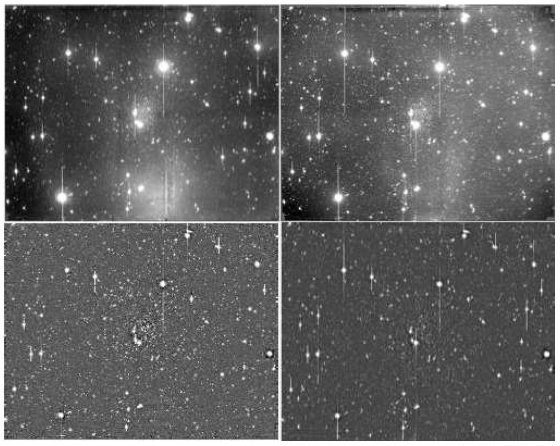

図1.上:SCam 34' × 27' フィールド。近傍の明るい星の散乱光の影響が強い。 下:散乱光を非線形アンシャープマスキングの方法で除去した。低カウントの 人工パターンやネガティブハローが残るが測光に影響ない。

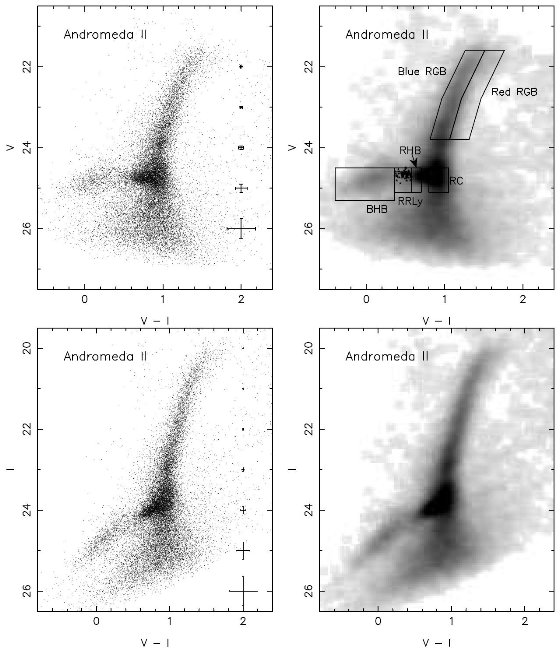

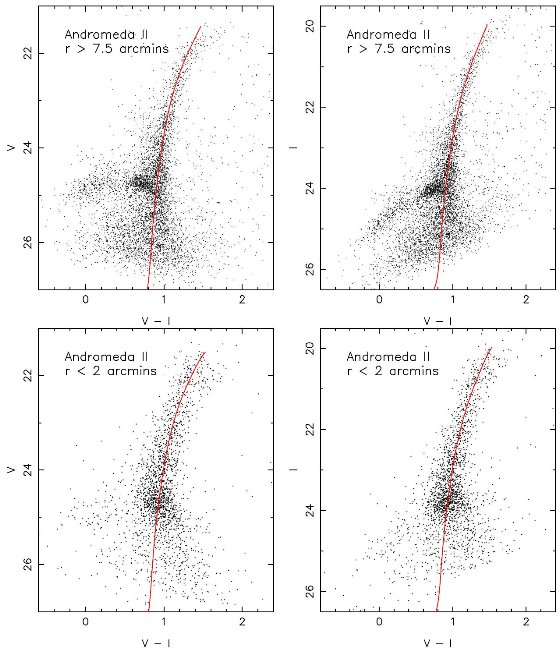

図3.(左上)減光補正色等級図。(右上)そのヘス図。(下)縦軸変更。

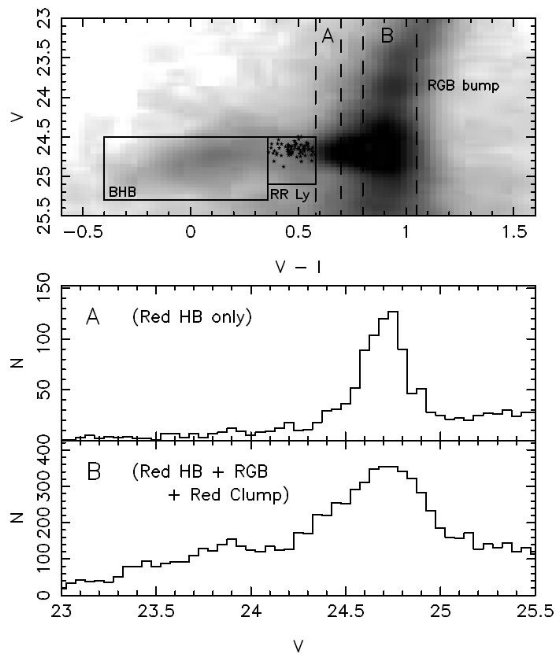

図5.(上)ヘス図の拡大。(中)赤色水平枝=A帯の光度関数。(下)赤色水平枝 +赤色巨星+レッドクランプ=B帯の光度関数。二つのピークの形態が大きく 異なるのは赤色水平枝の等級巾が赤い方で広がるか、Bでは新たな種族(RC?) が加わるためと思われる。(何を言いたいか不明)

図8.種族毎の投影密度。

図9.(上)外側 r > 7' の色等級図。(下)内側 r < 7' の色等級図。 赤線= Victoria-Regina 等時線 t = 13 Gyr, [Fe/H] = -1.5

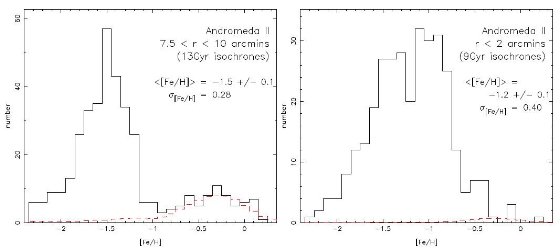

図11.(左)外側 7.5' < r < 10' (右)内側 r < 2' 明るい方2等級 のメタル分布。VandenBerg et al 2006 の 13 Gyr 等時線の内挿からメタルを決めた。 赤破線=周囲のフィールド星

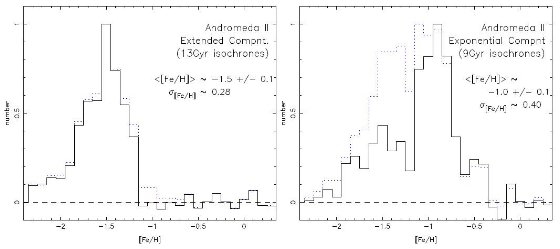

指数関数型種族は年齢 7 - 10 Gyr で比較的高メタル [Fe/H] &sim: -1 だが、低メタル

側に尾が伸びている。RCはこの成分に属する。一方、広がった成分は光量の 3/4 を

占め、 t ∼ 13 Gyr と古く、低メタル [Fe/H] ∼ -1.5、σ[Fe/H]

∼ 0.28 とメタル分布の巾は狭い。発達した青い水平枝を持つ。 その密度分布は

局所群 dSph の中で変わっている。

この明らかに複雑な化学力学構造は暗い dSph もまた明るい銀河と同じくらい複雑な

進化史を有するという仮説を支持する。

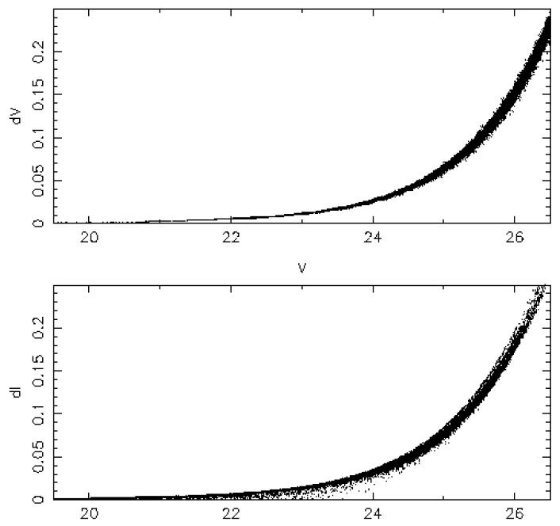

図2.測光エラー

図4.メタル分布。

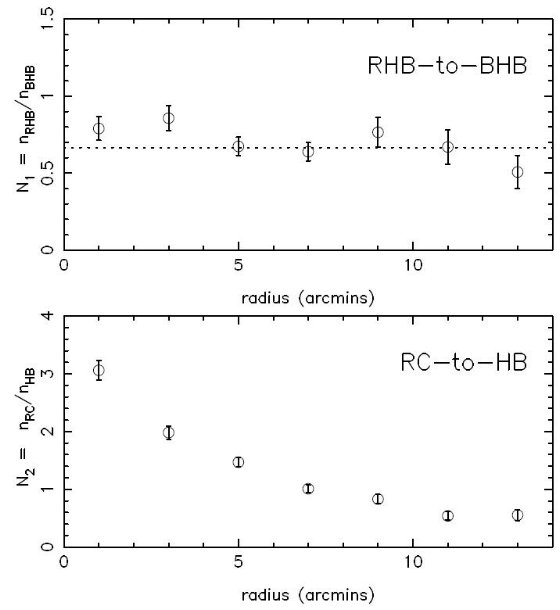

図6.(上)RHB/BHB の中心距離による変化。点線=平均値。変化なしと認められる。 (下)RC/HB の変化。はっきりした降下がある。二つは異なる空間分布をしていて、 RC の中心集中が大きい。

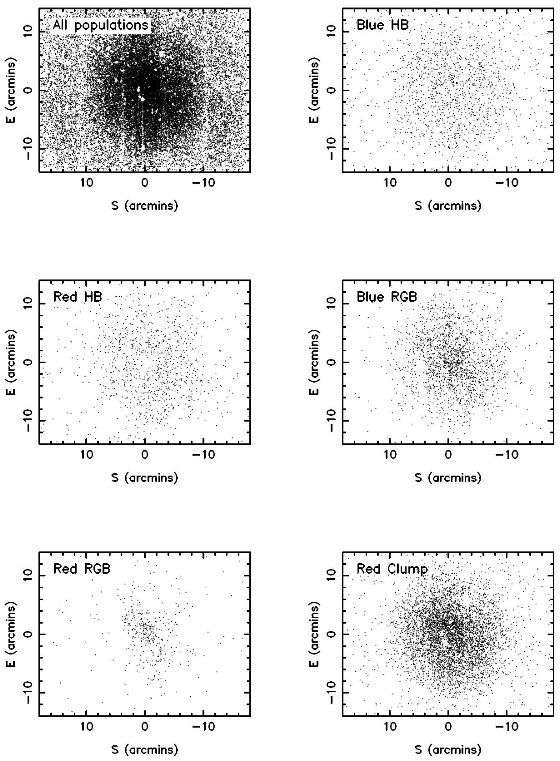

図7.種族毎の空間分布。区分は図3に示されている。RHB と BHB は共に広がった 分布をしているが、赤い RGB は中心集中を示す。RC はそれと似ている。

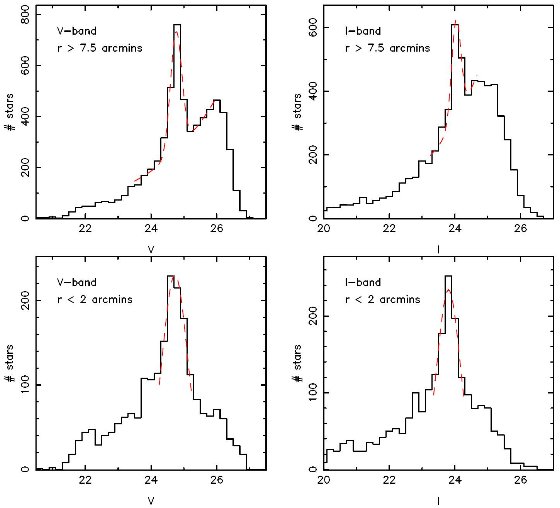

図10.(上)外側 r > 7.5' の光度関数。(下)内側 r < 2' の光度関数。 赤破線=ピークのガウシャンフィット。

図12.広がった成分と中心集中成分のメタル分布。 (左) 13 Gyr 等時線使用。(右)9 Gyr 等時線使用。