INT/WFC の観測に CFHT/MegaCam による外辺ハローの深い画像を補足して、 M31 の 深いサーベイを行った。観測は内側 50 kpc 全域と南側四半域は 150 kpc までを カバーして、M33 の > 200 kpc 部分を含んでいる。これは広大な領域を眺望する 初めての試みである。低輝度の複数の大構造が発見された。それらには幾つかの ストリーム、二つの Mv &asimp; -9 矮小銀河、And XV, And XVI、 が含まれている。 内側ハローにはストリーム的構造が貫入してきたために生じたと思われる星種族 の大きな変動が検出された。これはこれまでの研究にあった混じり合い、時に対立 する結果に光を当てる意味で重要である。

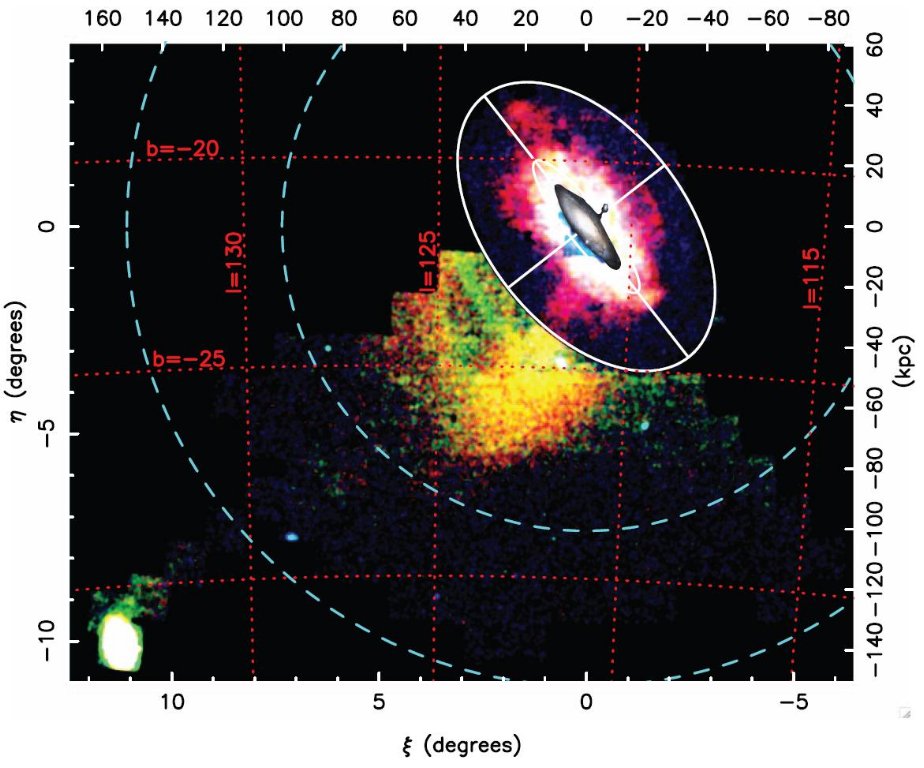

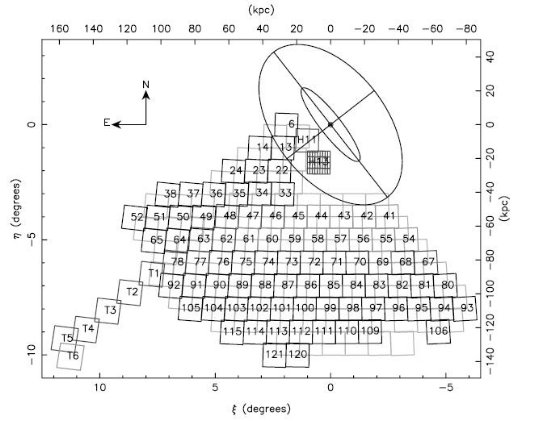

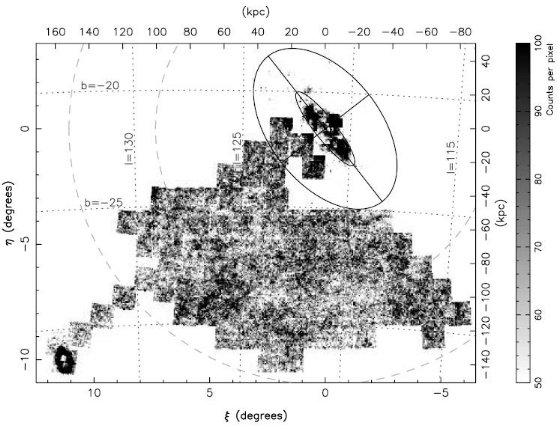

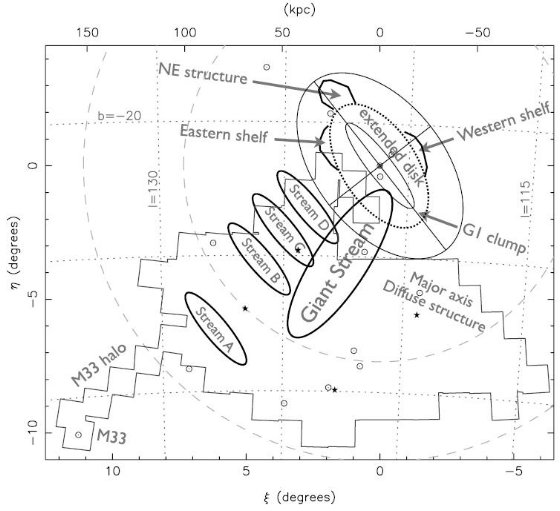

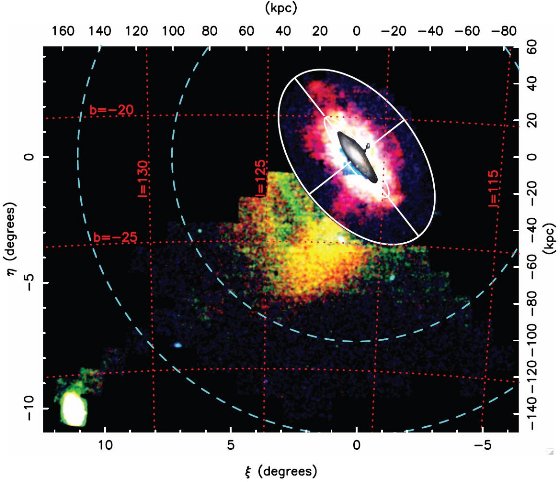

図1.INT/WFC による M31 観測フィールド。内側楕円は傾斜角 77° 半径 2°(27 kpc = HI 円盤の端) の円盤を示す。外側円盤は 55 kpc 半径, c/a = 0.6, 楕円で、短軸と長軸を描き込んである。このマップは 164 INT ポインティングから成っている。

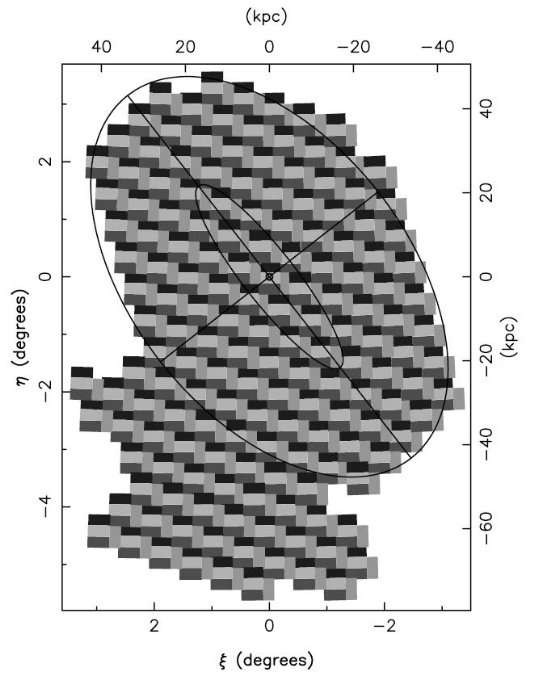

図3.減光マップ(Schlegel et al 1998) 上に重ねた観測領域。

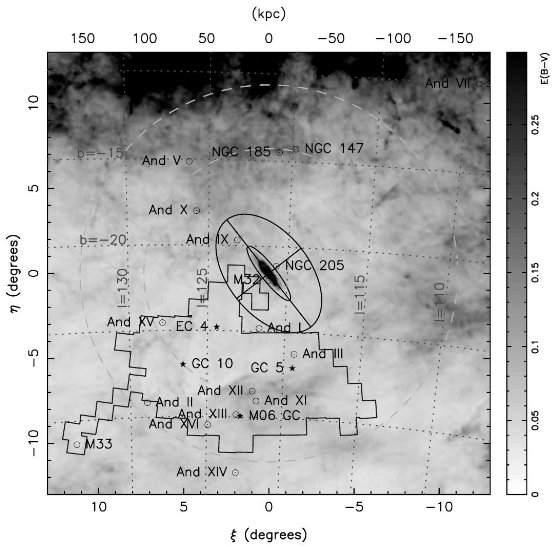

図5.(上) g0の測光不定性。(下) i0の測光不定性。

図7.図6と同じだが、画像解析から銀河とされた天体。

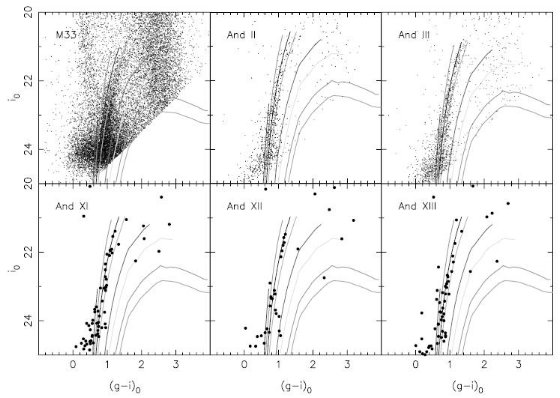

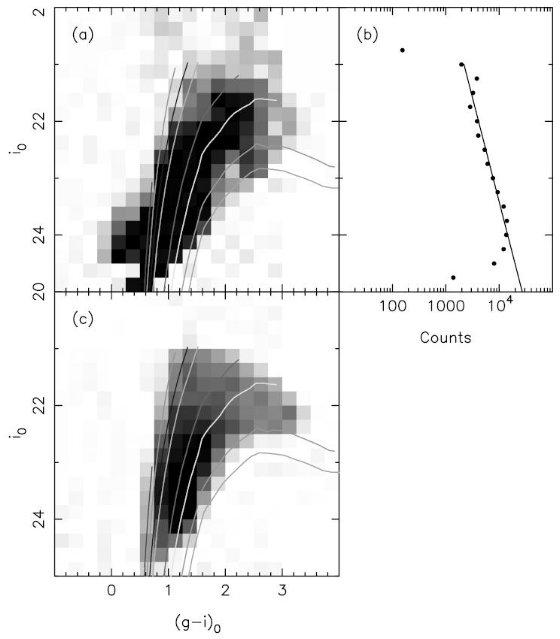

図9.MegaCam 観測内の衛星銀河色等級図。等高線は図8と同じ。 M33 に関しては 1° - 2° 円環内を使用。And II は 12'、And III は 6'、他の矮小銀河 は 12' 以内を使用。距離は 24.54 (M33), 24.07 (And II), 24.37 (AndIII), 24.47 (Amd XI, XII, XIII は M31 で代用)

図11.色等級図上、1.5 < (g-i)0 < 3.0, 15.0 < i0 < 19.5 の星の分布。 M31, M33 周辺は blue loop や AGB 星がこの範囲に入ってくるが、その外側では銀河系円盤矮星のきれいな サンプリングになっている。

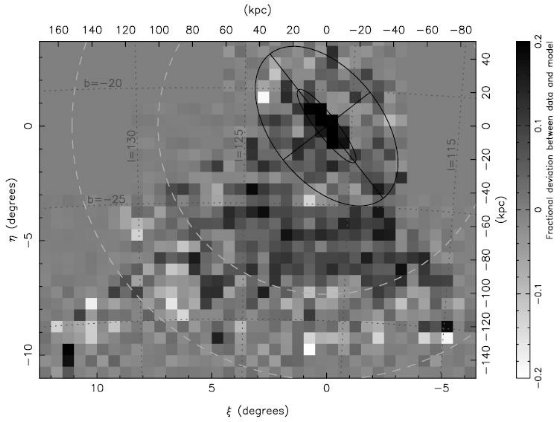

図13.銀河系円盤矮星と Besancon モデルとの比較。(データーモデル)/データ の分布。M31 2°, M33 1° 以内を除くと、差は平均して 2 % 以内である。 僅かな勾配 = 0.002±0.0006 deg-1 が認められる。

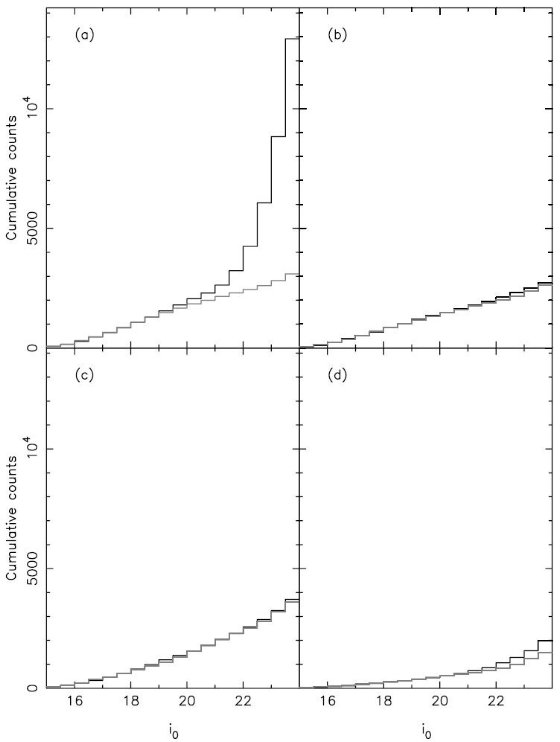

図15.(a) Besancon モデルによる MegaCam 比較領域の色等級図。 (b) 観測。(c) 2.0 < (g-i)0 < 3.0 の高度関数。黒=観測。 灰=モデル。これから不完全度関数を決めた。(d) それでデータを補正した結果。

図17.(a) 前景と背景(=六つの比較領域 93, 105, 106, 115, 120, 121 の和を 夫々の観測領域毎に適当にスケールする。) を差し引いた残りのヘス図。図4の領域の例。RGB がきれいに残っている。 (b) -2.3 < [Fe/H] < -0.7 等時線の間の光度関数。Bergbusch/Vandenberg 2001 のモデル通りに log スケールで直線フィットされている。MegaCam フィールド全体で 105 個以上の RGB 星が見つかった。

(というわけで、結局前景差し引きには Besancon モデル を使わず、周辺フィールドの平均を規格化して用いたらしい。) (c) -3.0 < [Fe/H] < +0.2 の星を含む 領域だけに刈りこんだ Matched Filter Weight Map

本文を読むと、(a)内の各ピクセルのシグナルを、 差し引きに使った参照フィールドの値で割ったものをウェイトとすると書いてある。 (ように読める。)しかし、(a) の値を元データ(=シグナル+前景+背景)で 割ったものをウェイトとすべきように思われる。

図19.図18と同じだが、限界等級を INT に揃えて、i0 = 22.8 に統一した。人工的な模様は見えなくなった。等高線は表面輝度 Σv = 27, 28, 29 mag arcsec-2 。四角= Brown et al 2003 -2007 の HST/ACS サーベイ領域。

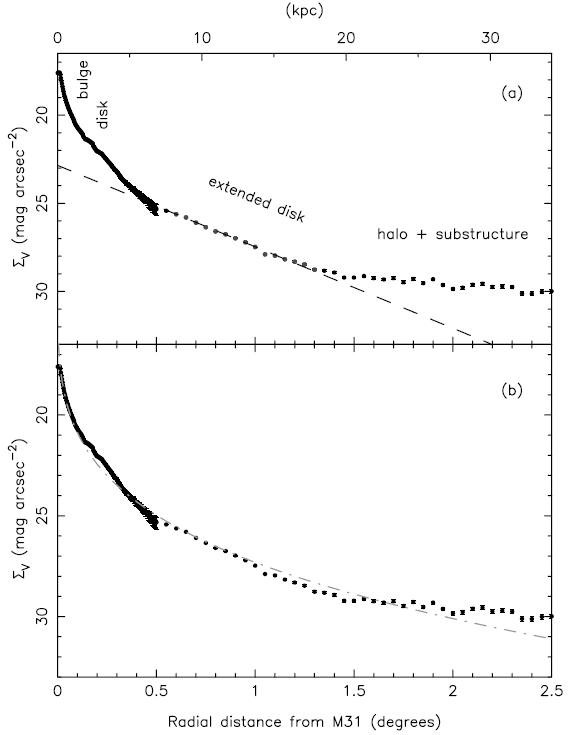

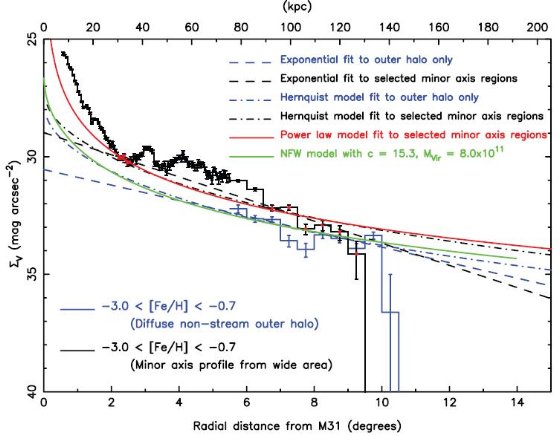

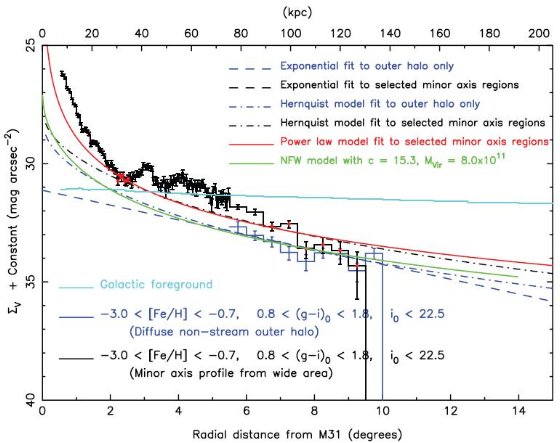

多くの副構造の下には、薄く滑らかで

150 kpc まで広がったハローが広がっている。それらの星は低メタルである。

このハローはスケール長 55 kpc の Hernquist model でフィットされることが

判った。この値は理論予想の 4 倍も大きい。

別の表現として、Σv ∝ R-1.91±0.11 で投影

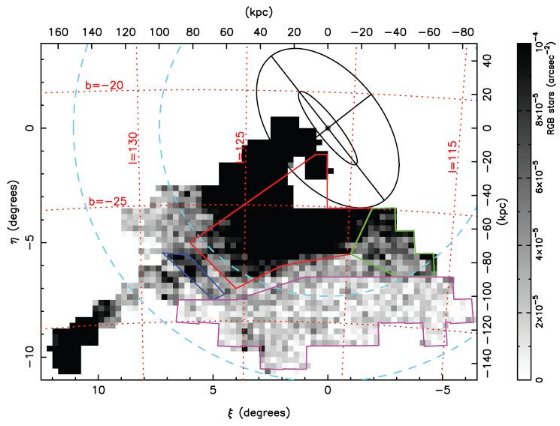

プロファイルをフィットできるがこれは天の川銀河とよく似ている。球対称な

分布を仮定すると総光度は 109 Lo となり、これも天の川銀河と

似た値である。この広大で、滑らかに広がるハローは古典的な単構造モデルを

想起させるものであり、現在の銀河形成モデルからは完全に予想外であった。

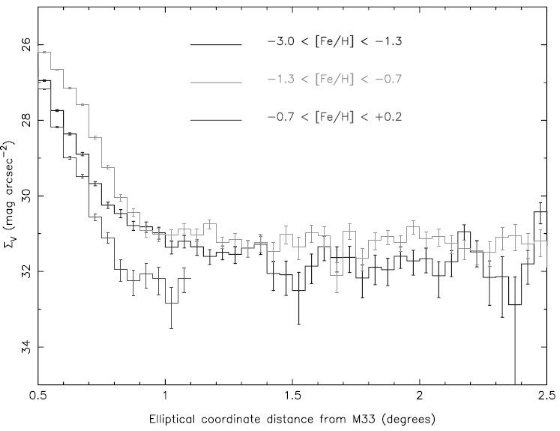

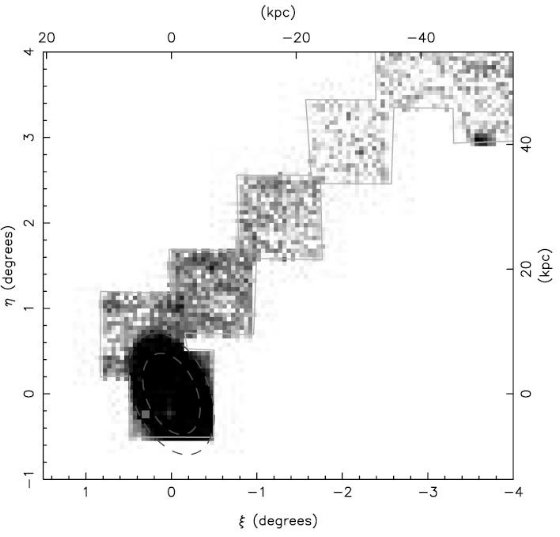

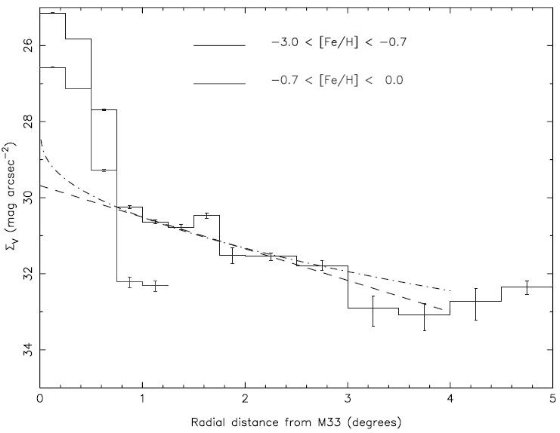

M33 も同じように広がった低メタルハロー成分を持ち、同じスケール長

55 kpc の Hernquist model でフィットされる。これらの広がった、ゆっくり

と低下するハローは今後のモデルに対する大きな制限を課している。

図2.CFHT/MegaCam のサーベイ領域。イメージ安定性が年毎に変わるので 観測年で色分けしてある。

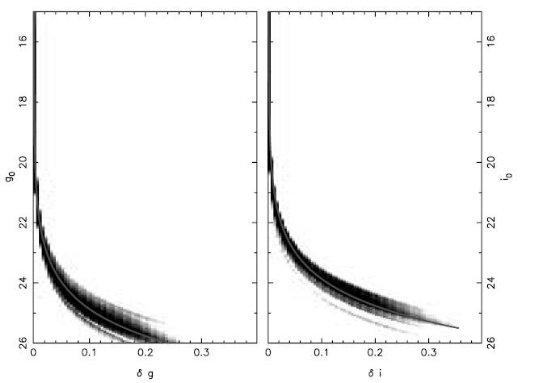

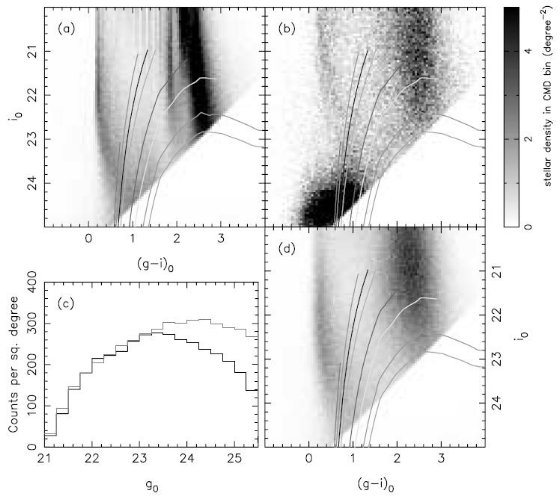

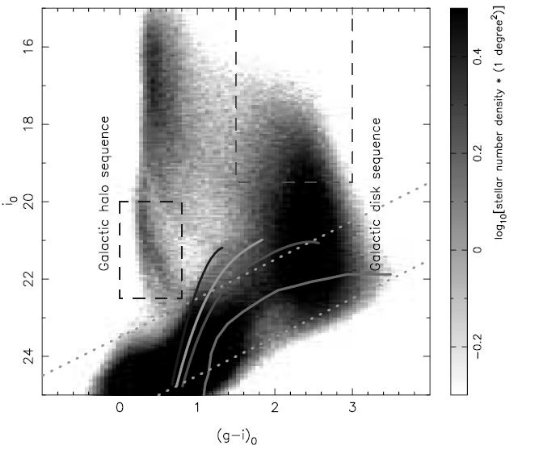

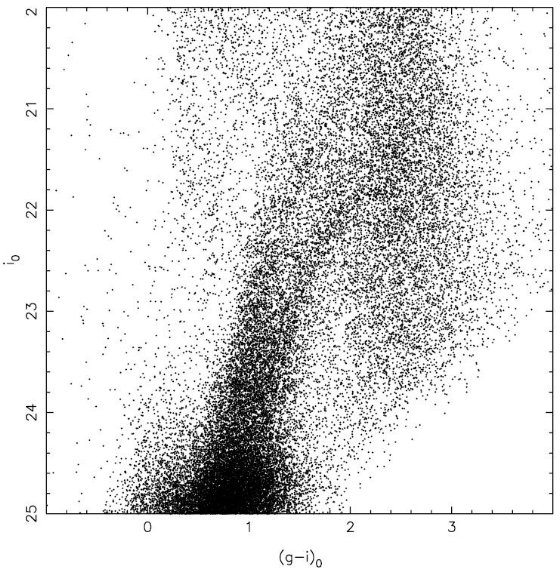

図4.MegaCam サーベイの合成色等級図。M33 に近い T5, T6 と M31 に近い H11, H13 は除いた。基準 RGB は左から NGC 6397([Fe/H]=-1.91), NGC 1851(-1.29), 47 Tuc(0.71), NGC 6533(-0.2) である。 (m-M)o=24.47 を採用。左下の四角=前景銀河系ハローサンプル領域。 右上の四角=前景銀河系円盤サンプル領域。点線: g0=23.5 は不完全性 が開始。g0=25.5 は限界等級。

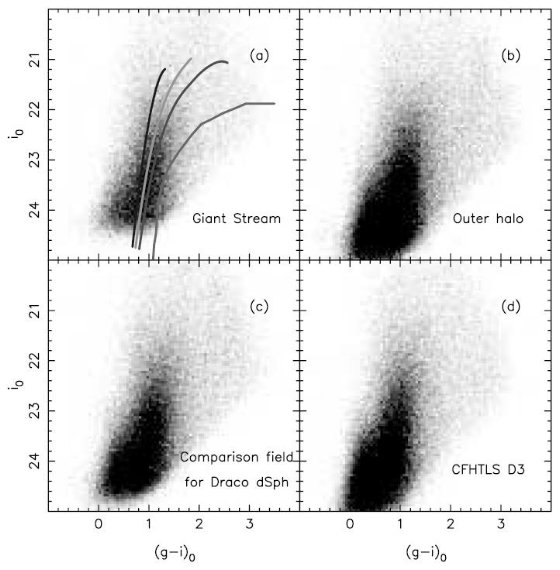

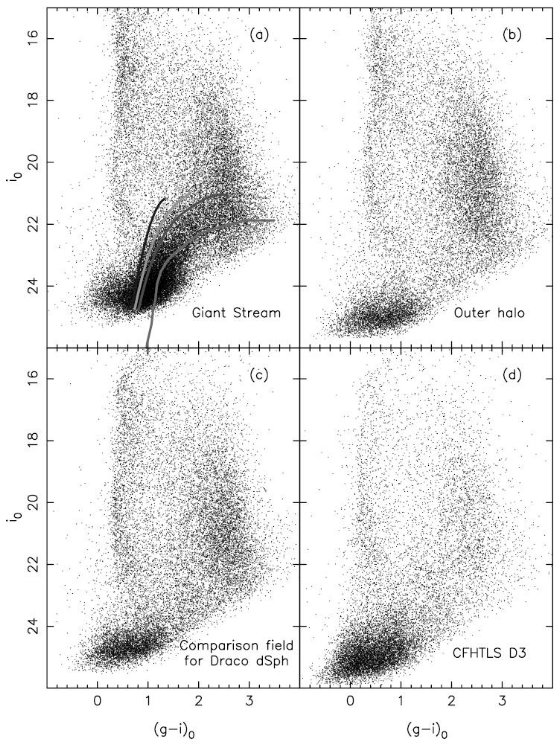

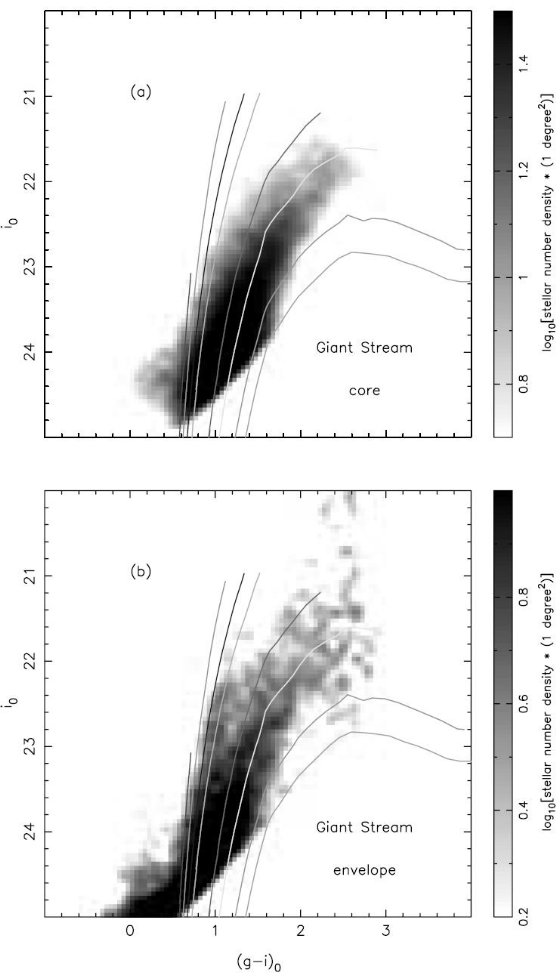

図6.MegaCam 色等級図。(a) フィールド 46. GSSの濃い箇所。 (b) フィールド 106. 外側ハロー。(c)Draco dSph 付近の比較領域. (d) CFHTLS フィールド D3. もう一つの比較領域。 -0.5<(g-i)0<1.5 の濃い集積は画像解析で 誤って星とされたコンパクト銀河。

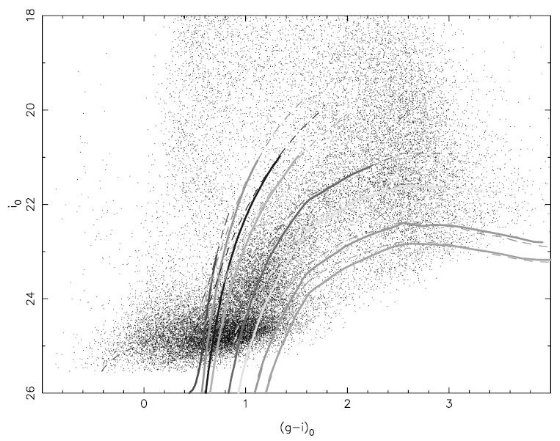

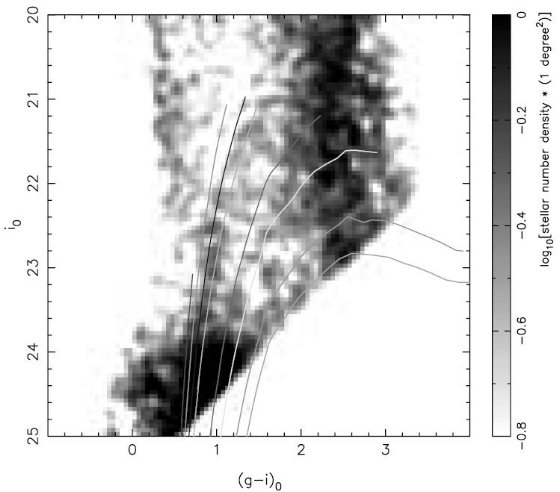

図8.フィールド 47 にパドヴァ等時線 t = 10 Gyr, [Fe/H] = -3, -2.3, -1.7, -1.3, -0.7, -0.4, 0.0, +0.2 を重ねた。実線= RGB, 破線= AGB 部分。

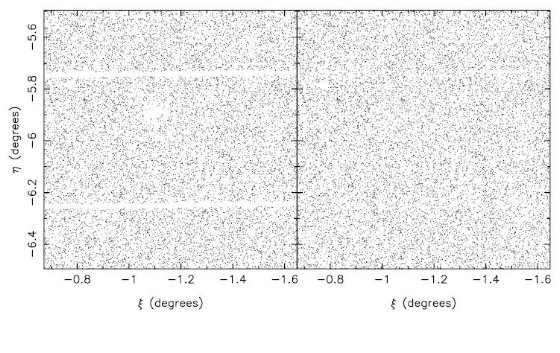

図10.明るい星の補正技術の例。(左)&gzi; = -1.1°, η = -5.9° 付近の空孔が明るい星の周囲の低密度部分。(右)隣の領域からコピーして 持ってきた人工画像による埋め立て。(意味あるのか?)

図12.「広がった」と判定された天体の分布。密度の高い領域では 近接した星を銀河と判定している。

図14.図6、7 に示したサンプル領域での、0.8 < (g-i)0 < 1.8 星の光度関数。黒線=観測。灰線=Besancon モデル。 (a) フィールド 46。ジャイアントストリーム の寄与が i0 > 21 で大きい。(b) フィールド 106。モデル とよく合う。 (c) Draco dSph 比較フィールド。モデルとよく合う。 (d)CFHTLS フィールド。かなりずれが大きい。 g バンドの限界等級 25.5 は 観測、モデル両方に同じように効かせている。

図16.Besancon モデルの分布。斜線=比較領域の位置。

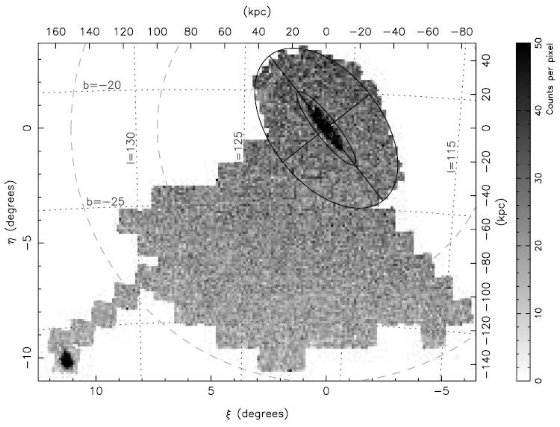

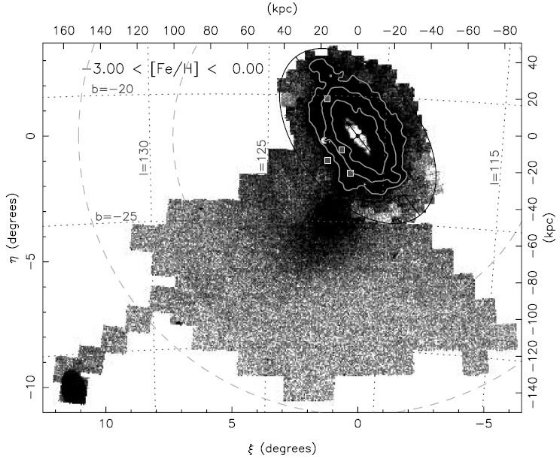

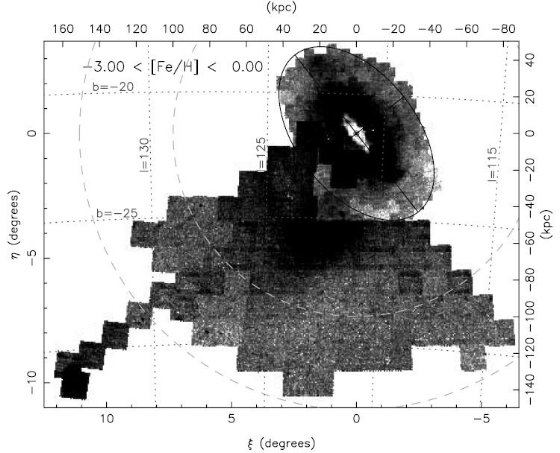

図18.i0 = 24.5 までの matched filter map。選択は INT 限界等級 i0 = 22.8, MegaCam 限界等級 i0 = 24.5 -3.0 < [Fe/H] < +0.2 である。INT は MegaCam より浅いのでサーベイ境界 に明らかなエッジが見える。2003, 2004 データの PSF が細長かった ため、多くが銀河と判定されて失われた。保全の努力後も十分に回復せず、 横縞模様が現れた。

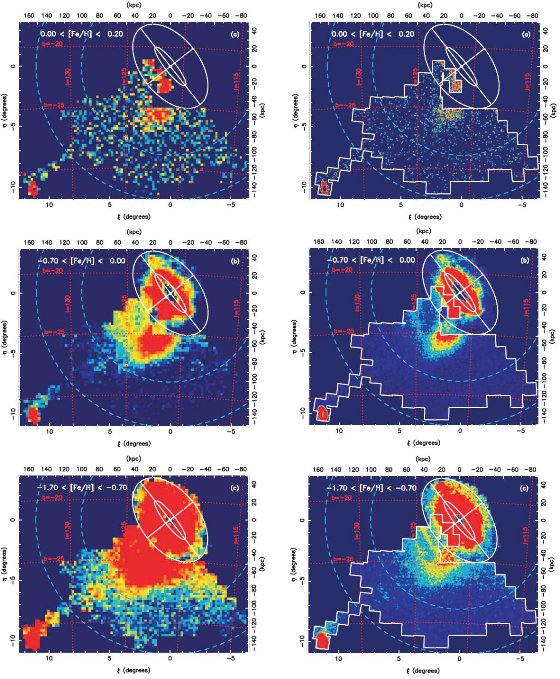

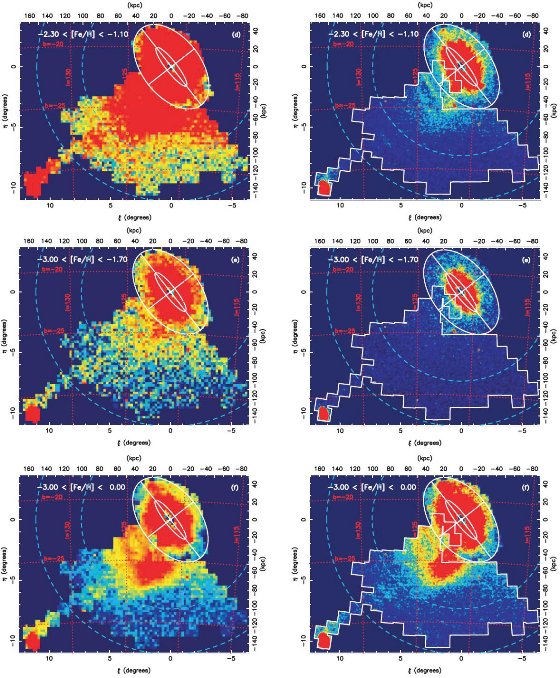

図20.限界等級 i0 = 23.5, g0 = 25.5 の マッチフィルターマップ。(左)低分解(0.2° × 0.2°)。 (右)高分解(0.01° × 0.01° に3ピクセルのガウシャン平滑化) -1.7 < [Fe/H] < +0.2 の星のメタル量による分布の変化。

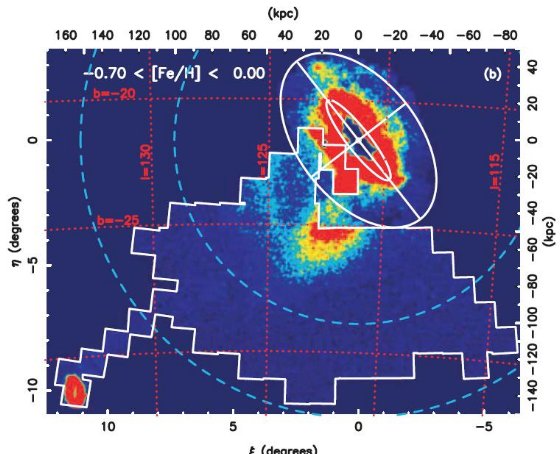

図20(b).-0.7 < [Fe/H] < 0.0 の星の分布。

(1)軸比 0.5、長さ 5°(70 kpc) の不規則楕円形の集団。副構造が以前に (Ferguson et al 2002) 報告されている。Ibata et al 2005 で述べたように、 平均 [Fe/H] = -0.9±0.2 で回転している。この集団は円盤の先では 支配的であり、多分数 Gyr 昔の大きなマージャーの名残り(Penarrubia et al 2006) であろう。

(2)北西(ξ=1.5°, η=3°) 直径 1° の密度超過。恐らく 非拘束のデブリ。(Zucker et al 2004, Ibata et al 2005)

(3)G1 クランプ(ξ=-1°, η=-1.5°) 。明るい球状星団 G1 を 囲んでいるが、物理的には無関係。Fergusonet al 2002. Fabia et al 2007

(4)ジャイアントストリーム。(Ibata et al 2001a, 2004) INT データでは M31 のごく近く ξ=1.5°, η=-3° から線上に伸びる構造。 MegaCam ではかなり幅広で ξ=3.5°, η=5.5° まで伸びている。

(5)ストリームに似た東の棚(eastern shelf) ξ=2°, η=0.5° (Ferguson et al 2002)

(6)銀河西側のより淡いストリーム、西の棚(western shelf) ξ=-1°, η=0.5° 及び Irwin et al 2005 で ξ=2°, η=0.5° にも。双方共にカラーはジャイアントストリームと類似。

(7) ξ=4°, η=-1.5° から ξ=3°, η=-4° に掛けて、新発見のストリームが見つかった。ストリームCと呼ぶ。

(8)MegaCam 領域の南半分には星のない空虚な領域が広がる。

(9)淡くて拡散した成分が M 33 から 4° に認められる。

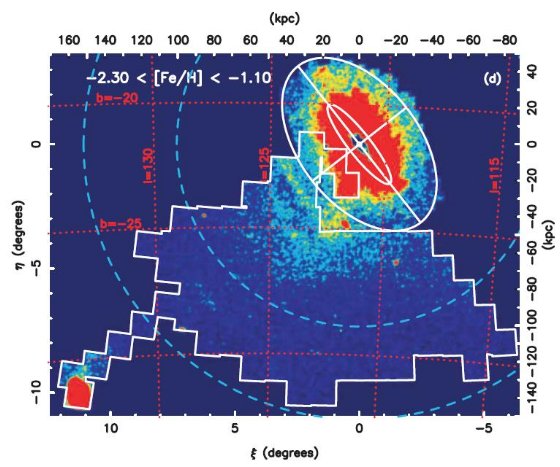

図20(d).-2.3 < [Fe/H] < -1.1 の星の分布。図 20 (c)と似る。

違いは多数の密度スパイクが出現したことである。それらの中には新しく 発見された矮小銀河 And XI, XII, XIII (Martin et al 2006) がある。 図20eは最も低メタルな -3 < [Fe/H] < -1.7 星をあらわすが、そこでは ジャイアントストリームは殆ど消失している。一方ハローの密度勾配が認められる。

図21.Besancon モデルによる差し引きの密度分布。(カラー版でないので よく分からない)

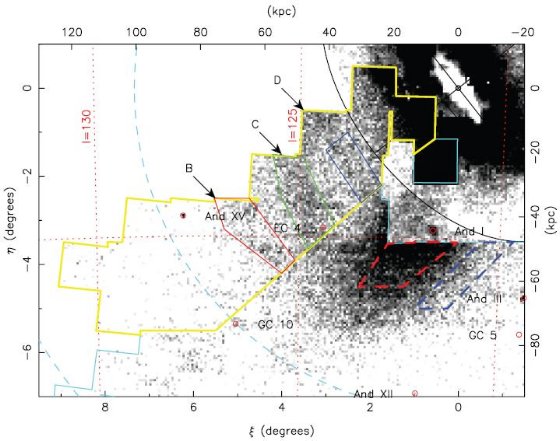

図23.主な構造の図解。丸点=衛星銀河、星=球状星団。

図25.図24と同じ。天体=AndXVI

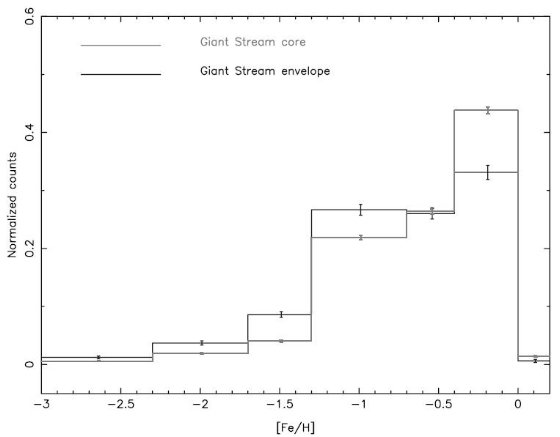

図27.ジャイアントストリームコアと外辺部のメタル量分布。メタル量はパドヴァ 等時線から決めた。二つの分布は完全に食い違っている。

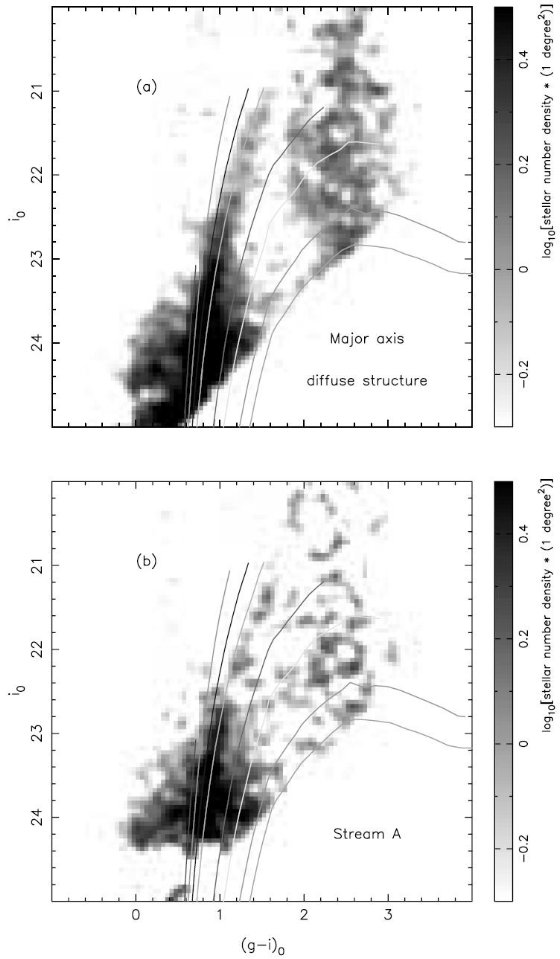

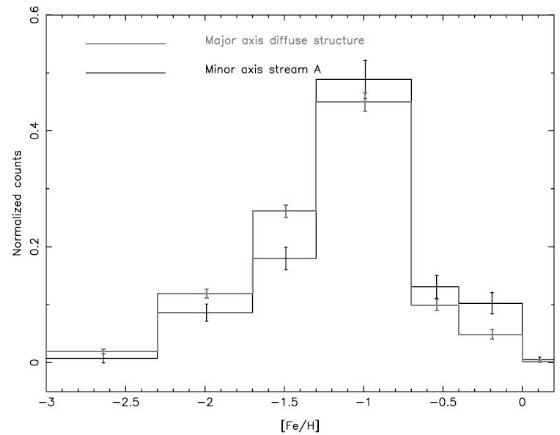

図29.前景除去後の(a) 主軸拡散領域,図21の緑 (b) ストリームA。図21の 青

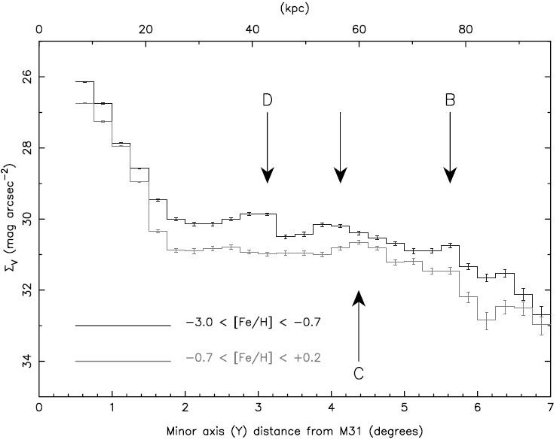

図31.短軸に沿った(図22の黄色)密度分布。矢印はピーク位置。ストリーム に対応しないピークがある。

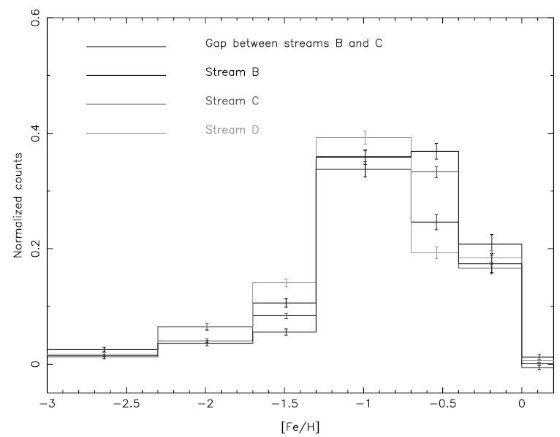

図33.図32の4領域のメタル分布。

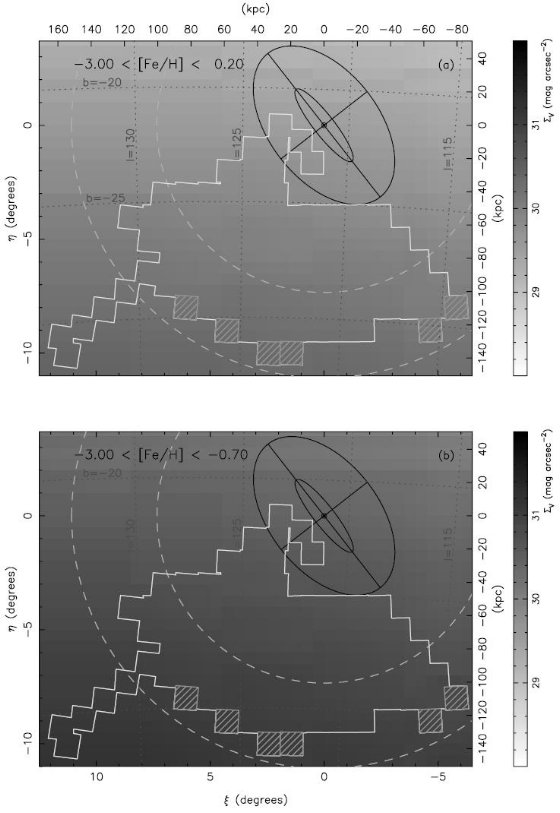

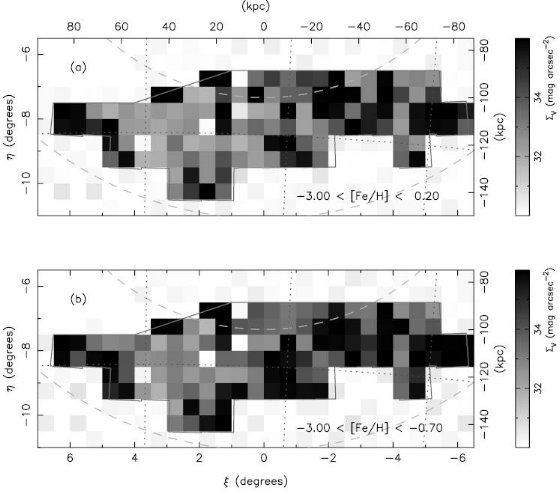

図35.背景除去後の表面輝度分布。(a) -3 < [Fe/H] < +0.2. (b) -3 < [Fe/H] < -0.7 (背景の影響を受けにくい)

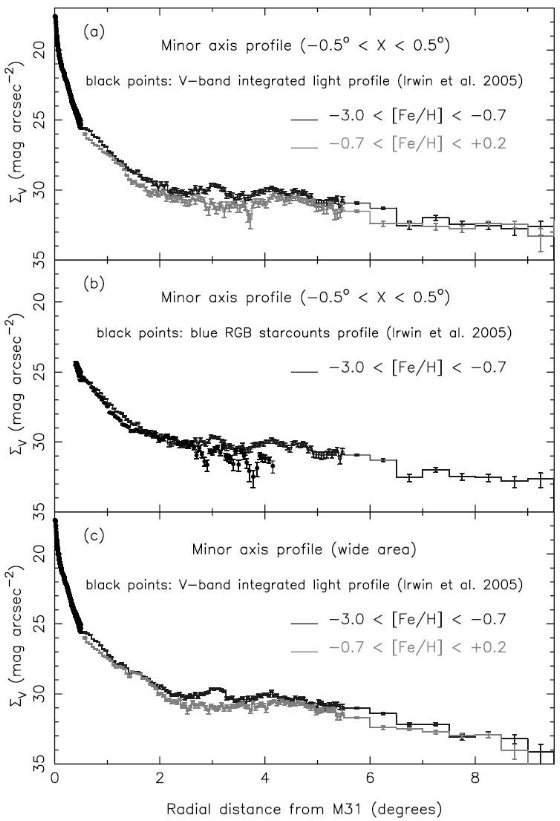

図37.短軸沿いの輝度プロファイルの比較。

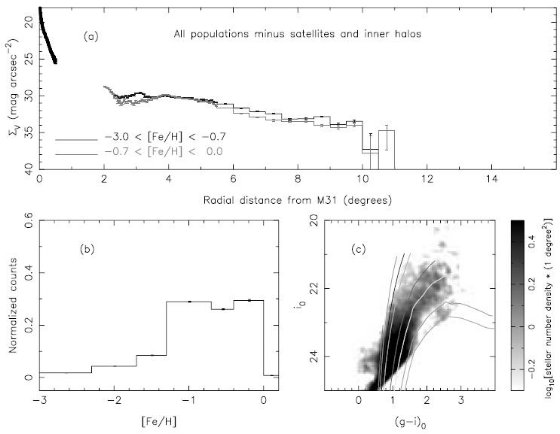

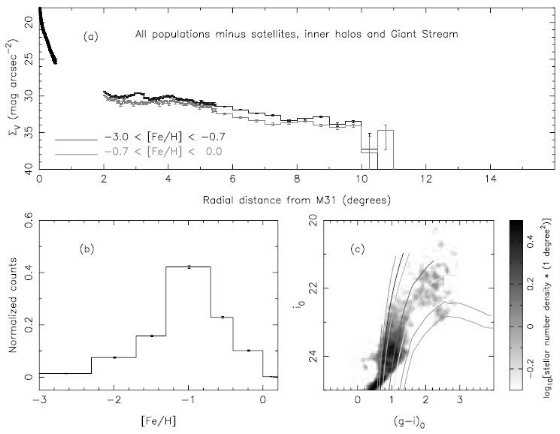

図39.図38と同じだが、M31, M33 内側ハローを除いた。

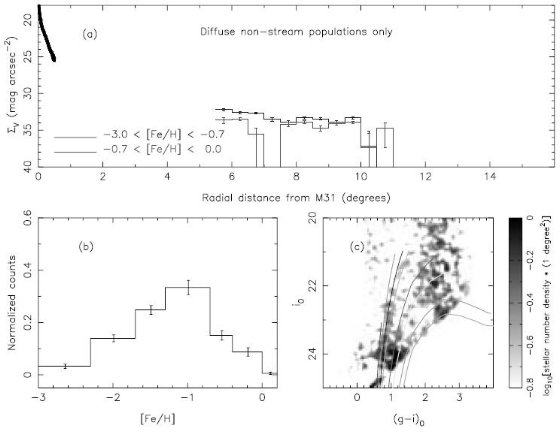

図41.図40と同じだが主軸拡散成分のみ。

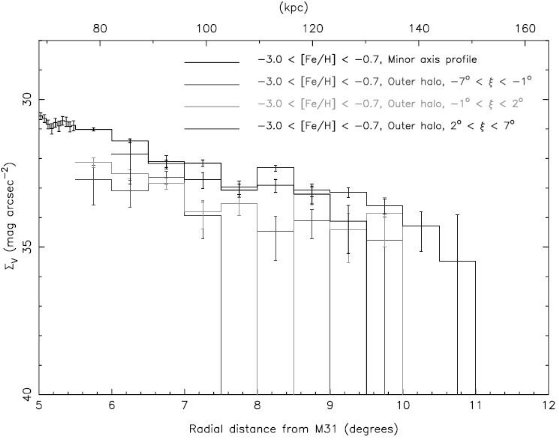

図43. -3 < [Fe/H] < -0.7 星の短軸プロファイル。その他は -7° < ξ < -1°, -1° < ξ < 2°, 2° < ξ < 7°。類似の低下は底に横たわるハロー種族 が存在することを示唆する。

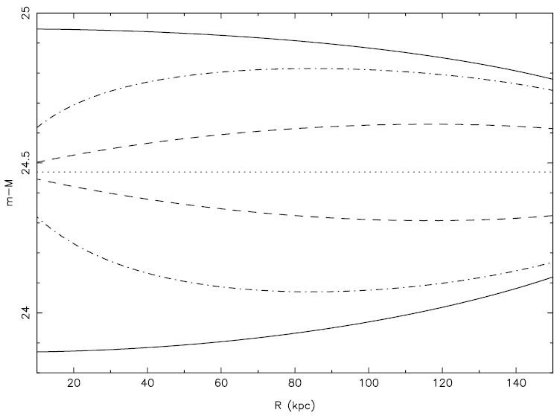

図45.ρ ∝ r-2.91 とした時に期待される距離指数の広がり。

図47.M33 からの楕円座標距離による輝度プロファイル。

図49.丸=Kalirai et al 2006、四角=Chapman et al 2006 の分光領域。 当時は種族情報が不足していた。今なら正しく解釈出来る。

図51.黒点=Irwin et al 2005 の短軸 V バンドプロファイル。 8 kpc < R < 18 kpc はスケール長 3.22 kpc の指数関数で よくフィットする。2 kpc < R < 6 kpc 円盤領域のコブは渦状腕と 星形成リング。

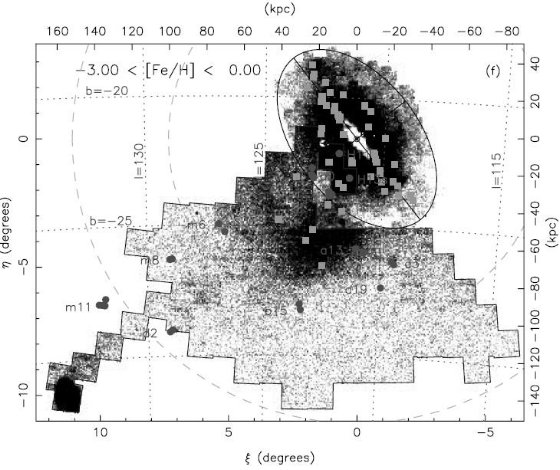

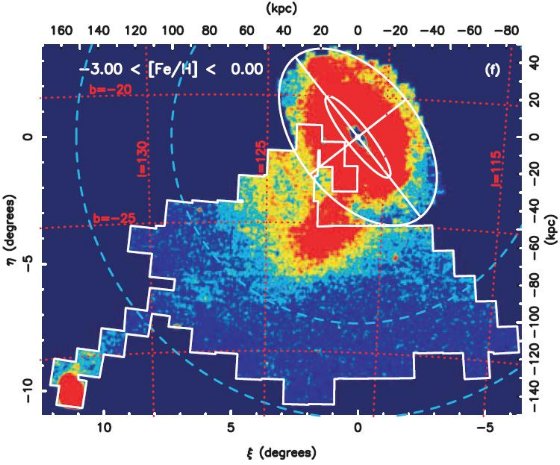

図20(続き).-3.0 < [Fe/H] < -1.7 の星のメタル量による分布の変化。 (下)は -3.0 < [Fe/H] < 0.0 の分布であることに注意。

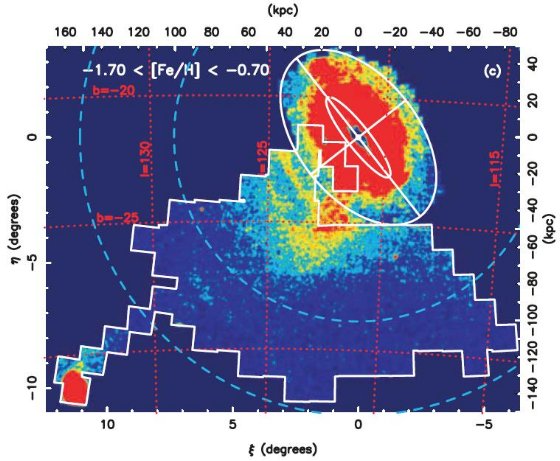

図20(c).-1.7 < [Fe/H] < -0.7 の中間メタル量星の分布。

(1)内側の楕円体は巨大回転成分とされたが、このメタル量成分では形が より不規則で大きくなっている。形が不規則なのは大きくなってより遠方の ミクシング時間が長い領域を見ているためであろう。興味深いのは、形が より円形に近くなっていることである。扁平成分に隠されていたより丸い 成分が現れてきた可能性がある。

(2)楕円銀河 And II, III が明瞭に認められる。

(3)二つの強い集団 ξ=6.23°, η=-2.89° ξ=3.58°, η=-8.89° は新発見の矮小銀河である。

(4)淡い雲が M31 主軸の先 ξ=-5°, η=-7° まで検出される。 「主軸上拡散構造」(major-axis diffuse structure) と呼ぶ。

(5)ξ=3°, η=-1.5° と ξ=2°, η=-2.5° の 間にストリーム的構造がある。ストリームD と呼ぶ。

(6)ξ=6°, η=-6° 付近間に淡いストリーム的構造がある。 ストリームA と呼ぶ。

(7)M33 周辺の構造は強くなる。

(8)ξ<4°, η<-9° 領域は以前星が見えない。

図20(f).-0.7 < [Fe/H] < 0.0 の星の分布。

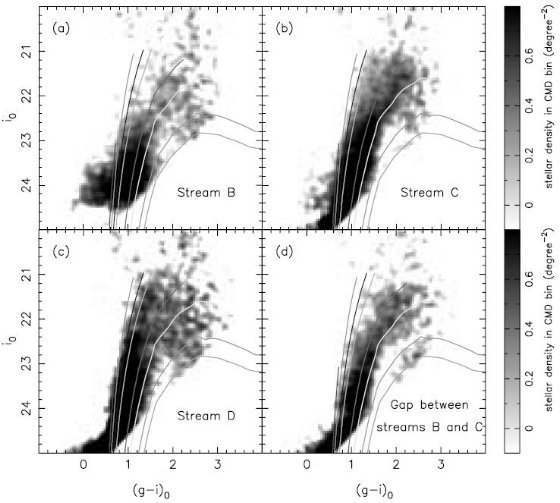

全メタル量巾を重ねて感度が上がったため、短軸上に新たに (ξ=5°, η=-2.5°)から (ξ=3°, η=-5°)にかけて ストリーム的構造が見えてきた。ストリームBと呼ぶ。

図22.-3.0 < [Fe/H] < 0.0 の短軸上マッチフィルターマップ。 黄色=短軸沿い密度プロファイル作成に使われた区域。赤=ストリームB, 緑=ストリームC,青=ストリームD。赤破線=ジャイアントストリームコア を調べた領域。青破線=ジャイアントストリームコア外辺部を調べた領域。

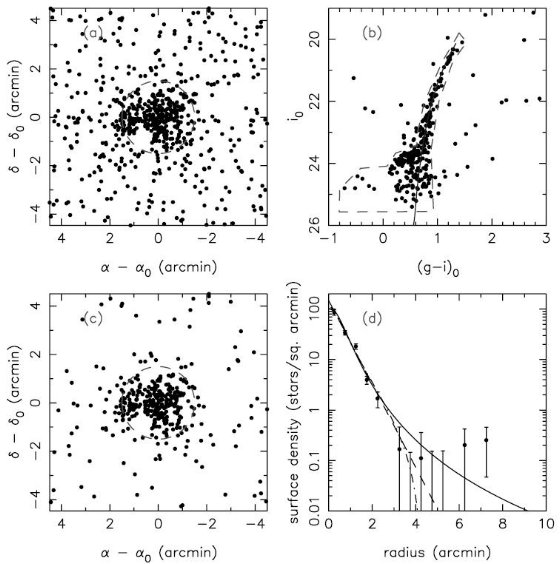

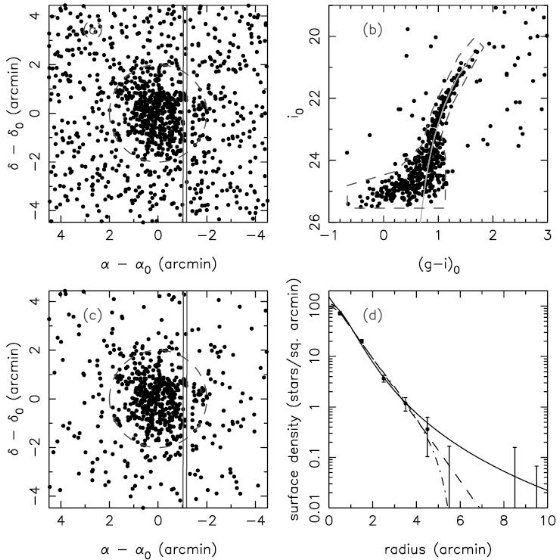

図24.(a)And XV 周囲 ) 9'×9' の点源分布。平行線=CCD 境界。 (b) 2' 以内の星の CMD。破線=(c) に使う領域。 (c)破線内の星の空間分布。 (d)それの星の分布プロファイル。実線=Plummer モデル。破線=指数型。 一点破線=キングモデル。

図26.(a)ジャイアントストリームコア(図22の黄色) (b) 外辺部(図22の青)。前景星は差し引いた。

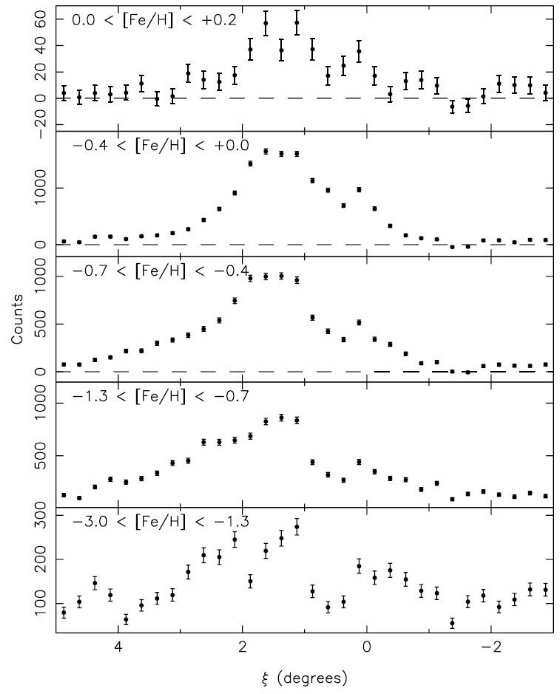

図28.メタル量毎の東西線に沿った密度プロファイル。-4.5° < η < -3.5°

図30.メタル分布。(a) 主軸拡散領域,図21の緑 (b) ストリームA。図21の 青

図32.前景除去後のB,C,DストリームとB,Cストリーム間領域の色等級図。

図34.フィールド14で二つの種族が併存していることを示す。

図36.背景除去後の図35に示したハロー外周部。

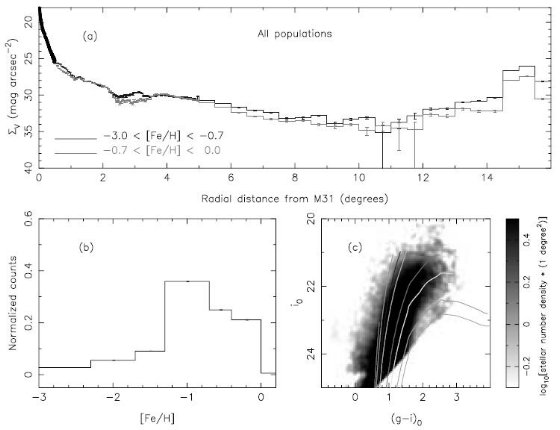

図38.(a)i0 = 23.5 までの MegaCam 星の密度 プロファイル。

(b) 全体のメタル分布。(c)対応するヘス図。

図40.図39からジャイアントストリームを除いた。

図42.低メタル星の密度プロファイル。黒ヒストグラムは低メタル 短軸プロファイル(図37参照)。R < 30 kpc は R1/4 ドボークループロファイルに支配されている。 30 kpc < R < 90 kpc はストリームにより大きく乱れている。これらを除いた 90 kpc 先の赤マーク は黒破線、スケール長 31.6 kpc の指数モデルでフィットされた。その他の フィットは図を見よ。

図44。図42 と同じだが、前景星混入を最小に抑えるため図のような カラー制限を課した。

図46.M33 周辺の -3 < [Fe/H] < 0.0 マッチフィルターマップ。

図48.投影距離による輝度プロファイル。

図50.赤= -0.7 < [Fe/H] < 0.0、緑= -1.7 < [Fe/H] < -0.7、 青= -3.0 < [Fe/H] < -1.7 ジャイアントストリーム、他のストリーム の色が他と異なるのに注意。4° 以内は INT データのみを使った。そこに は多くのストリームや構造が認められる。これらは前の論文で扱った。 ジャイアントストリームと二つの棚(shelves) のカラーが似ていることに注意。 他の構造、北の拡散構造や G1クランプは色が違う。