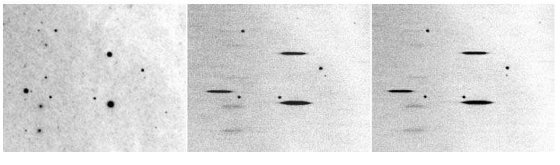

惑星状星雲分光器(PNS) は [OIII]5007 A ラインの波長を測る装置である。天体の

光はまず巾 35 A の狭帯フィルターを通過し、次に二つのビームに分けられる。各

ビームはグレーティングにより逆方向の分散がかかる。二つの画像上で、星は帯に

惑星状星雲は点として現れる。二つの点の間隔が視線速度を表わす。この手法は

counter-dispersive imaging (CDI) と呼ばれ、観測の深さが10倍(2.5 等)深く

なる。(Douglas et al 2002) 観測は La Palma ウイリアムハーシェル望遠鏡を

使って 2002/10/08 - /13 と 2003/09/29 - 10/05 の2回行われた。画像はアイ

ザックニュートン望遠鏡の広視野カメラで撮った。

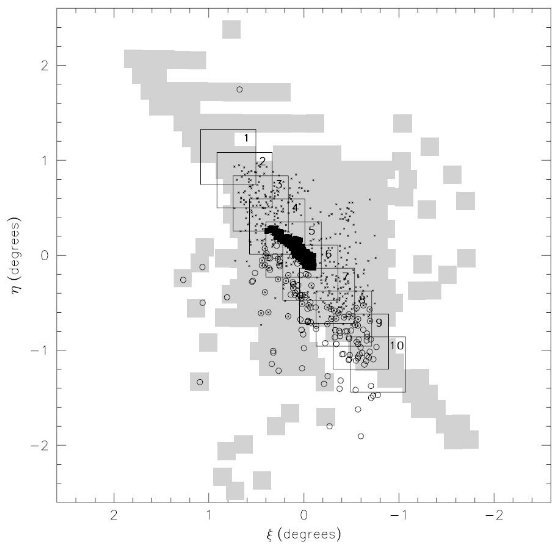

M31 円盤を半径 1°.5 まで撮った結果、3300 の輝線天体が見つかり、その

内 2615 が惑星状星雲候補とされた。その外側では長軸と短軸沿い、それと

ノーザンスパー(Northern Spur)、サザンストリーム領域でのみ観測が行われた。

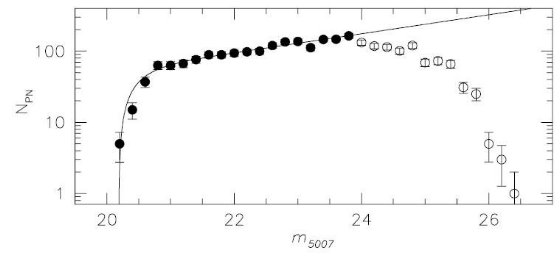

中心近くの込みあった領域を除くと、このサーベイは m5007 = 23.75

まで完全であり、PN 光度関数の 3.5 等分を覆う。

図1.(左)[OIII] 画像。(中)、(右)二つのスリットレス画像。点=PN、 横長=星。

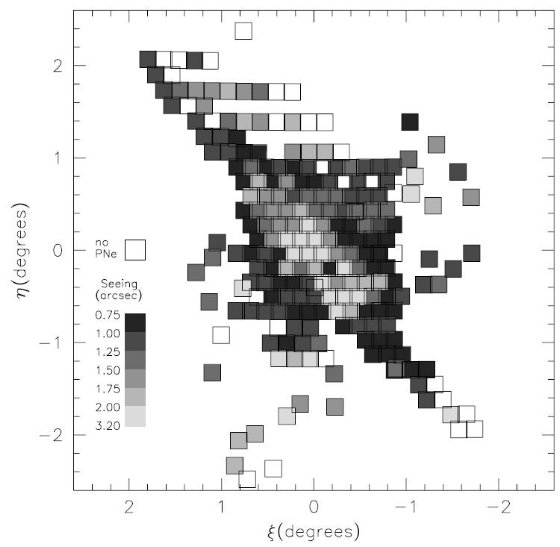

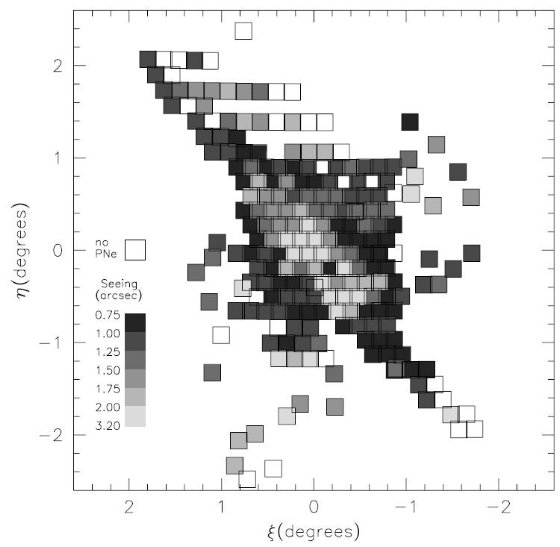

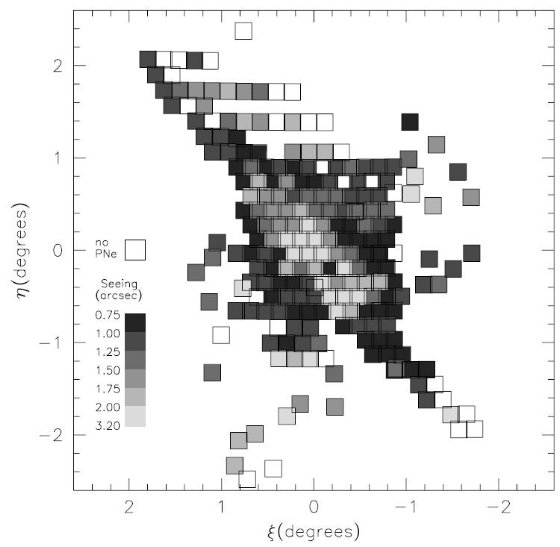

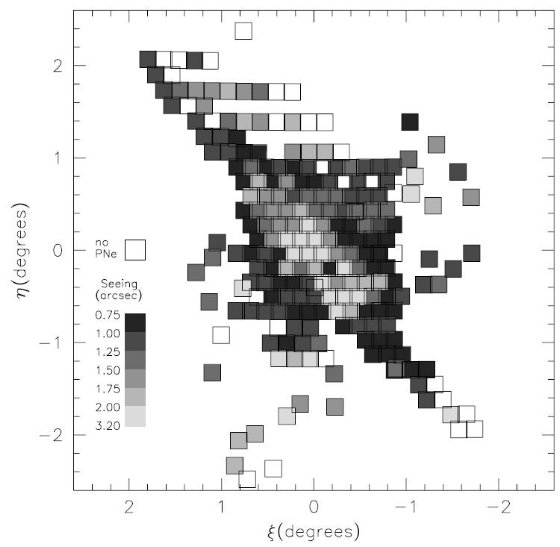

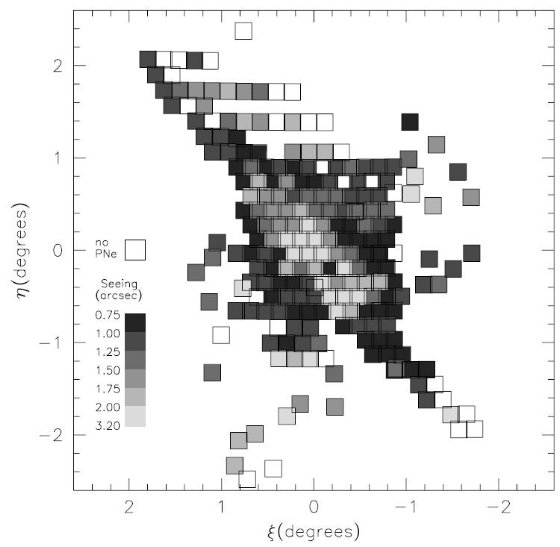

図3.シーイング分布。暗いほど良いシーイング(数字は秒角)を表わす。 白四角=PN無検出。

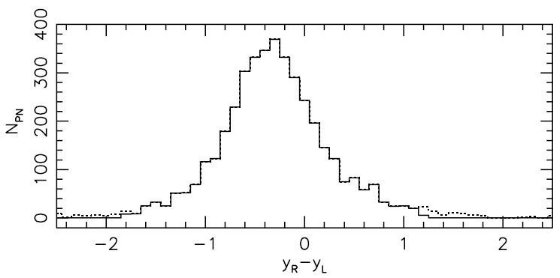

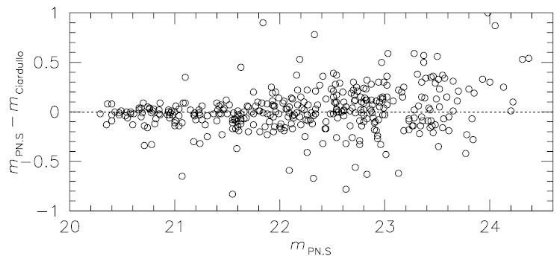

図5.分散を受けない左と右 y - 座標の差の分布。

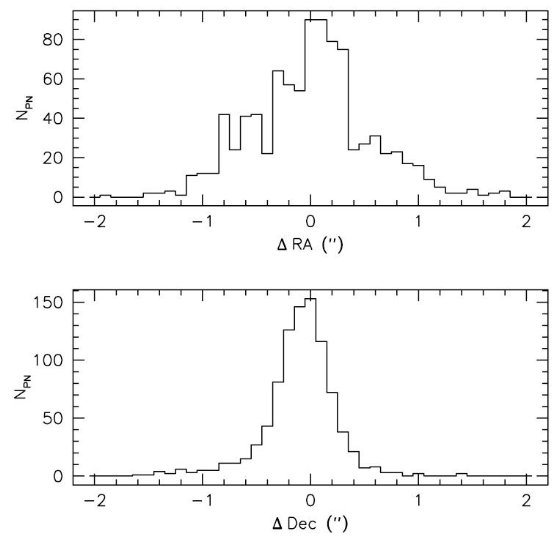

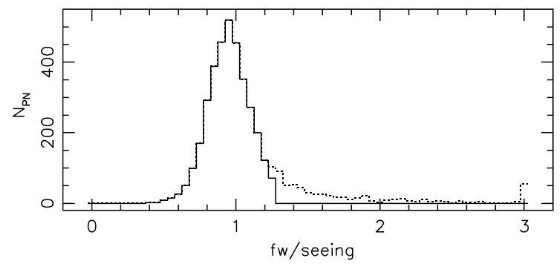

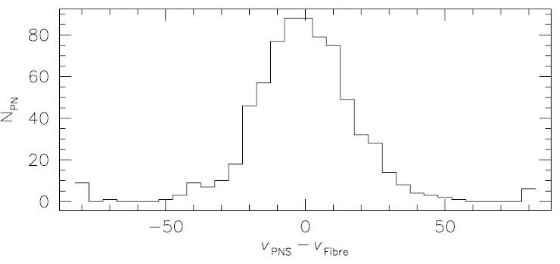

図7.重なった部分での座標の差。

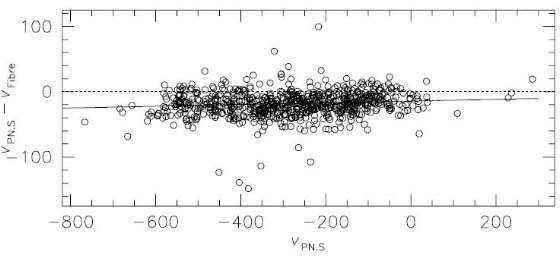

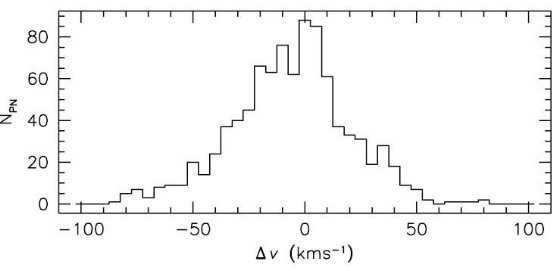

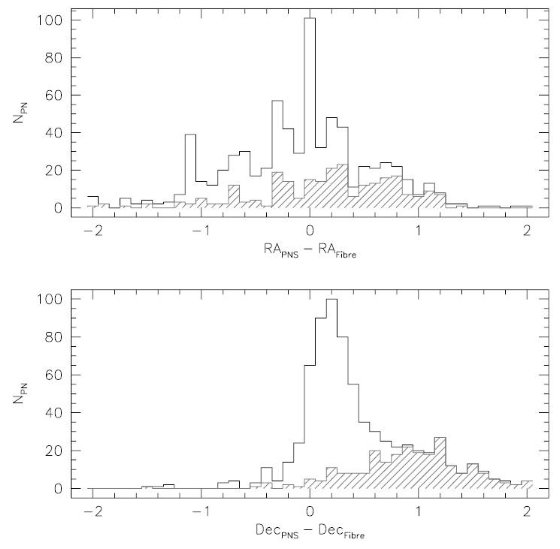

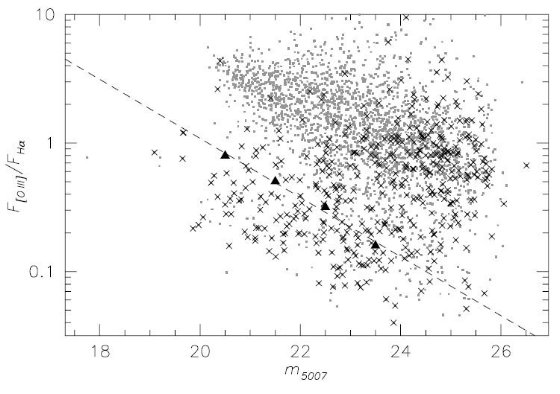

図9.PN.S 初期速度と Halliday et al 2006 のファイバー分光速度との差。

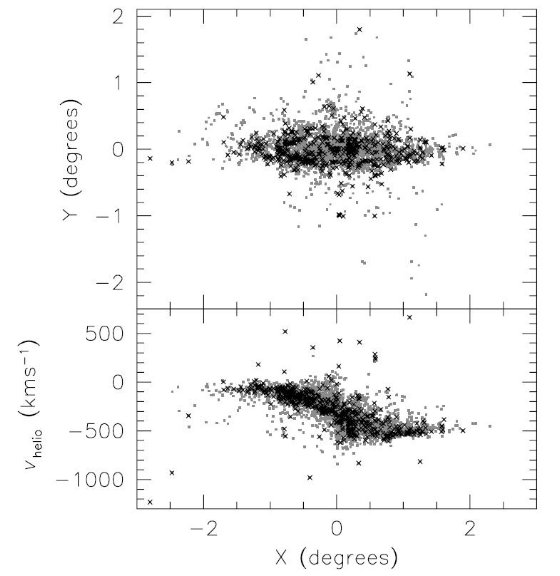

図11.灰色=今回のサーベイ領域。中心近くの黒点=Giardullo et al 1989. 白丸=Hurley-Keller et al 2004. 小さい点= Halliday et al 2006 の分光。

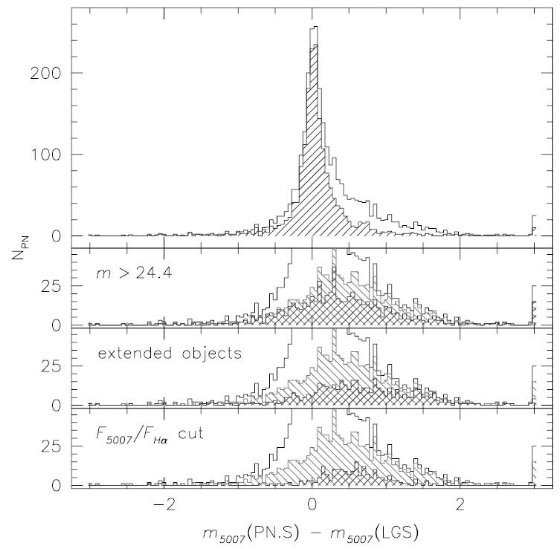

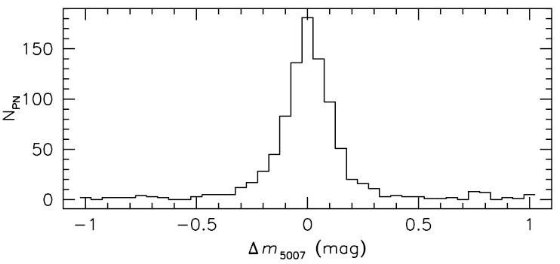

図14.PN.S 測光と Massey et al 2002 等級との差。

図16.PN.S サーベイで発見された PN の FWHM.

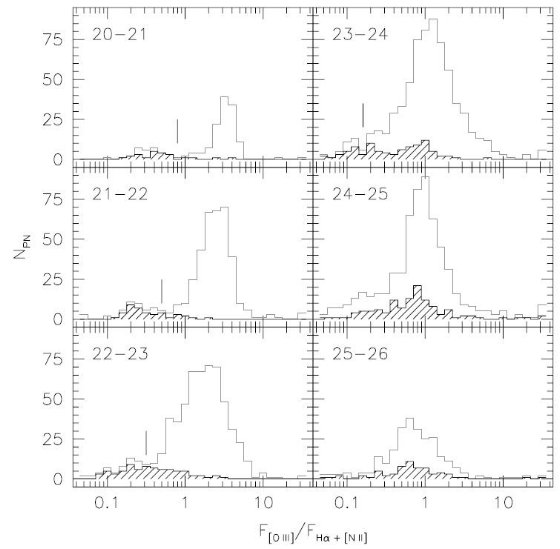

図17b.フラックス比 F[OIII]/FHα+[NII]の 等級区間でのヒストグラム。斜線は広がった天体(多分 HIIR)。縦線=HIIR と PN の境界。

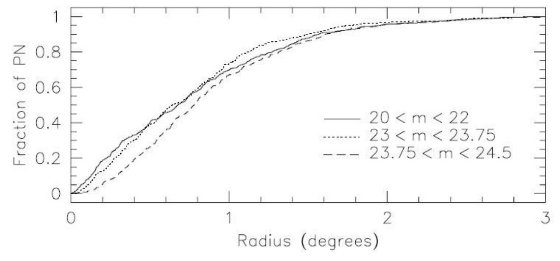

図19.等級毎の累積半径分布。コルモゴロフ検定では 95 % レベルで暗い PN と明るい PN の分布に差はない。

衛星銀河にも PN が見つかった。And VIII 領域の速度は M31 メンバーとして

矛盾が無い。

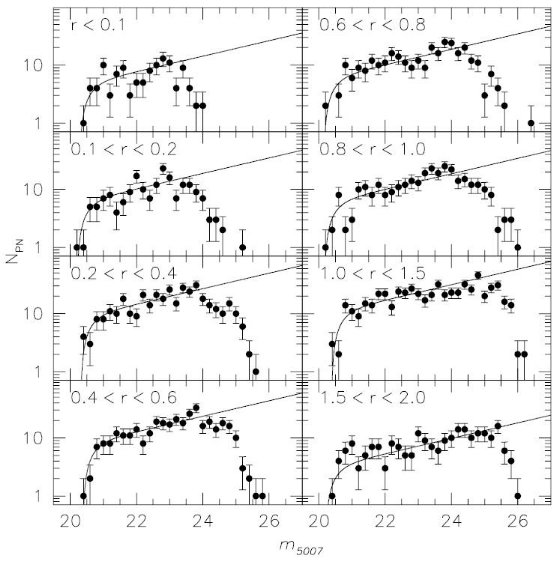

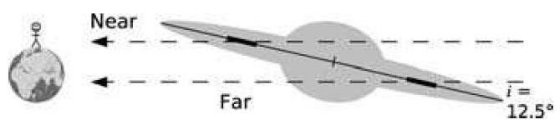

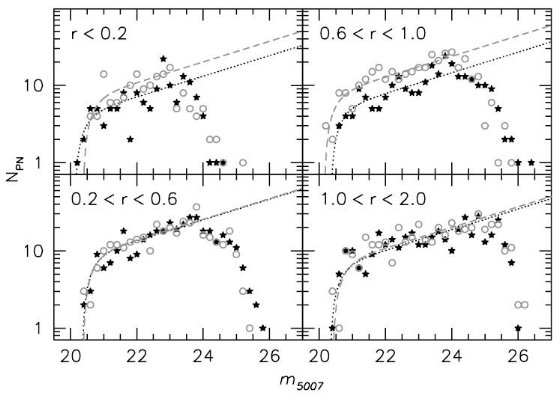

PNe 光度関数は通常の単調関数である。M31 分子リングでのみ, 銀河の近い側で

系統的に 0.2 等遠い側より暗い。これはリングによる減光として説明できる。

バルジと円盤とで光度関数に差がないことから、サンプル PN に占める大質量星

の割合は低いことが導かれる。

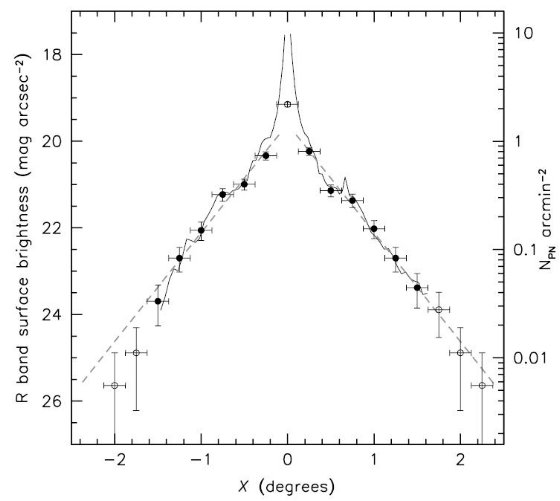

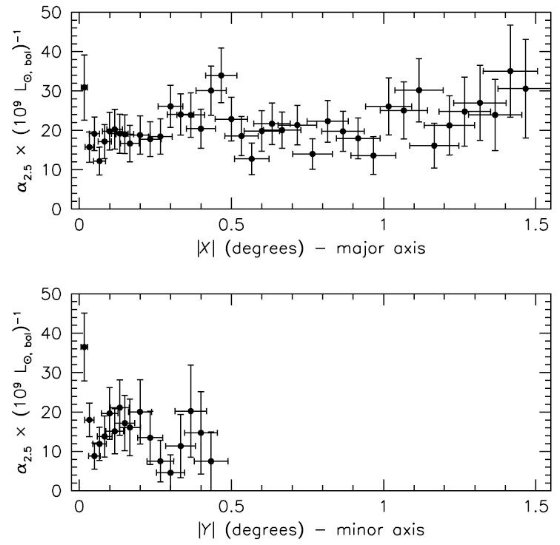

PNe から導いた円盤星密度の分布には明瞭な区切りがない。また、バルジ半径の

10 倍まで行ってもハロー種族がバルジを圧倒する様子は見られない。

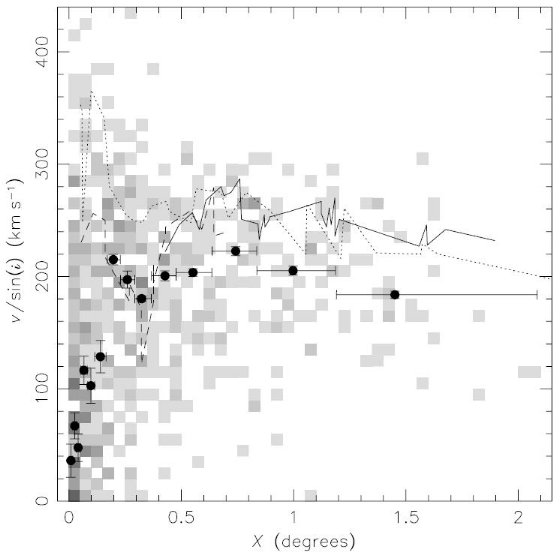

円盤 PN の平均流れ速度場は著しい非軸対称な外側への流れを示した。その

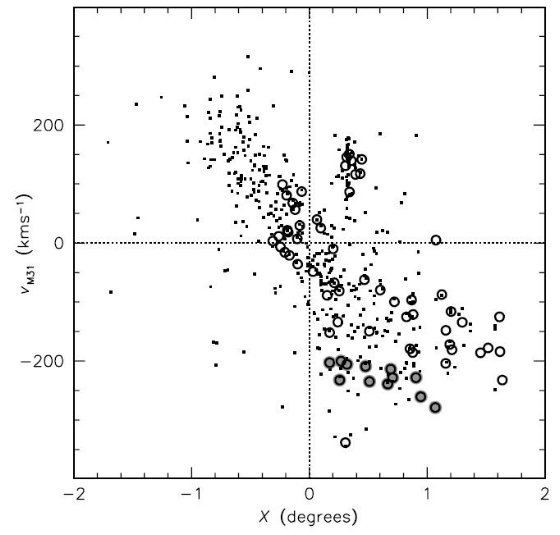

速度分散は当初低下するが、その外側では一定値を保つ。速度分散と光度の間に

相関は認められない。これも PN 母星が PN 光度に拘らず一様な古い種族である

ことを示している。速度分散プロファイルと非軸対称ドリフトは互いに整合して

いるが、円盤のフレアを要求する。

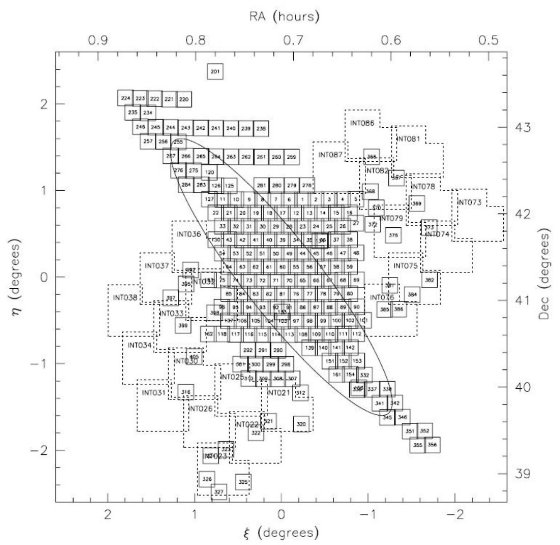

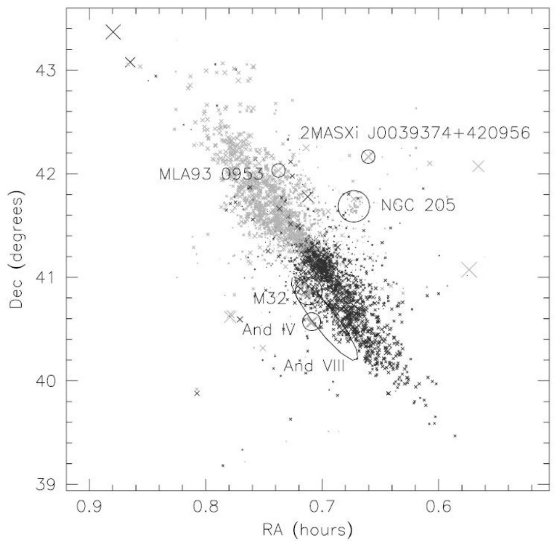

図2.観測フィールド。四角= PN.S の視野。1 - 163 が最初の観測5晩、他 が2回目の観測5晩。楕円は半径 2° の円。

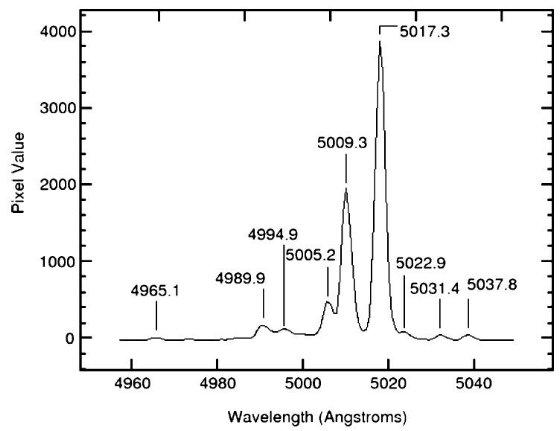

図4.較正用銅-ネオン-アルゴンアークのスペクトル。

図6.フィールド間の重なり部分での二つの速度の差

図8.重なった領域での等級差。

図10.PN.S 最終速度と Halliday et al 2006 のファイバー分光速度との差。

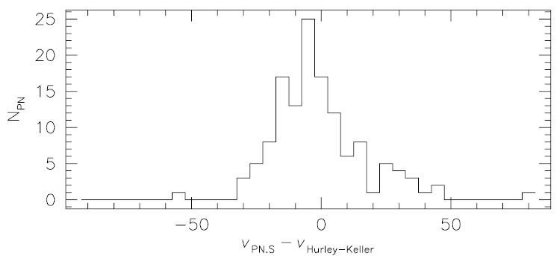

図12.PN.S 最終速度と Hurley-Keller et al 2004 速度との差。

図13.PN.S と Halliday et al 2006 間の位置の差。

図15.PN.S 等級とGiardullo et al 1989 との等級差。

図17a.フラックス比 F[OIII]/FHα+[NII]の 等級による変化。(縦軸名は間違い?)

図18.(上)HIIR 候補の位置。(10 kpc リング らしいパターンが見える。)。(下)その位置速度ダイアグラム。

図20.衛星銀河中に発見された惑星状星雲。

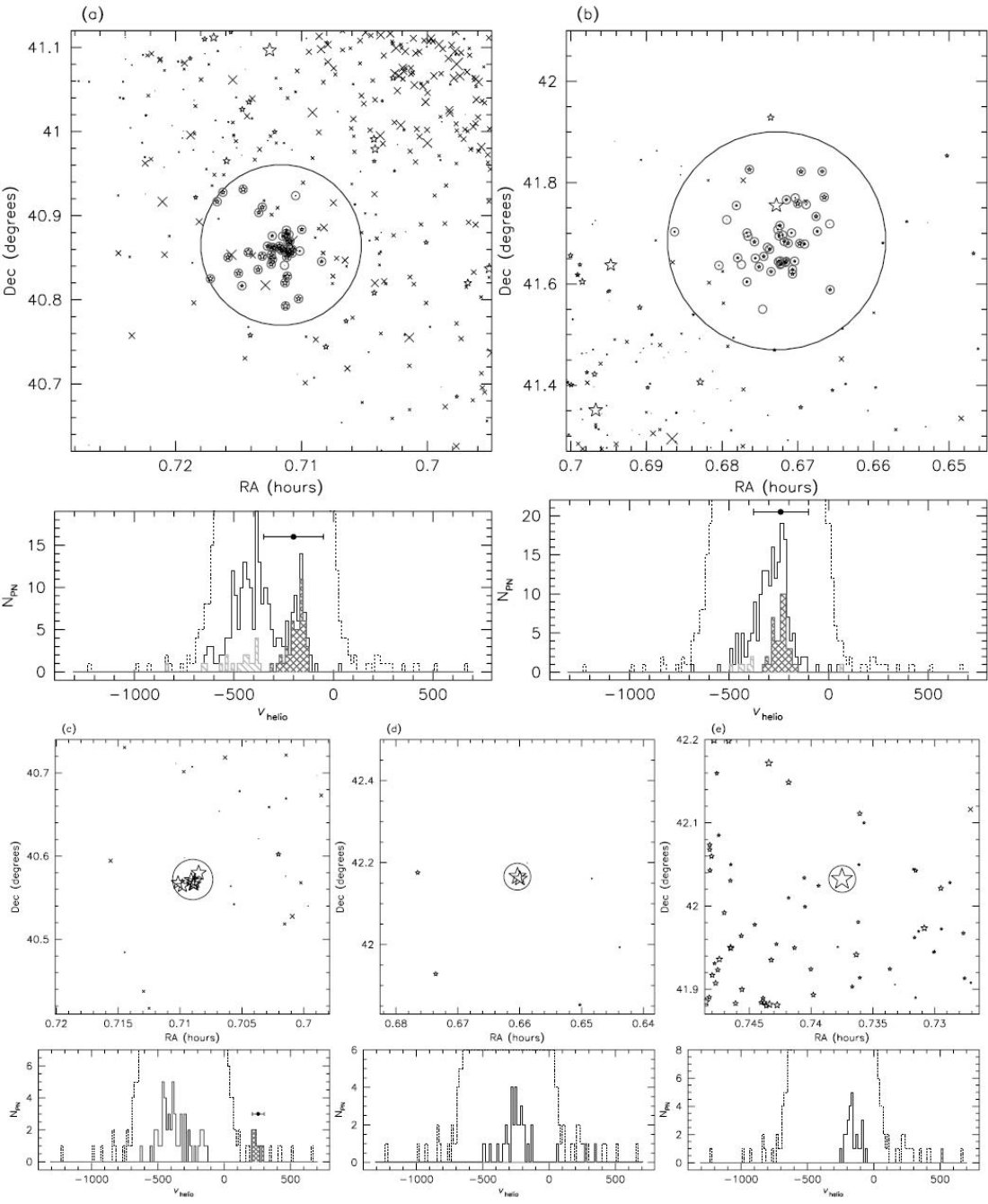

図21.衛星銀河内の惑星状星雲。(a)M32(b)NGC205(c)And IV(d)2MASXi J0039374+420956(e)MLA93 0953。

クロス=M31 に対して負速度。星印=M31 に対して正速度。印の大きさが速度。 M32 と NGC 205 では二重丸は速度がメンバーシップに一致するもの。

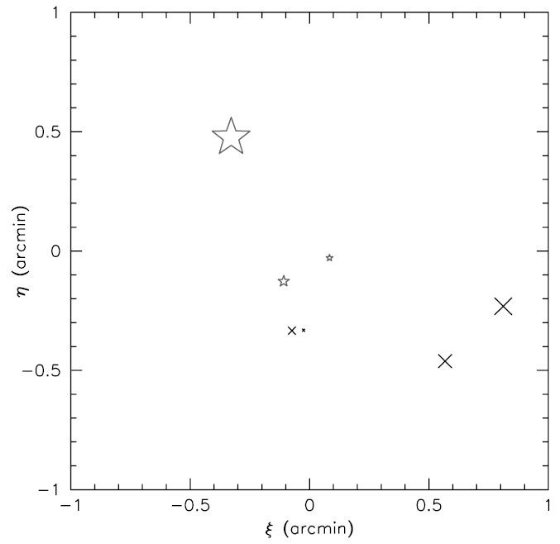

図22.And IV 中の輝線天体の運動。

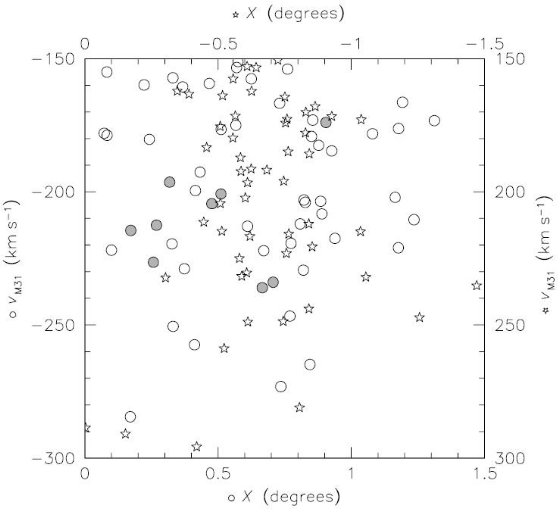

図24.And VIII の PN.S 天体速度と長軸座標 X 。

図26.M31 の投影円盤半径区間毎の光度関数。

図28.地球とM31の位置関係。太い黒線=ダストレーン。近い側では光 の大部分がダストレーンの向こう側から来る。

図30.短軸沿いの実線=輝度分布と黒丸= PN 計数。破線=R1/4 プロファイル。

図32.全 PNe の長軸に沿った位置速度図。丸=衛星銀河。四角=ノーザンスパー。 三角=サザンストリーム。

図34.黒点= PN サンプルの速度分散プロファイル。灰色実線=銀河内側の 星速度分散(McElroy 1983)。他は色々なモデルの分散曲線。

図36. X > 0°.3 における速度分散の見かけ等級による変化。

図23.And VIII 周囲(灰色丸)を強調した M31 長軸と視線速度の関係。 小さい点=PN.S データ。白丸=Hurley-Keller et al 2004 データ。

図25.M31 PNe の光度関数。白丸は検出完全性限界より暗い天体。

図27.黒い星=M31 の近い側(北西)と灰色丸=遠い側(南東)による光度 関数の変化。

図29.実線=長軸に沿った R バンド表面輝度プロファイル (Walterbos, Kennicutt 1987), 破線=スケール長 0°.43 指数関数プロファイル(Walterbos, Kennicutt 1988)と 黒丸= PN 計数。

図31.星の表面輝度と PN 表面密度の比例定数 α = PN 光度関数の 上部 2.5 mag. 間の PN 数/太陽光度 の位置変化。

図33.|Y| < 0°.04 で長軸に近い PNe の長軸に沿った位置速度図。 黒丸= PNe 平均回転速度。点線= HI, 破線= CO, 実線= HIIR 回転速度。

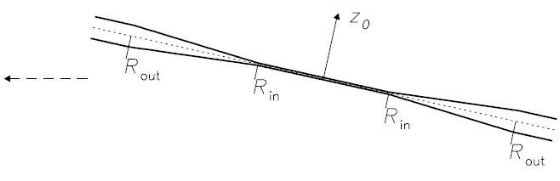

図35.フレアリング円盤の模式図。円盤スケール高はある距離 Rin まで一定。その先では Rout 線形に増加し、その先再び一定。

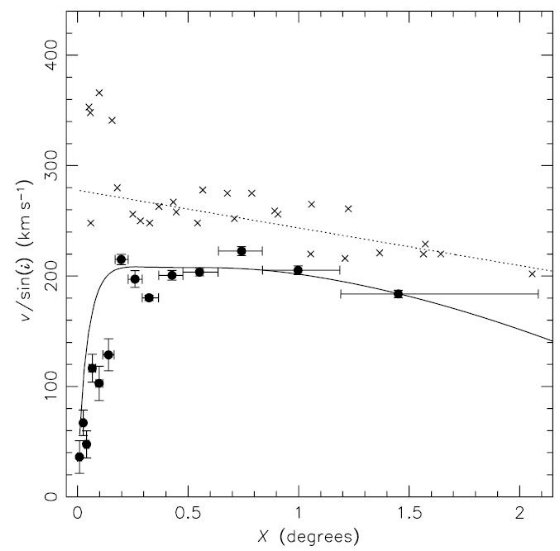

図37.予想される実線= PNe 回転運動(Binney, Tremaine 1987 Eq.4-33) と黒丸=実測値。クロス= HI 回転曲線(Braun 1991)