Ostheimer et al 2002 は M 31 大領域 CMD 上に、前景星ターンオフらしき特徴が

あることに気付いた。Ibata et al 2003 はそれを天の川銀河に付随するリング状の

潮汐ストリームと考えた。このリングは Newberg et al 2002 が発見し、 Yanny et al

2003 が記述している。われわれは、今回発見された種族はそれらより 2 等暗く、

リングの2倍遠くにあることを示す。

観測は、KPNO 4m 鏡 + モザイクカメラを用いて 1998 - 2002 に行われた。観測域は

M 31 南半分から M 33 へと伸びている領域に沿って選ばれ、総面積は

3.6 deg2 である。ワシントンシステム M, T2, DDO51

撮像観測により、我々は背景の M31/M33 巨星を除去して色等級図上に矮星の

特徴を浮き上がらせた。

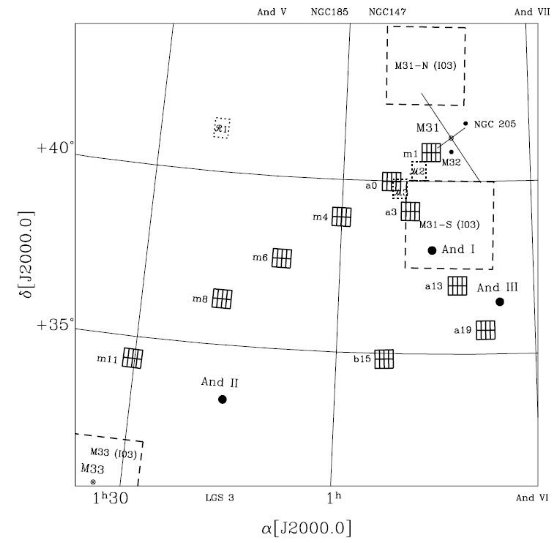

図1.4 ×:2 ボックス=モザイクカメラ観測領域の位置。点線=Ibata et al 2003, 破線= Durrell et al 2001 の位置。

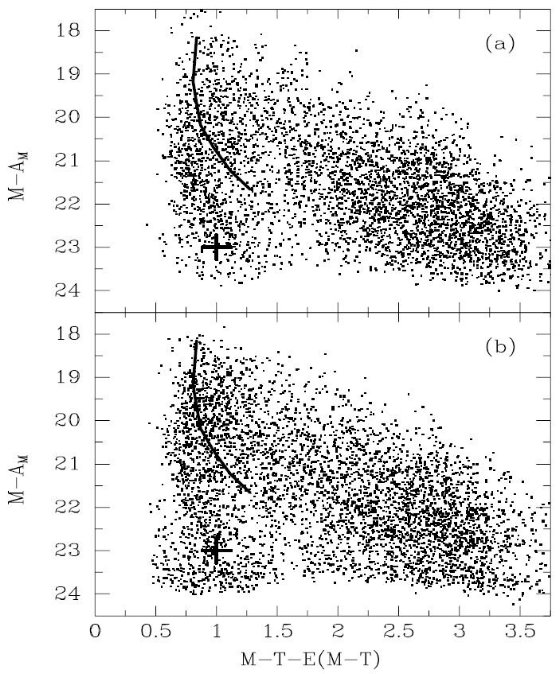

図3.(a), (b) 抽出した矮星のみ 14,000 星の色等級図。

(b), (c) 上の実曲線=Ibata et al 2003 の一角獣座リングに対する尾根線。 下の実直線=図4で用いるカラー距離に使った主系列尾根。(c) には Girardi et al 2002 の等時線も載せた。

図5.矮星サンプルの [M-T-E(M-T), M-AM] 色等級図。

(上)北側領域、m1, a0, m4. (下)南側 m11, b15, a19. 二つの色等級図の差を強調するため、(1.0, 23.0) に十字印を置いた。Ibata et al 2003 の尾根線も書きいれた。

色等級図上に上部主系列と

主系列ターンオフが現れた。現れたターンオフは M ∼ 20.5 であった。

対応する種族は観測された 12° × 6° 領域では密度変化を

殆ど示さない。その表面輝度は低く、 Σ > 32 mag arcsec-2

である。

以前にアンドロメダ銀河の前面、半分距離のあたりで主系列+ターンオフが

天の川銀河を回る潮汐ストリームと同定されたが、

われわれは今回のこの特徴はそれと異なることを示す。こうして、新しい星系が

独立のもっと遠い天体である。多分衛星銀河から千切れた潮汐残留物であろう。

最もありそうなのは、 Rocha-Pinto たちが 2MASS の K-, M-巨星の密度超過として

報告したのと構造、位置、密度の均一性の点で関係している。

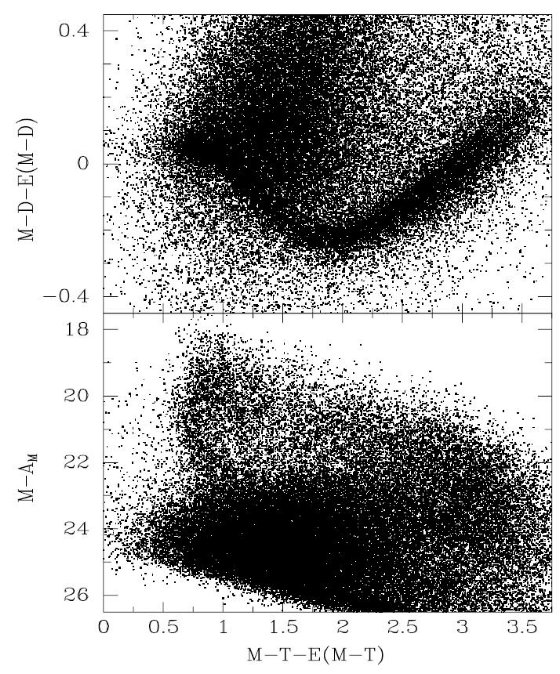

図2.(下)10 領域内 8,300 万の星の減光補正した色等級図。(上)赤化補正 した2色図。

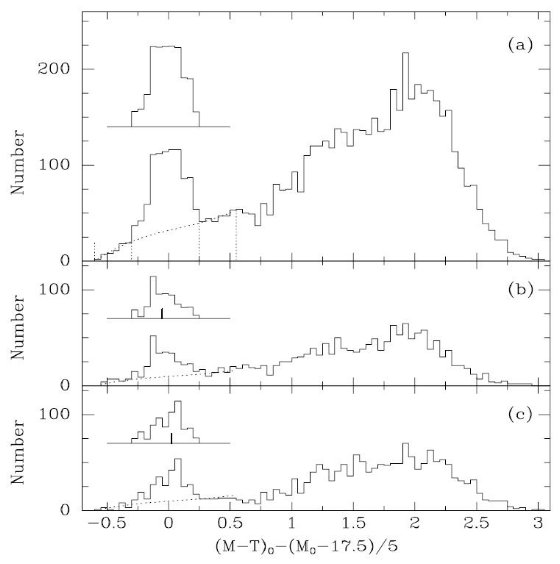

図4.横軸=図3の主系列尾根線からの 21.5 ≤ Mo ≤ 23.0 でのカラー差。 (a) 10 領域全て。図3と同じサンプル。 (b) 北側の領域、 m1, a0, m4 の足し算。 (c) 南側領域、 m11, b15, a19 の足し算。

(a) の縦点線=差し引きされる背景密度を使う領域。点曲線=背景(前景?)星 への4次式フィット。同じ式は (b),(c) でもスケールして用いられた。小枠= 背景を引いた後のカラー分布。太線=メディアン値。