| 銀河系中心の SWS 2.4 - 45 μm スペクトルを示す。微細構造線 から電離星温度は 35,000 K である。これは星形成が活発だった時期が 数百万年前であることを支持する。前景の冷たい星間物質による吸収線が 初めて検出された。銀河系中心方向への減光則は期待された 4 - 8 μm 帯での深い極小を示さなかった。 | OH 34.6 μm 吸収が検出されたことから 銀河系中心方向の OH 放射は輻射励起が原因と推測される。鉄とニッケルの 豊富なスペクトルを議論して、[FeII] スペクトルは純粋な衝突励起 とは合致しないことが判った。これは星形成爆発銀河のような強い輻射場 を伴う天体の [FeII] 放射の解釈に注意が必要であることを示す。 |

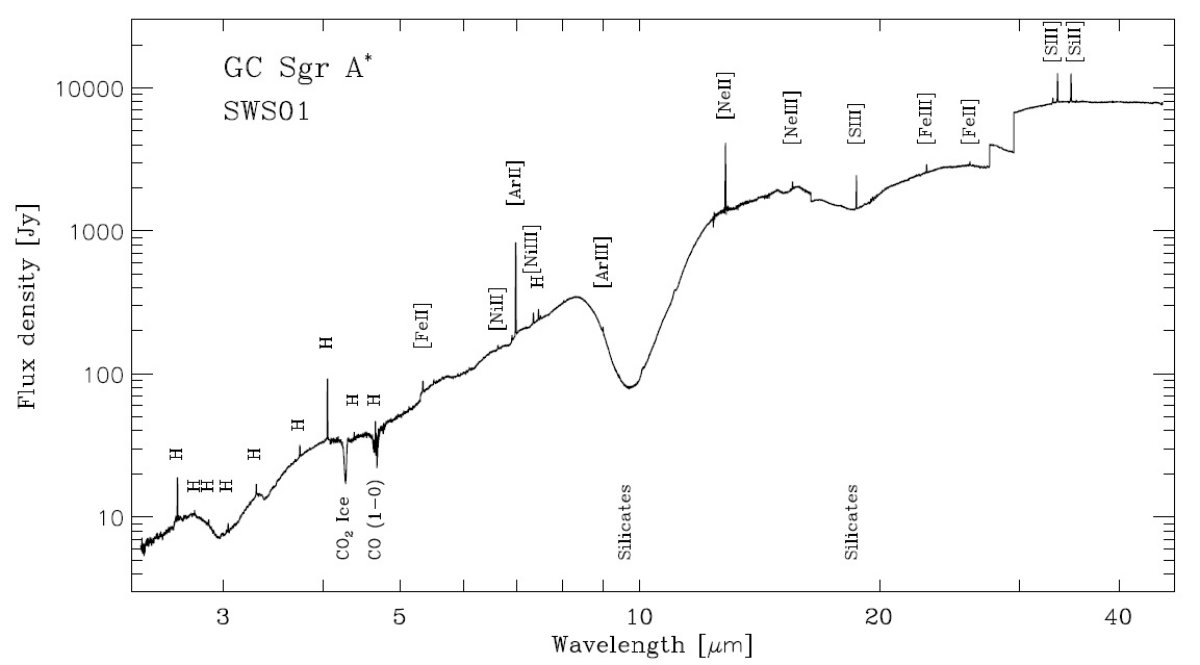

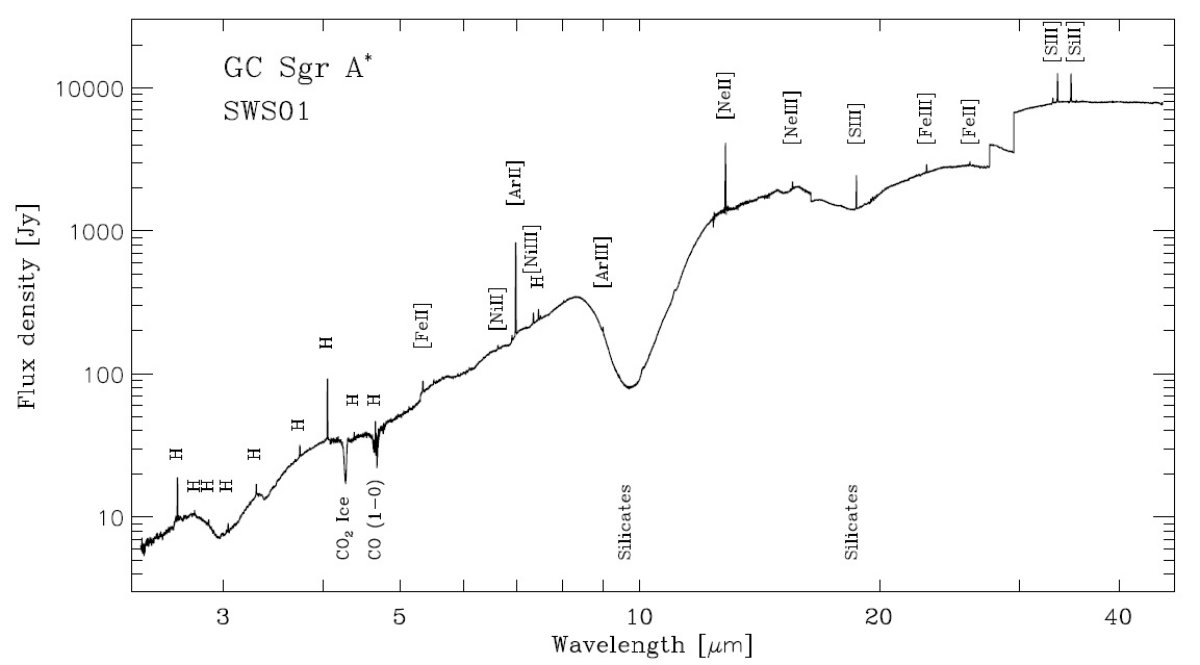

| 1996 年2月19日に 銀河系中心の 2.4 - 45 μm SWS スペクトルが撮られた。分解能は 波長によるが 700 - 2000 である。アパーチャを長軸の位置角 -1.4° で Sgr A* に置いた。 短波長のアパーチャサイズは 14" x 20" で、IRS3, IRS1, 電離バーと "mini cavity" を含む。 | 長波長のアパーチャサイズは 20" x 33" で、電離スパイラルがもっと大きく含まれる。 図1のスペクトルではアパーチャサイズの違いは補正されていない。したがって、アパーチャ が切り替わった波長でスペクトルに段差が生じている。 |

|

輝線スペクトルを "CLOUDY" で解析した 微細構造線 [NeII], [NeIII], [SIII], [SIV], [ArII], [ArIII], [OIV] を光電離コード CLOUDY で解析した。電離パラメタ― U = -1, 電離フラックス = 3 × 1050 s-1, 典型的距離 0.5 pc を用いた。 恒星大気モデルによる差を見るため、 Kurucz 1992 と Sellmaier et al 1996 を 用いた。これらに [SIV]/[SIII], [ArIII]/[ArII], [NeIII]/[NeII] 比を入れて、平均 有効温度は 35000 ±2000 K と見積もった。 |

以前の結果と比べると この観測は電離恒星光に関して、Lacy 1980 が行った限られた数のスペクトル線に 較べ、より定量的評価を可能にしたものである。もっとガス密度が高く、星 スペクトルが硬い Schield, Ferland 1994 のモデルでは今回の観測と合わせるのは 難しい。 [OIV] 輝線には銀河系中心の付加光が必要 [OIV] 26 μm の弱い輝線が検出されたことは、銀河系中心による励起が必要なこと を物語る。上に述べた温度の主系列星からの連続光では十分に強い [OIV] 線を生み出せない からである。[OIV] 線は AGN, ショック、PN などの天体で見つかる。 WR 星が近赤外で 見つかった Krabbe et al 1995 ことを考えると、局所的には非常に高温の星の周りに [OIV] を生み出す領域が存在するのだろう。平均的にはソフトな輻射場で、小さなハード 輻射場が混じるという描像は、銀河中心領域が (3 - 9)×106 年ほど 前に強い星形成を経験し、その後は穏やかな星形成期が続いていることを示唆する。 |

|

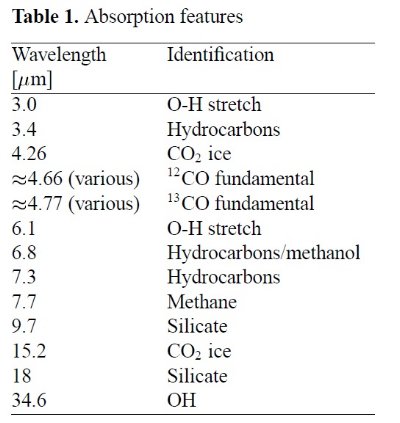

PAH は見えない SWS には多くの星間吸収線が見えた。それらは表1に載せた。 周核リングに見える PAH 放射帯は見えなかった。PAH 放射物質は χFUV(GC) ≈ 106.5χFUV(ISRF) という強い輻射場に晒されて破壊された のであろう。 冷たいガスを通過した CO 基本振動 R-, P-ブランチの遷移が幾つか見えるが、この吸収が前面の 冷たいガスで生じた証拠である。同様に CO2 とメタンの氷による 吸収が存在することは分子雲を通り抜けたことを示す。 幅広の 6.1 μm 放射帯が見えるが、 Tielens et al 1996 がカルボニル基に帰した 5.5, 5.8 μm 帯は見えなかった。 |

表1.星間吸収線 |

|

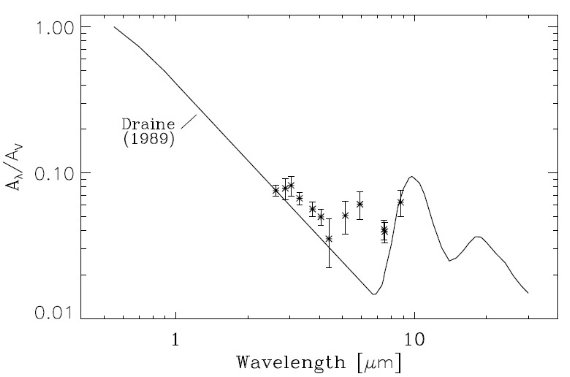

水素再結合線を減光測定に使った 2.5 - 9 μm の間にある水素再結合線を用いて減光を測った。アパーチャ内の 減光の非一様性は無視した。ケースBを基本モデルとして、観測と比較して減光 を出した。減光のゼロ点として、Rieke,Rieke,Paul 1989 による A(K) = 3.47 mag を採用し、それを λ-1.75 則で 2.625 μm (ブラケット γ)まで外挿した値をスタート値とした。 減光の図示 図3に得られた減光値をプロットした。 (データなし? ) ブラケット γ は既にほぼ完全に星雲 起源であり、他のラインで星風からの寄与を考える必要はない。 ( ブラケット γ の話は何?) 平坦だった Draine 1989 モデルにある深い減光極小が出なかった。 |

図3.Sgr A* 方向への減光則。 |

| 34.6 μm に吸収線が見える。これは OH の 2Π3/2, J=3/2 --> 2Π1/2 J=5/2 遷移である。 Genzel et al 1985 はこの遷移がより長波長の OH 放射を励起するとした。 |

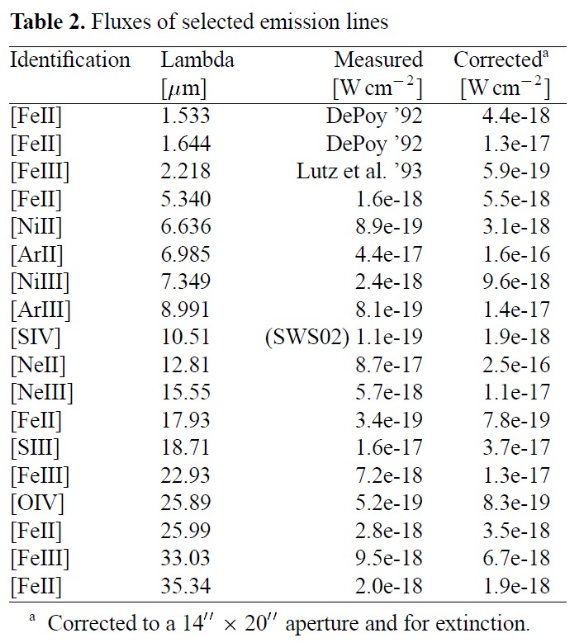

| 表2に鉄とニッケルの輝線を載せた。 |

表2.鉄とニッケルの輝線 |