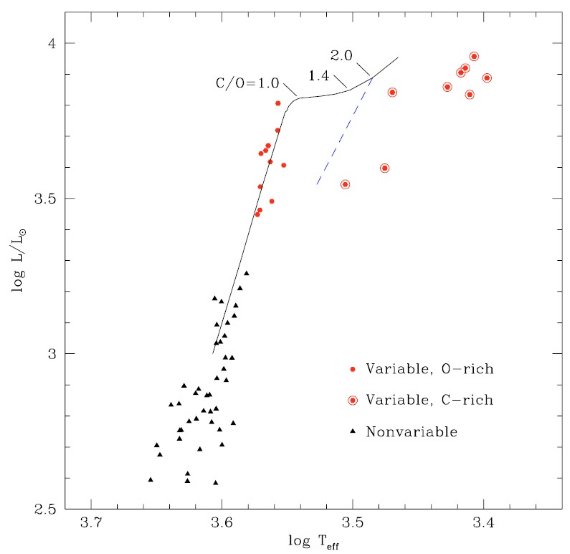

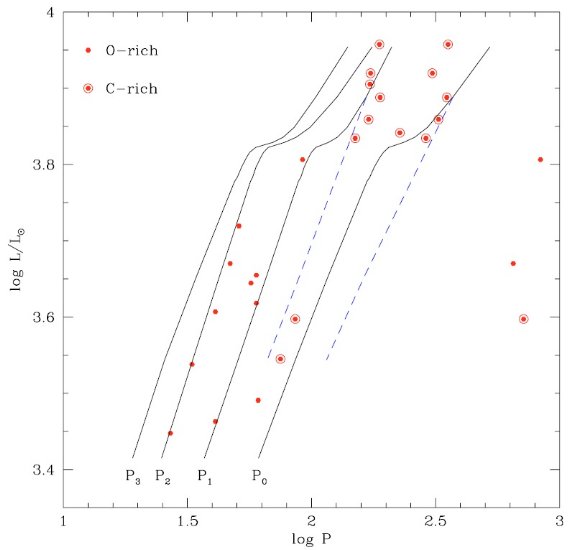

図6.NGC 1846 AGB 先端部。赤印=変光星。黒印=非変光星。L > 6000 Lo

では C/O が上昇する。 実線=モデル経路上の何点かに C/O を与えた。

破線=炭素星が He フラッシュの際に光度低下して復活する経路を示す。

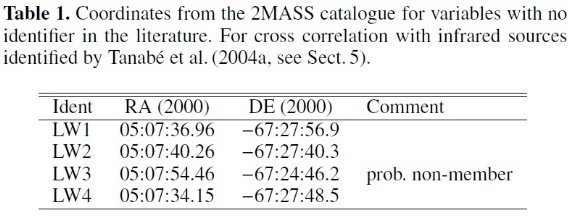

NGC 1846 の距離と減光

(m-M)v = 18.54, E(B-V)=0.08, Y = 0.27, Z = 0.004 を採用する。

また、 M = 1.5 Mo 程度の中間質量星では、球状星団星と異なり、超星風以前の

質量損失は無視できる。従って、モデルでは AGB に沿って星質量一定とする。

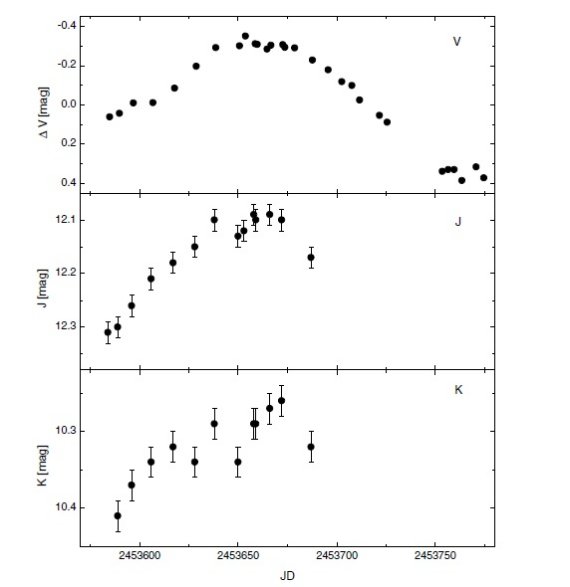

線形脈動モデル

計算には Fox,Wood 1982 の線形、非断熱脈動コードを改訂したものを用いる。

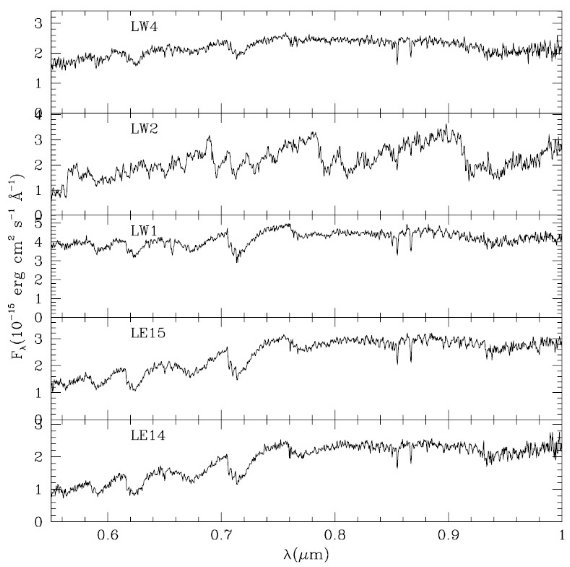

log T ≥ 3.75 では Iglesias, Rogers 1996 のオパシティを用いた。炭素星

では炭素の増加を考えてある。log T < 3.75 では Marigo 2002 の手法を

O-リッチ、C-リッチ双方で用いた。CN, CO, H2O, 低励起メタルからの寄与を、

Alexander, Ferguson 1994 のゼロメタル低温度オパシティに加えた。詳細は

別に述べる。コア質量 Mc は Wood, Zarro 1983 の L - Mc 関係から得た。

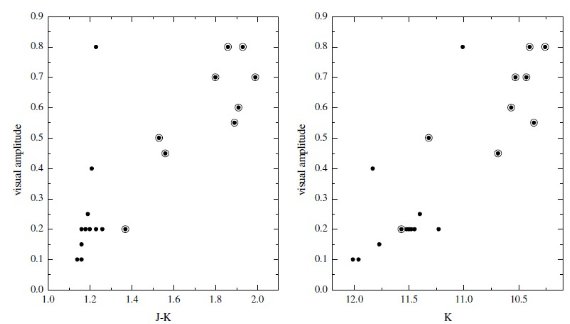

Teff の決定

脈動周期の計算には半径 = Teff が重要である。O-リッチ星では Houdashell

et al 2002a,b を用いて、MK, (J-K)o から log(L/Lo), log Teff

への変換が可能である。2MASS から 変換で用いられる SAAO 系への変換は

Carpenter 2001 を用いた。炭素星では Bessell et al 1983 の (J-K)o - Teff

関係を用いて、Teff を、さらに Wood 1983 の K-輻射補正式から L を出す。

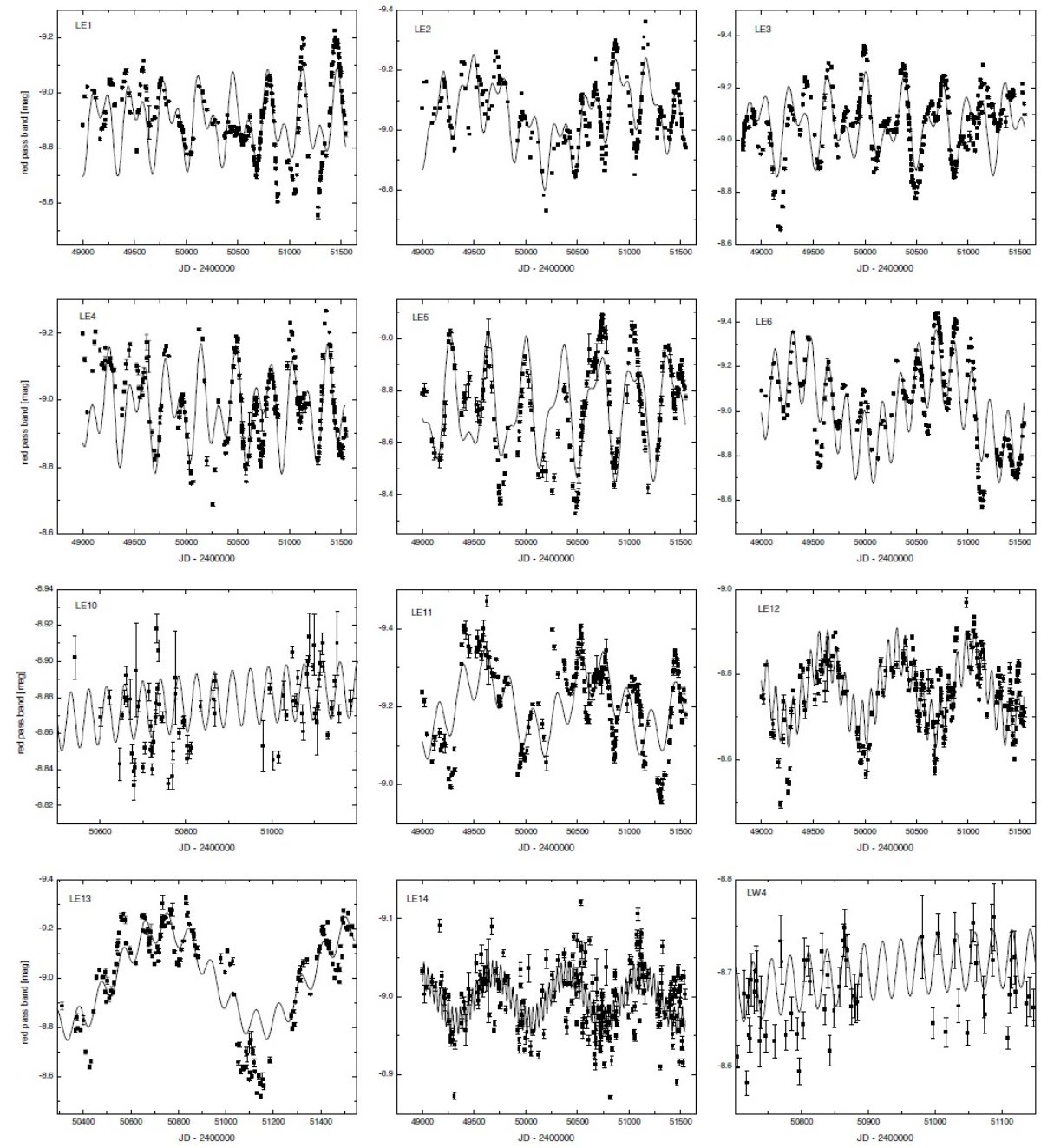

図6には NGC 1846 星とモデル進化経路を示す。

| |

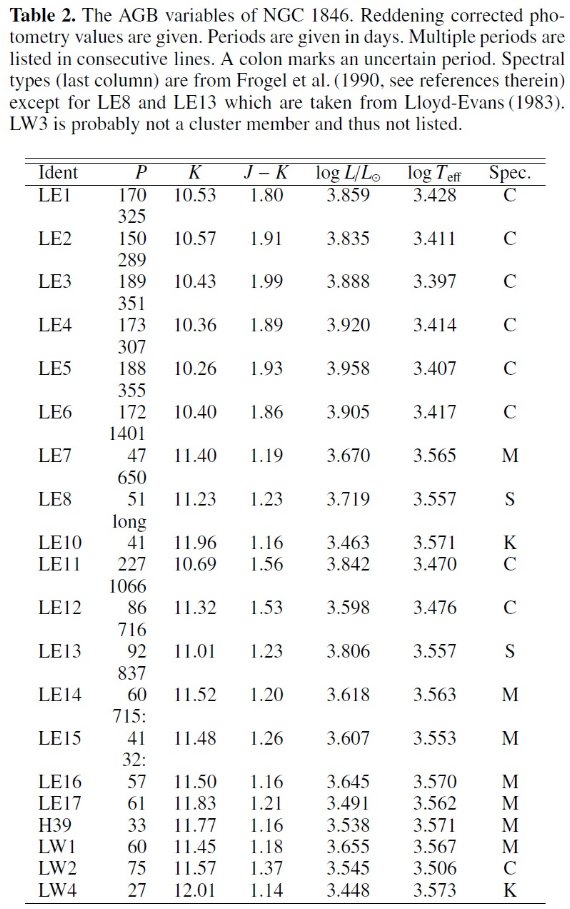

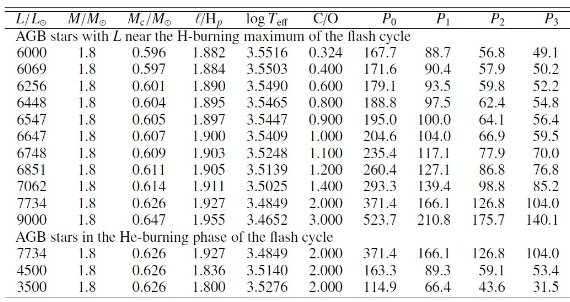

表3.脈動モデル

α = L/HP

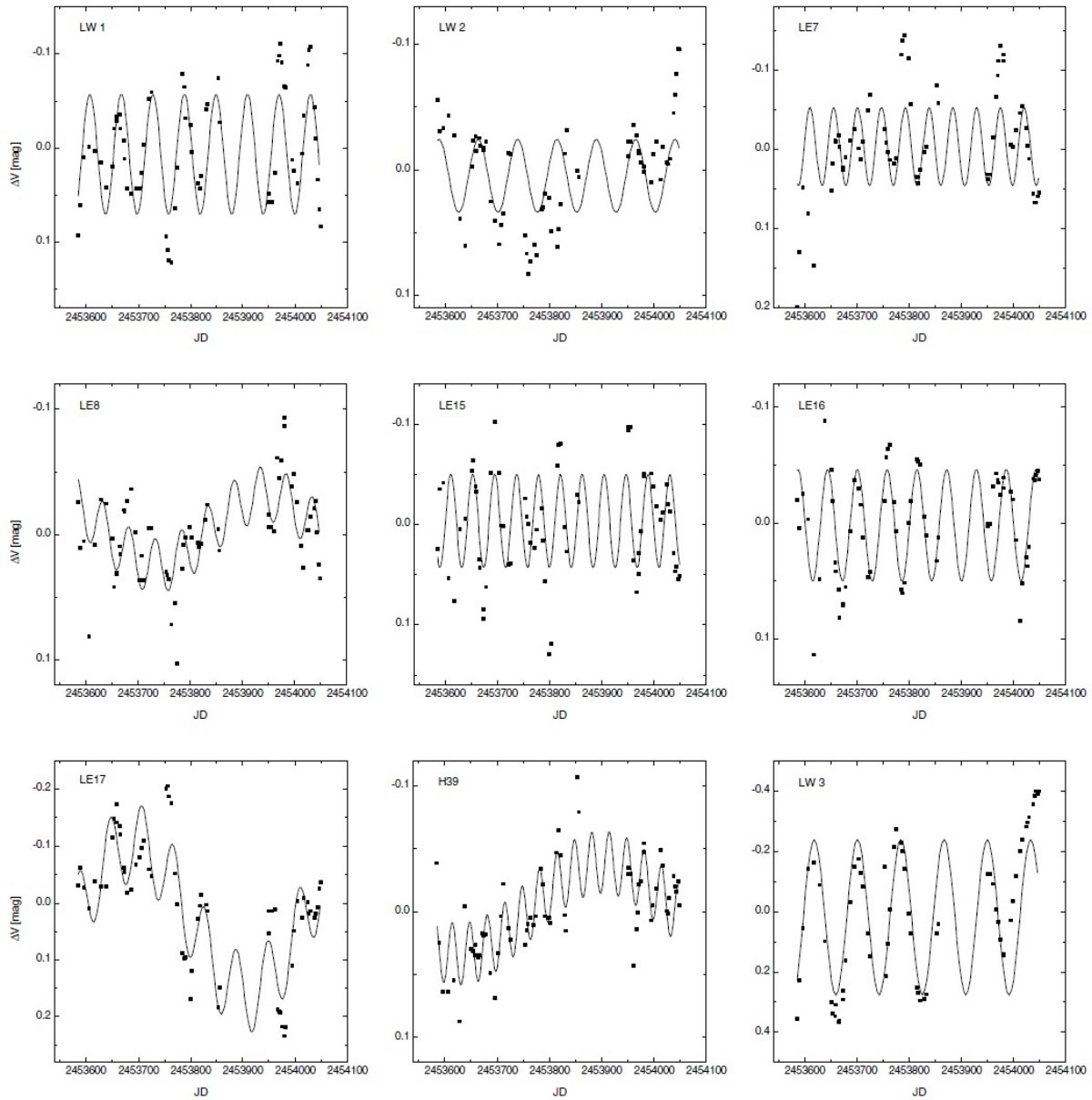

O-リッチ、Z=0.004 モデルと観測の一致には混合距離を定めて Teff を NGC

1846 AGB 星のそれに合わせる必要がある。しかし、混合距離が一定のモデルは

AGB 上で L が上昇する時に Teff の低下が急すぎる。α = L/HP

を L と共に増加させると、大体 α ∝ L0.3、 AGB の傾き

を観測に合わせられる。変化は表3に現れている。混合距離が一定で起きる問題

は等時線一般に生じる。Girardi et al 2000.

炭素星

図6を見ると、 log L/Lo = 3.8, L = 6310 Lo 付近より上の NGC 1846 星は

全て炭素星である。そこで、 L > 6000 Lo では C/O が log L/Lo に比例し

て増加すると仮定した。Wood 1974 によると熱パルスを平均すると、dlog L/dt

は一定であるから、この仮定はつまり、ドレッジアップ率が一定であることを

意味する。我々は L = 9000 Lo で C/O = 3 となると仮定する。我々は、

C/O の観測値を知らない。しかし、LMC 惑星状星雲の観測から AGB 末期には

C/O = 3 が予想されている。

( この仮定は大きく狂った。)

CN 分子

こうして作った AGN 進化経路を図6に示す。 C/O = 1 を越すと、CN 分子の

効果により、Teff は急速に低下する。C/O = 1.3 では全ての N が CN となって

しまい、その後は C/O の増加に伴う Teff の低下は緩やかになる。

Teff

モデル Teff は J-K からの変換で決めた Teff ほど低くない。後に示すよう

に、モデル Teff は脈動周期とよくマッチし、信頼度が高い。この温度のズレは

NGC 1846 の炭素星は J-K から決めた Teff より実際には高く、ダストシェル

による赤化を受けていると考えるか、J-K から Teff への変換に問題がある

ことを示唆する。

二つの炭素星はヘリウムフラッシュ低光度期?

図6の破線は C/O = 2 の炭素星がヘリウムシェルフラッシュを受けた時の

軌跡を示す。 He 燃焼時に M = 1 - 2 Mo の AGB 星は約1等の光度低下を

引き起こす。サイクル期間のかなりの間、低光度状態にある。図中 log(L/Lo)

< 3.7, log Teff < 3.52 の二つの星はこの低光度期ではないだろうか?

|