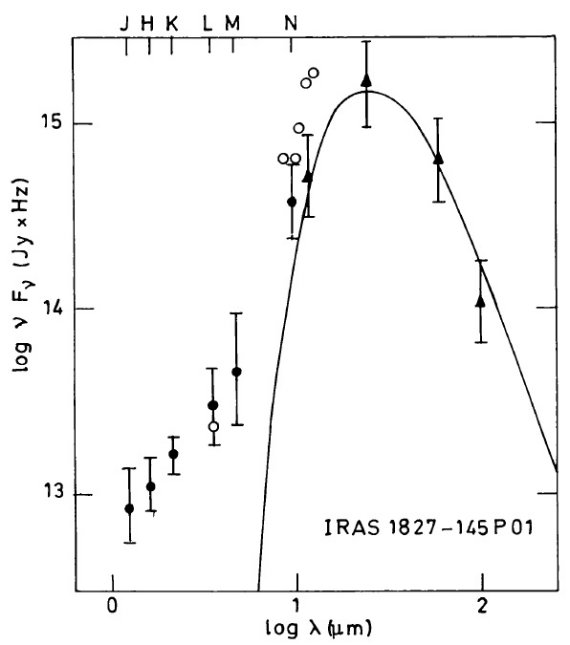

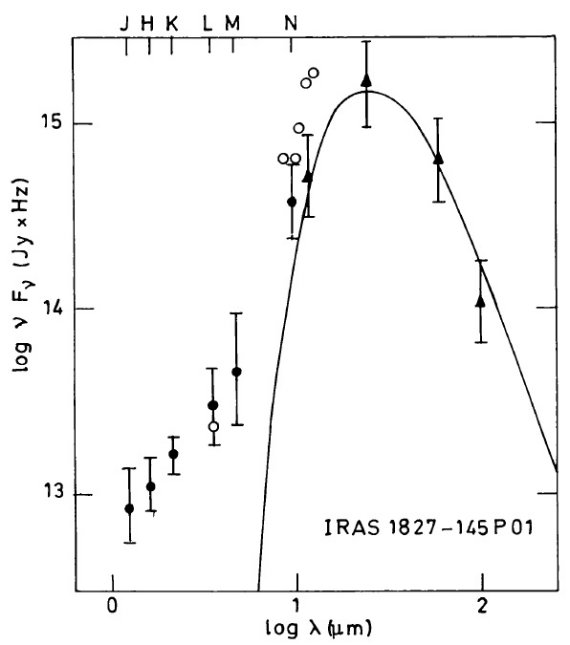

図1.IRAS 1827-145P01 のエネルギー分布

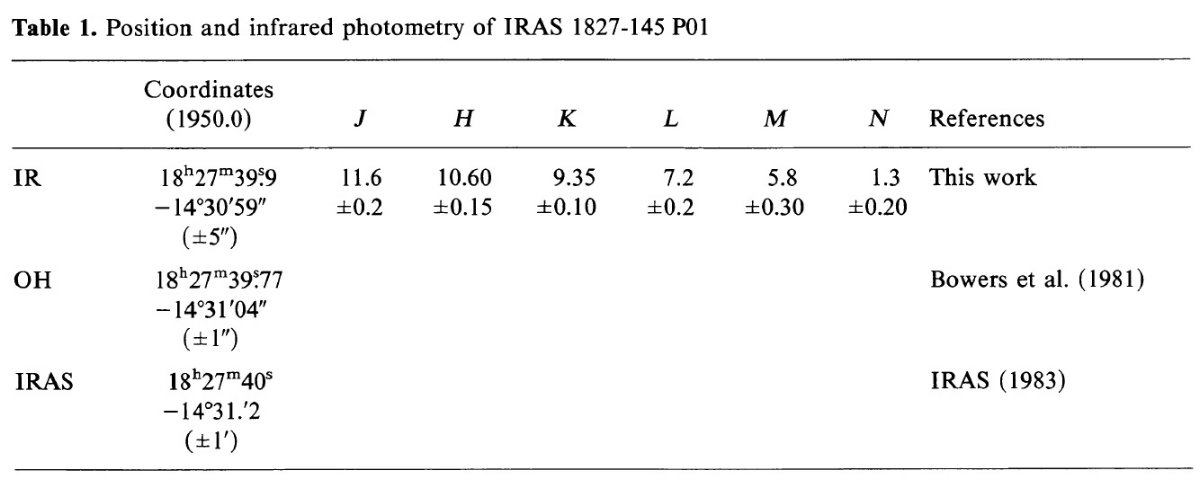

| IRAS 1827-145P01 の JHKLMN 測光の結果を報告する。この星は OH 17.7-2.0 の赤外対応天体である。我々の観測と IRAS を合わせた 1 - 100 μm SED は 球対称なダストシェルでは説明が難しい。 | この天体の赤外スペクトルは双極流星雲のそれと似る。この類似性と OH 放射 データとから、IRAS 1827-145P01 は OH/IR-双極星雲をエッジオンで見たものと 考える。 |

| IRAS 1827-145P01 は Bowers 1978 が発見したタイプ II OH 源 OH 17.7-2.0 に同定される。通常この種の天体は球対称なシェルのモデルで解釈される。しか し、 Bowers et al 1981 の VLA 観測は 3.1"x1.4" の細長い形状を示した。 | この論文では 1.25 - 10 μm の新しい赤外測光観測の結果を報告する。 我々のデータと IRAS の結果を合わせ、天体モデルを論ずる。 |

| 1.25 - 10 μm 測光観測は ESO 1m望遠鏡で行った。 Herman, Isaacman, Sargent, Habing (1984) も同様の 3 - 20 μm 観測を行っている。図1には彼らのデータと IRAS カタログのも合わせて、SEDを示す。 |

図1.IRAS 1827-145P01 のエネルギー分布 |

|

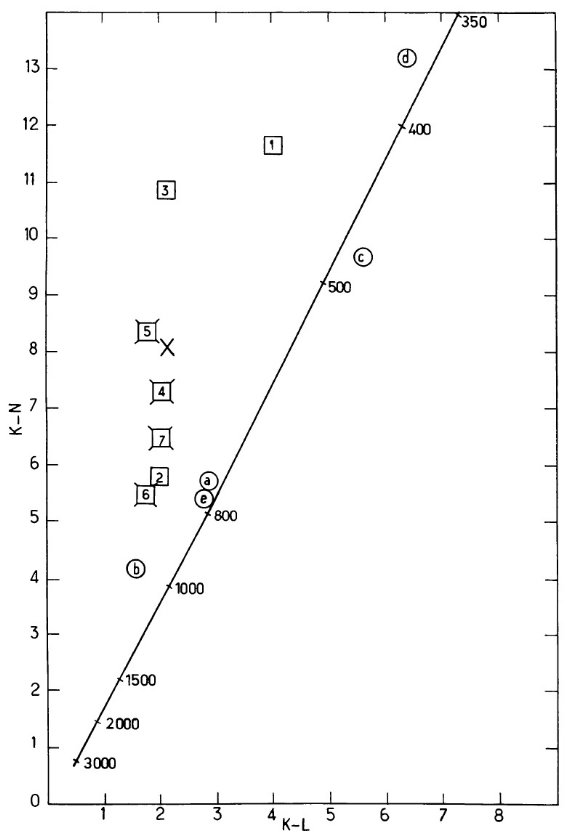

エネルギー分布の不連続 12 - 100 μm データは B(150K) に良く合う。しかし、1 - 5 μm データ は平らになり、 B(150K) を突き抜ける。我々の新しい JHK 測光は 5 - 10 μm の間でエネルギー分布の明らかな不連続を示している。 仮説 考えられる仮説は、 (i)赤い伴星。 (ii)OH-IR 星は球対称で、 T = 150 K と 500 K の二つのダストシェルを持つ。 (iii)OH-IR 星は非球対称。 球対称輻射輸達プログラムを使って計算した結果、どのパラメタ―でも観測 結果にフィットできなかった。初めの二つのケースは考えにくい。 ただし、OH ピークは同じ強度で対称的な形をしており、ある種の対称性を予想 させる。 双極星雲? われわれの SED が GL 2688 (Ney et al 1975, Kleinmann et al 1978), OH 284.2-0.8 と似ていることから、この天体が軸対称の双極星雲=BPN では ないかと考えられる。Morris 1981 はこの天体が円盤に埋もれていると考えた。 円盤の密度は緯度と共に薄くなり、中心星の光が高緯度方向に漏れ出て散乱 される。NGC 2688 の場合、双極星雲の大きさが同じくらいなので、おそらく 円盤をエッジオンに見ているのであろう。中間、遠赤外放射は円盤本体から来る。 Kleinmann et al 1978 が示したように、この種の2成分スペクトルは双極星雲 に一般的である。それを示すため、図2に K-L-N 二色図をプロットした。 図には球対称モデルで説明される天体と双極星雲を載せた。球対称天体が 黒体付近に並ぶのに対し、双極星雲がそれから離れているのが分かる。 IRAS 1827-145P01 は明らかに双極星雲側にある。OHのプロファイルの 説明はやや困難なのが欠点だが。 |

図2.K−L−N二色図。実線=黒体。バツ=IRAS 1827-145P01 = OH 17.7+2.0, 1 = GL 618, 2 = GL 915, 3 = GL 2688, 4 = IRC+10420, 5 = OH 284.2-0.8, 6 = OH 231.8+4.2, 7 = VY CMa, a = OH 285.05+0.07, b = OH 342.01+0.25, c = OH 353.60-0.23, d = GL 3068, e = IRC+10401. 1 - 7 = 双極流星雲。 a - e = 球対称シェル。 |