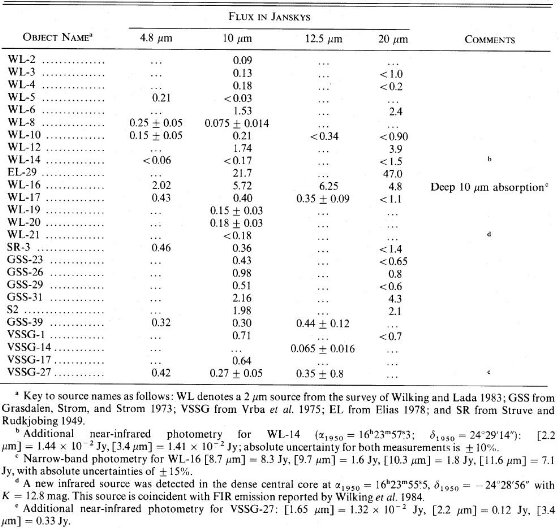

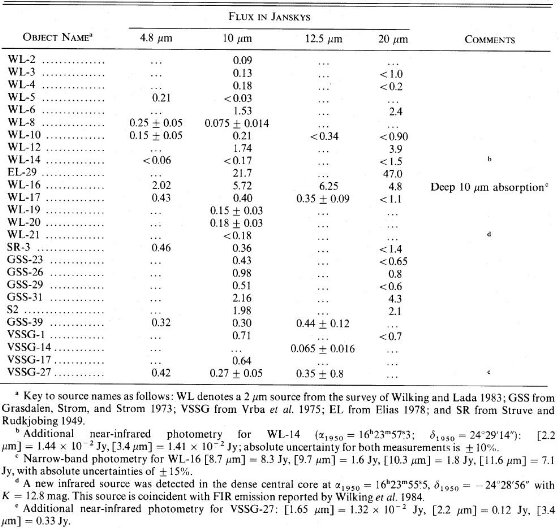

IRTF に望遠鏡標準測光器で 1.6 - 20 μm 広帯域測光、8.7 - 12.5 μm 狭帯域測光を行った。 アパーチャは 6", 8" 使用。結果は表1にまとめた。

中間赤外観測

多くの天体では 2.2 μm でまず位置を正確に求め、次に 10, 20 μm の 観測を長時間行う必要があった。フラックスの較正は α Boo (1.6 - 3.4 μm), α Sco (2.8 - 20 μm) に依存した。

表1.Ophiuchus 暗黒雲に埋もれた天体の中間赤外測光

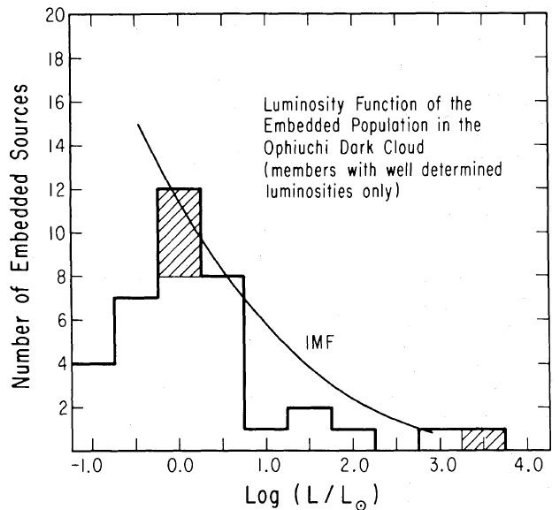

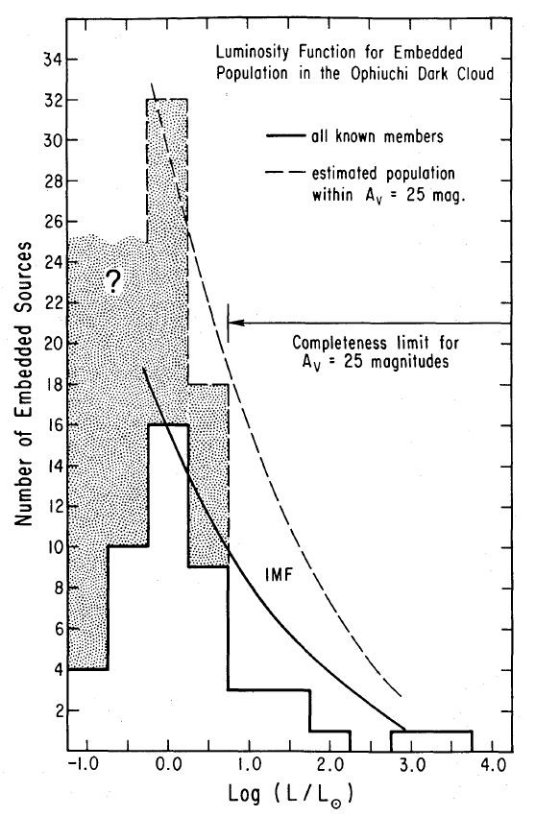

アブストラクトρ Ophiuchi 暗黒雲中に埋もれた天体の内同定されたものの 10, 20 μm 観測を提示する。その結果 44 天体中 32 個の SED を決める事ができた。 大部分はそのエネルギーを 1 - 20 μm で放射している。輻射等級を 求めた。埋もれた星団は主に低光度、 0.1 ≤ L/Lo ≤ 25, の天体から 成ることが判った。 44 % は太陽より暗く、これまでに観測された PMS 天体の 中では最も暗い。その光度関数はフィールド星のそれと比べ中質量星の数が 少ない。 |

1.イントロNIRサーベイ前論文 Wilking, Lada 1984 では 2 μm サーベイから ρ Oph 暗黒雲中心部に 20 天体を検出 した。以前の結果からは他に 24 の星が暗黒雲に埋もれている事が 判明した。それらから導いた星形成効率は 34 - 47 % である。この値は 雲が散逸した後にも重力的に束縛された星団が残される事を意味する。 MIR観測 しかし、雲のエネルギー源としての早期型星が欠けていて良いのかと いう問題は残る。また散開星団形成の初めての現場天体としてもっと 詳細な観測が必要である。そこで、上記 44 天体の中間赤外観測を行った。 その結果 32 天体の輻射等級を決めた。内2つは B 型星光度であるが 残りは確実に 0.1 - 25 Lo の低光度天体であることが判明した。 |

|

望遠鏡 IRTF に望遠鏡標準測光器で 1.6 - 20 μm 広帯域測光、8.7 - 12.5 μm 狭帯域測光を行った。 アパーチャは 6", 8" 使用。結果は表1にまとめた。 中間赤外観測 多くの天体では 2.2 μm でまず位置を正確に求め、次に 10, 20 μm の 観測を長時間行う必要があった。フラックスの較正は α Boo (1.6 - 3.4 μm), α Sco (2.8 - 20 μm) に依存した。 |

表1.Ophiuchus 暗黒雲に埋もれた天体の中間赤外測光 |

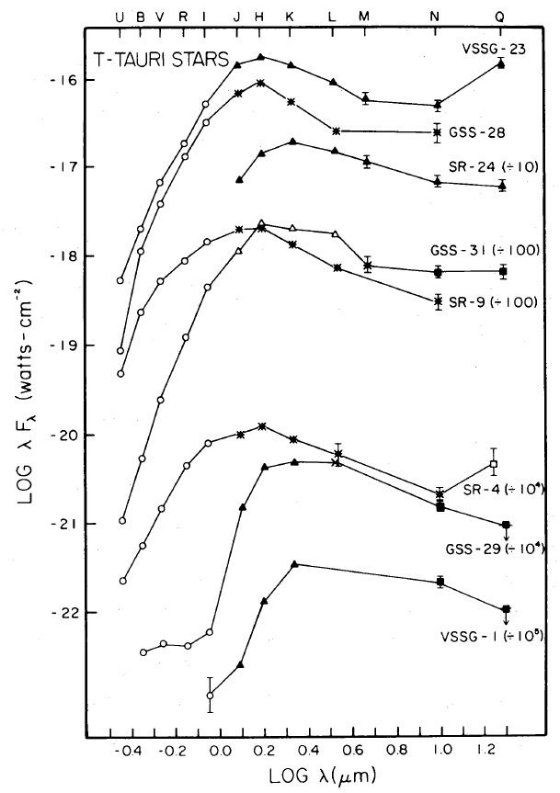

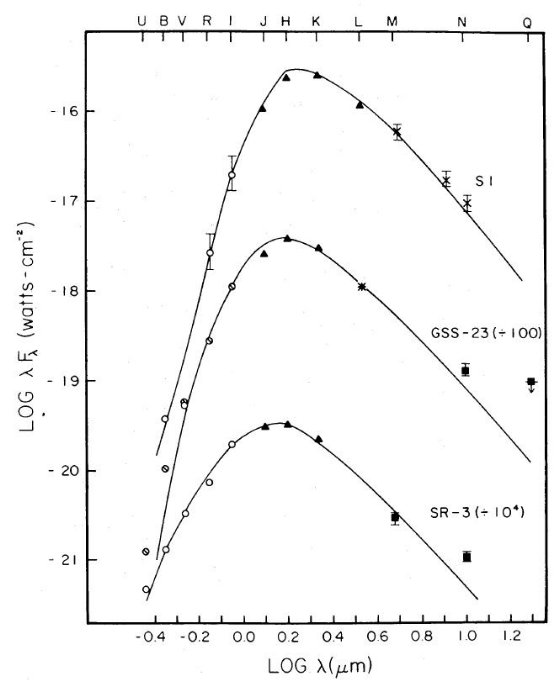

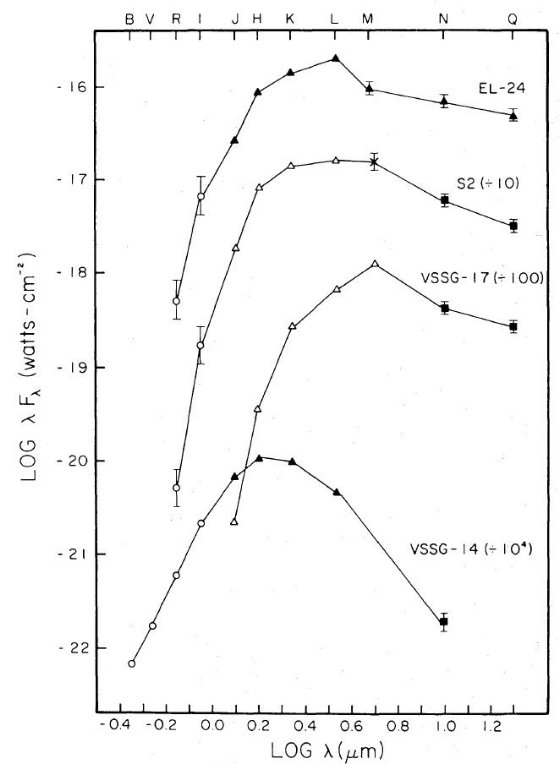

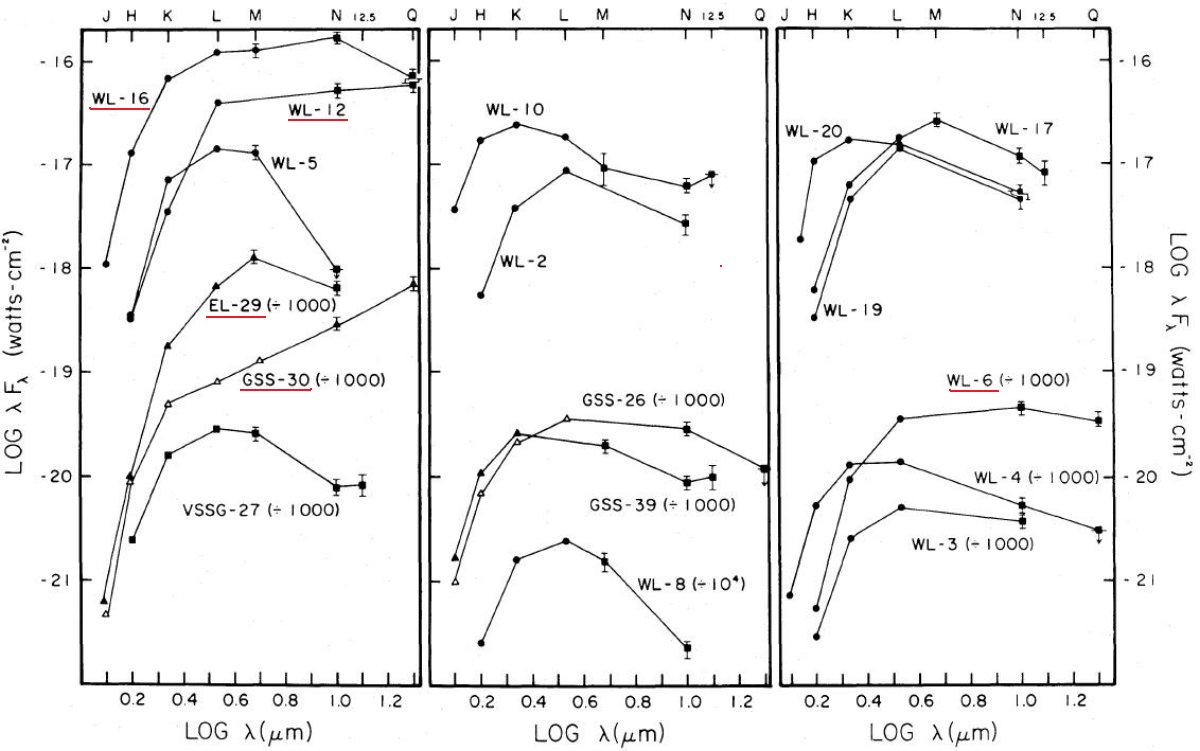

IIIa. 広帯域 SED観測結果から SED を作ったWilking, Lada 1984 により暗黒雲に埋もれていると認められた天体の内、 10 μm では 25 天体、20 μm では 13 天体の観測に成功した。 これらに、以前の J, H, K, L, M 測光及び可能なら 0.35 - 0.9 μm 測光を足した。 T タウリ星 11 天体が可視域で測光されていて、内 7 星は T タウリ型、 2 星は B 型 である。図1に 7 個の T タウリ型星 SEDを示す。赤外天体 VSSG-1 も T タウリ分類の報告があるので図に加えた。T タウリ星SEDの特徴は可視 から 1 μm まで上がって行き、1 - 20 μm では幅広で殆ど平坦 な頂上を持つことである。可視域では赤化を受けた光球を見ていて、赤外では 星周ダストシェルからの光を受けていると思われる。  図1.暗黒雲コアの T タウリ星 SED. | 赤化のみを受けた光球 可視光で観測された残りの 4 天体は明らかに T タウリ型とは異なる。これら は 2 μm の先で滑らかに落下していく。SED の頂上は T タウリのようには 平坦でない。それらの内 3 つ、S1, GSS-23, SR-3、を図2に示す。 S! と SR-3 は B 型星と分類されている。これら 3 天体は WL-5 と並んで、L バンドの超過 放射を示さず、また λ < 10 μm でのカラーは赤化を受けた光球 輻射と考えて矛盾しない。VSSG-14 は L バンド超過がやや見られるので 図3に回した。  図2.S1, GSS-23, SR-3 は L バンドで超過が見られず、単純に光球が 赤化を受けたと考えられる。赤化を黒体輻射になるまで戻すと、それぞれは S1 = 16,000 K, GSS-23 = 6000 K, SR-3 = 10,000 K となった。 これらの 温度は S1 = B3 - B5 ZAMS, GSS-23 = G 型だが L = 25 Lo で MS のずっと 上、 SR-3 = B9 - A0 ZAMS となる。 |

|

暗黒雲に埋もれた T タウリ星 可視測光値が揃っていない天体の内、S2, EL-24 は R, I 測光が、 VSSG-1(図1) には I 測光が行われている。S2 と EL-24 の SED は 図3に示す。図1と比べるとこの 2 天体は暗黒雲に埋もれた T タウリ 星と考えられ、 VSSG や Chini 1981 の言うような B 型星とは考えら れない。 λ > 1 μm でのみ検出された天体 残りは λ > 1 μm でのみ検出された天体である。図4 にそれらの SED を示す。 WL-5, WL-8 を除くと、SED が T タウリ星に 良く似ている。 もう少し詳しく調べると、 赤化の強い T タウリ型星 WL-4, WL-10, WL-17, WL-19, WL-20, GSS-39, VSSG-27, VSSG-17 SED の巾が広い。長波長側で明るい。 WL-6, WL-17, WL-12, EL-29, GSS-30 EL-29, GSS-30 は Elias 1978 が詳しく調べ、適度に明るい原始星天体では ないかとした。WL-6, WL-17, WL-12 の幅広の SED は温度巾を示唆し、 それらもやはり原始星であることを支持する。 WL-8 には L バンドでの 超過らしきものが認められるが全体としては赤化の強い裸の星の SED に 似ている。 WL-5 は T タウリ型星にくらべ SED 巾が著しく狭い。この形 を説明するのは非常に難しい。 ( EL-29 が原始星候補に 入るなら、GSS-26, WL-3 も入りそうだ。) |

図3.埋もれた天体の SED. 上の3つは暗黒雲に埋もれた T タウリ星。図1参照。 VSSG-14 は図2星と似るが L 超過がある。 |

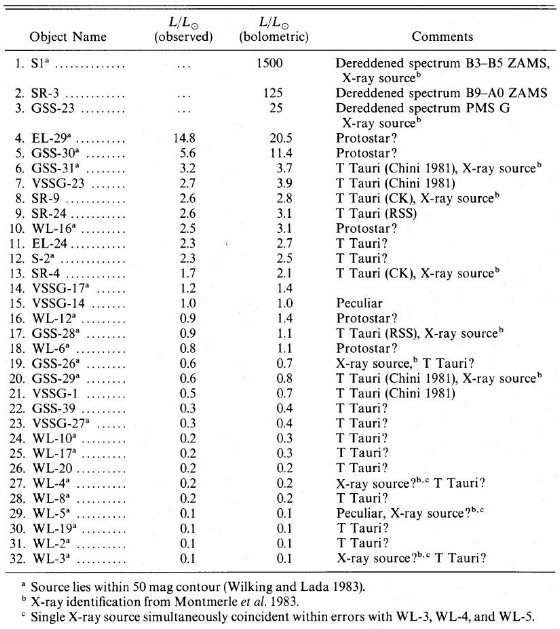

IIIb. 光度埋もれた星 ρ Oph までの距離が 160 pc であることから、 SED の積分 で光度を算出できる。表2にそれを載せた。観測波長上限の先を "flux" 一定で観測最長波長での値と同じと仮定して波長無限まで積分した 「輻射光度」もその隣に載せた。当然ながら少し大きい。( 全く分からない!) |

表2.埋もれた星の光度 |

図5.光度が良く決まった天体の光度関数。斜線=他処で光度決定。 実線= log normal 型 IMF |

図6.実線=観測光度関数 |