アブストラクト

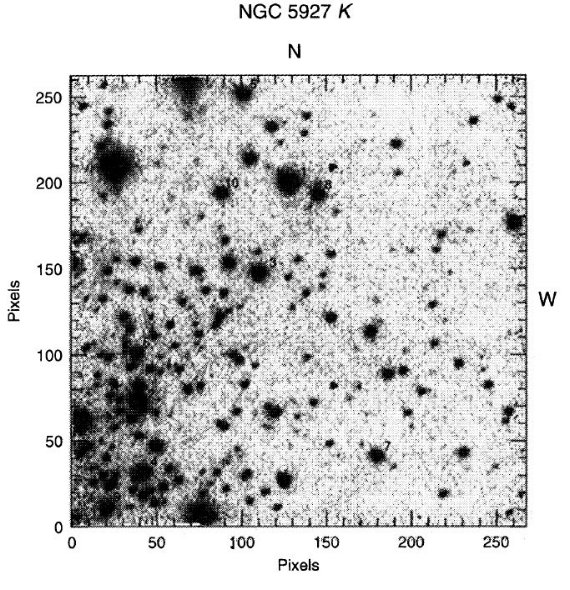

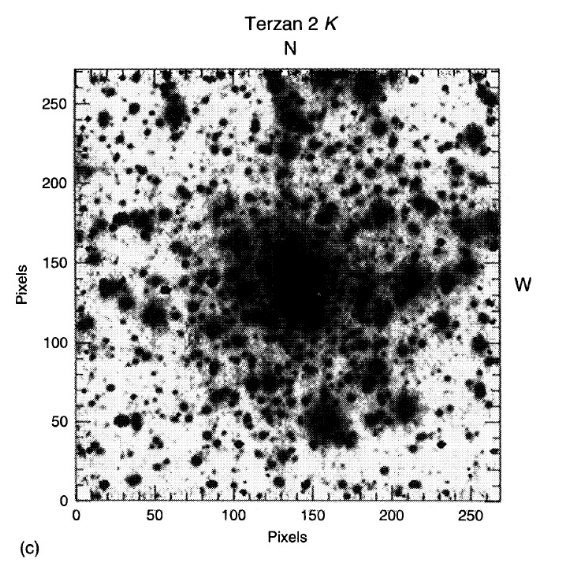

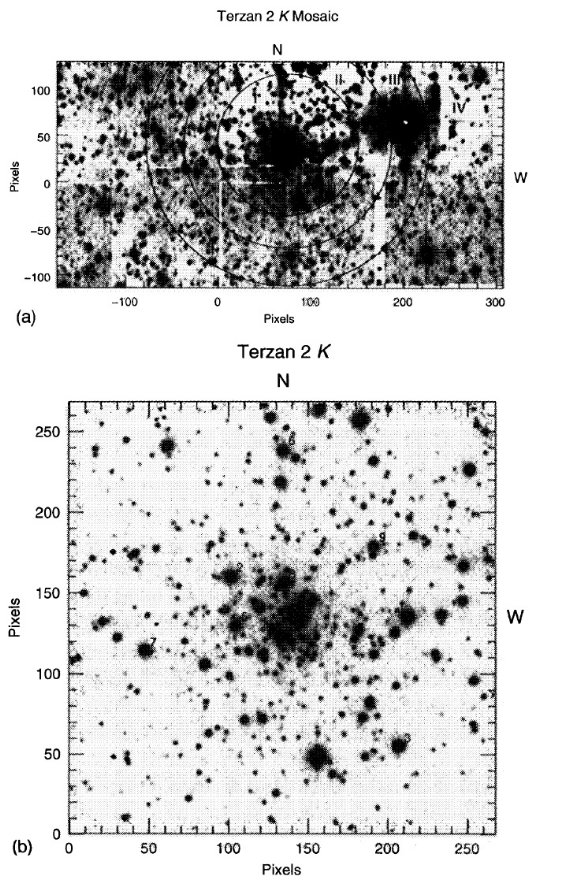

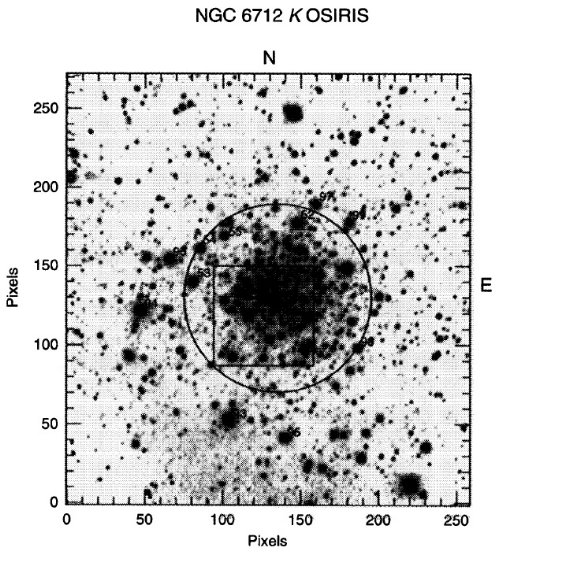

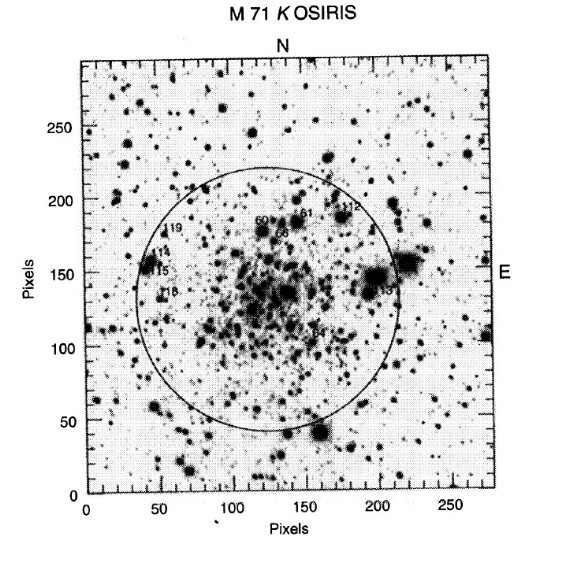

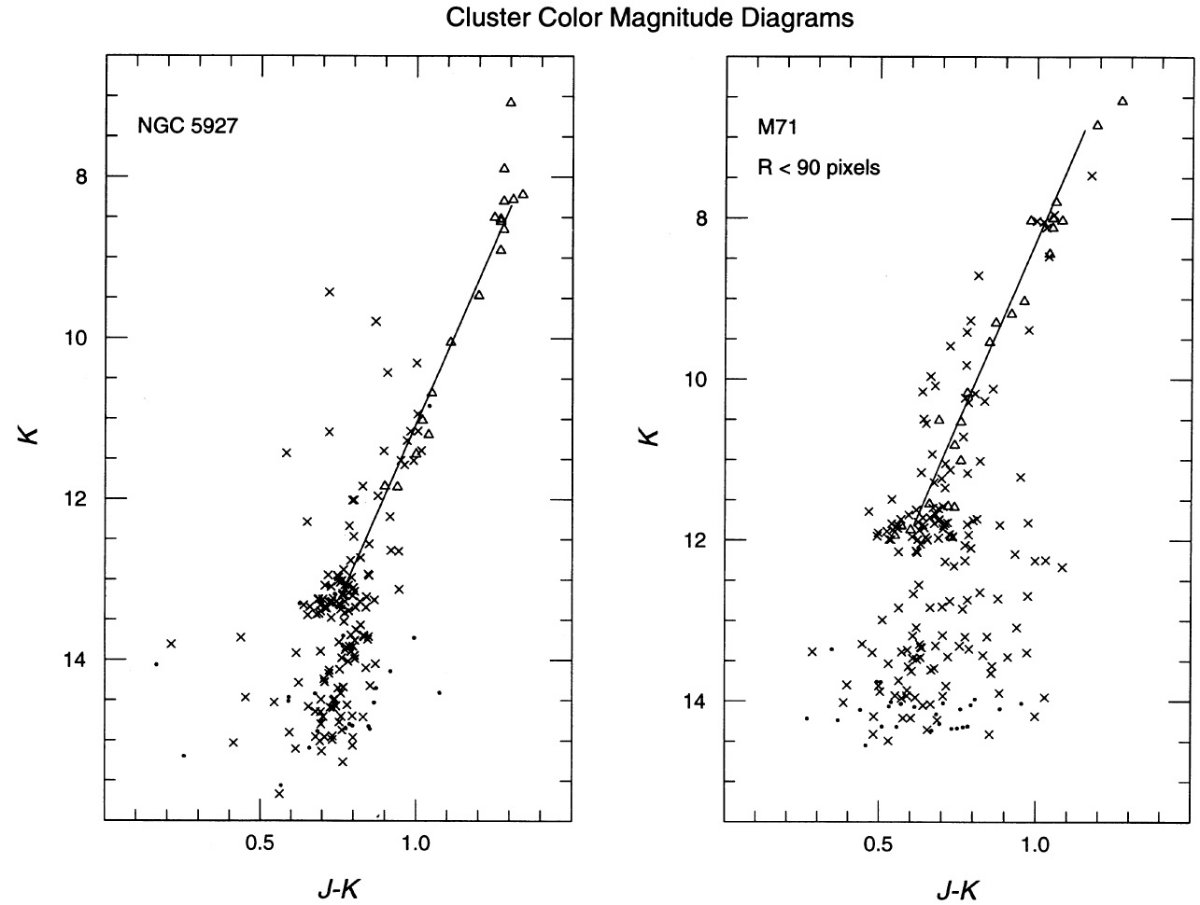

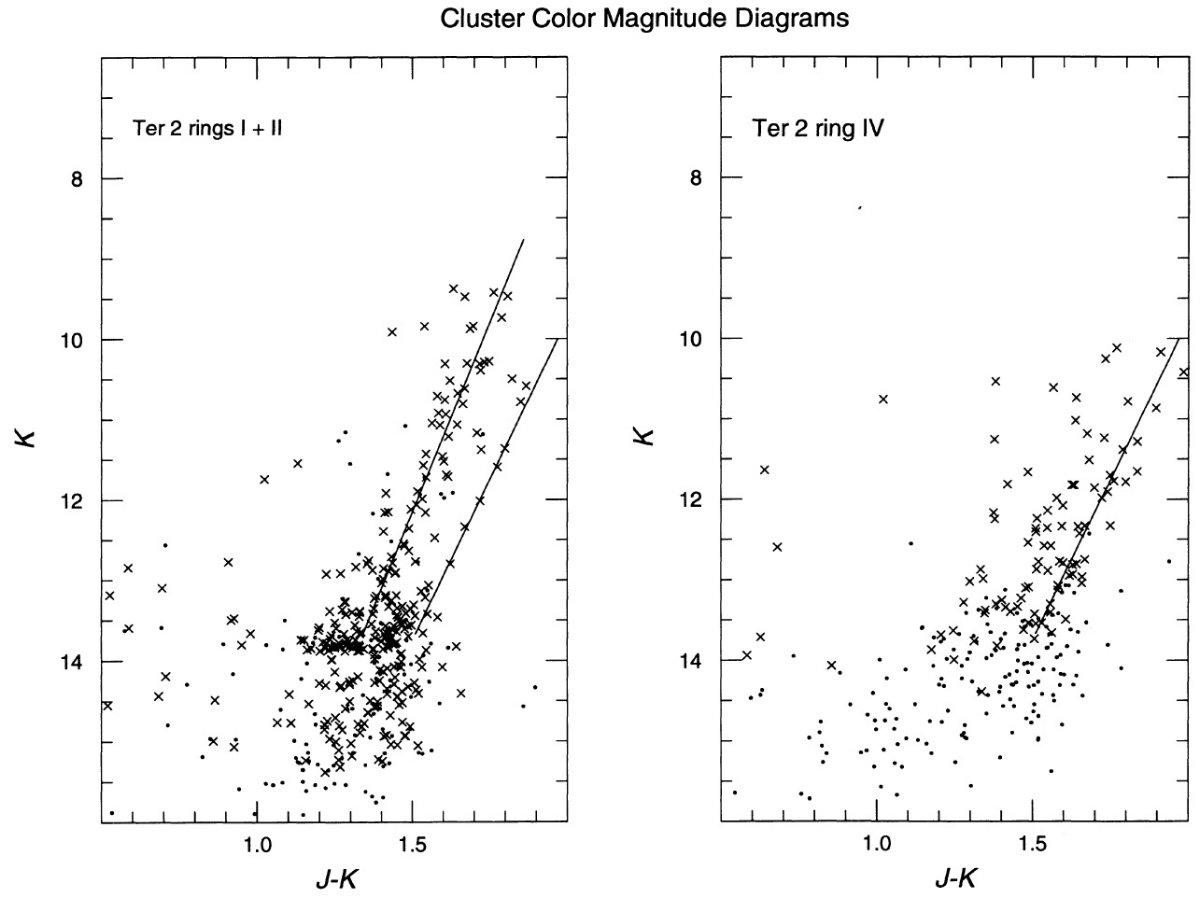

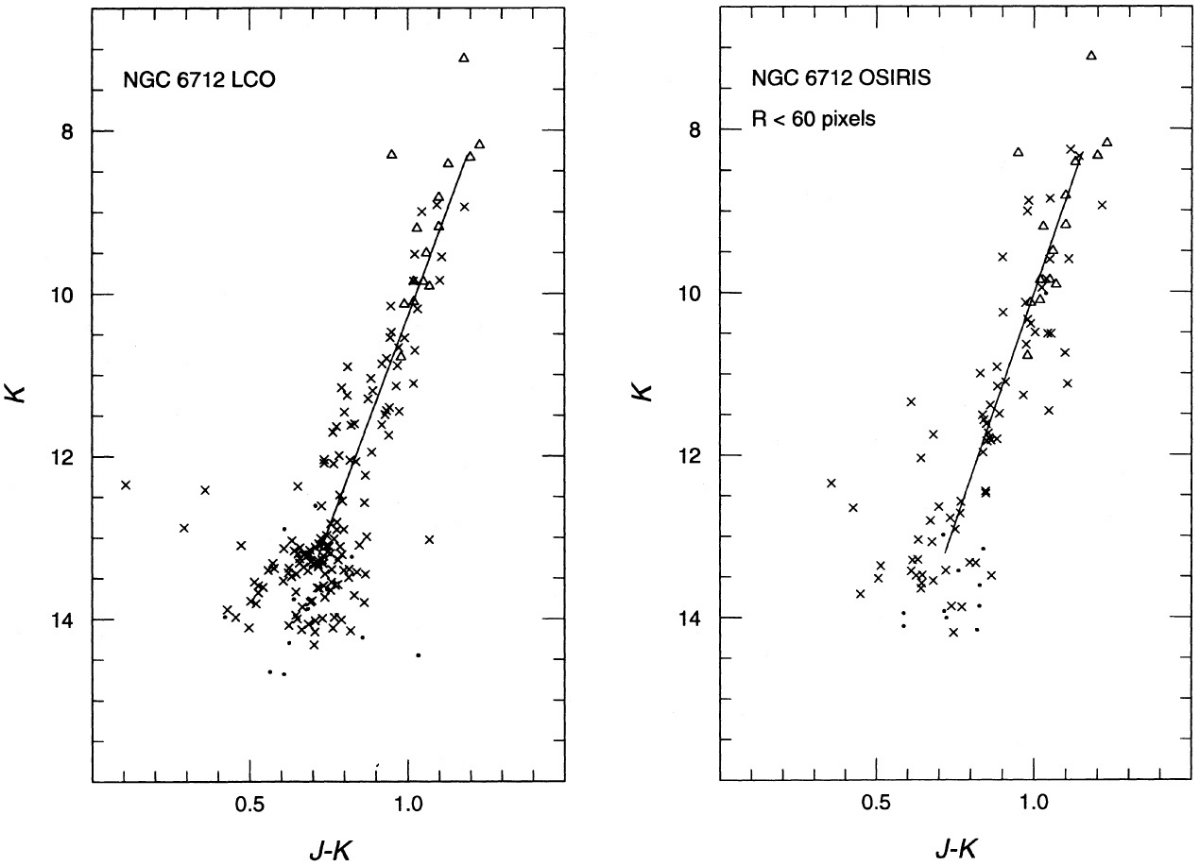

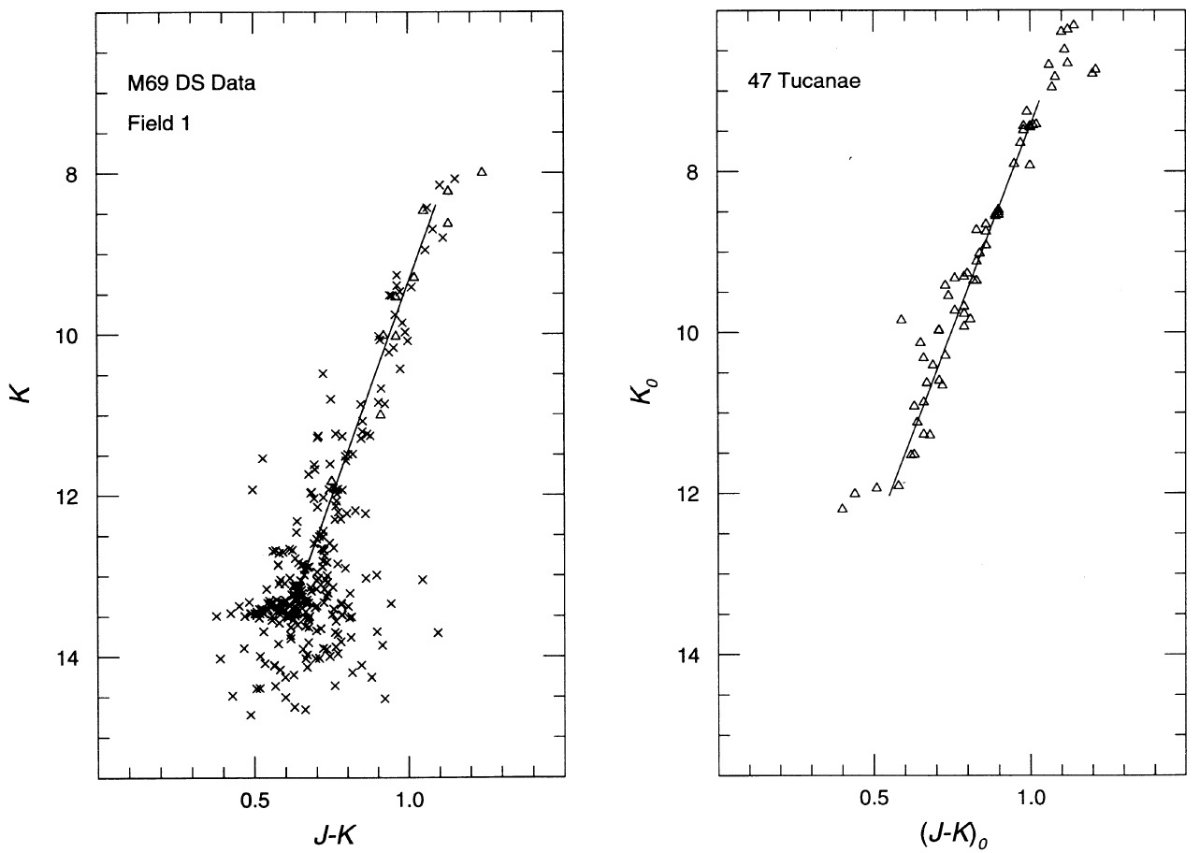

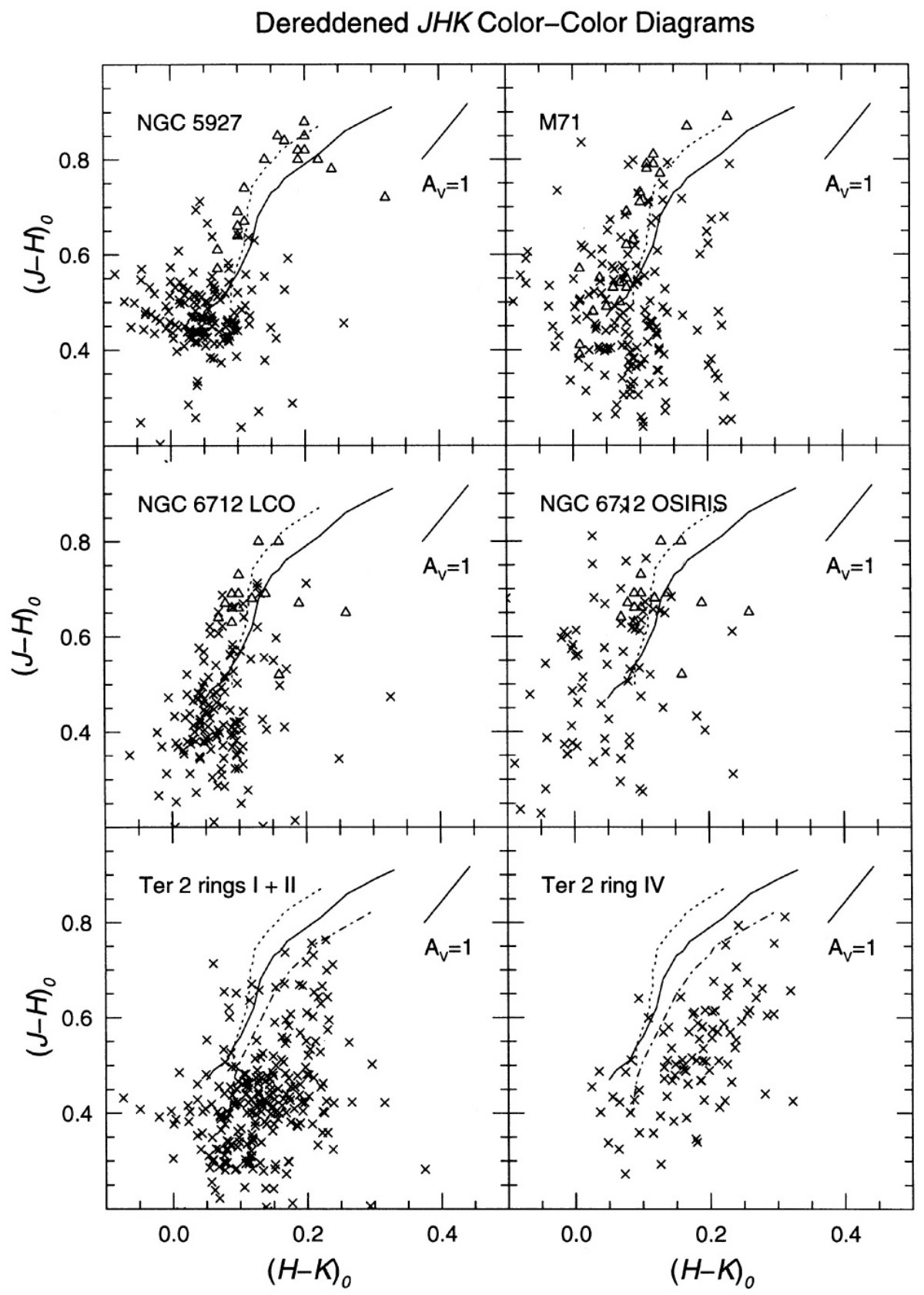

球状星団のJHK観測球状星団 NGC5927, NGC6712, NGC6838(M71), Tewrzan 2 の JHK カラーと 等級を示す。データは TRGB から 6 等、水平枝の下までに及ぶ。 このほか以前に発表された 47 Tuc と M69 も使う。これらを用い、 色等級図からメタル量と距離を決めるテクニックを開発した。

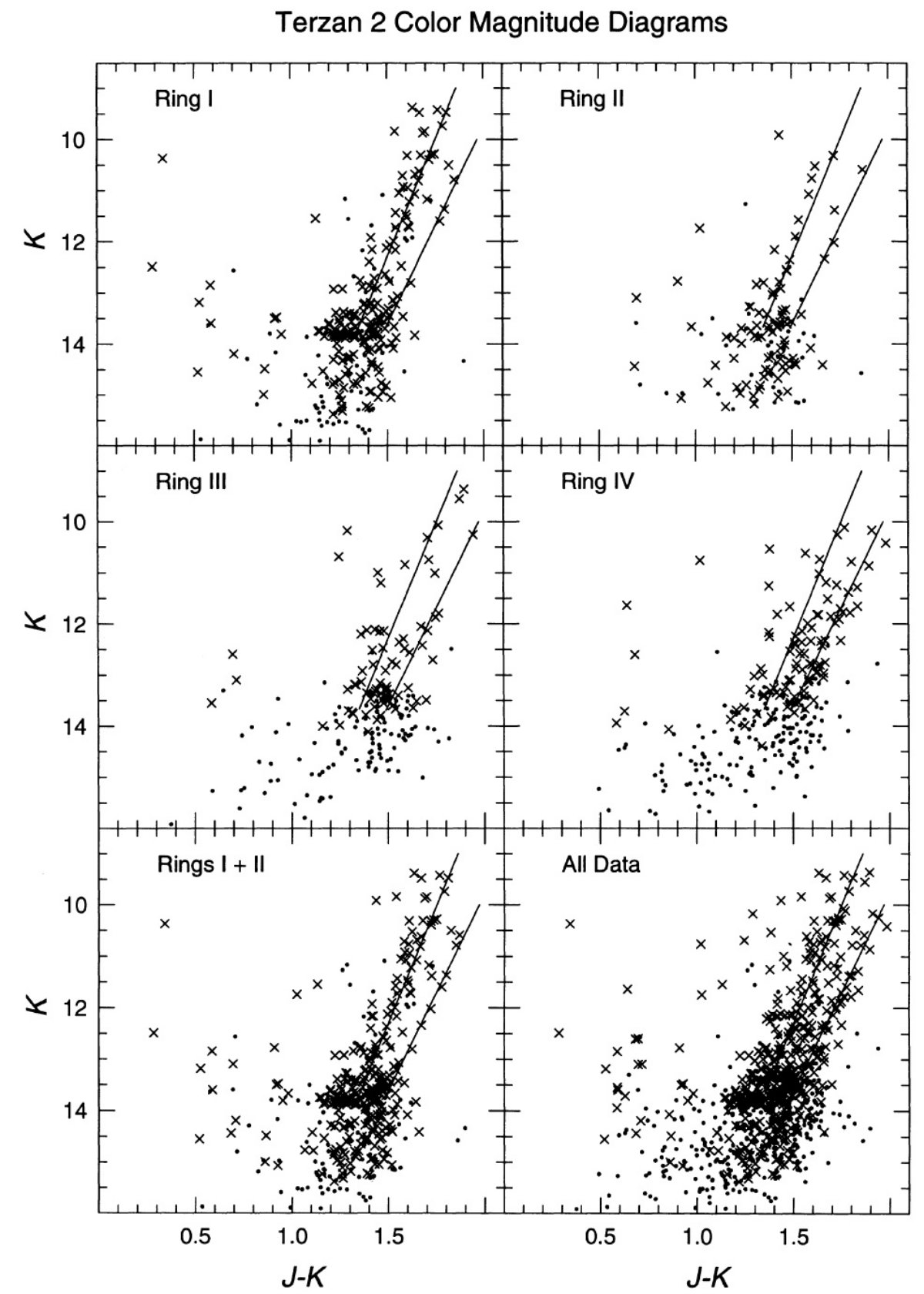

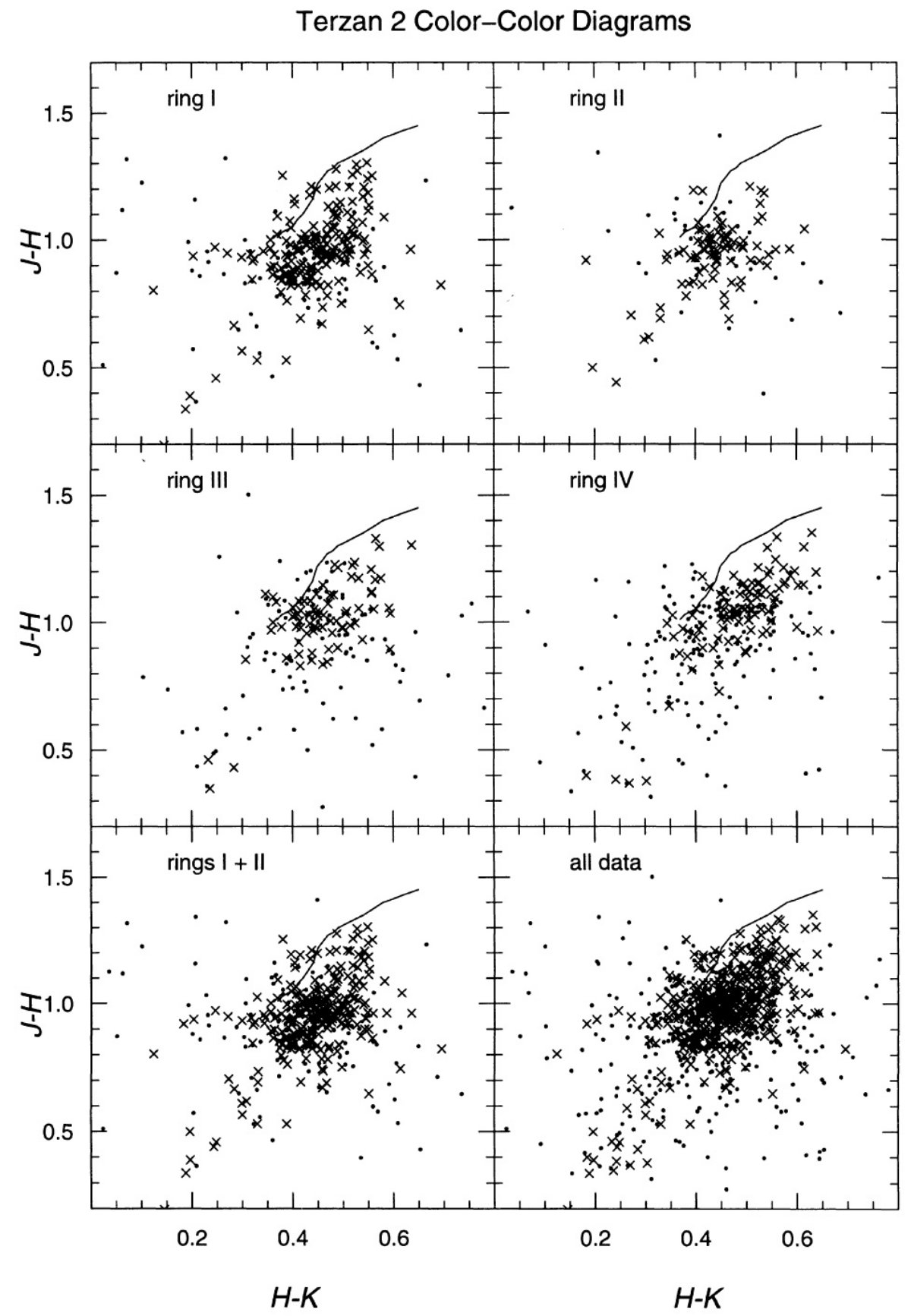

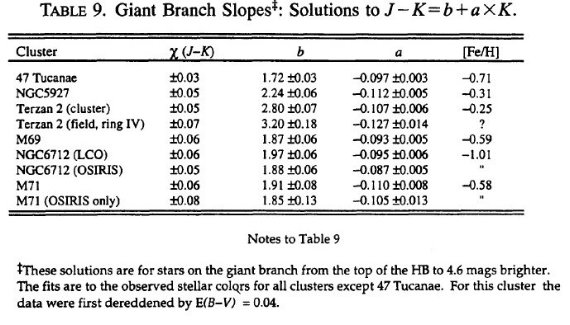

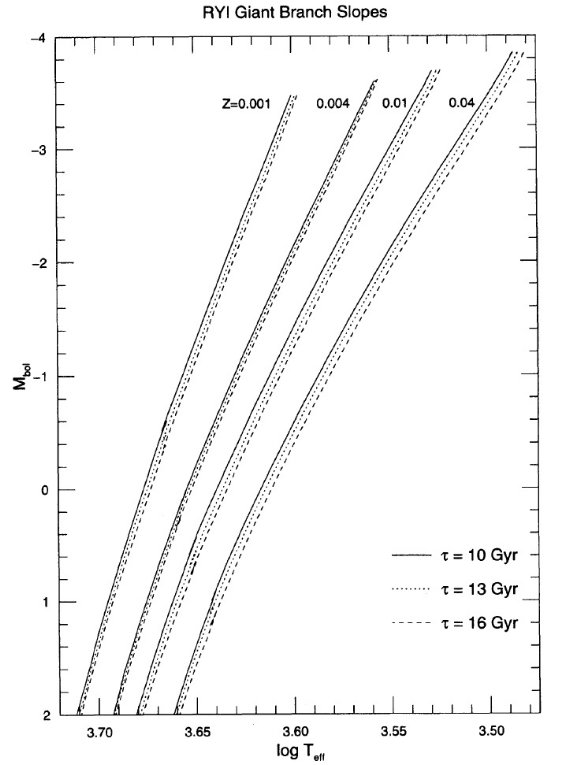

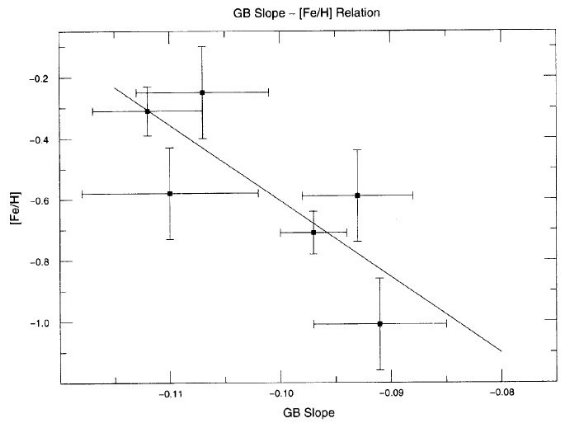

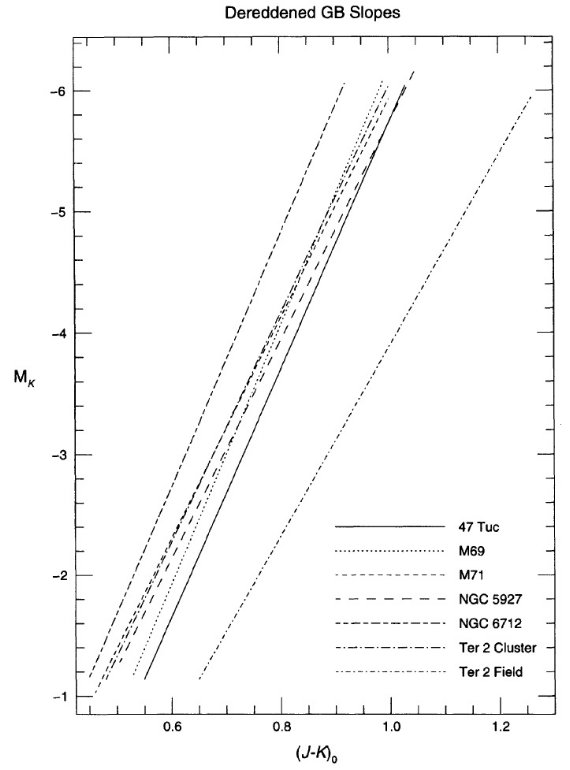

巨星枝の勾配からメタル量

水平枝より先の巨星枝の勾配から -1.0 から -0.3 の範囲でメタル量を ±0.25 dex 精度で予想できることを示した。その他のパラメタ―、 例えば水平枝の巾、巨星枝と水平枝の分離、などは [Fe/H] と相関しない。

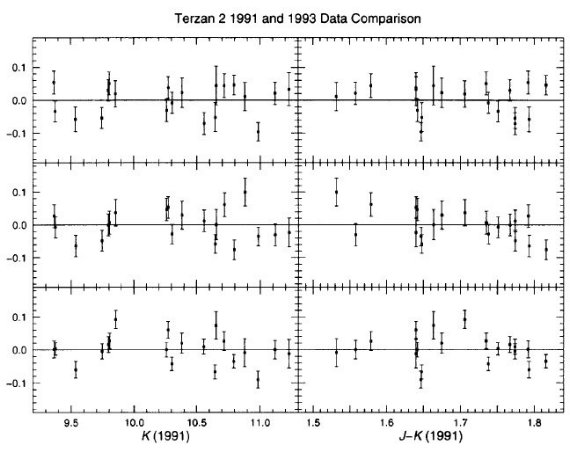

Terzan 2 の距離

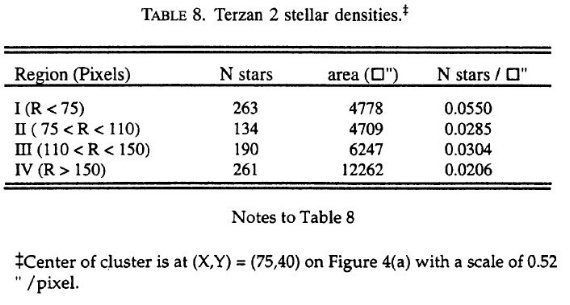

他の方法で距離が定まっている球状星団のデータから、⟨MKo ⟩ = -1.15±0.10 となった。これから Terzan 2 の距離指数は 14.37±0.2 となり、この星団が銀河中心から数百 pc 以内にあること が分かった。(J-H, H-K) 図上で Terzan 2 巨星枝は他の球状星団 巨星よりもバーデの窓巨星と近い。Terzan 2 周囲の巨星の巨星枝勾配から 求めたメタル量は [Fe/H] = +0.1 でバーデ窓に近い。

1.イントロ

円盤球状星団は主に [Fe/H] > -0.8 で ⟨[Fe/H]⟩ = -0.54 である。それらの多くは強い減光を受けている。特に Terzan 2 は メタル量が高く、減光も E(B-V)=1.5 と強い。ここでは赤外アレイの観測から メタル量、距離を調べる。

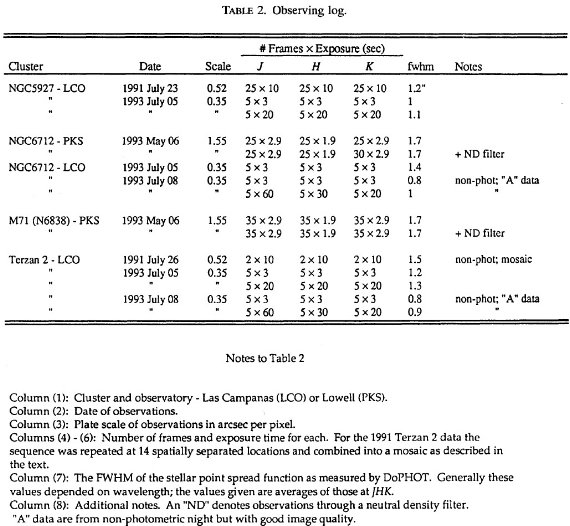

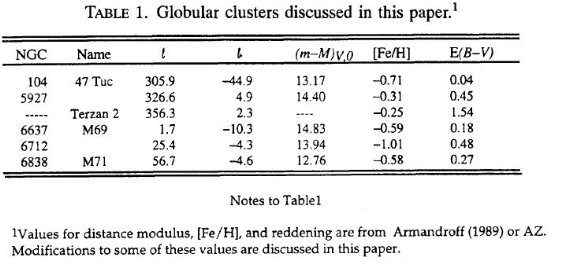

表1.ここで調べる球状星団