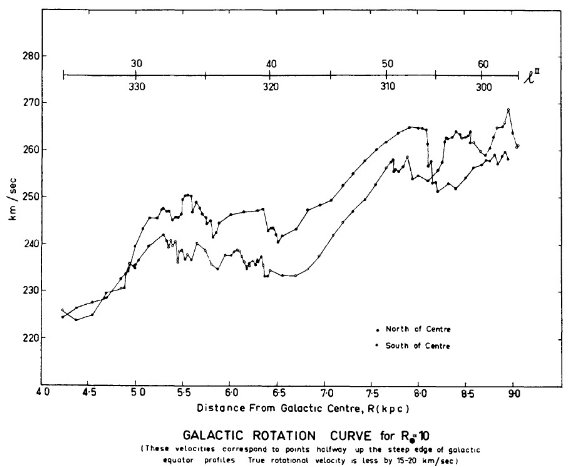

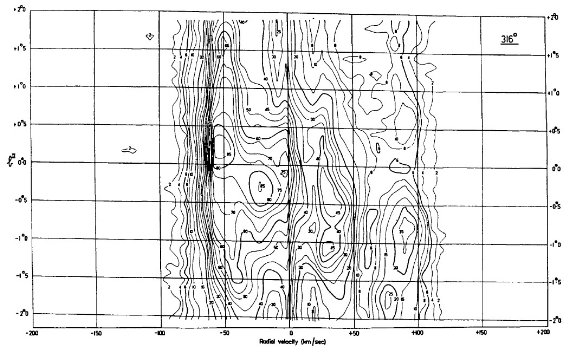

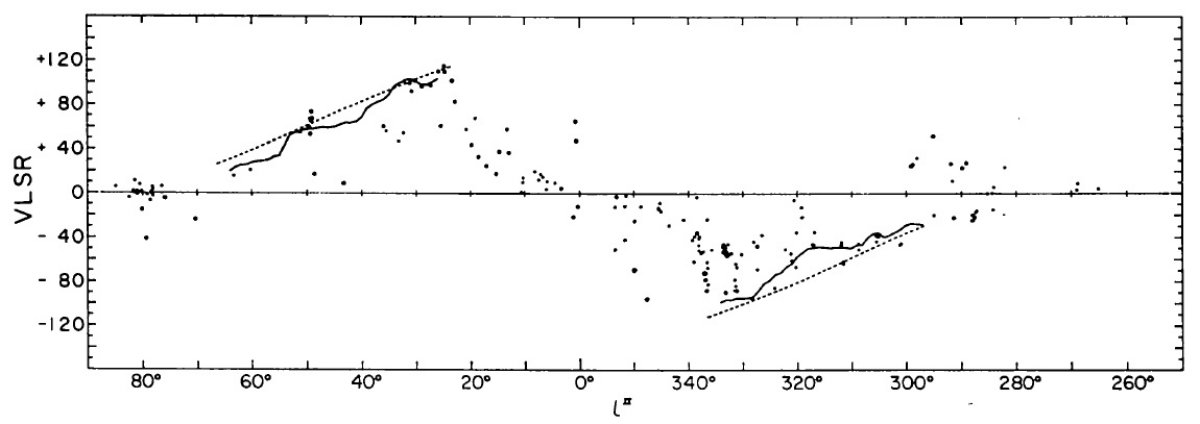

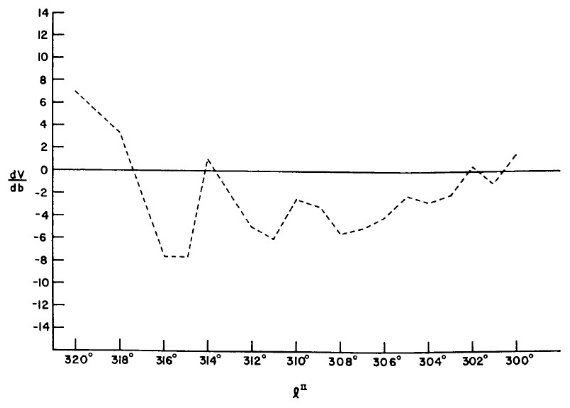

図1はパークス望遠鏡による、接線法を用いて得られた南北銀河の回転曲線 である。

南北非対称

図1にある南北非対称は運動が遠運動でないことを示す。

図1.銀河系北側と南側の回転曲線。接点法と円運動の仮定を用いて導かれた。

| 21 cm 観測から得られる中性水素の渦状構造を示す。水素マップを作る際の 問題点を論ずる。 | 渦状構造の一つの可能な解釈を示す。渦状腕内の水素の特性を論じ、 HI と HII の運動を比較する。 |

|

図1=回転曲線 図1はパークス望遠鏡による、接線法を用いて得られた南北銀河の回転曲線 である。 南北非対称 図1にある南北非対称は運動が遠運動でないことを示す。 |

図1.銀河系北側と南側の回転曲線。接点法と円運動の仮定を用いて導かれた。 |

|

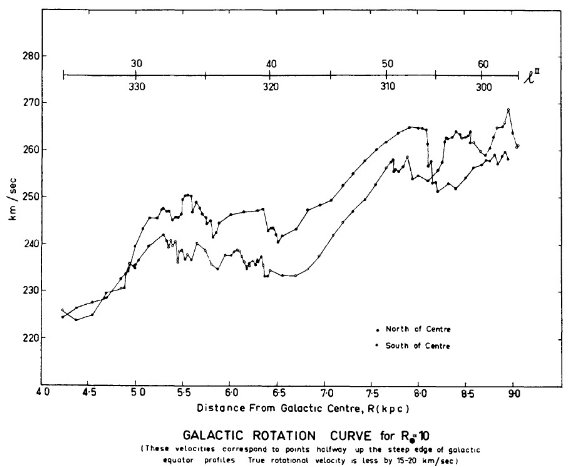

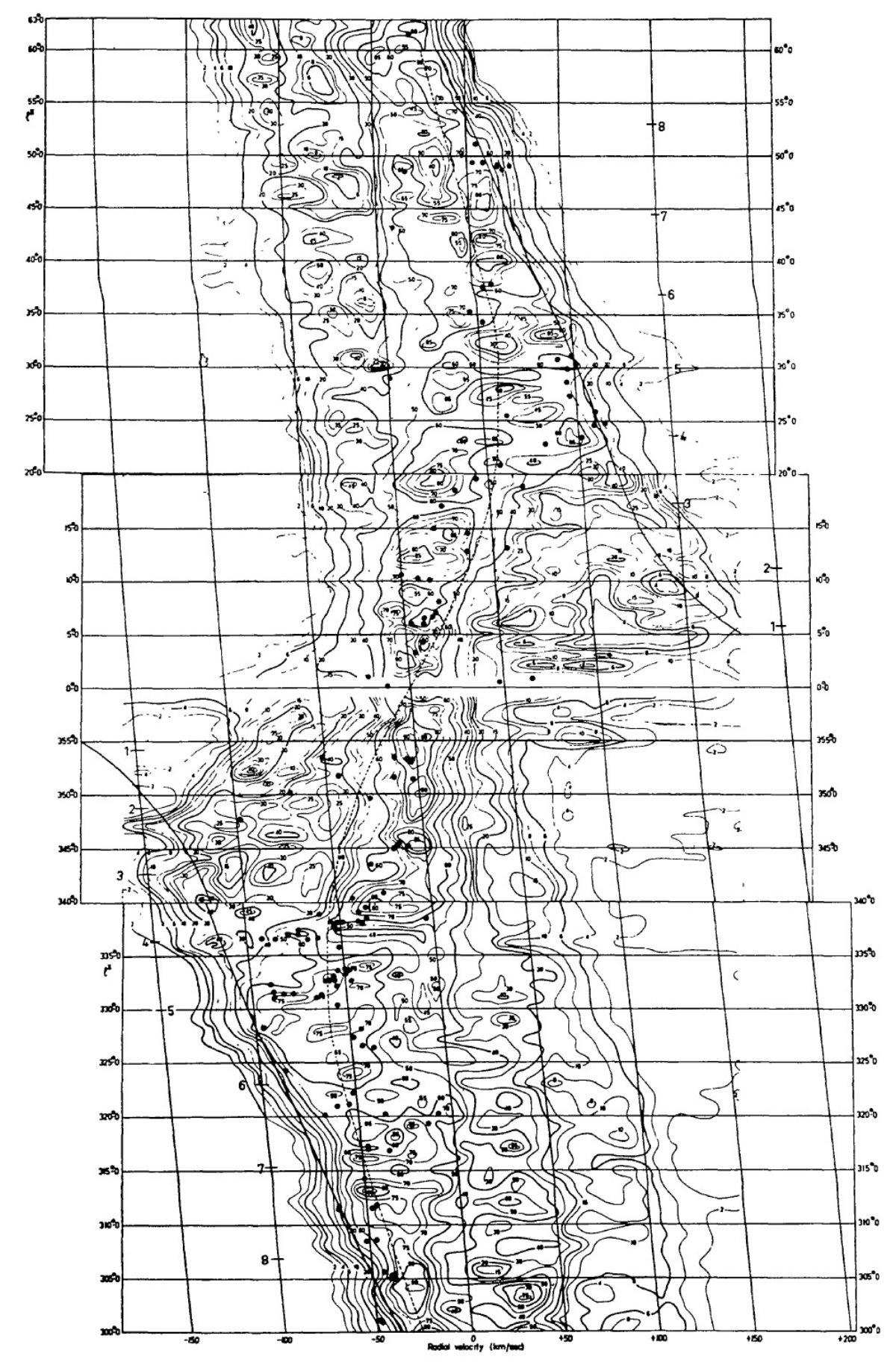

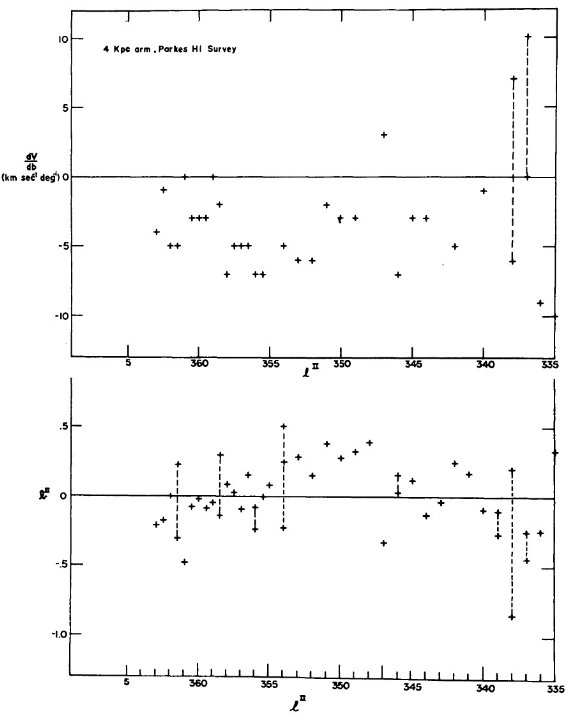

カリーナ・シグナス腕 図2に渦状パターンの一つの案を示す。太陽円の外側ではシュミットモデル と円運動を仮定している。はっきりしたトレイリングパターンが見える。 太陽近傍ではカリーナ・シグナス腕が示されている。しかし、二つの腕が 太陽を通って、本当につながっているのかどうか明らかでない。特異運動 の可能性が太陽近傍のガス分布を不明確にしているのである。 |

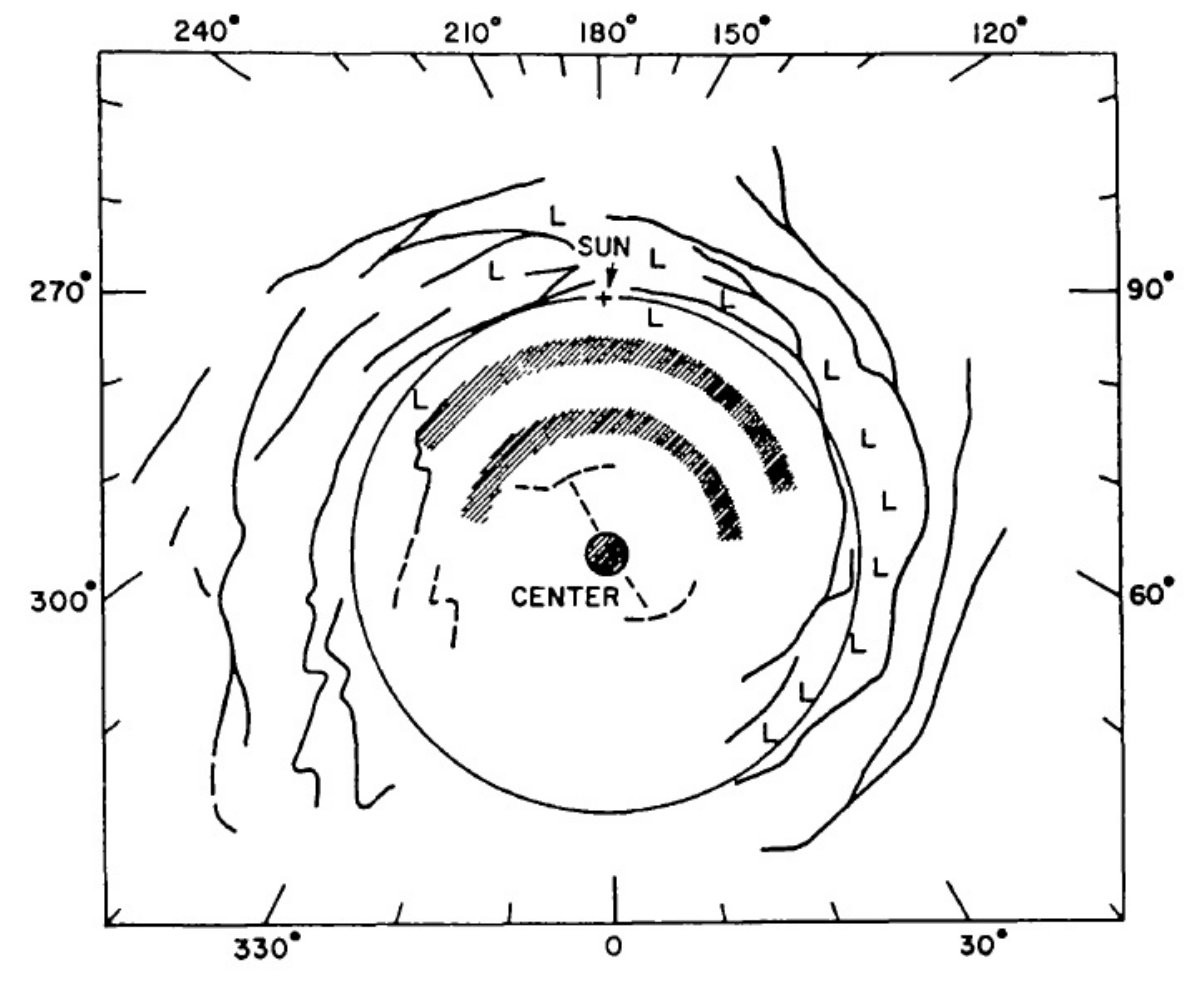

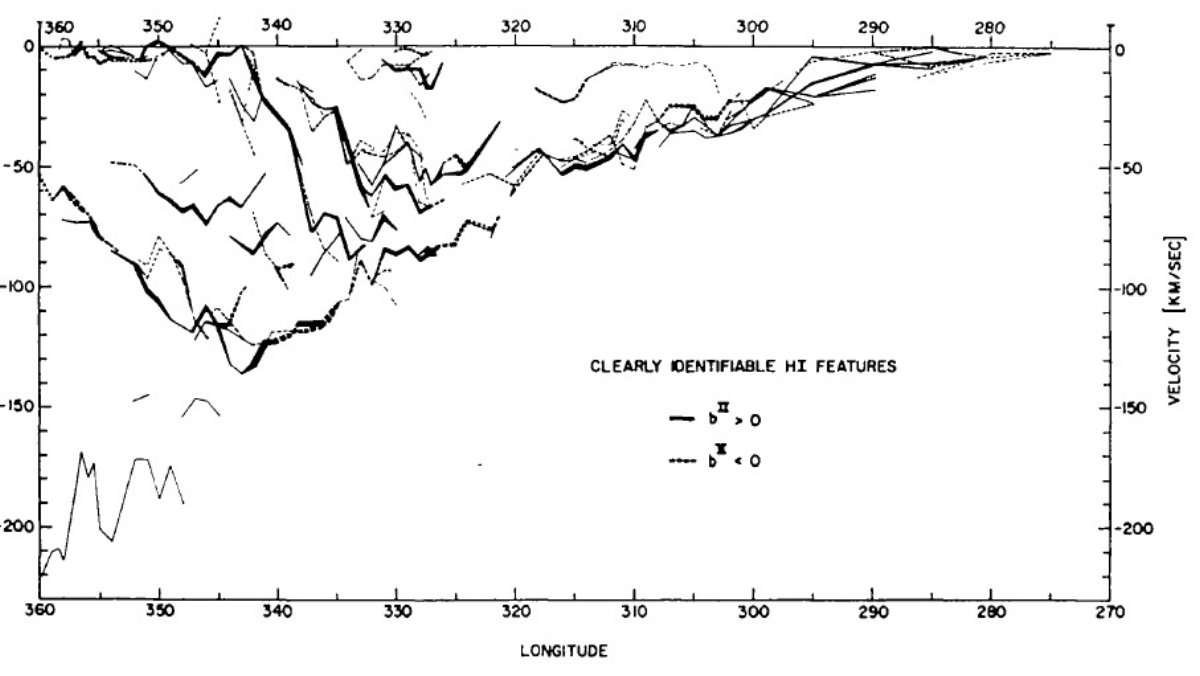

内側の二本の腕 太陽円内側にはサジタリウス腕とノルマ・スキュータム腕が粗く描かれている。 更にその内側に "膨張" 3 kpc 腕がある。 図3を見ると内側腕の複雑さが理解できる。太い線は主な構造線で、実線は 正銀経、破線は負銀経を示す。 |

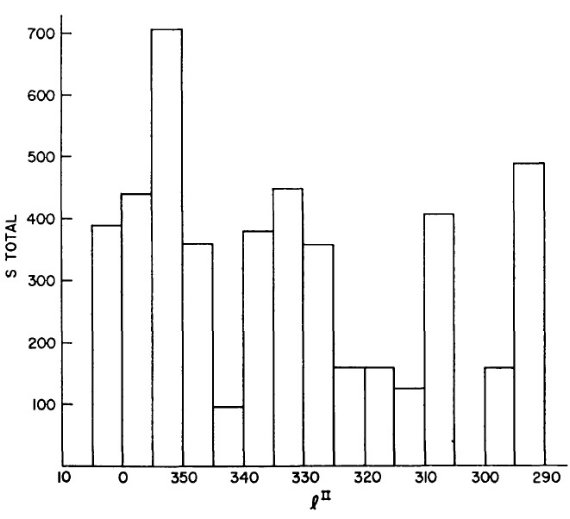

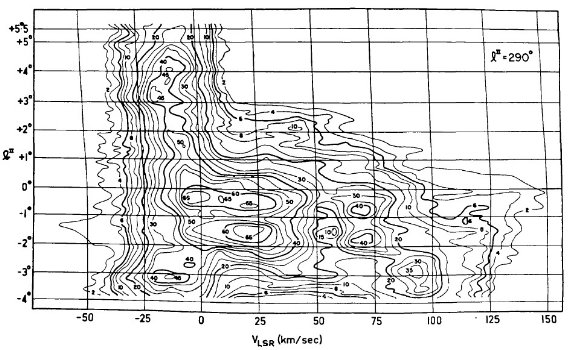

図4.l = 316 での V-b 面上の等高線図。 図4=サジタリウス腕 腕がトレイリングであるという証拠が図4に示されている。これはサジタリ ウス腕 が V = -55 km/s で幅広に、 V = -22 km/s で狭く現れている。これ らはおそらく同一のピッチ角 8° の腕に属するのであろう。 接線では腕の断面が見える 内側腕の位置に関する情報は接線方向の角度から得られる。水素の積分強度 から、ノルマ・スキュータム腕は l = 330 と 31 に強いピークを示す。 南側では、腕は十分の数度銀河面赤道より上にある。一方、北銀河面では 丁度銀河赤道上にある。サジタリウス腕の断面は l = 303 - 305 と l = 55 に 見える。 連続光段差 これ等の接点は連続光強度の段差としても現れる。また、HIIR のような点源の 密度にも現れる。図5には低銀緯での点源フラックス総量の銀経による変化を 示す。 |

図5.|b| < 2 点源の総フラックスの銀経による変化。 カリーナ・シグナス方向にも電波、可視双方で様々な天体の集積が 見られる。これらの現象からカリーナ・シグナス腕は太陽を通ることが示唆 される。しかし、太陽近傍ではこの連続性を確立することが困難である。 その構造は l = 295 と 60 付近で途切れているように見える。 ( 何の途切れか不明。) |

| 図6と図7に水素再結合線からの結果を HI 観測と較べた。 | 両者の間に大きな差は見られない。 |

図8.l = 280 における V-b 図。渦状腕構造の複雑さを示す。  図10.サジタリウス腕の一部での速度勾配。 |

図9.3 kpc 腕の 銀緯による速度勾配。 |

|

水素量の対称性 これまで、水素観測結果の不規則性に重点を置いて述べてきた。しかし、ここでは 積分した水素量の対称性に関して述べる。 1.太陽円内部 太陽円の内部では水素の総量は第1と第4象限でほぼ等しい。 |

2.水素層の厚み 水素層の厚みは接点付近において、第4象限が第1象限に較べ著しく厚い。 3.太陽円の外側 太陽円の外側では第4象限では第1象限を上回る超過が見られる。 |

| 21 cm 観測は銀河系の渦状腕のパターンを明らかにした。それは Sb - Sc 型を示唆している。 | パターンの詳細はまだ不明である。 |