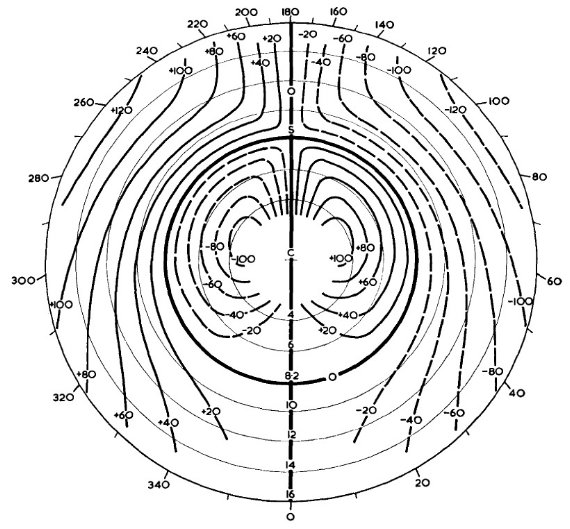

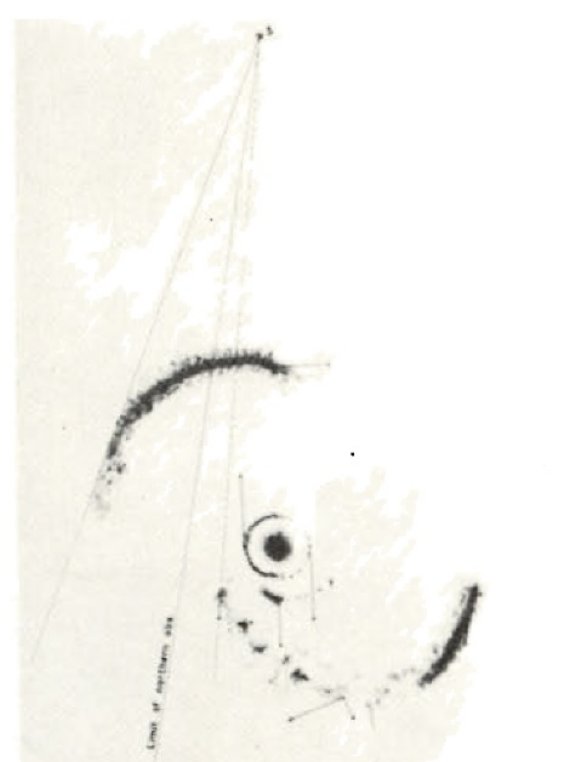

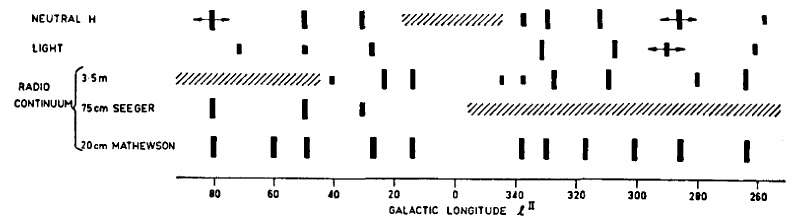

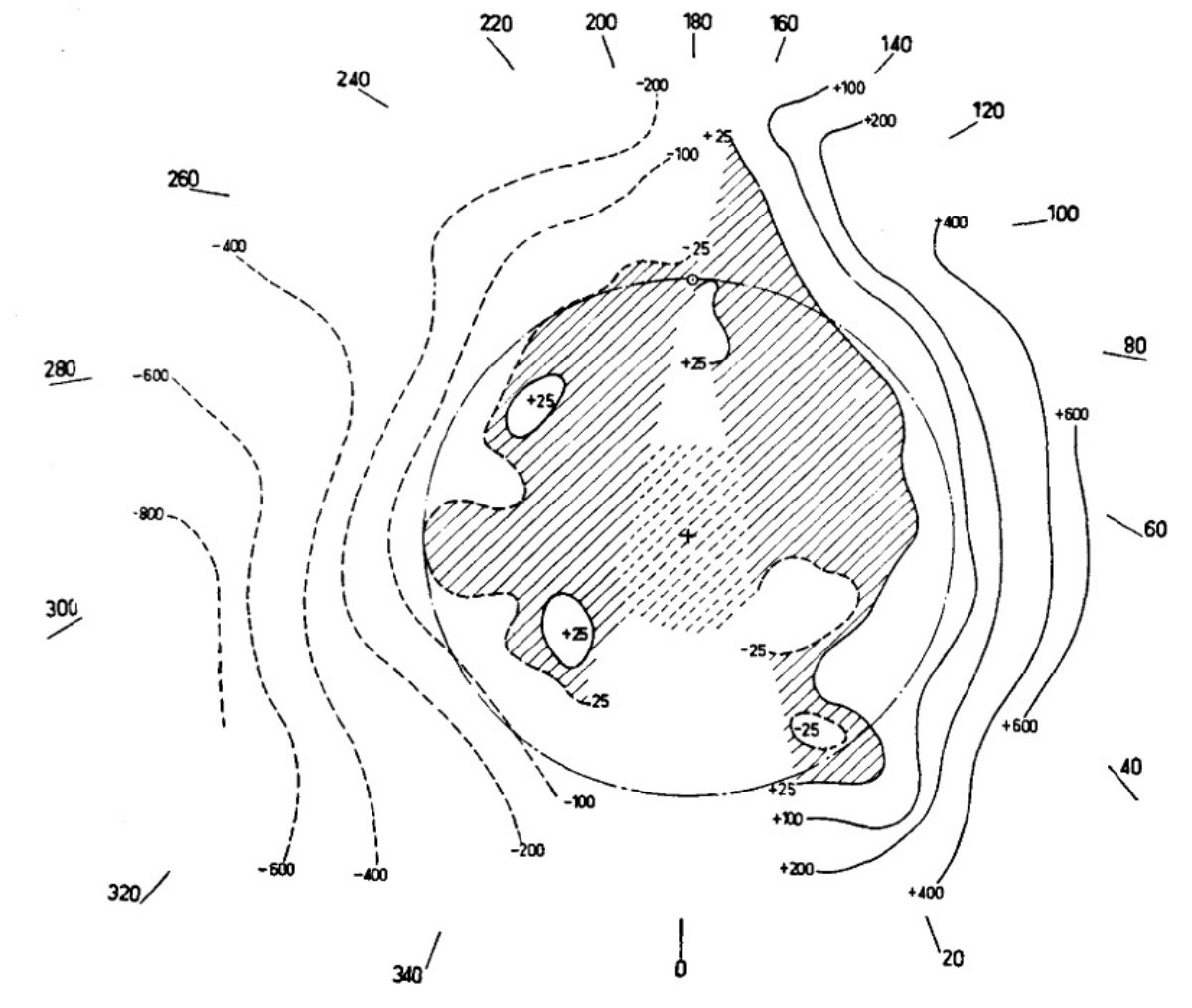

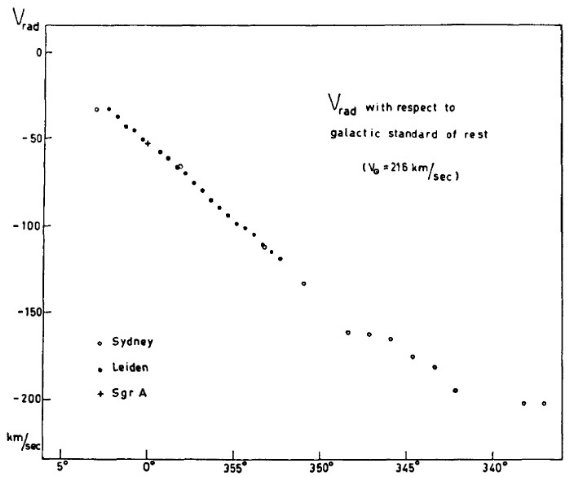

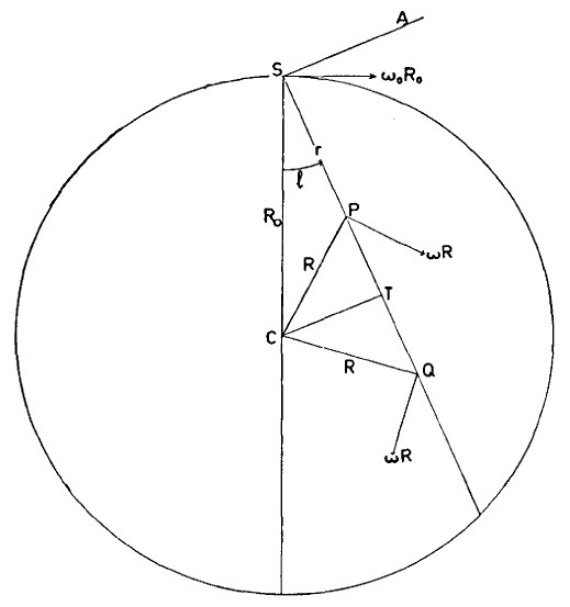

図1.回転速度と視線速度との関係図。

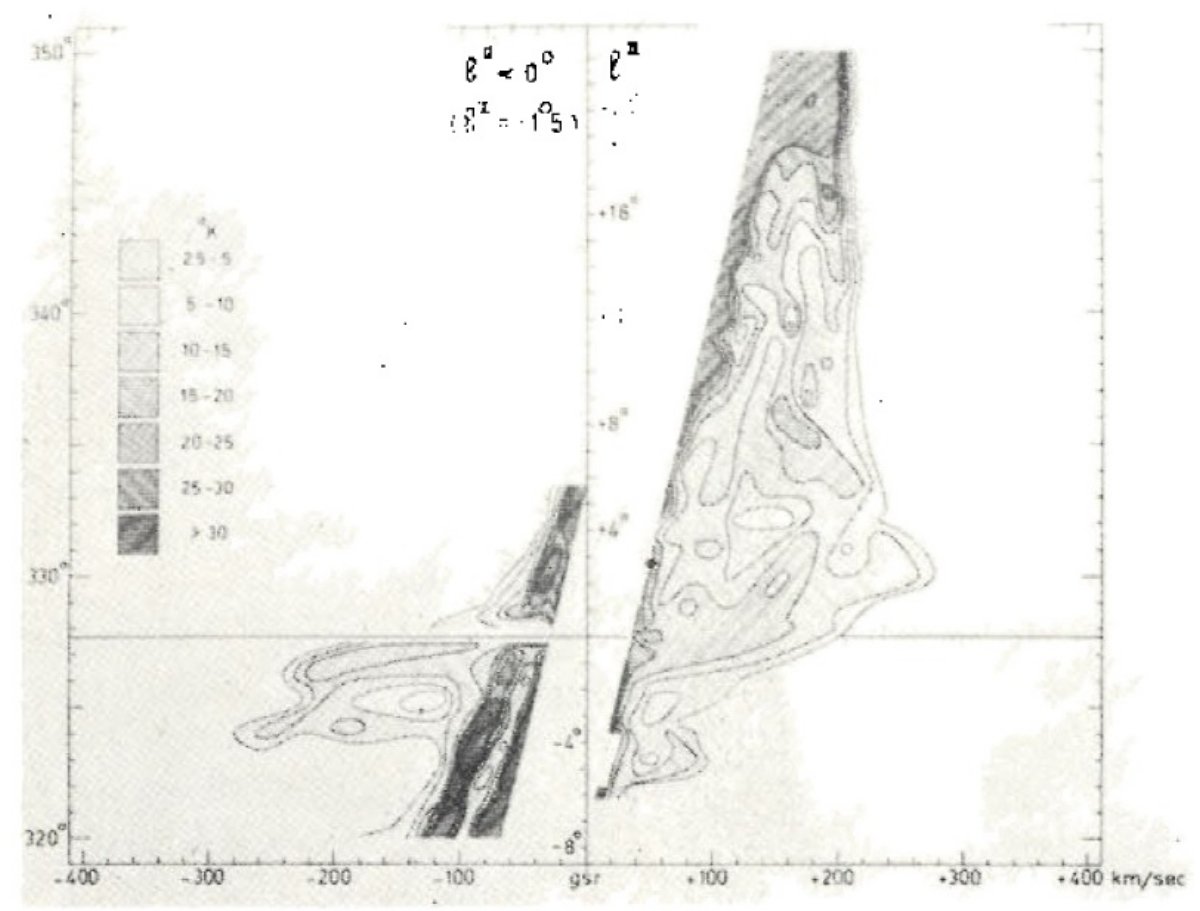

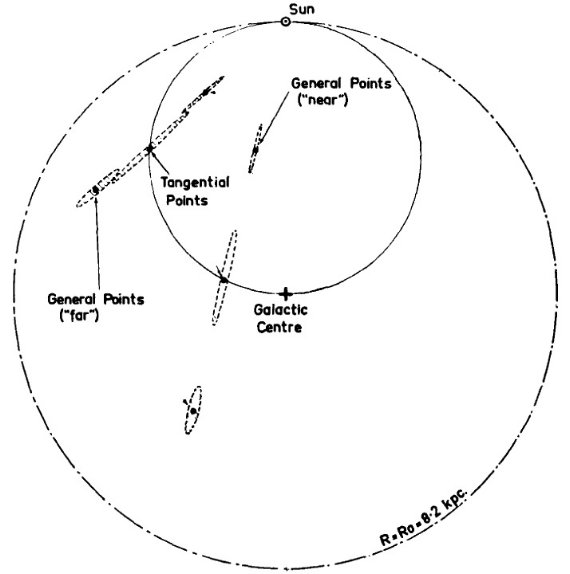

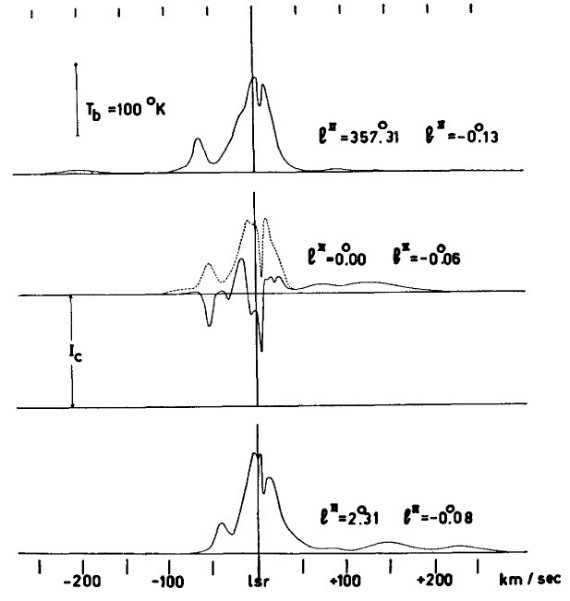

南天の窪み

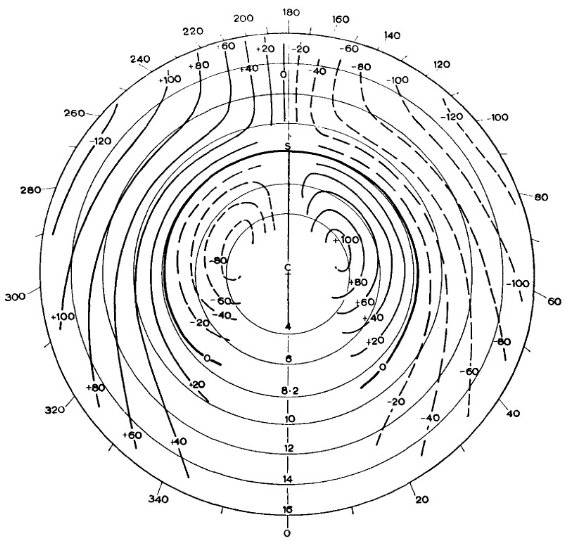

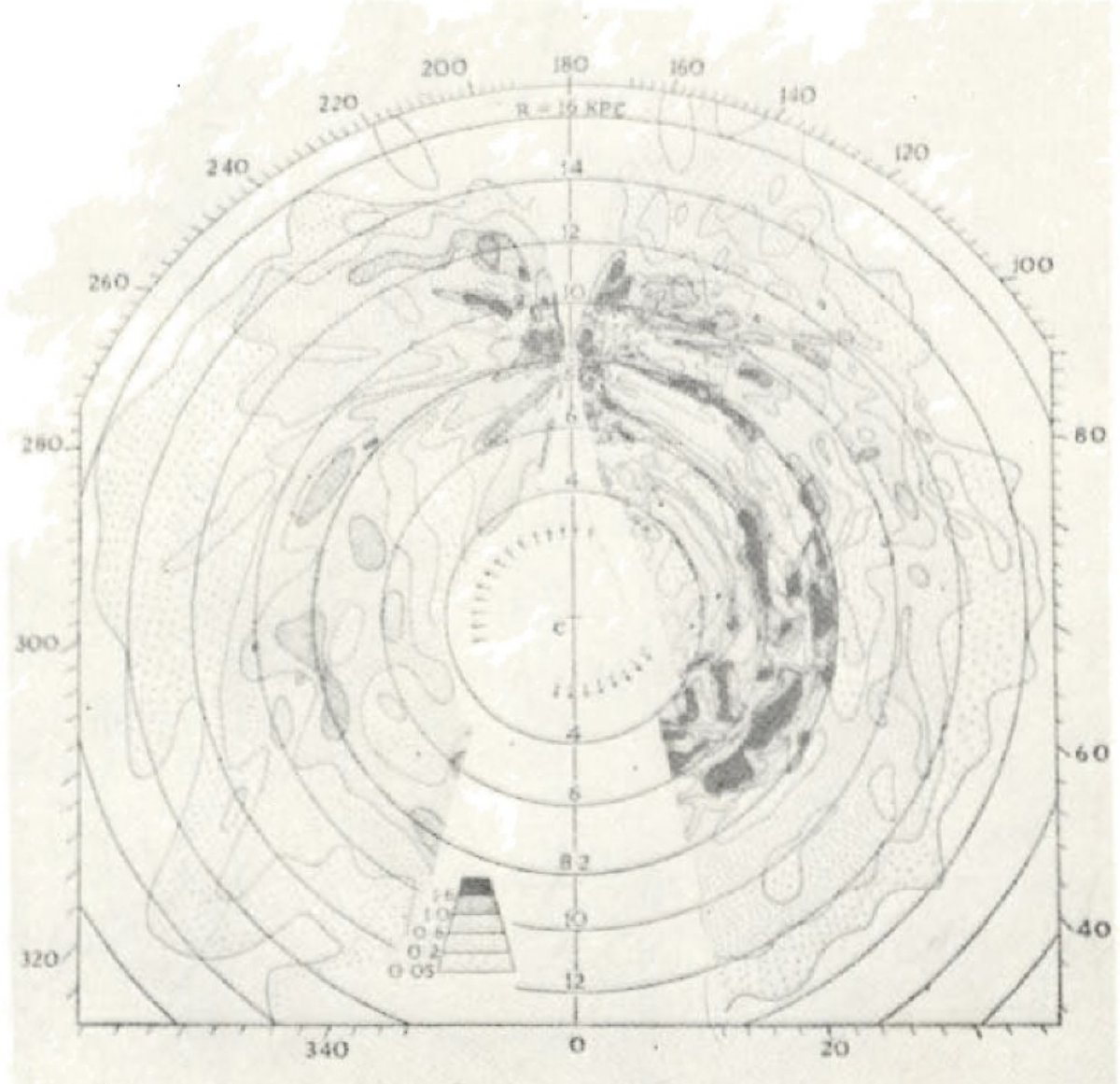

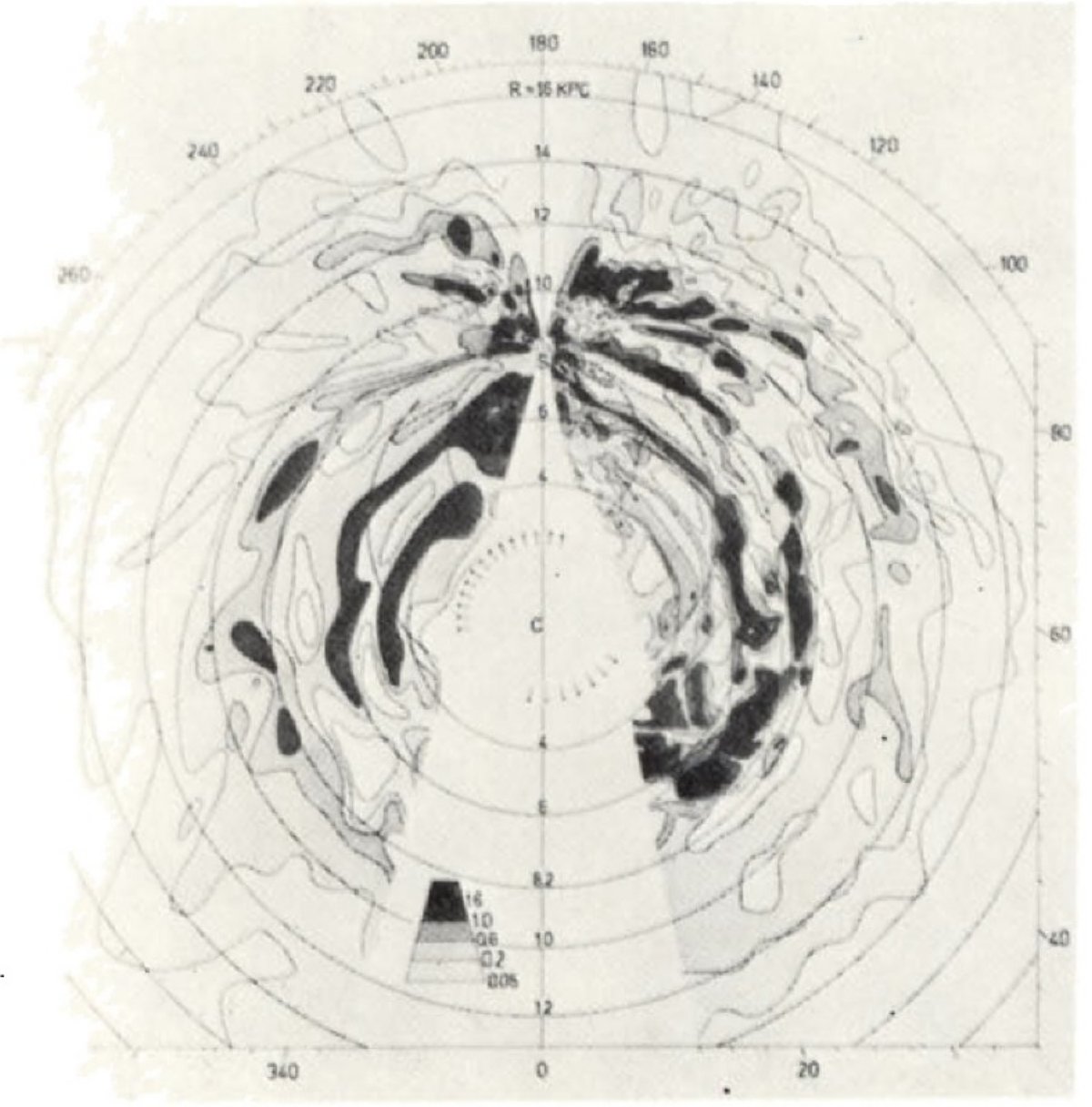

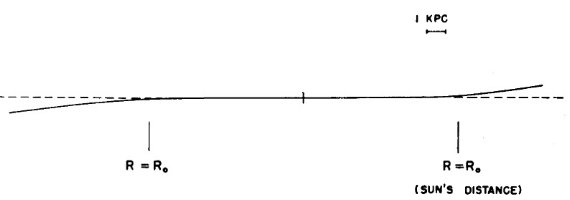

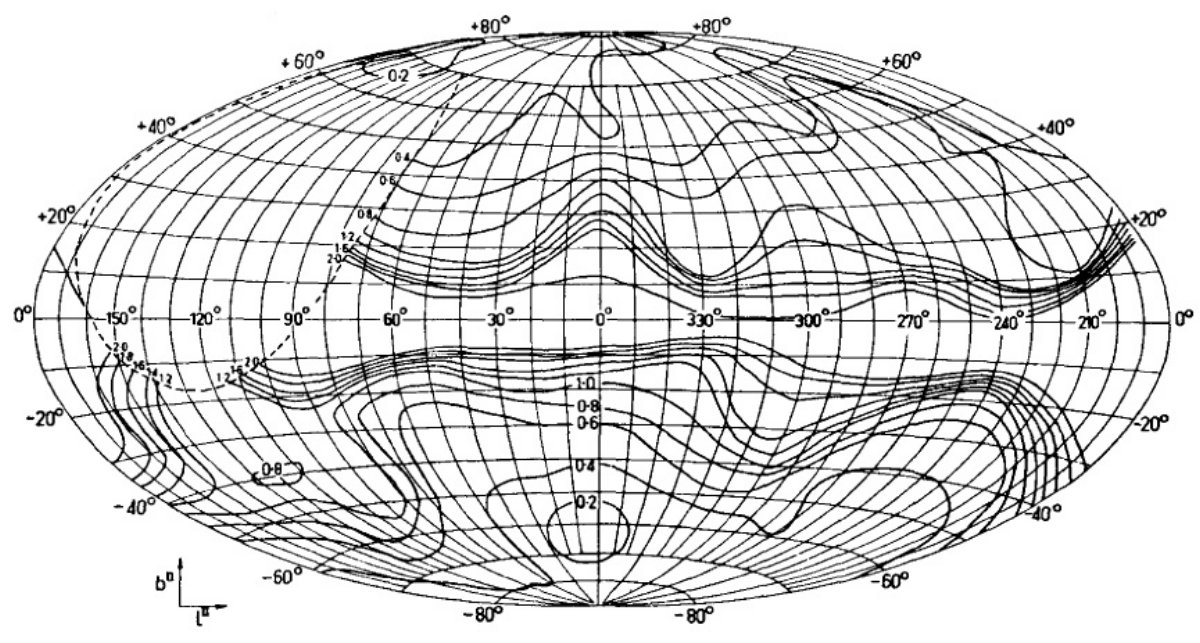

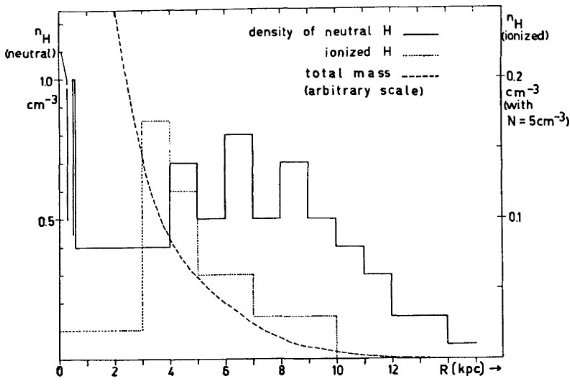

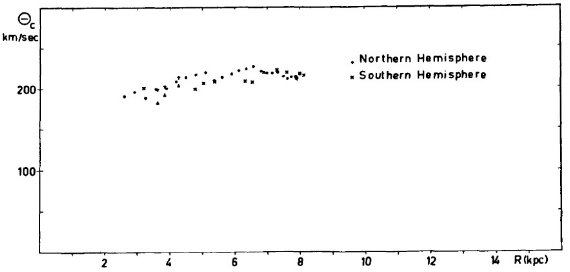

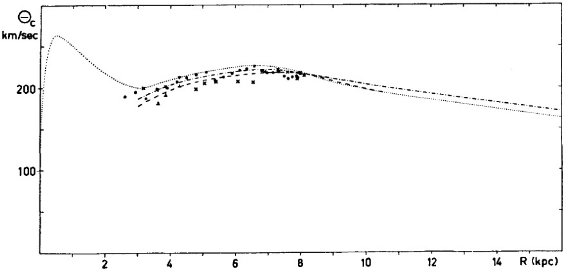

Ro = 8.2 kpc, ωo = 26.4 km/s/kpc を仮定した。 図1には視線速度の図解を示す。 Θo = 216 km/s となる。図2には Kwee, Muller, Westerhout (1954) による Θ(R) を示す。南側回転速度が R = [4.5, 7] kpc で 低い。それ以外にも南側には窪みが観察される。一つの説明は、対応する 接点付近にガスがなく、代わりに遠方のより遠方の小さい ω(R) ガスから のラインの値が観測されたというものである。 R = [4.5, 7] kpc の低回転速度 の原因をそのように解釈し、距離を導く回転曲線として上輪郭を結ぶ線を使う と、乾板1にあるような、「穴」を持つ密度分布が得られる。これは本当には 思えない。別の説明が必要である。その一つはガス塊のランダム速度が 南側では偶々速度の低い方向に向かっていたというものである。または、 銀河系の質量分布が円対称ではないというものである。データに良く合うのは LSR が外向きに約 7 km/s の速度を持っているという解釈である。しかし、 銀河中心方向の最近の観測からはそれに合う結果が得られていない。

図2.回転速度曲線。黒丸=北側(ライデン)。バツ=南側(シドニー)。

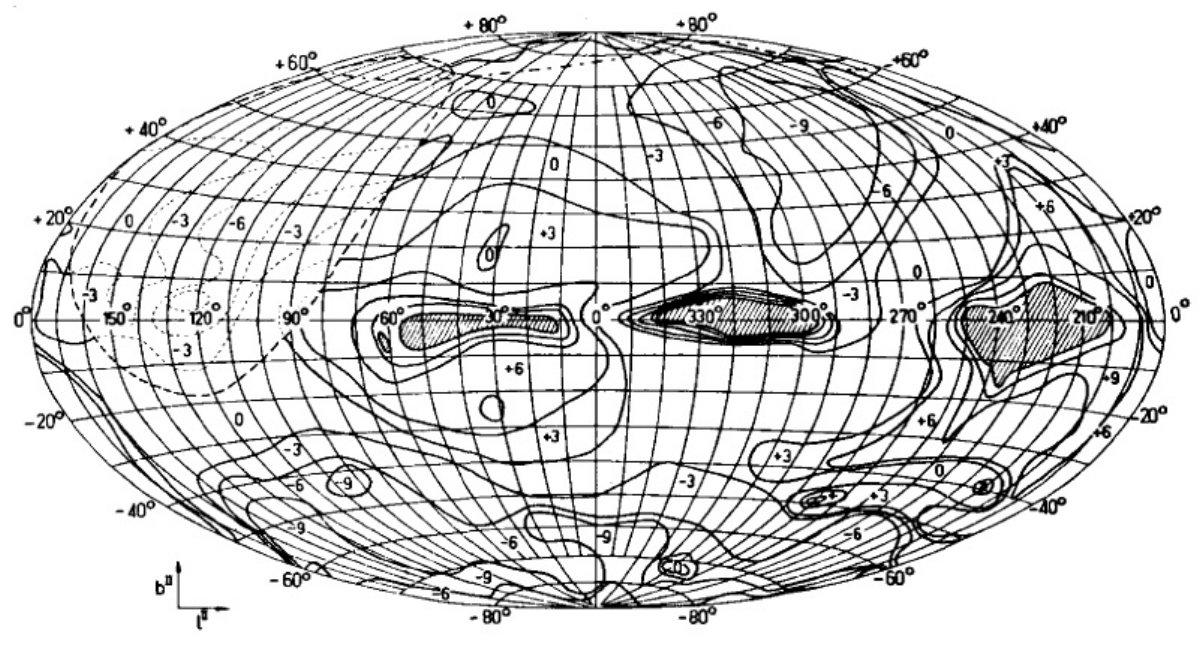

図3.点線=北側回転速度。破線=南側回転速度。一点鎖線=シュミットモデル。