アブストラクト

K型巨星1個のDDO観測から、赤化と (B-V)o を導く方法を述べる。 種族I星ではこの方法は上手く働き、組成に依らない。種族IIには うまく働かない。1.イントロ

DDO測光の較正は光度クラスIIIの星に行われてきた。しかし、それは DDO指数と(B-V)値は赤化の評価に役立つことを示した。2.方法

2.1.手続きその重要性から、赤化の問題を最解析することにした。まず、(B-V) を DDO指数 C(42-45), C(45-48) の関数として表わす。その手続きは、

(1)DDO指数 C(42-45) の平均値の関数として (B-V) を表わす。

光度クラスI,II,III毎にこれを行う。赤化の影響を抑えるため、IIIの

星はmv < 4 から選ぶ。I, II は幾分赤化が入り込む。

(2)赤化はスペクトル型から期待される (B-V) 値と観測値との差で評価す

る。結果として得られる平均ラインは赤化の影響がない。

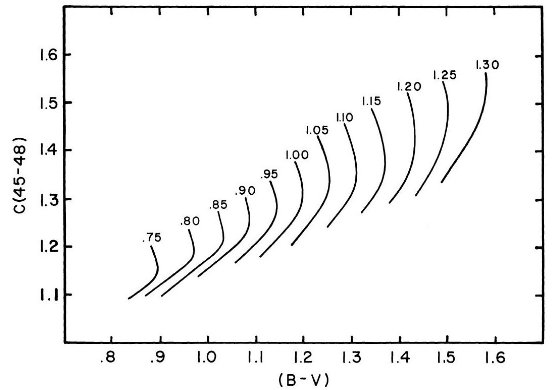

(3)平均 C(42-45):(B-V) ラインから、C(45-48)-(B-V) 面上に C(42-45)

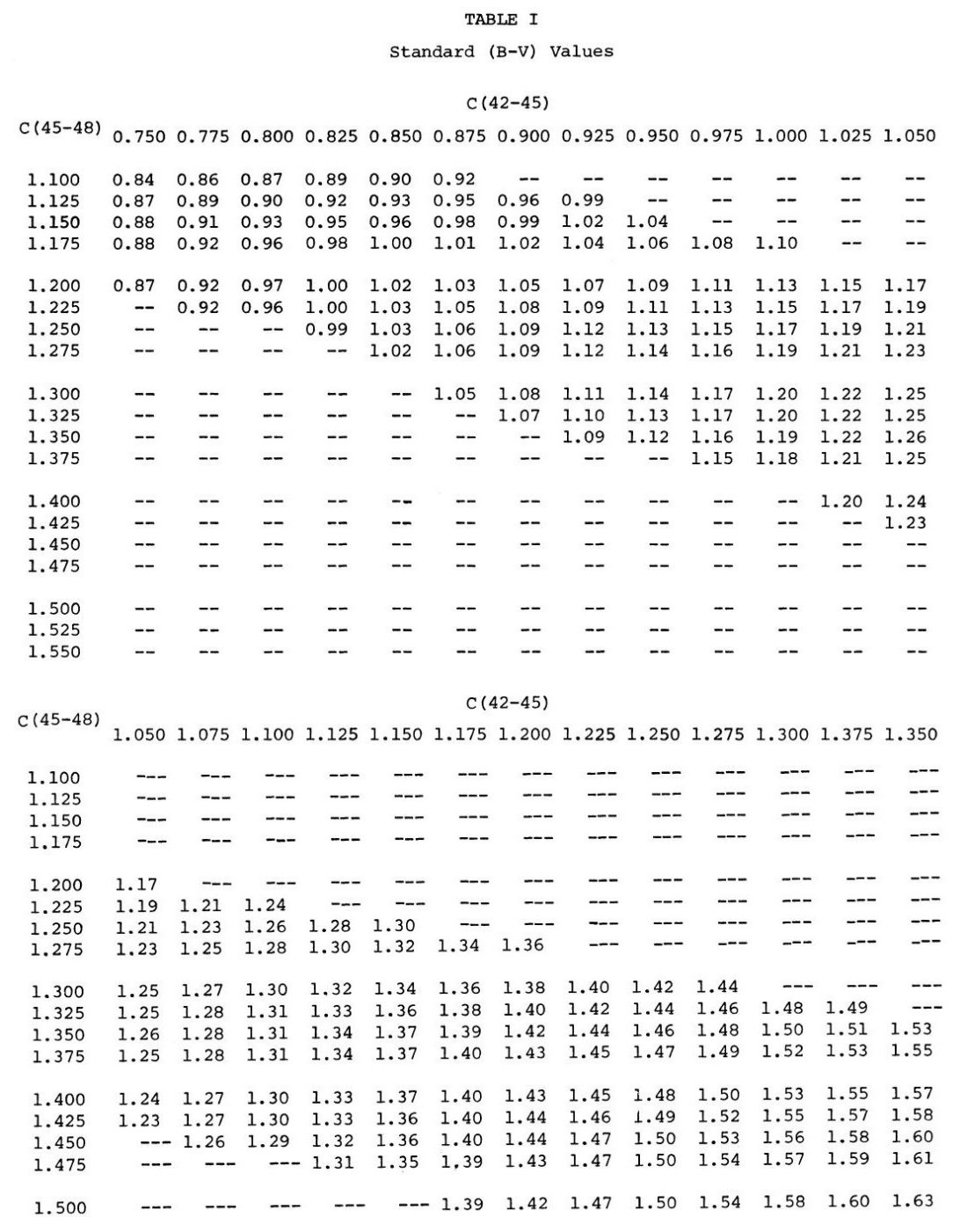

一定ラインを引く。図1を見よ。表1はC(45-48) - C(42-45) 面上での

(B-V) が与えられている。

(1)は何を言っているか不明だが、最終的には観測した 星を C(42-45), C(45-48), (B-V) 空間内の曲面として表わすことらしい。二つ のパラメターで星が指定されるのだが、それは温度と表面重力に対応する ものだろう。メタル量を変えると別の膜になるということか?

2.2.赤化ベクトル 赤化ベクトルの方向は次の式で決まる。

E[(45-48)] = 0.354 E(B-V)

E[(42-45)] = 0.234 E(B-V)

E[(41-42)] = 0.066 E(B-V)

赤化を持つ星は先ほど3次元区間内で膜から離れた所にプロットされる。観測点から 赤化ベクトルを伸ばして、膜との交点を決める。交点の C(42-45), C(45-48), (B-V) がその星の固有な値になる。

図1 C(45-48) - (B-V) 面上での C(42-45) 一定ライン。このラインから表1

[C(45-48)、C(42-45)]の関数として (B-V) を与える、が作られた。

2.3.赤化の計算例

表の利用法を示すため、仮想の星、C(45-48) = 1.235、C(42-45) = 1.023, (B-V) = 1.23 を考える。

表1を見ると、(B-V) = 1.18 が第1近似値として得られる。これは色超過の第1 近似 E(B-V) = 1.23 - 1.18 = 0.05 を与える。続いて他のカラー指数第一近似とし て、C(45-48) = 1.235 - 0.05 × 0.354 = 1.217, C(42-45) = 1.023 - 0.05 × 0.234 = 1.011 が得られる。

再び表1に戻ると、第2近似として、(B-V) = 1.15, E(B-V) = 0.08 を得る。 カラー指数の第2近似は、C(45-48) = 1.207, C(42-45) = 1.004 となる。

第3近似は、(B-V) = 1.14, E(B-V) = 0.09, C(45-48) = 1.200, C(42-45) = 1.00.

第4近似は、(B-V) = 1.13, E(B-V) = 0.10, C(45-48) = 1.200, C(42-45) = 1.00.

これで計算は収束した。 三つの量から減光フリー指数を二つ作ってるんだよな。