アブストラクトSDSS データからハロー副構造を発見したという報告が最近2つ出た。ここでは それらがサジタリウム矮小銀河から引きはがされた潮汐流であることを示す。この 解釈は星流に属する星の運動と距離に強い予言を与える。SDSS チームが発見した 古い水平枝星の副構造と、我々がこの論文で発見した炭素星副構造を比較して、 この星流の年齢は銀河系と同じくらいであることが示された。銀河系とサジタリウス 矮小銀河とは存在期間の大部分の間強く相互作用を行い続けてきたようである。SDSS が完成するとサジタリウス銀河の力学進化に強い制約が課せられるであろう。また 銀河系外縁部の質量分布にも強い制限が与えられるだろう。1.イントロ降着過程の観察 標準的な階層型銀河形成モデルでは銀河は小さな銀河との合体で成長して行く。 ハロー外側では破壊タイムスケールは長く、降着銀河本体や破壊の残片を見出す 可能性がある。矮小衛星銀河や球状星団の潮汐特徴を見ればそれらの降着過程が 現在も進行していることは明らかである。 観測は冷たいダークマターモデルと矛盾 しかし、重要なことは観測された構造を理論モデルと比べることである。 実際、ハローの観測は標準的ダークマターモデルの結果と矛盾している。 (Moore et al 1999) 大円星流の意味 理論に制限を設けることを目的として数グループがハローの副構造を探す サーベイを行った。それらは Morrison et al 2000 の「スパゲッティ」サーベイ、 Totten, Irwin 1998, Totten, Irwin, Whitelock 2000, Ibata et al 2001 の |

APM 炭素星サーベイ、それに SDSS サーベイ (Yanny et al 2000, Ivezic et al

2000) がある。APM サーベイは ∼ 6 Gyr の中間年齢種族星の帯が全天をぐ

るりと回って存在していることを明らかにした。 6Gyrの年齢は古い進化モデルに準拠していな いか? 註4: APM 炭素星の追加観測、NIR 測光、可視分光観測からそれらが 他の局所群銀河、特にマゼラン雲の炭素星と同一であることがわかった。 (Totten, Irwin 1998, Totten et al 2000) その上、Sgr 中心部には (Whitelock, Irwin, Catchpole 1996) 炭素星種族があり、可視、近赤外の 性質は APM 星と区別がつかない。通常の AGB 炭素星は 1 - 2 Mo 星から できる。そうだとすると、それらは 1- 2 Gyr より古いが 10 Gyr よりは 若い。Da Costa 1998、Azzopardi, Lequeux 1992 のレビュー参照。 このサーベイで見つかった炭素星の約半数がこの 10° 巾の帯に属している。 帯の中心は、平坦楕円体ポテンシャル中を動くサジタリウス銀河の予想軌道に 乗っている。銀河系に最も近い矮小銀河サジタリウス、Ibata, Gilmore, Irwin 1984, は明らかに潮汐力で引き裂かれている最中にある。Ibata et al 2001B に示すように これらの炭素星はサジタリウス銀河から剥がされてハローを巻いている潮汐流を なぞっている。面白いことに、この星流は天球上に大円を描いている。これは おそらく、同一平面上をバラの花の形の軌道を描いているのであろう。そして それを内側から観察するため大円に見えるのだ。最も重要な点は、星流が平面に 束縛されているということは歳差運動が小さいということで、これは銀河系ハロー ポテンシャルの平坦度が大きくないことを意味する。 SDSSが見つけたA型星リング SDSS の二つのチームが最近 SDSS 初年度データからの結果を発表した。 初年度のため領域が限られているが、驚くべき副構造がA型星から明らかになった。 鋭く区切られた共中心な星のリングが発見された。 RR Lyr 星の数は 50 kpc で激減する。これらの構造は重要である。なぜならそれらは古いハロー星 の構造で、サーベイで見つかるハロー星の約半数を占めているからである。この論文 ではそれらがサジタリウス星流の一部であることを示す。 |

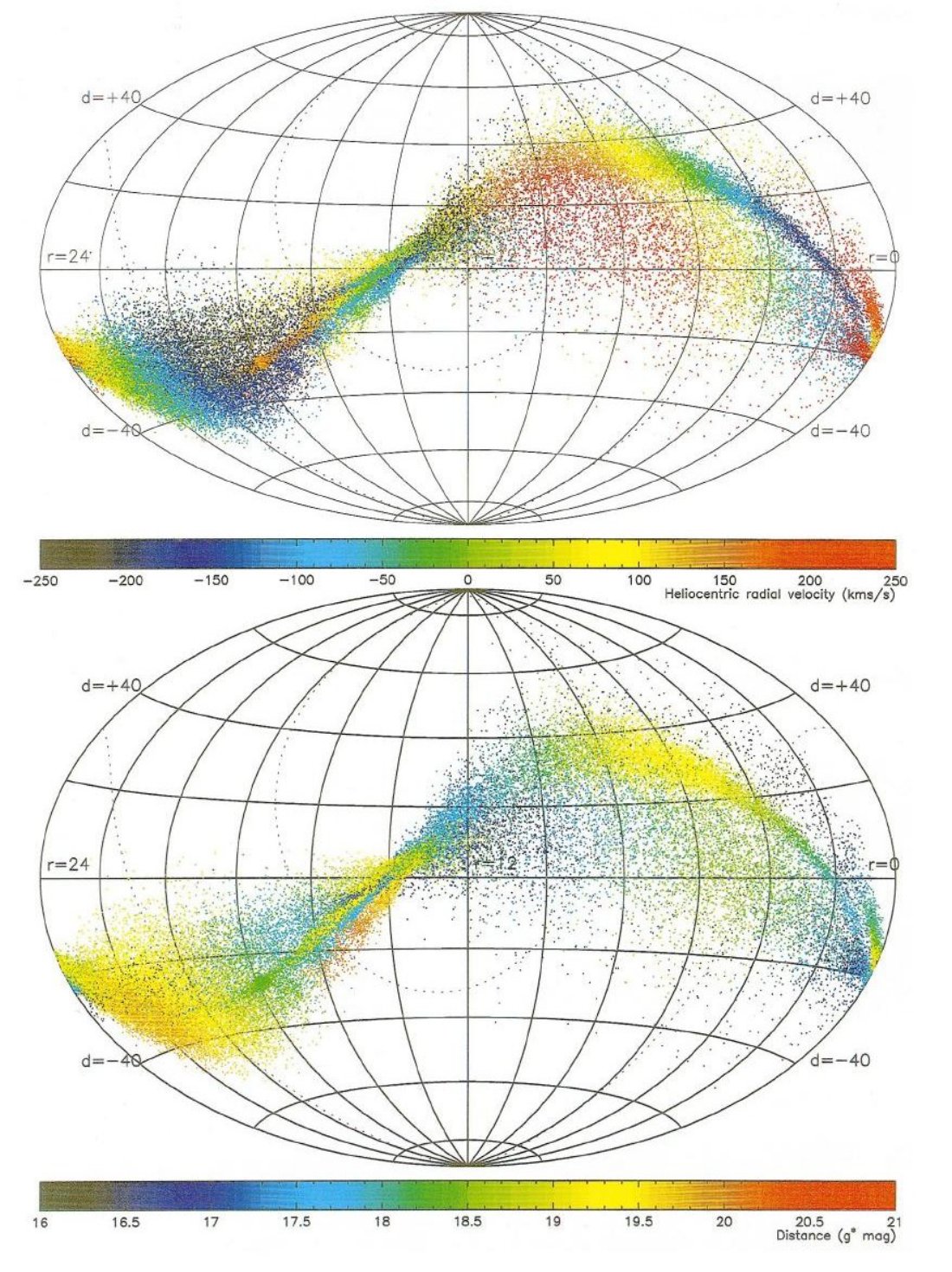

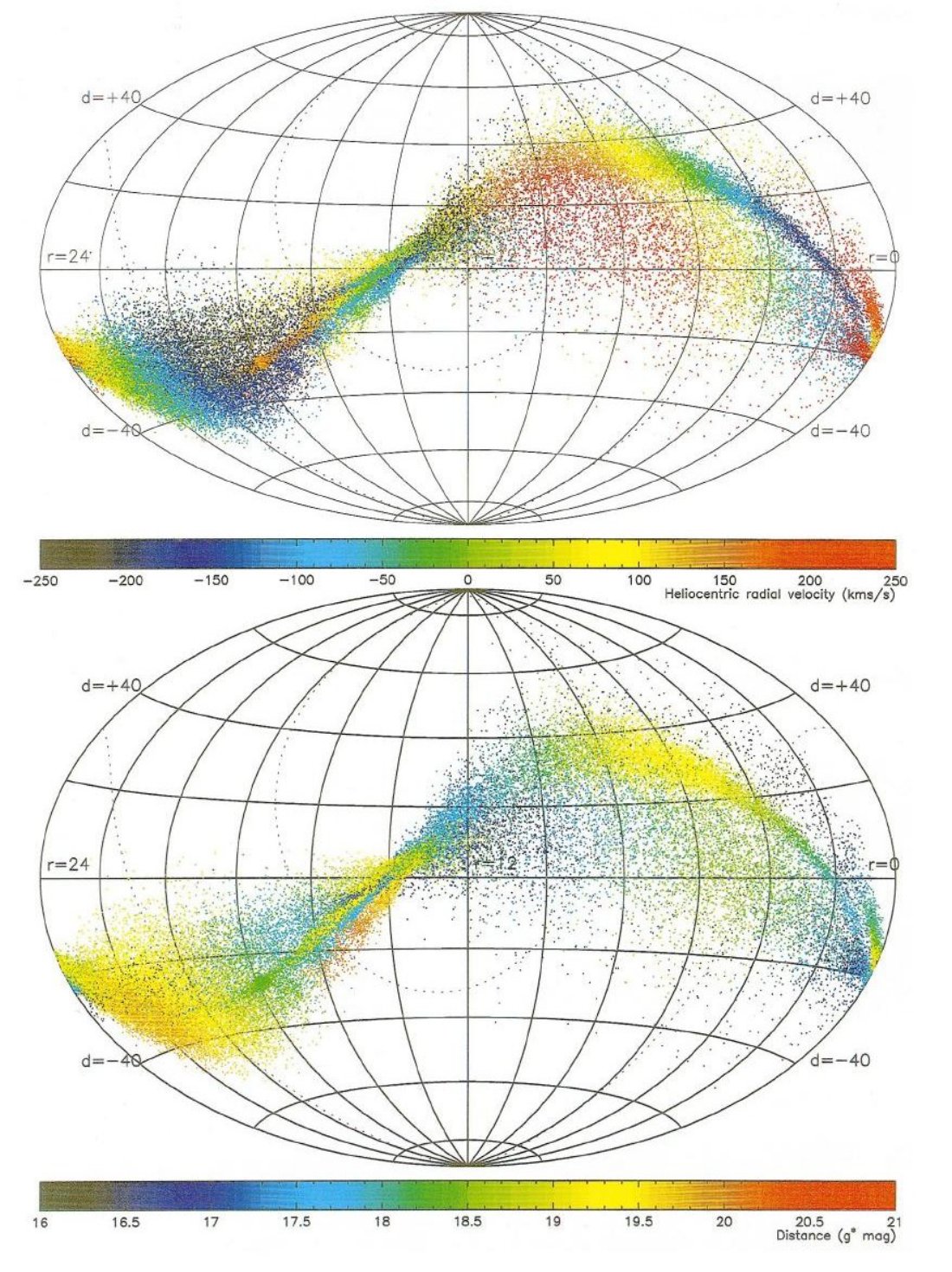

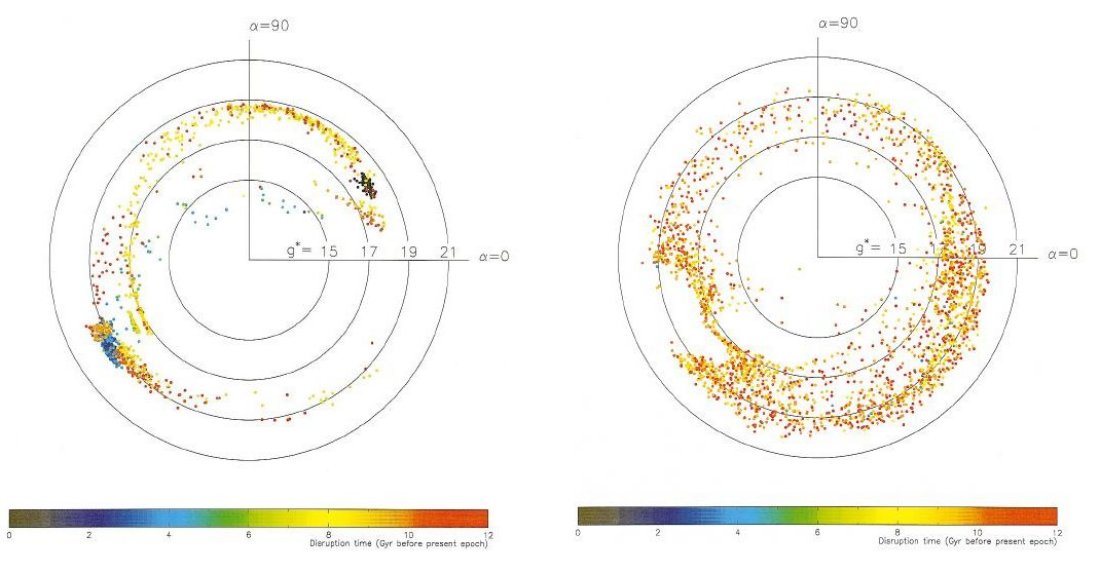

2.サジタリウスデブリの予想位置図1計算のパラメターIbata et al 2001B では多くのシミュレーションから APM 炭素星によって 銀河系ハローの形を制限しようと試みた。図1はその一例である。この例では 初期状態はキングモデルに従う 108 Mo, 半質量半径 r1/2 = 0.5 kpc, 初期 concentration (?) = 0.5 で与えられた。銀河系モデルは Ibata et al 2001B の H1 モデルでバルジ、円盤、厚い円盤、星間物質を含み、 パラメターは Delnen, Binney 1998 のモデル2と同じである。銀河系ハローは 平坦回転曲線を有し、一定密度の半径 rO = 3 kpc のコアを持つ。 ハローの形は qm = 0.9 の平坦回転楕円体である。銀河系総質量は 50 kpc で回転速度 vC = 220 km/s を与える。 歳差により中心大円からずれて行く 他の降着による約50%の「背景」を考えると、このようなシミュレーション は位置と運動の点で観測された炭素星分布のもっともな説明を与えることができる。 図1のエイトフ投影を見ると、粒子の大部分が大円の近くに集まることが判る。しかし ポテンシャルが完全に球対称でない為に軌道は歳差運動を起こす。矮小銀河から最初に 飛び出した物質はその母銀河から最も遠くまで流れて行き、また最も大きな歳差を 受ける。実際、大円からのずれは銀河を出てからどのくらい経過したかを与える 時計の役を果たす。 観測との比較 図1を SDSS 初期データと比べるため、シミュレーションから赤道を中心に 2° .5 の帯を切り取った。Yanny et al 2000 と Ivezic et al 2000 が論じているように、 かれらのデータには青い星の種族が混じっている。しかし、簡単のため、われわれは それら全てが青い水平枝星で Mg = 1 であると考える。図2には、その 結果得られたこれら赤道星の赤緯と見かけ g∗ 等級をプロット した。 |

平坦なハローでは歳差効果が大きくなり過ぎる。 計算結果のウェッジプロットは Yanny et al 2000 の観測分布とそっくりである。 図3には同じ計算をもっと平坦 qm = 0.5 なハローで行った結果を 示す。この図では円弧がぼやけている。球対称ハローでも円盤成分のため幾分かの 歳差を生じ、僅かな割合の星が大円沿いに流れて行く。残念ながらこの比較を これ以上定量的には進められない。 古い種族の性質 図2、図3では星が銀河を離れてからの時間が色分けされている。図2では R.A. = 2 時と 14 時に最近離れた物質の集積が見られる。そこには古い星と若い 星が混在している。これはこの領域に炭素星が見つかっていることと合致する。 昔飛び出た星、図では黄色と赤色の点、は大円からさ迷い出るに足る何Gyr もの 時間を経てきている。古い種族を探すのは RR Lyr が適当であろう。RR Lyr は サジタリウス銀河の破壊と星形成の初期の歴史を調べるのに向いている。 サジタリウス銀河本体ではその球状星団中では BHB 星の割合が銀河のフィールド星 より高い。(Layden, Sarajedini 2000) 星流内の古い部分には RR Lyr 星が多いと いう事実は、それらがサジタリウス銀河の球状星団と共通の起源を持っていること を示唆する。最後の文は内容がはっきり判らない。 シミュレーションが示唆する予言 シミュレーションが示唆する予言は以下のようである。 (1)図1(上)に見られるように、A型星の視線速度は赤経の関数として 滑らかに変化する。速度分散は ∼ 20 km/s くらいであるが、何本かの 星流が交差する α = 2 時と 14 時の所では事情が異なる。 (2) 2 時と 14 時の所で A 型星の大部分は炭素星と似た視線速度を持つ。 α = 2 時では速度分布は二つ山になる。その山は太陽中心速度 v ∼ +200 km/s と -150 km/s になる。α = 14 時では平均 v ∼ 50 km/s 分散 σ = 60 km/s となるだろう。 (3)A 型星、RR Lyr の距離は炭素星から決めた距離の範囲を追跡する。 特に、 RR Lyr 星の距離に 50 km/s で上限があることは炭素星分布 に正に見られる特徴である。 |

|

図2.図1のシミュレーションを赤道を含む 2°.5 巾のスライス切り取り。 3次元形状は?円筒じゃないな。 重力ポテンシャルは qm = 0.9. 粒子の色は矮小銀河の潮汐限界 から飛び出て以来の時間を示す。Yanny et al 2000 のデータとの類似性 は驚くほどだ。モデルでは初期に飛び出た物質からリング上の模様が作 られ、それらは長い時間の間に歳差で散らばっている。 | 図3.図2と同じだが、ポテンシャルが qm = 0.5 である。図2とは 模様が異なる。特に 270° < α < 0° で著しい。この 領域での SDSS 観測は非常に重要である。210° 付近の穴は円筒軌道の構造に由来。 |

|

シミュレーションとSDSS 観測の一致 論文 I で行ったサジタリウス銀河の力学シミュレーションは鋭い殻状の 天体を予言する。これは歳差が原因である。赤道面でのカットを作って、 SDSS 観測での A 型星分布とよく似ていることを見出した。 古い星と若い星 論文 I で主星流から最も離れた A 型星は矮小銀河から始めに分離した星である。 これら潮汐流内での若い星と古い星の数の比を比較することで星流の力学進化を 再構成することが出来る。Johnston et al 1999 SDSSデータの利用 近く公開されるだろう SDSS データは星流モデルの間で区別をつけるのに使える。 それはダークハローの形状決定にも使える。例えば、図2と図3の粒子分布を比較 すると、平坦なハローによる強調された歳差が 270° < α < 0° で密度超過を産み出す。この領域での密度観測はハロー形状に大きな制約をつける。 | 他に星流はないだろう APM 炭素星サーベイは高銀緯領域を完全にカバーしているが、2本の星流しか (二本目は多分 LMC 星流)見つかっていない。SDSS はサジタリウス星流と 交差しているので、この星流が 50 kpc 以内の副構造を支配していると思われる。 星流の解析からハローへ 図1のシミュレーションの結果はスターカウントをハローの形を決める際の 警告となる。星流の形とハローの形は勿論同一でない。星の貢献分は小さいので 力学的解析を通じてのみ、ハローの構造に迫れる。 |