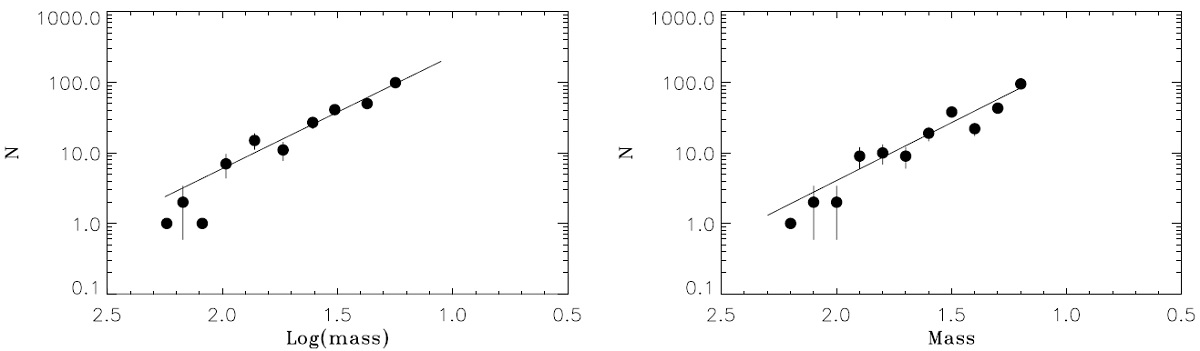

| W49 の最も濃い部分を JHKs 撮像で調べた。星の減光から W49A に属する星 を分離した。その質量関数は傾き -1.6±0.3 である。減光限界で検出 された星から求めた総星質量は 5-7 104 Mo である。 | 幾つかの UCHIIRs の励起星候補を決定した。ただし候補が多く、一意では ない。W49 全体では星形成活動は一回の集中的な星形成爆発ではなく、小集団 に分かれて起きている。 |

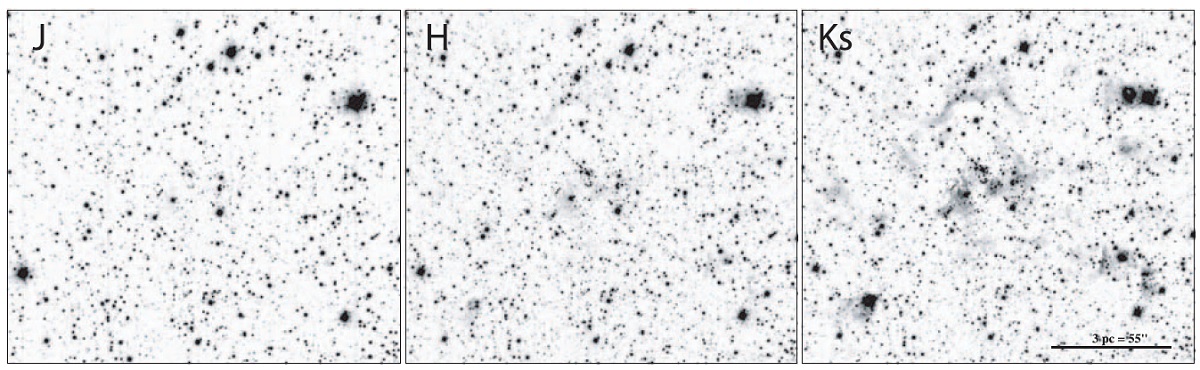

1.イントロダクション大質量星星団カリーナ星雲、NGC3603, Cyg OB2, the Arches cluster, Westrlund 1, NGC 3576, W 42, W 31 と W49A である。しかし、W49A ほど若い進化期の星が 深く埋もれている例はない。 |

2.大質量星形成ステップ(a) ホットコア=急速に質量降着中の原始星。UV を出してはいるが、HII 放射は 高降着率のために抑え込まれている。(b) UCHIIR 期. 降着は終了し、中心に水素燃焼星があり、UV 放射が周りのガス、 ダストを食べている。UCHIIRs はNIR では減光のため見えない時がある。 (c) 大質量星 |

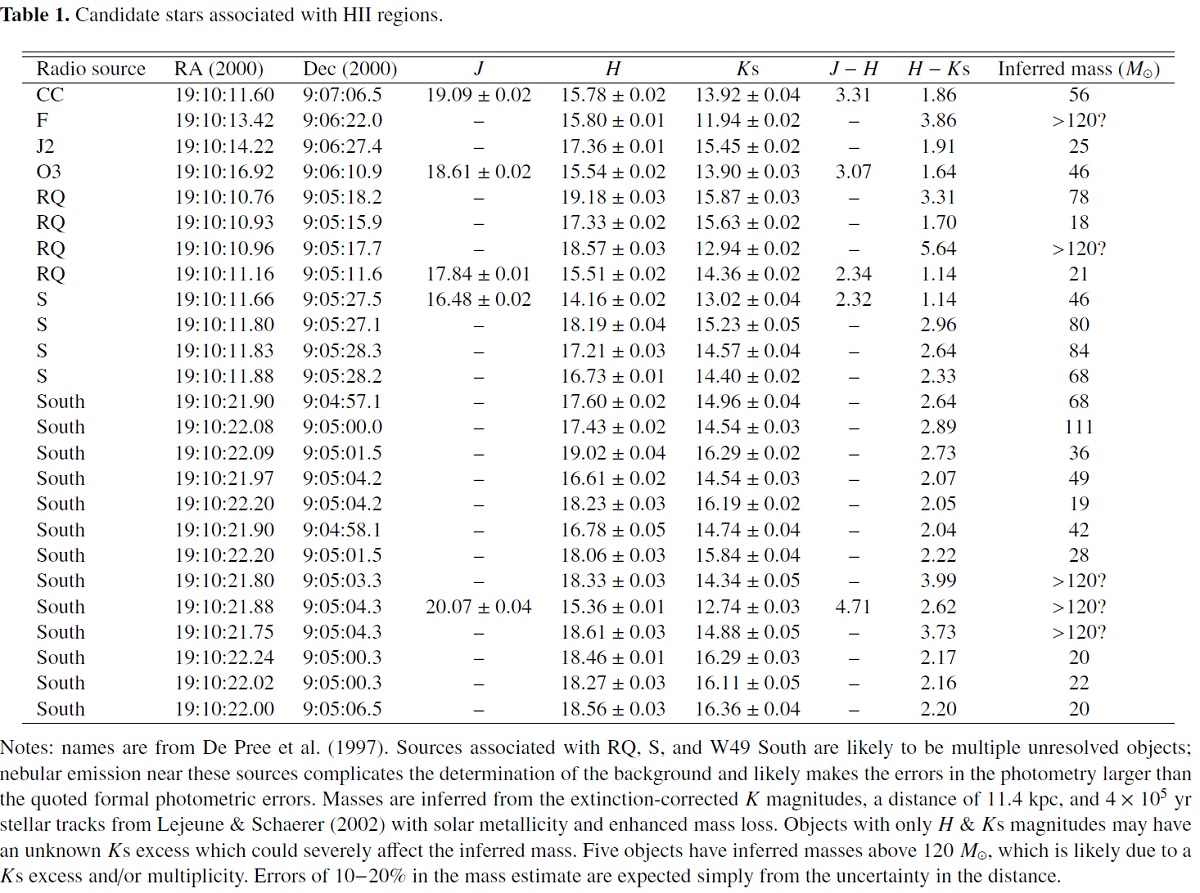

|

観測は SOFI/NTT3.5m で行われた。

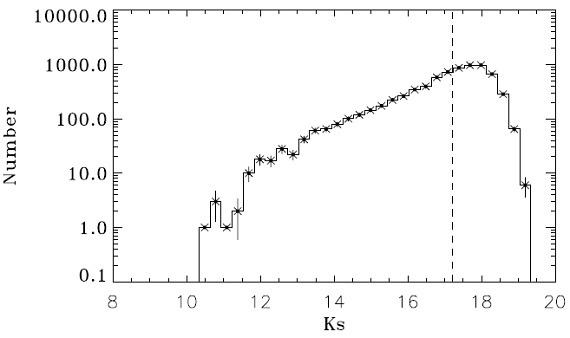

完全度 人工星による測光テストを繰り返し、80 % 限界として、 J20.0, H18.7, Ks 17.2 を得た。中心部の込み合った領域ではこの限界は 0.5 mag 程度浅くなる。 |

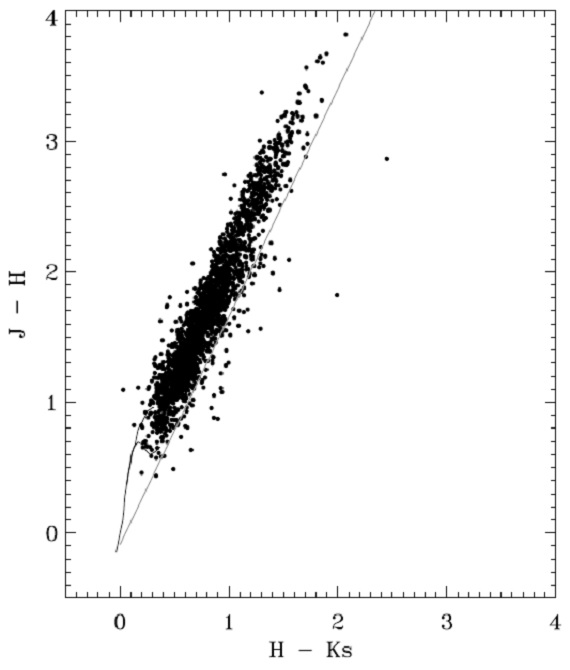

図2.二色図。 |

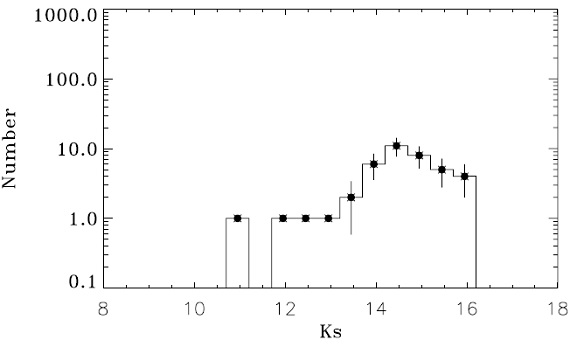

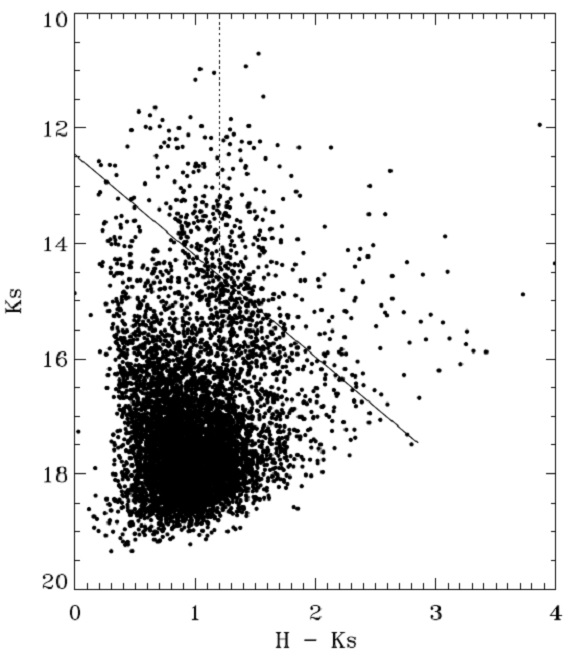

図3.K-バンド光度関数。区間巾=0.3 mag. 破線= 80 % 完全度限界。 減光 減光強度分布 aK(R) に指数関数円盤モデル(Homeier et al 2003) を採用し、 aK(R) = aK,0exp[-(R-Ro)/α] R = (x2+Ro2-2*x*R*cosl)1/2 aK,0 = 0.08 mag/kpc (Catchpole et al 1990), x = 11.4 kpc, l = 43°, Ro=8 kpc, α=3 kpc この式から、 W49 までの星間減光は AK=2.1 mag, E(H-K) = 1.2. |

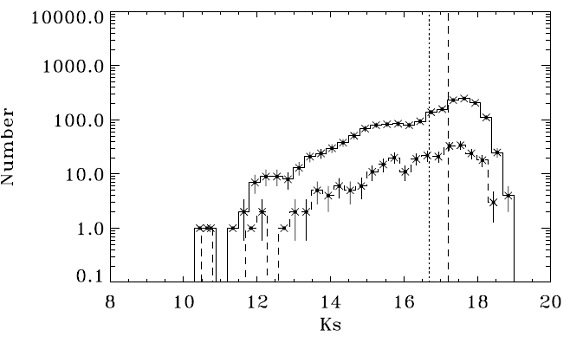

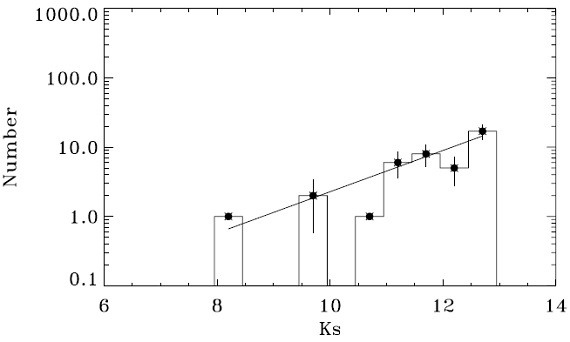

図4.H-K ≥ 1.2 天体の L-光度関数。これらの星は W49A 星形成域に属 していると考えられる。区間巾= 0.3 mag. 破線ヒストグラム=星団1中心か ら 45" 以内の星。破線=全領域(上プロット)の 80 % 完全度限界。点線= 内側 500x500 ピクセル(下側プロット)の 80 % 完全度限界。 図3,4=光度関数 図3は 領域全体の K-LF である。また、図4には 星団1の中心 19h10m17.5s +09°06'21" から 45" 以内の H-K ≥ 1.2 のみを選んだ K-LF を示す。 (この人書き方が不注意で困る。 ミスタイプがあるし、用語の説明が書けてるし、図でも 45" 以内と書いた 直後の図では全部の星の光度関数と書いてあるし、英語も "locted at or farther" って45" のことかどうかはっきりしないし。 ) |

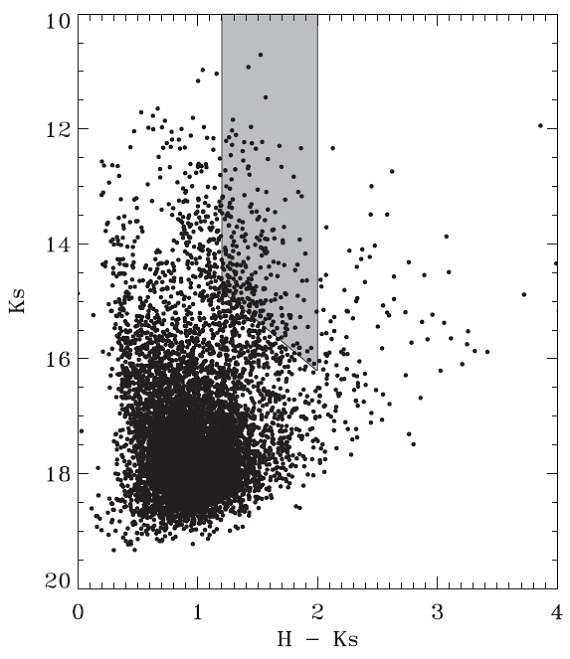

図5.多分45”サンプルと思われる星の CMD. H-K = 2.0 は "reasonable limit" と書いてあるが何のことか意味不明。灰色部分の最下角は 混んだ領域 の H = 18.2 限界に対応。 (RC 帯に見えるが言及なし。 ) |

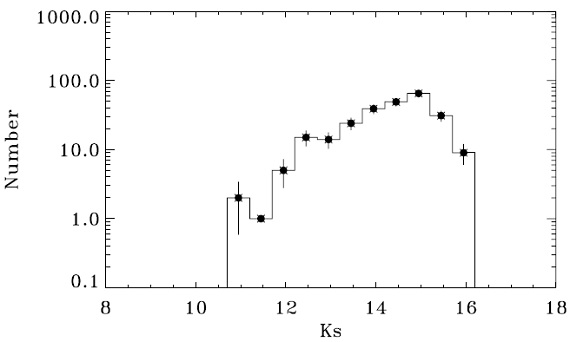

図6.星団1の減光限界サンプルの光度関数。 |

図7.星団1減光限界サンプルの赤化補正した K-LF. |

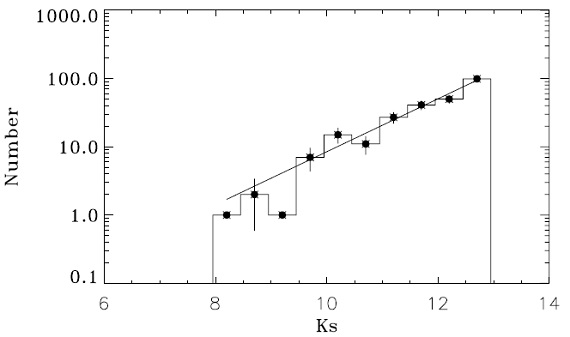

図8.全サンプルの赤化補正 K-LF |

図9.全サンプルの減光限界、赤化補正 K-LF. |

図11.実線=CMD 上の大質量星候補限界=4 105 yr, 20 Mo。 |