データは OB-星の UBV 測光カタログから取った。スペクトル型から Johnson 1958 の固有カラーを求め、観測値と比較し E(B-V) を決めた。Av の決定には R=Av/E(B-V)=3 を仮定した。距離の決定には Johnson-Iriarte 1958 の Mv 値を用いた。

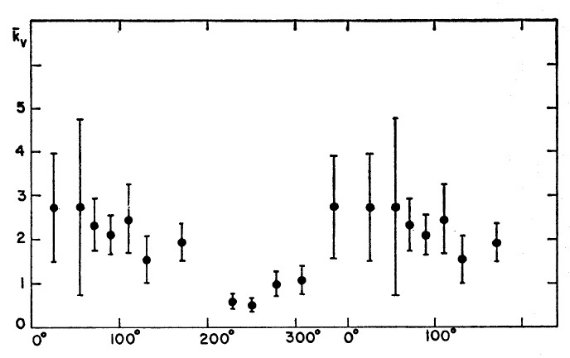

図1.平均星間減光強度の銀経依存性。選択効果の補正はしていない。

(A) 太陽が局所腕の内側縁にあるから

Morgan,Whitford,Code 1953 は太陽が青く若い星で定義される局所腕の内側縁に 位置することを示した。Sandage 1961 が示したように、Sa, Sb 銀河では腕の内側縁 にダークレーンが延びていることが多い。その場合太陽はダスト腕の中にある こととなる。しかし、それが kv 変動の原因とすると、サンプル平均距離が 0.7 kpc あるので、腕と直交する方向ではダストなし領域に突き抜けてしまい、 その方向では非常に小さな k となる。また、l = 50° と 240° (新銀河座標では l=85° と 275° )に二重極大を持つはずである。 しかし、観測は単極大で合わない。

(B) 太陽は雲片の南の縁近くに埋もれている。

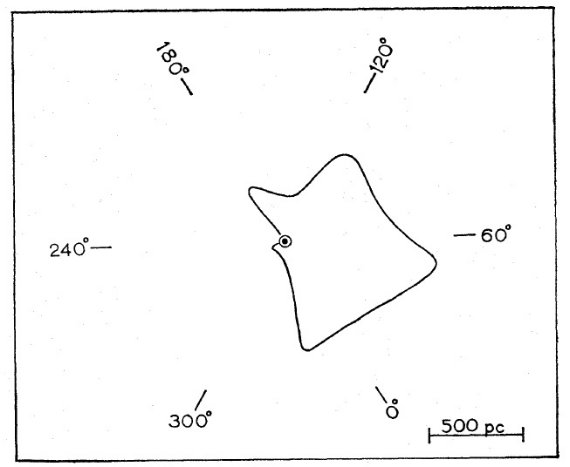

そのような模式図を図5に示す。

図5.想定されるダスト雲の大きさと輪郭