| 観測された 10 μm 放射帯は星周ダスト内の SiO4 テトラへ ドロン(四面体)の Si - O 伸縮振動と解釈される。 |

|

前論文 Dorschner 1968 では星周空間で出来た、隕石と似た鉱物からなる星

間ダストがあるはずであると示唆した。可視域ではそれらのグレインの光学

定数は複素屈折率 m = 1.7 - k*i (0≤k≤0.1) である。屈折率の実部は

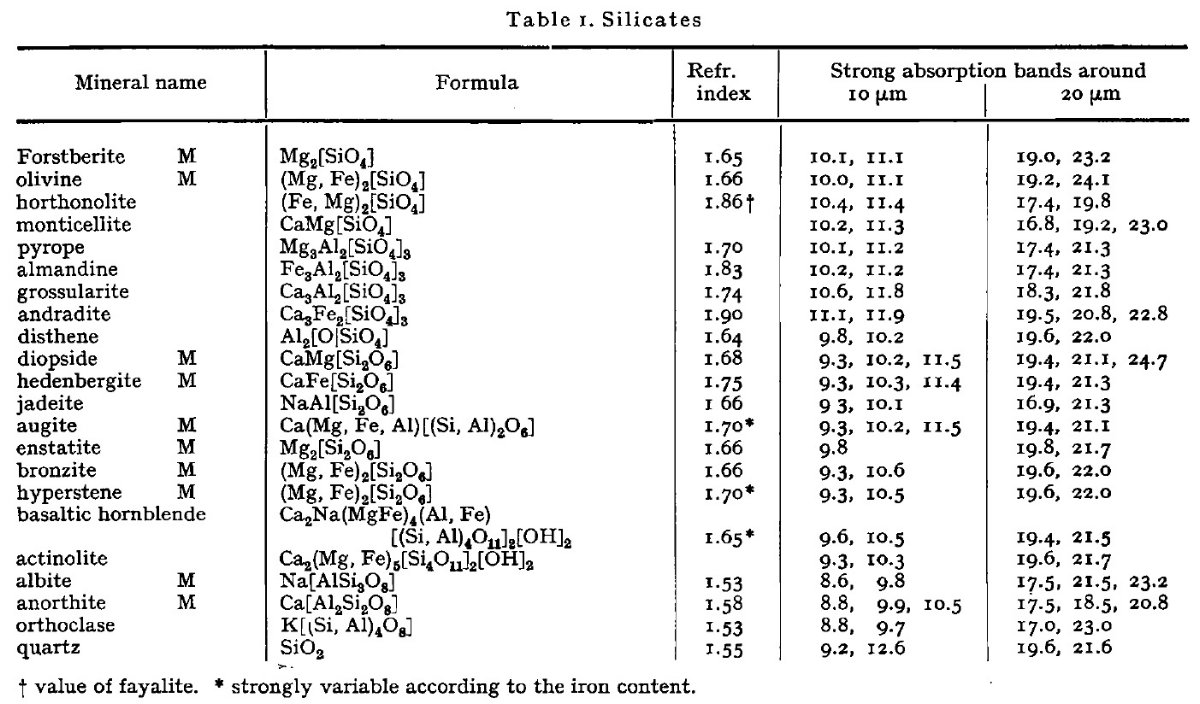

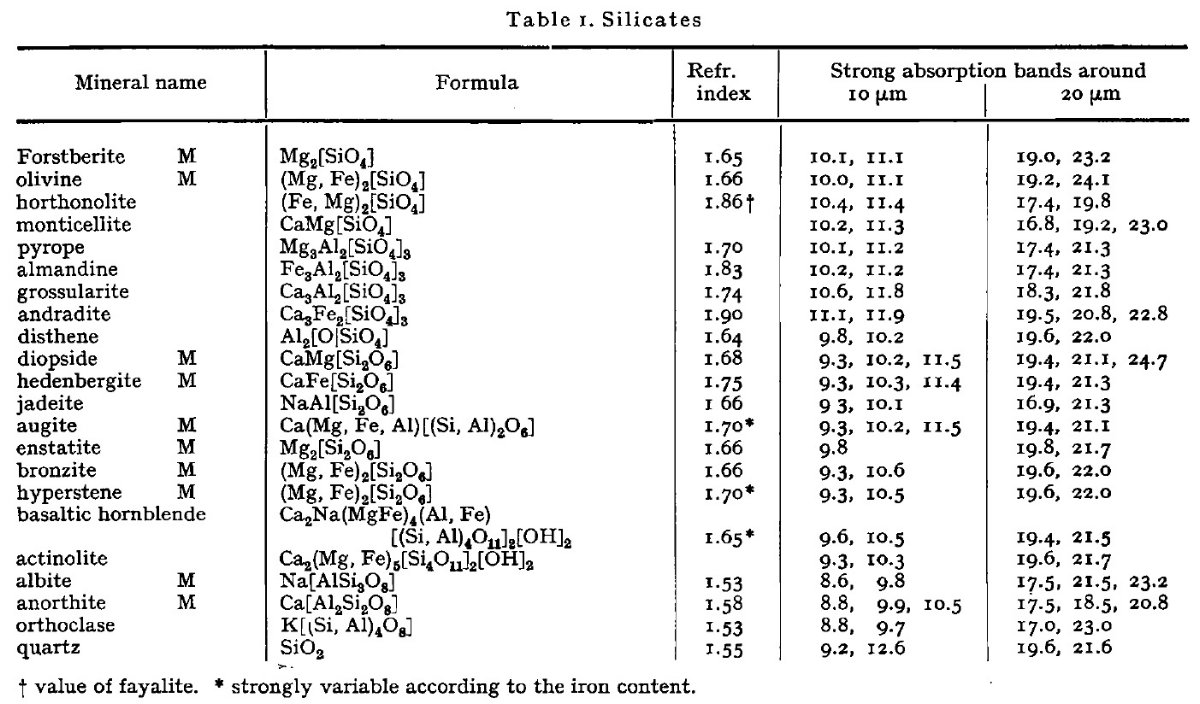

主に鉄含有量で決まる。屈折率の虚部は宇宙線照射のような作用が影響する。 以下ではシリケイトグレインに予想される赤外スペクトルを示す。表1には それら、岩石を形成する地球および隕石("M" と印す)シリケイトを示す。 それらは宇宙シリケイトダストとの関連で重要な役割を果たす。 | 全てのシリケイトで中間赤外での基本的特徴は主に Si-O4 テトラ へドロンの内部振動が原因である。まず、10 μm 付近に Si-O 伸縮振動 によるバンドの集合がある。次に 20 μm 付近に Si-O 屈伸振動がある。 |

|

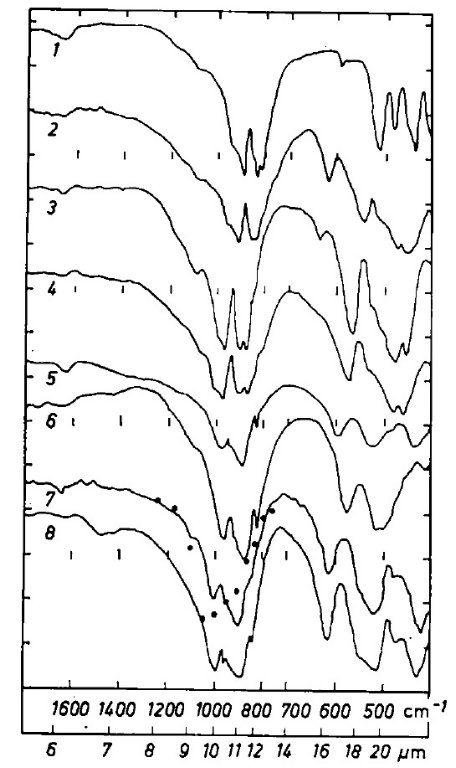

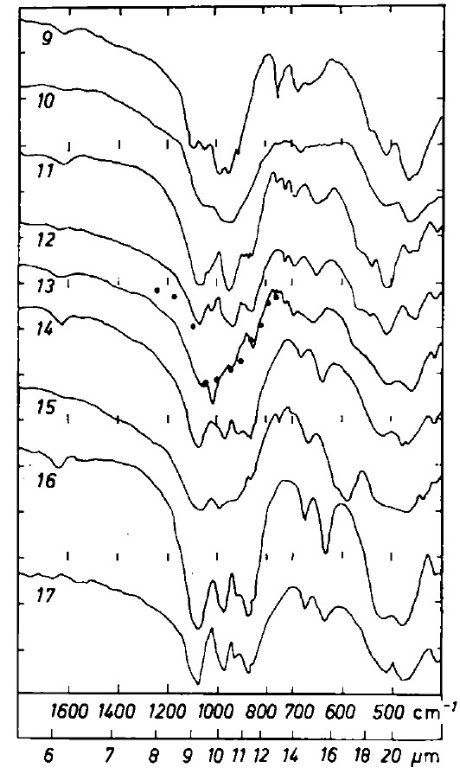

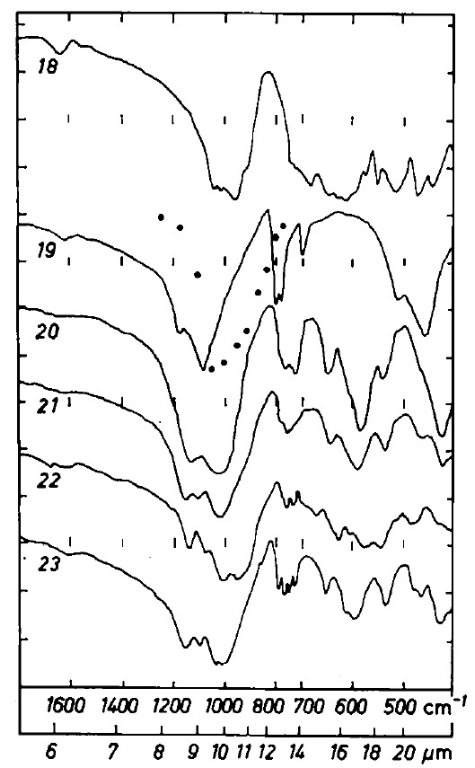

実験手順 そこで、表1に載せたシリケイトの赤外スペクトルを集めて、観測スペクトル と似たものがないか探した。データは主に Moenke 1962 から採った。 彼の手順は (1) 鉱物をミクロンサイズにまで磨り潰す。(2) KBr と混ぜる。 (3) 円盤に押しつぶす。(4) 透過スペクトルの測定。 透過曲線 図1,2,3に透過率曲線を示す。点線は Gillett, Low, Stein 1968 の トラペジウム放射を引っくり返して表示した。 一致と不一致 エンスタタイトが観測に良く合うことが判る。パイロキシン系鉱物、 フォルステライトーフェアライトーパイロキシンのアイソモルファスな系列 鉱物の混合も可能である。宇宙環境と実験室環境との差を考えると完全な 一致は期待できない。しかし、例えばコルツは明らかにフィットしない。 |

図1.ネソシリケイトの中間赤外透過曲線. 1=アンドラダイト。2=グロスらライト。 3=アルマンダイン。4=パイローペ。5=モンティスリト。6=ホーソノライト。 7=オリビン。8=フォルステライト。 |

図2.イノシリケイトの中間赤外透過曲線。9=アクチノライト。10=バサリティック ホルンブレンド。11=ハイパーステン。12=ブロンザイト。 13=エンスタタイト。14=オージャイト。15=ジェイダイト。16=ヘデンベルガイト。 17=ディオプサイド。 |

図3.テクトシリケイトの中間赤外透過曲線。 18=ディシーン。19=コルツ。20=オルソクラーセ。21=オリゴクラーセ。 22=アノルサイト。23=アルバイト。 |