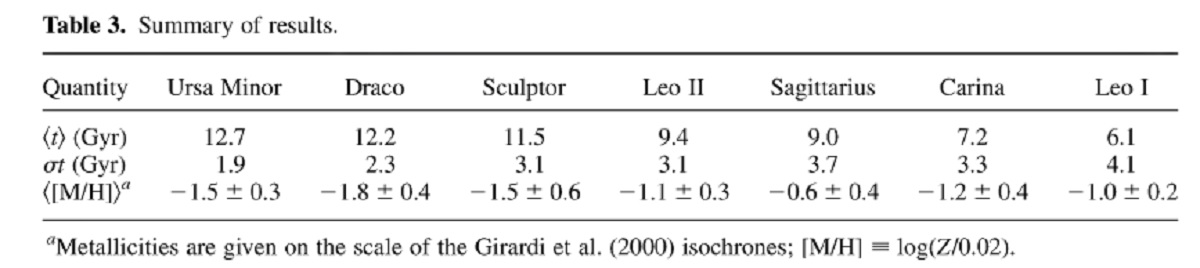

| CMD から SFH を最尤法フィットから導く。χ2 を使わ ず、ポアソン統計を適切に扱った。 応用として、7つの dSphs, Ursa Major, Draco, Sculptor, Carina, Sagittarius, Leo I の SFHs を導いた。 | > 8 Gyr の古い星形成が どの銀河にも存在した。その後、Ursa Major, Draco, Sculptor では若い星形成 の証拠がない。 Leo II では寿命の約半分の期間星形成が続いた。一方 Carina と Sagittarius では 2 Gyr 前まで星形成が行われていた。最後に Leo I は非常に強い星形成を 最近 2 - 3 Gyr 昔に行った。 |

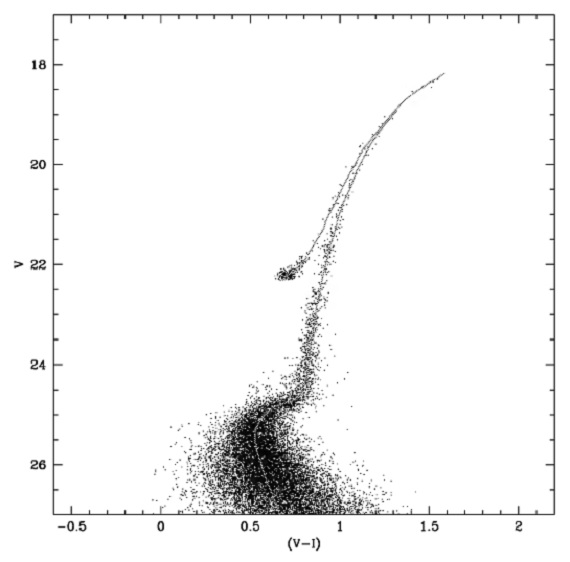

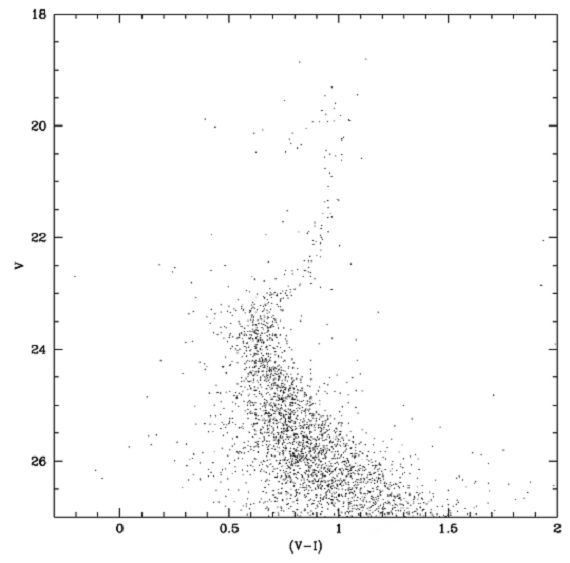

| 図1に、Girardi00 の等時線を用いた SSP CMD を示す。LeoII を想定して, DM = 21.60, Av = 0 とした。系の星は、年齢が 11 - 12 Gyr、メタル量が [M/H] = [-1.75, -1.65] の範囲に均等に分布するとした。[M/H] = log(Z/0.02) である。CMD の星数は 16.449 である。 |

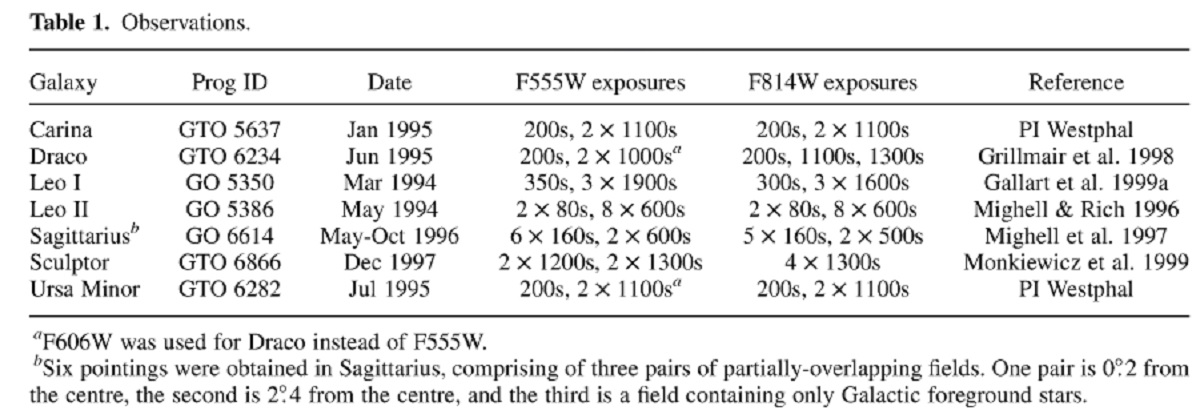

|

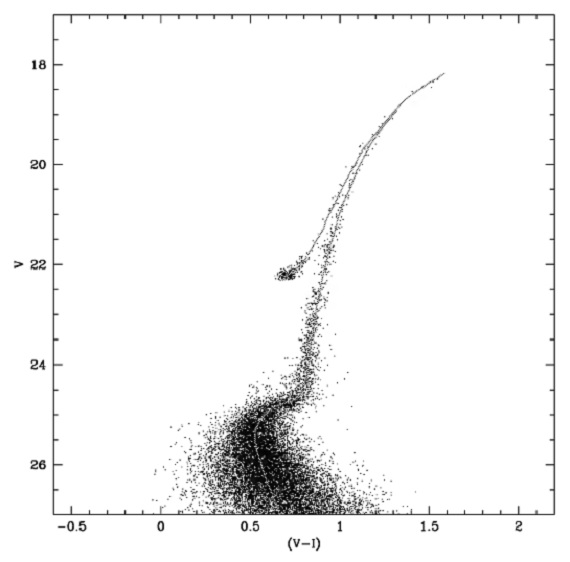

図2.図1を(多分) ΔV = 0.05, Δ(V-I) = 0.025 でビニングして作った「観測」 CMD. |

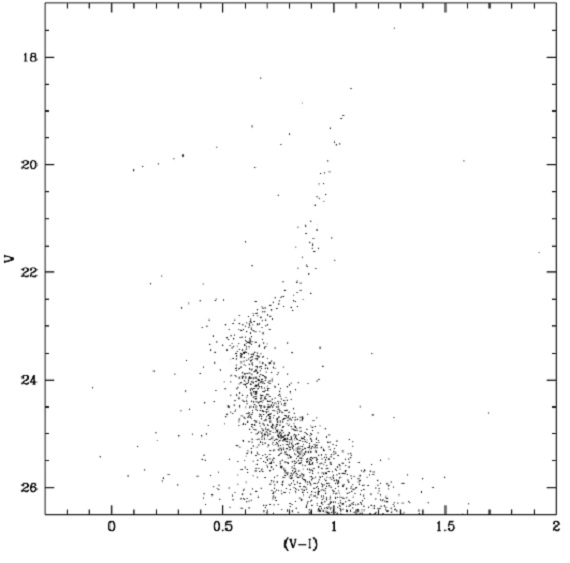

図3.「純粋な」モデル CMD. t = [11, 12] Gyr,[M/H] = [-1.75, -1.65] |

図4.図3に観測エラーを付けて作った CMD. |

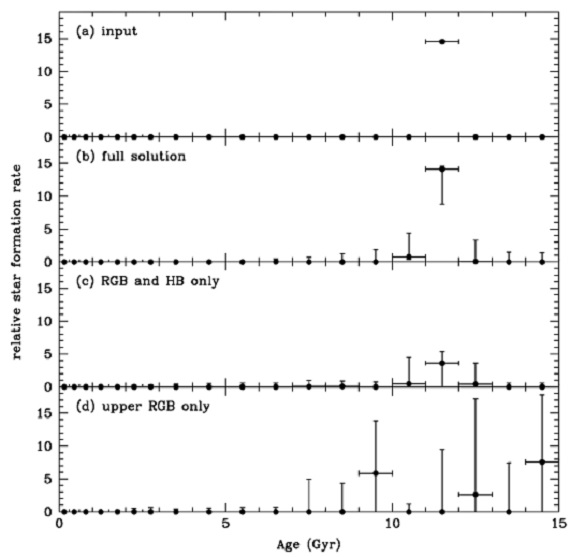

図5.合成銀河1の星形成史。(a) = 入力 SFH. (b) = 全 CMD を使って 得た SFH. (c) = TO ナシだが、HB までは使って得た SFH. (d) = 上部 RGB のみを使って得た SFH. (d) は全然合っていない。 |

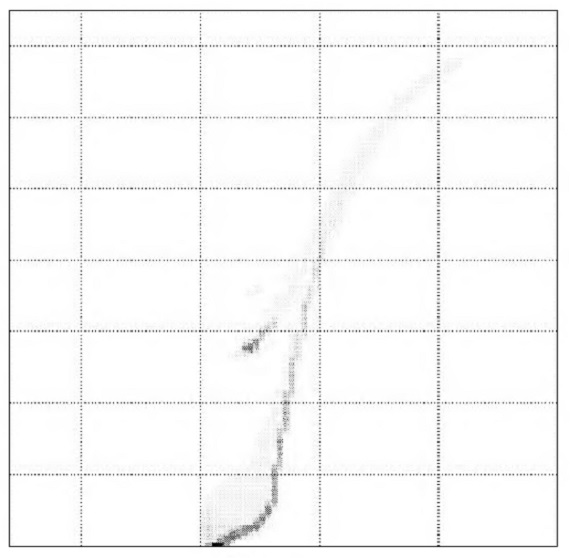

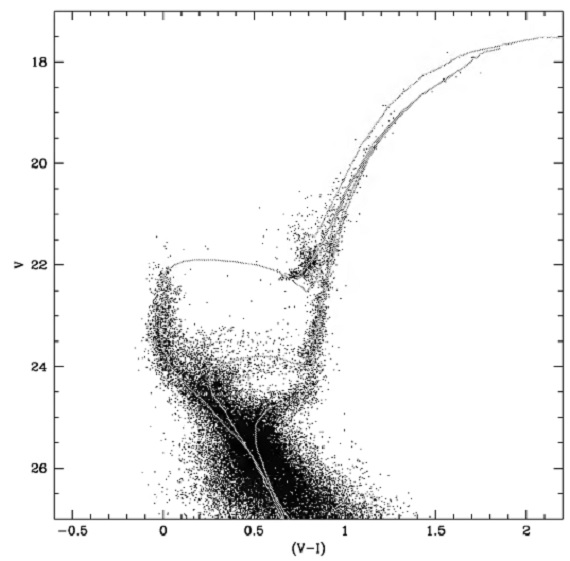

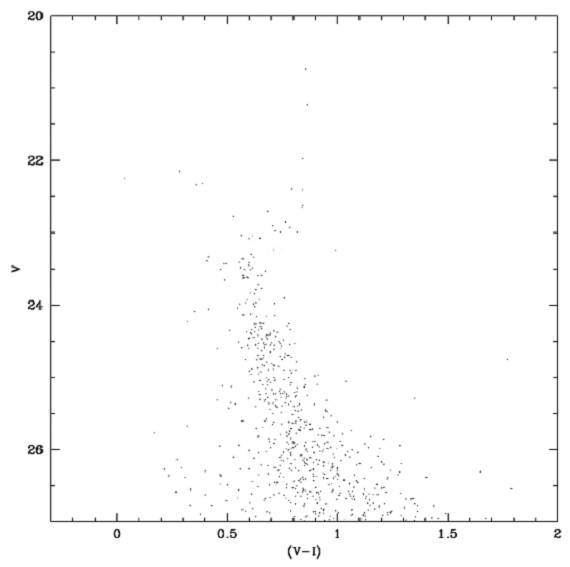

図6.合成銀河2の CMD. 3本の等時線は3回のバーストの平均等時線。 合成銀河2は3回のバーストで形成された。それらは、 (i) t = [0.6, 1.0] Gyr, [M/H] = -1.0, 5000 星。 (ii) t = [2, 5] Gyr, [M/H] = -1.4から -1.2 に増加, 11000 星。 (iii) t = [8, 13] Gyr, [M/H] = -1.7から -1.6 に増加, 16000 星。 |

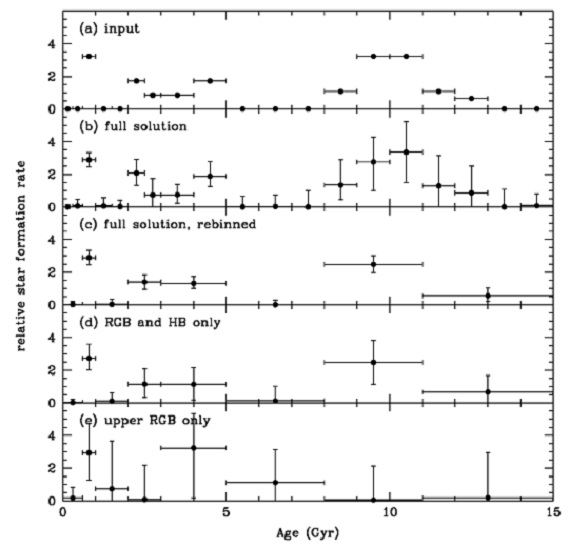

図7.合成銀河2の星形成史。(a) = 入力 SFH. (b)=全 CMD を用いて 得た SFH. (c) = 全 CMD からの SFH.ビニングを変えての結果。 (d) TOなしの CMD からの SFH. (e) = 上部 RGB のみからの SFH. |

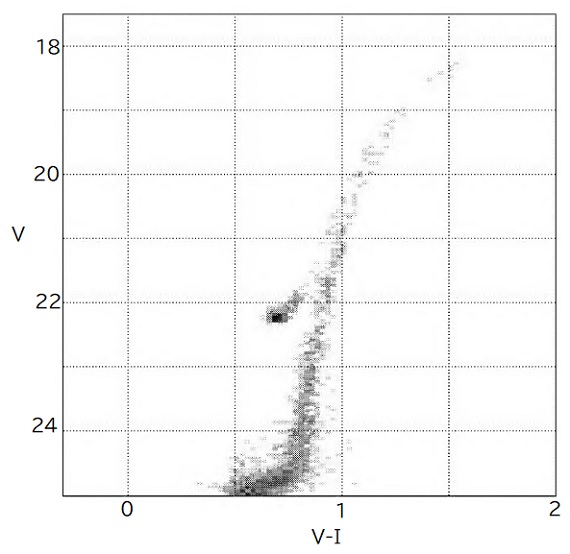

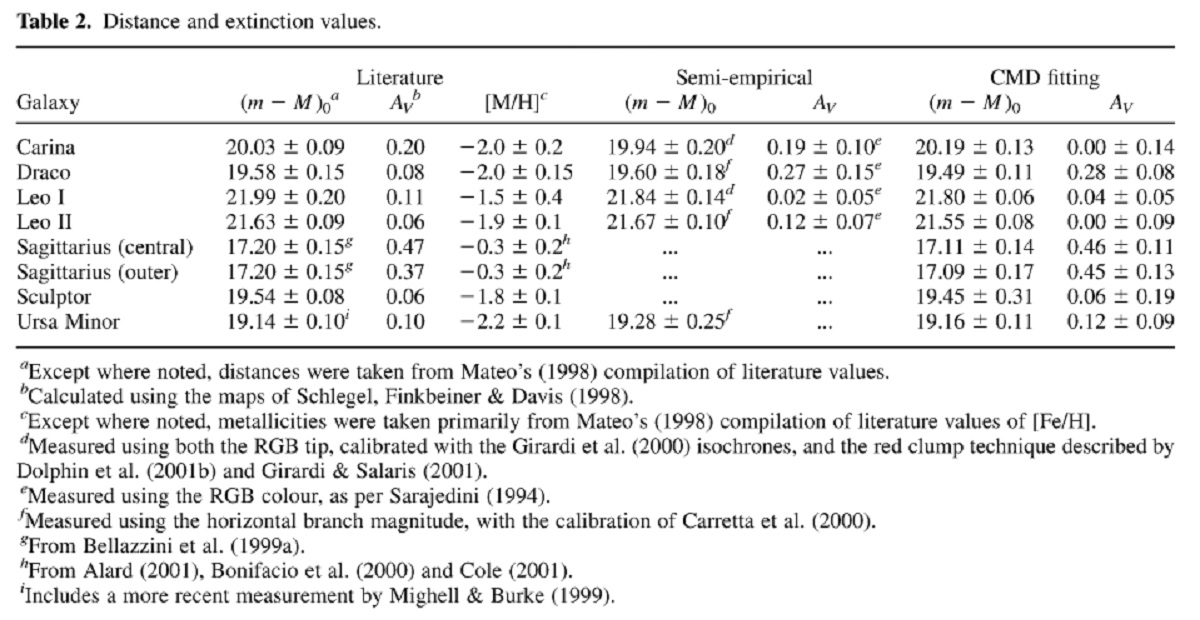

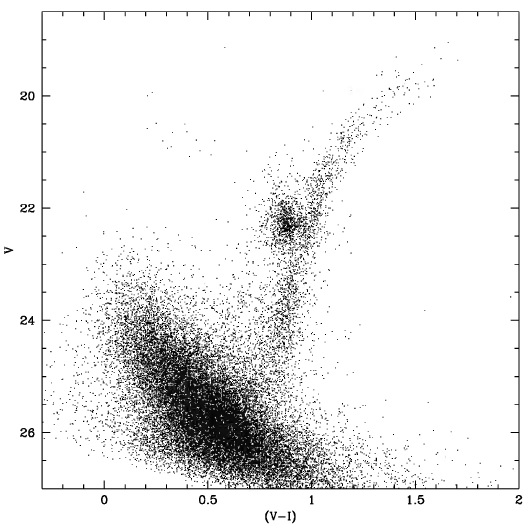

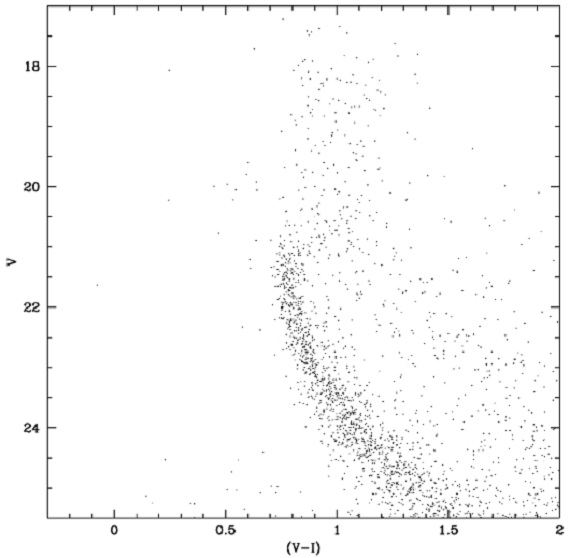

図8.Leo II の CMD. N = 12642. N(MV < 4) = 5188. ("overplotted isochrone" が描いてない ) |

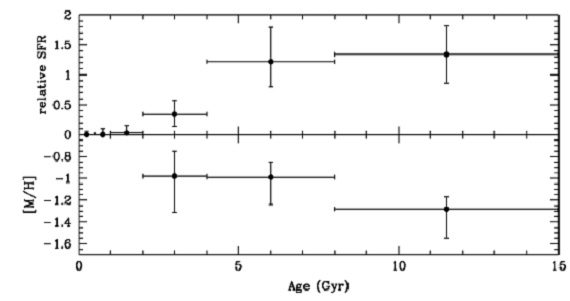

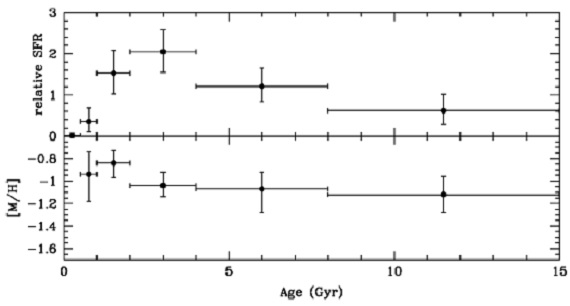

図9.上:Leo II の星形成史。寿命期間の平均値 3.8 10-5 Mo/yr で規格化。下:メタル量変化。計算の年齢分解能は 0.15 dex であるが、図の 時間分解は 0.3 dex にした。 Leo II は大きくて古い銀河であるので、解析の主要目標である。 フィットに使う等時線の時間間隔はログスケールで 0.15 dex の 11 本。 星形成の著しい特徴は 長い形成期間で、15Gyr 前から 6-6 Gyr 前までに及ぶ。5-6 Gyr での折れ 曲がりは顕著である。全体の様子は Mighell, Rich 1996 と同じであるが、 Hernandez et al 2000 より長期間で古い。 メタル量の平均値 [M/H] = -1.13 は Mighell, Rich 1996 が我々と同じデータ を使って得た [Fe/H] = -1.60 より高い。等時線の較正が違っているようだ。 |

4.1. Draco

図10.Draco CMD. N = 3371 N(Mv < 4) = 285 使用フィルターが F555W でなく F606W だったためと思われるが、 得られた減光が文献値よりかなり大きかった。 TRGB の半数はサチっていた。しかし数が少ないので SFH には影響が少ない。 |

図11.3つの古い銀河: Draco, Ursa Minor, Sculptor の SFHs. 銀河毎に平均 SFR で規格化してある。 CMD だけでも分かるが、主な星形成は 11 Gyr より以前に完了している。 その後 8 Gyr 昔までかなりのレベルで星形成が継続した可能性がある。 その後は殆どない。平均メタル量は [M/H] = -1.7±0.4 である。 |

4.2.Ursa Minor 図12.Ursa Minor CMD. N = 1941 N(Mv < 4) = 172 Draco と同様に、細いターンオフと RG から単独回で古い星形成が予想される。 RGB 0.2 mag はサチっている。平均メタル量は [M/H] = -1.5±0.3 である。 |

4.3.Sculptor 図13.Sculptor CMD. N = 819 N(Mv < 4) = 46. サチレイションのため、CMD は Mv = 0.2 (V=20) でちょん切られている。 図11に SFH を示す。平均メタル量は [M/H] = -1.5±0.6 である。 |

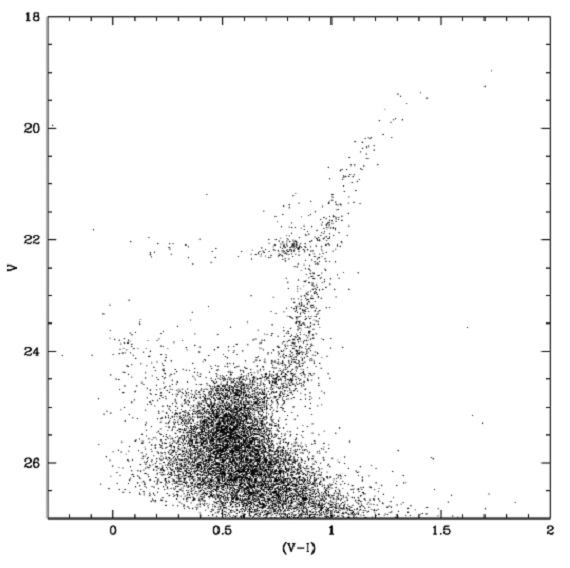

4.4.Leo I 図14.Leo I CMD. N = 31064. N(Mv < 4) = 22290. Leo I のTOは非常に広い。これは古い時代から最近にまで星形成が広がって いたことを意味する。主系列は若い種族が目立つ。HB が RC から青い方に 延びているようだが確かでない。フィットは今回の中で最悪。 |

図15.Leo I の SFH と メタル-年齢関係。SFR は平均値 8.5 10-5 Mo/yr で規格化した。 図15に示すように Leo I の星形成は 15 - 0.5 Gyr に渡る。最大の 星形成 は 1 - 3 Gyr に起きた。その終焉は極めて速かったようである。 Gallart99 は 12 Gyr より前に星形成はなかったとし、一方 Caputo99 は あったとする。ただ、Gallart99 は DM=22.18 と大きい値を仮定しており、 その補正を行うと、9.4−12Gyr の星形成は 12-15 Gyr に移る。 |

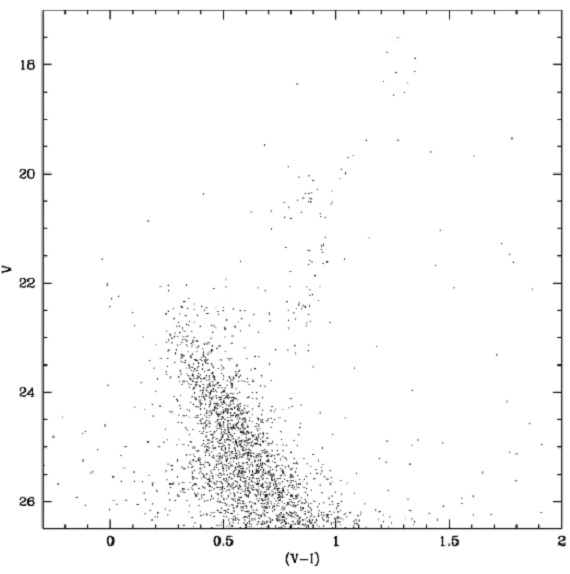

4.5.Carina 図16.Carina CMD. N = 2772. N(Mv < 4) = 609. Leo I ほどではないが、若い種族が目立つ。ただし、前景星の混入が激しい。 主系列は V = 22.5 (Mv = 2.3) まで伸びている。 |

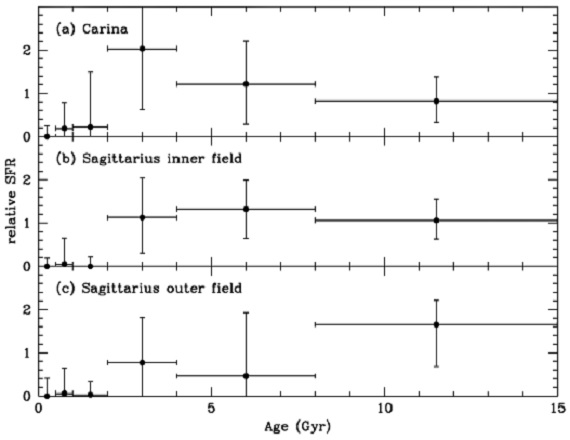

4.6.Sagittarius 図17.二つの混成年齢系、Carina と Sagittarius の SFHs。各系で 平均 SFR で規格化してある。 Carina の星形成は最初期から 2 Gyr 前まで連続的であった。 Mighell97 は 4 - 10 Gyr に主要な星形成が起きたと述べ、 Hernandez00 は 3, 5, 8 Gyr にピークがあるとした。今回の研究では多数の 4 Gyr より 若い星を発見し、 Mighell97 を否定した。 Hurley-Keller98 とは 極めて良く合う。 |

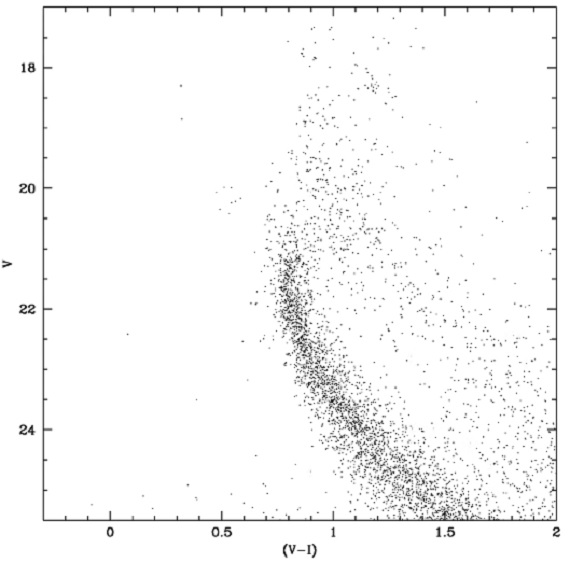

図18.Sagittarius 中心部 CMD. N = 6553. N(Mv < 4) = 809. 前景星の混入が激しいため、SFH の推定は困難である。 CMD は TRGB の 2 mag 下で切られている。減光と SFH が中心と周辺 (2.4°離れている) とで異なるので、両者は別々に扱った。中心部のメタル量は 8 Gyr より古い種族で [M/H] = -1.1±0.4 である。それが 2 - 4 Gyr になると [M/H] = 0.0±0.2 に上昇する。 |

図19.Sagittarius 外辺部 CMD. N = 3329. N(Mv < 4) = 408. 外辺部の SFH とメタル量変化は中心部と同じであるが不定性が大きい。 地上観測は、非常に大きなメタル量の散らばりを報告している。これは今回 発見された大きなメタル量進化と合う。 |

| 各銀河で、全体の星の内、星形成史に使える星の割合が低いのが問題であった。 Leo 楕円銀河は正確な SFH を出すのに十分な星数を持っている。しかし、他の 銀河では SFH の概況しか分からない。しかし、 > 8 Gyr の古い星形成が どの銀河にも存在した。その後、Ursa Major, Draco, Sculptor では若い星形成 の証拠がない。 | Leo II では寿命の約半分の期間星形成が続いた。一方 Carina と Sagittarius では 2 Gyr 前まで星形成が行われていた。最後に Leo I は非常に強い星形成を 最近 2 - 3 Gyr 昔に行った。 |