| シグナス X 西半分側の Hα 星雲のカタログを示す。 カタログの内容は、位置、形、Hα 表面輝度である。電波データのある 90天体については赤化データから距離を求めた。 | 星間減光の値は可視光と電波との強度比から決定した。星雲までの距離は 1 kpc から 4 kpc 以上に亘る。シグナスX全体を取り囲むフィラメントの 円環について短く述べる。 |

|

シグナス X 電波星雲 可視光、電波データからシグナスX複合を形成する放射星雲は局所腕を接線 方向に見る領域 (Sharpless 1965, Kerr, Westerhout 1965) に存在すること が判っている。Wendker 1966, 1967 では l = [74, 84], b = [-2, 6] 内の 電波星雲観測データを提示した。それらの放射は熱的で、電波源の位置は可視 HIIR と一致することが判った。 ( 可視では隠された星雲がシグナスX には存在しないと考えてよいか?) 星雲が等距離にあるという仮定 Ikhsanov 1960a, b は H&lpha; と電波放射強度の比較から、 Veron 1965 は シグナス II アソシエイションが星雲の励起源と仮定して、共に星雲複合体まで の距離を 1.5 kpc とした。しかし、電波源全てが等距離にあるという仮定には 疑問がある。個々の星雲の距離を決める必要がある。 上手く行かない距離決定法 一つの方法は励起星までの距離を決めることである。しかし、シグナスX 領域の励起星は一般に不明で、かつ強い減光を受けているのでこの方法は使え ない。もう一つは輝線の視線速度を銀河回転モデルと比較して距離を決めること である。しかし、シグナスX方向の視線速度変化は小さく、この方法も不適切 である。 |

星雲の観測 我々は H&lpha; と電波放射強度の比較から、星間減光を決め、星から得た 減光距離関係(Ikhsanov 1959b)に当てはめて星雲距離を求める。 この方法を適用するには既存の星雲カタログは Hα 輝度の較正が適切でない 等の問題がある。今回の予備的解析から分かったことは、かなりの星雲が視線に 沿って散らばっており、一定距離に集中しているわけではないということである。 論文の目的 この論文の目的は (1)シグナスX領域の HII 領域のカタログを提供する。 (2)それらの予備的な距離を与える |

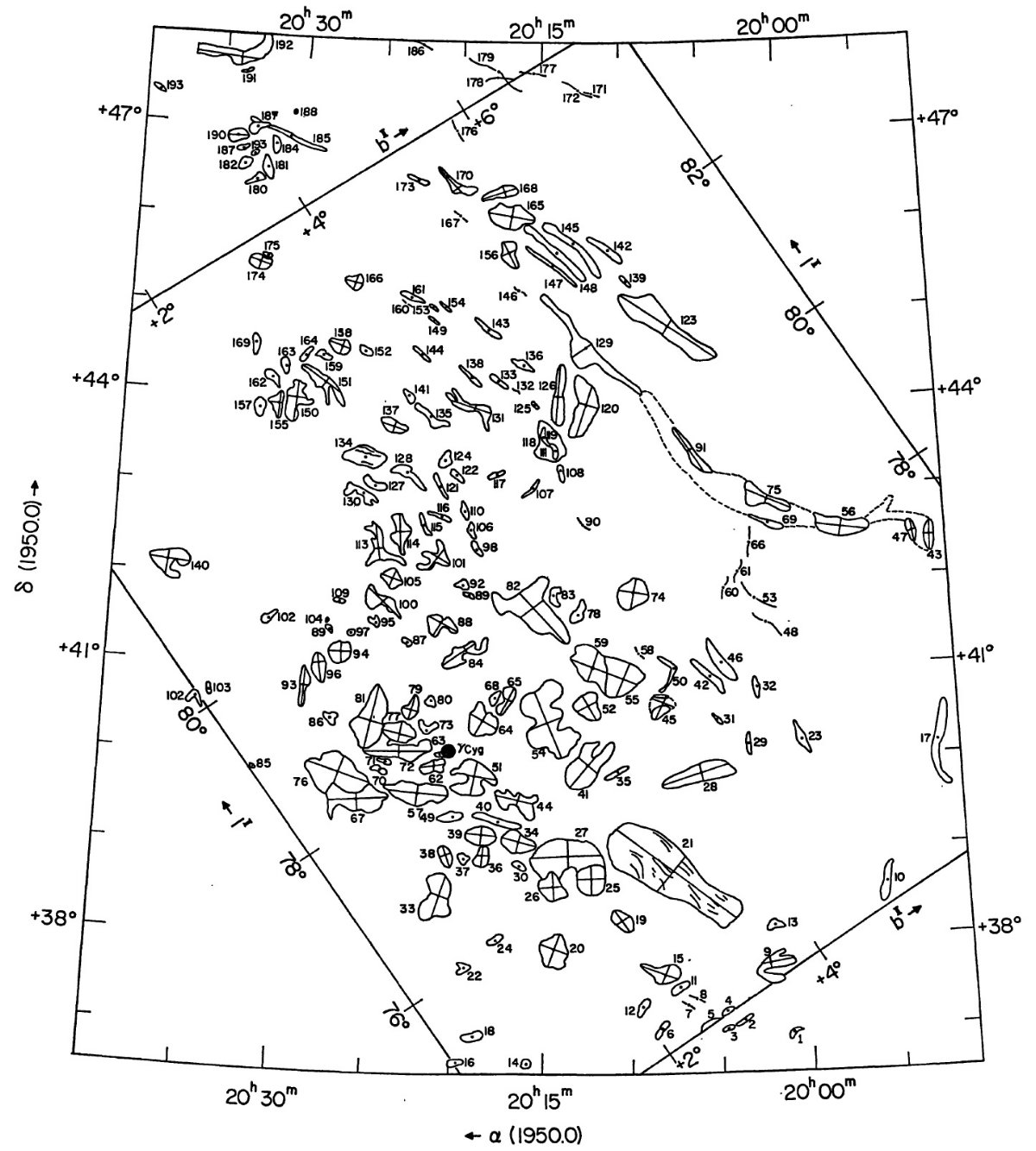

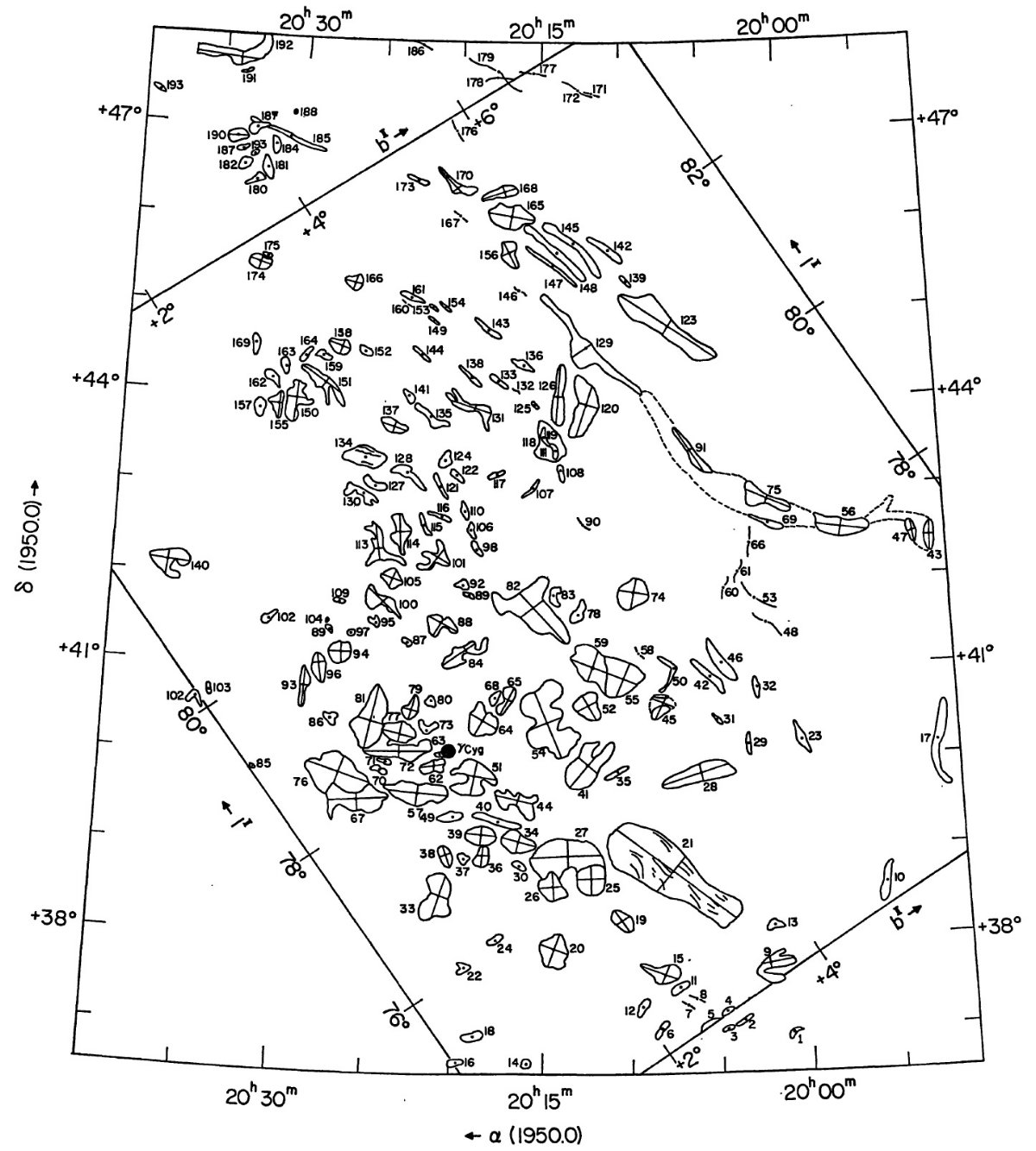

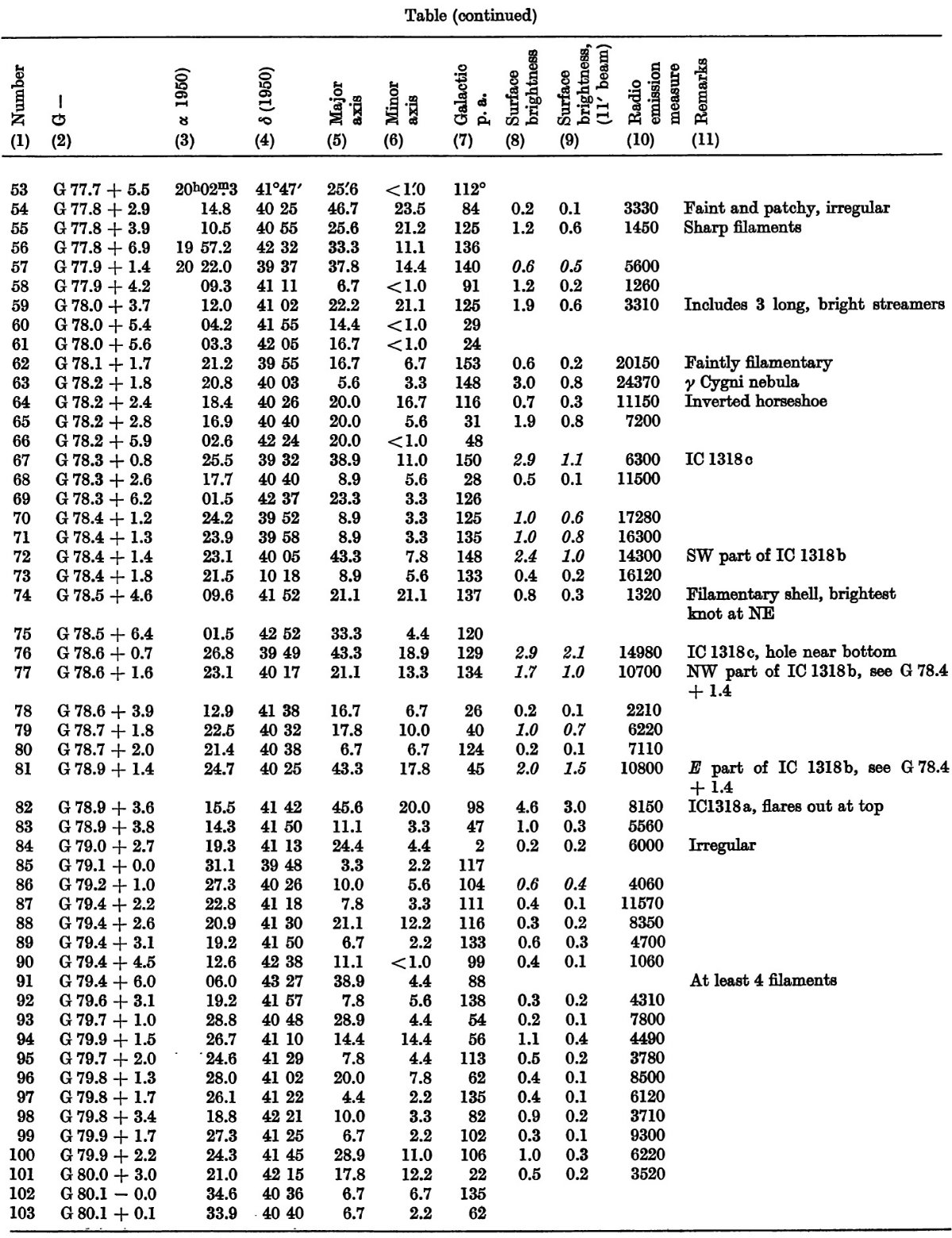

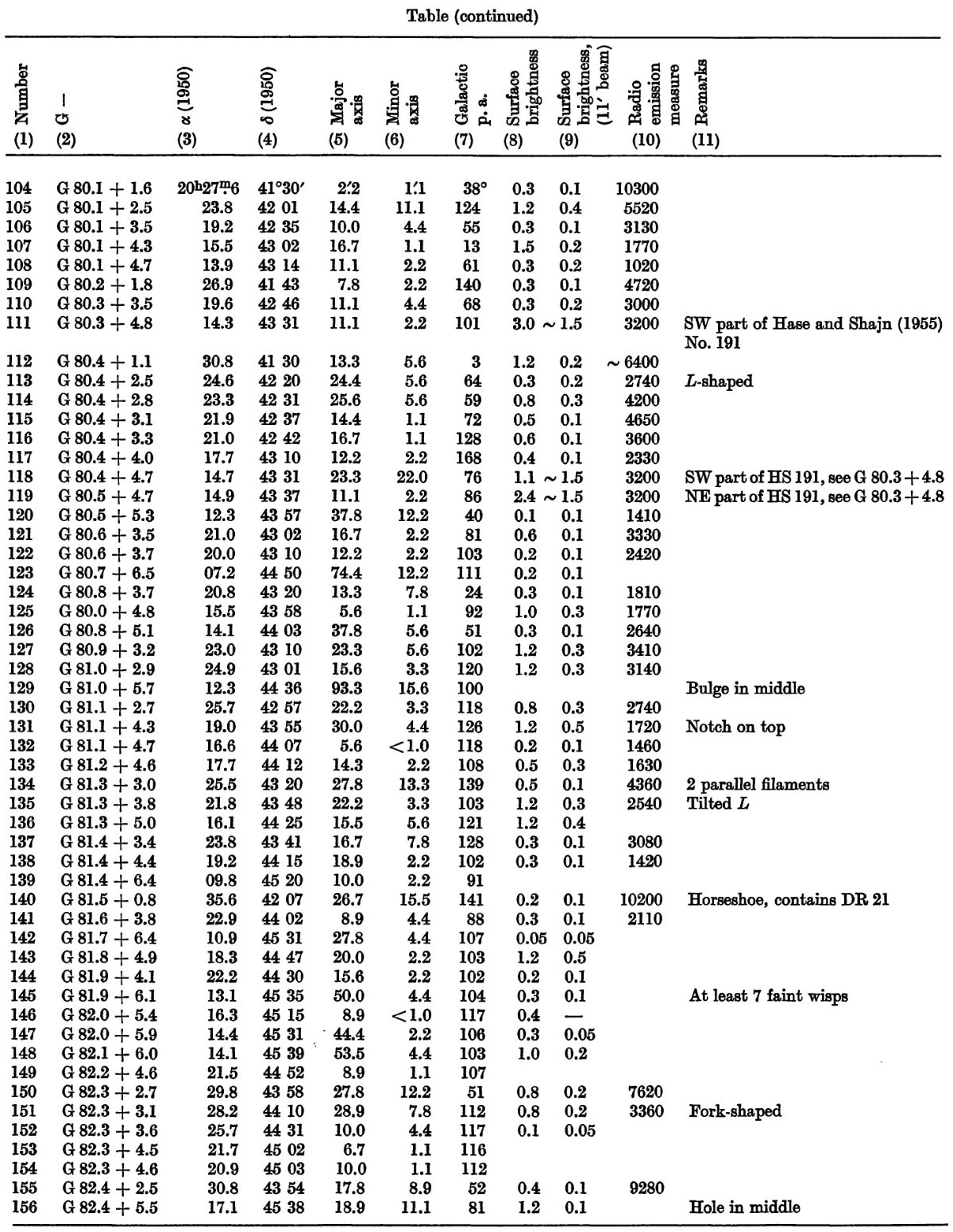

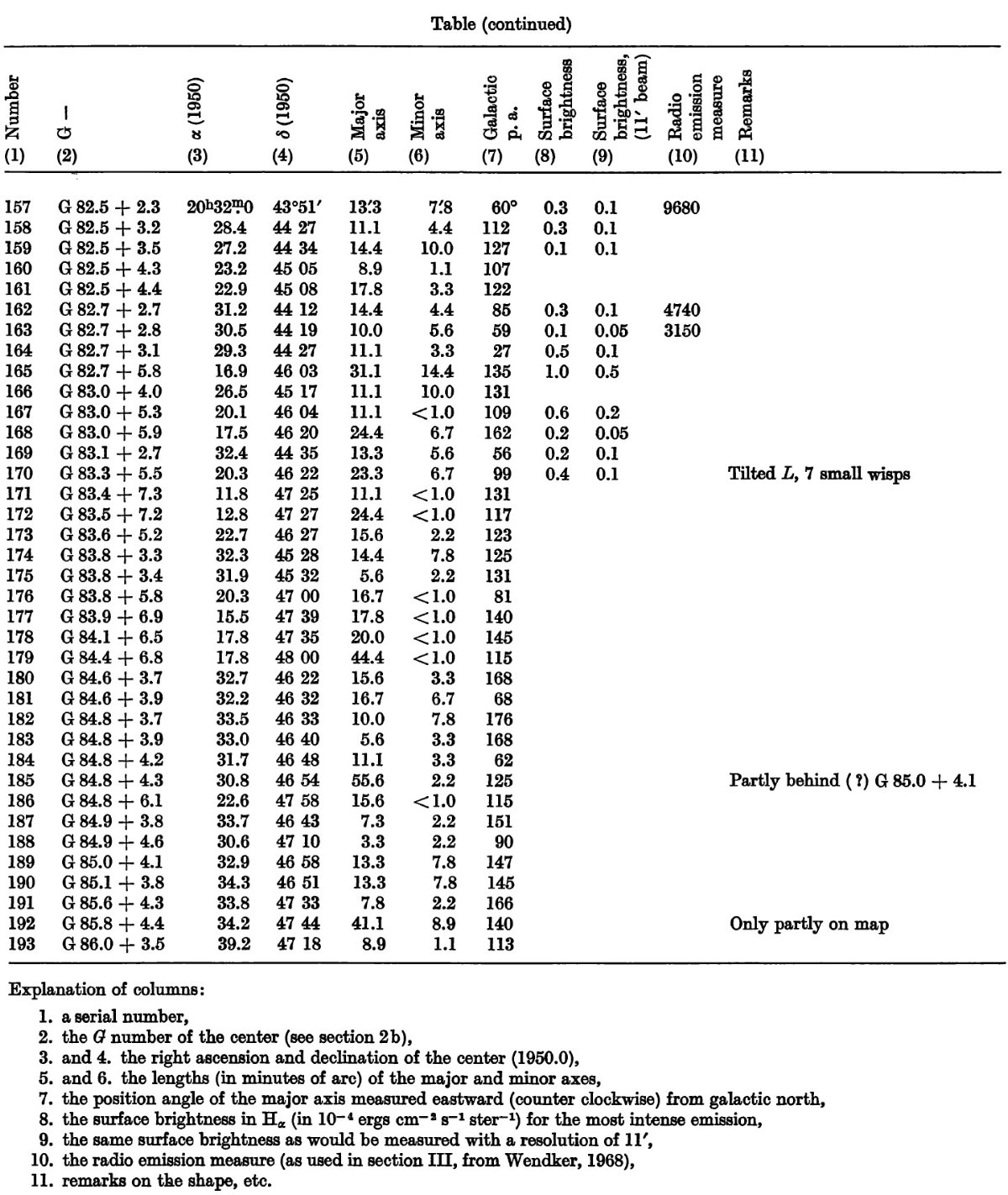

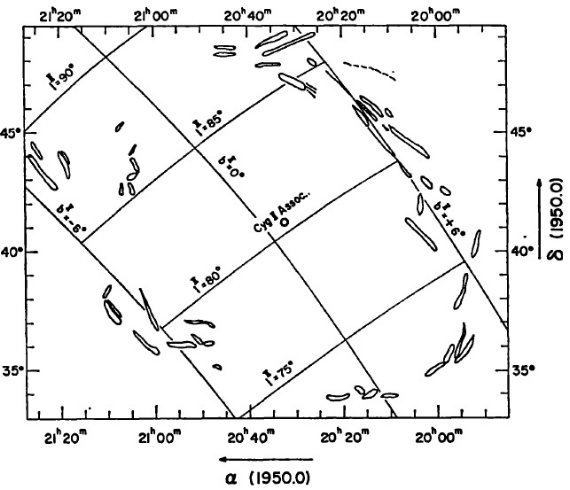

2.1.表の準備シグナスXの西半分は拡散光で覆われている。カタログ作成のためパロマ― レッドプリント上に半透明の紙を置き、より明るい星雲光の部分だけの輪郭を (α, δ) 方眼紙の上に描き込んだ。48インチシュミットに 80 A 干渉フィルターを付けて撮った補助乾板からいくつかの星雲の追加や副構造 が得られた。各星雲の中心と主軸、副軸も同時に決めた。それらは表1に 載せた。2.2.位置と形表番号は図との対応のための便宜であるから、G-番号を使用する方が便利である。 主軸と短軸の値を見ると、星雲の軸比が1からずれている星雲が多い。図2に軸比 の分布を示す。その原因として、(1)糸状の形は見かけでなく固有な形状 (2)単に投影効果 が考えられるが、両方の結合だろう。 2.3.表面輝度の較正80 A 干渉フィルタープレート上で、乾板の端にあるセンシトメーター プロットを参照しながら、星雲の最高輝度とそこを中心にした 直径 11' の円内の平均輝度を眼視決定した。絶対較正は 4つの明るい星雲、G87.9+1.4, G78.6+3.6, G78.9+3.6, G80.3+4.8, のローエル天文台での光電測光から得た。等輝度線は一つの星雲でしか 得られていない。表の表面輝度は明るい星雲に対しては過大に、暗い 星雲に対しては過小に評価している可能性がある。 |

図2.星雲数の軸比分布ヒストグラム。 |

|

輝線のエミッションメジャー Sα = Hα の表面輝度 Eα = Hα のエミッションメジャー Eα (cm-6pc) = aα Sα (10-4 cgs units) であるが、 Te = 6000 K を仮定すると aα = 710 となる。 電波のエミッションメジャー Tb = arad Erad Te 周波数 2695 MHz, Te = 6000 K に対しては Erad(cm-6pc) = 2060 Tb(K) 減光 Aα Aα = 2.5 log(Erad/Eα) = 1.156 + 2.5 log(Tb/Sα) Av = 1.26 Aα 減光・距離関係 Ikhsanov 1959a,b はシグナス領域を8個に分け、各区画毎に減光・距離関係 を定めた。我々はそれをそのまま使用した。 |

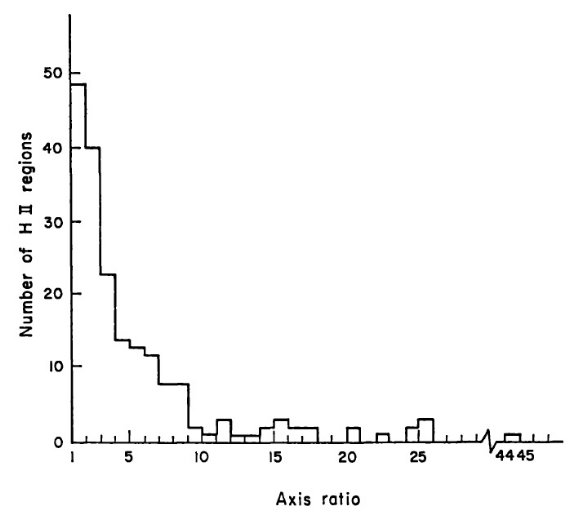

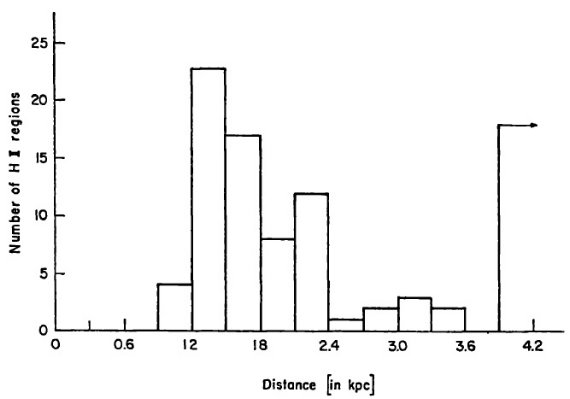

図3.星雲の距離分布ヒストグラム |

|

Sα と Tb の得られた 90 星雲の距離を図3に示す。 r = [1.2, 1.8] kpc 区間にある星雲は全体の半数以下である。 星雲は一定距離に集中するというより、視線方向、渦状腕に沿って並んでいる ように見える。 また、 4 kpc より遠方の星雲もない。4 kpc より遠方には赤化決定用の星が 存在しないから元々決めようもないのだが。それで、 4 kpc の手前で星雲分布 が途切れるのが有意味かどうか決まらない。 |

近傍星雲 可視光で明るい星雲 IC 1318a, b, c と Hase and Shajn No191 (これらは 我々の G78.9+3.6, G78.4+1.4, G78.6+1.6, G78.9+1.4; G78.3+0.8, G78.6+0.7; G80.3+4.8, G80.4+4.7, G80.5+4.7 を含む)は近傍星雲である。 γ Cyg 星雲 |

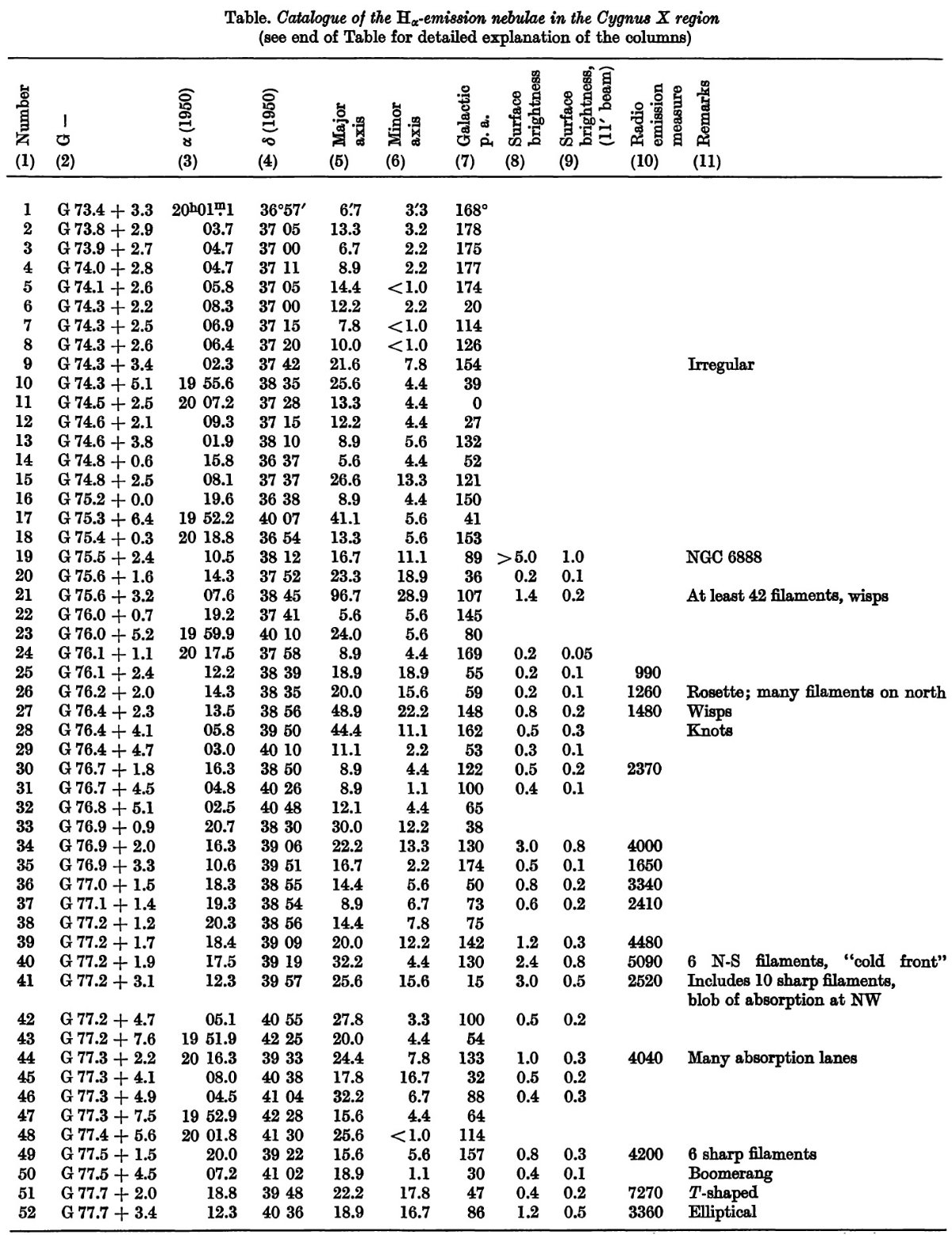

| シグナスX領域を取り巻くフィラメント状星雲のリングについては、 Morgan, Stromgren, Johnson 1955, Struve 1957, Ikhsanov 1960b が述べて いる。この構造がはっきり見えるのは西側と東南側である。図4にそれらの スケッチを示す。フィラメントの Hα 輝度は低く、 Eα ≤ 100 である。Ikhsanov 1960b はこのリングを シグナスIIアソシエイションによって励起される単一の星雲複合体の外側 境界であるとした。我々の解析からシグナスIIアソシエイションがこれら の星雲の励起源ではあり得ないことが明らかになった。 なので、励起源に関してはここでは保留する。 |

図4.シグナスX領域を囲むフィラメントリング |

| シグナスX領域西側半分の HII 領域のマップとカタログを示した。 予備的調査の結果、星雲の距離は 1 - 4 kpc に散らばっていることが 分かった。 | γ Cygni 星雲は γ Cygni 本体とは物理的につながっていない。 星雲の方は 1.5 kpc 付近にある星雲グループのメンバーである。 |