| 深く隠された赤色巨星の星周層からの可視散乱光を検出した。CRL 3116 の 表面輝度プロファイルを非等方散乱も考慮した輻射輸達モデルと比べた。 星周層内のダスト分布を、光学的深さ、ダストサイズを決めた。 | これらの結果は赤外放射スペクトルと整合する。また、 CRL 2688 も扱う。 これには同心状のシェルが付いている。これらのシェルは AGB 期の星周層の 残骸である。 |

| 星周層の高分解観測はマスロス史を解明するのに非常に有用である。 例えば、マスロスはどのくらい長く続くのか、それは連続的か間歇的か、 マスロスの強さは一定か、など。幾つかの天体クラスでは星周層の 角半径が大きく、反射星雲の解析技術が適用可能となる。 Crabtree87 | 多くの場合、 中心星の可視光は弱く、遠方のため小さい。それでも IRC+10216 などでは 成功した。手法は幾つかのバンドで表面輝度分布を得て、輻射輸達計算と比べる。 |

|

CRL 3116 炭素星 CRL 3116 の V, R, I 観測は KPNO 2.1 m + CCD で 1988 July に行われた。 我々は 2x2 オンチップピクセル加算を行った。 |

CRL 2668 post-AGB Egg Nebula の V, I 観測は CFHT において Sep 1991 に行われた。 |

|

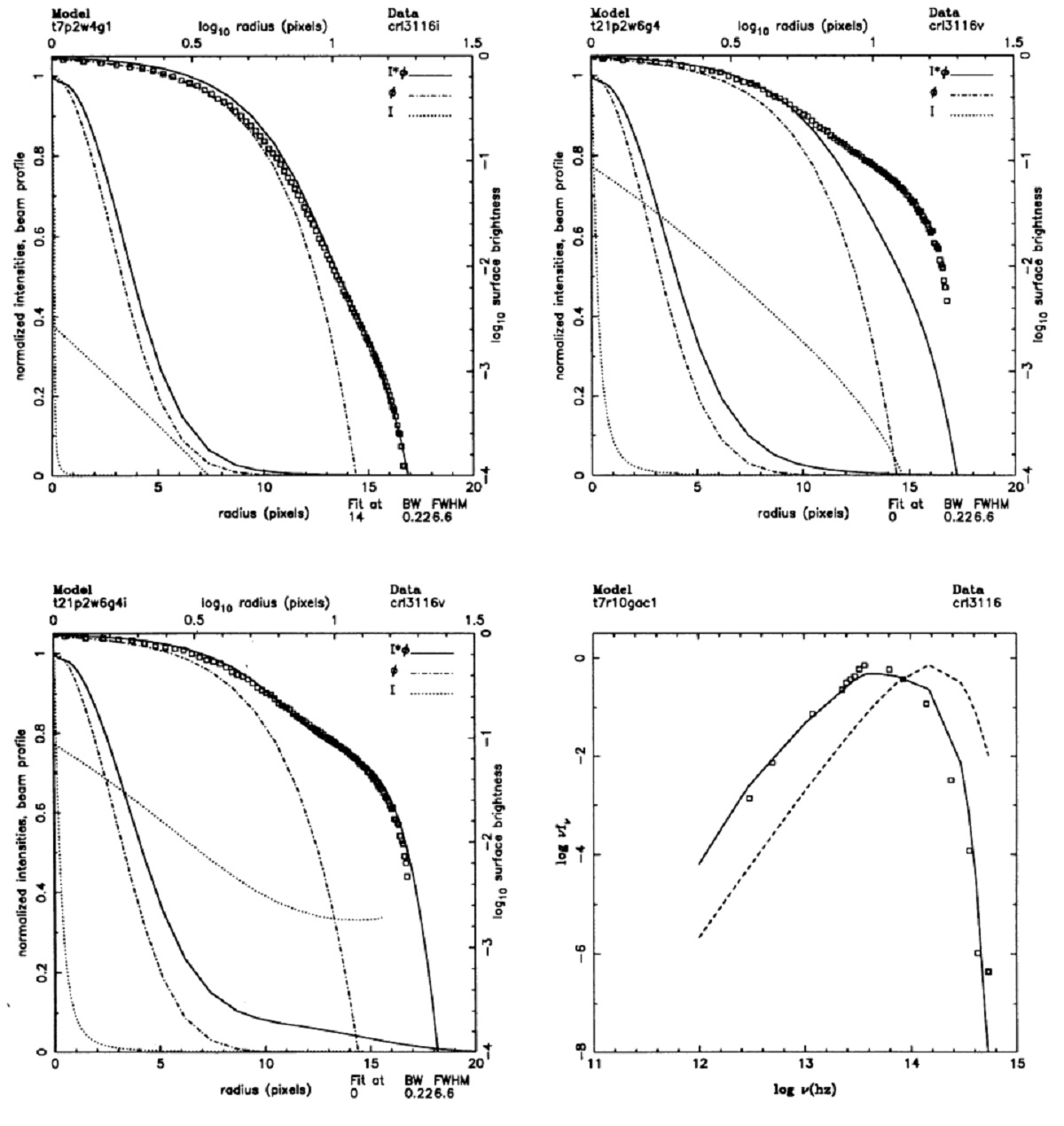

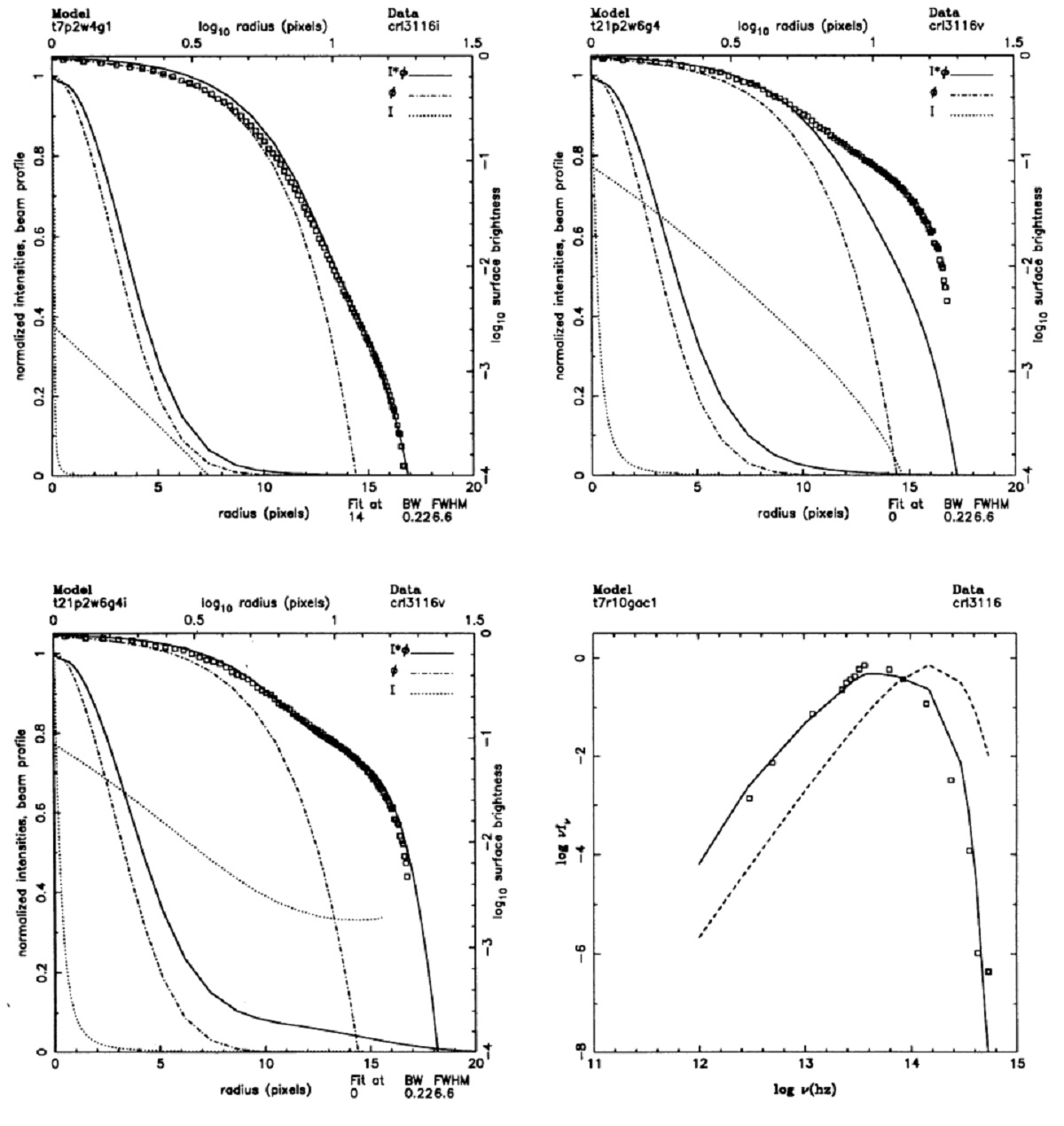

計算法 ρ ∝ r-p の球対称星雲で輻射輸送モデルの計算を行っ た。計算は半方向モーメントで行った。ダストは非晶質炭素の複素屈折率を 採用し、ミー計算により吸収と散乱断面積、非対称パラメター g を求めた。 CRL 3116 CRL 3116 = LP And 炭素星の星周層は部分的にしか分解しきれなかった。 そこで、モデル表面輝度をPSF で畳み込んで観測と比べた。 I-バンド輝度分布を合わせると、p = 0, 1, 4 は合わない。p = 2, 3 は合 うが、p = 3 の低い光学的深さは V- バンドをフィットしない。したがって、 p = 2 がベストである。図1では、左上の τ(I) = 7, 右上 τ(V) = 21 が相当する。 ( さすがにこの τ は変?) モデルは観測より急激な輝度低下を予想している。そこで、外側の星間輻射の 照り返しを加えた=左下。 (実線が四角に合うようになったこと?) |

フィットのまとめ 結果として、ρ ∝ r |

|

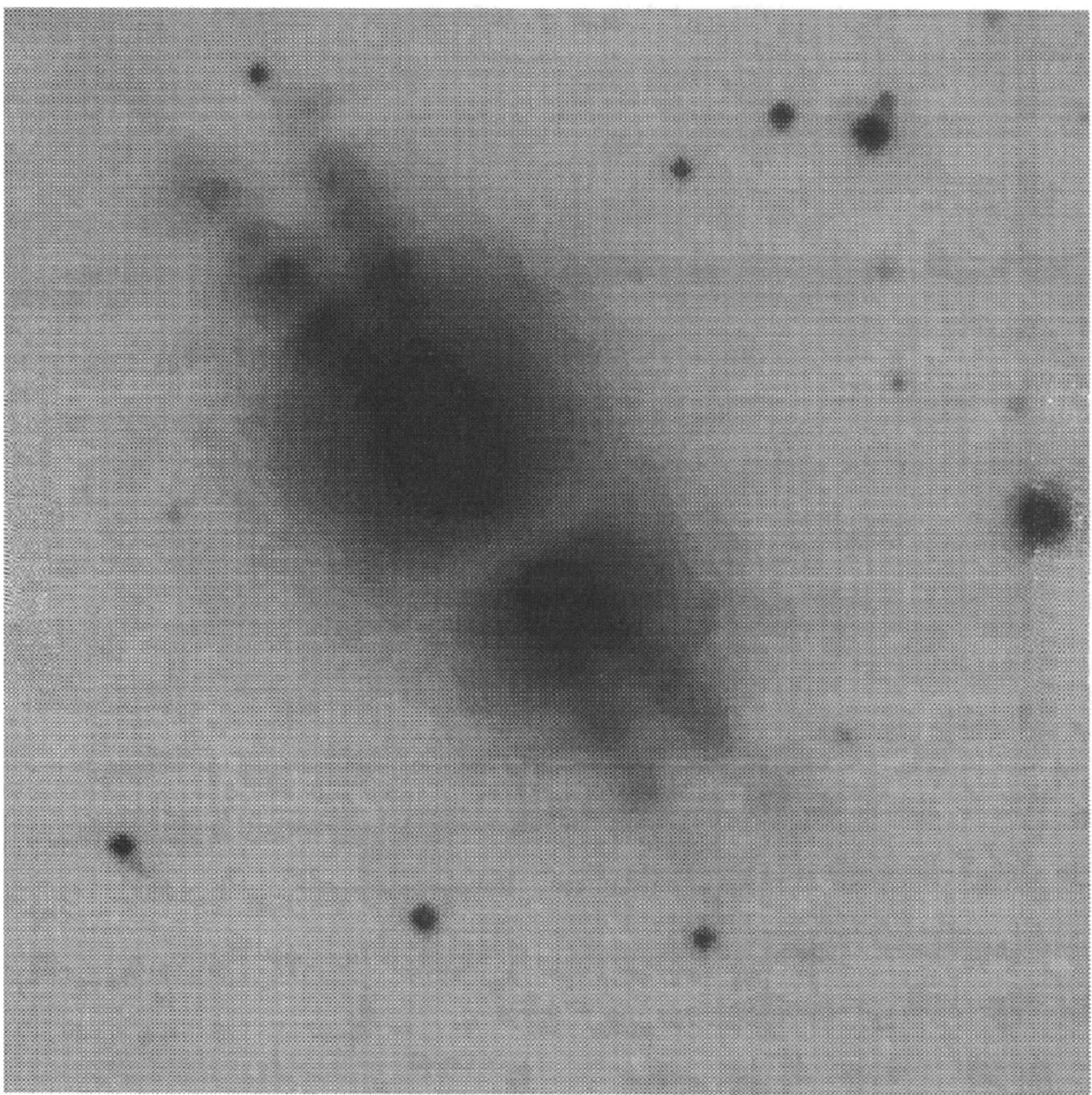

双極星雲 エッグネビュラ= CRL 2688 は双極星雲の古典例である。様々な電波分子線 の観測(Kawabe et al 1987) から、星周物質の分布は円環状であることが分か っている。中心星は隠されているが、円環の極方向から出た光が散乱されて ダンベル型の反射星雲を形成する。 膨張外層 内側の暖かい分子星周層を囲み、膨張する冷たい外層がある。膨張速度は 20 km/s で、AGB 期に放出された物質と考えられる。 |

図2に "poor wuality" の画像を示す。新しく見つかった特徴は、 (1)以前から知られていた「角」だが、さらに先まで伸びている。 (2)円弧状の構造がいくつか同心円を成している。年輪は間歇的なマスロスの 証拠であろう。 |