| WISE の 5年間に亘るサーベイを基に全天変光星カタログを作製した。 100 回以上の測定を条件として注意深く選ばれた 50,282 の周期変光天体が検出 され、その内 34,769 天体 (69 %) は新発見であった。多くは銀河面と赤道の 曲付近に集中する。GCVS の既知変光星を用いて、中間赤外変光曲線に基づく 変光星の分類法を確立した。21,427 個の EW-型食連星、 5654 個の EA-型食 連星、1312 セファイド、 1231 RR Lyr が同定された。 | 文献中の既知変光星と比較して、短周期変光星の誤分類は 5 %、長周期では 10 % と見積もった。カタリナカタログとの比較は独立に決められた二つの変光 タイプ、周期、振幅は良い一致を見せた。この拡大変光星サンプルは、銀河系 構造と減光の研究だけでなく、恒星進化理論に制約を与え、JWST の観測候補を 提供する。 |

|

過去の全天変光星探査 All Sky Automated Survey (ASAS) Pojmanski 1997 は初めての全天変光星 サーベイで V < 14 mag を探った。そのカタログ (Pojmanski 2005) は食 連星 10,000 個、周期変光星 8000 個を含む。その後、 R-バンドで Robotic Optical Transient Search Experiment (ROTSE) Akerlof et al 2000 と Northern Sky Variability Surveu (NSVS) Wozniak 2004 が行われた。Hoffman et al 2009 は NSVS から 4659 個の周期変光星を発見した。最近では、near-Earth Object survey が周期変光星を追加している。 Sesar et al 2011, Palaversa et al. 2013 は、Lincoln Near-Earth Asteroid Search (LINEAR) の観測から 7000 の変光星を見出し、分類した。Catalina Sky Survey's Northern catalog (Drake et al 2014) と Southern catalog (Drake et al 2017) は V = 20 mag までの 110,000 周期変光星を同定した。このカタログは食連星と RR Lyrae の 数を大幅に増加させた。 その結果、太陽系近傍と銀河系ハローの構造の詳細な 研究 (Drake et al 2013, Chen et al 2018a) が可能となった。VISTA Variables in Via Lactea (VVV) チームはバルジと南天円盤の Ks 多期観測を行い、 404 RR Lyrae を南円盤中に発見した。Minniti et al 2017. |

減光則 Matsunaga et al 2018 は赤外減光則の普遍性を疑問を投げかけた。レッド クランプを用いた研究 Zasowski et al 2009, Wang, Jiang 2014 は近赤外 減光則は比較的一様だが、中間赤外減光則は変化が大きいことを示唆している。 レッドクランプに比べると、周期型変光星は減光を分離し、同定する能力が 優れている。セファイドと RR Lyrae は銀河系の腕、バルジ、バー、中心の 距離と構造の研究に役立つ。 Matsunaga et al 2011 は銀河中心核円盤中に 3個のセファイドを発見し、 Feast et al 2014 は5個のセファイドから外側 円盤のフレアを追った。 WISE 変光星 ここでは WISE 5年間のデータから周期型変光星を探す。5万以上の変光星が 確認された。W1 = 14 mag までの全天変光星調査が完成した。新しく 34,000 以上の変光星が見つかった。 |

|

WISE 運用 WISE 正常運転。2010 Jan. - 2010 Sep. NEOWISE Solid Hydrogen 無しで4か月。ここまでが ALLWISE Data Release で、 WISE ALL SKY Dara Release より精度が高い。 WISE hybernating state 2年間。 NEOWISE-R 2013 Oct. に reactivate された。"near-Earth object WISE reactivation (NEOWISE-R) mission" W1 と W2 運転。 合体変光データベース 現在、NEOWISE-R の4年間データ が公開。従って、 ALLWISE と NEOWISE-R を合わせると、全部で5年間分、約 10観測期の測光データが得られる。各観測期には 10 - 20 画像が 0.14 - 0.132 日の間隔で撮られた。 |

変光の検出 大部分の星は 100 回以上の検出があり、周期 0.14 - 10 日の変光星を同定 できる。ALLWISE と NEOWISE-R との間に存在するゼロ点の差について Mainzer et al 2014 に詳細な解析がある。W1 = [8, 14] mag, W2 = [7, 13] mag では、 系統的な 0.01 mag の差と、0.03 - 0.04 mag の統計的散らばりが存在する。 データ選択 WISE カタログは 7 億個の星に対する 1000 億測光データを含んでいる。そ こで、我々は ALLWISE カタログの変光指数 "var_flag" = 6, 7, 8, 9 の星のみ を扱う。これにより少数の変光星が排除されるかも知れないが、擬変光星を除く ことの恩恵は大きい。この結果、候補星の数は 270 万に減った。角距離 1" 以下 の測光を集めることで、マルチエポック測光データを得た。測光精度 "null" の 等級は除いた。同様に、S/N 比 "snr" = "null" のもの、プロファイルフィット の結果の χ 二乗 "rchi2" = "null" のものも排除された。 qi_fact > 0, saa_sep > 0, "moon_masked" = 0, "qual_frame" > 0 はその他の種類の判定基準を与える。qi_fact は画像の質を与え、0 は画質最低を 表す。saa_sep は サウスアトランティックアノマリーの縁までの距離を deg で表す。 saa_sep > 0 は WISE が外側にあることを意味する。"qual_frame" はフレーム の質を表す(qual_fact と表示?) |

|

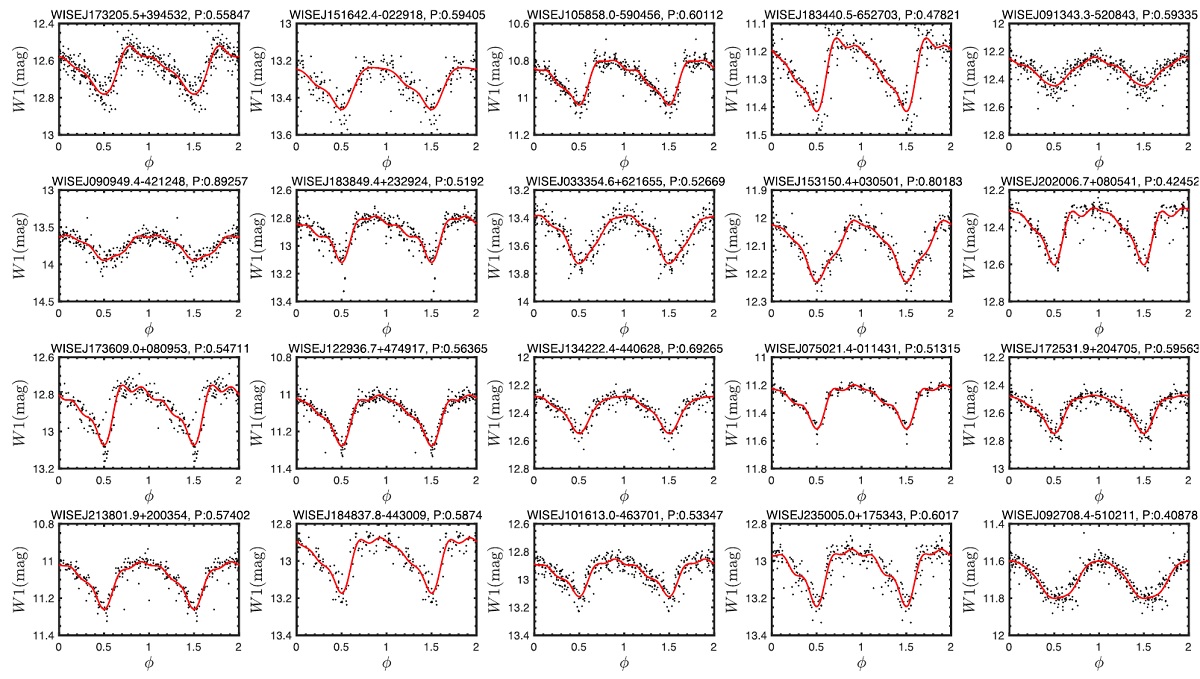

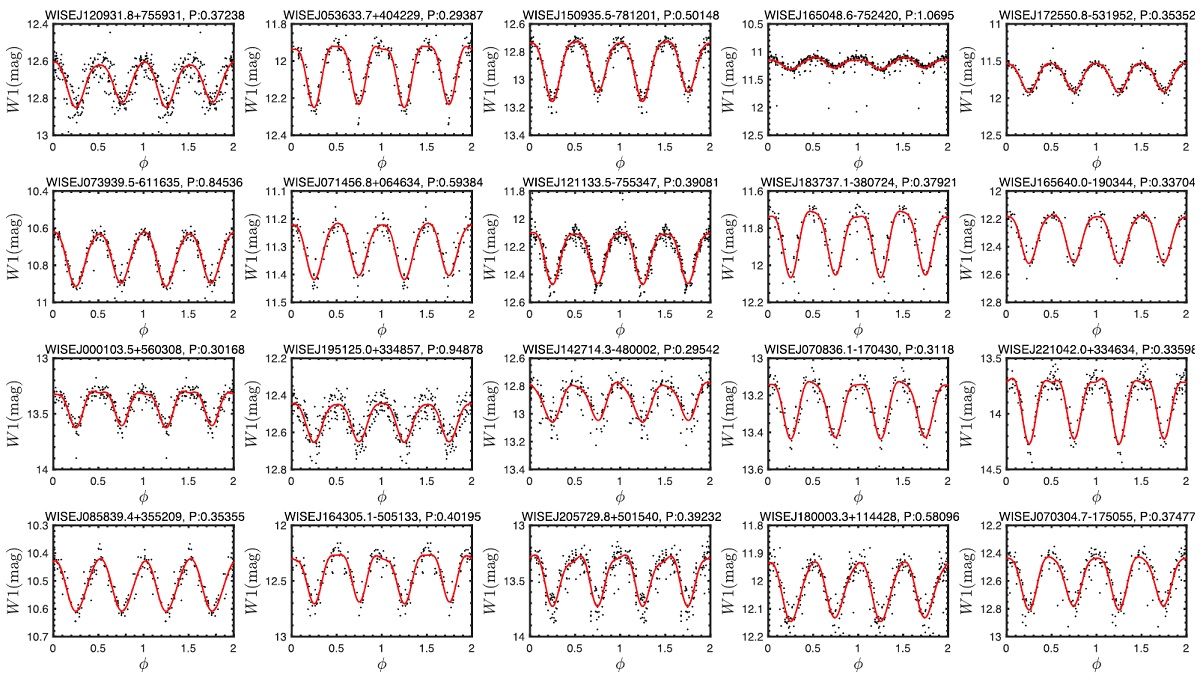

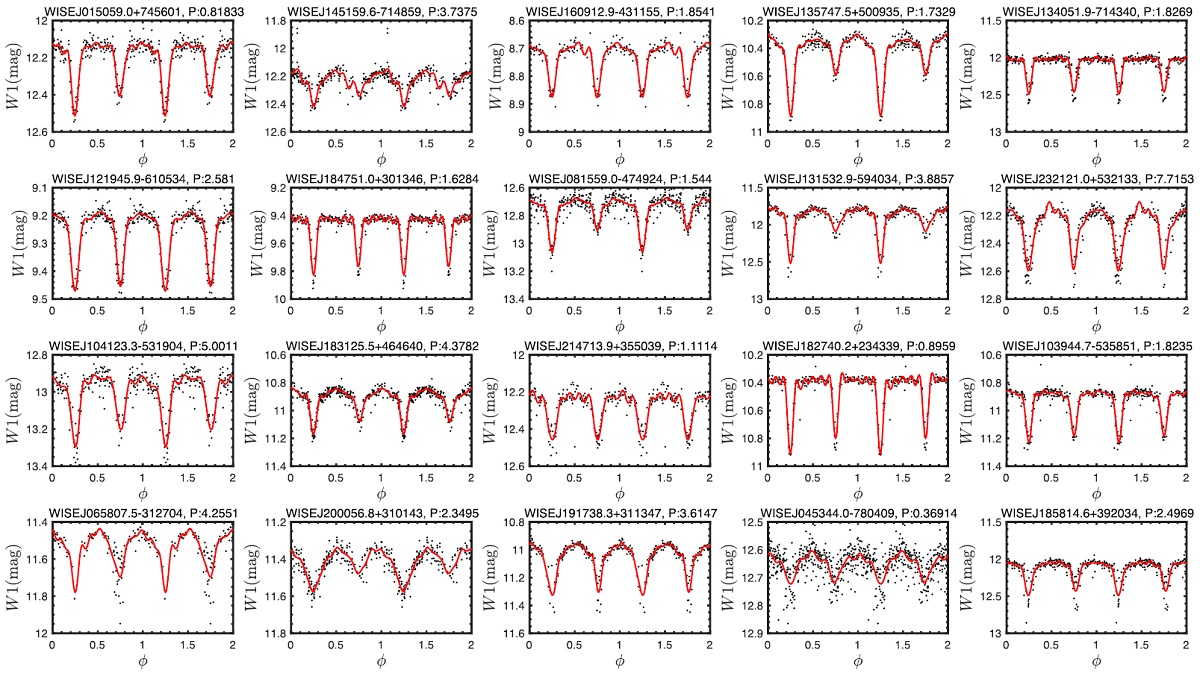

変光星候補の選択基準 Lomb-Scargle ピリオドグラム法を採用した。入力周期は 0.01 - 7 day -1 で 0.0001 day-1 とした。周期は power spectral density (PSD) 極大周波数から得られ、標準偏差 σ50% と σ95% は、極大 PSD の 50 % と 95 % に当たる PSD から 評価される。予備的な周期不確実さ σ1(P) は後者から 導かれる。 σ50% < 0.21 と σ1(P)/P < 0.20 を変光星候補の選択基準とした。σ50% = 0.21 は ピークが平坦になる境界値である。この選択により、偽りのノイズを 10 % 以下に抑える。 フーリエ解析 次に 4次のフーリエ解析を行い、 f = a0 + a1cos(2πt/P+φ1) + a2cos(2π2t/P+φ2) + a3cos(2π3t/P+φ3) + a4cos(2π4t/P+φ4) を各変光曲線にフィットして、R-自乗 (R2 > 0.7) と平均 二乗誤差のルート RMSE < 0.05 を変光星候補とした。位相アイドルネス レートはビンサイズ 0.01 で評価し、アイドルネスレート 50 % より大は 捨てた。さらに、高次係数が大きい、 a3 > 0.08, a4 > 0.08 の星も捨てた。こうして 68,034 星を残した。 suspected variables 幾つかの候補星の変光曲線を視察して分かったのだが、データ点の非均一な 分布は大きな問題である。これが誤った周期へと導く可能性がある。データ点 は位相により5つのビンに区分けされ、平均確率(?)、ベストフィットフー リエラインの周りの散らばり、平均分散(どう違うのか?)を評価する。 この3つのどれかが 3σ 境界外にあり、かつ3つの値が全て 1σ 境界外にある場合に天体を除去する。それらは、今後観測点増加に伴い、より 良い周期が得られる可能性があるので、"suspected variables" とフラッグを 立てておく。 |

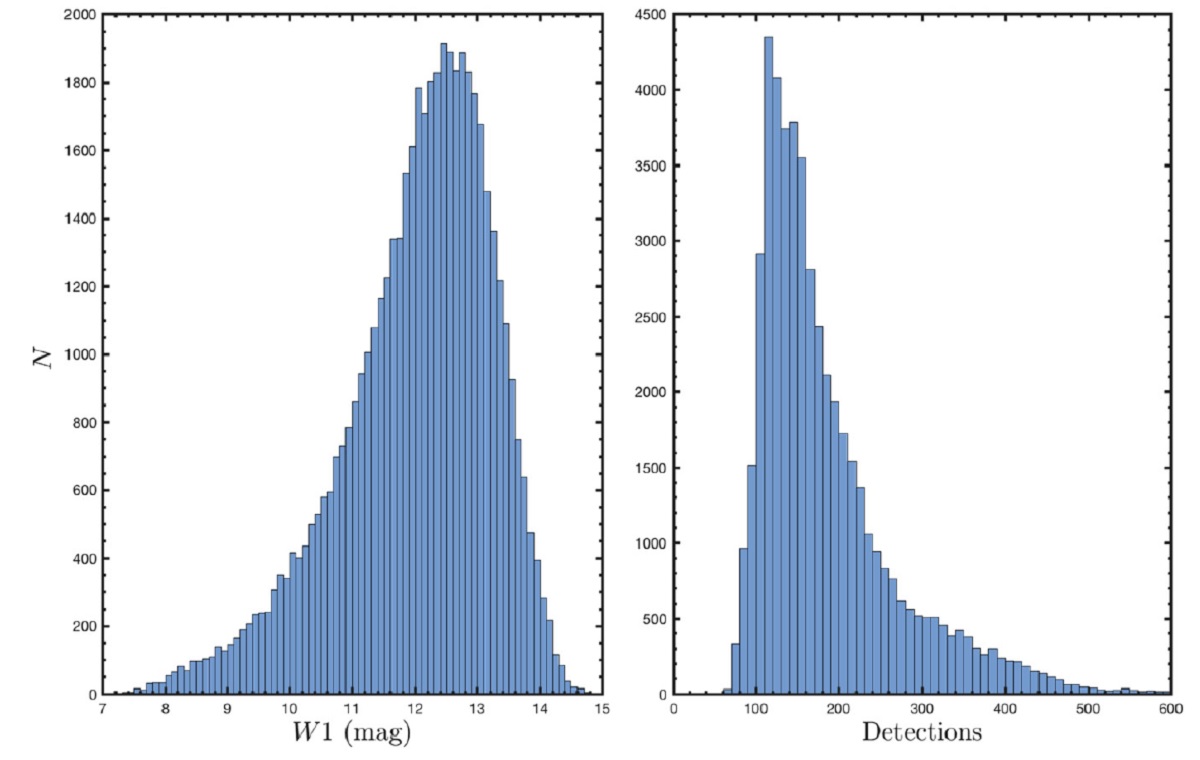

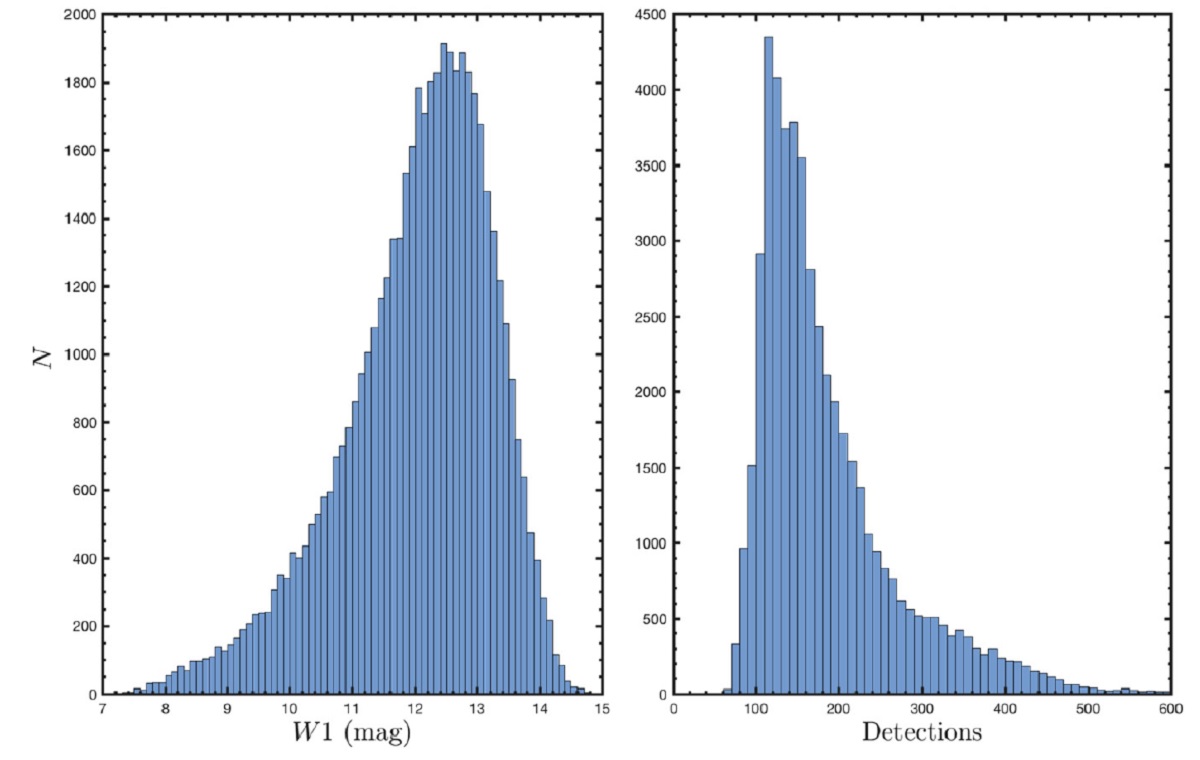

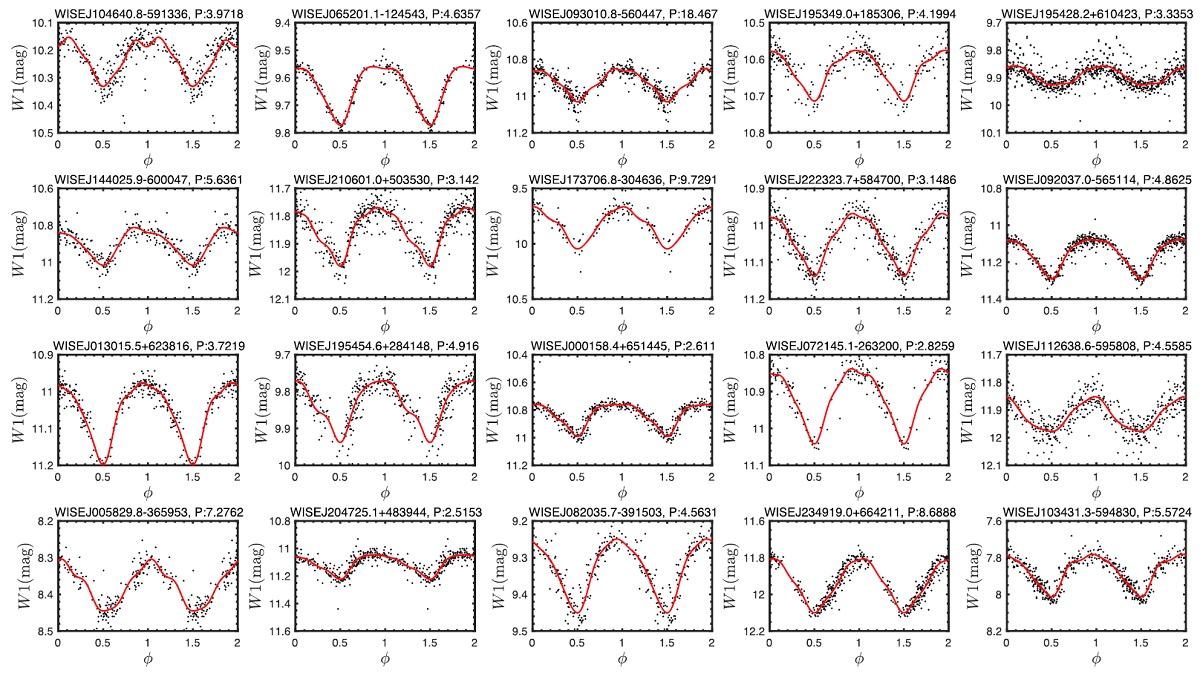

図2.50,296 変光星の振幅-周期関係。 周期不確実 選択の最終ステップは周期が不安定な星を、特に長周期変光星から、除くこと である。4年間データと5年間データを別々に扱って決めた周期からベスト周期 が決まる。二つの周期間に 10 % 以上の差があったら、"suspected variables" とフラッグを立てる。周期差は第2周期不確実 σ2(P) とす る。周期不確実は σ1(P) と σ2(P) の 大きい方を採る。 図1=等級分布 こうして残った変光星は 50,296 星である。図1にそれらの W1 分布を示す。 大部分は W1 = [8, 14] にある。図1右側には検出回数の分布を示す。 図外、 600 回以上、は 489 星である。2853 星の検出回数は 100 回以下である。 図2には 50,296 変光星の振幅-周期関係を示す。 |

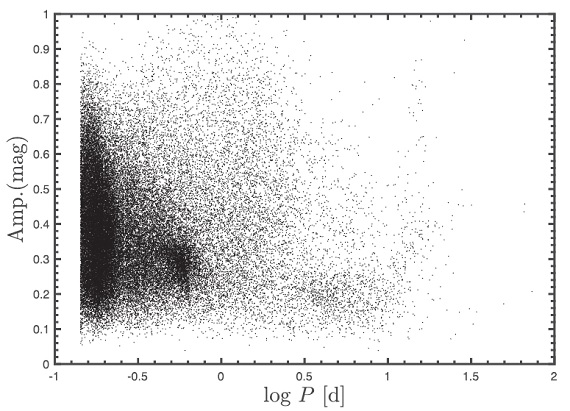

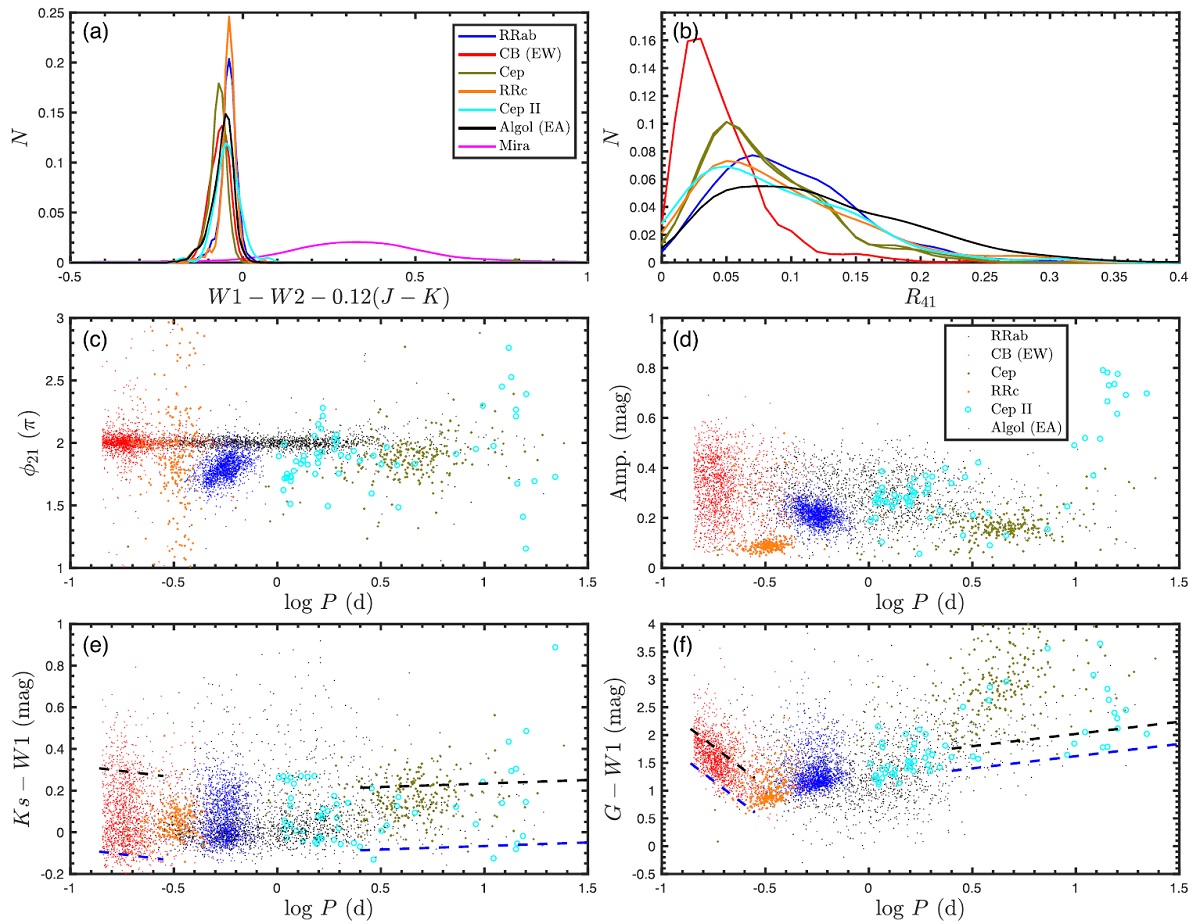

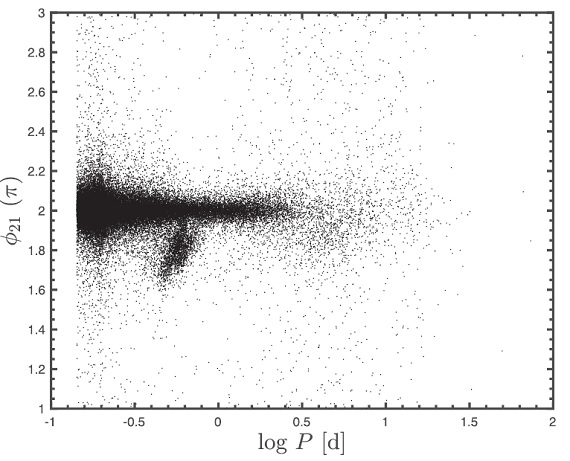

図4.φ21 - log P 図。分布は図3(c) とよく似る。食連星は φ21 = 2π 付近で最も著しい。 RRab は log P = [-0.5, 0.0], Cep-Is log P > 0.5 に見出される。 GCVS による分類の確認 変光曲線のカラー、周期、形を分類に用いた。その結果を GCVS と照合した。 WISE の等級検出範囲では、EW-食連星(EWs)の 80 %, I-型セファイド(Cep-Is) の 60 %, ab-型 RR Lyrae (RRab) の 49 %, EA-型食連星(Eas) の 46 %, c-型 RR Lyrae 星(RRc) の 43 %, II-型セファイド(Cep-IIs) の 42 % が確認された。 (どういう意味か?例えば、WISE で マルチエポック観測がなされた RWs の 80 % がこの仕事で EWs に分類された という意味か? ) ミラ型星は周期が長すぎ、今回検出できなかった。そこで、今回は GCVS ミラ を使い、我々のサンプルミラの赤外超過を調べた。 赤外超過 固有の赤外超過を持つ星から通常の星を区別するため、Flaherty et al 2007 は [3.6-4.5] < 0.6, [5.8-8/0] < 0.2 という基準を導入した。我々は (W1-W2) - 0.12 (J-Ks) < 0 とする。 (これって、減光フリーな量なのかな?) 図3(a) を見ると、ミラ型星だけがこの基準の外にある。 周期 図3(d) - (f) には変光星を周期 P に沿って並べた。 φ21=変光曲線の非対称性 図3(c)を見ると、= φ21 = φ2 - 2φ 1 の分布が、食連星では対称的であるのが分かる。W1では EWs の 85 %, EAs の 93 % が |φ21-2π| < 0.1π である。 周期型変光星では非対称性が特に可視域で強い。赤外では対称性が強まるが、 W1 ではまだ残る。P = [2, 10] 日の Cep-Ia は φ21 = [1.5, 2.1] π に分布する。Cep II ではもっとランダムになる。 |

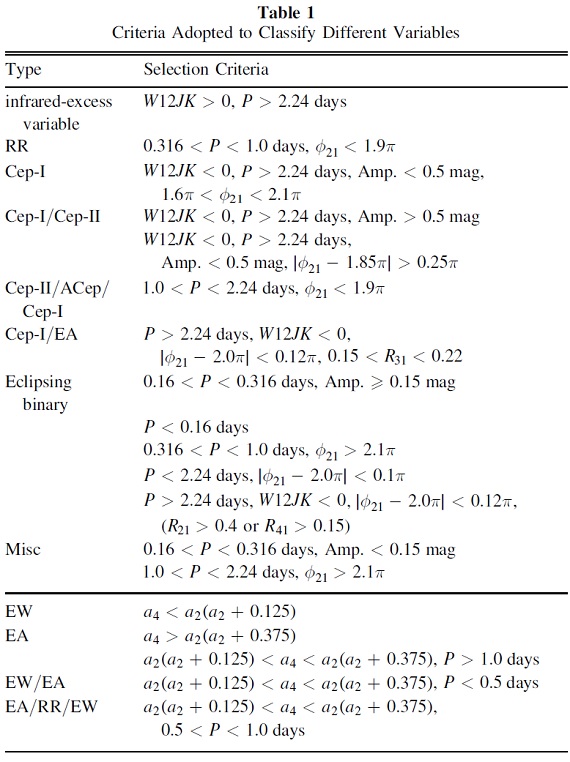

表1.変光星分類の基準 R41 R41 = a4/a1 は EAs を他から区別する のに使える。Cep-Is R41 = 0.25, EWs は R41 = 0.20 で途切れるからである。図3(b) を見よ。 振幅 振幅も分類パラメターとなる。図3(d) を見よ。 分類基準 以上の性質を組み合わせて、EWs, EAs, RR Lyrae, Cep-Is, Cep-IIs, 赤外 超過変光星を分類できる。カラーは赤化の影響があるので分類に使用しない。 表1に分類の基準を示す。W12JK = W1 - W2 - 0.12(J-Ks) > 0 で定義される 赤外超過星にはミラ型星、SR 星、それに少数の Bes, Vep-IIs, YSOs が含まれる。 これらの星は周期が長く suspected variables に収められている。 |

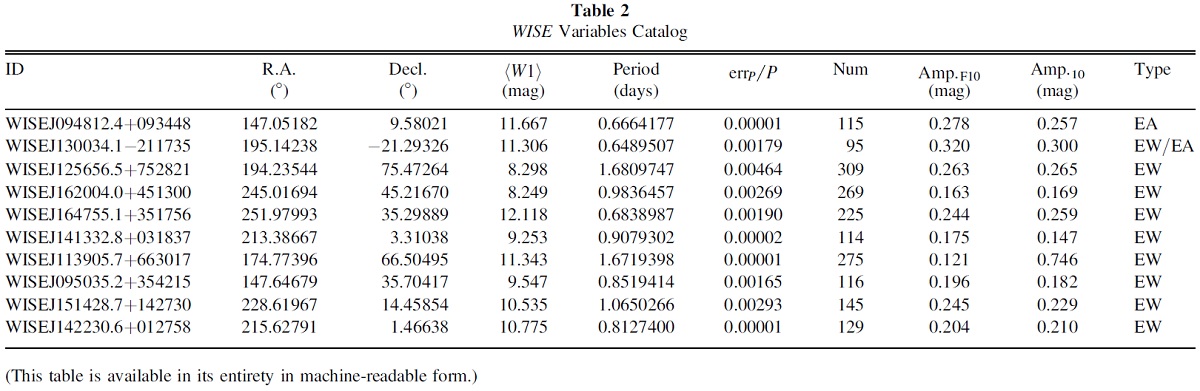

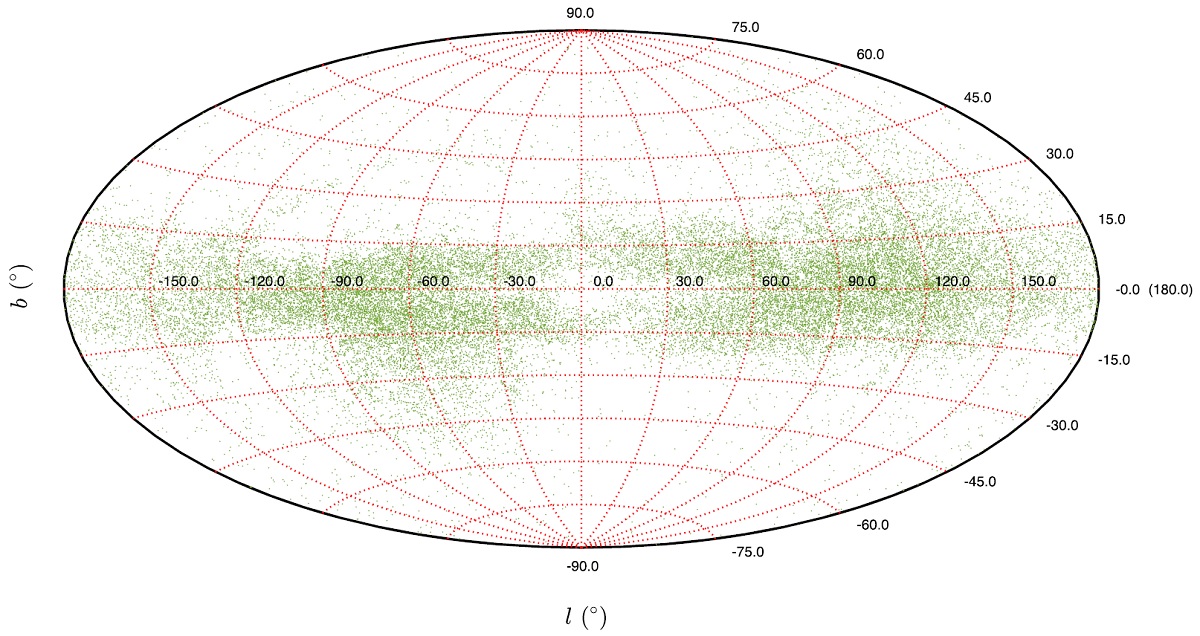

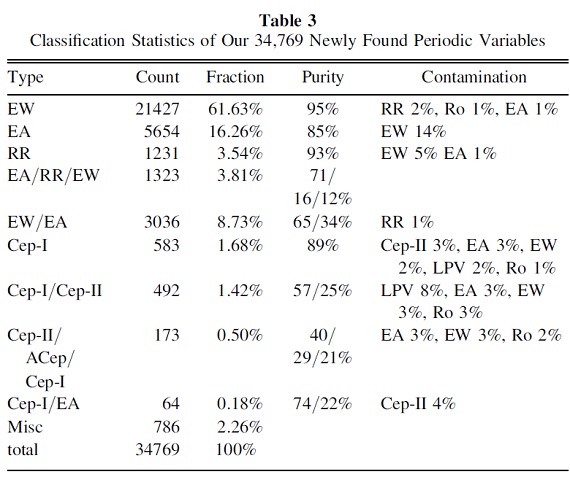

表3.新発見周期型変光星 34,769 個の分類数 表2=カタログ例 表2にカタログ例を示す。ただし、本文にある項目の説明と表2の項目は一致しない。 5.1.新しい変光星表3=新発見変光星の統計Simbad を使い、既知の変光星との位置同定を半径 5" で行った。多くの変光 星が半径 1" - 2" 内に見つかった。15,527 星が既知変光星であった。残りの 34,769 星は新変光星である。表3に新変光星の統計を示す。 図5=分布 図5には新発見変光星の銀河座標分布を示す。赤道極付近は従来の探査で あまり観測がなかったので新発見数が多い。GC 付近は混み合い効果で WISE 検出率が下がった結果数が少ない。 |

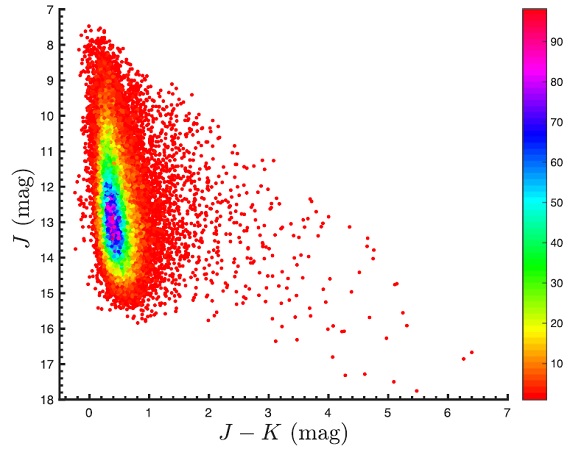

図6.変光星の色等級図 図6=色等級図 図6にはこれら変光星の色等級図を示す。約 1000 個の星は E(J-K) > 1.0 である。すなわち AKs > 1.0 mag の減光を受けている。 |

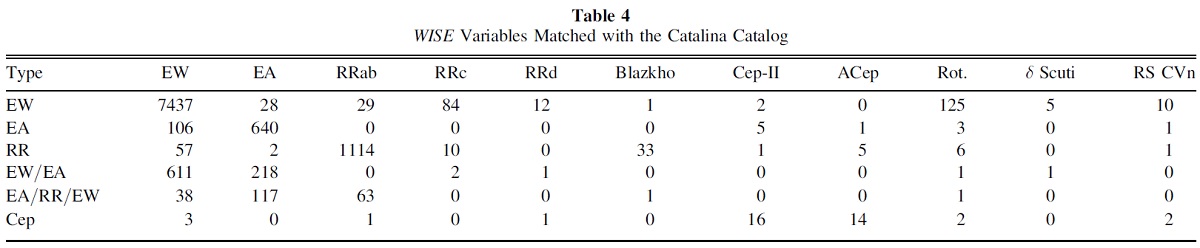

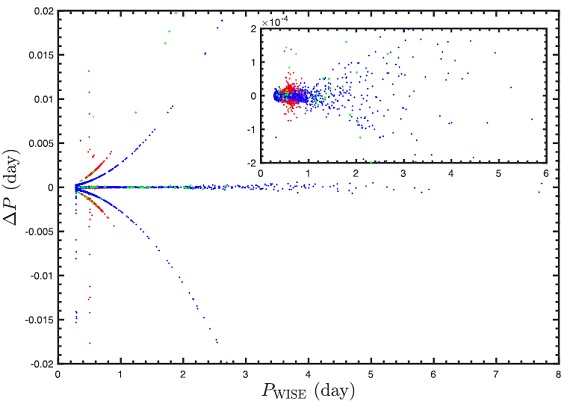

図7.カタリナ変光星との周期比較。 ΔP = PCatalina - PWISE. 青点=食連星。赤点= RRab. 緑点=その他。 5.2.カタリナカタログとの比較 |

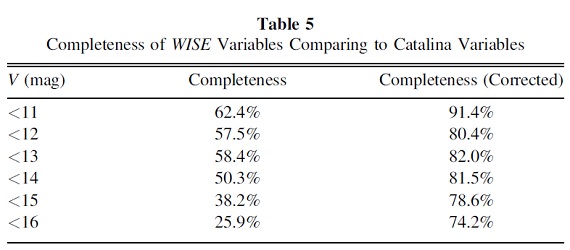

表5.カタリナ変光星と比べた WISE 変光星の完全性 5.3.完全性 |

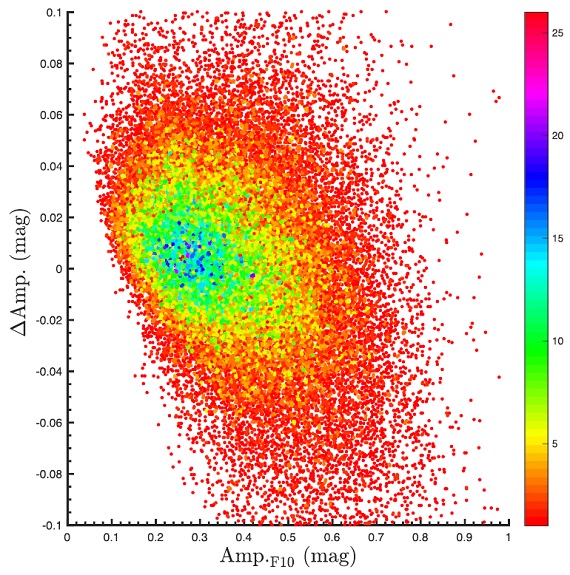

図8.AmpF10 = 10-次フーリエフィットで決めた振幅と 10%-90% 範囲振幅 Amp-10 との比較。ΔAmp = AmpF10 - Amp-10. |

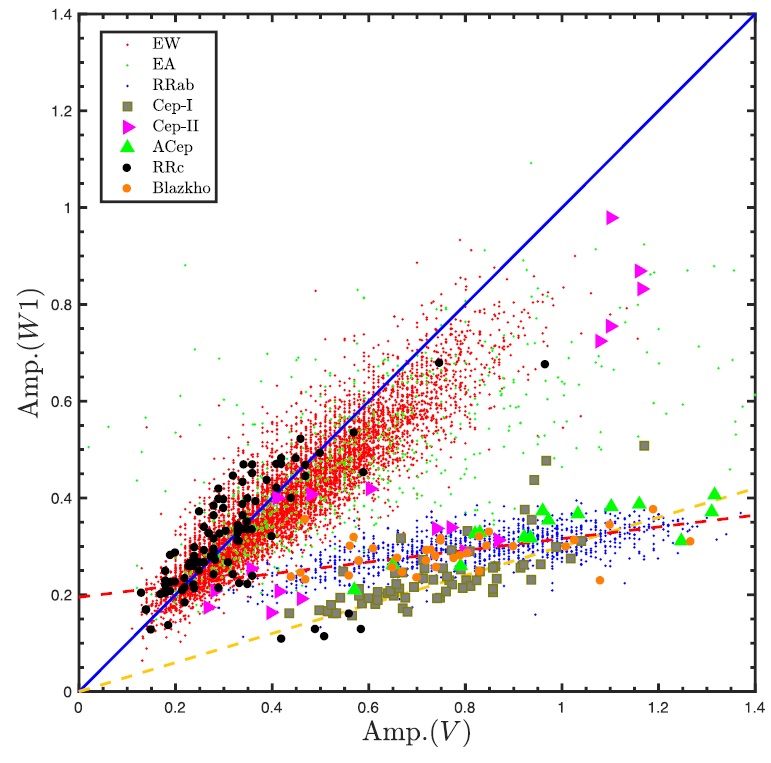

図9.W1 振幅と V 振幅の比較。青線は W1 振幅 = V 振幅 のライン。赤破線= RRab. 青破線=Cep-I. |

| Berdnikov 2008 には測光精度の良いセファイド 500 個が載っている。 ASAS カタログ Pojmanski et al 2005 は 800 Cep-Is を含むがサンプルにコンタミ があることが問題である。現在、銀河系構造の研究に用いられるセファイドの数は 約 450 Genovali rt al 2014 である。これらのセファイドが大部分太陽近傍にある ことを注意しておく。 | 内側銀河系のセファイドは数十しか見つかっていない。それらは Matsunaga et al 2013, 2015, Dekany et al 2015, Tanioka et al 2017, Inno et al 2018 である。我々は今回 1312 セファイドを新しく見つけ、その大部分は内側銀河系に 属する。これは、内側銀河円盤の構造の研究を大きく前進させるだろう。 他に、セファイド PLR の高精度化、星団セファイドの発見は貴重な情報を提供して くれる。ただ、約 10 % は食連星、回転星、長周期擬周期変光星などのコンタミが あり、ダブルチェックが必要である。 |

| RR Lyrae も古い種族を表す重要な距離指標である。今回新しく見つかった 1231 個の RR Lyrae は太陽近傍の RR Lyrae 数を大きく増やした。 | 特に、赤化 の強い領域で重要である。ただ、食連星が 6 % 程度混ざっている。 |

| 食連星は、 EA = 分離型、EB = 半分離型、EW = 接触型連星に分類される。 中でも W UMa-型連星は周期 0.25 - 0.56 日で PLR があり、距離決定に 使える。Chen et al 2018a はカタリナサンプルと ASAS カタログからの 20,000 W UMa 型接触連星を用いて太陽近傍の構造を研究したが銀河面は星間吸収のため 抜けていた。 WISE W UMas はその空隙を埋める。その結果、太陽から 2 - 3 kpc までの銀河系構造が研究できるようになった。 | EA-型連星の殆どは分離連星で、その視線速度と周期から恒星パラメターが 決まる。 |

| ALLWISE と NEOWISE-R 5年間のデータから多数の周期型変光星を発見した。 特にセファイドは内側銀河円盤におけるセファイドの数を一桁増やした。 | また、赤化の大きな領域に見つかった変光星に基づき、赤外減光則の研究が できる。 |