2.1.観測とデータ処理

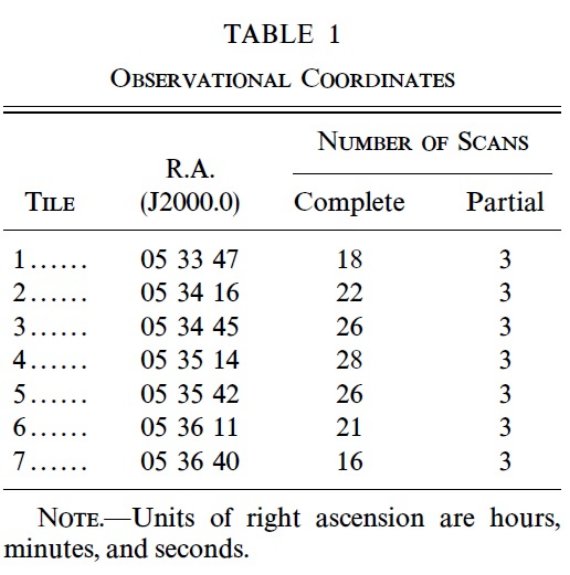

タイル2MASS の標準観測はタイルを単位とする。タイルは Δα × Δδ = 8.5′ × 6° である。今回の観測 は隣り合う7タイルからなる。タイル位置は表1に載せた。

観測間隔

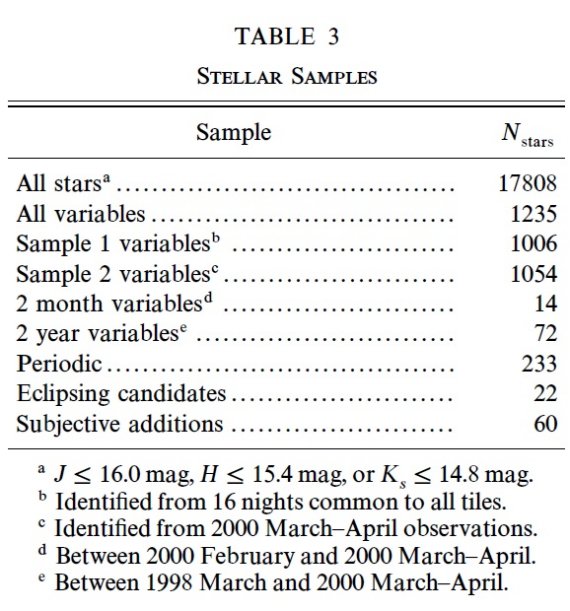

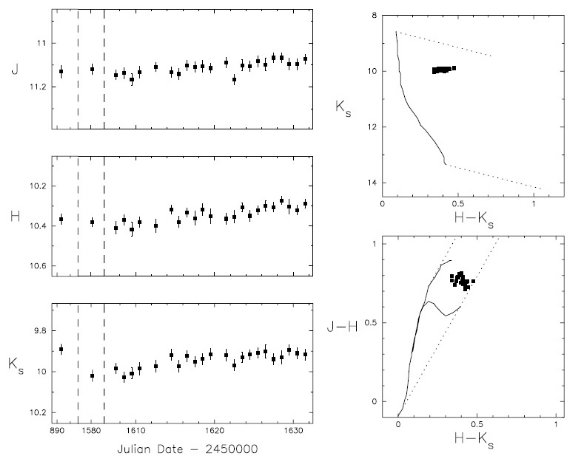

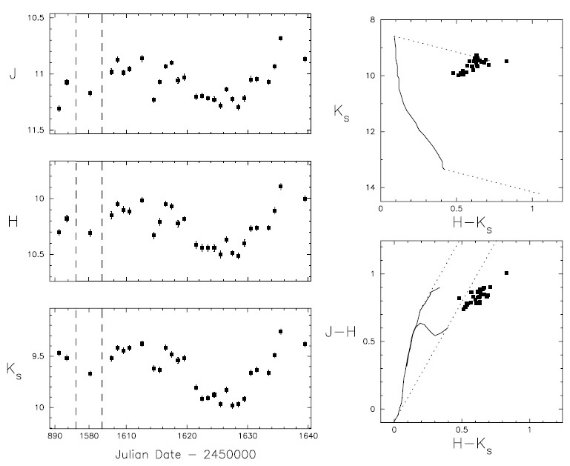

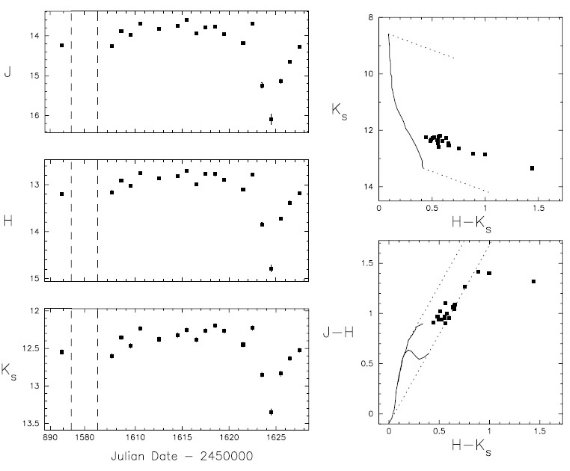

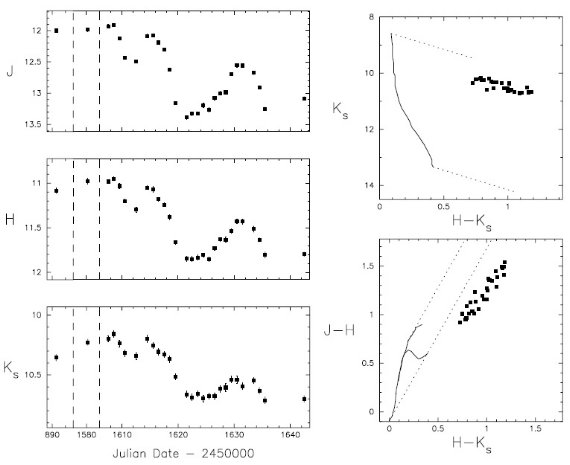

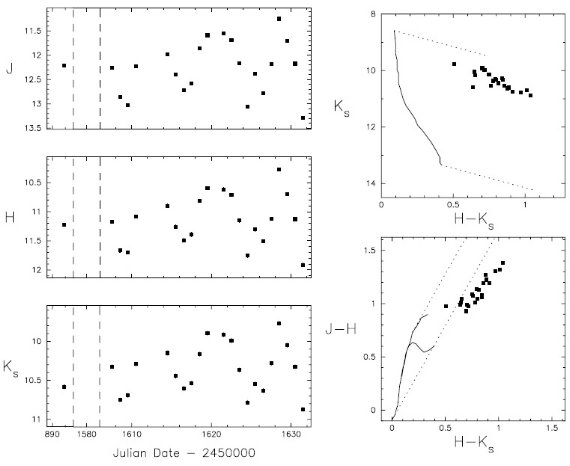

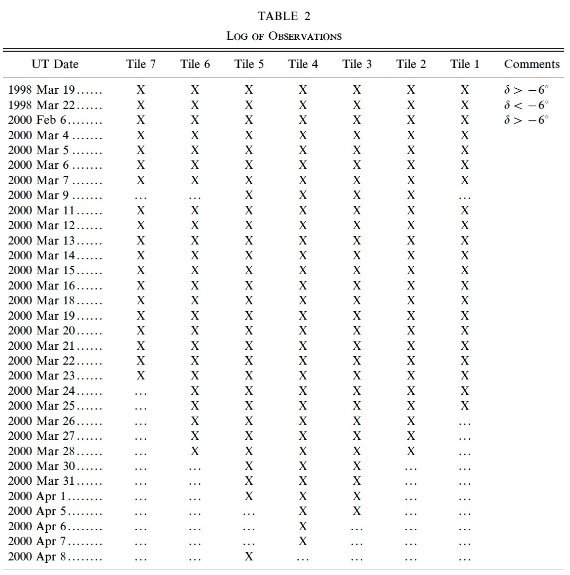

通常 2MASS 観測: 1998 3月、2000 2月。

オリオン観測: 2000 3 - 4 月の 36 日間の内の 29 晩で観測。

3 月の 16 晩は 7 タイルを観測。以降は部分的。

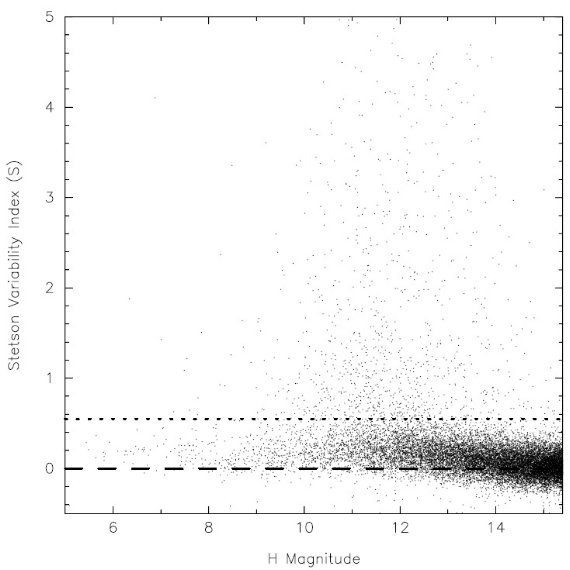

表2に観測ログを載せた。全体では、 1 - 36 日、 2 か月、2年のタイムスケール での変光が検出可能となった。

表1.観測位置

データ処理は IPAC の 2MASS パイプラインを通して行った。

2.2.点源リスト

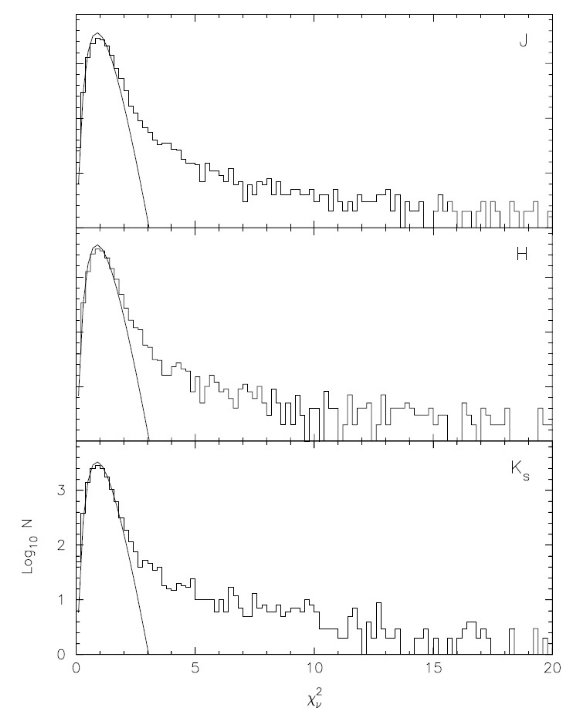

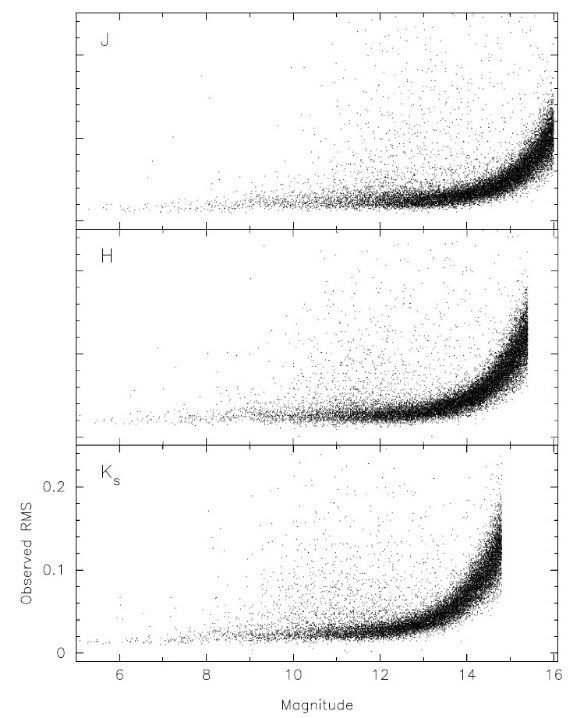

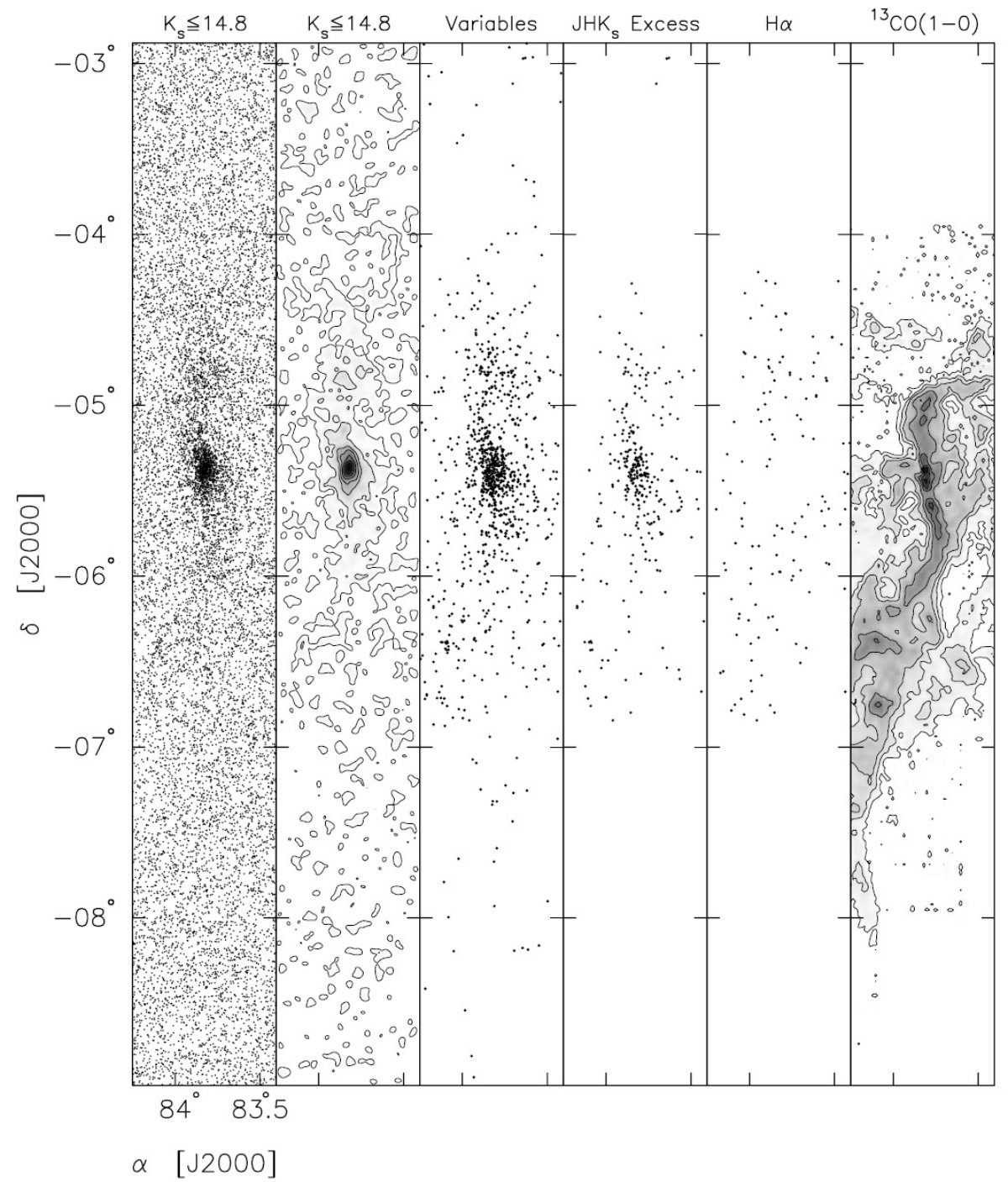

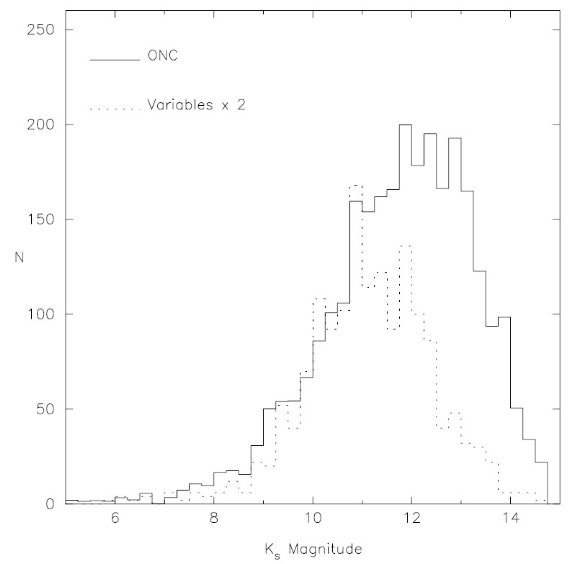

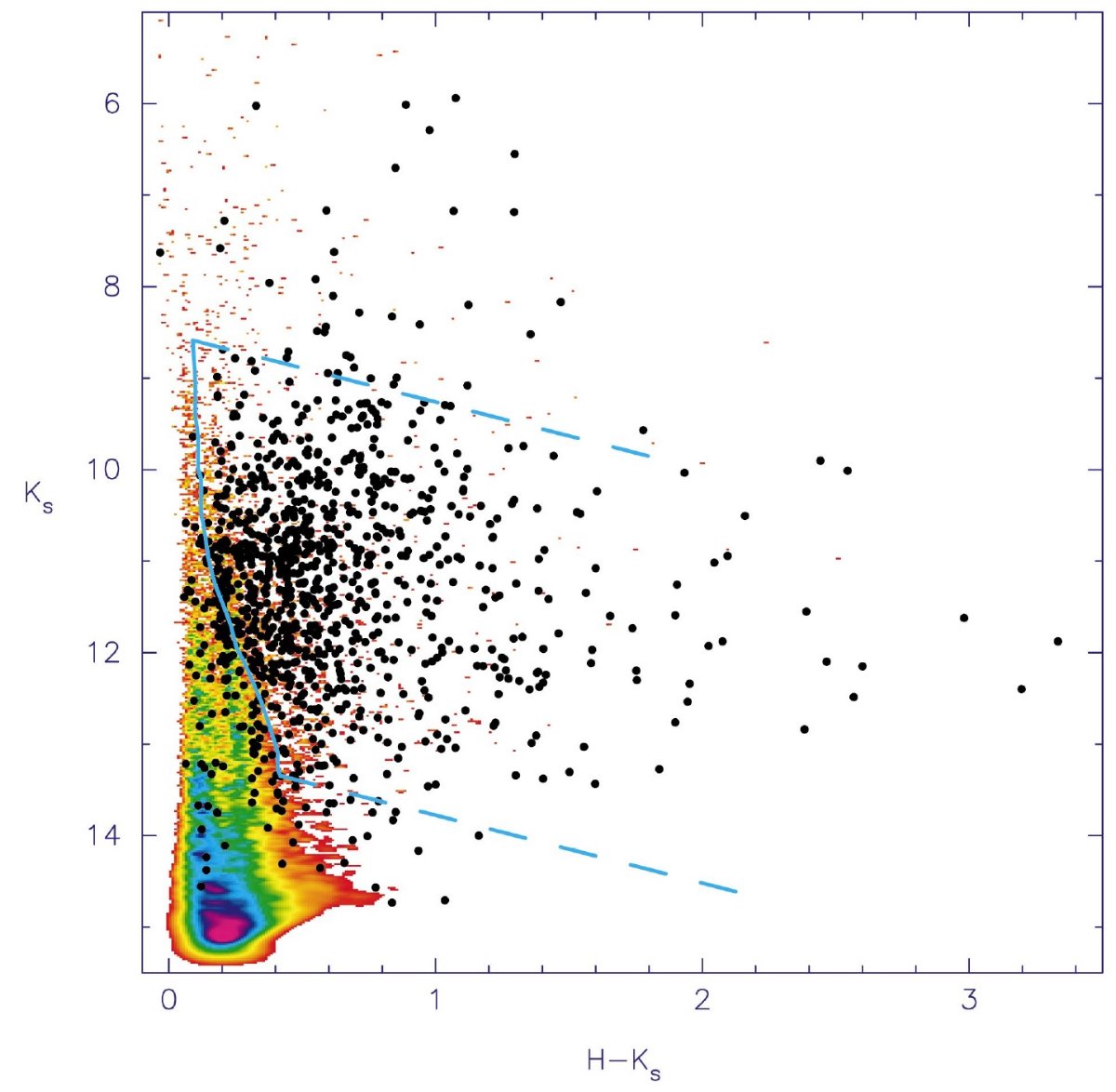

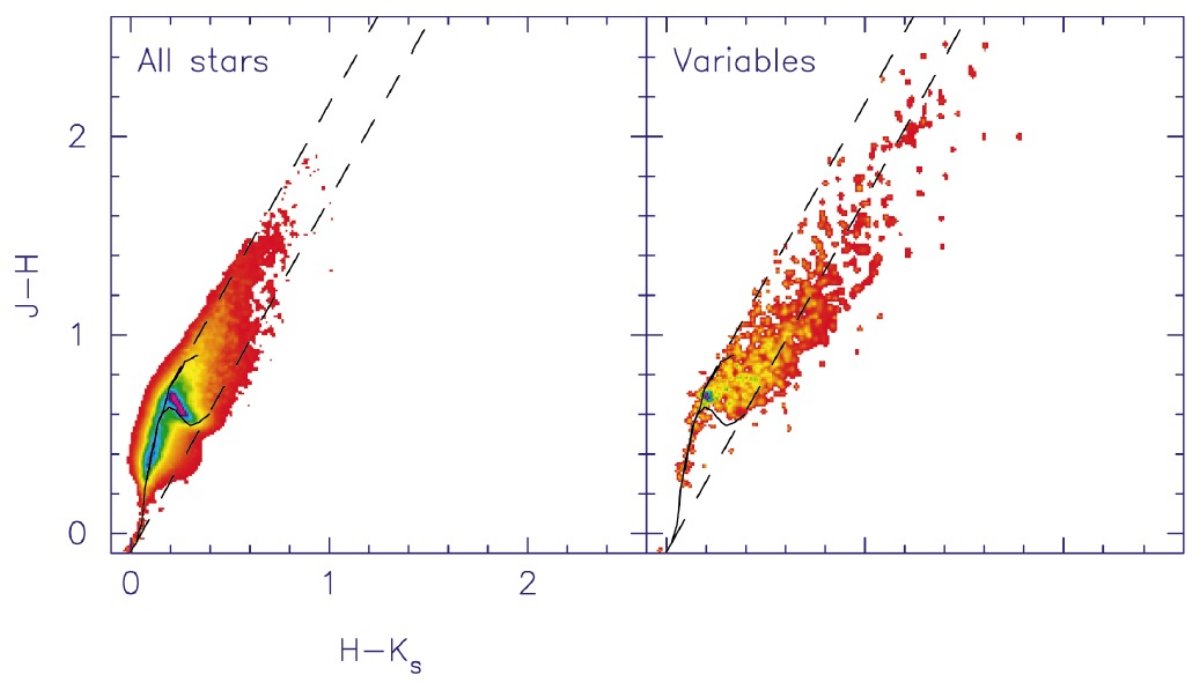

16 晩の観測中 15 晩で検出された星の限界等級は J = 16.0, H = 15.4, Ks = 14.8 で 5.12 deg-2 の領域内に 18,552 星あった。ただ、内 744 は明るい星の周りのしぶきであった。最終的には、 α = [83.405, 84.250], δ = [-8.98, -2.88] J2000 内に 17,808 星が残った。

表2.観測ログ