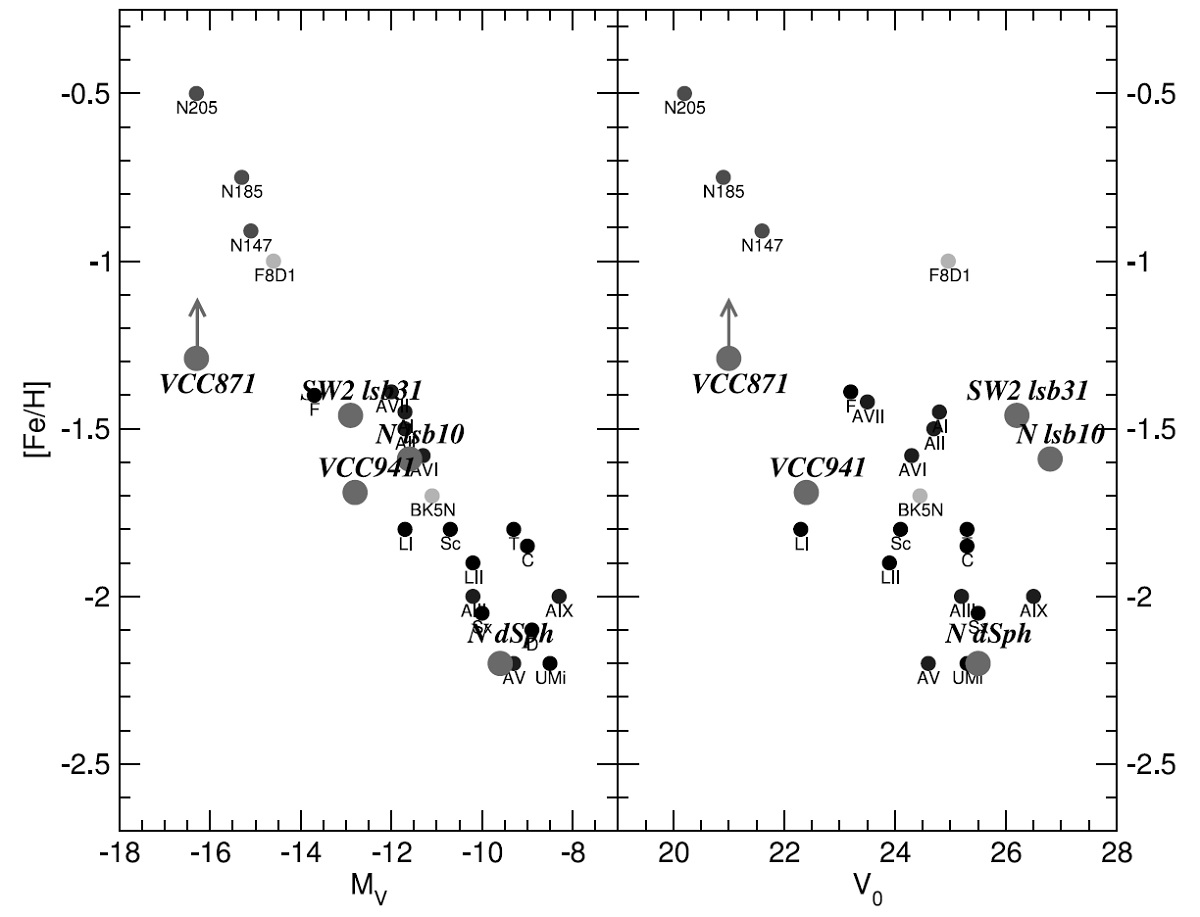

| ACS/HST を用い、おとめ座銀河団の中心部で多数の矮小楕円銀河を含む2領域 を撮影した。 F555W - F814W 画像にはそれらの銀河中の赤色巨星が、RGB Tip の1等下まで、分解されて写っていた。中心輝度が低い、Bo > 27.0 という 理由で、二つの銀河が標的に選ばれた。このように、星への分解はこのように 希薄な銀河の存在を明らかにする。どの銀河にも明白な帰属が認められない赤色 巨星も見つかった。5つの矮小銀河、近くの渦状銀河のハロー、それに銀河間 領域2か所で V-I CMDs が得られた。 | それらの図の RGB tips から距離、メタル量を推定した。矮小銀河星の平均 メタル量は [Fe/H] = [-2.4, -1.2] で、局所群と M81 群の矮小楕円銀河に対 する光度-メタル量関係に乘る。表面輝度が極端に低い二つの銀河でメタル量は それほど極端な値を取らず、[Fe/H] は銀河表面輝度と相関しないようだ。おと め座銀河団銀河の距離指数は 31.0±0.05 = 16.1±0.4 Mpc で ある。一方、銀河団内空間に存在する星の距離指数は 31.2±0.09 = 17.4±0.7 Mpc である。 |

|

先行研究 局所群の外の矮小銀河における個々星の解析が最近 M81, スカルプター、 Cen A 群のような近傍銀河群で開始された。Caswell et al 1998, Jerjen, Rejkuba 2001, Karachentsev et al 2001,2002, 2003, Da Costa 2004, Rejekuba et al 2006. 次はおとめ座、フォルナックス、コマのように大きな 銀河団にある矮小銀河中の星を個々に分解することだろう。Harris et al 1998 は WFPC2/HST を用い明るい Virgo dE を研究した。この論文は ACS = Advanced Camera for Surveys を用いる。 CCD 地上観測 Caldwell et al. 2006b は KPNO 4m 鏡 B, R CCD 撮像により、おとめ座銀河 団内の数領域を調べた。その結果、Binggeli et al 1987 が写真撮像で達成した より 1 等深い等級に到達し、表面輝度の非常に低い矮小銀河が見つかった。 |

HST による個々星の分解 しかし、銀河団中心部のように銀河間相互作用、特に潮汐効果が激しい環境 で希薄な銀河が生存できるのだろうか?地上観測では遠方の銀河群がしばしば 同様の低輝度銀河と見誤られている。HST 観測はこの問題に決着を付ける。 もし CMD が得られれば、メタル量の推定も可能となる。広く確認されている 矮小楕円銀河の光度ーメタル量関係がそのような希薄銀河にまで適用されるか は興味ある問題である。 |

|

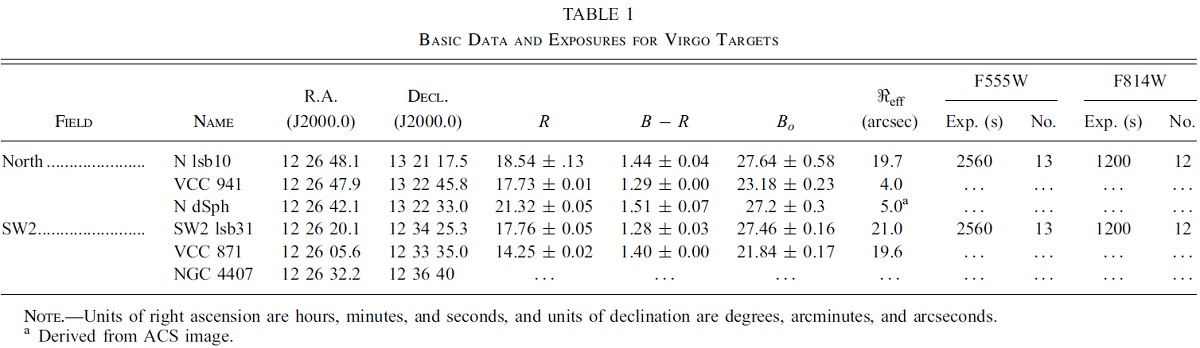

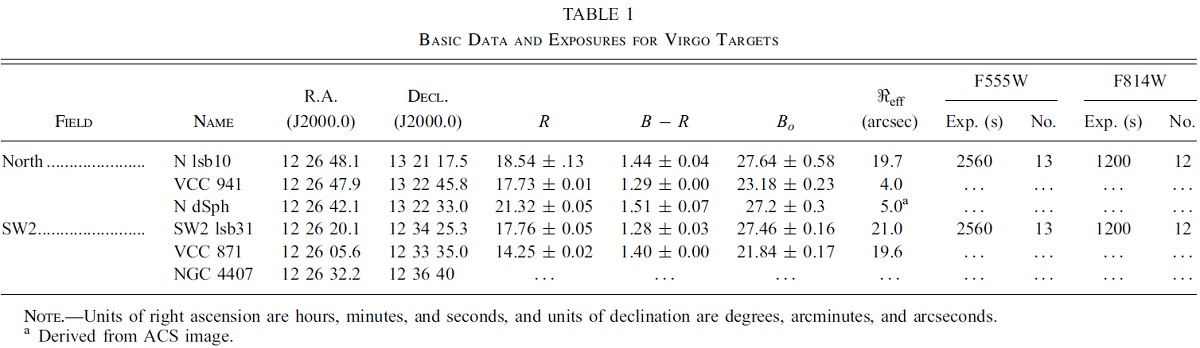

WFPC2 の到達深度 ACS/HST の到来により、従来 WFPC2 によりなされてきた局所群、 M81 群 銀河内の星の研究が新たな深みに達することとなった。WFPC2 は I = 26 まで 到達する。おとめ座銀河団は 15 Mpc (DM=30.88)より遠いと考えられる。 TRGB 等級を M(I)=-4 として、I = 26.88 で減光が 0.05 加わる。WFPC2 の 露光時間 32.2 ks = 9 hr で Harris et al 1998 はおとめ座銀河団の比較的 明るい dE 銀河 IC 3338 で I = 28 に達した。 ACS の標的=希薄銀河 ACS はおとめ座早期型銀河の個々星を分解できるだろう。もう一つの問題は コンフュージョンである。この点で、 CCD 地上観測で見つかった希薄銀河は 絶好の標的である。 2.1.対象天体の選択二つの観測フィールドCaldwell et al 2006 が作ったおとめ座銀河団低輝度銀河カタログには約 100 の天体が載っている。そこから "SW2”領域の SWS2 lsb31 と "N" 領域 の N lsb10 を選んだ。矮小銀河 SWS2 lsb31 が選ばれたのは表面輝度が Binggeli et al 1985 の写真サーベイに掛からなかったほど低輝度だが、その 存在が疑問視されるほどには低輝度でないからである。この矮小銀河は SB 渦 状銀河 NGC 871 ともっと明るい dE VCC871 の中間に位置する。このため、 ACS 像にはそれらのハローが両側からせり出してきている。N lsb10 は CCD サーベイで見つかった最も極端な例の一つで、中信 B 輝度 27.3 mag arcsec -2 である。大きさは限界輝度を 30 mag arcsec-2 として、30" = 2 kpc である。ただし、背景にあるより遠方の銀河群ではないか という疑問は払拭されていない。この領域にはやはり二つの銀河が存在する。 一つは表面輝度がより高い dE である。もう一つは小さな銀河で、地上観測では 遠方の背景銀河のように見える。ACS でやっと dSph 銀河とわかった。それらの 性質を表1にまとめた。 位置 二つの領域は M87 の近傍にある。N 領域は 1.4°=360 kpc N、SW2 領域 は 1.1°=290 kpc W に当たる。 |

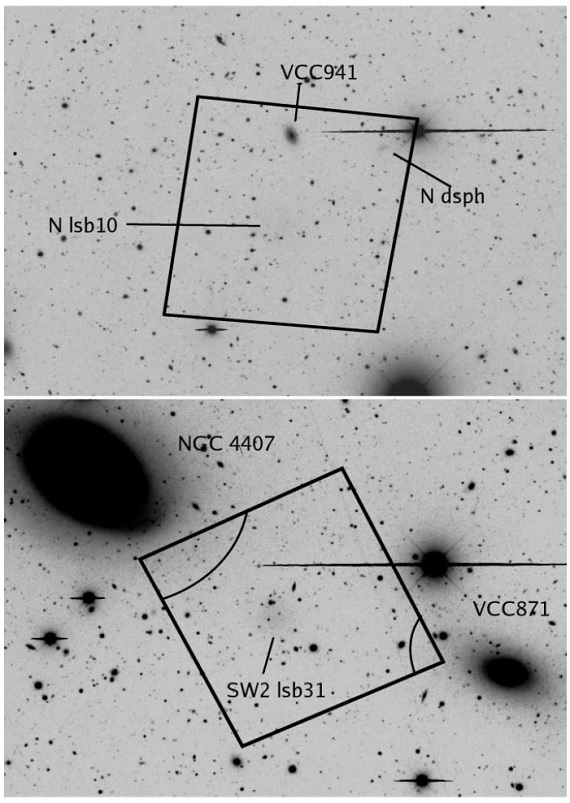

図1.上:Mayall 4m (KPNO) モザイク CCD による N 領域 R 画像。 四角枠 200"x200" =ACS 観測域。下:SW2 フィールド。NGC4407= SB 銀河。 VCC871 = dE. 曲線=銀河ハローのせり出し。 |

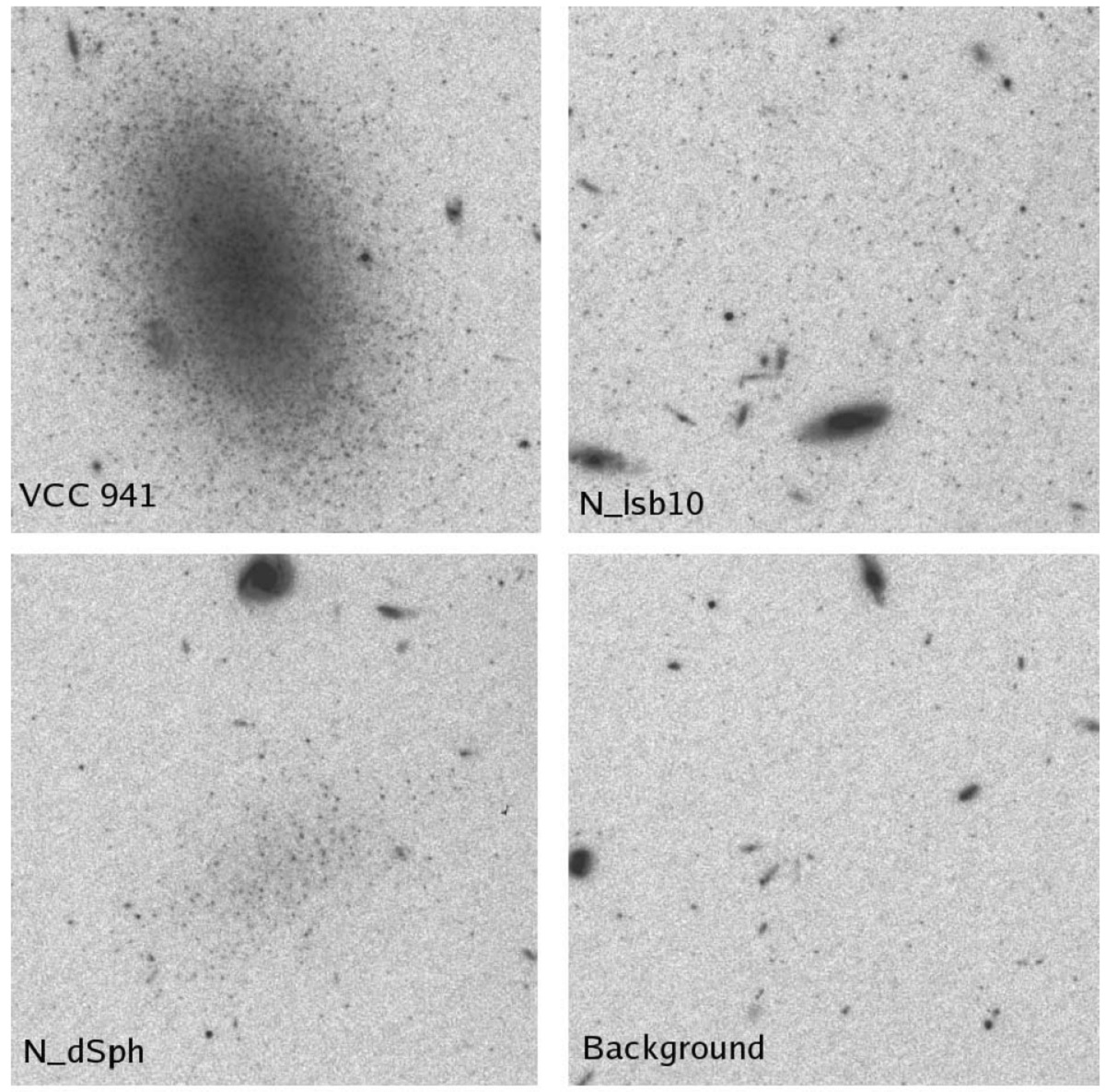

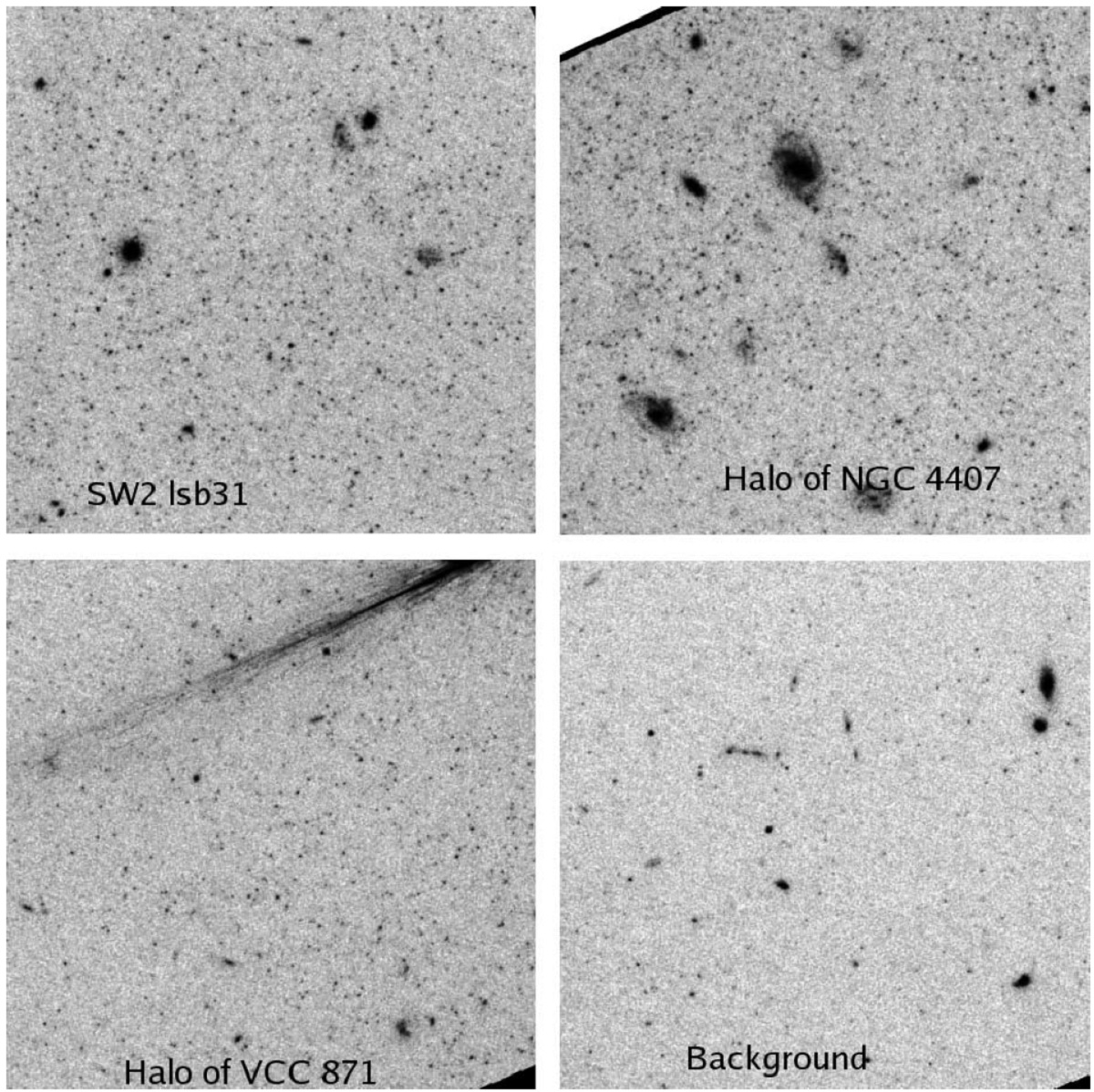

2.2.ACS 露出F555W を選んだが、スループットが低く、 F606W を選ぶべきであった。 F555W は 33,280 s = 9.24 hrs, F814W で 14,400 s = 4 hrs で各天体毎に 19 周回を要した。2点ディザリングしか行っていない。2.3.画像処理初期には適切なソフトがなく、苦労した。現在は MultiDrizzle パッケージ が使える。2.4.画像の一般的性質VCC 941図1には ACS がどこを撮ったかを示す。図2、3が ACS F814W 画像である。 中でも VCC941 ははっきりと分解された星の存在を浮かび上がらせていて、 地上望遠鏡で撮った Leo I のようである。 N lsb10 N lsb10 は VCC941 より4等暗いので、属する星の確認が疑わしくなる。比 較のために一般フィールドも示した。この銀河の星は図の画角 22.5" を超え、 半径 40" まで広がる。自動検出によれば、 VCC 41 と同数くらいの星が検出 された。 |

N dSph N dSph の発見は 4 m CCD で偶然発見され、自動的にカタログに載せられた。 この銀河も星に分解されている。 SW2 lsb31 SW2 lsb31 も非常に表面輝度が低い。しかし、ここでは星が明らかに分離して 見える。 NGC4407 ハロー NGC4407 のハローは濃い。銀河本体は 120" = 8.7 kpc の投影距離がある。 このハローは SW2 lsb31 に掛かっている可能性がある。 dE VCC871 dE VCC871 のハローも見える。興味深いのは VCC 871 の速度は 1427 km/s で、NGC4407 は 102 km/s と大きく違っていることである。二つの銀河の距離 を正確に求められると、おとめ座銀河団の運動学に貴重なデータとなる。 |

|

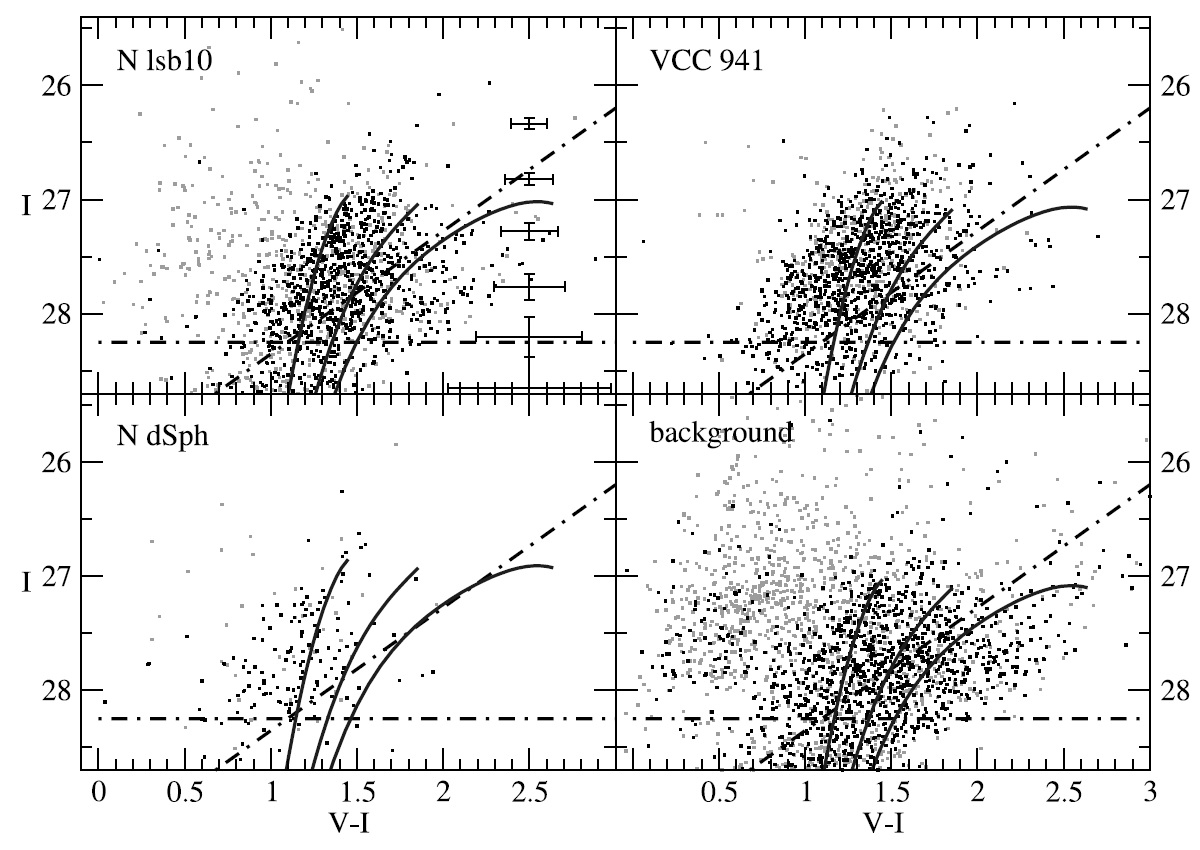

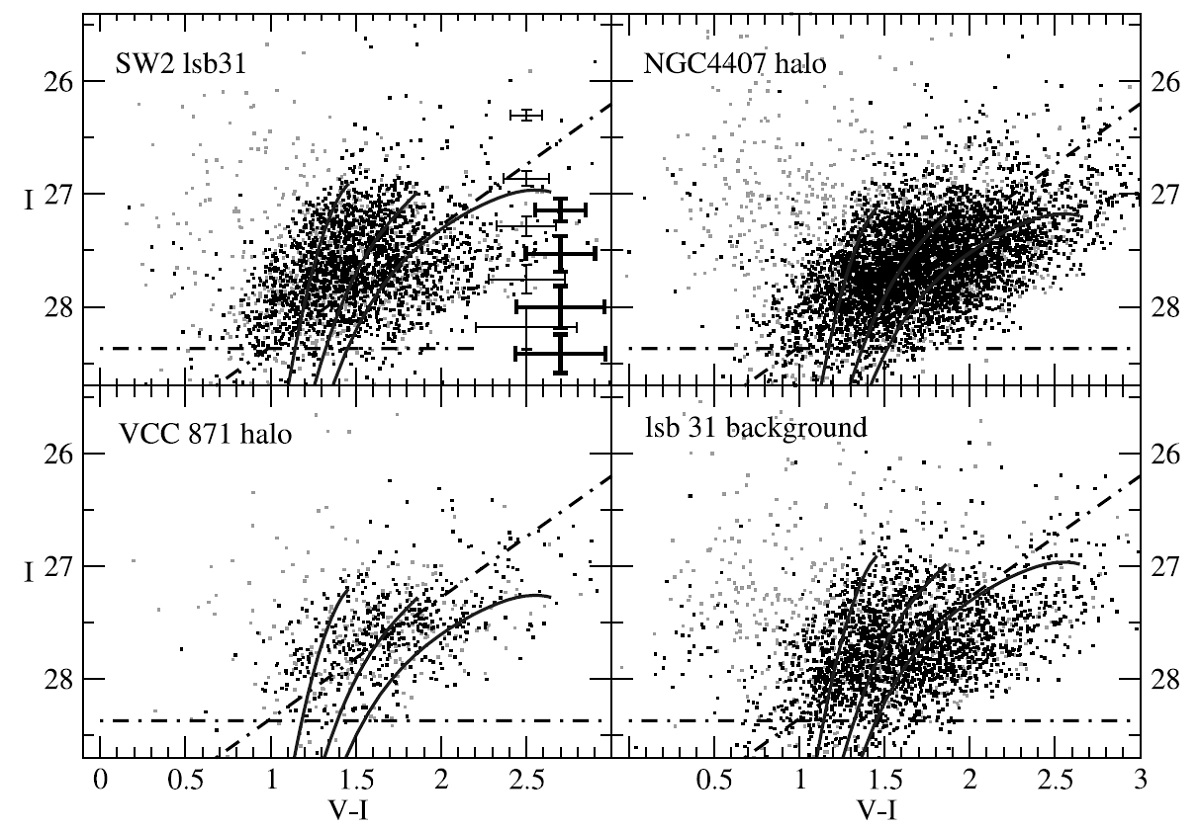

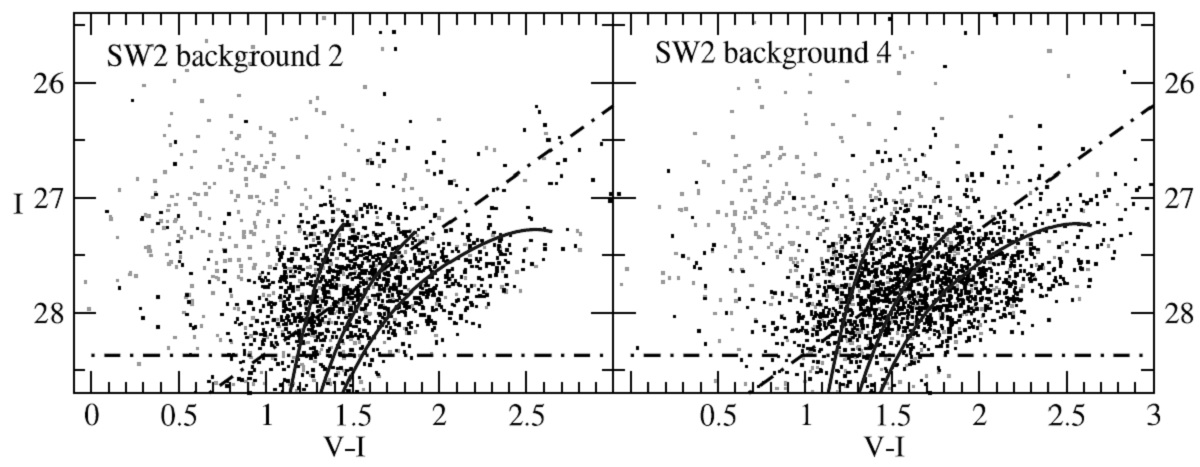

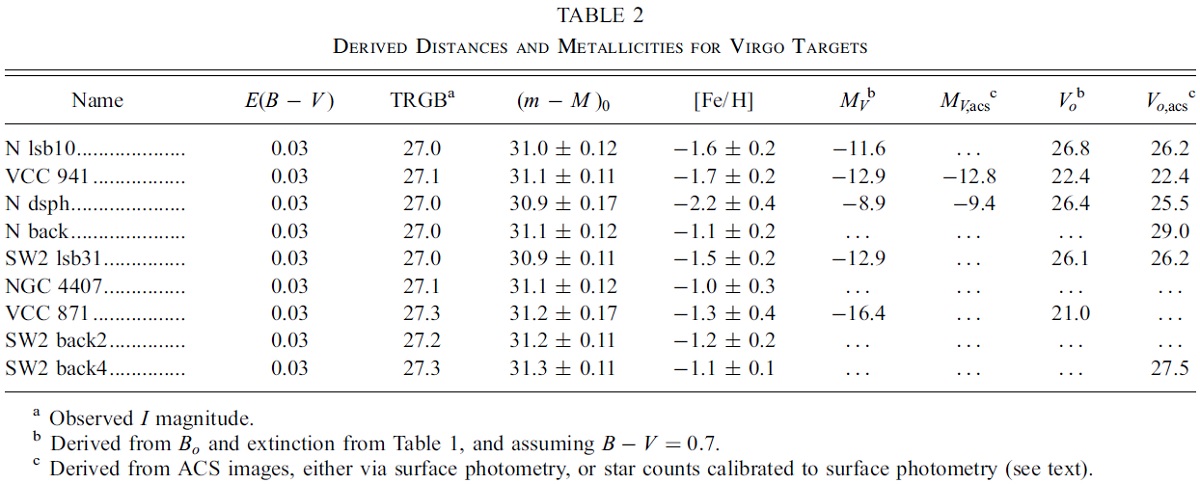

非星天体 図4は N 領域、図5、6は SW2 領域の CMDs を示す。一点破線は I 50 % 検出率 I = 28.2. 斜め線は V 限界を示す。 淡い点は SExtrctor が星でないと判定した天体である。それらの多くは DAOPHOT では星の集りに分解されるが、 SExtractor がそうできなかったものである。 しかし、 CMD 解析ではそれらは省かれた。 RGBs RGBチップの 1.2 mag 下まで検出した。ただし、RGB の赤い側では F555W が 浅いために検出が不十分となった。球状星団モデル RGB と比べると、47 Tuc 種族の星は 50 % が F555W 像で漏れているようだ。 TRGB の等級 全ての銀河で先端等級は I = 27 である。 N dSph だけは 0.2 mag 遠いよう に見えるが、星数が少ないためかも知れない。 |

メタル量 TRGB におけるカラーは N lsb10 と VCC941 で V-I=0.22, SW2 lsb31 で 0.24 である。 Upper AGBs 中間年齢種族の指標である Upper AGBs は M81 群のメタルプア dE F8D1 に 見つかっている。今回のおとめ座銀河団中の銀河にそのような種族が存在する かどうかは、サンプル数が不足して確答できない。 |

|

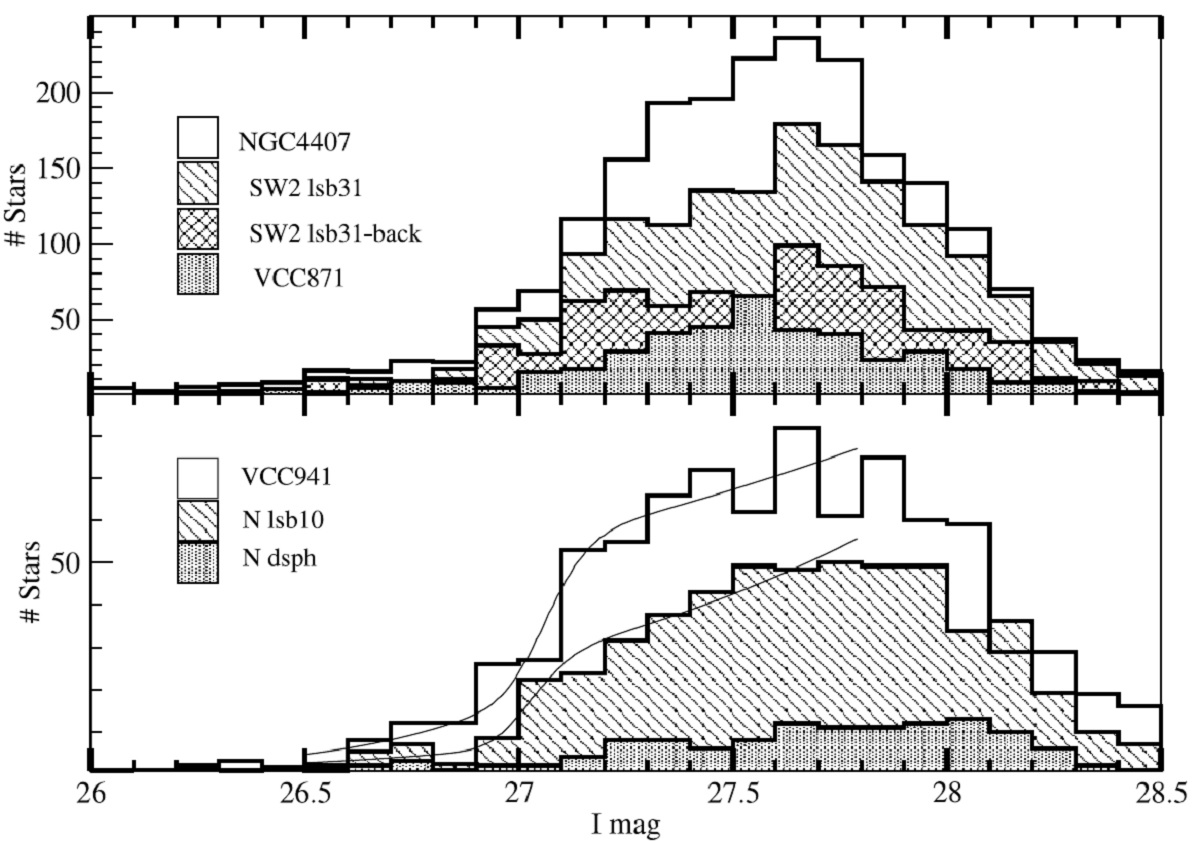

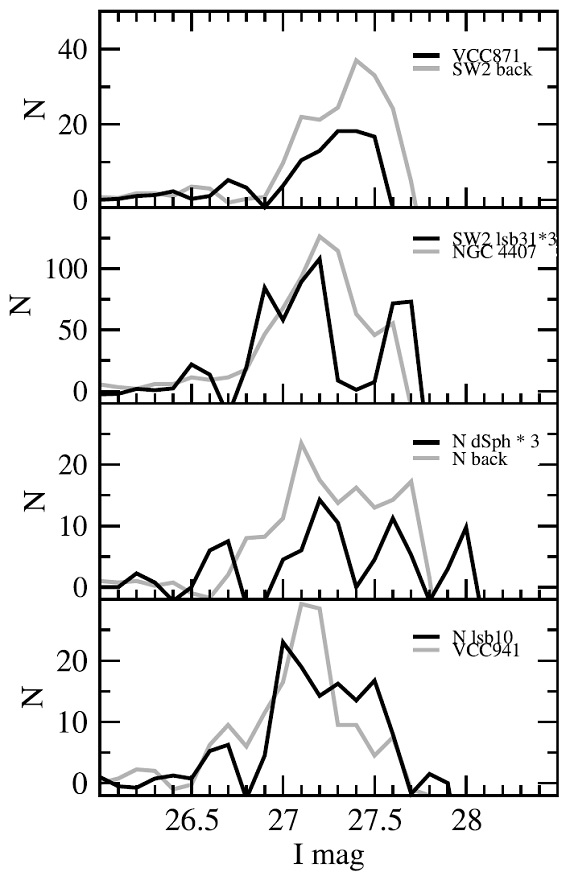

TRGB 光度 TRGB 光度は年齢とメタル量でゆっくり変化する。メタル量は RGB カラーから 導かれる。図7には各銀河の I バンド光度関数を示す。全ての銀河は I = 27 付近で勾配の変化を示す。Mendez et al 2002 に倣ってフィットした結果が図 7の点線である。 |

edge detection と maximum likelihood TRGB の検出には edge detection と maximum likelihood の2方法がある。 どちらも利点と欠点がある。双方を用いる。 |

|

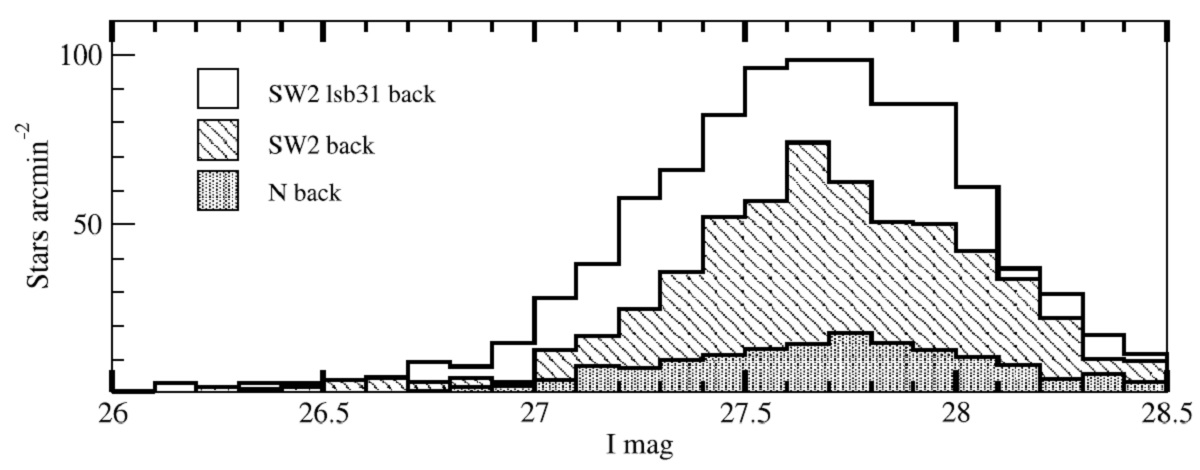

6銀河距離の平均 6銀河距離の平均は 31.0±0.05 = 16.1±0.4 Mpc である。 銀河団内浮遊星の平均は 31.2±0.09 = 17.4±0.7 Mpc となる。 これらの値は Harris et al 1998 の 15.7±1.5 Mpc や HST キー プロジェクトのセファイド観測による 16.1±1.0 Mpc と良い一致を 示す。セファイド距離は LMC DM = 18.5 に基づいている。今回の結果は 球状星団距離に基づいており、それは RR Lyr の絶対等級から決まっている。 おとめ座銀河団距離の長く続いた矛盾の歴史を考えると今回の一致は 大変喜ばしい。 Sandage 距離は大きすぎる Sandage 2006 はおとめ座銀河団距離として 19.7±1.5 Mpc を与えた。 これは4つの銀河に含まれるセファイド距離、3 銀河の SN Ia 光度距離、 49 渦状銀河へのタリーフィッシャー関係を合わせて得た値である。この ような大きな値は TRGB 距離と相いれない。 5.1.おとめ座銀河団の深さ今回の研究でも銀河間に 0.2 mag = 1.5 Mpc の距離差があった。これは Jacoby et al 1990 が Virgo PNe 距離に見出した 1.2 Mpc の巾、Jordan et al. 2005 が球状星団の光度関数に見出した 3.4 Mpc 巾に対応する。星団内浮 遊星の距離に深さがあると TRGB における光度関数の勾配がなまる。距離分布 をガウシャンとした時 σ = 1 Mpc が良く合う。5.2.おとめ座銀河団内の浮遊星N 領域一般フィールドの星図9には一般フィールドの光度関数を示す。ここでは縦軸に平方分当たりの 数に直してある。 N 領域と SW2 領域の間で平均星数密度に大きな差があるこ とが分かる。注目すべきは、大きな銀河が見当たらない N 領域でさえも光度 関数が I = 27 で断ち切られることで、これは自由に浮遊する RGB 星がおとめ 座銀河団で見出されたことを意味する。 カラーは青い 浮遊性のメタル量を CMD から探るため、TRGB から 0.5 等暗い所で平均 カラーを求めると V-I = 1.45 であった。これは NGC 4407 ハローで求めた V-I = 1.76 より幾分か青い。 図10.SW2 領域 F814W 画像上の星密度。N=1時の方向.像の画角 = 200". 中心天体= SW2 lsb31. ピーク= 400 stars arcmin-2. 限界等級= 28.3. 左上は NGC 4407 のハロー。右下=VCC 871 ハロー。 |

図8.6銀河の Sobel-filtered I バンド光度関数。  |