二つの c 決定法 最良の減光データは、パッシェンライン対バルマーラインの比か電波フリーフリー 連続光対 Hβラインの比から得られる。理論値は電子温度に対して決められ、その 値からのずれは星間減光に帰せられる。

パッシェンとバルマー線による c の決定

明るい星雲のパッシェンラインの観測は主に O'Dell 1963 により行われた。減光 定数 c は、Hβ 線における対数減光量で、次の式で与えられる。

| c = | 1 | [ | log | ( | P | ) | - log | ( | P | ) | ] | (1) | |||

| Δ fλ | B | O | B | C |

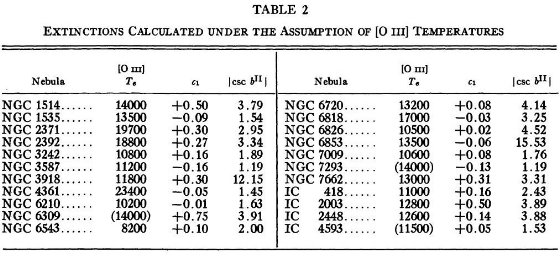

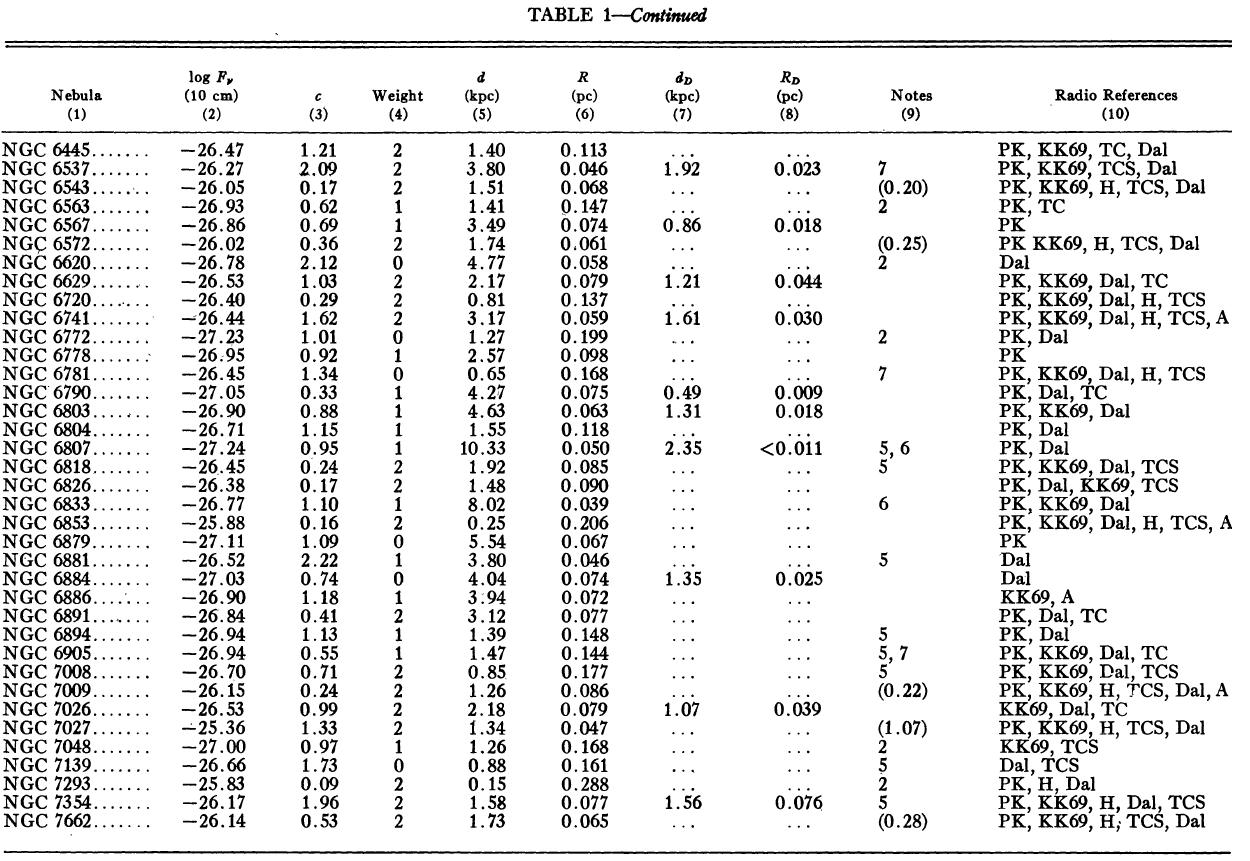

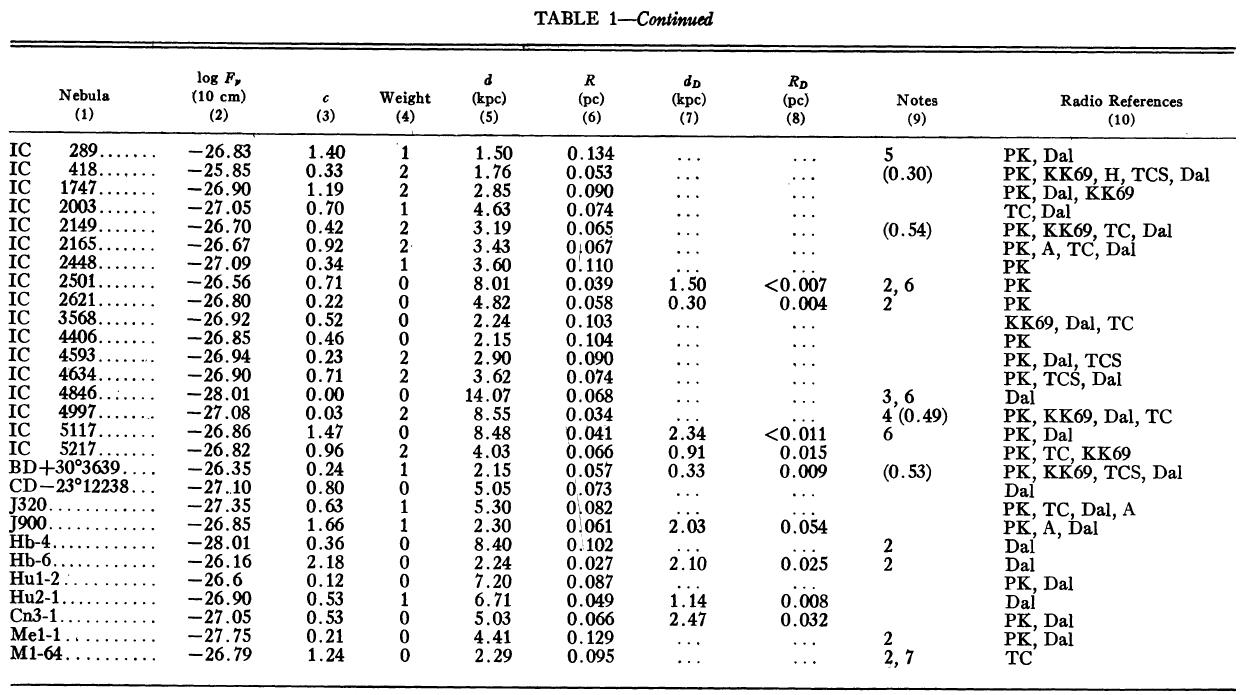

ここに、(P/B)Oは観測されたパッシェンとバルマーの強度比、(P/B) Cは Baker-Menzel Bタイプモデルでの理論値である。Δ f λは赤化関数のパッシェン線とバルマー線とでの値の差である。 計算では T = 5000K が仮定された。表1の第3列には減光定数Cが載せてある。

電波フリーフリー放射と Hβ線からの c の決定

もっと多くの星雲では、フリーフリー放射を使って、cを求める。フリーフリー の体積放射率 εω は式(2)にある。(省略)

一方、Hβ の体積放射率 ε(Hβ) は

4πε(Hβ) = Ni Ne α(Hβ)hν(Hβ) (3)

ここに、 α(Hβ)は Hβ 線の有効再結合係数である。式(2)、(3) から、光学的に薄い電波フリーフリーと Hβ 線のフラックスの比、[Fνdν/ Fc(Hβ)]が式(4)として書ける。

| Fνdν | = | 9.210×10-27 | ln 49.62 | Te3/2 | [ | 1+ | N(He+) | |

| FC(Hβ) | α(Hβ)Te3/2 | ν | N(H+) |

| +4 | N(He++) | ln(24.81Te3/2/ν) | ] | (4) | |

| N(H+) | ln(49.62Te3/2/ν) |

ここにFc(Hβ) は真の(減光を受けない)Hβ のフラックスである。減光定数 c は、

| c = | log | (Fνdν)o | - log | Fνdν | (5) | |

| FO(Hβ) | FC(Hβ) |

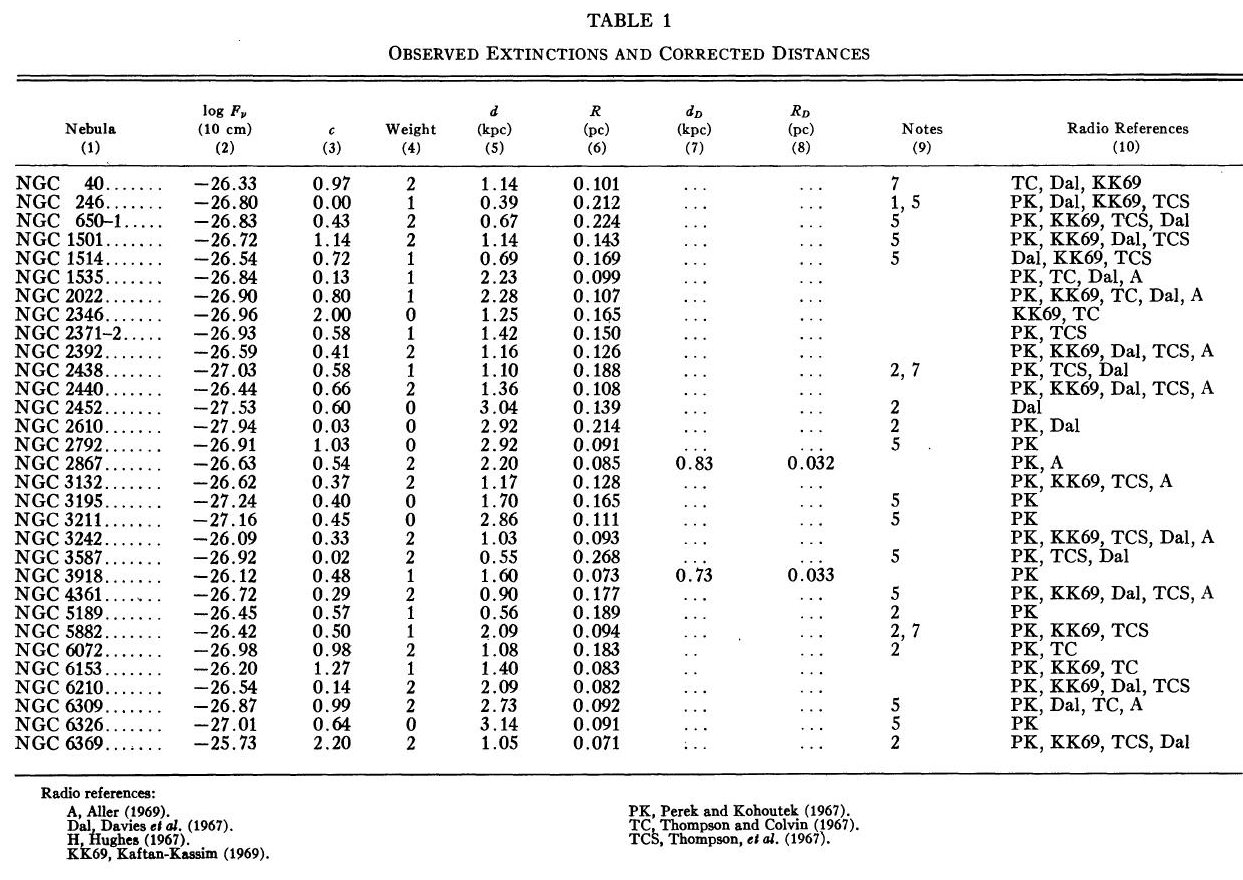

電波観測データと Hβ フラックスデータ フリーフリーの観測には波長 10 cm を標準波長にする。この波長は、光学的 厚さと広い観測可能性との両立から選ばれた。表面輝度の高い星雲の多くが 10 cm では光学的に厚い。しかし、それらの星雲はパッシェン・バルマー線の 観測があるので大丈夫である。

観測の第1ステップは出来るだけ多くの星雲の電波スペクトルを得ることである。 このため、Parek, Kohoutek の惑星状星雲カタログを用いる。表1にはそれに いくつかを追加した。これらを眼視でつないでスペクトルを作り、波長 10 cm でのフラックスを決める。

Hβ フラックスデータもParek, Kohoutek カタログから得た。

電子温度の謎=「水素温度」

理論式(4)の評価には電子温度が必要である。可視域禁制線の観測は 1000 - 1500 K を示唆する。しかし、ここ数年、水素の低励起再結合線の比から決めた 電子温度は禁制線温度の半分くらいになるという結果が出てきている。これらの 「水素温度」が物理的な温度なのか、再結合過程の理解不足によるものか結論 が出ていない。

例として IC 418 を挙げると、バルマー連続光と Hβ との比から 4800 K, 電波連続線から 12,500 K である。O[III] からの温度は後者に近く、禁制線の 理論は信頼度が高いので電子温度としてはこちらが正しいであろう。

「水素温度」使用の正当性

しかし、減光の導出に用いるのは再結合線の比である。したがって、減光定数の 式に入れるべきはこの比から導出される「温度」を用いる必要がある。この「温度」 は減光がない時の再結合線の比を正しく表わすのであるから。本論文では 「水素温度」= 5000 K を全ての星雲に適用する。

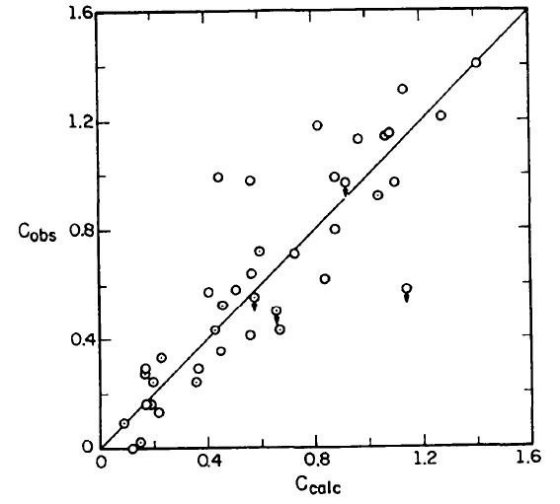

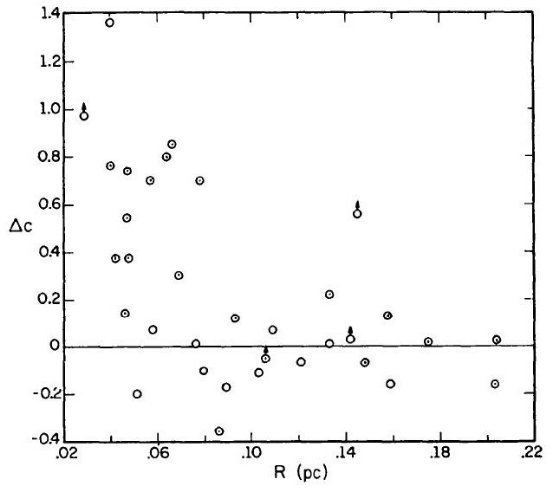

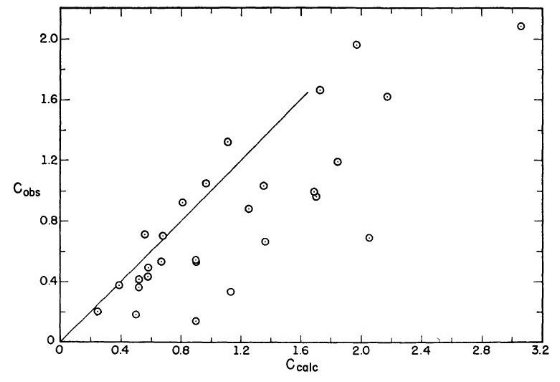

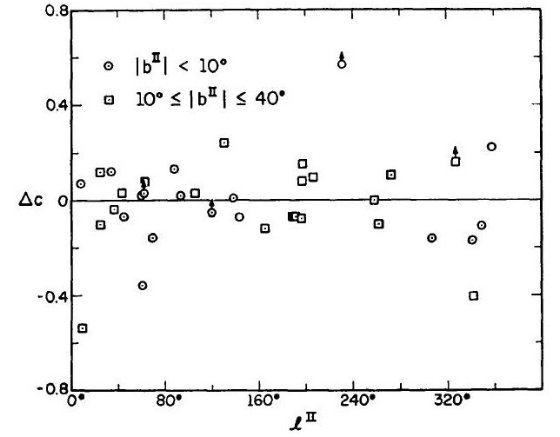

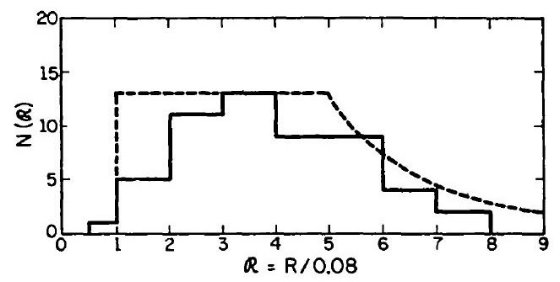

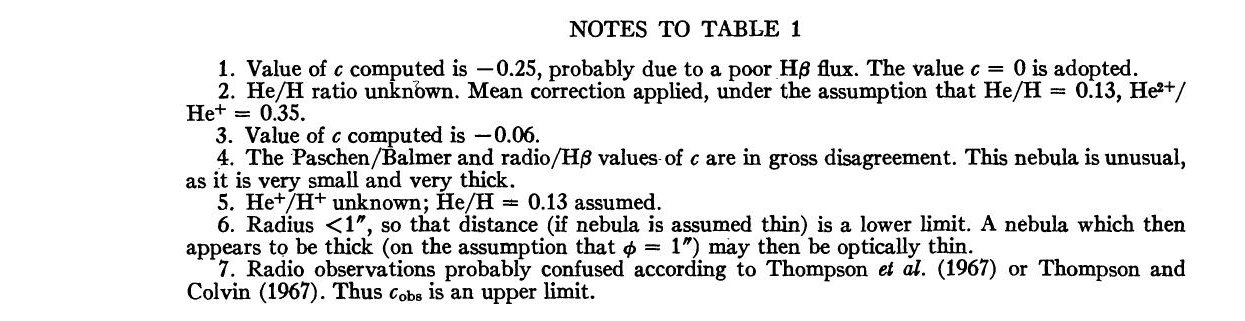

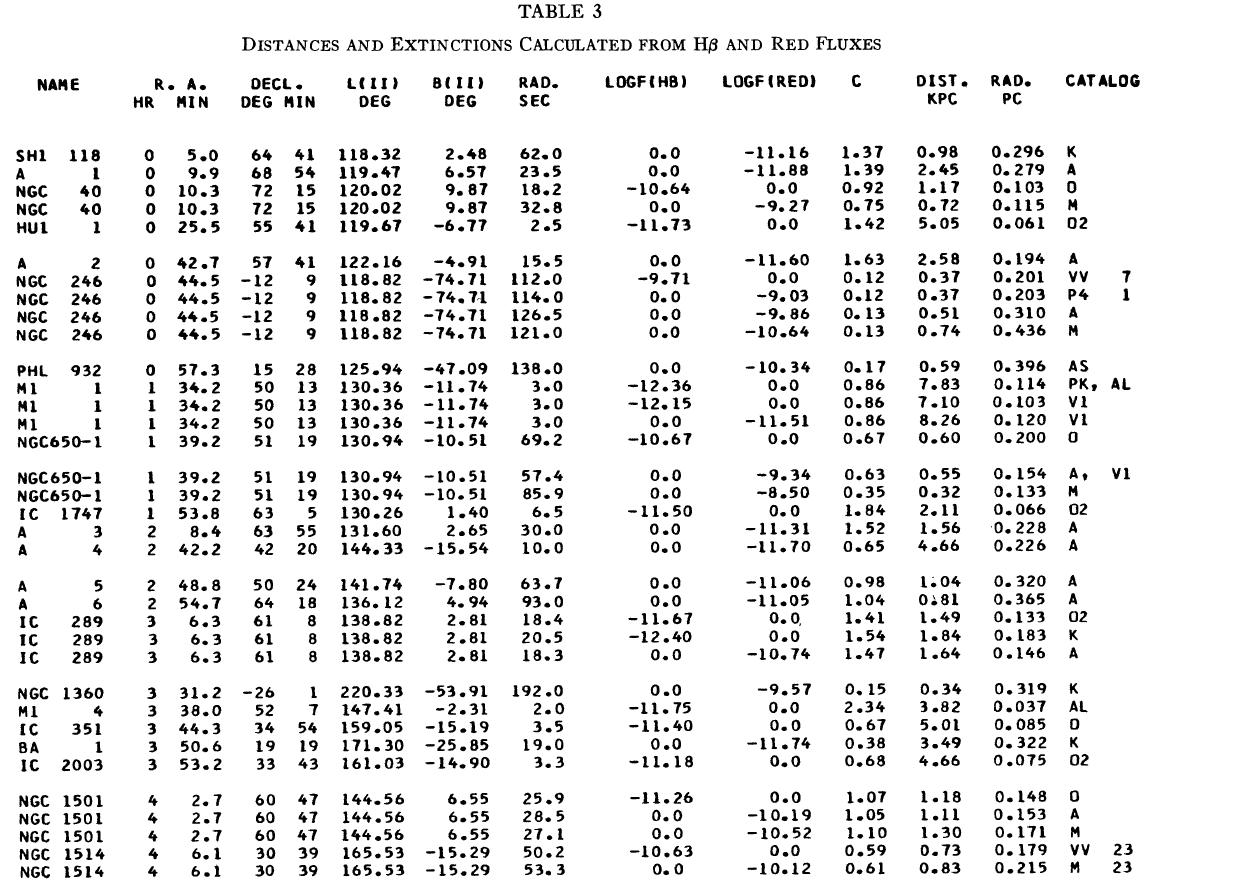

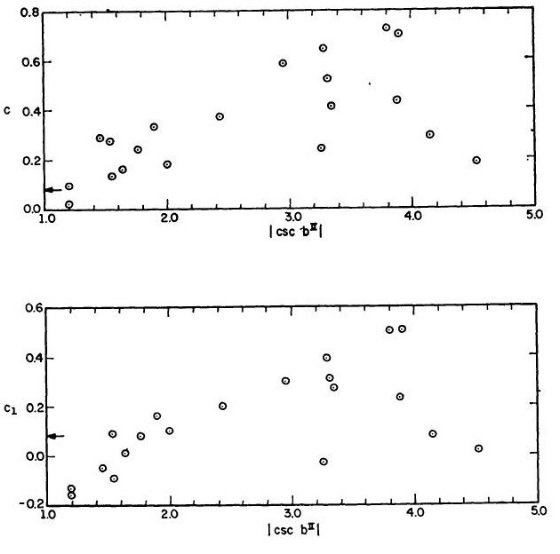

図1は「水素温度」採用の妥当性を示すものである。上図は「電子温度」5000 K を用いて計算した減光量 c であり、下図は禁制線からの温度を用いて決めた減光量 c1 をプロットした。図中矢印は Arp 1965 の銀河計測から決めた 銀極方向減光量 0.2 等 である。上図は銀極減光量と合致するが、下図は受け入れ 難いほど低い減光量となり、極では負になってしまう。この c1 は 表2に載せてある。

このように、物理的な温度として正しいかどうかは問題であるが、低い「水素 温度」は減光定数を決めるのには使える。バルマー連続と Hβ との比から きまるこの「水素温度」が電波と Hβ の比にも適切かどうかはっきりしない。 しかし、星雲の物理がもっとよく理解されるまでは、この方法を使うしかない。 それに、「禁制線温度」を採用してもその結果の距離への影響は 10 % 程度である。

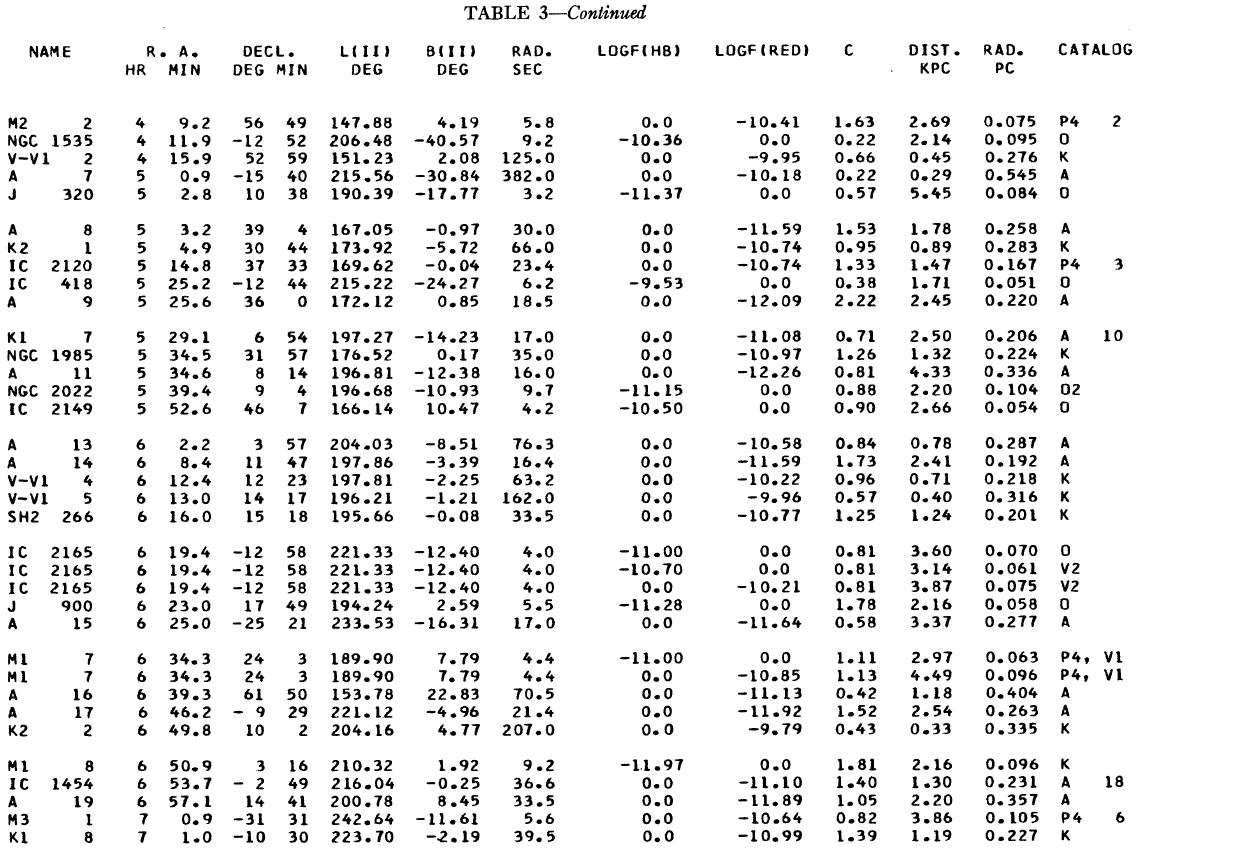

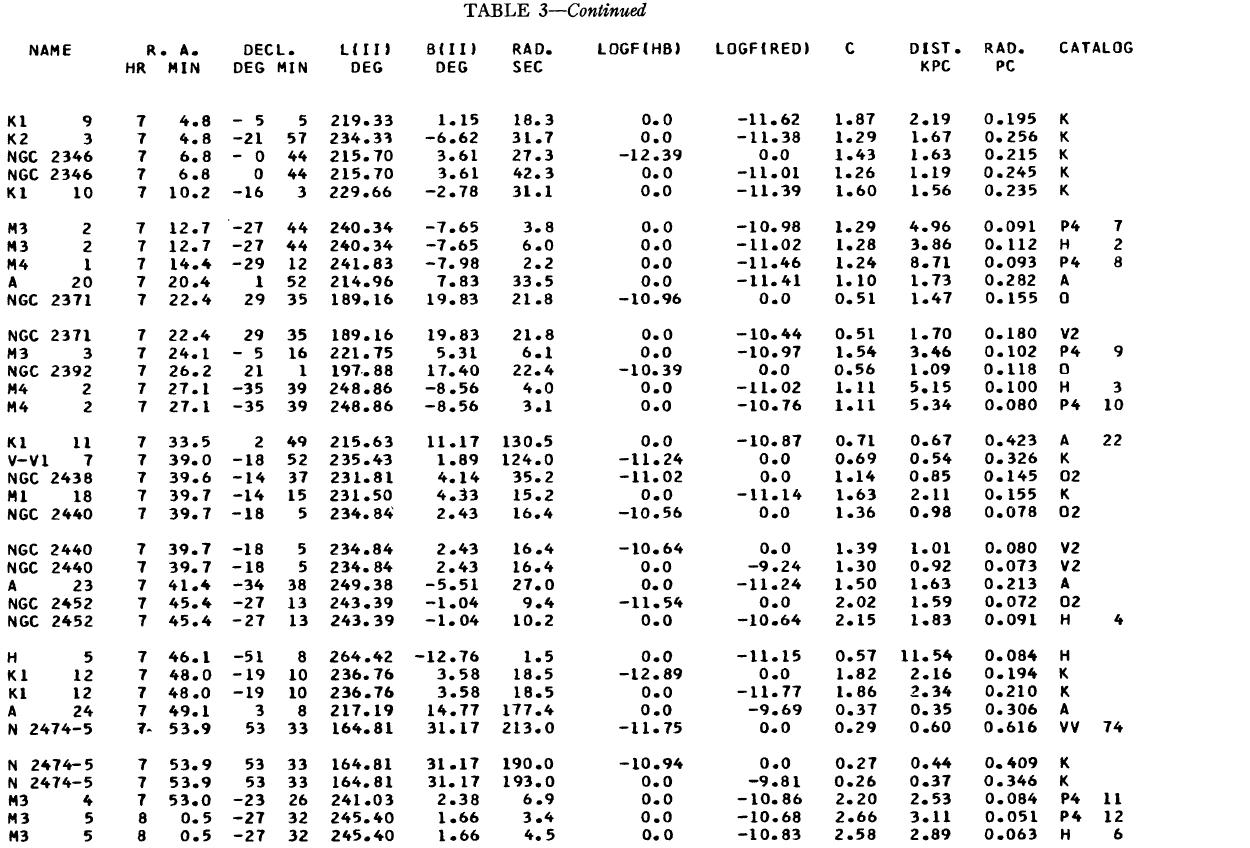

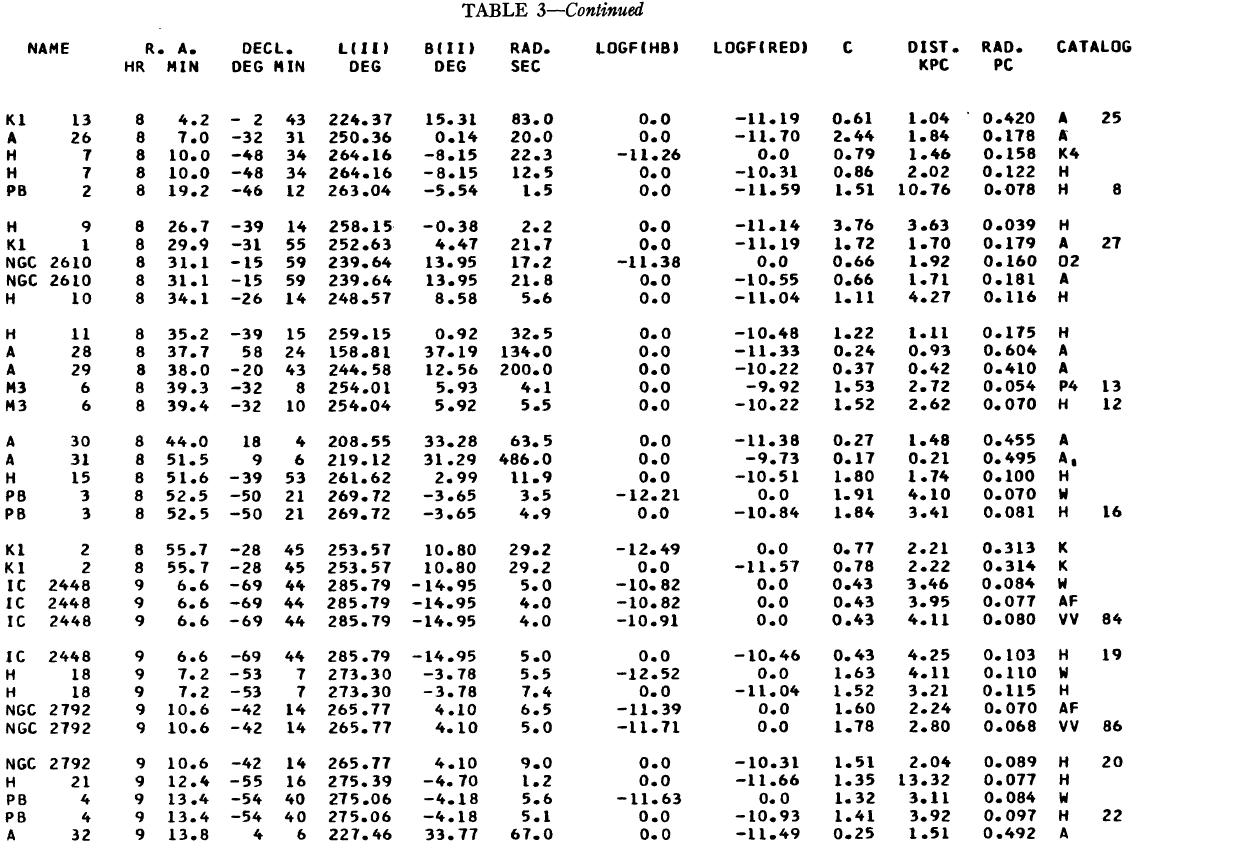

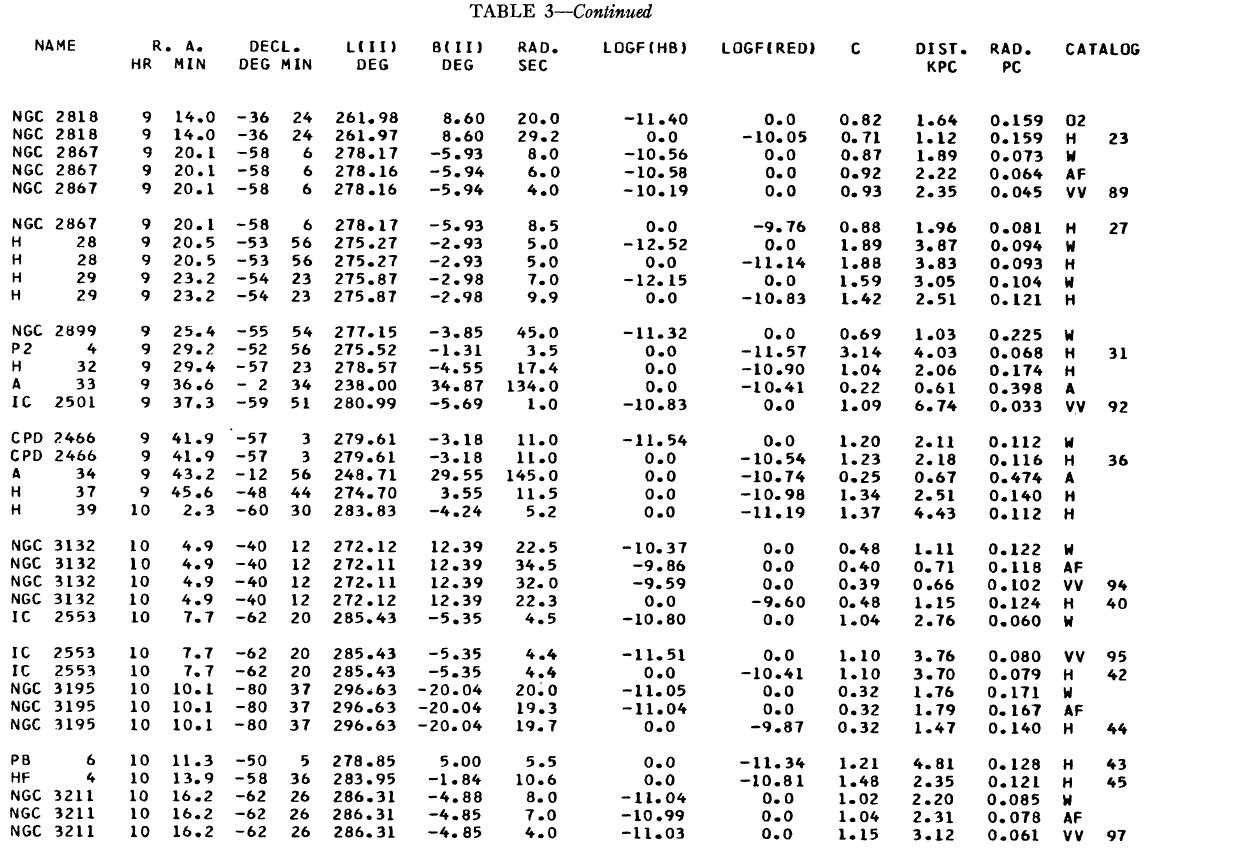

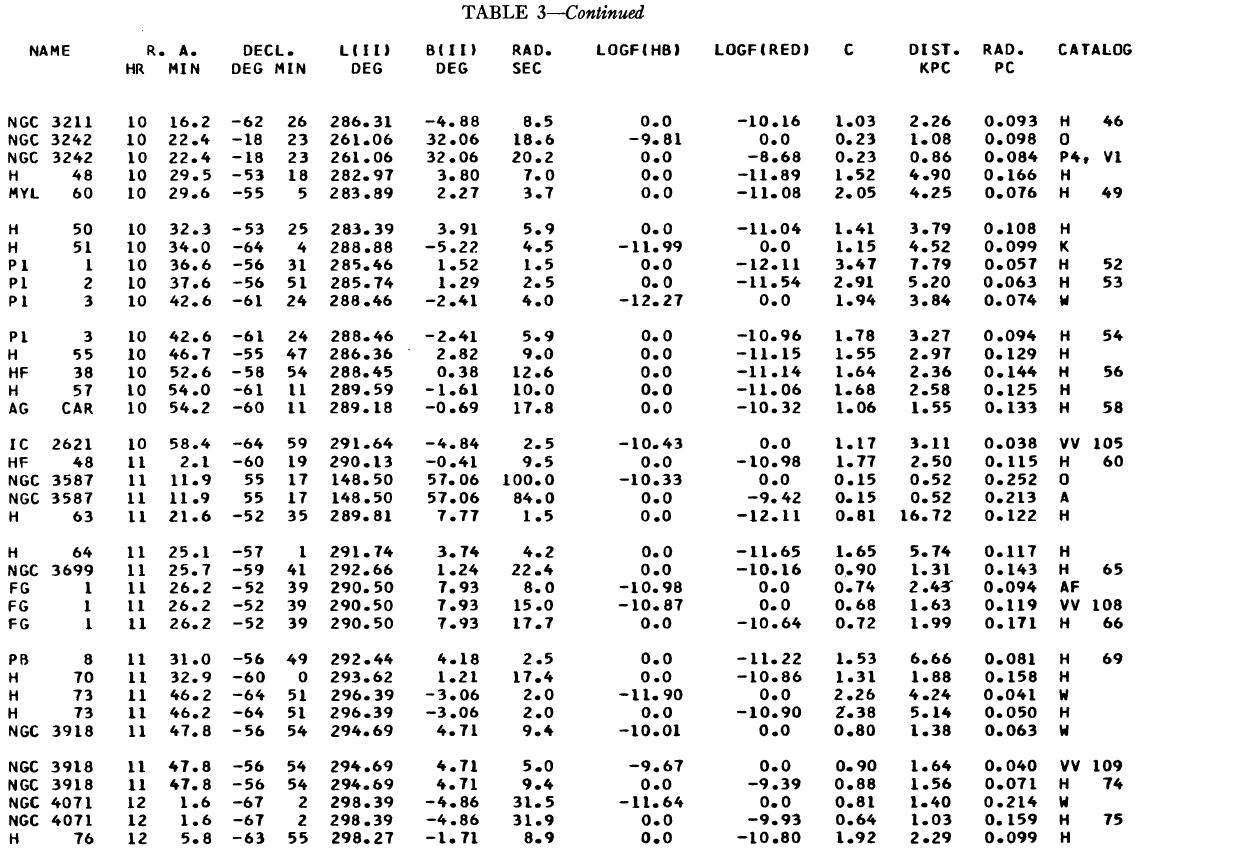

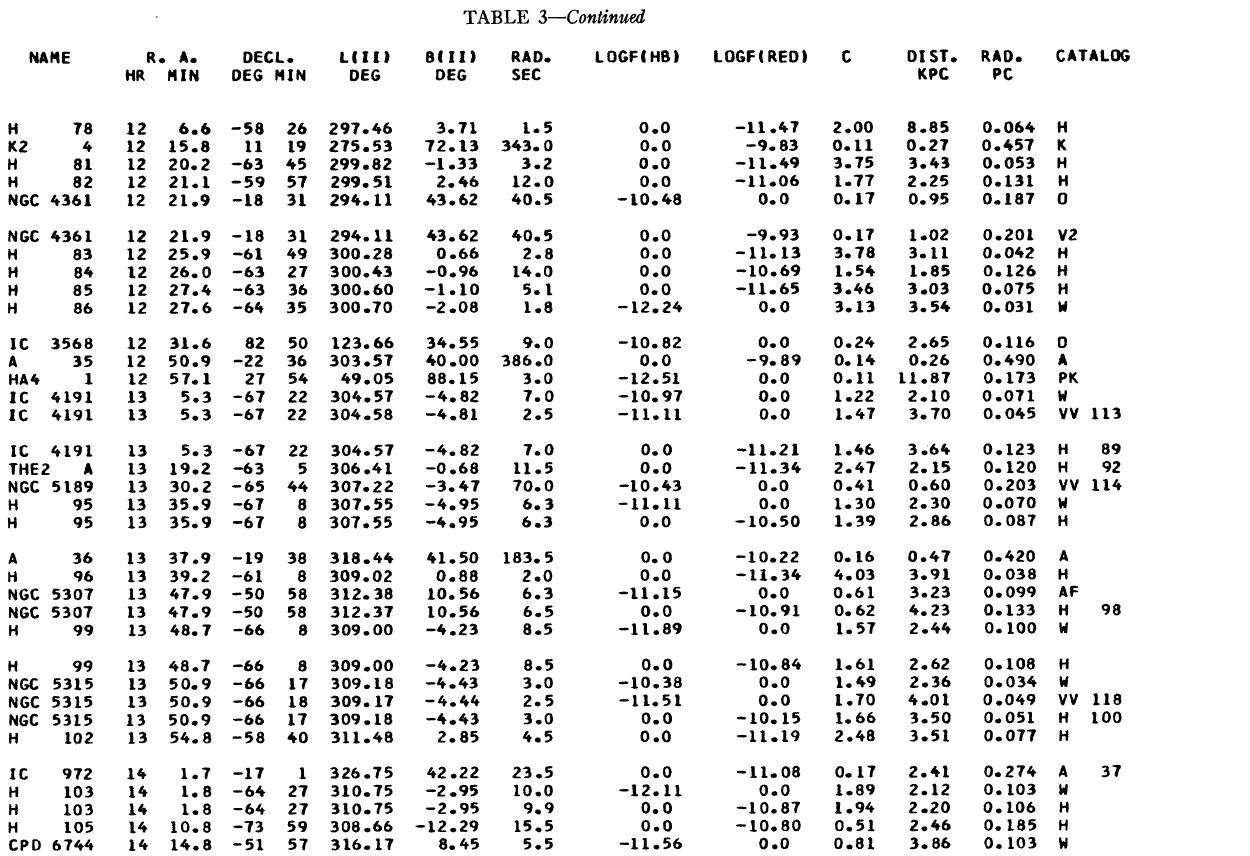

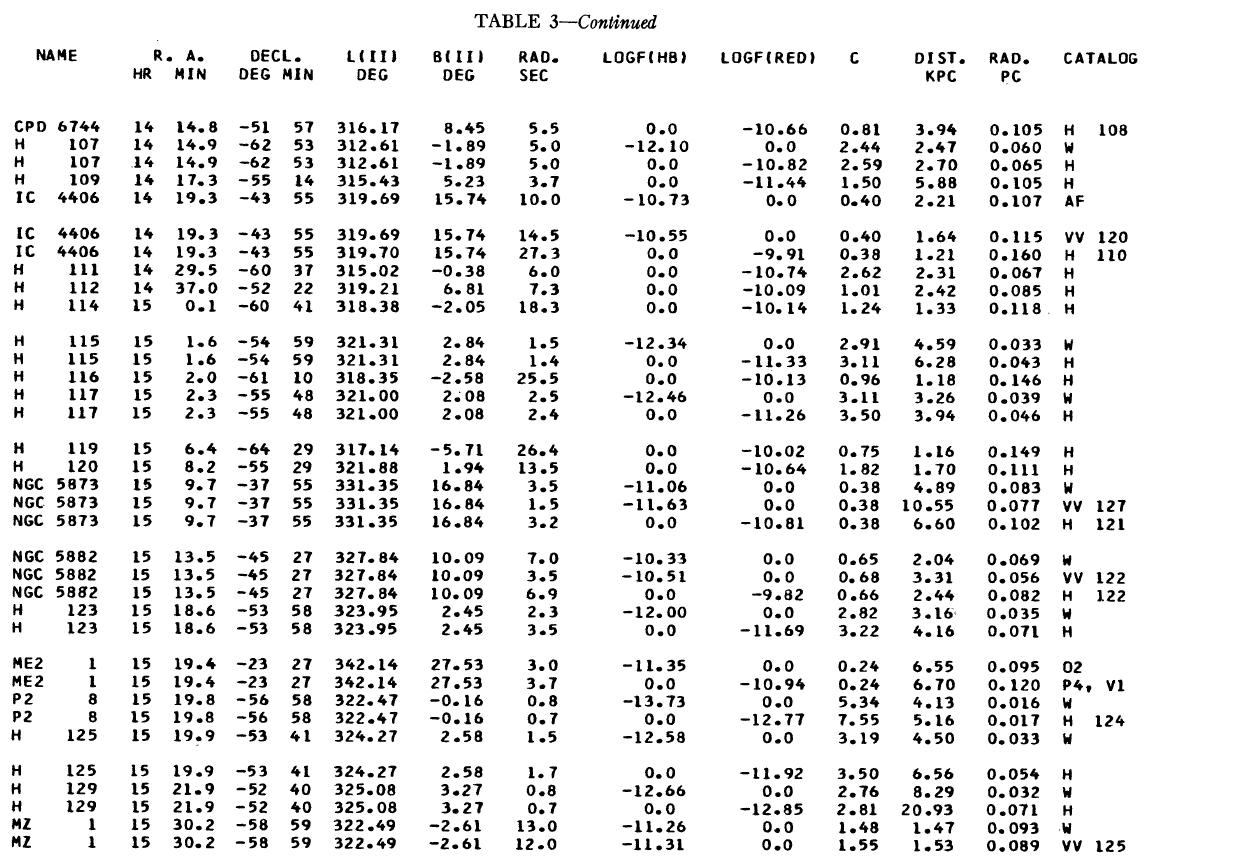

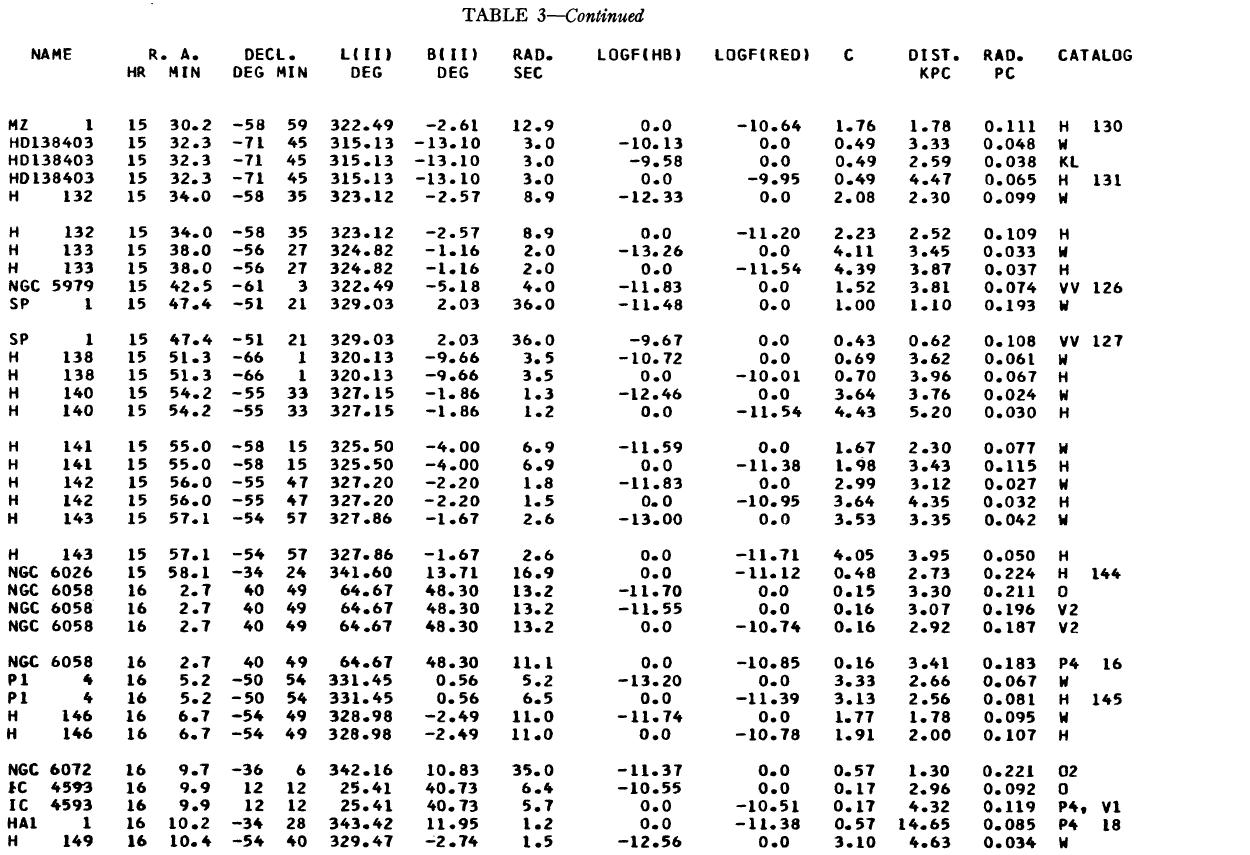

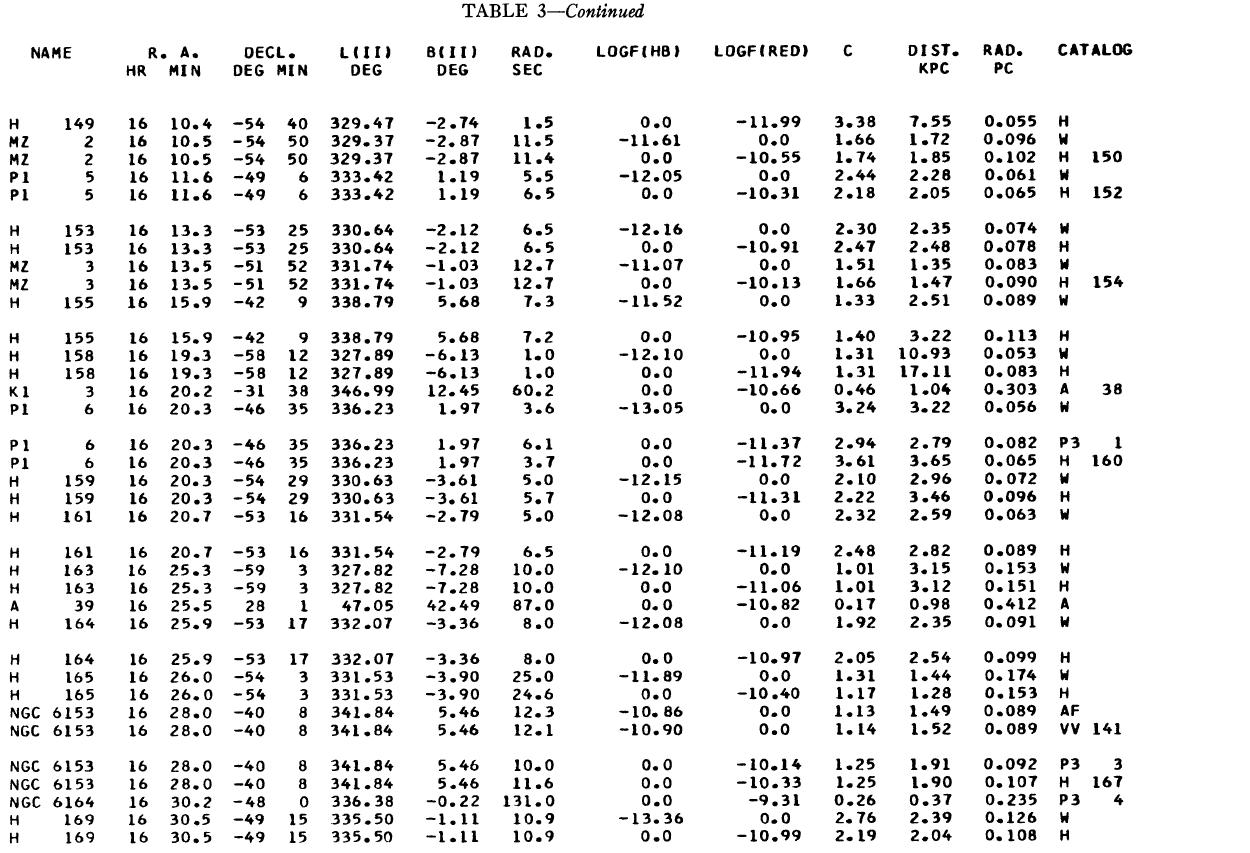

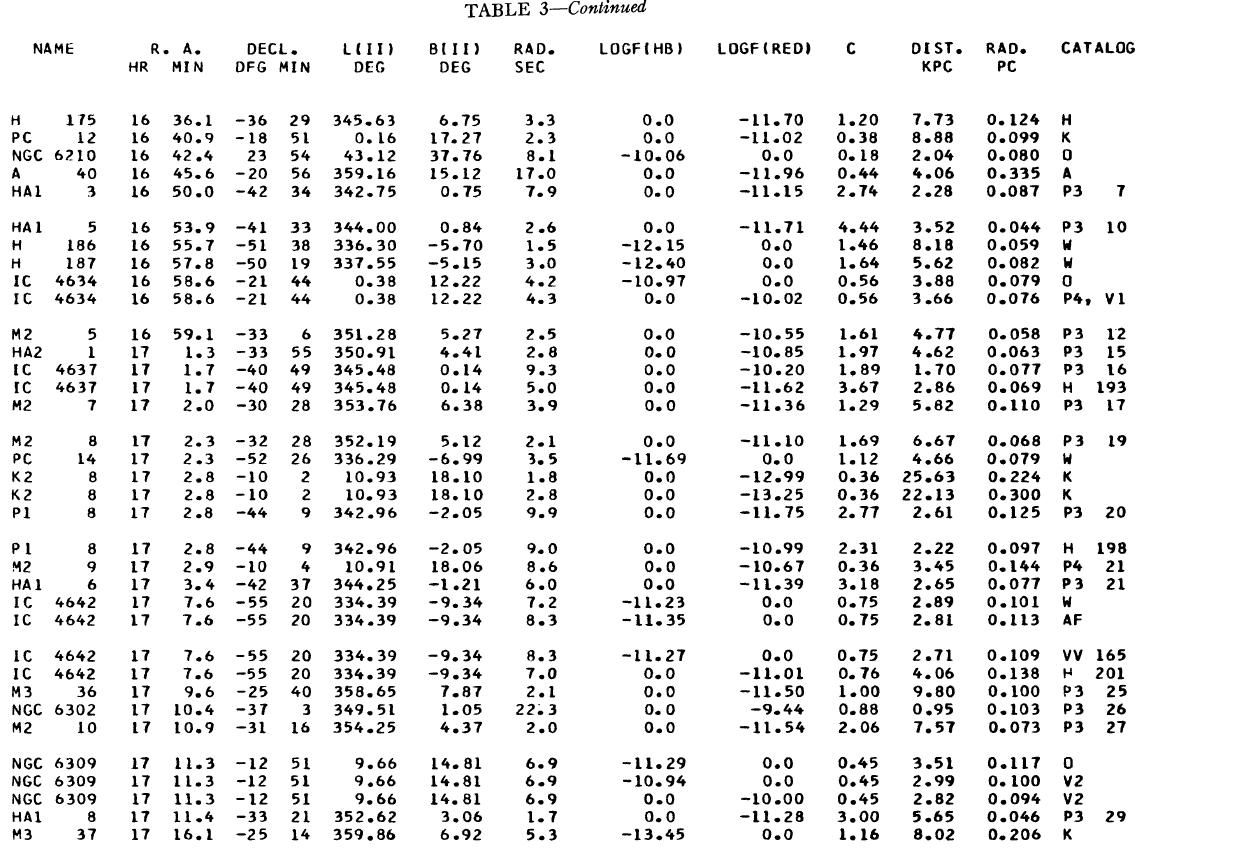

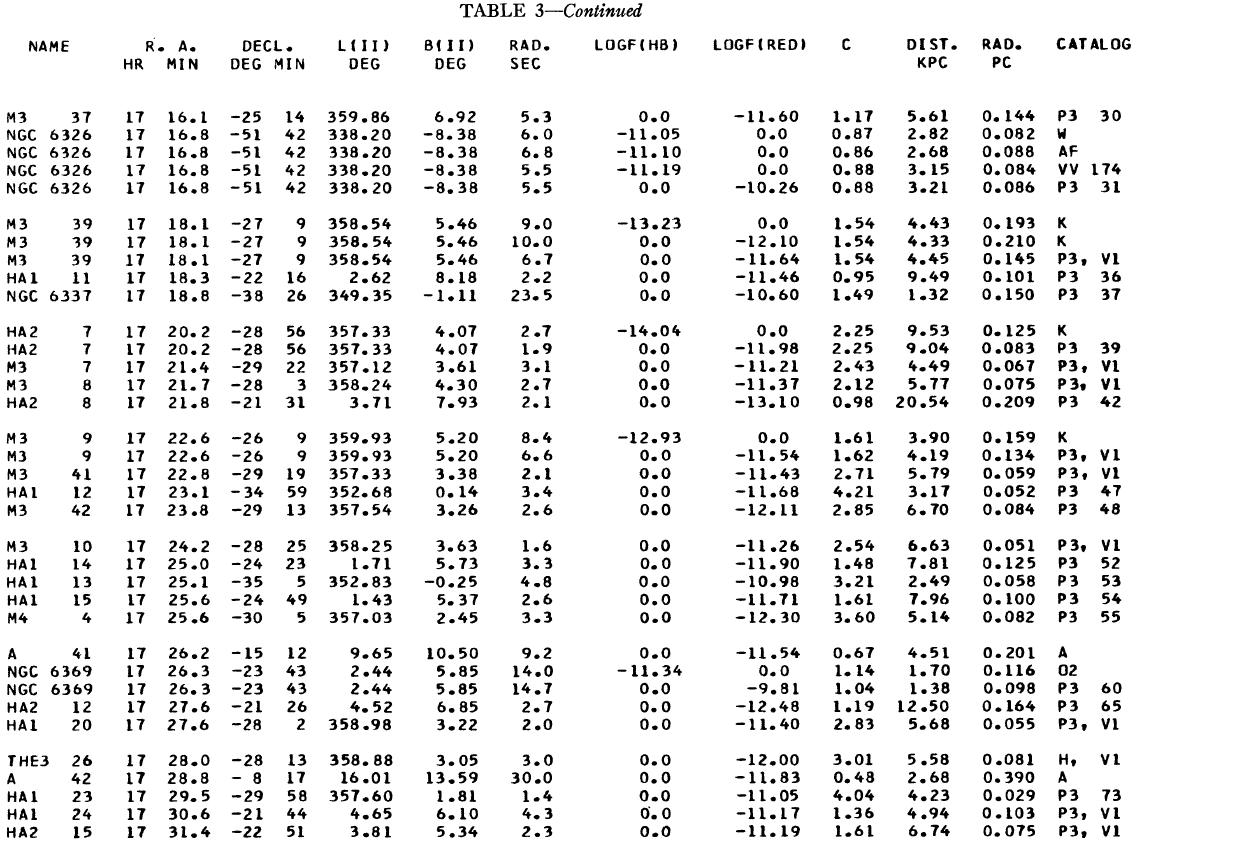

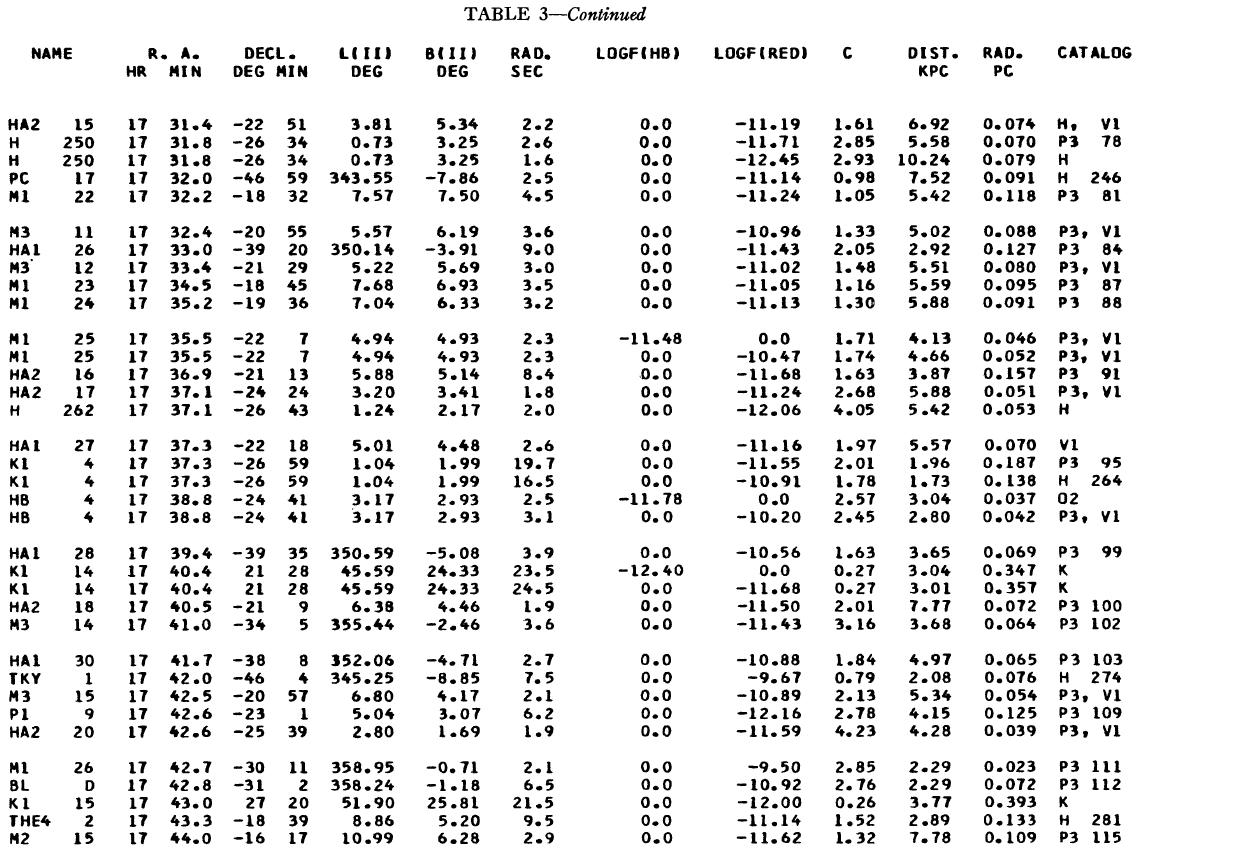

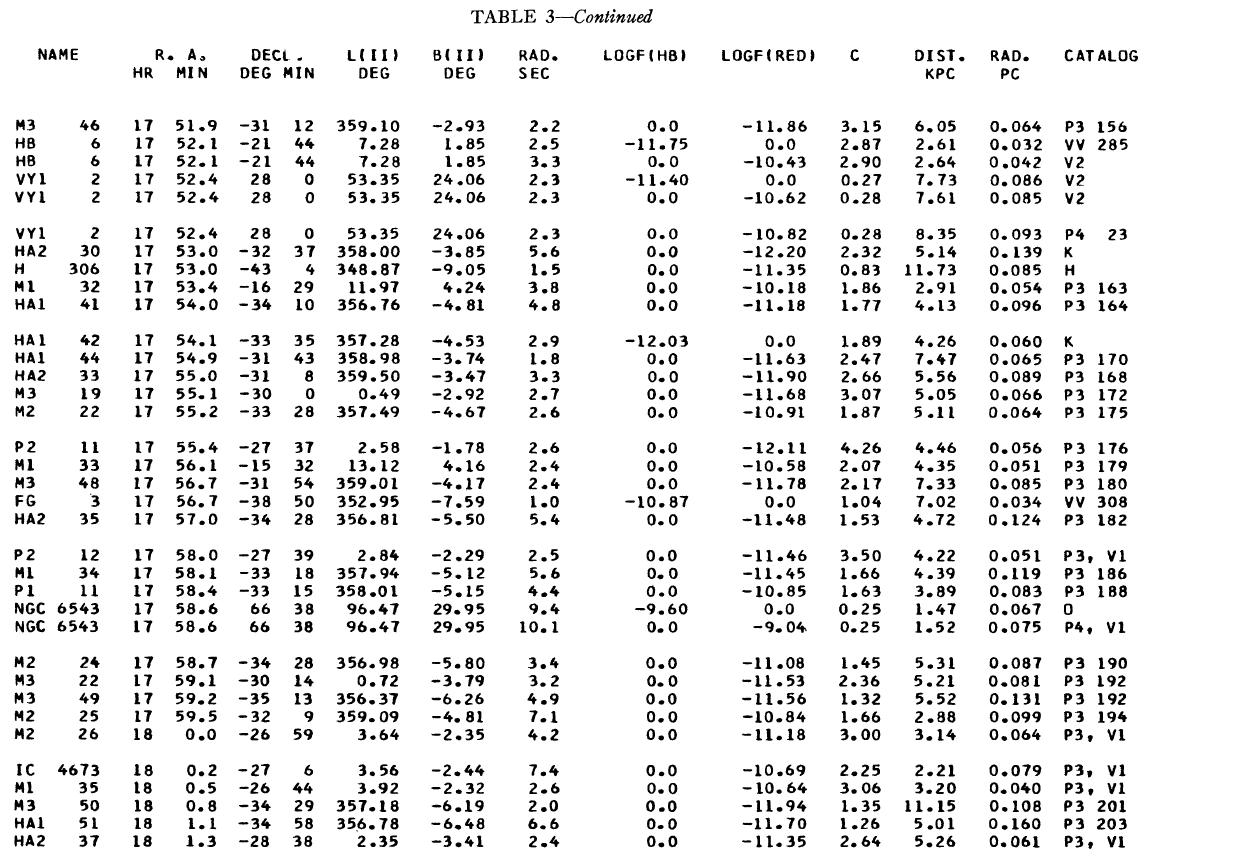

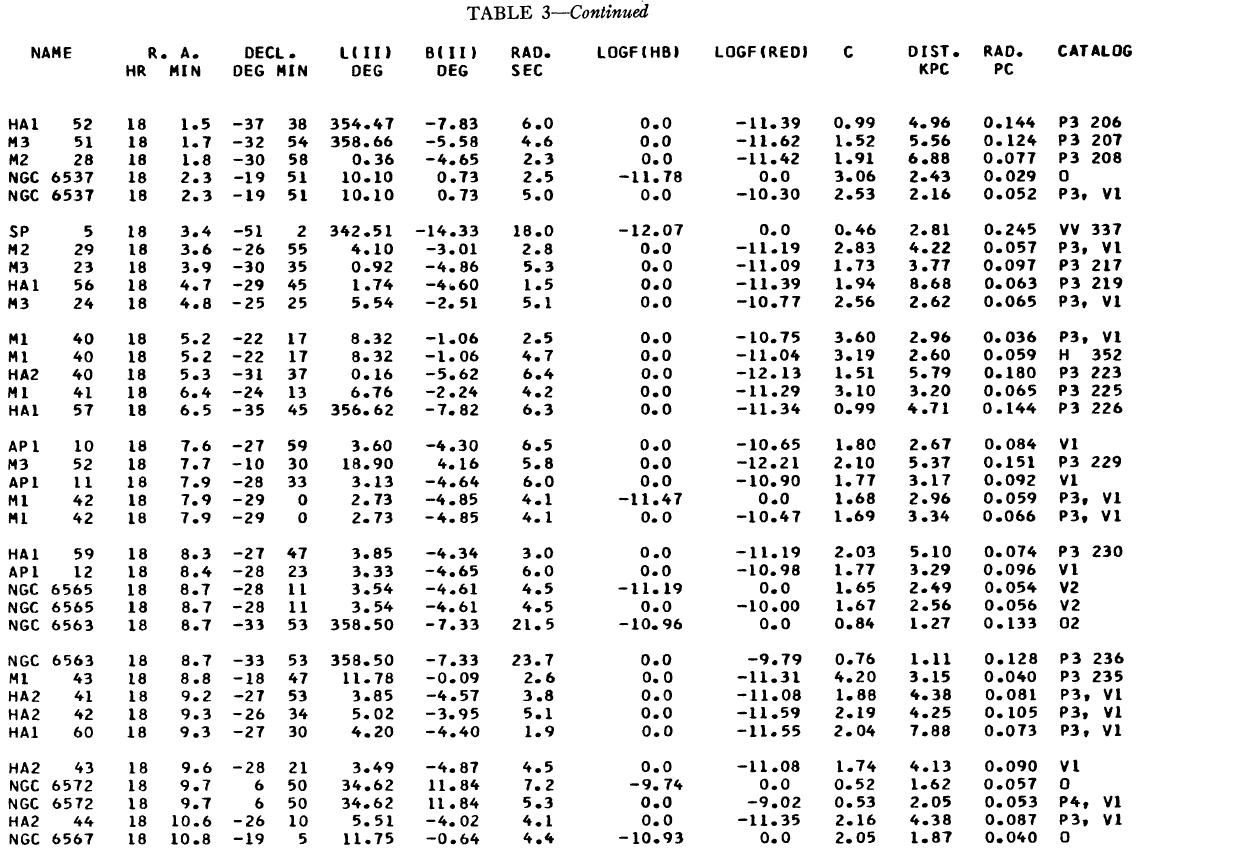

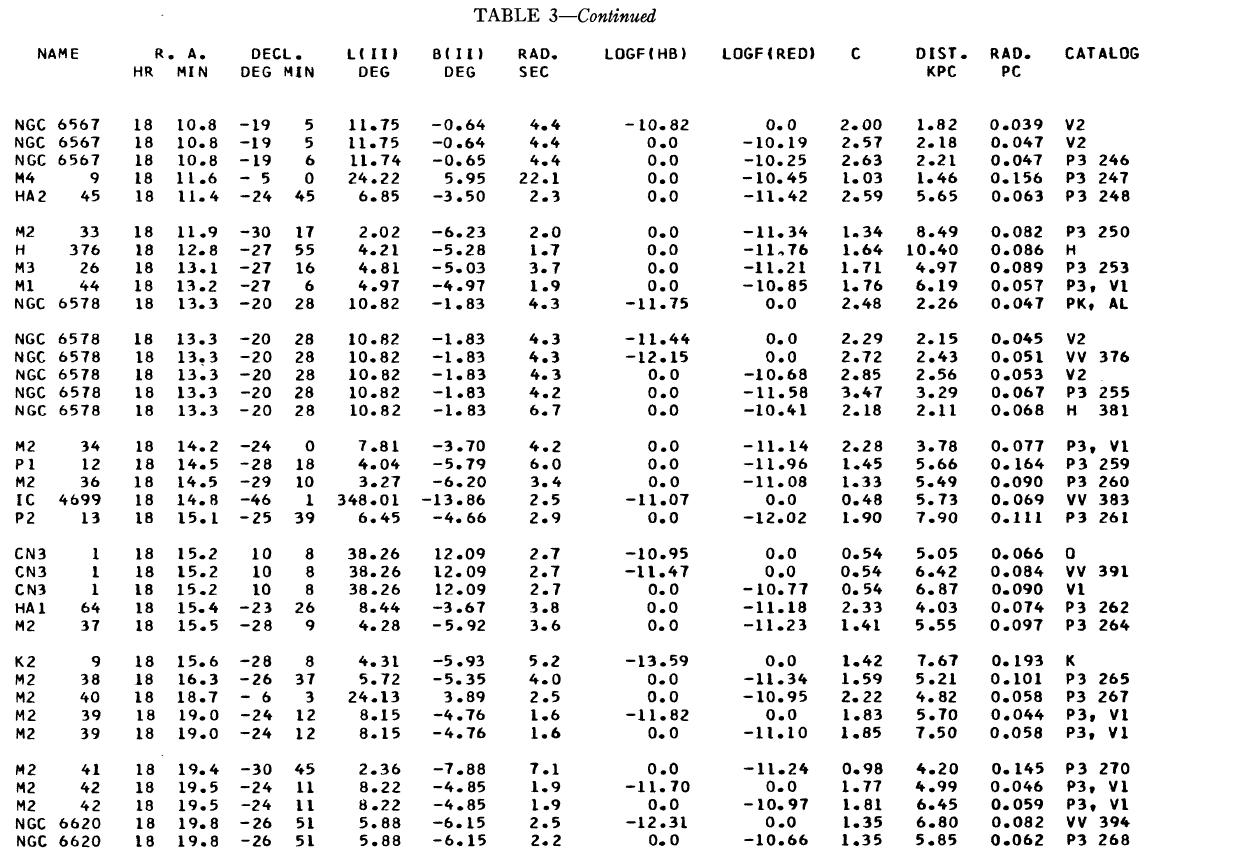

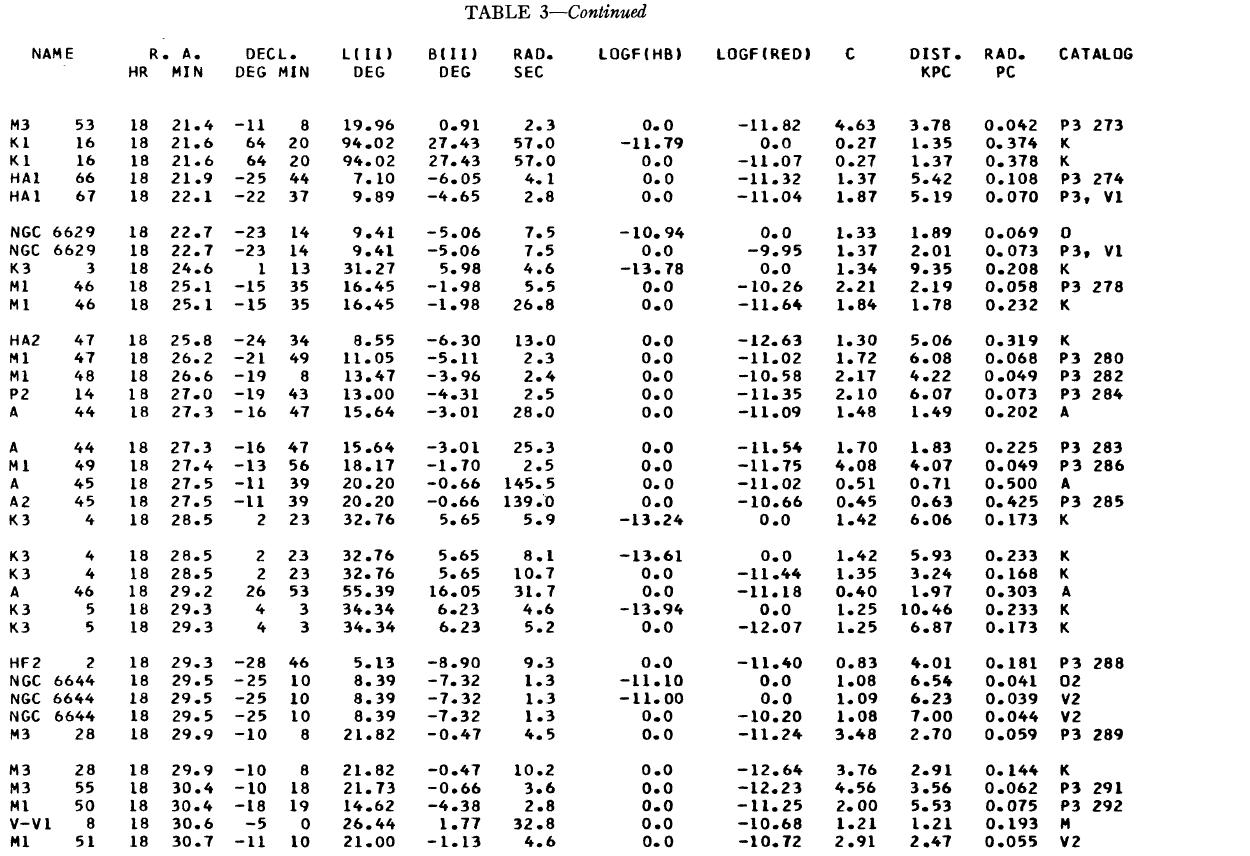

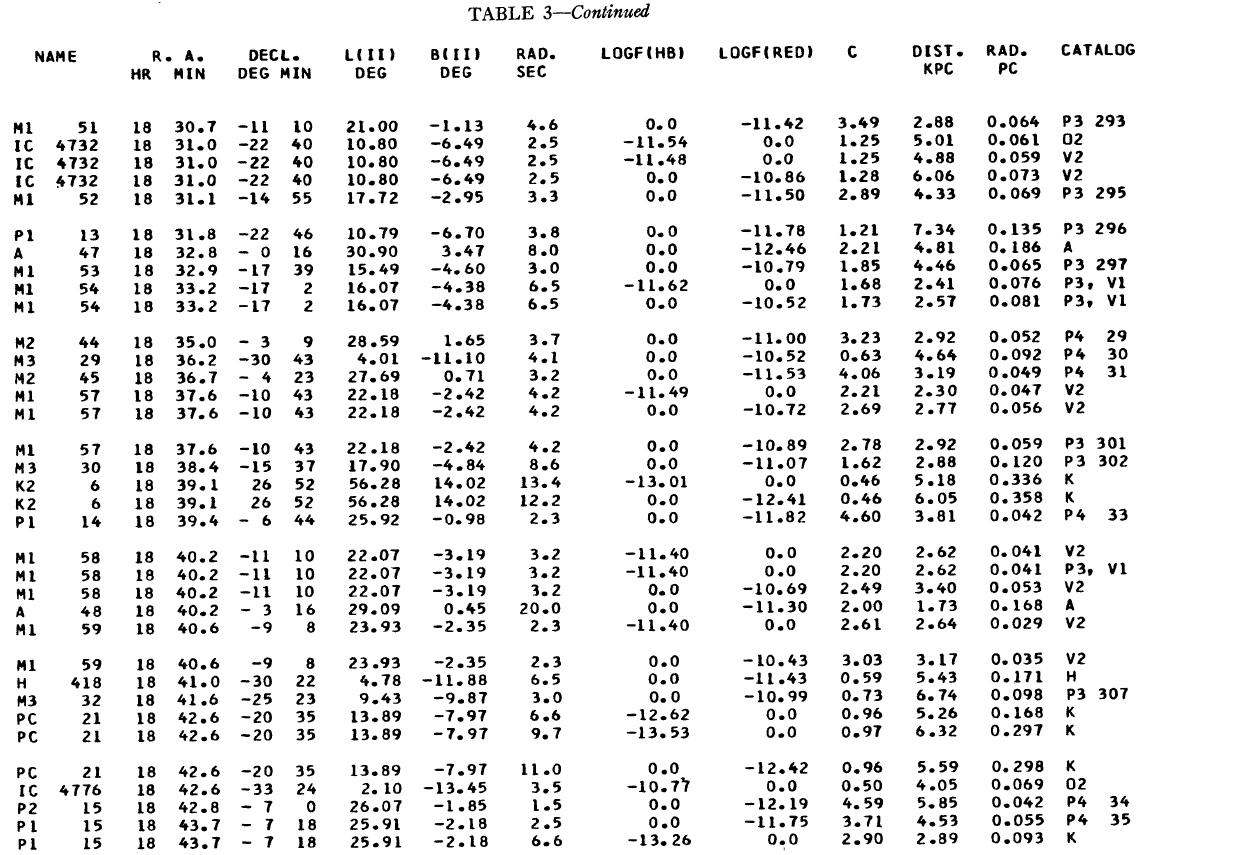

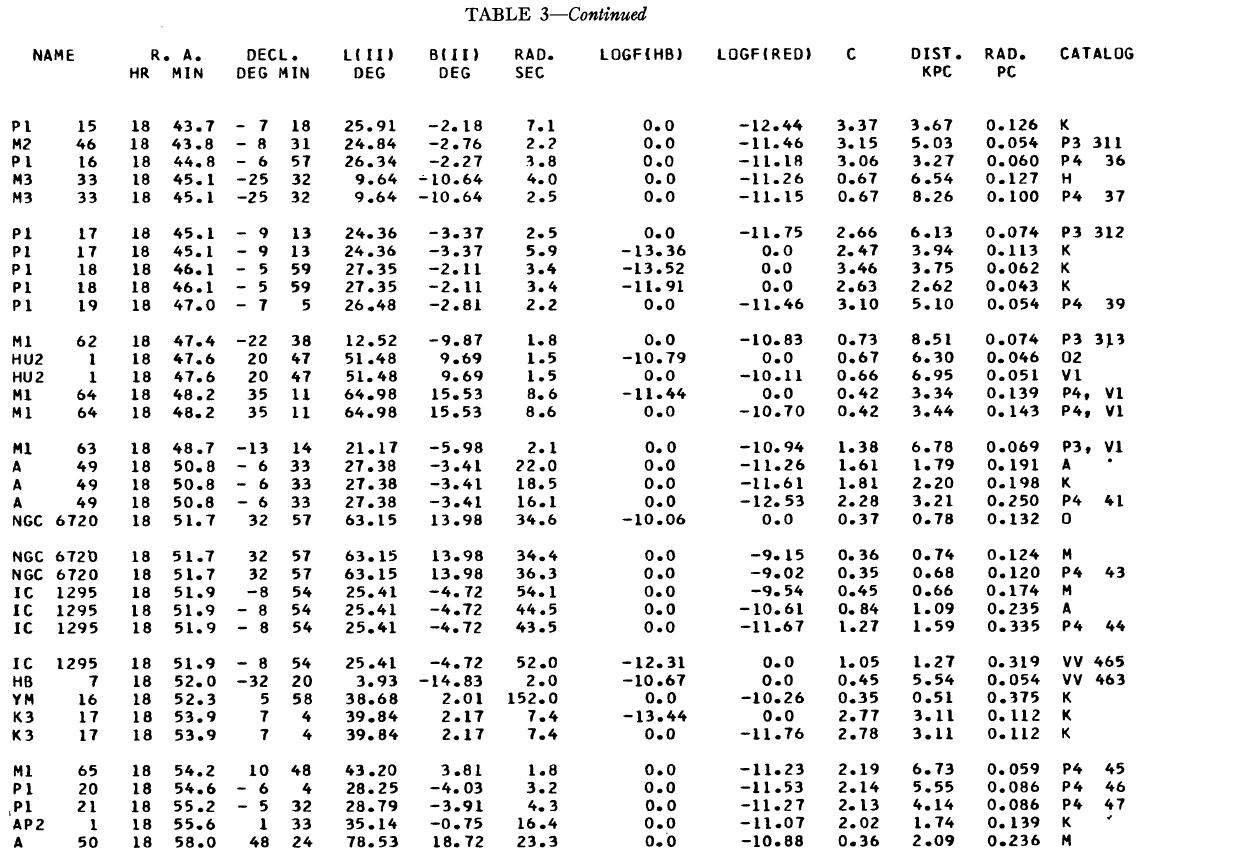

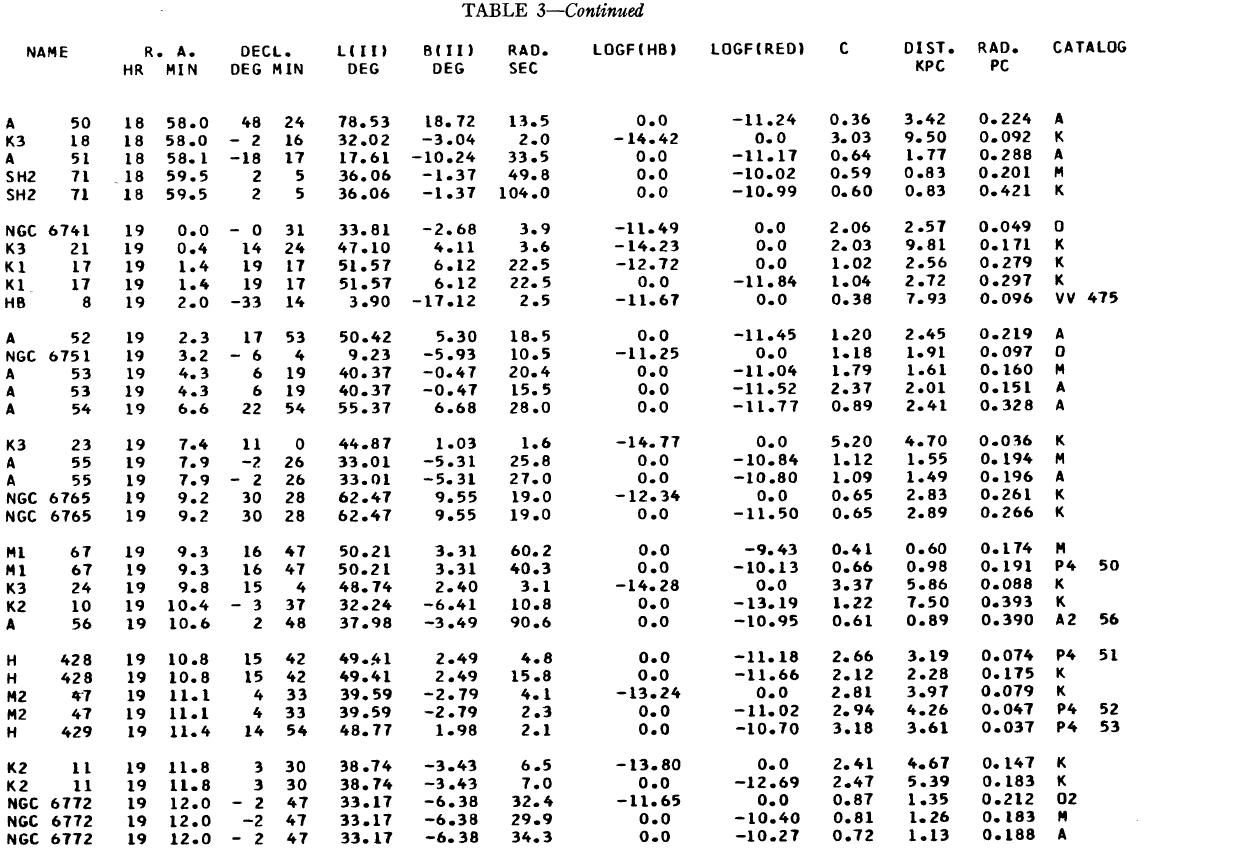

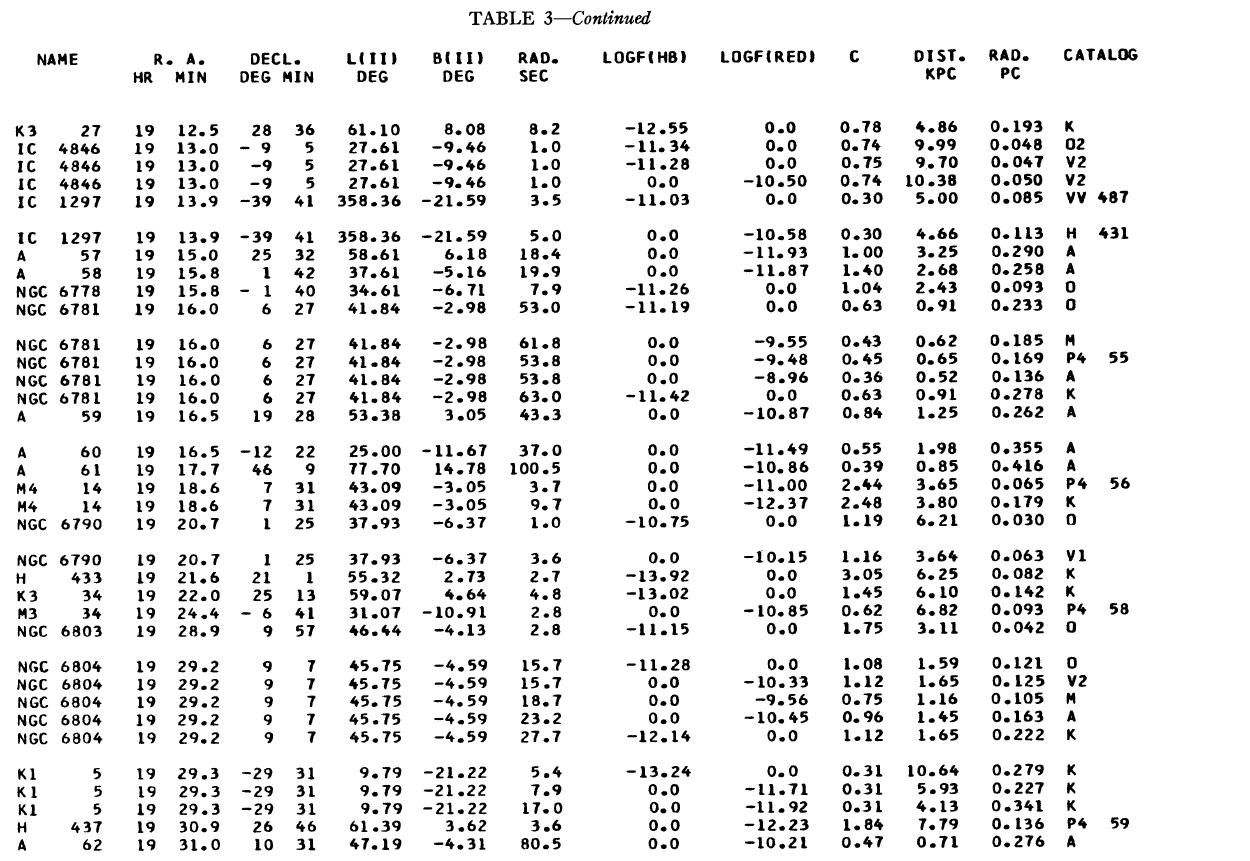

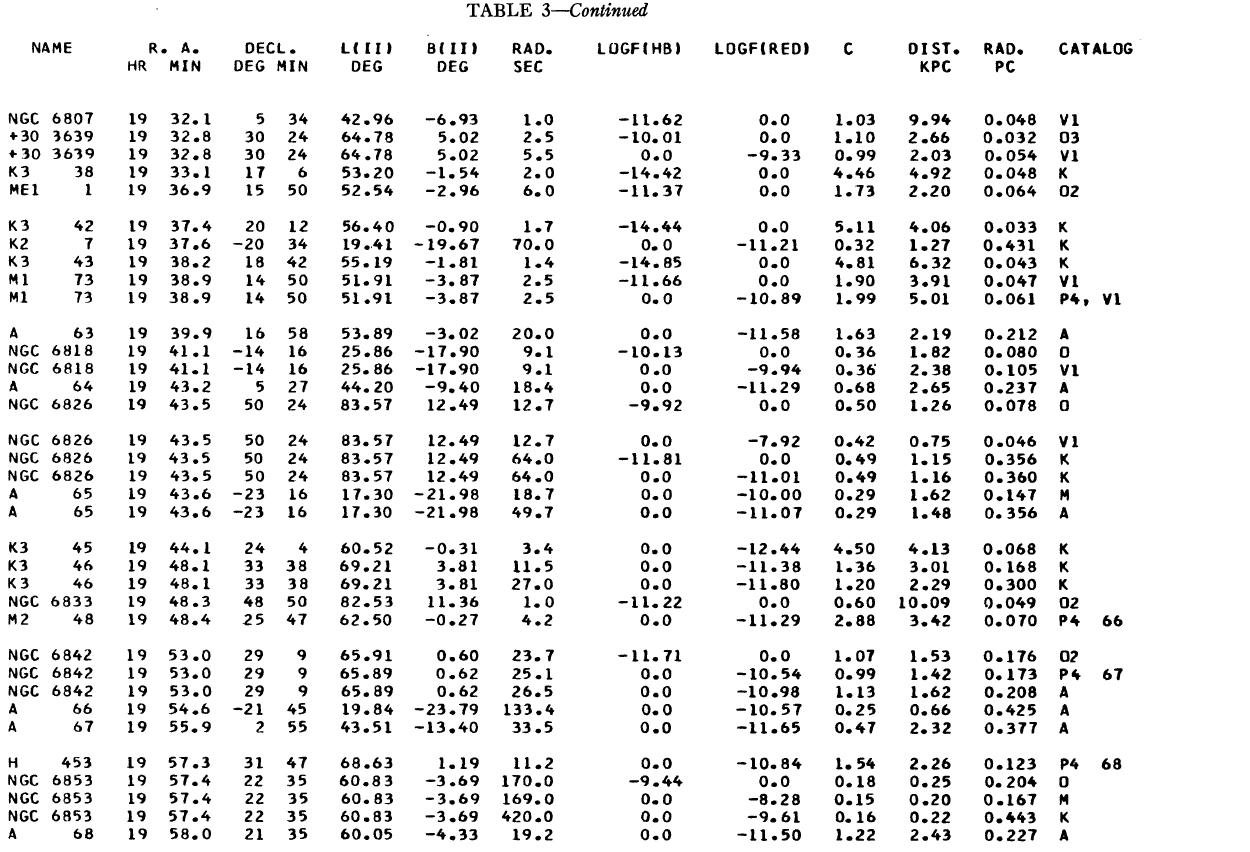

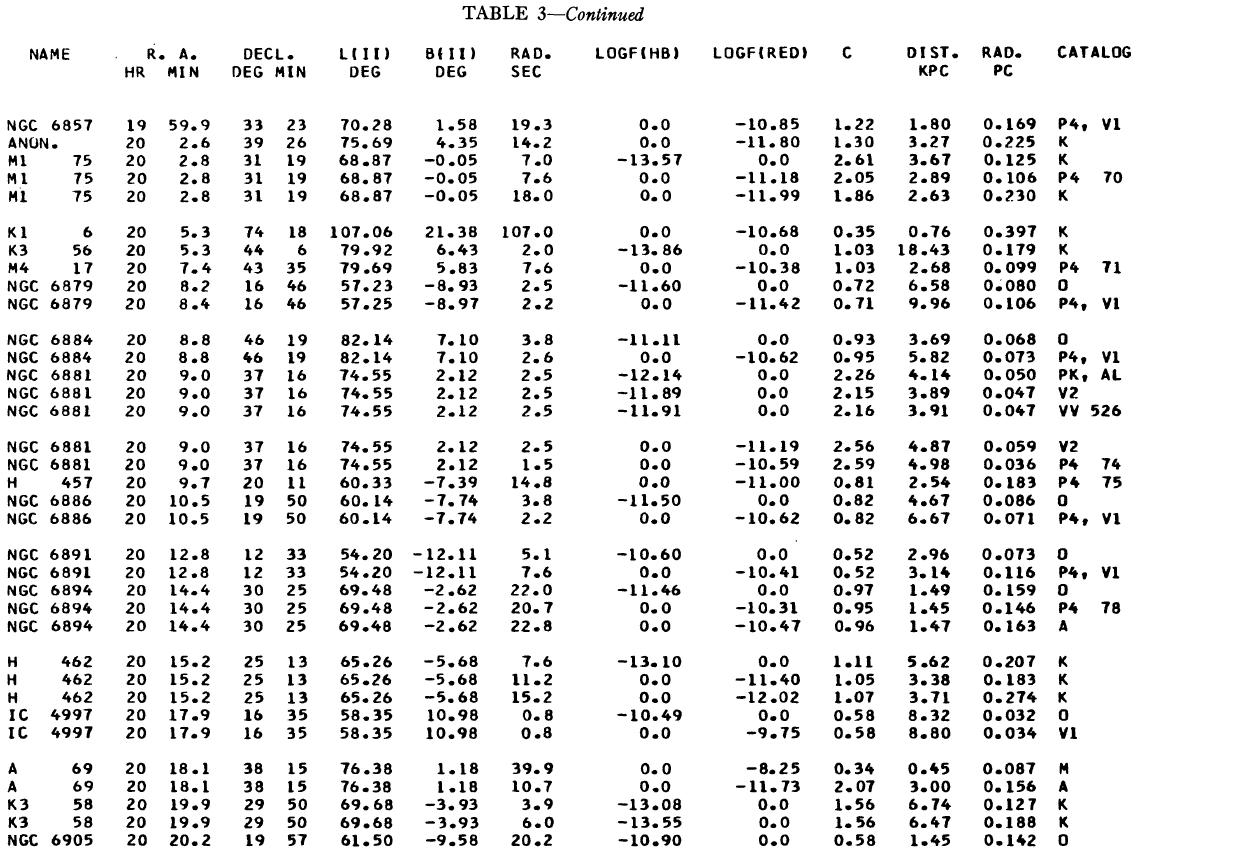

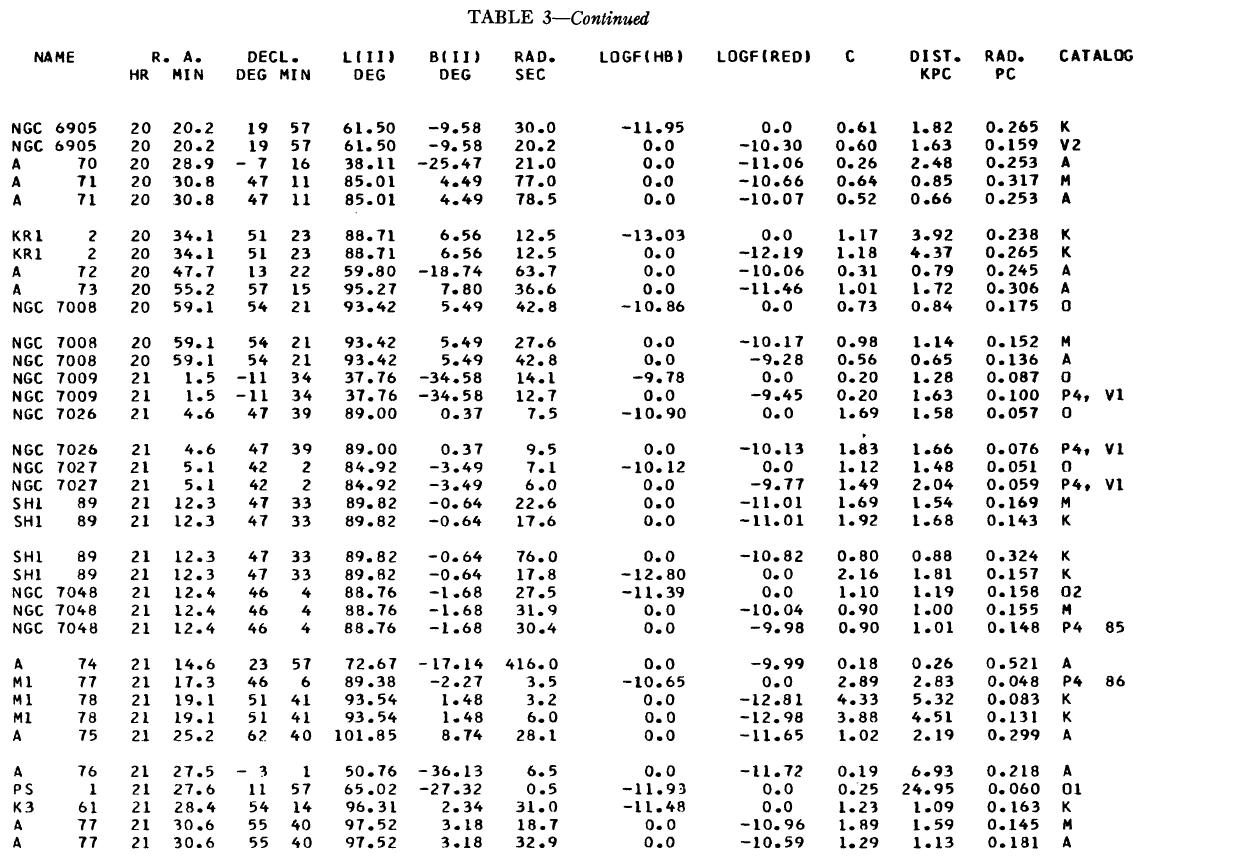

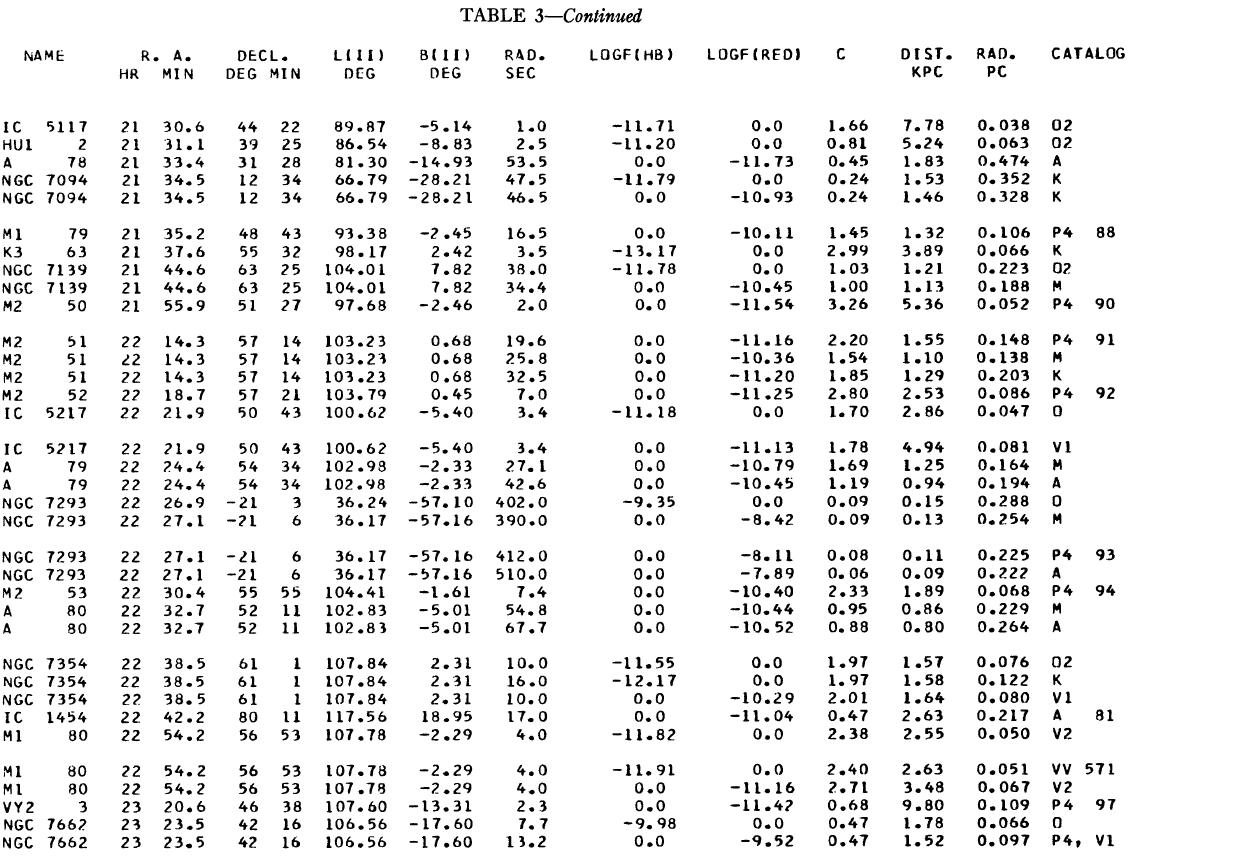

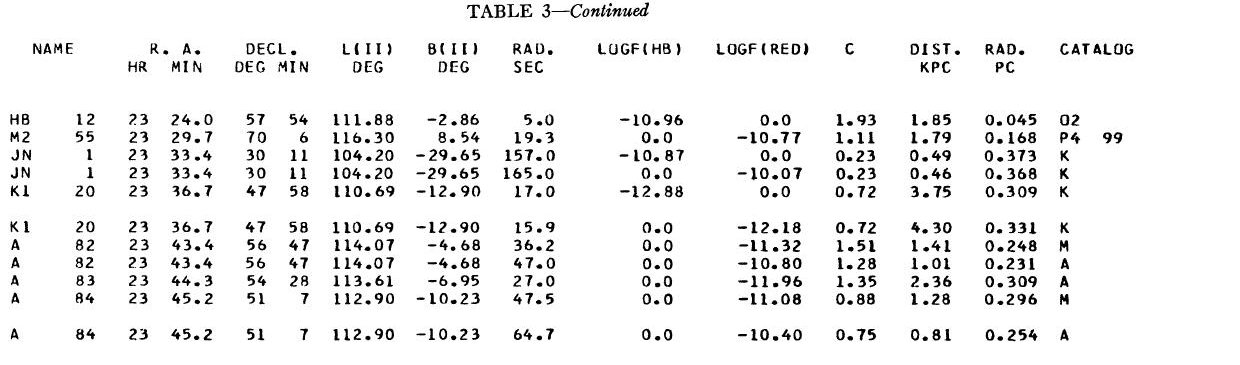

表1 観測減光の提示

(4), (5)式を使っての c の決定は逐次近似的に行う。Hβ フラックスは表3 に載せた。表1には 10 cm 電波フラックス、c が載せてある。表1の第4列 ウエイトは電波, Hβ フラックスの精度を数字にしたもので2が信頼度高 である。

図1 星間吸収 c 対 |csc bII| 「電子温度」= 5000 K を 上の c

の計算に用いた。一方、禁制線から導いた温度は下の c1 の計算

に用いた。矢印は銀河観測から導いた銀極での減光量。