3.結論

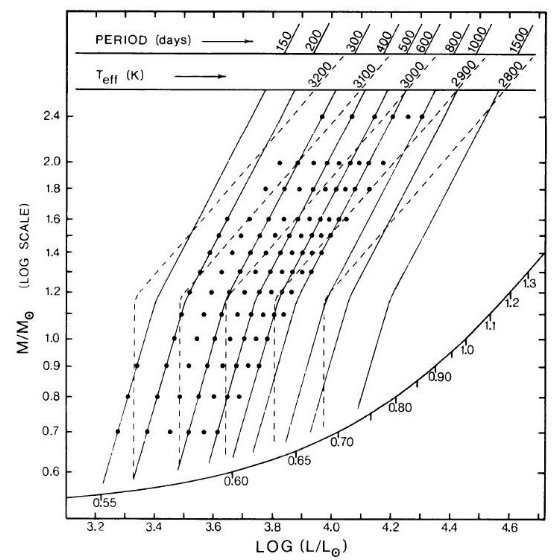

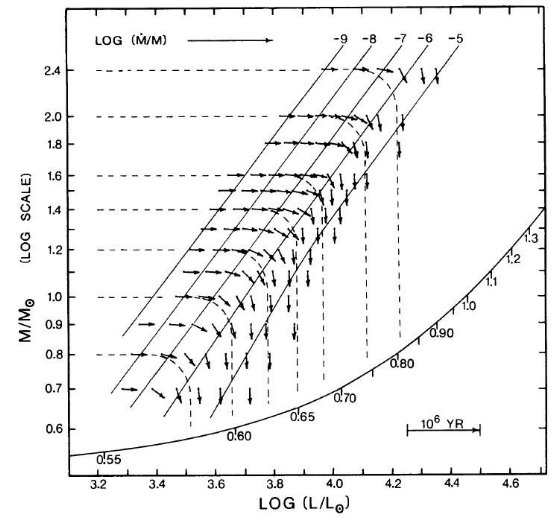

光度変化図1はモデルパラメター一定の線を示す。質量放出計算の結果は図2に示す。 質量放出と進化の関係を示すために Paczynski 1970 の L - Mc 関係を 用いた。

L = 59,250 (Mc - 0.522) (4)

この関係式はどちらの図にも載せてある。式 (4) は dL/dt ∝ dMc/dt を 意味し、L ∝ dMc/dt なので、数値を入れて、dlog L /dt = 0.245 Myr -1 を得る。1Myr にlog L が増加する大きさ 0.245 は図2右下 に示されている。このように、核反応進化は図上で星を右方向水平に動かすように 働く。つまり、横軸は時間軸と看做せる。

質量変化

図2上進化矢印の縦方向はモデル計算の (dlog M / dt) から決まる。与えられた 星の進化経路は矢印をつないで得られる。各経路上で、ゆっくりした核反応進化 から超星風による急速な質量放出進化への転換点がある。残存核質量の大きさ はこの進化経路が L - Mc 関係線とぶつかるところで決まる。

図2には、log[-(dM/dt)/M (yr-1] = -9, -8, -7, -6, -5 のライン も引いた。dlog L /dt = 0.245 Myr-1 であるから、進化経路が勾配 -1 を持つのは、-(dM/dt)/M = 5.65 × 10-7 yr-1に なる時である。したがって、今述べた (dM/dt)/M 一定ラインは、進化経路の勾配 = -0.0018 から -18 に対応する。これらのラインが水平方向にほぼ等間隔で並ん でいることは、-dM/dt が近似的には指数関数的に増加して行くことを意味する。

進化経路が水平な時は正しい。傾いてくると誤り。

パラメター変化に対する安定性

我々はモデル計算のパラメターを変えて、結果にどう影響するかを調べた。大抵 のパラメターを大きく変えても、超星風が起きる時期はほんの少ししか変わらなか った。例えば、LSW を -(dM/dt)/M が 10-6 yr-1 に達する光度と定義しよう。パラメターの大抵の変化に対して, | Δlog LSW | ≤ 0.04 であった。詳しくは後の論文に。

超星風

何がこの超星風の原因なのだろうか?

-(dM/dt) = 4 π r2 v ρ なので、dM/dt に影響するのは どのファクターかを知りたい。モデル計算の結果は明らかに、v ではなく ρ が星風領域全体に渡って増加していることを示している。では、なぜ ρ が 増大したのか?ショック波が形成される半径領域の内側では密度は半径の関数と して指数関数的に減少する。これは、対応する静水平衡大気と殆ど同じである。 その外側は強いショックと急激な加速が支配する領域である。そして、その 向こう側は星風領域である。そこではガス速度はほぼ一定で密度は r-2 でゆっくり減少していく。Bowen 1988b, 1990.

図1.式(2), (3)から導かれる星のパラメター。実線=周期。鎖線=温度。

図下部の曲線=Paczynski 1970 の L - Mc 関係 [式(4)]

ダストの役割

質量放出におけるダストの役割は何であろう?星風の駆動メカニズムはエネルギーと 運動量の両方を供給すなければならない。ミラ型変光星に関して供給エネルギーは 10-4 L 以下で小さい。しかし、供給運動量 (dM/dt)vWIND は強い星風の場合 ∼ (L/c) に達し、この要請は厳しい。

ダストは星の輻射運動量を受け取り、それを衝突によってガスに伝えことで 質量放出を助ける。Γ の最大値を 0.0 から 2.0 まで変えて一連のモデル 計算を行った結果によると、vWIND の増加が -(dM/dt) の 増加につながっている。星風密度はダストが存在しない内側領域で決まっていて Γ の値は関係しない。ダスト凝結温度の変化も、ダストの総吸光面積を 増加させるので Γ と似た効果を持つ。

図2で質量放出率 -(dM/dt) > 2 × 10-6 Mo/yr のモデル は全て厚いダストシェルを持つ。ダスト量を変えるようなモデルの変化はそれに 対応した質量放出率の変化をもたらす。ダスト吸光断面積の増加は単に質量 放出率の増加に寄与するだけではない。それはその原因なのである。

質量放出は脈動なしでもダストだけで可能ということか?

ダストなしの質量放出

しかし、ダストなしでもかなりの質量放出が可能である。例えば、M = 1 Mo, Po = 300 - 400 d でダストありとなしのモデルを計算すると、ダストなしでも ダストありモデルと較べ、-(dM/dt) で 0.1 倍、vWIND で 0.2 倍 の大きさで質量放出を起こす。何がこの星風を引き起こすのか? どちらの場合 にもショック波の散逸による加熱が起きている。しかし、ダスト大気の場合、外側 大気の低密度で起きる、実際には断熱的な急激な膨張はガス運動学的温度を低い ままに保つ。ダストが無い場合、膨張はもっとゆっくりで、大気外層部に拡がった 高温域が生まれる (Bowen 1988a,b)。こうしてできた圧力勾配は遅い星風を産み出す。 等温ショックのモデルではこれは起きない。ダストなしモデルでの超星風の発生は 星の進化が進んで半径がさらに大きくなり、スケール高が延びて星風密度が 増加するまで延期される。この結果による光度変化は ΔL ≈ +0.12 である。

低メタル星の質量放出

低メタル星の質量放出は次の二つの要因に影響される

(a)ダストの形成量が少なくなる。Z < 0.1 Zo ではダスト量が小さすぎて

力学的な影響はほとんどない。

(b)与えられた R と L に対し、式 (2) は小さな R を与える。従って H は縮小

し、ρWIND, -(dM/dt) は小さくなる。

そのため、超星風の発生は光度がずっと高い領域で起きる。低メタル星のグリッドは まだ計算されていない。しかし、やや低メタルな場合の結果によると、 Z < 0.1 Zo では上の二つの効果のため、Δlog L ≈ 0.12 - 0.13 log(Z/Zo) である。

図2.図1モデルの質量放出と進化。各点での小さな矢印は進化の方向。

実線は相対マスロス率 log [(-dM/dt/M] = -9, -8, -7, -6, -5 を示す。

鎖線=近似的進化経路。