| 高齢球状星団(GC)の星は post-AGB 進化時間が、PNs 散逸時間より長くなるので PNs を作れないと信じられてきた。しかし、銀河系GCには4つの PNs が 存在し、より変わった進化ストーリーを必要としている。それらはマージャーや 連星の共有外層などかも知れない。そこで、 MW 外の明るい局所群GCs の HST 撮像で PNs を探した。使用したのは、[OIII] 5007 A と傍の連続光で、 66 GCs の画像を得た。HST アーカイバル画像を含めると全部で 75 の 5007 A 画像を得た。 それらの合算光度は MW GCsの合算光度にほぼ等しい。これらの星団にはっきりした PNs はなかった。 | ただし、 M31 の若い星団で 間違えて球状星団と分類されていた中に一つ、M31 GC から離れすぎていてメ ンバーとは思われない PN が二つ見つかった。 Jacoby et al は地上望遠鏡を 用いた M31 274 高齢星団の分光サーベイから3つの PN 候補を発見した。今回 それらの候補星団の一つは HST NUV 画像から[OIII] は実際には周辺星間 ガスから生じているらしい。他の二つに関しては、 HST 広帯域 UV アーカイブ画像 があり、明るい UV 点源が存在する。恐らく PNs であろう。文献調査から、M31 の古い GCs 近くに4つの PNs を見つけた。それらのメンバーシップ確定のた めの観測が必要である。結局、局所群 GCs 中の PNs 数は小さいがゼロではない。 |

|

球状星団中の惑星状星雲 (1)M 15 : Pease 1928 (2)M 22 : Gillett et al 1989 (3)NGC 6441, Pal 6 : Jacoby et al. 1997. 133 MW GCs [OIII] 探査。 (4)H5 (Fornax dSph): Larsen 2008 (5)局所群外では約10の積分スペクトル中に [OIII] 輝線検出。 なぜ GCs 中には PNs が少ないのか? Jacoby et al 1997 は PN 寿命= 2 - 3 104 年を仮定し、GC 中 の老齢星が最後に PN となるなら、 MW GCs 総光度から 16 PNsが予想される とした。実際の PNs が小さいのは、小質量星の post-AGB 進化が原因である。 Mi = 0.8 Mo 星は AGB を去る時、 0.5 Mo (Alves et al 2000) から 0.53 Mo (Kalirai et al 2009) である。Schonberner 1983 の post-AGB 進化計算に よると、中心星が高温になる以前に星雲ガスは星間空間に散逸してしまう。 それを救うためのシナリオは、 (1)連星の合体でブルーストラグラーができ、高質量post-AGBからPNs. ABL00 は M15 PN Ps1 の中心星 K648 に変光を検出しなかった。マージャー説 と合う。 (2)共通外層を持つ連星系の相互作用で、高温核が露出し、放出ガスを電離。 |

これ以外にも様々な説が提出された。それらが共通して想定しているのは連星

相互作用が PN 形成で重要な役割を持つということである。

連星説の検証 ABL00 は WFPC2/HST により K648 の測光を行い、星質量を 0.60 Mo とした。 これは GC 星の残余質量より明らかに高い。この質量なら post-AGB 進化は PN 形成に十分間に合う。Jacoby et al 2014 は MW GCs 内の 4 PNs HST 画像 を得た。しかし、その結果は K 648 を除きあまり連星説に有利でない。X線 観測が伴星の作用を探るのに使えるかも知れない。 サンプルを局所群に拡大 もっと大きいサンプルで GC PNs の観測を行うため、 M31, M33 その他の 局所群銀河の観測を行った。van den Bergh 2010 が述べているように M 31 は MW と異なる進化を辿っている。PN に富んだ中間年齢星団が多い可能性もある。 |

|

|

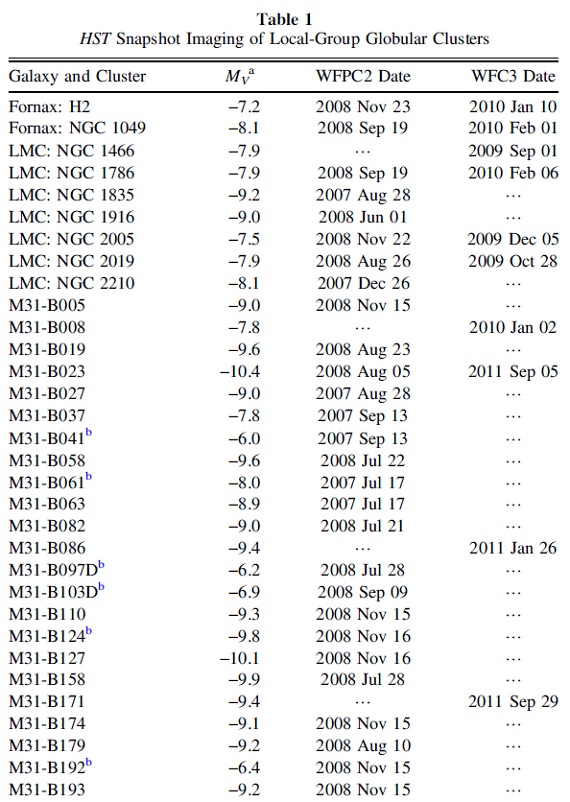

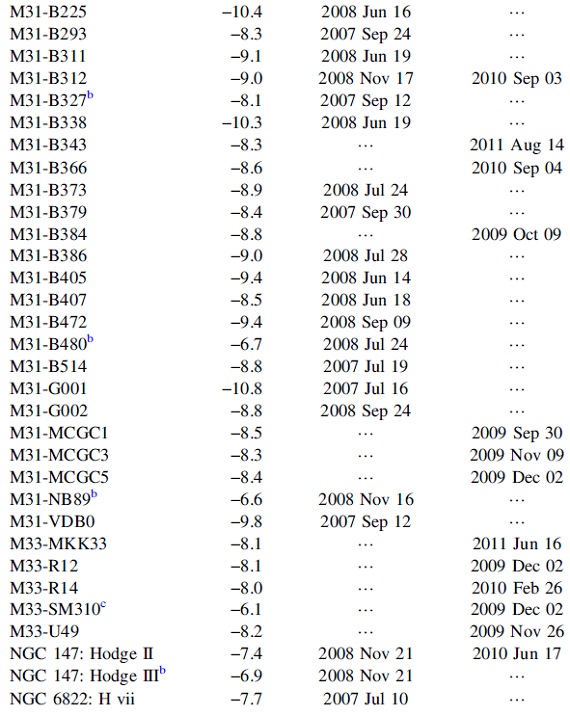

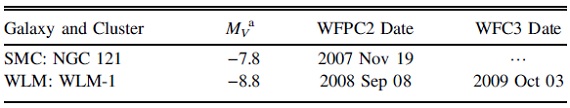

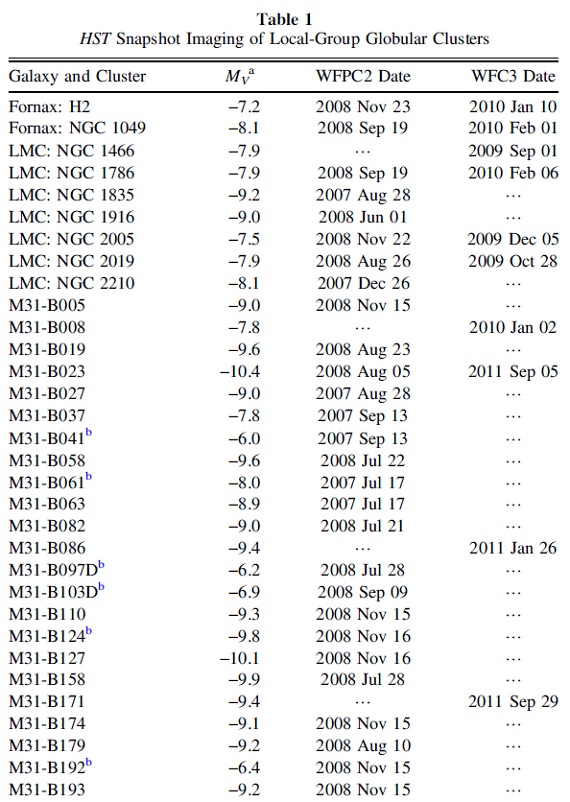

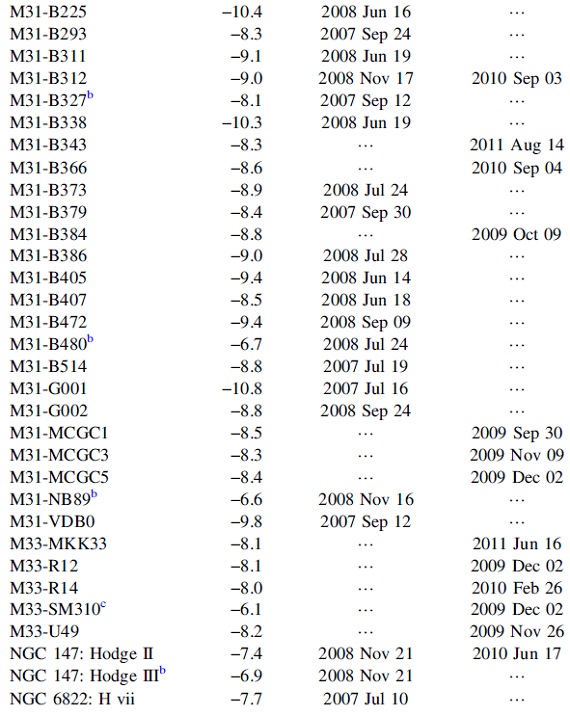

2.1.HST スナップショット2.2.ターゲット選択(1)マゼラン雲: Olszewski et al 1996 の "population II" 星団から、Mv ≤ -7.5 の 8 個. (2)M33:Christian,Schommer 1988から赤い明るい(Mv≤-8.5) 5 星団 (3)NGC6822: Hubble VII. MV=-7.7. 低メタル高齢。Wyder et al 2000 (4)WLM: WLM-I. Mv = -8.8. 高齢。Hodge et al 1999. |

(5)Fornax dSph: NGC1049(Mv=-8.1), H2(Mv=-7.2) Strader et ao 2003

(6)NGC147: Hodge2 (Mv=-7.4) Sharina et al 2006 (7)M 31: Galleti et al 2004 カタログ(on line)明るい方からターゲット リストが埋まるまで. Mv = [-10.6, -7.6] 2.3.観測戦略WFPC2, WFC3 のどちらでも、F502N [OIII] 5007A と F555W "V" フィルター を使用した。大抵の露出は 502N で 2x500s、F555W で 2x100 であった。 |

|

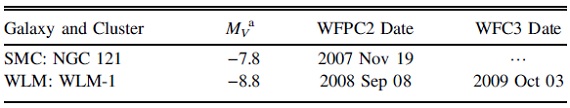

期待カウント比 PNs の輝線は、 [OIII]4959A, [OIII]5007A, Hα, Hβ, HeI 5876A である。F502N は [OIII]5007 だけを含むが、F555W は他の輝線も含む。大塚 その他 2010 によるハロー PN BoBn I の輝線強度を標準に使い、HST フィルタ ーの透過率を基にカウントを WFPC2, WFC3 Instrument Handbook に従って計算 した。その結果、観測条件が同じならPNのカウント比 F555W/F502N = 2.5 (WHPC2), 2.1(WFC3) が期待されることが分かった。 観測カウント比は? 上に述べたように率では F555W/F502N = 2 くらいである。しかし、露出時間 は F555W/F502N = 1/5 くらいなので、カウント数の比では F555W/F502N = 0.5 くらいだろう。それに対し、通常な星では F555W/F502N = 57(WFPC2), 30(F502N) と予想される。 粗い分別 M31 距離では HST 星像の FWHM = 0".06 は 0.2 pc に相当する。最大級 PN 以外は PNs は点像に見えるだろう。PN と通常星でカウント比に差があるはず なので、まず両フィルターでのカウントが同じくらいな点像を探した。 |

F502N

画像では明るい点源は殆どないので、候補は簡単に絞れる。それらの内

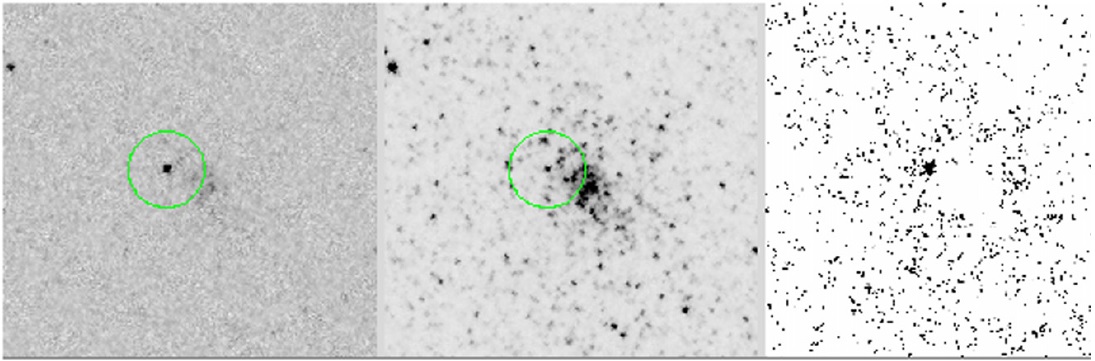

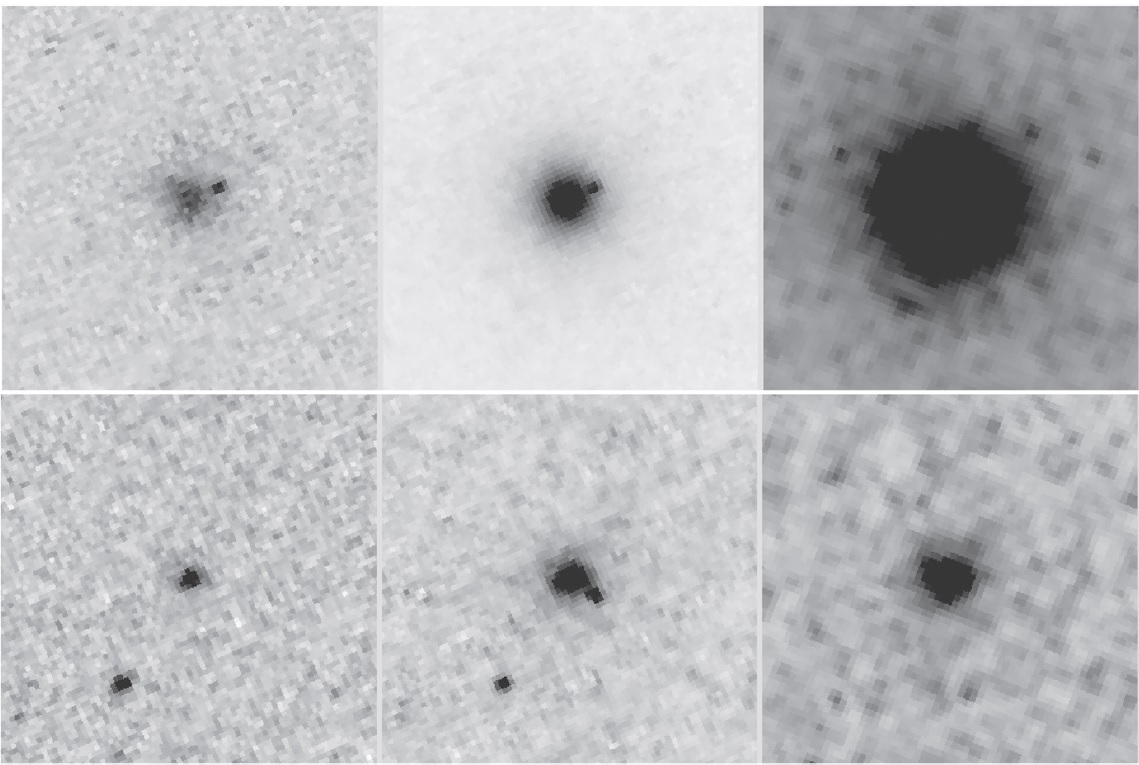

PN 以外のものは (1)GC 内の明るい星。F555W ではさらに明るくなるので星と分かる。 (2)宇宙線などによる誤信号。稀に F502N, F555W 双方で同じ場所に発生。 星団外の PNs 星団が載っている WFPC2 チップの周りに3つの隣接領域チップが搭載されて いる(多分?)。そこも探し、いくつかの新しい PNs を見つけた。 WFC3 で も同じように、隣接領域に新しい PNs を見つけた。 図1=検出例 図1左枠は F502N [OIII] 像で、M31 PN no.285 (Ford, Jacoby 1978) が中央 に、左下に明るい通常星が見える。中枠は F555W 画像で多数の星が現れる。PN の見かけ明るさはあまり変わらない。右枠は F502N/F555W 比である。通常星は カウントが高くてもこの比が低いので消える。 |

|

Fornax H2 星団を使う限界フラックス評価 Fornax H2 の WFPC2 F502N 画像上で様々な明るさの点源を選ぶ。F502N 像を F555W 像と比較して、選んだ点像が明るくなった=星か、消えた=偽信号か を決める。ある明るさより上では殆どの点像が星、その下では偽信号の割合が 急増した。この明るさは、F5007 = 7.3 10-16 erg cm-2 s-1 に相当する。 (ちょっとずらした2枚の F502N 画像 で比べてはいけないのか?) ライン等級 系外PN では [OIII]λ5007 等級 (Ciadullo et al. 1989) が使われる。 定義は、 m5007 = -2/5 logF5007 -13.74 この等級を使うと、 WFPC2 F502N 画像は m5007 = 24.1 mag まで は検出が完全である (F5007の次元は?) |

M31 の場合 M 31 距離では、この限界値は PN 光度関数 (Jacoby, Ciardullo, De Marco 2013 の図9)に 3.5 mag 以上食い込む。 背景光と込み合いの影響 この限界等級は孤立天体の場合で、背景光と込み合いの影響を受ける。 M31 球状星団中央では 0.9 mag 明るくなり、 m5007 = 23.2 mag になる。 WFC3 ではもっと暗くなる WFC3 はもっと暗い天体まで下がり、孤立星で m5007 = 26.7 mag となる。 |

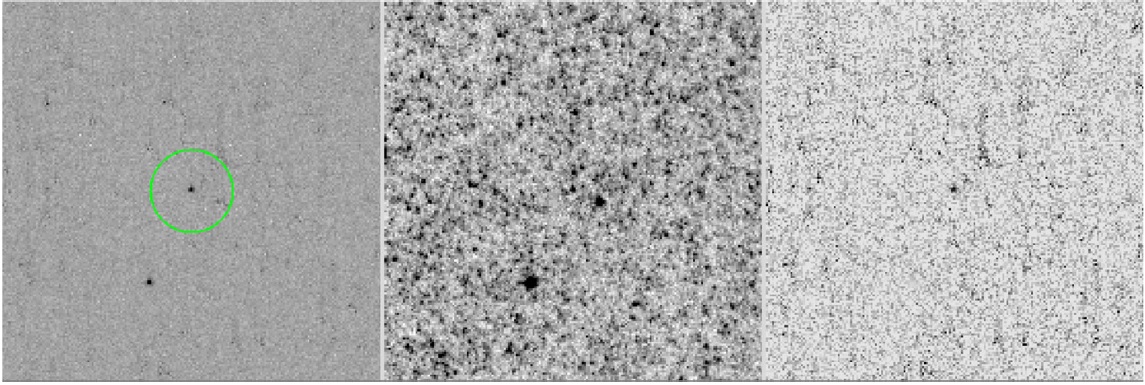

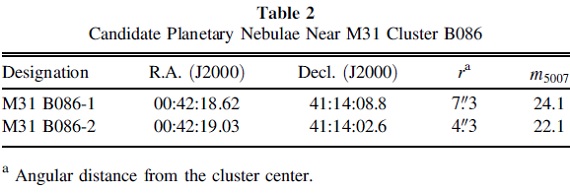

表2.M31-B086 星団付近の候補天体  表5.M 31 球状星団 B477 中の惑星状星雲候補 4.1.M31-B086 星団付近の候補天体M31 B086-2図2に示された通り、.M31-B086 星団付近に二つの候補天体を見つけた。 表2にそれらの性質を示す。明るい方=M31 B086-2 は既に Meyssonnier et al 1993 のカタログに未分解天体 no.481、Azimlu et al 2011 には HIIR では ないか no.1596 として載っている。 M31 B086-1 暗い方は未報告と思われる。表2にはその等級を示した。それらが、 シンビオティック連星、星雲期にあるノヴァ、非常に小さい HIIR、その他の 輝線天体の可能性は排除できない。 星団メンバーか? この星団は M 31 中心から 4'.8 しか離れていない。かつ渦状腕の傍にある。 従ってフィールド星の密度が高い。B086 の半光度半径=0".8 だが、二つは 星団中心から 4".3, 7".3 離れている。これらから、二つの星が星団メンバー かどうかは疑問である。 地上観測の検出可能性 仮に、明るい方の M31 B086-2 が GC の中心にあったら、直径 1".5 星団光 の 3.3 % にしかならない。暗い方なら 0.6 % である。したがって、地上望遠 鏡では、これらの星が星団中心付近にあったら撮像で検出は不可能であったろう。 B086 は JCD13 で観測されているが、これらの星は多分彼らの分光ファイバー アパーチャの外側にあって観測には引っかからなかったのであろう。 (意味わからん。HST なら星団中心 でも可能と言っている?) |

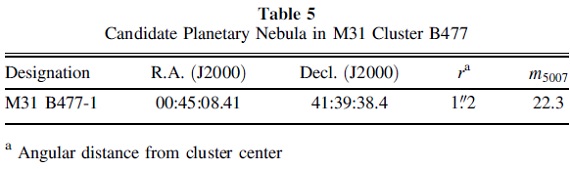

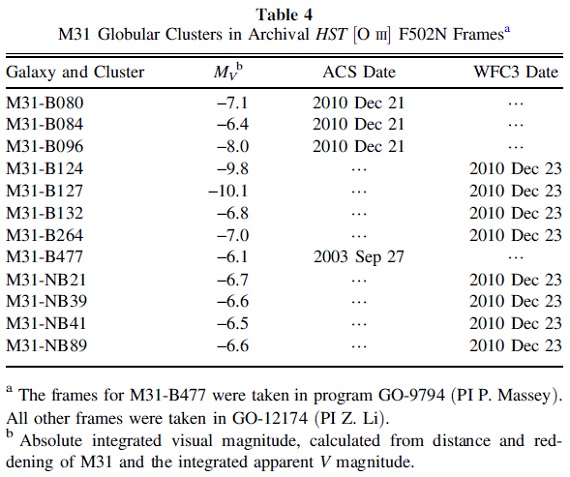

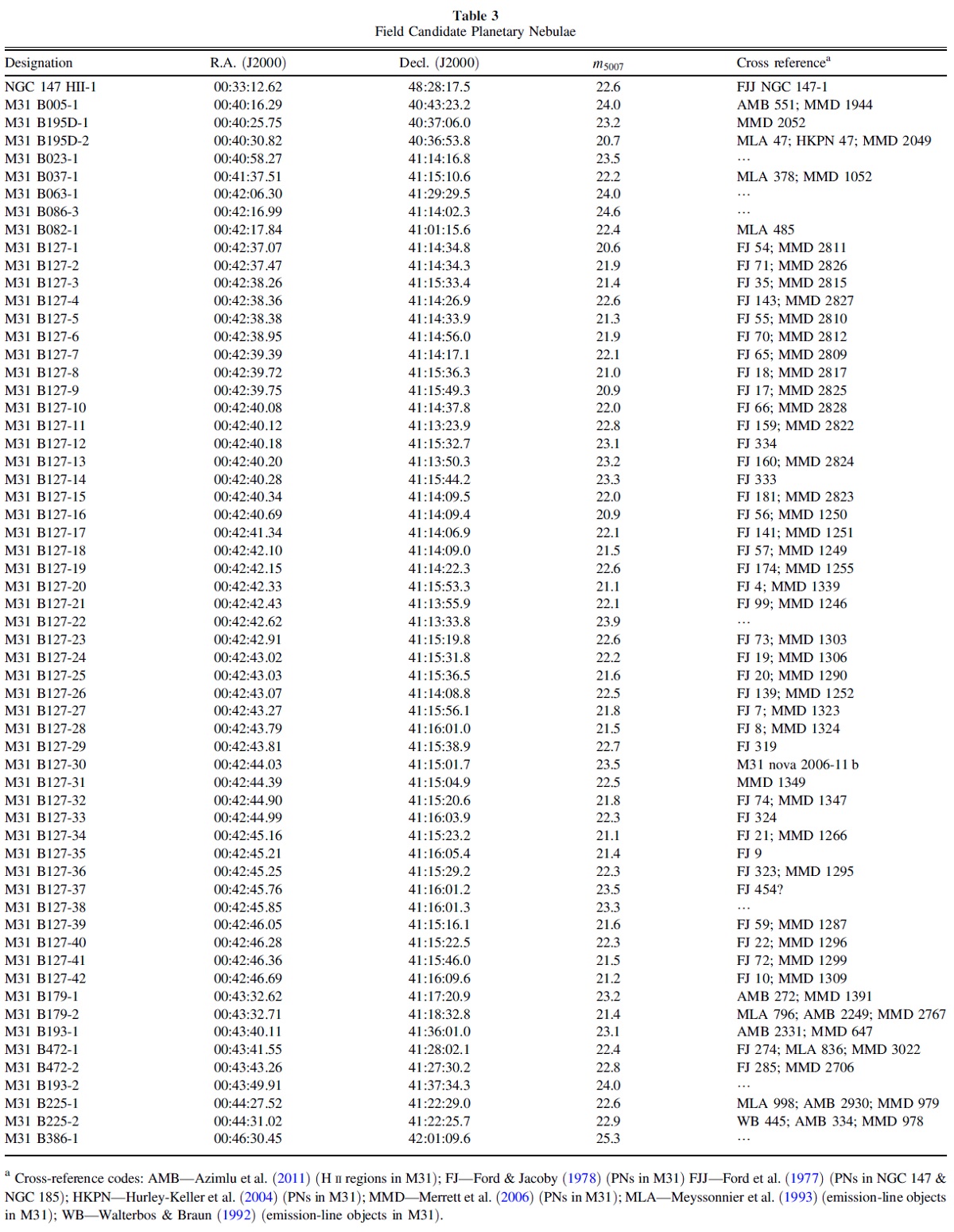

表4.HST アーカイバル [OIII] 画像の M31 球状星団 4.2.フィールド PNsHST 画像を調べていて、対象星団の周囲のフィールドに多数の λ5007 光源を発見した。それらは表3に示されている。それらには名前が付けてある。 等級は Ciardullo et al 1989 と重なった天体で合うようにゼロ点を調整した。 m5007=23.5 より明るい PNs はほぼ完全に既知であった。4.3.HST アーカイブで PN を探す二つの観測プルグラムがあった[OIII]F502N フィルターを使って、 M 31 付近で観測した画像を HST アー カイブで探した。我々以外では M31 中心から 3° 以内の F502N 撮像 プログラムは2つしかない。既知球状星団のうち 12 個がこのプログラムに 引っ掛かっていた。装置は WFC3 か ACS = Advanced Camera for Surveys で あり、表4に示す。内3つは我々の観測と重なっている。それらを加えると、 F502N で撮った、MW の外の局所群 GCs は 75 個となる。 アーカイブの星団データ 二つのプログラムでの F502N 画像に組んでいるのは、 F547M, F550M (5007A を含まない。)か F555W(5007A を含む)である。12星団の中で、 B477 星団 の近くにある PN は確度が高い。詳細なデータは表5に示す。この天体は、 Walterbos, Braun 1992 の no.683, Morrett et al 2006 の no.446 として既知 である。表5の m5007 は Morrett et al 2006 から採った。 M31-B477 は JDC13 の分光プログラムには含まれていず、この PN が星団に 付随していることは今まで認識されていなかった。しかし、 B477 は今回 我々が考えている古い球状星団ではない。Kang et al 2012 はこの星団に 325 Myr という若い年齢を与えている。形態からも B477 は球状星団に似ないことは 図3からも分かる。 |

|

JCD13 の特徴 (1)大規模積分分光観測は様々な光度の星団をサンプル。 (2)暗い星団での探査に有利。PN 5007A 輝線が星の光で薄まらない。 (3)分光アパーチャは 3" で星団の大部分の光を使う。 (4)M31 の古い星団 274 個を調べた。 (5)我々の M31 星団サンプル 56 個の内、39 個の積分スペクトル取得。 (6)3.5 m 鏡で 210 分露出し、m5007 = 25.9 まで達する。 ただし、拡散輝線光の影響を受けるので、検出限界は同じくらいに。 今回の研究の特徴 (1)M31 の明るい球状星団。 (2)星団のみならず周辺も調べる。 (3)局所群全体でも 75 個。 (4)2.4 m 鏡で 600 - 1000 s 露出し、m5007 = 24.1。 (5)ラインプロファイル、ライン強度比などは不明。 |

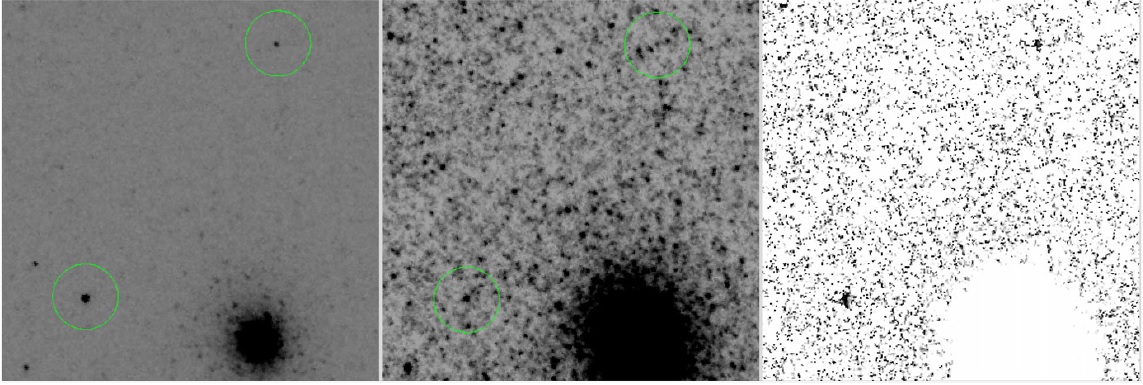

JCD13 が検出した PNs JCD13 は M31 古い星団 3つ NB 89, B 115, BH 16 に PN 候補を見出した。 その中で NB 89 だけが我々のプログラムに入っている。その理由はこの星団が 明るい対象天体 B 127 から数 arcsec しか離れていなかったからである。 NB 89 源は ? もっと深い HST [OIII] 撮像(7200sec が2枚)は表4にあるように、WFC3 GO-12174 アーカイヴから得られる。 NB 89 の PN 候補は JCD13 によると、 、m5007 = 25.1 である。この明るさの孤立天体は深い WFC3 撮像で は楽勝である。しかし、[OIII] 画像には点源が写っていない。輝線は星でなく、 周辺の星雲放射が JCD13 のアパーチャを埋め尽くしたのではないか。実際 NB 89 は Ciadullo et al 1988 が M31 中心核の Hα 撮像で発見した、渦状放射領域 に埋もれている。 B 115 と BH 16 B 115 と BH 16 は JCD13 が輝線を検出したが、HST 5007 A 画像はない。 しかし、広帯域可視、近紫外域画像が Andromeda Treasury program GO-12058 (PI Dalcanton) にある。Veyaette et al 2014 によると PN は可視と近紫外 で独特のカラーを示す。これはバルマージャンプより短波長側で特にそうである。 図4は HST/WFC3 の F275W と F336W で撮った、B 115 と BH 16 の画像である。 どちらにも非常に青い天体が写っている。NB 89 にも似たバンドの WFC3 と ACS の画像が存在するが、目立って青い天体は見当たらない。 |

|

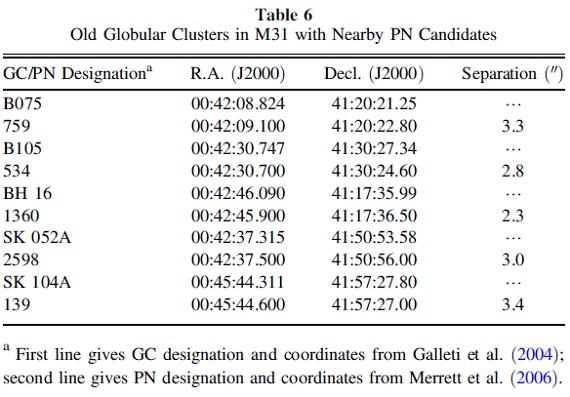

カタログ (1)GC カタログ Galleti et al 2004 は 2060 天体 確実な GC, GC 候補、候補だったが純粋の GC でないと分かった天体。 (2)PN カタログ Merrett, Merrifield, Douglas 2006 は 3300 天体 PNs と PN 候補。 HIIR を GC に分類? 座標が 4" 以内で一致する 44 組を発見した。しかし、その大部分は Caldwell et al 2009 によると、実際は HIIRs であった。まだ 16 天体は 分類されていない。その多くは Kim et ao 2007 からだが、それらも HIIR で ある可能性が高い。 JDC13 の分光観測があるのは実質1個=BH16 だけ それらの 44 星団のうち、7個 = B075, B105, BH16, B530, SK032A, SK104A だけが JDC13 の分光観測を受けている。BH 16 だけが 5007 A 輝線を検出さ れた。残りの6個では、JDC13 のアパーチャは輝線天体の座標値を引っ掛けない。 HB16とSK104A Caldwell et al 2009, 2011 が「古い」球状星団と認め、かつ JDC13 が MMD06 天体を 4" 以内に持つものが 5 個ある。 (前の44組中で古い球状星団と確認 されたのが5個あるという意味?) それらを 表6に示す。 |

表6.M 31 内の古い星団で近くに PN 候補があるもの それら 5 個中で、アーカイバル HST 画像があるのは 2つである。その一つ HB 16 は既に述べた。もう一つ SK 104A も星団中心 から 1".2 NNE に青い星を持つ。 |

|

調べた球状星団 局所群の「種族 II」球状星団の明るいもの 55 個の HST 5007 A 画像を得た。 偶然視野に入った 11 星団も加えた。さらに HST アーカイブから 9 個の 球状星団画像を得た。総計 75 星団の画像から惑星状星雲を探した。 B086 だけ。それすら怪しい。 その中からヒットしたのは M31 B086 の近傍にある二つの PN 候補だけである。 しかし、距離が大きすぎ、メンバーかどうか怪しい。 JDC PNs の再チェック JDC13 が古い星団中に発見した3つの PN 候補の HST 画像を調べた。うち 一つは PN でなく、周辺の希薄星雲からの輝線のようだ。残り二つには広帯域 フィルター画像しか存在しないが、どちらにも明るく青い天体が写っていた。 |

カタログ比較で位置同定 GCs と PNs の大きなカタログを比較した結果、古い星団の数 arcsec 内に 惑星状星雲がある例がいくつかある。しかし分光観測と狭帯域撮像が必要である。 MW GC PN を M31 に置いたら。 MW の既知球状星団 157 個の総等級は Mv = -13.3 である。我々の局所群 75 星団の総光度は Mv = -13.6 でわずかに明るい。MW GCs には既知の PN が 4つある。それらの光度は m5007 = 21.3, 25.3, 27.4, 29.7 で、 今回のようなサーベイでは、WFPC2 で 1/4 個、WFC3 で 2/4 個しか検出され なかったであろう。イントロで述べたように、 Fornax dSph の GC の一つ には PN がある。したがって、MW の GCs と他の局所群 GCs とでは PNs の発生 率は似ている。 フィールド PNs M31 GCs の周辺からは約 60 の 5007A 点源を発見した。それらの多くは既に カタログに載っていた。しかし、HST 画像を見るとそれらは実際には PNs で ある可能性が高い。 |