ケプラーの 29.4 分間隔 34 日間のデータを約 1500 の赤色巨星に対して 取得した。 20 % の星に 1 % 以上の変光が検出された。それらは M-型巨星 の変光でここでは解析しない。残りの星に関して変光曲線を解析し、 極大パワー振動数 νmax と大きな振動数間隔 Δν を求めた。約 1000 個の星でノイズ以上の超過パワーを認めた。約 700 星では Δν を決めることが出来た。今回は CoRot で解析が行われていない 低光度赤色巨星を扱う。

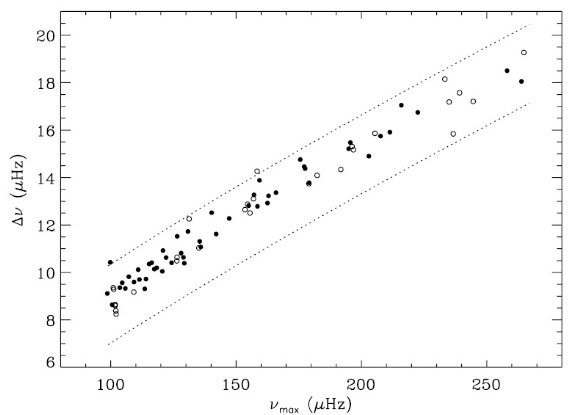

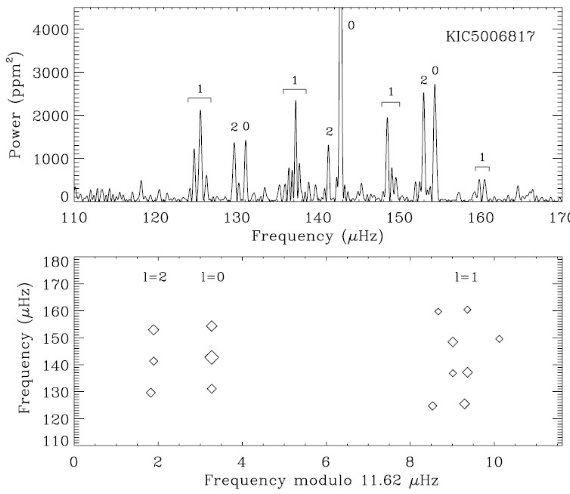

図1= νmax - Δν 関係

図1は νmax と Δν の関係を示す。この相関に関し ては、Hekker et al 2009, Stello et al 2009 が議論した。今回の結果は それらをより νmax の大きな赤色巨星へ広げた。

図1.78 低光度巨星の、大きい振動数間隔とパワー極大振動数関係。 黒丸=S/N が高く、詳細解析を行った 50 星。点線= 80 % を含む 領域境界。