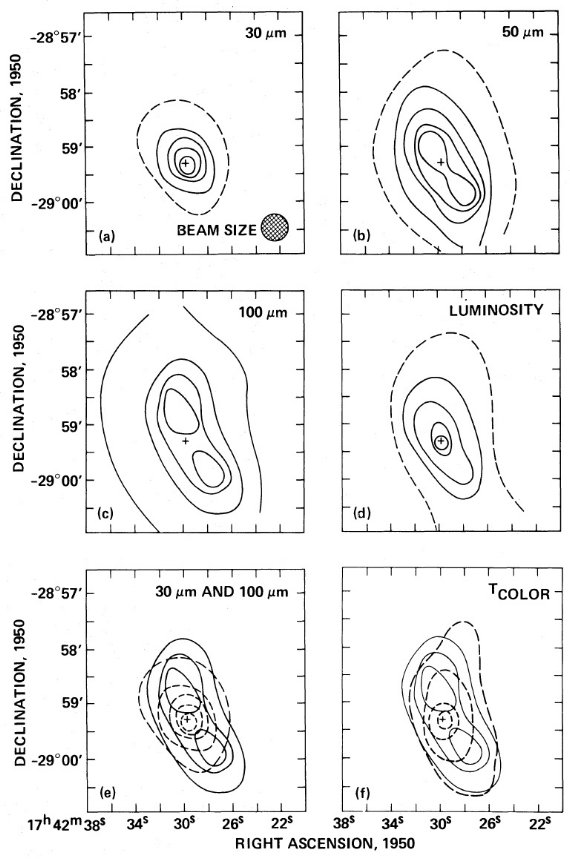

図1.(a) - (c) 30μm, 50μm, 100μm マップ。十字=34 μm 地上観測のピーク。 等高線レベルは、

30 μm で、0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 × 4300 Jy/beam

50 μm で、0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 × 3000 Jy/beam

100 μm で、0.25, 0.5, 0.75, 1.0 × 3000 Jy/beam

(d) (a)-(c) から積分で導いた 25 - 130 μm マップ。等高線は 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 × 106 Lo Jy/beam

(e) 30μm マップ(破線)に 100μm マップを重ねた。

(f) 50 - 100 μm カラー温度(破線)に 100μm マップを重ねた。粒子の放射率は グレイ。等高線は 60, 70, 80 100 K。

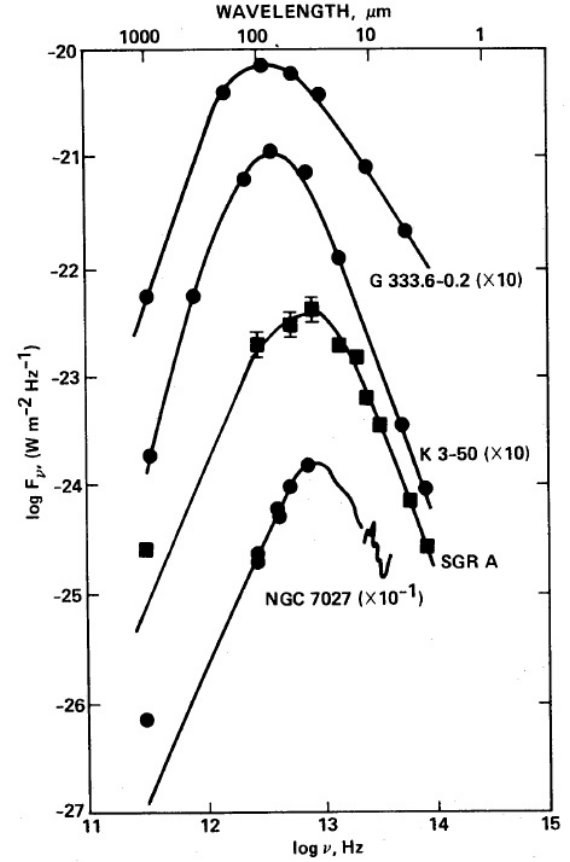

図2.Sgr A から 30″ 以内の 3 - 1000 μm SED. 比較するのは、 H II 領域 G333.6-0.2, K3-50 と 惑星状星雲 NGC 7027 である。