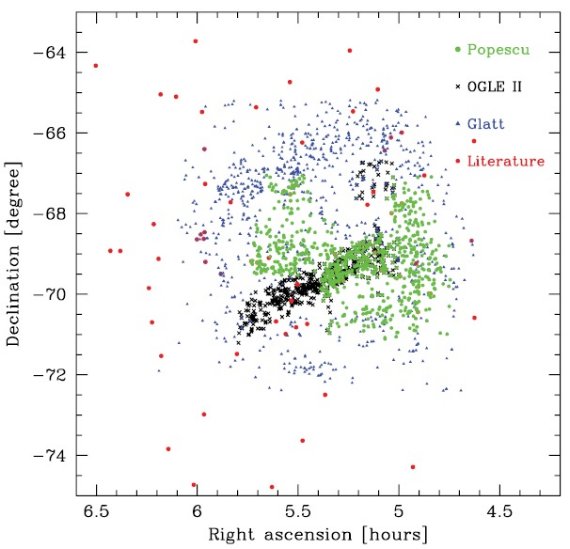

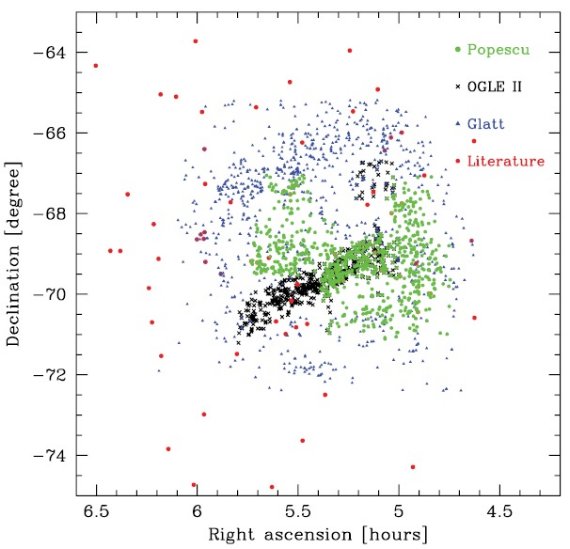

図1.マゼラン雲星団の位置。 Glatt et al 2010 と Mackey, Gilmore 2003 のみが LMC 全体をカバーしている。他のサーベイは一部を探査しているだけ である。

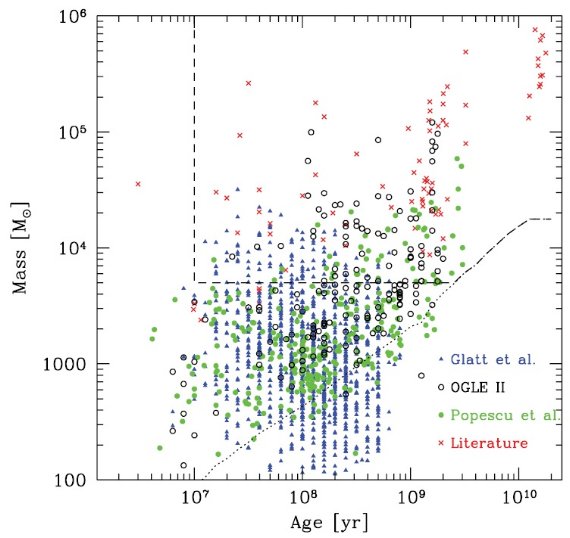

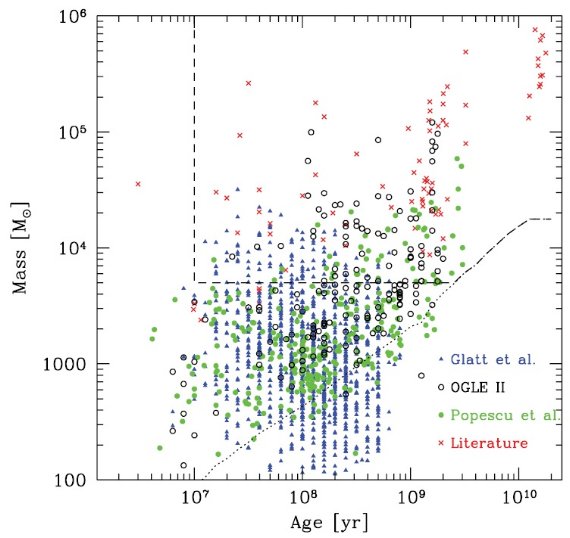

図3.全星団の 質量 - 年齢関係。点線= Popescu et al 2012 による Mv = -3.5 の星団に対する 50 % 完全度限界。破線=我々の解析に 用いた星団、年齢 10 Myr 以上、質量 5000 Mo 以上、 Mv -3.5 等より 明るい、の限界線。

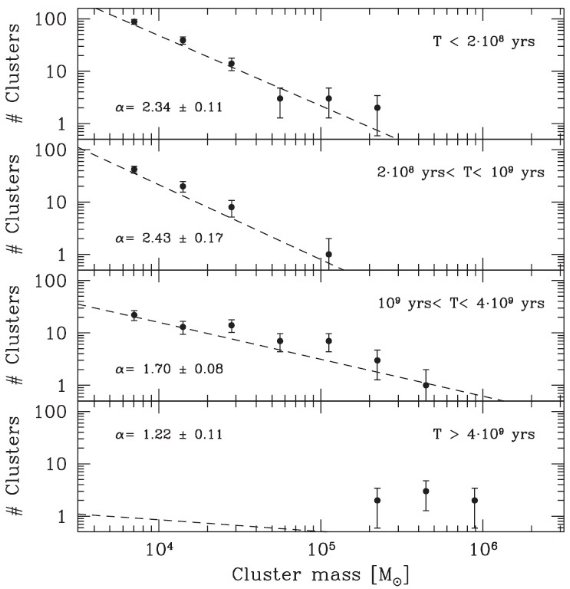

| LMC 星団の年齢、光度、質量を文献から集めて、それを使い、LMC 星団の年齢分布と溶解率を決めた。 M > 5000 Mo の大きな星団の 頻度は 10 - 200 Myr でほぼ一定であった。これは、残存ガスの排出は最初の 10 Myr、または、5000 Mo 以下の星団に限られることを意味する。 | LMC の約 15 % の星は 10 Myr 以上生き延びる星団内に生まれることが 分かった。1 Gyr より若い星団の質量関数は N(m) ≈ m-α, ここに α = 2.3 で近似され、一方古い星団ではずっと緩い勾配であった。 これは、不完全性または低質量星の解離であろう。200 Myr より古い星団では dex of lifetime 毎に 90 % の星が失われる。この分解率はモデルの想定より 遥かに速い。また、1 Gyr 以前に星団形成のバーストがあった。 |

図1.マゼラン雲星団の位置。 Glatt et al 2010 と Mackey, Gilmore 2003 のみが LMC 全体をカバーしている。他のサーベイは一部を探査しているだけ である。 |

図3.全星団の 質量 - 年齢関係。点線= Popescu et al 2012 による Mv = -3.5 の星団に対する 50 % 完全度限界。破線=我々の解析に 用いた星団、年齢 10 Myr 以上、質量 5000 Mo 以上、 Mv -3.5 等より 明るい、の限界線。 |

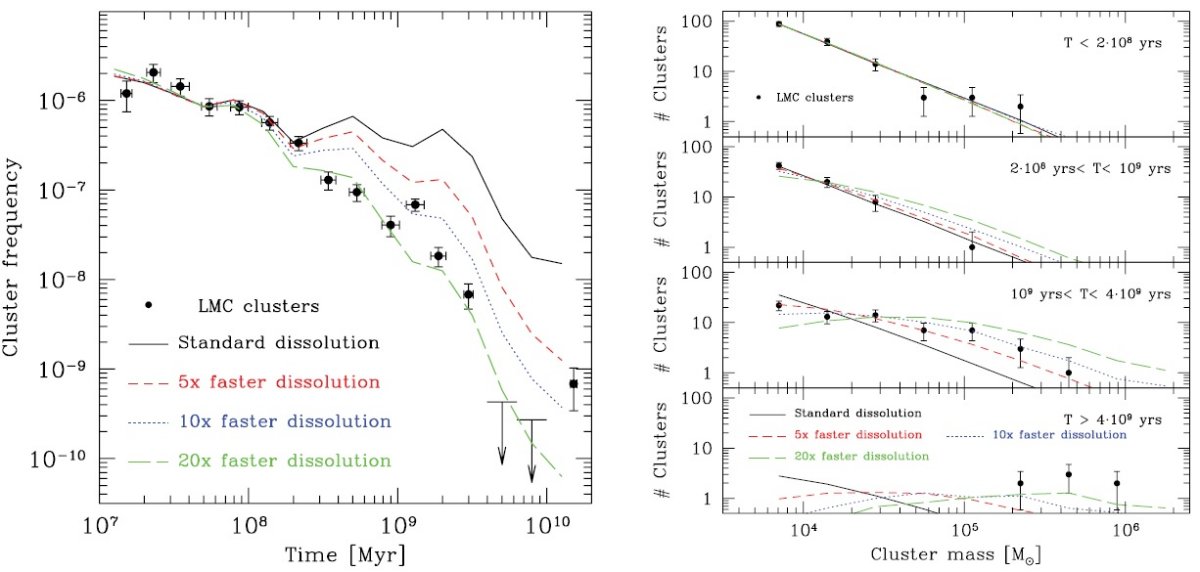

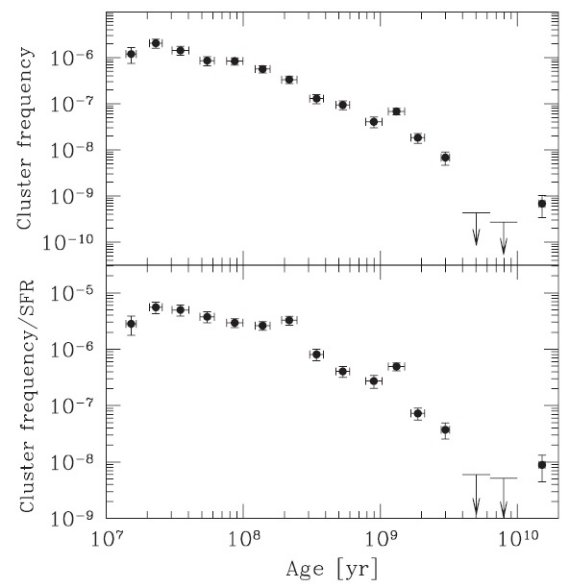

図4.上:5000 Mo 以上の星団の出現頻度 dN/dt と年齢の関係。 下:5000 Mo 以上の星団の出現頻度と星形成率との比と年齢の関係。 この比は t < 200 Myr まで一定で、その後低下して行く。これは t = 200 Myr で星団の溶解が始まることを示す。 |

図5.4つの年齢区間における星団質量分布。破線=ベストフィット。 べき乗則指数 α とそのエラーも図に示す。1 Gyr より若い星団 では α = 2.3 のべき乗則に従う。それより古くなると傾きが 浅くなる。これは星団溶解の結果であろう。 T > 4 Gyr では べき乗則は良い記述ではない。 |